社会网络有助于提升团队创造力吗?

王 磊,付鹏翔

(东北财经大学 工商管理学院,辽宁 大连 116025)

一、问题的提出

在动态复杂的组织情境中,如何提升团队创造力始终是学术界和实业界共同关注的重要议题。所谓团队创造力是指在一个复杂的社会系统中,由共同工作的个体所产生的新颖且实用的想法、产品、过程或服务[1]。团队作为信息处理单元,实质上承担了团队成员进行互动和交流媒介的角色,因而在团队互动过程中,团队和团队成员之间的网络连带对团队产生新颖且实用的创意具有重要作用[2],故而从社会网络的视角来研究团队创造力成为当前创造力领域研究的一个重要视角。

然而,由于当前在社会网络构念界定及样本来源等方面的的研究存在差异,社会网络是否能够促进团队创造力始终未取得一致性的结论。例如,有些研究认为网络密度会积极影响团队创造力[3],而有些研究则认为网络密度与团队创造力之间不存在显著关系[2]。Perry-Smith和Shalley[4]认为弱的外部连带会积极影响团队创造力,而有些研究则认为外部连带和团队创造力之间不存在显著关系[3]。这些研究结果之间的差异对于从整体上理解社会网络与团队创造力之间关系的作用较小,因而从更大样本意义上探寻二者之间的关系就显得十分必要。更为重要的是,以往研究由于在自身情境因素或测量因素上存在差异,就有必要探讨诸如研究样本由于所在地区、团队属性、团队规模等的不同会对社会网络与团队创造力关系的影响。元分析作为一种定量的文献研究方法,能够以科学的方式将不同的研究结果整合到一起,可以胜任上述研究任务。故而本文通过元分析的方法来揭示社会网络与团队创造力之间的实际关系,并探索社会网络与团队创造力之间存在的调节作用。

本文可能的理论贡献在于:其一,现有研究仅从个体层面关注网络强度这一社会网络变量对于个体创造力和创新的影响,未从团队层面进行社会网络相关变量与团队创造力之间关系的元分析,本文将从这一方面推进当前的研究。其二,当前研究往往分散地研究社会网络中的某一或某几个变量,较少从一个整合的视角来系统地看待社会网络,本文将系统地描绘社会网络的各个特征变量与团队创造力之间的关系。其三,本文还考虑不同的情境变量对社会网络与团队创造力之间关系的调节作用。

二、理论基础与研究假设

社会网络的研究一般可以从关系主义和结构主义两个视角进行归类[5]。其中,关系主义视角主要包含内部网络连带和外部网络连带。当视角聚焦于内部网络时,关注的是内部成员之间形成的关系与结构问题;而当视角聚焦于外部网络时,关注的则是团队作为一个整体与外部形成的关系与结构[4]。而结构主义视角主要强调从行动者在网络联结中的位置、网络密度及网络异质性等角度出发进行相关问题的探究。因而,本文将社会网络从内部网络和外部网络两个角度来进行分类,其中,内部社会网络从内部网络连带、网络密度和网络异质性这三个角度进行阐述,外部社会网络则从外部网络连带角度进行阐述。

(一)内部网络连带与团队创造力

内部网络连带属于社会网络理论中的关系主义视角,强调从网络节点之间的关系或连带的强度来讨论社会网络的影响,指的是团队内部网络成员之间互动及关系的紧密程度[6],其研究常聚焦于内部成员之间形成的关系与结构问题,如Granovetter[7]所提出的著名的弱连带理论。团队内部网络连带反映出成员之间的互动水平,为团队成员获取信息和资源提供了可能。而团队创造力并非是个体创造力的简单加总,而是体现出团队成员之间经过通力合作而产生的团队层面的创造力[1]。由于团队内部网络连带为整合团队成员之间的异质性想法提供了多样性的知识与情感等方面的支持,因而有利于团队成员将创造力的想法进行有效激发。基于以上论述,笔者提出如下假设:

H1:内部网络连带与团队创造力呈正相关。

(二)网络密度与团队创造力

网络密度属于社会网络研究中的结构主义视角,指的是团队成员之间实际的联结数量与成员之间可能存在的最大联结数量比,比值越高,表明团队网络密度越大。Reagans和Zuckerman[8]研究发现团队的网络密度越大,团队的生产效率越高。网络密度与团队创造力呈正相关,一方面在于,团队的网络密度越高,越有利于团队成员进行知识行为分享,从而使团队成员将团队外部成员很难轻易识别、理解的隐性知识进行传递,而这有利于深化团队成员集体共识。另一方面在于,紧密的网络密度有利于成员间进行有效的协调合作,并将创造性想法进行深化和拓展[8]。这使团队成员在获取更为广泛信息资源的同时,将创造性的观点和想法在成员间的互动和交流中得以提升。因此,在网络密度高的情况下,团队更能激发出创造性的想法。基于以上论述,笔者提出如下假设:

H2:网络密度与团队创造力呈正相关。

(三)网络异质性与团队创造力

网络异质性属于社会网络研究中的结构主义视角,是指一个社会网络中相互交往的个体之间某些特性方面的差异化程度[9],包括团队成员之间浅层次的差异化程度(如性别、年龄等)和深层次方面的差异化程度(如风格、成员的态度等)。团队成员的特性差异越大,团队成员的网络异质性就越大,反之,则团队成员的网络异质性就越小。网络异质性高的团队能够带来广泛的认知资源,从不同的认知视角来看待和解决问题,避免团队成员之间因相似性的观点而产生认知视角封闭的问题,有利于将团队成员的创造性想法和观点汇集整合,从而激发团队创造性的火花。Woodman等[1]指出,团队多样性将会增加团队创造性绩效。基于以上论述,笔者提出如下假设:

H3:网络异质性与团队创造力呈正相关。

(四)外部网络连带与团队创造力

外部网络连带指团队内部网络成员为获取信息、知识和资源而与团队之外网络成员所建立的正式或非正式的关系[10]。有效的外部网络连带为获取与自身领域相关的异质性信息和知识提供了可能,从而将不同领域的观点进行整合并扩展团队成员思考和解决问题的方式。具有外部网络连带的成员能够利用跨界关系优势,与外部成员和团队进行正式或非正式互动,以便提升团队成员看待问题的方式和团队的适应能力,避免团队成员因过度嵌入而降低团队成员的适应能力与认识能力[11]。Perry-Smith和Shalley[4]认为,外部连带更有利于提升团队创造力。基于以上论述,笔者提出如下假设:

H4:外部网络连带与团队创造力呈正相关。

(五)调节变量

1.区域因素

文化是影响管理实践的重要变量,在一种文化情境下有效的方式,在另一种情境下不一定有效。由于中国社会的差序格局与西方“一捆一捆扎得清楚的柴”的格局具有差异性,而且,中国情境下更多遵循“合情合理”的人际交往法则,而西方则更多强调在目标任务上对个体知识进行挖掘[12]。同时,西方的人际关系网络具有松散性,而中国情境下人际关系具有紧密性,这使得文化情境对社会网络与创造力的关系可能产生差异性。基于以上论述,笔者提出如下假设:

H5a:所在区域的不同对社会网络与团队创造力的关系具有差异性。

2.团队属性

根据团队属性可以将团队划分为研发团队和非研发团队。与非研发团队相比,研发团队在创造力的产生过程中所伴随的不确定性及反复的试错过程尤为明显。此外,研发团队比非研发团队需要更多的信息、知识、技能以激发团队创造力。研发团队对创新的需求更高,这使得研发团队成员更需要进行沟通与合作而整合异质性想法,以便团队成员达成共识。因此,相较于非研发团队,在研发团队情境下,社会网络与团队创造力可能起着更为重要的作用。基于以上论述,笔者提出如下假设:

H5b:团队属性的差异对社会网络与团队创造力的关系具有差异性。

3.团队规模

一些研究指出,团队规模会正向影响团队产出,另一些研究认为团队规模对团队结果产生负向影响。在社会网络的研究中,本文认为团队规模的大小对社会网络与团队创造力的影响具有差异性。这是因为,团队规模越大,团队通过不同渠道获取信息的可能性增加,这使得团队成员将不同领域的相关知识汇聚的结果增加。但是,与团队规模较小的团队相比,规模较大的团队可能出现团队成员互动的紧密程度降低,信息的通达性与真实性降低等问题。因此,团队规模的差异性会对社会网络与团队创造力之间的关系产生不同的影响。基于以上论述,笔者提出如下假设:

H5c:团队规模的大小对社会网络与团队创造力的关系具有差异性。

三、研究方法

单个量化研究的样本和测量存在局限性,而元分析能够从更大样本来源上看待变量间关系。元分析作为解决研究与研究之间差异的一种分析工具,能够以科学的方式将不同的研究结果整合到一起,并可以降低测量和抽样方面的误差,最终可以更为精确地评价出变量之间的实际关系。

(一)文献来源

为尽量全面搜集该领域文献,中文文献主要从中国知网、谷歌学术进行检索获取,利用团队创造力、团体创造力、社会网络、社会资本、网络结构、网络密度,网络中心性、网络异质性、团队异质性、团队多样性、网络连带,按题目、主题、关键词、摘要进行检索;英文文献在Web of Science、EBSCOhost及全球硕博士论文进行检索,利用team creativity、group creativity、social network、social capital、network structure、network density、network heterogeneity、team/group heterogeneity、team/group diversity和network centrality进行检索,搜索时间截止到2017年6月。根据检索初步得到32篇中文文献,97篇英文文献。文献进一步筛选的标准为:必须涉及某一类别社会网络与团队创造力关系的文献,排除非实证类型的文献,排除无法从研究中获取有关样本信息的文献,排除无法将统计量转化为相关系数的文献,同一研究对象的多个文献只纳入一篇。

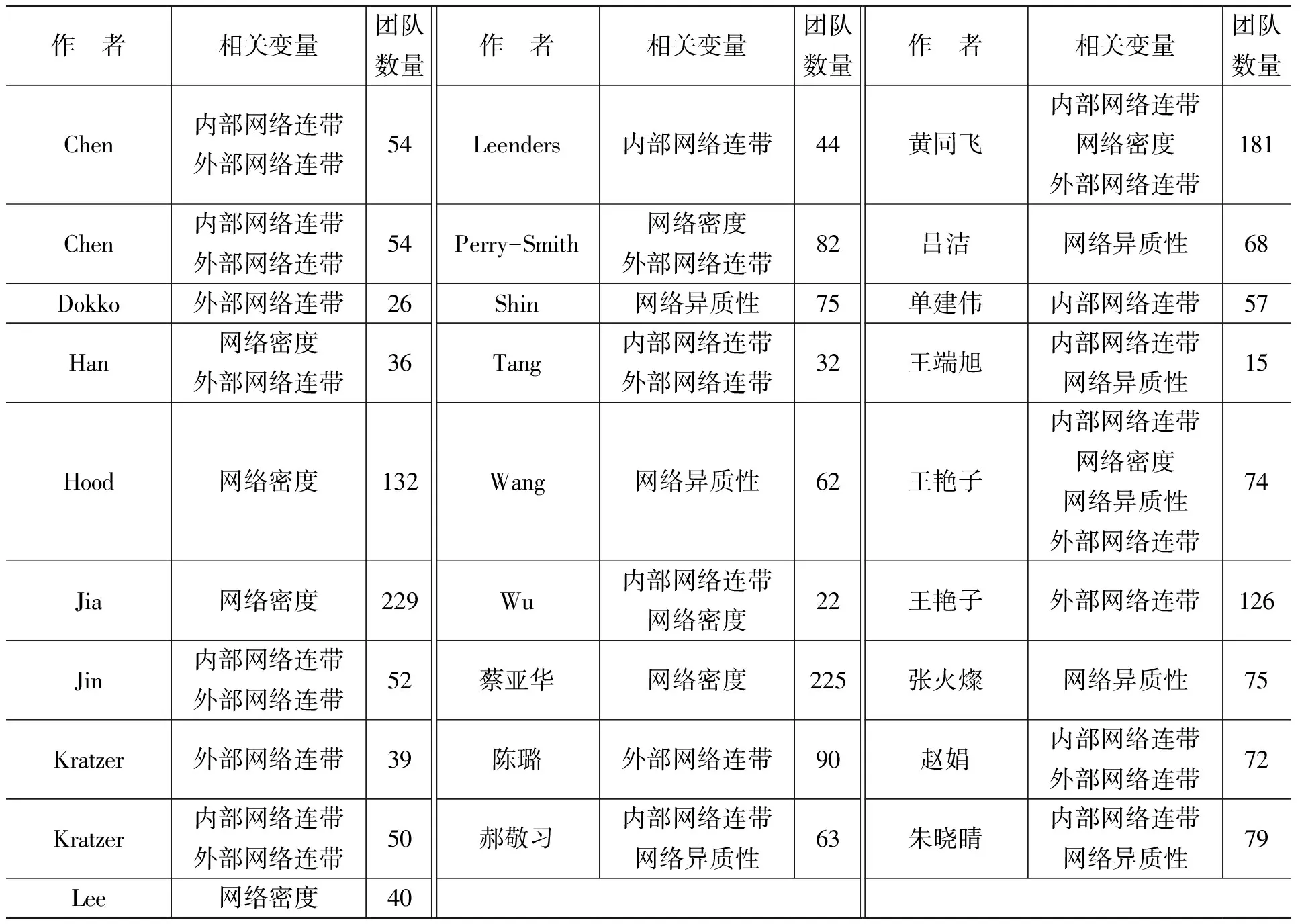

基于上述筛选标准,本文最终获得28篇文献的28个独立样本,每个独立样本牵涉到22—229个团队不等,共计2 154个团队。其中,中文文献12篇,英文文献16篇,具体如表1所示。

表1 元分析文献列表

注:仅列出第一作者。由于版面限制,表1未列出本文没有直接引用的元分析文献来源,可向作者索取。

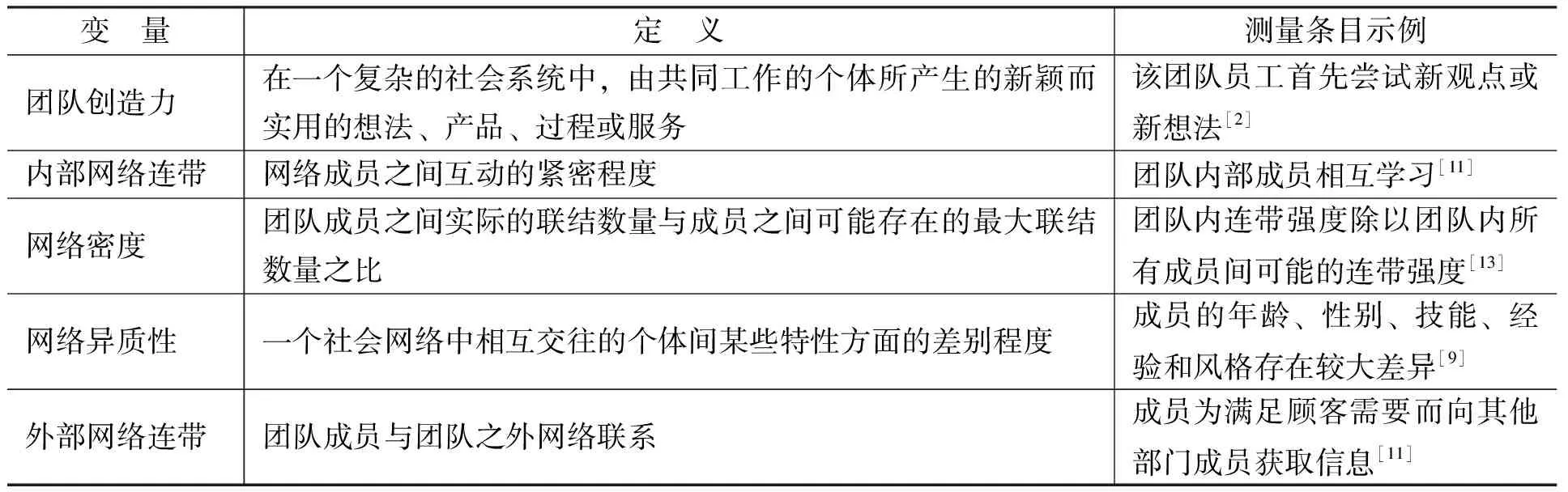

(二)变量设计

通过对纳入元分析的文献进行阅读分析并结合实际情况,本文从团队创造力、内部网络连带、网络密度、网络异质性和外部网络连带的角度进行合并归类。相关变量描述如表2所示。

表2 相关变量描述

(三)数据编码

本文对文献进行了两种方式的编码:一是对筛选的文献按照题目、作者、年份、自变量、因变量、中介变量、调节变量和文献类型等进行编码,并根据文献中的构念进行测量,从而将相似的变量进行合并。二是对选取文献中的统计量如相关系数、回归系数和p值等进行编码。

(四)元分析程序

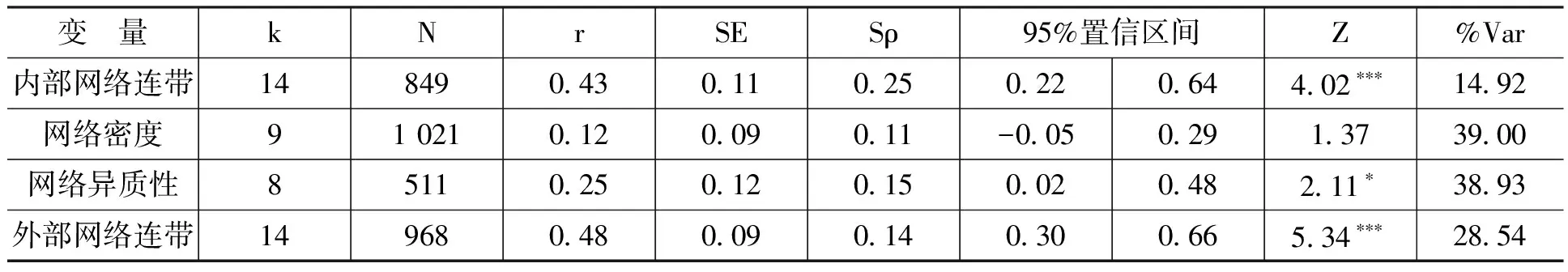

魏江等[14]指出,现有元分析研究大多选取未经转换的相关系数作为效应值。本文基于此,结合样本量加权平均法,通过手工计算得到样本加权平均效应值r。Cohen[15]指出当加r≤0.10时为较小,0.10 本文利用95%置信区间内部是否包括零,以及Z检验来验证以上假设是否成立。如表3所示,内部网络连带与团队创造力之间的加权平均效应值为0.43,效应程度较大,双尾检验的p值小于0.001,且95%置信区间未包括0,因而H1成立;网络密度与团队创造力之间的加权平均效应值为0.12,效应程度较低,但95%置信区间包括0,因而H2不成立;网络异质性与团队创造力间的加权平均效应值为0.25,效应程度适中,双尾检验的p值小于0.05,且95%置信区间未包括0,因而H3成立;外部网络连带与团队创造力间的加权平均效应值为0.48,效应程度中等,双尾检验的p值小于0.001,且95%置信区间未包括0,因而H4成立。 表3 社会网络与团队创造力关系的元分析 注:k代表独立样本数,N代表团队数量,r代表样本加权平均效应值,SE代表抽样引起的方差的标准误,Sρ代表真实总体的标准差,Z代表Z检验,*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,%Var代表同质性检验,下同。 网络密度与团队创造力的正向关系不显著,这意味着网络密度并不一定就能促进团队创造力。这与Balkundi和Harrison[16]认为内部网络密度对团队有效性具有正向显著作用的观点相悖。可能的解释在于,一方面由于网络密度越大,会使得团队成员倾向于在相似或重叠的社会群体中进行互动,会导致团队成员接触冗余信息的可能性提高,团队由于缺乏异质性的想法而阻碍了创造力的产生[6];另一方面可能是由于在网络密度大的团队,形成群体规范的可能性越大,团队成员遵守群体规则、避免团队成员冲突的可能性提高,由此使得团队成员会更趋谨慎地提出新颖实用的想法,这将不利于团队创造力的产生。由此看来,适度限制网络密度能避免团队对外部变化应对迟滞。故而后续研究可以就网络密度与团队创造力之间可能存在的非线性关系(如倒U型关系)进行研究,以确定网络密度在何种程度上可以促进团队创造力的产生,并确定其拐点在何处。 与先前众多研究结果相一致,内部网络连带、网络异质性、外部网络连带与团队创造力之间均呈显著的正向关系。内部网络连带与团队创造力之间的正向关系积极显著,这意味着团队成员之间的内部网络连带能够提升团队成员之间进行高质量的资源交换[13],从而激发团队产生创造性的想法。而网络异质性与团队创造力之间的正向关系积极显著,这意味着团队创造力离不开团队成员的共同思考与互动,网络异质性为激发团队创造力提供了重要保证,这与Woodman等[1]所提出的“多样性的群体更能促进创造力的提升”的观点相吻合。而外部网络连带与团队创造力之间的正向关系积极显著,这说明团队成员需要与外界进行正式与非正式的交流,以确保团队内获取丰富的信息和资源以激发团队创造力。 所谓发表偏倚,是指得出显著效应的研究比没有得出显著效应的研究被发表的可能性更大的倾向。本文通过CMA2.0进行发表偏倚检验。先通过漏斗图法进行检验。其原理是如果图中的点集中于顶部,沿曲线向下扩展且均匀分布于中线两侧,则不存在发表偏倚;相反,若点位于图的底部并集中在中线的某一方,则说明存在发表偏倚。根据漏斗图来看,内部网络连带和网络异质性可能存在着发表偏倚问题,而网络密度和外部网络连带受到发表偏倚影响较小。*由于版面限制,本文未能呈现漏斗图。如有需要,可向作者索取。 由于漏斗图判断具有主观性,为更精确地检验发表偏倚,本文还采用了失安全系数法与Egger’s检验法进行检验。失安全系数是指需要多少不显著结果的研究才能使效应值降低到不显著的状态,其值越大,元分析的结果越稳定,结果被推翻的可能性越小。根据Rosenthal和Rosnow[17]给定的标准,当失安全系数大于5k+10时,则发表偏倚造成的影响小;反之,当失安全系数小于5k+10时,则需要关注发表偏倚造成的影响。而Egger’s检验法采用线性回归,根据比值比的自然对数值来测量倒漏斗图的对称性。这两种方法的检验结果如表4所示。通过表4可以看出,内部网络连带、网络密度、网络异质性和外部网络连带不存在发表偏倚问题。 表4 失安全系数与Egger’s的发表偏倚检验 通过以上三种方法发现,网络密度和外部网络连带均不存在发表偏倚问题。内部网络连带与网络异质性通过漏斗图法检验发现,受到一定的发表偏倚影响,但通过失安全系数法来看,需要纳入较多的涉及该方面的相关研究才能使其效应量不显著。而通过Egger’s检验发现,内部网络连带与网络异质性也不存在发表偏倚的影响。故而笔者认为涉及内部网络连带与团队创造力的研究与涉及网络异质性与团队创造力的研究受到来自发表偏倚的影响较小。 Schmidt和Hunter[18]建议,如果抽样方差能够解释观察方差的75%,则没有必要寻找调节变量;反之则需要寻找调节变量。而如表3所示,同质性检验皆显著,这表明可能均存在调节变量。鉴于此,本文从区域因素、团队属性和团队规模这三个角度进行调节效应检验,具体检验结果如表5所示,区域因素仅对网络异质性与团队创造力调节效果显著(Z=2.53, P <0.01);而区域因素对内部网络连带、网络密度、外部网络连带与团队创造力的调节效果不显著,因而H5a 部分得到支持。团队属性对内部网络连带(Z=4.70, P <0.001)、外部网络连带(Z=8.05, P <0.001)与团队创造力的调节效果显著。而团队属性对网络密度与团队创造力的调节效果不显著,因而H5b 得到部分验证。团队规模仅对外部网络连带与团队创造力的调节效果显著(Z=-2.13, P <0.05),而对内部网络连带、网络密度、网络异质性与团队创造力的调节效果均不显著。因而H5c部分得到支持。 区域因素对网络异质性与团队创造力的调节效果显著,其中,在中国大陆情境的网络异质性与团队创造力之间的关系(r= 0.36)要强于非中国大陆地区(r= 0.09)。这意味着不同地区制度、文化、价值观等方面的差异性会造成不同的结果。不同于西方强调目标任务对个体知识进行挖掘[12],中国大陆情境下更重视“广植人脉”的行为来拓展认知视角,以将多样性的观点整合来激发团队创造性的观点。本文的研究结果为东西方不同情境下,网络异质性与团队创造力之间的差异性提供了证据,后续研究可以针对两者之间的关系进行多元文化之间的比较,以探讨不同情境之下的心理机制。而区域因素对其余关系之间的调节作用不显著,这意味着它们之间的关系不存在文化或地域间的差别,任何文化之下团队创造力的激发,都离不开团队成员对内进行信息的搜寻、知识整合,以及与外部成员进行跨界合作。在团队属性的调节作用方面,团队属性对内部网络连带、外部网络连带与团队创造力的调节效果显著。这意味着相对于非研发团队,研发团队更为重视内部网络成员间的沟通合作,将异质性信息共享,以便将不同相关领域的知识进行深度整合,促进达成共识,形成新颖而实用的想法。而且,研发团队更需要与外部网络成员进行互动来拓展团队知识和资源,并将其加以吸收、整合、利用,从而使得团队成员做出更为有效的决策。在团队规模的调节作用方面,团队规模对内部社会网络所有变量与团队创造力的关系调节效果均不显著。其原因可能是内部社会网络中,团队规模小使得团队成员过多地接触相关领域知识和经验,这样很难看到外部领域的知识,从而限制其探索创造性观点。而团队规模过大可能使团队内部成员接受冲突性观点的可能性增加,使团队成员将过多的精力分散在冲突性的观点上,这样很难有充分的时间整合,形成具有创造力的观点。而团队规模对外部网络连带与团队创造力的关系调节效果显著,这意味着与团队规模较小的团队相比,规模大的团队更需要与外界进行跨界互动以激发团队的创造性潜力,以避免团队规模过大降低对外界的适应能力[11]。 表5 区域因素、团队属性与团队规模对社会网络与团队创造力的调节效应分析 注:Sr2代表观察到的样本相关系数方差,团队规模中人数界定标准参照Camison等[19]的方法, 将每个纳入元分析的独立样本中所报告的平均团队人数加总求和,再除以纳入元分析的独立样本数而得到。 虽然本文力求严谨地探究不同社会网络特征与团队创造力之间的关系,以及可能存在的调节变量,但本文仍存在着一些不足之处:第一,由于语言和地域的限制,本文仅搜集了中文和英文的数据库,对于其他语言如日语、德语等数据库未能搜集,这必然会遗漏相关文献,造成研究结论出现一定的偏差。第二,对于会议论文和未出版论文纳入较少,也可能造成研究结果出现一定的偏差。第三,由于元分析对文献数量的要求,本文未将所有社会网络特征与团队创造力的关系都涵盖其中,如网络中心性与团队创造力之间的关系、网络关系质量与团队创造力之间的关系等,故而待后续研究文献积累到一定程度,可以更加全面地探究社会网络与团队创造力之间的关系。第四,待文献数量累积足够之后,可以对有关社会网络与团队创造力之间的调节机制进行检验,如在社会网络研究中,网络数据是采取整体网络搜集的方式,还是采取自我中心网络搜集的方式,是否会对社会网络与团队创造力之间的关系产生影响?又如,团队创造力的评价方式,采取自评与他评是否会产生差异?未来研究可以就这些因素进一步挖掘潜在而有价值的调节机制。第五,本文未能发现网络密度和团队创造力之间的显著线性关系,也未能找出显著影响该关系的调节变量,后续研究可以从更多方面探究社会网络(包括网络密度)与团队创造力之间可能存在的调节效应。 参考文献: [1] Woodman, R. W., Sawyer, J. E., Griffin, R. W. Toward a Theory of Organizational Creativity[J]. Academy of Management Review, 1993, 18(2): 293-321. [2] Jia, L. D., Shaw, J. D., Tsui,A. S., et al. A Social-Structural Perspective on Emplyee-Organization Relationships and Team Creativity [J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(3): 869-891. [3] Han, J., Brass, D. J. Human Capital Diversity in the Creation of Social Capital for Team Creativity [J]. Journal of Organizational Behavior, 2014, 35(1): 54-71. [4] Perry-Smith, J. E., Shalley, C. E. A Social Composition View of Team Creativity: The Role of Member Nationality-Heterogeneous Ties Outside of the Team [J]. Organization Science, 2014, 25(5): 1434-1452. [5] 刘智强, 李超, 刘芬.网络嵌入与个体创造性:关系描述、研究述评及拓展建议[J].管理学报,2012, (9): 1397-1404. [6] Chen, M. H. Guanxi Networks and Creativity in Taiwanese Project Teams [J]. Creativity and Innovation Management, 2009, 18(4): 269-277. [7] Granovetter, M. The Strength of Weak Ties [J]. American Journal of Sociology, 1973, 78(6): 1360-1380. [8] Reagans, R., Zuckerman, E. W. Network, Diversity, and Productivity: The Social Capital of Corporate R&D Team[J]. Organization Science, 2001, 12(4): 502-517. [9] Harrison, D. A., Price, K. H., Gavin, J. H., et al. Time, Teams, and Task Performance: Changing Effects of Surface- and Deep-Level Diversity on Group Functions [J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(5): 1029-1045. [10] Chen, M. H., Chang, Y. C., Hung. S. C. Social Capital and Creativity in R&D Project Teams[J]. R&D Management, 2008, 38(1): 21-34. [11] Uzzi, B. Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness [J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42(2): 35-67. [12] 潘安成, 刘爽. 社会性偷闲能“偷出”团队创造力吗?——一个案例的探索性研究[J].管理世界, 2013,(8): 154-166. [13] Wu, Q., Cormican, K. Shared Leadership and Team Creativity: A Social Network Analysis in Engineering Design Teams[J]. Journal of Technology Management and Innovation, 2016, 11(2): 2-12. [14] 魏江,赵立龙,冯军政.管理学领域中元分析研究现状评述及实施过程[J].浙江大学学报:人文社会科学版, 2012, (5):144-156. [15] Cohen, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences(Second Edition)[M]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988. 531-535. [16] Balkundi, P., Harrison, D. A. Ties, Leaders, and Time in Teams: Strong Inference About Network Structure’s Effects on Team Viability and Performance [J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(1): 49-68. [17] Rosenthal, R.,Rosnow,R. L. Essentials of Behavioral Research: Methods and Data Analysis (Third Edition) [M]. New York: McGraw-Hill, 2008. 663-689. [18] Schmidt, F. L., Hunter, J. E. The Future of Criterion-Related Validity [J]. Personnel Psychology, 2006, 33(1): 41-60. [19] Camison, Z. C., Lapiedra, A. R., Segarra, C. M., et al. A Meta-Analysis of Innovation and Organizational Size [J].Organization Studies, 2004, 25(3): 331-361.四、研究结果

(一)主效应检验

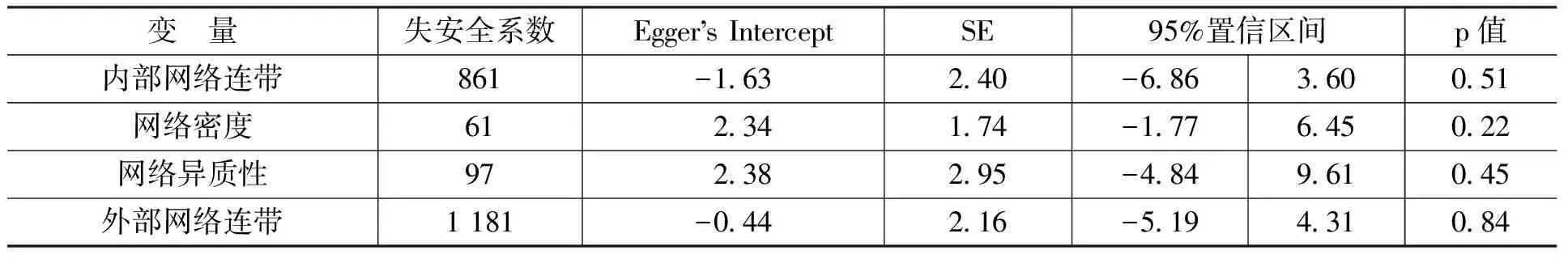

(二)发表偏倚检验

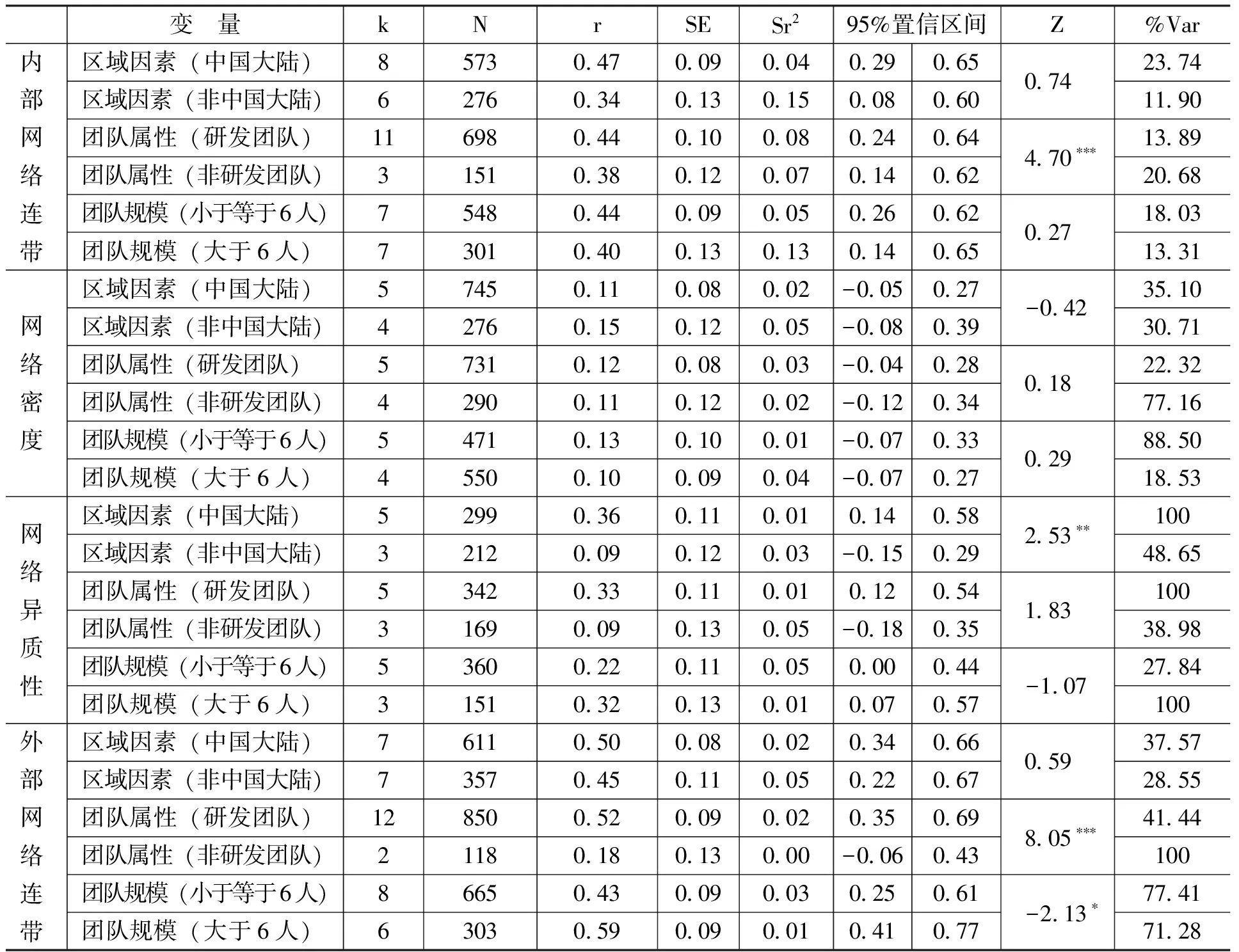

(三)调节效应检验

五、结 论