产业集聚能否促进制造业企业创新?

李沙沙,尤文龙

(东北财经大学 产业组织与企业组织研究中心,辽宁 大连 116025)

一、问题的提出

党的十九大报告指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。作为经济增长的重要源泉,创新能够提升经济实力和培育竞争优势,而作为研发创新的微观主体,企业肩负着研发创新的历史重任,因而提高企业研发创新能力在学界广受关注。已有研究认为知识产权保护、产业政策、信贷寻租和融资约束等均会影响企业创新,此外,产业集聚能够为企业提供密集的劳动力市场、中间投入品共享和知识溢出[1],从而为企业创新提供了重要的外部发展环境。彭向和蒋传海[2]采用中国30个地区21个工业行业的数据研究发现,集聚区内的专业化知识溢出和多样化知识溢出均有助于地区产业创新,其中Jacobs外部性中的产业互补性对地区产业创新的推动作用最大。董晓芳和袁燕[3]基于微观企业数据深入研究了专业化集聚和多样化集聚对企业创新的差异化影响。

虽然已有文献对产业集聚与企业创新关系问题进行了深入研究,但忽略了中国制造业的产业集聚在形成和发展过程中具有很强的政府主导性这一事实[4]。在中国经济转型期,政府对市场的干预普遍存在,地方政府为了追求政绩考核或GDP增长,通过财政补贴或税收减免等优惠政策诱导企业入驻。因此,中国制造业的产业集聚有可能是在政府干预的影响下企业为了追求“政策租”而形成,对中国产业集聚问题的研究不应忽视地方政府的作用。胡彬和万道侠[5]研究发现,由于政府干预的行为惯性为制造业企业集聚营造了依赖低成本竞争的生存环境,产业集聚导致企业技术创新模式低端化。那么政府干预下的产业集聚对企业创新带来怎样的影响?本文在已有研究的基础上,不仅探讨产业集聚对中国制造业企业创新产出规模和企业创新积极性的影响,还进一步检验市场机制和政府干预下的产业集聚对中国制造业企业创新的差异化影响。本文的研究有助于更加深入地认识产业集聚对中国制造业企业创新的影响,有助于为政府的市场干预行为提供参考和理论指导。

二、理论机制分析

在市场机制引导下,同一行业或不同行业内的企业为了获得产业集聚带来的好处而自发形成产业集聚。然而在中国的经济发展环境下,产业集聚的形成和发展普遍受到政府干预的影响,中国制造业产业集聚的形成和发展具有很强的政府主导性[4-5]。由于不同背景下企业形成产业集聚的动机和目的不同,因而市场机制下的产业集聚和政府干预下的产业集聚对企业创新的影响也不同,其中企业创新既包括企业创新产出规模的大小,又包括是否有更多的企业参与创新,即企业创新积极性。

(一)市场机制下的产业集聚对企业创新的影响

市场机制引导下企业自发形成的产业集聚对企业创新的影响主要表现在以下方面:首先,产业集聚便于创新主体之间的接触、沟通、互动以及面对面交流,进而有助于创新知识或研发技术的积累、传播、扩散以及新知识和新技术的产生,因而产业集聚带来的知识外溢能够为企业创新带来丰富的知识供给[2]。其次,由于集聚区内的企业面临着激烈的市场竞争,企业为了提高自身的市场竞争力或扩大自身的市场份额会产生创新意愿和创新动力,会谋求技术进步和产品升级[6]。再次,产业集聚有助于吸引资本要素、人才要素和研发要素的流入,进而形成生产要素集聚,并且集聚区内的市场主体与生产要素之间具有更高的匹配效率,不仅使企业的创新投入需求及时得到满足,还降低了企业的生产要素搜寻成本和市场交易成本,而且生产要素在集聚区内的自由流动还可以带动知识在不同主体间的互动和交流,加速创新知识和研发技术在空间的积累和传播[7],因而生产要素集聚为企业研发创新提供了充足的生产要素供给和研发创新环境。最后,在相同或相近的收入水平下,大城市比小城市有更多的高端市场需求[8],对高端产品或差异化产品的需求会激励集聚区内的企业增加研发投入、积极从事研发创新活动以满足多元化的市场需求。综上所述,市场机制下的产业集聚通过知识溢出、市场竞争、生产要素集聚和市场需求等渠道有助于企业增加创新产出,并提高企业创新积极性。

然而,过度产业集聚会带来拥挤效应,进而阻碍企业创新。拥挤效应会引起集聚区生活成本上升、生产要素价格上升、基础设施和原材料短缺、生态环境恶化等一系列问题,并且为了争夺原材料和公共基础设施,企业之间还可能存在恶性竞争[4]。拥挤效应不仅会导致企业创新成本增加、创新利润下降、创新意愿降低,恶性竞争还会破坏企业之间长期建立的信誉和声誉,进而降低企业合作创新的可能性,总之,拥挤效应不仅会降低企业创新投入和创新产出,还可能导致企业参与创新的积极性下降。此外,市场机制下的产业集聚对企业创新的负向影响还表现在市场失灵,由于研发创新具有正外部性,大量企业在某一地区的集聚使企业之间的互动和交流更加频繁,进而使企业的创新成果更容易被其他竞争对手学习和模仿,导致企业的创新产出不足以弥补其创新投入,再加上创新本身具有较高的风险和不确定性,企业会因技术外溢、研发前景和结果的不确定性而缺乏科研动力[9]。因此,市场机制下的产业集聚可能会降低企业研发创新积极性,进而不利于企业创新。基于上述分析,笔者提出如下假设:

假设1:在合理的产业集聚水平上,市场机制下的产业集聚有助于提升企业创新产出规模,但过度产业集聚会降低企业创新产出规模。

假设2:由于存在市场失灵,市场机制下的产业集聚会降低企业创新积极性,但能够为企业创新提供良好的外部环境,因而市场机制下的产业集聚对企业创新积极性的影响取决于二者作用的大小。

(二)政府干预下的产业集聚对企业创新的影响

基于中国原有的计划经济历史,地方政府存在直接干预经济的惯性[9],通常采用财政补贴和税收减免等优惠政策吸引企业入驻。这种政府干预下形成的产业集聚实质上是一种低效率的“企业扎堆”,不仅不具有集聚效应还可能带来拥挤效应[4]。当优惠政策为企业带来的收益超过企业创新所获得的报酬时,企业更加不会倾向于通过高投入、高风险的研发创新来获取利润,因而企业容易滋生创新惰性,导致企业创新投入和创新产出下降。胡彬和万道侠[5]认为地方政府以“政策租”激励产业集聚发展的做法,破坏了产业集聚的自增强效应,弱化了企业选择差异化竞争战略的机理作用,容易引发企业创新惰性。此外,政府干预下的产业集聚还可能引发企业寻租,为了享受更高额度的财政补贴和税收减免等优惠政策,企业会积极与当地政府建立寻租关系,寻租活动不仅会挤出企业创新投入,还会降低企业创新积极性。基于此,笔者提出如下假设:

假设3:政府干预下的产业集聚不利于提升企业创新产出规模,又有可能降低企业创新积极性。

三、模型构建、变量选取与数据说明

(一)模型构建

本文采用Heckman两步法选择模型估计产业集聚对企业创新的影响。本文计量模型设定如下:

(1)

(2)

Xijst=ρ1subijst+ρ2vatijst+ρ3scaijst+ρ4ageijst+ρ5capijst+ρ6wagijst+ρ7expijst+ρ8ownijst

(3)

(二)变量选取

1.企业创新

衡量企业创新的变量包括研发经费支出、发明和专利数目、新产品种类数目以及新产品产值。其中,研发经费支出通常用于衡量企业创新投入,发明和专利数目的多少与经济效应没有直接的联系,新产品种类数目不能准确衡量企业创新产出,因为多种新产品创造的市场价值可能低于单独一种产品创造的市场价值[3]。因此,本文采用新产品产值衡量企业创新。

2.产业集聚

由于EG指数充分考虑了企业规模和区域差异等因素对产业集聚程度的影响,本文采用EG指数[11-12]衡量企业面临的产业集聚水平。EG指数测算公式如下:

(4)

其中,j表示企业;i表示三位数行业;s表示四位数地区;ωs表示行业i在地区s的就业人数占行业i全国就业人数的份额;xs表示地区s所有行业就业人数占全国所有行业就业人数的份额;eij表示行业i中企业j的就业人数;EGi表示行业i的产业集聚指数,该指数越大,则产业集聚程度越高。

3.控制变量

财政补贴(sub)采用企业获得的政府补贴实际值占工业销售产值实际值的比值衡量;税收减免(vat)采用企业应交增值税实际值与工业增加值实际值之比的负值衡量;企业规模(sca)采用企业从业人数的自然对数值衡量;企业年龄(age)采用统计年份与企业开业年份之差衡量;资本密集度(cap)采用企业固定资产净值年平均余额与企业从业人数之比衡量;平均应付工资(wag)采用企业应付工资总额实际值与企业从业人数之比衡量;出口强度(exp)采用企业出口交货值实际值占工业销售产值实际值的比值衡量;企业所有制类型(own)参考杨汝岱[13]的方法,将注册登记类型为110、141、143、151的企业定义为国有企业(own_1),将注册登记类型为300、310、320、330、340、200、210、220、230、240的企业定义为外资企业(own_2),再按照国家资本金、港澳台资本金和外商资本金将注册登记类型为130、159、160的企业划分为国有企业和外资企业,将既非国有企业又非外资企业的企业称为私营企业(own_3)。此外,本文还控制了行业、地区和时间虚拟变量。

(三)数据说明

本文采用的数据源于1998—2007年国家统计局建立和维护的中国工业企业数据库。*从2011年开始,中国工业企业数据库对“规模以上”标准进行了调整,1998—2010年统计所有国有工业企业和年主营业务收入在500万元以上的非国有工业企业,而2011—2013年统计所有国有工业企业和年主营业务收入在2 000万元以上的非国有工业企业。此外,由于2004年、2011—2013年缺少企业新产品产值数据,而新产品产值是本文的关键变量,2008年企业法人代码缺失,2009—2010年固定资产净值年平均余额、补贴收入和应付工资总额缺失,2009年国家资本金、港澳台资本金和外商资本金缺失,因而本文的样本期间选择为1998—2007年。首先,本文借鉴Brandt等[14]的方法对样本数据进行匹配。其次,进行样本筛选,剔除工业总产值、工业增加值、总资产、总固定资产、固定资产净值、固定资产原值、中间投入等缺失、为零、为负的样本;剔除从业人数少于8人的样本;剔除销售额小于500万元的样本;剔除总资产小于流动资产、总资产小于固定资产净值、固定资产原值小于固定资产净值、总固定资产大于总资产、累计折旧小于本年折旧的样本;剔除工业增加值或中间投入大于总产出的样本;剔除开业年份早于1949年、晚于2007年或企业年龄小于零的样本,以避免异常值的影响。最后,对样本期间的行业代码和地区代码进行转换和统一,将1994版《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754—1994)转换为2002版《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754—2002),剔除非制造业样本。按照GBT2260—1995版、GBT2260—1999版和GBT2260—2002版的行政区划代码表,将1998—2007年的地区代码进行转换和统一。通过上述处理得到本文使用的样本数据。1998—2007年核心变量的描述性统计结果如表1所示。

表1 核心变量的描述性统计

四、实证检验

(一)基准回归分析

本文采用Heckman两步法实证检验产业集聚对企业创新的影响,回归结果如表2所示。由于Heckman两步法模型中逆米尔斯比(λ)在1%的水平上显著,表明存在样本选择性偏误,因而本文采用Heckman两步法模型进行实证检验是有必要的。

表2 基准回归结果

注:回归过程中均控制了时间效应、地区效应和行业效应,***、**和*分别表示1%、5%和10%的水平上显著,括号内为t值,下同。

从表2可以看出,模型(3)和模型(4)的回归结果表明,产业集聚与企业创新产出规模之间不存在显著线性关系;并且产业集聚系数显著为正,产业集聚二次项系数显著为负,表明产业集聚与企业创新产出规模之间呈显著倒U型关系。因此,当产业集聚水平小于拐点时,市场机制和政府干预共同作用下的产业集聚有助于企业提升创新产出规模。当产业集聚水平大于拐点时,提高产业集聚水平反而导致企业创新产出规模下降,表明过度产业集聚带来的拥挤效应和企业之间的恶性竞争不利于企业提升创新产出规模,再加上政府不当干预也对企业创新产出规模产生负向影响。此外,通过进一步测算可知,产业集聚与企业创新产出之间倒U型曲线在拐点处所对应的产业集聚水平约为0.0441,样本期间,产业集聚水平低于拐点的创新企业占创新企业样本总量约92.93%,表明中国制造业创新企业主要位于提高产业集聚水平有助于提升企业创新产出规模的阶段。

模型(1)和模型(2)的回归结果表明,产业集聚与企业创新积极性之间呈显著U型关系,即随着产业集聚水平的提高,企业创新积极性先下降后上升,表明当产业集聚水平低于临界值时,市场机制下的产业集聚由于存在市场失灵,导致企业创新成果容易被其他竞争者学习和模仿,从而降低企业参与创新的积极性,而政府干预下的产业集聚也可能滋生企业创新惰性,因而产业集聚降低了企业创新积极性,但当产业集聚水平高于临界值时,集聚区内企业数量增加使其面临更加激烈的市场竞争,为了扩大市场份额或提高市场竞争力,企业会积极从事研发创新活动,此时产业集聚促使更多的企业参与创新。此外,产业集聚与企业创新积极性之间的U型曲线在拐点处所对应的产业集聚水平约为0.0401,而样本期间约有93.19%的样本观测值位于U型曲线的左端,表明中国制造业企业主要位于提高产业集聚水平会降低企业创新积极性的阶段。

本文研究的是行业层面的产业集聚对该行业内微观企业创新的影响,这能够在一定程度上消除产业集聚与企业创新之间可能存在的逆向因果关系所导致的内生性问题,因为行业层面的产业集聚能够影响到该行业内的微观企业行为,但单个企业对整个行业的影响很小甚至可忽略不计,因而这种相反的作用渠道可能并不存在[15]。

(二)市场机制和政府干预下的产业集聚对企业创新的差异化影响

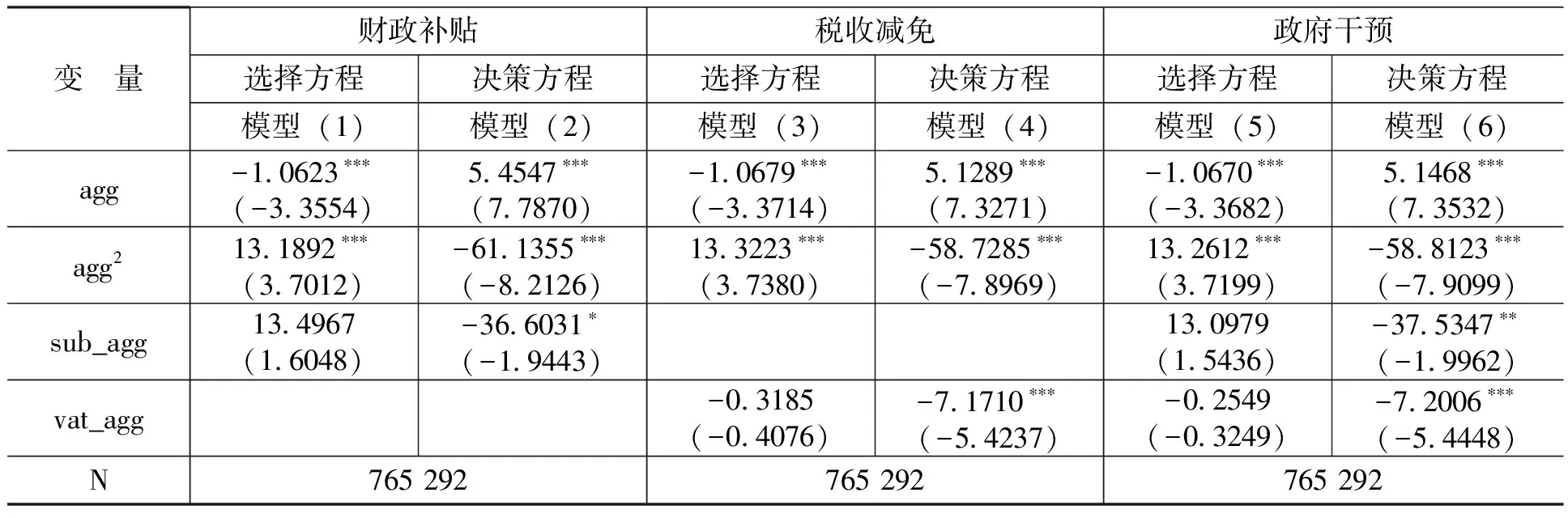

本文采用财政补贴与产业集聚的交互项(sub_agg)表示财政补贴政策下的产业集聚,采用税收减免与产业集聚的交互项(vat_agg)表示税收减免政策下的产业集聚。参照张国峰等[16]的做法,在控制政府干预下的产业集聚以后,衡量市场机制下的产业集聚对企业创新的影响。市场机制和政府干预下的产业集聚对企业创新影响的回归结果如表3所示。

表3 不同背景下形成的产业集聚对企业创新的影响

注:回归过程中分别控制了控制变量,逆米尔斯比估计值均在1%的水平上显著为负,限于篇幅,未在正文列出,留存备索,下同。

从表3可以看出,模型(6)的回归结果显示,财政补贴与产业集聚交互项系数在5%的水平上显著为负,税收减免与产业集聚交互项系数在1%的水平上显著为负,表明在财政补贴或税收减免政策下,企业为了追求“政策租”而形成的虚假产业集聚会导致企业创新产出规模下降,假设3前半部分得到验证。在对政府干预下的产业集聚进行控制以后,产业集聚二次项系数依然显著为负,产业集聚系数依然显著为正,表明市场机制下的产业集聚与企业创新产出规模之间呈显著倒U型关系,假设1得到验证,还表明市场机制下的产业集聚对企业创新产出的影响大于政府干预下的产业集聚对企业创新产出的影响。模型(5)的回归结果显示,财政补贴与产业集聚交互项系数以及税收减免与产业集聚交互项系数均不显著,假设3后半部分没有得到验证。市场机制下的产业集聚与企业创新积极性之间呈显著U型关系,表明当产业集聚水平低于拐点时,市场机制下的产业集聚对企业创新积极性的负向影响占主导地位,当产业集聚水平高于拐点时,产业集聚对企业创新积极性的正向影响占主导地位,假设2得到验证,还表明对企业创新积极性的影响主要来自市场机制下的产业集聚。

综上所述,政府干预下的产业集聚不利于企业增加创新产出,但没有显著降低企业创新积极性,而市场机制下的产业集聚与企业创新产出规模之间呈显著倒U型关系,与企业创新积极性之间呈显著U型关系,并且产业集聚对企业创新的影响主要来自市场机制下的产业集聚。

(三)异质性检验

1.国有企业、外资企业和私营企业

本文借鉴杨汝岱[13]的方法将中国制造业企业分为国有企业、外资企业和私营企业,分别检验产业集聚对不同所有制类型企业创新的差异化影响,结果如表4所示。

从表4可以看出,财政补贴政策下的产业集聚在1%的水平上显著降低了国有企业创新产出规模,对外资企业和私营企业的影响不显著,这可能因为国有企业和政府有着天然的联系,更加容易获得财政补贴,甚至获得更多的财政补贴,这种独特的政策扶持优势容易使国有企业产生创新惰性,进而忽视创新投入,降低创新产出规模。在选择方程中,财政补贴与产业集聚交互项系数均不显著,因而财政补贴下的产业集聚对企业创新积极性没有显著影响。税收减免政策下的产业集聚在1%的水平上显著降低了国有企业和外资企业的创新产出规模,在1%的水平上显著降低了私营企业创新积极性,在10%的水平上有助于鼓励外资企业参与创新,这可能因为外资企业有海外母公司给予融资帮助和技术支持,因而税收减免政策下的产业集聚不仅没有降低外资企业创新积极性,反而鼓励更多的外资企业参与创新。从产业集聚系数大小和显著性水平来看,市场机制下的产业集聚与外资企业、私营企业创新产出规模之间呈显著倒U型关系,与私营企业创新积极性之间呈显著U型关系,但市场机制下的产业集聚对国有企业创新产出规模以及国有企业、外资企业创新积极性的影响不显著。

表4 异质性检验:不同所有制类型

2.技术密集型企业和非技术密集型企业

本文将中国制造业企业划分为技术密集型企业和非技术密集型企业。*技术密集型企业对应的2位数行业主要包括:化学原料及化学制品制造业(26),医药制造业(27),通用设备制造业(35),专用设备制造业(36),交通运输设备制造业(37),电气机械及器材制造业(39),通信设备、计算机及其他电子设备制造业(40),仪器仪表及文化、办公用机械制造业(41)。除了技术密集型企业以外,其他企业均为非技术密集型企业。产业集聚对不同技术密集型企业创新的影响如表5所示。

表5 异质性检验:不同技术密集型企业

从表5可以看出,财政补贴政策下的产业集聚在1%的水平上导致技术密集型企业创新产出规模下降,但在5%的水平上导致更多技术密集型企业参与创新,这可能因为技术密集型企业面临更激烈的市场竞争,企业更倾向于将宝贵的时间和金钱用于实质性研发[9],而财政补贴能够缓解企业融资约束,使有意愿创新但融资困难的企业能够从事创新活动,因而财政补贴政策下的产业集聚能够使更多的技术密集型企业参与创新。财政补贴政策下的产业集聚对非技术密集型企业的创新产出和创新积极性均没有显著影响。其次,税收减免政策下的产业集聚在1%的水平上导致技术密集型企业创新产出规模下降,分别在10%和1%的水平上导致非技术密集型企业创新产出和创新积极性下降,但对技术密集型企业创新积极性没有显著影响。最后,从产业集聚系数大小和显著性水平来看,市场机制下的产业集聚与技术密集型企业创新产出之间呈显著倒U型关系,但与非技术密集型企业创新产出之间呈显著U型关系。本文通过进一步对样本细分发现,市场机制下的产业集聚与劳动密集型企业创新产出之间呈显著倒U型关系,与资本密集型企业创新产出之间不存在显著非线性关系,与资源密集型企业创新产出之间呈显著U型关系,并且通过观察资源密集型企业U型曲线的拐点可以发现,资源密集型企业主要位于U型曲线的右端,在劳动密集型、资源密集型和资本密集型企业的共同作用下,市场机制下的产业集聚与非技术密集型企业创新产出之间呈显著U型关系。此外,市场机制下的产业集聚与技术密集型企业、非技术密集型企业创新积极性之间均呈显著U型关系。

3.专业化集聚和多样化集聚

专业化集聚水平和多样化集聚水平的测算公式分别为:

speis=(eis/es)/(ein/en)

(5)

(6)

其中,eis表示s地区i行业的总就业人数,es表示s地区的总就业人数,ein表示i行业的总就业人数,en表示全国的总就业人数,speis表示i行业s地区的专业化集聚程度,该指数越大则专业化集聚程度越高。divi为i行业的多样化集聚指数,该指数越大表示多样化集聚程度越高。

专业化集聚和多样化集聚对企业创新影响的回归结果如表6所示。

表6 异质性检验:不同集聚类型

从表6可以看出,模型(2)的回归结果表明,专业化集聚与企业创新产出规模之间呈显著倒U型关系,随着专业化集聚水平的提高,专业化集聚先有助于提升企业创新产出规模后不利于提升企业创新产出规模。这可能因为专业化集聚区内的企业具有相同的知识结构和技术需求,从而专业化的知识和技术在集聚区的传播和扩散有助于其他企业提升创新产出规模[1],但当集聚水平高于临界值以后,企业面临技术和知识太过单一、缺乏新知识和新思想注入的困境,这种技术锁定会对企业创新产出规模产生阻碍作用。模型(4)的回归结果表明,多样化集聚能够显著促进企业提升创新产出规模,这可能因为多样化集聚有助于多样性和互补性知识的相互交流,不仅使现有知识和技术得到传播和扩散,还有助于新知识和新思想的产生,并且随着企业数量的增加,集聚区内知识和技术的多样性也会随之增加[17]。模型(1)的回归结果表明,专业化集聚与企业创新积极性之间呈显著U型关系,并且有95.59%的企业位于U型曲线的左端,因而专业化集聚降低了企业创新积极性,这可能因为在专业化集聚区内,由于企业具有相似知识结构、技术需求和文化背景等,企业创新产出很容易被其他企业吸收和模仿,进而降低企业研发创新积极性。模型(3)的回归结果表明,多样化集聚与企业创新积极性间呈显著倒U型关系,当多样化集聚水平小于临界值时,多样化集聚有助于提高企业创新积极性,但当多样化集聚水平过高时,由于来自不同行业的企业彼此之间存在认知距离,从而性降低企业创新积极性[18],并且样本期间约99.99%企业位于倒U型曲线左端,因此,对于多数中国制造业企业而言,提高多样化集聚水平有助于激励更多企业参与创新。

五、研究结论与政策建议

本文基于中国制造业微观企业数据,采用Heckman两步法选择模型实证检验了不同背景下形成的产业集聚对企业创新的影响,并得到以下研究结论:首先,不区分产业集聚形成背景的研究结果显示,产业集聚与企业创新产出规模之间呈显著倒U型关系,产业集聚与企业创新积极性之间呈显著U型关系,并且中国多数制造业企业位于提高产业集聚水平有助于提升企业创新产出规模和降低企业创新积极性的阶段。其次,区分产业集聚形成背景的研究结果显示,政府干预下的产业集聚导致企业创新产出规模下降,但没有显著降低企业创新积极性。市场机制下的产业集聚与企业创新产出规模之间呈显著倒U型关系,与企业创新积极性之间呈显著U型关系。再次,区分不同所有制类型和不同技术密集型企业的研究结果显示,财政补贴政策下的产业集聚导致国有企业、技术密集型企业的创新产出下降,但有助于提高技术密集型企业创新积极性。税收减免政策下的产业集聚导致国有企业、外资企业、技术密集型企业和非技术密集型企业创新产出规模下降,导致私营企业、非技术密集型企业创新积极性下降,但提高了外资企业创新积极性。除了非技术密集型企业,市场机制下的产业集聚与企业创新产出规模之间均呈显著倒U型关系,与企业创新积极性之间均呈显著U型关系。最后,区分产业集聚类型的研究结果表明,多样化集聚比专业化集聚更有利于中国制造业企业创新。

根据上述研究结论,笔者提出如下政策建议:首先,由于在市场机制引导下所形成的产业集聚在一定的产业集聚水平上有助于提升企业创新产出规模,而过度产业集聚和市场失灵会降低企业创新产出规模和企业创新积极性。因此,为了避免或克服过度产业集聚和市场失灵给企业创新带来负面影响,政府应该扮演好其公共服务角色,及时增加集聚区内的公共基础设施和服务,并提供完善的知识产权保护制度,为产业集聚提供一个良好的外部制度环境。其次,由于地方政府通过提供优惠政策诱导企业为追求“政策租”而形成的虚假产业集聚不利于企业创新,政府应该转变职能,减少对市场的不当干预,注重培育产业集聚的市场力量,鼓励企业自发形成产业集聚。最后,产业集聚对企业创新的影响在不同所有制类型、不同技术密集型企业和不同产业集聚类型中的表现不同,政府在制定产业政策时不能“一刀切”,应该根据行业自身特点因地制宜地制定相应的产业政策。

参考文献:

[1] Marshall,A. The Principles of Economics [J]. Political Science Quarterly,1920,77(2):519-524.

[2] 彭向,蒋传海. 产业集聚、知识溢出与地区创新——基于中国工业行业的实证检验[J]. 经济学(季刊),2011,(3):913-934.

[3] 董晓芳,袁燕. 企业创新、生命周期与聚集经济[J]. 经济学(季刊),2013,(2):767-792.

[4] 李晓萍,李平,吕大国,等. 经济集聚、选择效应与企业生产率[J]. 管理世界,2015,(4):25-37.

[5] 胡彬,万道侠. 产业集聚如何影响制造业企业的技术创新模式——兼论企业“创新惰性”的形成原因[J].财经研究,2017,(11):30-43.

[6] Zucker,L. G.,Darby,M. R. Star Scientists,Innovation and Regional and National Immigration [R]. NBER Working Paper No.13547,2007.

[7] 白俊红,王钺,蒋伏心,等. 研发要素流动、空间知识溢出与经济增长[J]. 经济研究,2017,(7):109-123.

[8] 陈建军,张兴平,丁正源. 长三角区域经济一体化和创新中心的创出[J]. 上海经济研究,2007,(4):56-66.

[9] 黎文靖,郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究,2016,(4):60-73.

[10] Heckman,J. J. Sample Selection Bias as a Specification Error [J]. Econometrica,1979,47(1):153-161.

[11] Ellison,G.,Glaeser,E. L. Geographic Concentration in U.S. Manufacturing Industries:A Dartboard Approach [J]. Journal of Political Economy,1997,105(5):889-927.

[12] 陈长石,吴晶晶,刘和骏. 转型期中国制造业产业集聚分布特征及动态演进——兼论EG指数衡量产业集聚的有效性[J]. 财经问题研究,2016,(1):25-33.

[13] 杨汝岱. 中国制造业企业全要素生产率研究[J]. 经济研究,2015,(2):61-74.

[14] Brandt,L.,Van Biesebroeck,J. ,Zhang,Y. F.Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-Level Productivity Growth in Chinese Manufacturing [J]. Journal of Development Economics,2012,97(2):339-351.

[15] 张杰,周晓艳,李勇. 要素市场扭曲抑制了中国企业R&D?[J]. 经济研究,2011,(8):78-91.

[16] 张国峰,王永进,李坤望. 开发区与企业动态成长机制——基于企业进入、退出和增长的研究[J]. 财经研究,2016,(12):49-60.

[17] Jacobs,J. The Economy of Cities [M]. New York:Random House,1969.

[18] Nooteboom,B.,Haverbeke,W. V.,Duysters,G.,et al. Optimal Cognitive Distance and Absorptive Capacity [J]. Research Policy,2007,36(7):1016-1034.