中药防治结肠息肉术后再发疗效观察及对血浆Ang-2水平的影响

孙 曦

浙江省杭州市中医院 浙江 杭州 310007

结肠息肉为临床常见病、多发病,随着结肠镜技术的不断优化发展,目前结肠息肉在肠镜下切除已取得不错的疗效,但术后再发一直困扰着外科医生和病人。笔者自拟中药方辨证施治,治疗结肠息肉术后53例,对防止息肉再发取得了较好的效果,并观察了其对血浆促血管生成素-2(Ang-2)水平的影响,结果报告如下。

1 一般资料

选取2015年7月至2016年7月因便血、腹痛、腹泻、便秘等不适就诊于我科门诊,经电子纤维结肠镜检查确诊为结肠息肉,行肠镜下息肉摘除术的患者106例,随机分成两组。治疗组53例,男30例,女23例;年龄29~80岁,平均56.4岁;首次内镜治疗33例,2次及以上20例;单发息肉19例,多发息肉34例。对照组53例,男29例,女24例;年龄26~77岁,平均55.6岁;首次内镜治疗31例,2次及以上22例;单发息肉17例,多发息肉36例。两组一般资料无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

两组患者经肠镜下息肉摘除术后均予止血、抗炎及营养支持治疗3天。对照组每半月门诊随访,根据大便情况,必要时予益生菌调理肠道菌群对症治疗。治疗组予自拟中药方:白术、厚朴、茜草、当归各15g,党参20g,枳壳30g,三七、白花蛇舌草、败酱草、甘草各10g。加减:脾肾阳虚去败酱草、茜草,加制附子6g,炮姜10g,以健脾益气,温阳化湿;脾气虚弱者去败酱草、当归,加黄芪15g,陈皮10g,升麻、柴胡各12g,以健脾益气,除湿升阳;湿热偏盛去当归、党参,加葛根15g,黄芩、白头翁各10g,以清热解毒,利湿逐瘀。每日1剂。连服3月。

3 治疗结果

3.1 再发标准:参照《中医病证诊断疗效标准》拟定结肠息肉术后再发定义,即在确保入组时已将所有结肠息肉切除后复查显示息肉病灶仍然存在,无论息肉位置、大小和个数均属于再发。

3.2 经l年的治疗后再发情况统计比较:见表1。两组再发率差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者1年后再发率比较

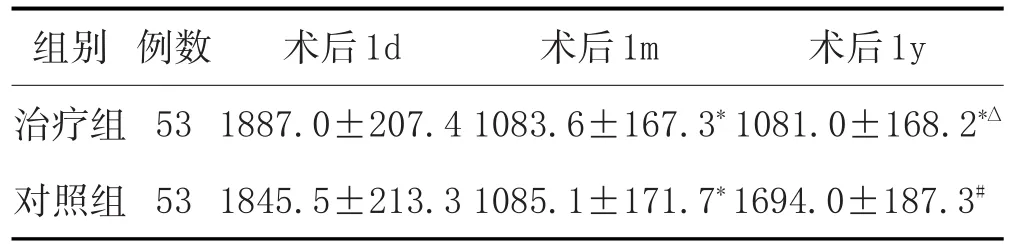

3.3 术后血浆Ang-2水平观察结果:见表2。

表2 两组患者术后Ang-2水平比较(-x±s,ng/L)

4 体会

中医学对结肠息肉的描述最早见于《黄帝内经》,病属“肠覃”,笔者认为脾虚是结肠息肉的关键病因,脾胃为后天之本,气血生化之源,脾胃功能虚弱,再加饮食失节等损伤脾胃,导致脾失健运,阻滞经脉,气机运化不畅,肠腑通降失常,日久则痰湿内生,痰湿气血瘀滞肠道则生息肉。自拟中药方健脾祛湿、行气化瘀预防结肠息肉术后再发疗效显著。其中白术、党参健脾益气;枳壳行气开胸,宽中除胀,厚朴行气消积,燥湿除满;当归,其味甘而重,故专能补血,其气轻而辛,故又能行血,补中有动,行中有补,诚血中之气药,亦血中之圣药;三七、茜草散瘀消肿,活血止血;败酱草清热解毒,泄热排脓,善清肠胃湿热瘀阻;白花蛇舌草清热解毒,除湿散结。诸药合用,共奏健脾祛湿、行气化瘀之功。

Ang-2是血管生成素家族中一员,其对胚胎血管发育、肿瘤血管生成、转移及炎症反应等方面起着重要的作用。因手术效果,血浆Ang-2水平可在术后1月左右下降至正常水平,但随着远期结肠息肉的再发,1年后对照组Ang-2水平明显升高,而治疗组在中药干预下,Ang-2水平没有明显变化,说明中药能显著改善结肠息肉术后患者的血浆Ang-2水平。