以“人”为本:本体论视角下的灾后重建与文化保护

——以羌族木梯村为个案

尚 书 程云飞

内容提要: 灾后重建是一个系统性的社会工程,文化保护是其中的一项重要议题。在以人为本的观念导引下,通过各方的共同努力,受灾民众通常可以很快恢复物质生活基础,但也常不可避免地出现对新生活的种种适应困难,文化传统也难复活力。从本体论的栖居视角来看,这是由于“人—环境”是一个不可分割的整体,文化只是这种混融性整体的一个面相,不能被单独地重现。这意味着无论是文化还是物质环境,都不可能通过一次性的设计被还原为原来的样貌。灾后搬迁到异地的人必须通过一个持续的测绘过程才能重建这一混融状态,而该文以“5·12”地震后异地重建的羌族木梯村为个案,试图阐述政府、移民、学者等各方面应如何持续不断地共同参与这个测绘过程,以使灾民的生活重回常轨。

一 理论溯源与文献综述:本体论视角下的以“人”为本

2008年6月8日,国务院发布了《汶川地震灾后恢复重建条例》,该条例的总则第二条原文如下:

地震灾后恢复重建应当坚持以人为本、科学规划、统筹兼顾、分步实施、自力更生、国家支持、社会帮扶的方针。①条例全文见中央人民政府网站:http:/ /www.gov.cn/zwgk/2008 - 06/09/content_1010710.htm。

其中,“以人为本”被作为了指导灾后重建的首要方针原则,官方对其观念上的重视可见一斑。但方针的制定不能保证其自然地实现,只有实践才能检验和确认这一原则的现实意义。从人类学的角度来说,文化保护又是灾后重建的题中应有之义。因此,以人为本的灾后重建与文化保护就成为人类学视野中一个既具有现实的实践紧迫感,又具有观念更新潜质的课题。

总的来说,灾后重建这一情境相比于以往人类学话题所聚焦的变迁、发展、全球化、现代化等话语和案例来说,既有相似性,又有其特殊性。

从相似性来说,灾后重建,尤其是异地的灾后重建,与拆迁、水库移民、劳动力转移等这些被反复考量过的问题情境一样,都涉及身在其中的人经历的生存环境的彻底变化,涉及民众、政府、国家之间的交涉与互动,涉及一种对新的生活的递进式的而非原地踏步的状态标准的认定,等等。

但是,仔细考量之后我们又会发现,如果将现有的从上述议题中得出的结论放置到当代中国情境下的灾后重建情境中,是存在着困难与龃龉的。例如斯科特式的“支配—抵抗”框架,使他特别强调国家或知识精英所掌握的“科学知识”对于所在地的、从实践中产生的“米提斯”(即地方的、默认的知识)的蔑视和压制。从这一点出发,他就自然走向了对政府权力的不信任和对国家主导的“发展”项目的否定②[美]詹姆斯·C.斯科特:《国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》,王晓毅译,社会科学文献出版社2011年版。。再如,埃斯科瓦尔从“混杂文化”的概念出发描述了一种后发展的图景,其敏锐之处在于打破了“传统—现代”之间的二分冲突结构——他批判了后者必将取代前者的这种替代性思维,强调文化本身所具有的开放性与活力①[美]阿图罗·埃斯科瓦尔:《遭遇发展》,叶敬忠、汪淳玉、吴惠芳等译,社会科学文献出版社2011年版。。其对支配性发展话语的批判极为锐利,并且将解决问题之道从纯粹学术拉向了大众实践,寄希望于第三世界或草根组织自发的抵抗或争夺话语权的活动。

的确,在大多数此类案例或事件中,发生在前台的常常是各种冲突与抗争②冷梦:《黄河大移民》,南方日报出版社2011年版; 应星:《大河移民上访的故事》,生活·读书·新知三联书店2001年版; 朱晓阳:《小村故事》,北京大学出版社2011年版。,但对于当代中国情境下的灾后重建来说,它却在两个方面存在特殊性:一方面,灾后重建,尤其是异地重建的过程中,往往需要大量的人力、物力、财力和多方面的资源协助,我们显然不能排除国家和地方政府的支持; 另一方面,灾后重建的整个过程始于不可预料的天灾,而非产生于有预先计划与目的的政策和安排,在这个意义上,国家和地方政府所扮演的更多是一种援助角色。而这种特殊性使得很多在其他相似议题中难以被发现或无意中被遮蔽的实质性内容凸显出来,即,那些被我们以政治、文化、经济等概念去概括的人类活动领域究竟对应着什么? 这种对冲突与抗争之外的内容的关注,才能有助于我们重新去审视这些课题并改善我们的实践活动。

于是我们真正需要思考的是,在民众、国家、政府各方都向着一个共同的方向努力的时候,为什么还是会产生诸多调试困难的情况? 可以说,这种困局显然已经到了让各方都相当困惑和不解的程度了。国家不但没有漠视地方的文化和知识体系,甚至还想方设法地要恢复和重建它,但最后得到的往往是一个变了味的和失去活力的物质框架。笔者认为,想要认识这种情况出现的原因,就不得不采用一些新的理论工具,其中最重要的便是打破过去那种“文化—自然”和“结构—能动者”二元对立的认识论框架。而人类学的本体论转向或许为此提供了一些新的思路。

按照Eduardo Kohn 的总结,基于语言学转向的传统社会文化人类学将社会构成视作一种纯粹的人类实在,而这种观点已经无力解决身处“人类世”(Anthropocene)中我们所面临的各种问题; 在这一纪元中,人与非人物种和环境深刻地纠缠在一起,道德和政治问题都不再仅仅是人类独有的问题①Kohn E., Anthropology of Ontologies.Annual Review of Anthropology,2015,44 (1).。可以说,本体论人类学就是一种非还原论的、强调人与非人作为一个本体而整体性呈现出来的新思潮。在这一思潮中,Ingold 受到海德格尔的启发,提出了一种相对于“筑造视角”(building perspective)而言的“栖居视角”(dwelling perspective)进路②Ingold T.,The perception of the environment:essays on livelihood, dwelling and skill,routledge,2000.,展示了一种全新的关于人与自然关系的观点。

筑造视角认为,人类建造世界的活动与非人的动物塑造环境的过程相比,区别在于对设计和执行的区分上,即人类可以在头脑中预先建构对于物质资料最终的实现形式,而且这种设计具有自主性和选择性,而不仅仅是一种基因遗传的本能反应; 这也反映了传统的人类学观点,即人所具有的文化系统,是建立在自然的环境之上的。尽管这种在人的头脑中被重构的世界可能与真实的世界有错位,但这仍然不影响它作为人独有的特征的表现。筑造视角的本质,即栖居行动产生于创造世界的行动之后,每个人出生时进入的环境,都已经是一个被人文化地建造后的环境,而非原初的自然环境。

而筑造视角实际上暗含着这样一种隐喻,即似乎是在人类发展历程的某个节点上,出现了人的自我意识或意图这样一种东西; 在这个节点之前,人处于动物性的进化阶段,而在此之后,似乎就达到了进化的终点,即神圣的人类,于是历史就取代了进化,再发生的仅仅是意识和观念上的变化。这样一种进化与历史的对立,区分了人与动物。但实际上,它所虚构出的这样一个转折点是根本找不到的。

栖居视角就是为了打破这种二分。建造并非产生于栖居之前,相反,它是包含在栖居之内的。人类的意图或构想不是纯粹的思维活动,而是在真实世界的环境中从事的活动。人一直处在栖居的状态中,因此才能够思考; 而动物也一样,它们的活动也不完全是由基因所决定的。这样,就没有必要去寻找一个由进化到历史的转折点,而所谓真正人性的起源不过是一个幻觉。在这种栖居视角下,建造并非以一个先在的蓝图开始、以一个确定的形式结束,而是一个不断进行的过程; 整个世界是一个持续进行、永无止息的涌流①Ingold T.,The perception of the environment: essays on livelihood,dwelling and skil,routledge,2000.。

“栖居”这一概念,为我们理解在灾后搬迁到异地的人群的生活状态提供的是一种新的体会方式,这种方式否认了纯粹观察与设计的可能。那么,这种栖居视角,或者说这种本体论人类学思路,与“以人为本”原则之间究竟有何通路?

实际上,这二者交叉的一个必然结果就是指向何为“人”之本体这一问题。Donna Haraway 利用其对赛博格(Cyborg)概念的文化与哲学反思,从一个侧面接近了这一问题②Haraway D. A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century,in Donna Haraway (ed.),Simians,Cyborgs and Women:the Reinvention of Nature,London:Free Association Books,1991.。赛博格最初的意义是,有学者提出为了克服人类生理机能的不足,可以向人类身体移植辅助的神经控制装置,增强人类适应外部空间的生存能力,也即将人脑的控制作用与机械装置直接嫁接起来。近几十年来各种科幻作品中出现的赛博格的形象已经破坏了维持现代性的三个关键性边界:人和动物、有机体与机器、物理的和非物理的界限。在这些界限之上,半人半兽、半生物半机器、半物理半信息的赛博格,代表了越界、危险、革命对各种传统二元论构成的严峻挑战。在以往,诸如自我/他者、文明/原始、文化/自然、男性/女性之类的二元论,往往为统治女性、有色人种、自然、工人、动物的逻辑和实践开辟了道路,但如今赛博格却代表了一种走出二元论的希望,它不仅使这些二元论中的界限产生了变动,甚至使其走向消解。

而这样一种“后人类”的设想深深震撼着传统人本主义对人类主体的理解③[美]凯瑟琳·海勒:《我们何以成为后人类》,刘宇清译,北京大学出版社2017年版。。过往的人性论观点往往过于强调心灵与实在之间的界限,但实际上,在现实中当我们手中握着一个工具,比如说,拿着一双筷子的时候,我们并不需要区分筷子是不是我们身体的一部分就可以自如地使用它,并且还能非常敏感地感受到食物通过筷子传递给我们的质感; 在这种情境下,谁能说我们不是一个赛博格呢,或者说,是否我们的心智或灵魂也已经延伸到筷子上了呢? 在这个意义上,人再也难以成为一个封闭性的、可以被割裂和区分出来的存在,它呈现为一种弥散性、混融性的本体。

实际上,在赛博格上所体现出的对人的本体的理解,正揭示了人与其周遭环境之间的整体性:在过去,生态人类学往往认为,文化与社会变迁的动因之一是人对环境的适应①[美]罗伯特·F.墨菲:《文化与社会人类学引论》,王卓君、吕迺基译,商务印书馆2009年版。,而“技术”是这种适应的中介; 但本体论人类学正是要改变这种观念背后隐含的对于“人—环境”截然二分的感知,树立一种不基于严格主客二分的实践观念。因此,“技术”并非人与环境的中介,而是二者作为整体的本体性呈现②[德]艾约博:《以竹为生》,韩巍译,江苏人民出版社2016年版。。

朱晓阳使用“生境”(niche)这一概念来指代这种本体性呈现,表达了包括人及其周遭的物、基础设施/环境和生计/生产技术等的融贯状态③朱晓阳:《地势与政治:社会文化人类学的视角》,社会科学文献出版社2016年版; 朱晓阳、林叶:《地势、生境与村民自治——基于滇池周边村落的研究实践》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》 2018年第1 期。; 在这种融贯中,无论是“技术”“政治”抑或是“文化”,都只是同一本体的不同面相。笔者认为,“生境”这一来自当代演化论人类学的概念,既表现出了“生”这一人的基本存在状态,又强调了“境”这一生物与非生物共存的整体; 我们当然是以人的存续为目的和价值取向的,但无“境”则无“人”。“生境”非常简明地表现出了上文栖居视角以及本体论所强调的那种融贯性,因此在下文中,笔者也将用这一概念来取代“人—环境”二分的概念。

那么,返回到异地搬迁的灾后重建这一具体情境中,整篇论文实则想要聚焦的主题便是,我们如何从本体论的视角出发,以真正站在“以人为本”的立场上进行灾后重建与文化保护。然而,即使是置身于当代中国灾后重建这一情境的特殊性中去对待问题,绝大部分现存相关文献仍然没有走出筑造视角的二元分割的误区:

第一,一部分现存文献将“主体”从“生境”中割裂出来,将人完全看作独立的行动者:或认为羌文化的保护和传承应该由作为传承人和负责人的“释比”①“释比”是羌族社区的精神领袖,负责文化传承与各类仪式祭祀。自觉承担起责任②耿静:《浅谈灾后重建中的羌文化保护》,《阿坝师范学院学报》 2011年第4 期。,或认为应该保护羌族人民的存在,因为他们的存在意味着对羌文化源源不断的需求③邱广宏:《灾后异地重建中羌文化的保护与传承研究》,《齐齐哈尔师范高等专科学校学报》 2013年第4 期。等; 但这类文献未意识到人作为“生境”中的一环,其本身的能力和需求都是受到“生境”的限制并随“生境”变化而变化的。

第二,一部分文献也将“客体”从“生境”中割裂出来,将环境看作独立的背景,或提出通过景观重建来保护羌文化的传习④陈振华、陈姗姗:《灾后重建规划中的文化保护与文化传承——以四川茂县为例》,《中国名城》 2012年第9 期。,或提出通过发展旅游业对文化环境的重演来振兴羌文化⑤王大悟:《论羌文化保护与旅游发展的关系——北川羌族自治县旅游业灾后重建研究》,《旅游科学》 2009年第1 期。等; 但这类文献未意识到景观或其他非人类存在物作为“生境”中的一环,在“生境”的整体变化中并非能够真正被简单地“重建”或者“重演”。

而正是在这种非本体论的筑造视角下,一个最大的问题在于它忽视了“生境”的整体性和动态性,从而陷入一个文化保护的误区:它容易将文化从“生境”中抽离出来,当作一种独立的“本真”存在,而非与人为一体的适应性存在; 在这样的情况下,它以僵化的文化模型为唯一标准,拒绝承认文化的适应性、开放性和未完成性,把文化随“生境”改变的改变看作是文化的破坏。于是,“文化”渐渐成为一种饱含着精英阶层单向度赋予的价值的准则与圭臬,甚至成为一种被赋予道德判断和意识形态的僵化的象征。“文化”不再是人们日常生活本身,而是凌驾于人们日常生活之上的虚无实在; 而以“人”为初衷的文化保护,最终也沦为与人无关的“文化”的保护。

实际上,本体论视角下“以人为本”中的“人”,就是“生境”本身; 而灾后异地重建情境下的“文化保护”,就是一种走向新的栖居状态的实践活动。笔者将在下文以“5·12”地震灾后搬迁的羌族木梯村为个案进行具体阐述。

二 以木梯村为个案:“混融”与“测绘”中的灾后重建

(一)“全新的家园”:田野地点及生境变化

笔者于2014年7月前往成都市邛崃南宝乡木梯村,在此进行了为期一个月的田野调查。时隔三年,笔者又于2017年7月重返此地进行回访调查,收集与补充田野资料。田野中所采取的调查方法为参与式观察与多种形式的访谈。

地理信息方面,木梯村归属四川省成都市邛崃南宝乡(东经103°11′,北纬30°21′—30°32′),距邛崃市区50 公里,海拔在700—2050 米之间,辖区面积0.65 平方公里,是成都最小的村; 村民从汶川龙溪乡跨坡村夕格组(北纬31°33′,东经103°32′)迁来,距汶川县城15 公里,海拔在1500—2800 米之间。“5·12”汶川地震后,部分汶川居民无法原地重建,政府组织召开了群众大会,让群众投票选出代表到南宝山考察,并让群众自愿选择是否搬迁。

人口行政方面,从夕格组搬迁至南宝山的共62 户,总人数251 人,其中男性133 人,女性188 人,劳动力143 人,常年外出务工人员60人。①南宝乡木梯村党支部、村民委员会:《邛崃市南宝乡木梯村2013—2015年乡村旅游发展规划》。原本这一批汶川羌族与同为灾后搬迁的青川汉族处于同一个村庄——金花村,但后因语言、管理、沟通不便,就将汶川羌族从金花村划分出来,成立了木梯村,共有两个村民小组; 目前木梯村和金花村的公章已经分开,但房产证、林地证等还未分开,因为手续太过繁杂。

搬迁后的木梯村与之前相比,周遭环境发生了巨大的变化,笔者将从三个突出的方面进行阐述。

第一,人与社区。

搬迁前,这支羌族所在的夕格组地处四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县龙溪乡跨坡村,层层隶属于羌族聚居村、羌族聚居乡和之外更大的羌族自治区,区之外才是非羌族地区——它被包裹在层层羌族文化中,在文化上相对独立与封闭,受非羌族的外界文化影响较小。

搬迁后,木梯村所处的南宝乡原本就是汉族聚居区,而和它一起迁来的其他灾后重建的村也多为汉族村,与之毗邻。木梯村作为一个社区,被分割成2 个小组,且小组之间有一定距离。木梯村1 组与汉族龙洞村毗邻,木梯村2 组也与汉族金花村、秋园村毗邻。木梯村、金花村、秋园村等村落共同隶属于南宝乡,使南宝乡成为汉、羌混居的乡镇。单薄的木梯村如今处于一个非羌族的大文化中,失去了之前羌族文化背景的支撑,受外界文化影响非常大,以前那种较为封闭独立的局面被彻底打破。

第二,生计活动。

搬迁前,这支羌族的主要生计方式为种地、养殖与挖药,过着自给自足的生活。这种生计是在他们与当地的资源环境、气候条件、地形地貌以及其他此类相关条件和背景长期共存的情况下发展出来的。种地所需的空间——土地,就在房屋附近,因为房屋就是在羌民各自所拥有的土地上建设的。养殖所需的空间有两部分——一部分为圈养处,即房屋第一层(详情可参见下文对家宅的介绍); 另一部分为放牧区,分为“小山”和“大山”,“小山”在房屋不远处,“大山”则在较远的地方。挖药所需的空间也分“小山”和“大山”,“小山”可以当天来回,去“大山”则需半个月左右。

搬迁后,资源环境、气候条件、地形地貌等方面发生了整体性的变化。人均土地面积锐减,没有耕地,也没有饲养牲畜的条件,更没有生长着珍贵药材的山,以前的生计方式无法延续; 原先规划的茶业收成不好,集体承包给公司后每人只能获得相当微薄的收入; 主要生计来源变为在当地的茶园和菜园打临工,而普遍偏低的受教育水平也使其即使外出务工也收入甚少。在这样的情况下,木梯村作为相邻区域中的“异文化”,旅游业成了其必然的选择与重要的生计方式,而旅游业的高投入使它不得不依赖官方的支持。即使如此,自然灾害和交通状况也使这部分收入充满不确定性。总之,这个搬迁后的羌族群体处于极大的生存压力之下。

第三,建筑空间。

搬迁前,这支羌族拥有的各种建筑物及其家屋空间都与其文化相匹配,是各种文化的载体和实践场所。而且,这些载体在当地人的感知中存在一种处于不断变化中的意义,比如那些寨门、羌碉等已经开始成为历史的遗迹,仅仅在观念上作为对往事的纪念与寄托,而形形色色的各类庙宇则是各种文化信仰实践、风俗活动、公共聚会等的活跃空间。

搬迁后,虽然以前的寨门、羌碉和祭祀塔被重建,但都与原先的建筑有一定差距,而以前森罗林立的各式各样的庙宇则呈缺失状态。从筑造视角来看,恢复重建这些建筑物就是将规划蓝图用物质手段在现实中实现,但是却完全忽视了人与这些建筑物的本质性关联; 这种本质性关联根本不是在人们将这些建筑物落成时确定的,而是在不断绵延的生活之流中长久以来持续进入彼此的。因此,越是具有强烈目的性的规划意图反而就越是容易使安置于其中的人产生种种不适应感。在木梯村的旅游业打造的过程中,因成本有限,能够得以重建的建筑必须具有民族文化代表性,然而这种“代表性”并不是指当地民众对自己文化的认同感,而是指旅游业所面向的消费者对想象中的少数民族文化的认同感。于是,那些与当地民众有着更深刻的纠缠的各种庙宇,因修建的边际成本高、边际收益低,就被排除在外。

值得强调的是,如上文所说,环境中的各个元素是相互混融、互为一体的,笔者从三个方面的概括仅仅是为了更集中地展现出其最大的变化所在,而并不代表它们能真正被割裂来分析。在村民们的实际生活中,其实是很难明确区分出类似于以上这种不同的层次和面相的; 从对他们搬迁前的家宅空间的分析中可以很好地体现这一点:

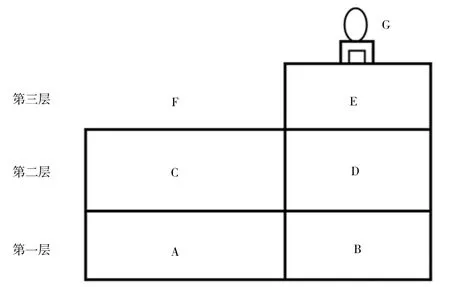

图1 搬迁前原房屋构造剖面图

如图1,房屋共有三层,其中具体空间的用途解析如下:

第一层:A 是圈养牲畜的地方; B 是堆砌的泥土,此空间不可进入,有第二层的火塘向下嵌入一部分。

第二层:C 是客厅和卧室; D 是火塘和灶房。

第三层:E 相当于一个仓库,储存粮食等; F 实为C 的屋顶,是露天的,通常用于晒粮食(玉米面面、杆杆之类的),晒好后放入E。

第三层顶上的G:“那擦”(音译)菩萨。

笔者再对第二层的内部布局做一个简单的介绍:

图2 搬迁前原房屋第二层布局图

结合图1 和图2,可发现第二层布局情况如下:

C 部分包括了Ⅰ和①②③④⑤⑥:Ⅰ是客厅; 其余是卧室——①②为客房; ③住孙子; ④住老人; ⑤⑥住两夫妻。

D 部分包括了Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ:Ⅱ是灶房; Ⅲ里有火塘和家神; Ⅳ一般放有几个木桶,吃剩的东西倒在里面用来喂猪。

这样的一个非常简略的介绍似乎充满了从“功能”性出发的思路,但是实际上从人为设定的功能性上出发去重建他们的家宅,却有可能完全得不到预期的效果。

首先,功能性不是单一存在的要素,栖居状态下的人并非是将自己的所有需求用理性的方式一一列举出来并加以实现,而是通过用一种类似“一揽子”的解决方式与环境之间达成融合,并且不断地调整这种融合,而其结果就是持续的实践过程。我们或许可以从中分辨出类似生计活动、文化活动、娱乐消遣等不同的样貌,但是却无法将其分割开来分别加以实现。例如火塘这个羌族家宅明显的中心,它与羌族古老的狩猎习俗相联系,是许多仪式空间的中心; 它具有广泛的日常用途,从取暖做饭到社交消遣等; 它是整个家宅空间布局的中心参照物,很大程度上决定了空间的划分和构造; 它还与羌族的宗教信仰息息相关,等等。这些也仅仅是我们可以分辨出来的方面,假如只取其中一项或者几项功能,完全可以用其他更为“高效”的方式来实现,例如用电力、燃气来实现取暖做饭的功能。然而这么做的结果实际上是会完全变更整个家宅空间——新的木梯村的建筑正是如此规划的。看上去一个简单的功能性的替代,涉及的却将是一种彻底性的变化,一种对原来的整体混融状态的改变。

其次,这样的一个家宅并非人类在环境中开辟出来的一个独特的、独占的空间,而是一个开放性的,永远未完成的互动场所。向下,它不仅是人的居所,也是牲畜的居所,它坐落在羌族人以之为生的土地上; 向上,则通过保佑着整个家的“那擦”菩萨与神圣世界相联系。家宅是没有边界的,正如同人与环境之间同样是没有边界的; 文化正是这种整体性的呈现的一个可辨认方面。

由此可以想见,搬迁之后,面对由政府统一规划的现代化的混凝土建筑和被重新划分的生活空间,原有的被我们辨认为是羌族文化的那些生活实践面相,必然会与之产生种种矛盾冲突。

(二)“断裂与冲突”:不断测绘的人身与环境

具体来说,新的生境与旧的文化之间的冲突最明显地体现在以下三个方面:

第一,对于部分文化来说,人们失去了继续实践的动机。

以“羌语”和“羌服”为代表,村民们告诉笔者:

现在娃娃们都在下面的火井镇上学,都是汉族学校的嘛,老师同学也都是汉族的,在学校只能说汉语。你想,学校离家这边远,他们一周五天都住校,就周末回来,过个一两年基本上羌语都只会听不会说了。他们的再下一代,或者下下代,羌语肯定就失传了。但是我们也不强迫他们学,而且现在在家也基本和他们说汉语了,不然会影响他们在学校的学习——很多娃娃如果说两种语言就经常会在学校里“反应不过来”。(被访者M03)

这个地方比以前海拔低了,温度高了不少,很多时候“长衣服”(羌服)穿不住,太厚了。而且汉族人老说我们不洗澡,穿那个一身汗,身上有味道,不愿意和我们打交道。现在年轻人都穿汉族的衣服了,特别是经常出去打工的。只有部分老年人心里放不下,还在穿(羌服)。(被访者M01)

可见,这类昔日十分重要的文化已不适应人们在新生境中的日常生活,故而趋于被抛弃。

再以“与庄稼土地有关的仪式祭祀”为代表,村民们告诉笔者:

以前你要是羌历年来,没有人会愿意分给你羊肉吃知道吗? 如果那天的羊肉分给外人吃了,地里的庄稼就会坏。但是搬过来后我们哪里还有庄稼了嘛? 没有了。现在不种地了,你就可以随便吃我们的(羌历年羊肉)了; “释比”也不用念经祈求神灵不吹大风、不下冰雹、保护粮食了; 还有惊蛰、端午之类的禁忌也不用了嘛,不怕起蝗虫; 三月落雨还天晴愿什么的就更不用了,不怕雨水啊、泥石流啊、破坏庄稼。(被访者M01)

可见,这类文化由于其祈愿的内容已不再被新生境所需要,或其禁忌的内容不再为新生境所顾忌,从而缺失了被继续实践的需求。

第二,部分文化因为客观上空间的缺失而暂时呈缺失状态。

传统羌族文化中一年四季有着丰富的节庆祭祀活动,然而搬迁后却鲜有活动举行,究其缘由,村民告诉笔者:

以前我们各个寨子都争相过节日、做活动,特别热闹,正月初八去玉皇庙立天灯,二月十九、六月十九、九月十九去观音庙拜观音,六月二十四在川主庙的龙王会,七月七在土地庙的土地会,十月十五在山王庙的牛王会,当然,还有羌历年,每个寨子去不同的庙……但是现在哪有庙嘛,一个都没有。现在除了羌历年改到广场上以外,其他的节都不过了。只有红白喜事和小孩满周岁时去“释比”搭的小棚子那里做一下仪式。(被访者M05)

可见,搬迁后,由于最主要的文化活动空间——多种多样的庙宇无一被纳入重建体系,很多活动被迫中止。

第三,并不乐观的生存状况使部分文化缺乏足够的人力支撑与物力支撑。

在笔者询问搬迁后很多文化活动搁浅的原因时,村民也经常提到“精力”和“资金”不足的问题:

实话说,我们都是从山里出来的,人人都没有“文化”,好多人连字都不识,更没有技术,去外面根本找不到什么好的工作。平时旅游淡季就只能去附近打打临工,全是最简单的体力活,从白天工作到晚上,累得气都喘不过来,哪有时间和精力去搞啥子活动嘛? (被访者M02)

以前人人家里有羊有牛有猪,这次你家出,下次我家出,轮流负责。现在这里没条件养这些东西,我们又没有钱出去买,连一根羊子都没得杀,还举行啥子仪式呢? 办不起,办不起! (被访者M07)

现在的旅游业(2017年)确实比你前几年来的时候好些了,但是还是不行,还是在靠吃低保过活。有时候客人来了,看见我们家里装修得那么漂亮,还觉得我们平时过得很富裕。你们想下嘛,家里的房子都拿来接待客人了,我们住哪里? 住楼梯下面那个人都站不起来的地方! 连床都摆不下,就铺些垫子睡。我们连睡的地方都没有,还会去想着跳锅庄、做活动吗? (被访者F02)

可见,搬迁后由于生计问题成为最主要矛盾,且这个问题还与部分原有文化活动所需的条件相冲突,故在着重处理前者的情况下难以较好地兼顾后者。

那么,我们该如何以栖居视角来把握和认识这种文化的断裂和生境的变化呢?

地震之后,家园的毁坏和异地的搬迁,实际上使得受灾的人骤然处于一种“赤裸”的状态,他们本来是与原来的生活环境长久融合在一起的,现在却被整体从中撕裂出来,处于一种完全无着的悬浮状态。从主客二分的视角看,这一时刻似乎恰恰是人作为主体和人道主义作为一种价值凸显的时刻,但是也恰恰是他们被作为一个需要被安置的客体和作为人最脆弱的时刻。甚至可以说,这并非是一种真实的人应当存在的状态,就如同我们无法想象脱离水的鱼还处于正常的生命状态一样。假如在没有任何外界力量进入的情况下,受灾的人民肯定会挣扎着恢复自己的家园; 虽然这个过程必然是艰难和苦难交织的,但却不会使他们处于那种赤裸状态。甚至可以说,地震、洪水、海啸等自然灾害本身也是环境不断进入人的生存状态的一个剧烈的过程,因此它们也会以种种神话和传说的方式记录在人的意识中,难以分割。

但这绝非意味着在当代的情境中还应该任由灾民自己去面对困难重重的重建过程,只是我们必须认识并直面这种重建带来的一种我们不期望却又是不可避免的负面影响,即这种赤裸状态; 在这种认识和直面之上,我们再积极地去达成新的调适。

这种调适具有两个方面的含义:

第一,移居后的灾民重建其文化以及达成新的栖居状态的过程,实际是一个不断“测绘”(mapping)的过程。Ingold 区分了这种测绘与传统的制图术理念在本质上的区别①Ingold T.,The perception of the environment:essays on livelihood, dwelling and skill.,routledge,2000.。在建筑学中,“测绘”意味着在绘图中展示人与环境的互动,必须包含人实际如何在建筑中生活,而不只是建筑师的理念和蓝图。一个非常生动的例子是小区居民会把原本设计用来绿化的花圃当成菜园,或者把河边的水泥栏杆当成棋墩在上面下棋②此处的两个例子引用自华南理工大学建筑学院教师何志森在“一席”栏目中的演讲,见http:/ /yixi.tv/speech/620。。这实际上生动地体现出了筑造视角的失败之处——花圃和栏杆的功能根本不是按照设计者头脑中的限定来呈现,而是以其本来可以实现的各种功用直接呈现在人的眼前。实际上,灾后移民在一个全新的环境中重建生活的过程,就是一个类似这样的测绘的过程。羌民会逐渐突破新的家园在设计上被限定的内容,比如他们会开始改造自己的家宅,在墙上贴上木头以防潮; 他们会在偶然的情况下重新开始恢复锅庄; 他们也开始体验打麻将、看电视、玩手机等新的娱乐方式,等等。总之,越来越多的东西会不再被他们视为“客观的”对象,而成为由自己的认知所扩展的不假思索的实践框架①[德]艾约博:《以竹为生》,韩巍译,江苏人民出版社2016年版。。

第二,要理解这种测绘与调试的过程,只通过面对对象式的观察是不够的,我们还必须深入到羌民的生活中,通过与他们去共同面对一个同样的世界,达成对他们的真实生活状态的理解。这是一个“我们”“他们”与“世界”这三方面之间的交融过程:既然作为外界力量进入了灾后重建的进程,我们就自然也成为环境的一部分,被卷入这种测绘过程中; 而在这一绵延不断的测绘中,我们与他们同步感受世界与环境,不可能通过一个一次性的方案解决所有问题,而是应该不断修正我们的方案。

(三)“调适与发展”:栖居视角下的文化保护

正如栖居视角所意味的文化的开放性与未完成性那样,人身对周遭的体验都是通过在生境中不断地测绘所获得的。而在这种本体论的意义上,谈论文化保护的前提不再是寻找文化不变的“本真”,而是理解与感受当地人在测绘中所获得的变化着的体验与意义。

在这种以“人”为本的方法与旨趣下,笔者对木梯村个案的文化保护提出以下政策或策略建议:

一方面,对于已经失去实践动机的文化,也即上文提到的羌语、羌服和与庄稼土地有关的仪式祭祀等文化,我们应该且必须承认它在新生境中所失去的对当地人的意义,接受其改变或沉落,然后通过文字、绘图、录音、录像以及实物博物馆等多种记录形式来“保存”它。

需要补充的是,笔者遇到好几位当地人都非常热爱羌文化,并尝试用自己有限的方式将其记录下来。但是由于物质经济条件与受教育水平受限,他们非常希望能得到更多外界的帮助。笔者就曾在帮助一位当地人将其口传的羌族神话故事以文字的形式书写下来时,她激动地对我说:“我终于等到这么一个人了!”可见,这种“保存”形式的文化保护既不与当地人在新生境下的日常生活相冲突,又可避免曾经存在过的智慧的流失,还可以顺利得到当地人的配合并满足其记录需求,有相当的学术价值与人文关怀意义。

另一方面,对于仍存在实践动机但缺乏必要支撑条件的文化,也即上文提到的被空间断裂与生存困境等问题所影响的文化,我们应基于地方视角与本土体验,在综合考虑下择优给予帮助。

针对木梯村这个个案的情况,笔者的建议是政府或相关组织投入资金为当地重建一座庙宇。需要强调的是,这种庙宇与所谓的“封建迷信”毫无关系,而是羌族文化的最主要载体之一,承载着各种节庆活动、仪式祭祀、释比经文、神话传说、歌曲舞蹈等具有深度保护价值的文化。

首先需要肯定的是当地人仍然存在相关文化的实践动机与需求。虽然周遭环境发生了大的变化,但人、社区与信仰之间并不会产生完全的断裂。而提到文化需求,当地人提到最多的便是“希望能有一个庙子”。村民告诉笔者:

这里没有庙子,大家每天做活挣钱又很累,所以活动都没做了。但是这不代表我们没得这个心思。如果庙子真的建起来了,活动肯定是要做起走的。(被访者M04)

我们现在附近就只有一个回龙寺,是原先秋园村建的观音庙。我们有些人会去那里,特别是一些老人。但毕竟是别人汉族的庙子,我们不可能自己在里面搞自己的活动嘛。而且我们敬的神有好多种,和他们也不一定一样。肯定还是想要自己的庙子。(被访者F03)

可见,对庙宇的期待正是他们延续的信仰在新生境中的直接体现。

而关于庙宇重建的具体信息:第一,所安之神问题——搬迁前这支羌族庙宇繁多,不同的活动选择不同的庙宇以及庙里与其相对应的神,而考虑到搬迁后重建的机会成本问题,当地人主动提到“分神”的做法,即多神共用一庙,不同仪式活动时分开祭祀即可。第二,重建地点问题——当地人认为“麻布坪”是一个比较适合的位置,它处于木梯村1 组和2组之间,是木梯村的茶地,由于本身收成不好,分出空间修建庙宇的机会成本低,且空间开阔,“风水好”。第三,时效性问题——不少当地人提到,对羌族文化最熟悉的还是老一辈的人,特别是年事已高的“释比”,因此只有在他们健在之时重新有机会带着年轻一代做活动,才能保证文化传递的丰富性和完整性,所以庙宇重建迫在眉睫。

其次是它为当地有实践需求的文化提供的支撑条件:其一,针对空间的缺失——它为绝大部分文化提供了进行实践的场所; 其二,针对人力和物力的缺失——不少当地人提到,旅游业没有成熟起来是因为搬迁后条件受限,使他们缺乏足够的民族特色和娱乐活动来吸引与留住游客,而庙宇的重建与相关活动的重办则会带来巨大的积极效应,在这样的情况下,文化实践所需的人力和物力不再与生计相互冲突,而是为二者所共享与共赢; 除此之外,它还具有更多的现实意义——辐射带动周围金花村、秋园村等汉族村庄的旅游发展,提升片区的整体吸引力。

但值得强调的一点是,我们必须意识到,我们所在做的并非是简单的景观重建或意义还原。我们需要承认,当这个庙宇建成时,相比于搬迁前,当地人在新生境中栖居时对它的体验必然是会发生变化的,比如它除了信仰价值之外可能还加入了部分生计价值,以及在其中举办的活动祭祀内容也会产生与新生境相适应的部分变化等。但恰恰也是因为有这样的变化,它才可以毋庸置疑地被称为“文化保护”,因为文化保护的真正目的绝不是重回与恪守所谓的原文化,而是帮助当地人在生境的变迁中更好地延续与发展自己愿意延续与发展的文化。

三 结 论

在传统社会科学对社会变迁与文化保护的相关讨论中,主体与客体、文化与自然二元对立的“系统/结构—行动者”框架是其主流研究进路。而在本文中,笔者以能集中体现社会变迁特点的异地重建为切入点,以灾后搬迁的羌族木梯村为个案,针对变迁中的文化保护问题进行了本体论意义上的分析阐述,并由此提出以“人”为本的文化保护策略。当然,不论是建筑师设计的聚落还是人类学家设计的文化保护方案,都并非一个目标或终点,而是一个开始。一方面,作者只是希望通过提出以上的本体论视角,使得我们能够不断进入灾后重建的情境,重新建立起混融的状态;另一方面,上述的方案也需要返回到不断测绘的过程中去接受检验与修正。

本体论进路下的栖居视角强调生境中的各个要素是一体的,人身与环境是处于不断测绘中的,而文化的本体正是在这种测绘中呈现。所以我们在分析文化时,真正的研究对象并非是某种文化模型本身,而是当地人在对栖居环境的不断测绘中所获得的动态体验——这意味着文化始终是未完成的和开放的,是随生境的变化而变化的。只有在这个意义上来看待文化,对文化进行的保护才是以“人”为本的保护。

具体来说,一方面,对于已经失去实践动机的文化,我们应承认它在新生境中所失去的对当地人的意义,接受其改变或沉落,然后通过文字、绘图、录音、录像以及实物博物馆等多种记录形式来“保存”它; 另一方面,对于仍存在实践动机但缺乏必要支撑条件的文化,我们应基于地方视角与本土体验,在综合考虑下择优给予帮助,并接受它由于适应新生境而可能发生的部分变化。

当然仍要再次强调的是,这并非是一种确定的方案。栖居视角不仅阐明了我们应该如何看待人与环境相互混融的整体性呈现,而且它决定了符合我们良好愿望的重建目标并非可以被政府、专家或任何资本与权力单方面设计并一次性实现的。它的实现需要一个缓慢而积极的测绘与调试过程,这一过程是由灾后移民、政府、企业以及参与其中的人类学家们共同参与和推动的; 一旦介入其中,各方面就开始互相影响,逐渐进入对方的生存状况之中,每一方都各自构成其他人实践的“环境”的一部分。

从人类学角度来说,这看上去似乎只是在不断重复和坚持关于参与观察的正当性和合理性,但是其中蕴含了重要的认识论上的差别。参与观察既不是对某一特定人群的生活方式的“客观”描述与准确概括,也不是一种研究者对被研究者的霸权式介入,在这两种情况下,双方的基础是不平等和不能互相理解的。从本体论的视角看,完全可以说参与观察也是学者与其研究对象双方间的一种整体性呈现,每一方做出的反应都是双方之间互动以及与更大的世界互动交流的体现。人类学者应该对这种互相理解带有更大的信心。

这种本体论视角下的文化保护不仅适用于异地重建,还适应于更广阔的社会变迁。如今,中国正在经历它最大的变迁——城市化,而世界也正在经历它最大的变迁——全球化与现代化。在这种极速且迅猛的变迁之中,传统社科二元对立框架下的文化保护,却沾染上了在已然开放的社区中强求封闭、在已然变化的社会中死守不变的嫌疑。围绕着它的冲突不仅是争夺霸权地位或话语权的冲突,更体现为一种对文化的价值理性或工具理性的抽象认识。笔者正是期望能通过这篇不成熟的个案分析提供一种思考与反思:我们应该如何避免从抽象的角度理解文化与保护文化,如何在本体论的意义上做到真正的以“人”为本,而不至于在洪流之中丢失了“人”与初心。