论乡村环境协同治理的行动者网络及其优化策略

提升环境治理能力既是建设美丽乡村的基石,也是实施乡村振兴战略的重要支撑。长期以来,由于农村地区规划滞后甚至缺失,造成生活区和生产区交叠混杂,加之环境卫生基础设施严重不足,生活污水和垃圾处理方式落后,牲畜养殖污染、农业生产和村庄内部建筑废弃物得不到及时有效处理,严重破坏了农村的生态环境系统。近年来,乡村地理空间中的土壤、水质、大气污染的外溢效应不断显现,陕西的“血铅事件”、广东的“铅镉米事件”,以及许多地区频现的“癌症村”现象等,都反映出乡村生态系统的脆弱。十八大以来,中央在环境保护和生态建设方面进一步发力,乡村环境治理已经成为地方治理能力建设的重要议题。但是,由于传统发展模式的惯性效应仍然存在,地方和基层政府很难将环境治理与经济增长、产业转型这些议题放在同等重要的位置上。同时,乡村环境治理体系仍然以压力型体制为支撑,以任务清单化管理为驱动,系统性和长效性存在明显限度。因此,要实现乡村生态环境的根本性好转,必须站在实现经济社会全面发展和提高人民生活品质的高度,坚持系统思维和走出被动应急式治理的困局,在转变治理理念、完善制度体系和创新运行机制的基础上,实现从当前的科层治理向协同治理的转型升级。

协同治理是乡村环境治理模式重塑和能力建设的发展方向

20世纪80年代以来,逆城市化的趋势在全世界范围内不断突显,乡村从单一生产功能逐渐向休闲旅游、消费和环境保护等多种功能转向①。在我国,这一趋势与城市化相伴而行,这也决定了乡村环境治理的主要任务是改善和发展农村人居环境,彻底改变长久以来农村脏、乱、差的面貌,让农村地区成为城市化发展的战略后方。这是一项涉及规划、建设、保护、开发和治理等诸多要素的系统工程,不仅需要各级政府加强政策转化和统筹协调,也要动员和整合农村社会空间中各类主体形成合力。近年来,地方和基层政府以创建“生态乡镇”、“宜居农村”为目标,在农村环境整治方面采取了一系列举措。例如,整治小煤炉和小锅炉,管控农田秸秆焚烧,加大养殖小区的污染物排放整治,加快生产生活垃圾的标准化集中处理,以及加强农村水体污染治理等,这些措施对缓解农村环境污染起到了积极作用。另一方面,随着河长制等制度创新的相继落实,县乡两级环境保护的主体责任逐渐明确。省、市、县(区)三级地方政府的协调能力不断加强,财政投入和政策支持的力度显著改善。地方政府加大了对基层落实环境治理的督查和考核,进一步健全了环境监管的工作机制。此外,随着产业结构的优化升级,行政审批负面清单的逐步完善,落后产业向农村下沉势头得到遏制,生态旅游和文化产业逐渐成为农村新的产业支柱,这些都成为改进乡村环境治理的动力。十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议审议通过的《农村人居环境整治三年行动方案》提出,到2020年,实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序,村民环境与健康意识普遍增强。在大力实施乡村振兴战略的时代场景中,提升环境治理能力已成为基层治理现代化的重要内容。

当前,我国乡村环境治理的实践限度仍然十分明显。一是环境治理的系统思维不足。仍然采用“以点带面”的思路和策略,以项目制的形式对一些突出污染问题进行专项治理。这些行动主要是政府行为,依靠自上而下的行政命令强力推动,通过任务指标分解和考核控制达成目标。由于缺乏元治理层面的制度支撑和保障,专项整治的实践效能十分有限。例如,由于规划跟不上,村民建房、规模化养殖、宅基地使用等方面缺乏明确规定,清理农村乱搭乱建的专项整治主要是运动式开展,往往前面刚刚完成清理,行动结束后又卷土重来,极大地增加了治理的成本。二是环境治理的长效机制欠缺。虽然专项整治行动目标具体、任务明确,便于上级政府督查和控制,但是,基层实施主体具有任务型组织的色彩,整治行动结束治理主体也就解散,很难形成连续完备的长效机制。例如,农田秸秆焚烧的专项整治虽然是周期性的常态任务,但是,由于缺乏科学完备的长效机制,治理工具的选择以行政管控为主,造成这项常态治理每年都变成基层政府的攻坚战。三是环境治理的主体力量分散。乡村环境治理的主体关系网络仍处于“碎片化”状态。政府内部纵向层级和横向部门职责等关系尚未理顺,村民自治组织呈现出“软体化”特征,对村民整合能力虚化,社会志愿力量、市场主体参与环境治理的能力也十分微弱,这些问题都突显出治理模式转型的紧迫性和重要性。

协同治理的实践源自英国布莱尔政府改革。理性科层制本身已经内化为工业社会和现代性的组成元素和象征符号②。然而,在进入后工业社会以后,这种体制架构在现代国家治理过程中的限度愈发明显。与理性科层制以权威和控制为基础不同,协同治理从治理的民主逻辑出发,倡导公共部门、私人部门和非营利部门共同参与公共事务,通过构建科学高效的互动协商机制,寻求实现各个子系统目标的一致性,从而打破政府、市场与社会之间的边界隔阂。因此,参与、对话、协商、合作等都是协同治理必不可少的要素。马蒂西奇和蒙西把“协同”定义成“由两个或更多组织为了实现共同目标而建立的一种互利且良善的关系模式”③,它意味着社会公共事务的治理不再是政府的“独角戏”,而是多元主体合作共治的过程。希默尔曼认为,“协同”是组织之间互换信息、改变行为、共享资源、提高各自能力的过程,并在这一过程中同担风险和责任,共享利益,最终实现共同受益,达成共同目标④。齐格勒运用光谱分析方法研究乡村社区的政策发展和执行,通过对伙伴关系强度的比较分析,描述了“网络关系”“合作关系”“协商关系”和“协同关系”的特征。他认为,在四种关系中最紧密、最长、最正式和投入程度最高的是“协同关系”⑤。概而言之,协同治理就是在开放和互动的关系网络中,多元主体共同定义目标、形成共识和统一行动。它在秉持治理理念与原则基础上,更加注重探索治理目标达成的路径和动力。从政府改革的实践来看,协同治理理论为解决复杂公共问题提供了全新的理论视角和行动模式。近年来,我国在社会安全综合治理、流域水治理等领域的积极探索,为构建乡村环境协同治理模式提供了经验借鉴。

在日趋开放的地理和社会空间中,推进环境治理不能沿用传统的管理主义路径。这也意味着,政府不再是唯一的责任主体和行动者,必须构建一种新型的复杂适应系统。当前,乡村环境治理面临的首要任务是解决内源性污染问题。重塑乡村生态环境系统不能仅囿于事后被动整治,要不断健全规划、建设、开发、保护和治理等功能区,构建一种全流域、网络化和动态的治理体系。概括地看,乡村环境协同治理模式应包括以下几方面要素。一是价值要素。协同治理秉持系统性思维,在应对社会问题和化解社会矛盾方面,反对“头痛医头,脚痛医脚”的片段化思维。在环境治理方面要求摈弃片面发展经济的理念,以及先污染后治理的思路,这正是实现乡村环境协同治理的前提。二是过程要素。治理不是一整套规则,也不是一种活动,而是一个过程;治理过程的基础不是控制,而是协调……治理不是一种正式的制,而是持续的互动⑥。乡村环境协同治理必须突破层级控制式的运行过程,将目标达成建立在多元主体对话、协商与合作的基础之上。三是契约要素。协同治理坚持民主、开放和包容的策略。在治理诸如环境污染等复杂事务时,强调由多元主体通过市场交换、社会自治和民主协商机制,形成共同接受和遵行的契约和规则。四是制度要素。乡村环境协同治理不是混沌状态下无序的自组织过程,它需要借助制度性规则、机制进行执行和监督。显然,制度要素不仅限于国家权力建构的正式规则,还包括通过平等协商而形成的各类契约,以及约定俗成的非正式规则。从实践来看,制度要素的完善和丰沛程度是实现协同治理的基础。

优化行动者网络是实现协同治理和改进治理绩效的着力点

行动者网络理论(Actor Network Theory, ANT)为分析动态复杂社会现象和问题,探寻和优化高效的治理路径提供方法论指导。在后现代主义语境中,复杂性是公共事务的基本特征,适应这种环境的治理不再是科层结构,而是一种网络化结构。行动者网络理论认为,包括治理在内的社会实践活动都是行动者网络建构的结果。拉图尔指出,“行动者”是一个广义概念,既可以指人,也可以指非人的存在和力量。他不仅用行动者网络理论来解释科学和技术,还将其运用于更一般意义上的人类行为领域……自然、社会和一切人类的活动成果都是由各种包含了异质性的行动者的网络建构出来的⑦,我们必须运用系统的、动态的和关系网络的思维视角,才能把握复杂的社会问题和探寻有效的治理之道。因此,行动者网络是关系或过程的社会学,它揭示了一个动态的过程,将组织、装置、设备都看成是相互作用、相互影响的结果。(而且)这些因素是异质的,具有不确定性和充满争论的特征⑧,这与后工业时代国家治理的场景具有很强的内在契合性。约翰·劳认为,行动者网络的研究焦点是权力的运转,并将社会性视为一种异质的网络。知识、行动和权力被解释为从物质上具体体现的网络效应⑨。劳还特别强调“关系”和“过程”在行动者网络建构和优化方面的重要性,认为,社会行动是连续的过程,其中充满了关系效应,并导致新效应的不断产生。而这些过程是自我生成的⑩。这对扩展政府治理研究的议题边界,全面把握治理的构成和影响因素,探寻多元主体合作共治的形式和路径具有启发意义。

行动者网络理论适用于对各种复杂问题进行描述和分析,也能为实现协同治理提供更加微观的技术路径。因此,它与协同治理在理论建构和实践路径上具有很强的契合性。首先,它为更加全面地把握协同治理的价值取向和技术路径提供了视角。协同治理的本质是构建基于公开对话、平等协商、合作共享而形成的行动者网络。关系网络中的相关资源都是行动者,它们彼此成为网络中的链条和网眼,将这些分散的主体联结成互动合作的网络。其次,它揭示了实现协同治理的关键在于不断优化行动者关系网络。许多学者也试图从分析关系网络的生成、维系和发展,探寻协同治理的结构再造与动力机制。例如,迈克尔·穆迪在研究海湾三角洲供水系统决策的过程中,就按照利益偏好类型,将有兴趣参与决策制定的利益相关者划分为农业利益相关者、城市利益相关者和环境利益相关者,并根据其不同的利益诉求确定他们在协同治理中的相互关系。再次,行动者网络理论作为一种分析工具,为构建协同治理模式提供了方法论指导。实现协同治理就是在复杂的变量条件中寻求生成秩序。行动者网络理论的方法论规则是从异质的行动者中选择一个核心行动者,并通过追随核心行动者的方式,展示以此行动者为中心的网络建构过程。在乡村环境治理模式提档升级的过程中,科层组织不能仅扮演“建构者”角色,更要做好“协商者”和“组织者”,力争成为各类行动者的“追随者”,这是实现协同治理目标的重要影响因素。

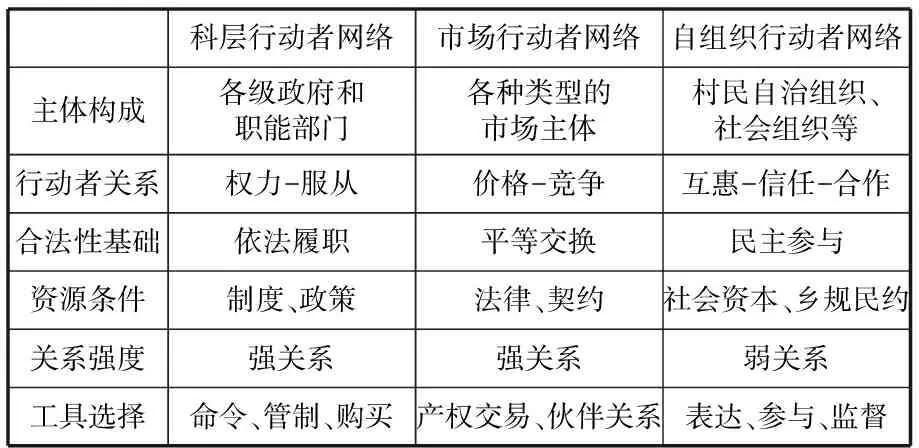

随着我国“五位一体”发展格局的渐次形成,国家权力在环境保护和生态建设领域强势“进场”,乡村环境治理的构成要素发生了深刻变迁,并且处于持续分化和重构的过程中。在此背景下,协同治理就是尊重公民社会成长、个体行动能力增强的事实,通过体制改革、制度建设和机制创新,努力营造多元主体有序参与、平等协商和互动合作的关系网络。这种协同表现为信息、资源、优势的共享,议题和解决方案的协商,方案实施时的分工合作等。基于此,乡村环境治理的广义行动者网络是由地方和基层政府、农村自治组织、村民、消费者、市场经营者、社会志愿组织,以及资本、景观、文化等异质性行动者,及其相互作用所生成和维系的,具有权力关系与动态变化的空间结构。广义行动者网络又可分为三种类型(表1)。第一类是制度化(组织化)的行动者网络。主要是各级政府和部门为主体的行动者,它们拥有权力资源和组织工具,能够利用法律、制度、规范和标准,通过制定和执行政策对其他行动者施加影响。组织化行动者网络的结构及行动方式对其他行动者网络具有直接的影响。第二类是市场行动者网络。此类行动者既是乡村环境治理对象也是重要参与者。作为治理对象,市场行动者的活动必须接受制度规范的约束,以此控制和消解其行为的负外部效应。作为乡村环境治理的参与者,市场行动者可以通过制度化的通道,以政府购买、契约性合作等方式参与环境治理。当前,市场行动者网络与科层行动者网络之间的关系尚未理顺,此类主体在乡村环境治理中的作用还未充分显现。第三类是农村自组织行动者网络。它的主要构成是基层自治组织、村民个体及家庭,以及农村社会空间中成长起来的社会志愿组织。自治组织的行动者虽然拥有一定的制度资源,但是,参与和影响环境治理的能力有限,更多情况下是作为治理的对象而存在。社会志愿组织的参与意识和能力不断增强,但是,当前由于制度化通道狭窄、参与机制不健全,社会志愿组织的参与质量和影响能力仍然很微弱。

表1 乡村环境治理中的三种主要行动者网络

当前,三种行动者网络的内部关系结构及稳定性、参与的水平、功能的发挥程度都存在明显差异。更重要的是“跨网络”融合与协作关系的弱化和虚化,制约了环境治理效能。基于此,构建乡村环境协同治理模式,就是在优化不同类型行动者网络的基础上,以提升“跨网络”的协同水平为基本目标,形成合作关系更加顺畅、结构功能更加相融、运行机制更加完备的行动者网络。安·玛丽·汤姆森和詹姆斯·佩里从五个维度将协同过程分解为“作为治理维度的协同治理过程”“作为行政维度的协同行政过程”“作为自治维度的协调个人与集体利益过程”“作为关系维度的打造互利关系过程”,以及“作为信任和互惠信度的构建社会资本规范过程”。这五个维度为剖析协同治理的运行过程及构成要素提供了视角。从治理的维度来看,协同治理必须秉持治理的核心理念,坚持公平、公正、公开的价值取向,充分体现开放性、参与性和互动性。从行政的维度来看,协同治理首先强调发挥组织化行动者的作用,将科层治理、市场治理和社会自组织治理结合起来。从自治的维度来看,协同治理坚持“去政府中心”的意识形态取向,强调在科学协调个人与集体利益关系的基础上,发挥社会自组织网络的作用。从关系的维度来看,协同治理将跨域行动者关系网络的构建、维护和优化作为达成治理目标的基础。从构建社会资本规范的维度来看,协同治理注重非正式制度和规则的作用。总之,实现协同治理并不是对传统治理体系的颠覆,而是对不同类型行动者网络内部要素进行优化的基础上,大力推动“跨网络”协同与合作,将多元主体吸纳和整合进一个更大的关系网络,更好地应对复杂的社会问题和提高政府治理成效。

优化行动者网络和提升乡村环境治理能力的对策

在新时代中国特色社会主义理论架构和战略布局中,实施乡村振兴战略是经济社会全面发展的重要内容。当前,提升乡村环境治理能力要“科学判断时代特点和历史方位,把握最新实践进程中出现的新特征”,以构建协同治理模式为方向,努力优化行动者关系结构,构建多元主体协同合作的共生网络。基于此,应该采取以下策略和措施。

一是要努力优化科层行动者网络,不断提升政府内部协同能力。作为一种因应复杂治理需要的新型实践模式,协同治理是对“作为管理的治理”和“无政府的治理”两种观念的整合。前者要求政府有效履行管理职能,通过创新治理工具和提升执行效率,将环境保护的法律、制度和政策落实到位。当前,乡村环境治理的主体仍然是科层行动者网络,“以管代治”和“运动式”治理的色彩浓重。因此,乡村环境协同治理要立足优化科层行动者网络。科层组织本身也是一个异质性的行动者网络。改革开放以来,地方政府对当地经济发展的高度卷入,造成市场主体通过影响政策议程将环境成本向外转移。因此,优化科层行动者网络首先要正确处理政府与市场的关系,突破“政商一体化”的关系格局,让地方和基层政府以更加独立和超脱地推进环境治理。其次,要理顺和优化科层行动者内部的关系。在乡村环境治理中,各级政府和部门有着不同的目标函数和约束条件。为此,要通过体制改革、制度建设和机制创新,疏浚“主干道”、打通“关节点”和改善“微循环”,科学地设置中央政府、地方各级政府和基层政府之间职责权限,构建“上下贯通、左右联动”的乡村环境治理体系。十九大报告提出,赋予省级及以下政府更多的自主权。乡村环境治理体制改革下一步要注重资源的下沉,实现从“整治”向“治理”的转型,细化和明确省、市、县(区)的职责权限,充实基层政府的环境治理力量,推进环境执法和监管力量前移。再次,要发挥科层组织的核心行动者角色,建立坚实稳固的行动者联盟。行动者联盟的维系是建立在资源交换基础上,“如果行动者在网络运作过程中不能获得必要的利益,原先的网络可能会重构甚至瓦解”。显然,这种关系网络的建立与维系不能再依靠行政指令,要科学分析和把握不同行动者利益诉求,健全和创新利益分配和实现机制。为此,各级地方政府要发挥政策和机制创新的引领与促进功能,为市场和社会行动者进行科学地“赋权”,以“制度协同”引领“技术协同”,系统有效地保障体制外行动者的参与权,通过大力发展行政协商、政策参与、社会监督,为市场和社会行动者进行有效地“赋能”,努力培育环境治理的社会支持网络,为实现政府环境治理能力现代化提供有力支撑。

二是要促进公私伙伴关系健康发展,改善市场行动者的参与效能。行动者关系网络并非是单个行动者的简单叠加。构建乡村环境协同治理的行动者联盟不能仅依靠科层治理机制,还要发挥市场机制与自组织机制的作用。市场行动者既是生态建设的利益相关者,也是环境治理不可或缺的主体。改革开放以来,乡镇企业的发展改变了农村的经济结构和发展模式。但是,市场行动者运用资本渗透和利益诱导的方式,与地方和基层权力系统形成了权威-依附关系,并通过对科层行动者的“俘获”将其生产的环境成本向外转移。因此,优化市场行动者网络首先要正确处理政府与市场关系,推动产业结构升级和淘汰落后产能,加强环境保护的制度和立法建设,充分发挥科层组织的监管与引导功能,让市场行动者的“权利”和“责任”真正归位,努力消解市场活动产生的负外部性。同时,还要进一步加强制度激励和政策引导,让市场行动者积极参与乡村基础设置建设、生产和生活垃圾收集和处理,以及农村清洁能源的开发和推广等,因地制宜地探索环境保护和治理“PPP模式”,搭建和完善公共资源交易平台,充分发挥政府购买的调节功能,引进有实力的企业进入农村公共环境服务,发挥市场在环境治理中的资源配置优势。总之,要突破传统的权威-依附型政商关系,大力发展基于市场交换规则的公私伙伴关系,使科层行动者与市场行动者整合进一个更大的合作平台和关系网络,充分发挥政府与市场两方面的优势,让乡村环境治理进入常态化和规范化的发展轨道。

三是要积极促进社会力量互动相融,大力培育自组织行动者网络。优化行动者关系网络和提升乡村环境治理能力,必须要实现“行政融合”与“社会融合”的同频共振。劳伦斯等学者认为,协同是一种既不依靠市场,也不依靠官僚机制控制的跨组织的关系。在这种关系中,各种组织和主体在一个持续的过程中不断进行沟通。进入21世纪以来,社会公众的环境意识不断增强,社会组织发展及其对环境保护和生态建设的关注也在提升,乡村环境协同治理的条件也逐渐成熟。在乡村环境协同治理的关系网络中,社会组织和村民自治力量的介入,可以有效“中和”科层行动者“谋利”倾向和市场行动者“逐向”趋向。十九届三中全会通过的《决定》指出,要加快实施政社分开,激发社会组织活力,克服社会组织行政化倾向。这对释放乡村社会组织活力和优化自组织行动者网络具有重要意义。从实践来看,乡村的自组织网络主要有两种。一是以村民自治为基础形成的集体组织。根据埃莉诺·奥斯特洛姆的观点,在一定条件下,自治治理制度具有节约交易成本和富有效率的特性。因此,“村民个人之间能够通过个人之间的沟通联系网络,在公共事务治理中相互帮助和相互依赖,进而逐渐摆脱在公共事务治理中的外部性制度和利益的控制,实现自主地治理公共资源”。当前,要充实和完善村民自治组织,健全和创新激励和保障机制,有效解决内源动力不足的问题,引导村民与时俱进地发展乡规民约,充分发挥新乡贤和本土精英的示范与引领作用,在互动协商的基础上形成不同行动者均能接受的行动规则。二是在基层社会空间中成长和发展起来的社会组织。正如卡蓝默所强调的,治理的核心在于“公民不尽相同的喜好通过治理所涉及的内容和手段体现到政治选择和政治实施当中,社会内部的各种利益在此转化为统一的行动,获得社会成员的同意和认同”。当前,要注重培育和保护农村内生型的社会组织。为此,要不断扩展社会志愿力量参与环境治理的通道,创造条件让它们在利益表达、政策制定、执法监督,以及促进乡村环境资源的开发和保护等方面发挥积极作用。特别是要发挥自组织行动者在环境议程设置、政策执行监督等方面的功能。

四是要完善多元主体对话和协商机制,为乡村环境治理提供稳定动力。柯武刚和史漫飞指出,自然生态系统并不受一个管理者管理……也不是由计划者设计出来的。它的协调在相当程度上要依赖于各种有机体自发的行动和不行动……自组织行为依赖各种因素,这些因素遵循着一定的规则或规律性,这些规则和规律性自成一个系统。实现协同治理必须为多元主体互动合作提供动力机制。行动者网络理论提出了“转译”的概念,用以对行动者网络的运行过程进行微观剖析。据此,网络中行动者都有各自的利益和行动能力,他们通过交往、流动,并借助一系列博弈与磋商技术,在协调各种差异化利益诉求的基础上,对关系网络建立的目标达成共识。卡龙认为,“转译”过程主要包括问题呈现、征召、利益赋予、动员与异议五个基本环节。在乡村环境协同治理中,科层组织、市场行动者、自治组织、村民和社会组织等,可以借助正式与非正式的平台,表达利益诉求和设置政策议程,让乡村环境治理中村民反映强烈的议题及时列入决策清单,这也就是问题呈现的过程。例如,近年来,各地相继推出的电视问政、网络问政等制度平台,为村民表达环境诉求提供了通道,也推动了一些环境矛盾和冲突的解决。为了在一个异质行动者网络中形成协同治理行动,科层行动者会利用各种制度和政策资源,对来自市场和社会的行动者进行征召,使之跟随政府核心行动者参与环境治理过程。征召和利益赋予两个环节是密不可分的。“在潜在的行动者之间建立起一种利益机制,这是核心行动者用来促使和稳定其他行动者依约扮演各自角色的手段”。显然,科层行动者要有效征召就必须进行科学的利益赋予。同时,只有顺利完成利益赋予这个阶段,才能为有效动员不同行动者达成目标创造条件。然而,动员并不是构建一个成功网络和实现协同的终点。在动员及后续的集体行动过程中,行动者网络中可能始终存在着质疑或异议。这种异质性的力量如果不能被现有行动者网络联盟消解,就会形成分歧、摩擦甚至是对抗,从而诱致和形成一种新型的行动者网络。例如,各地频发的农村环境抗争事件,就是自组织行动者对环境治理模式和效能的质疑。他们的抗争和维权也必然会对乡村环境治理模式产生直接影响。总之,转译使得各类行动者紧密地结合在一起,其结果就是“特殊问题”现在被稳固地与更大的问题联系到了一起。通过持续不断的问题转译将乡村环境治理与国家战略、行政压力、市场诱导和社会参与等力量联系在一起,形成了动态化、包容性的强大网络联盟。为了让这种“转译”过程更加顺畅高效,就必须营造开放、透明和平等的话语环境,不断完善和创新不同行动者对话和协商的机制,从而为多元主体的合作共治创造条件。

①John Holmes, “Impulses towards a multifunctional transition in rural Australia: Gaps in the research agenda”,JournalofRuralStudies, 2006,22(2):142-160.

②刘鹏:《风险社会与行政国家再造:一个行政学的阐释框架》,《学海》2017年第3期。

③Paul Mattessich, Barbara Monsey,Collaboration:whatmakesitwork:areviewofresearchliteratureonfactorsinfluencingsuccessfulcollaboration, St. Paul MN: Amherst H. Wilder Foundation, 1992,p.11.

④Arthur T. Himmelman,CollaborationforaChange:Definitions,Decision-makingModels,Roles,andCollaborationProcessGuide, Minneapolis: Himmelman Consulting, 2002, p.3.

⑤Beverly A. Cigler, “Preconditions for the Emergence of Multicommunity Collaborative Organizations”,PolicyStudiesReview, 1999, 16(1):86-102.

⑥The Commission on Global Governance,Ourglobalneighborhood, Oxford and York: Oxford University Press, 1995,p.25.

⑦谢周佩:《两种文化与“行动者网络理论”》,《浙江社会科学》2001年第2期。

⑧John Law, “On the Methods of Long Distance Control: Vessels, Navigation and the Portuguese Route to India. Power, Actor and Belief: a new Sociology of Knowledge?”SociologicalReviewMonograph, 1986,(32):234-263.

⑨John Law, “Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity”,SystemsPractice,1992,5(4):379-393.

⑩John Law,OrganizingModernity, Oxford: Blackwell, 1994,p.15.

——G省共建共治共享中的组织形式创新