嵌入乡村治理结构的“土地政治”*

——以近代中国乡村社会为表述对象

大量研究表明,以土地为中心的政治运作在乡村治理结构中居于重要地位。但是,这一关联显然是一个历史范畴,在不同的历史时期有着不同的内涵和指向,因此关于土地嵌入乡村治理结构的内在逻辑一直未能得到很充分的梳理。本文拟选取近代中国这一历史断面,对这一时期土地与乡村治理的关系进行分析,一方面确证土地与乡村治理结构之间的深度勾连,另一方面进一步明晰土地嵌入乡村治理结构的运作逻辑。最终,希望能够对嵌入乡村治理结构的“土地政治”形成一套贯通性认识。

之所以选取近代中国这一历史断面展开分析,有两个方面的考虑:第一,从源流上讲,今天的土地制度、社会治理体系都是以近代中国的制度安排为基点发展演变而来的,明晰历史能够更好地映照现实;第二,从特征上讲,近代中国正处于传统与现代的交汇点上,无论是乡村治理结构还是土地政治样态都呈现出“过渡性特征”,这对于现代转型尚未完成、后现代已经来袭的当代中国有着很强的参照性意义。

文献回顾与分析进路

民国时期,国内第一代社会科学学者就对土地与乡村治理的关系展开了研究。明清时期的乡村社会治理很大程度上依靠绅权,而关于绅权的来源,费孝通先生这样说:“绅士的维持是靠经济上有地,政治上做官。作为有土地的阶级,他有空闲时间学习古典文献,这是官场的职业需要。”①Sidey D.Gamble在对民国前期华北乡村的考察中发现,财产是充当乡村领导人的资格条件,有时候限定数量,有时候不限定数量直接由首富出任;而担任这一职位一定需要有空闲时间,穷人土地太少很难符合这一条件,故而不会被任用。②

黄宗智在后来的华北乡村研究中引述了这段资料,用以佐证他“财产和领导权,经济地位和政治地位相互交迭”③的观点。此后,他在对长江三角洲地区的研究中还发现,佃农和自耕农的比例与乡村的治理形态有着显著关联。④黄宗智在以上两个地区的研究分别从“权威生成”和“治理结构”两个方面验证了土地与乡村治理的内在关联。张佩国以“土地资源与权力网络”为题,试图通过土地资源配置来分析国家与村庄社区之间的互动,该文广泛涉及了土地资源配置与阶层、宗族、税赋之间的关系。⑤这一定程度上印证了谢林的观点,在他看来,“乡民的政治经济将社会关系和统治的网络连结于土地——乡民的福利和家庭地位的决定因素。乡民的土地代表人际关系的地图,而非西方观点中不带私情的地块。这个社会关系的网络是以社会控制的阶层制度加以组织。”⑥但或许是由于在广度上的过分发挥导致对主题的收敛不足,我们很难在文章各个部分之间找到一个有机的逻辑关联,这不能不说是一大遗憾。

邓大才对上述研究进行了综述,将之归为土地与乡村政治之间的“相关论”,自然还有一部分对“无关论”也做了归纳。⑦不过准确地讲,他文章的副标题“农村土地与政治的相关性研究”可能比正标题“土地政治:两种观点和两个视角”更能扣住文章的主旨,因为无论是“无关”还是“相关”都只是表达了微观意义上土地与农村政治的关系,显然这绝非“土地政治”的全部。

从目前研究看来对于土地与乡村政治之关系凭主观或者局部经验做论断者居多,而真正深入分析二者关联的为少。特别是关于土地与村庄权力结构之间微观关系的考察长期阙如,仅有的一些分析只散见于乡村治理研究的部分支脉当中,可以说,土地尚未成为一个理解乡村政治社会结构的独立向度。

对嵌入乡村治理结构中“土地政治”的研究,多数是从分析乡村社会中的土地权力关系着手的。土地权力是一个十分复杂的概念范畴。首先,这一概念本身就可以从两个方面来理解。一方面,这是一种以土地作为权力资源的权力,也就是说对土地的掌控构成了这一权力的基础性来源;另一方面,这又是一种以土地作为权力客体的权力,也就是说这一权力的核心目的在于实现对土地的有效支配。其次,土地权力具有多重属性。一般意义上讲,土地权力是一种经济权力或者说财产权力,这种财产权力通过国家、乡绅、农民之间的主体关系得以呈现。但深入地看,在乡村社会中,土地不仅仅是一种经济资源,同时亦是一种社会资源、文化资源。土地资源属性的复杂性带来了土地权力属性的复杂性。因此,为了分析的简便,我们借助布尔迪厄场域-资本的理论思路和概念工具来对土地权力进行解构。

在场域理论中,资本指的是资源的权力形式,而场域是“某种类型资本的特定分布结构”⑧。“资源作为‘社会权力关系’发挥作用的时候,也就是说,当它们作为有价值的资源变成争夺对象的时候,布尔迪厄就把它们理论化为资本。”⑨通过场域资本理论的涵摄,我们得以从资本意义上来理解土地,土地权力转换为特定的资本类型,而乡村治理结构则可以被抽象为多重土地资本的叠加所构成的场域。

布尔迪厄把资本细分为经济资本、社会资本和文化资本等类型,而各种资本形式又都有可能通过符号化而具有象征意味。近代中国的乡村社会中,土地既是一种经济资本,又是一种社会资本,同时还是一种象征资本。具体到乡村治理结构中,作为经济资本的土地决定了进入到乡村领导阶层的初始条件,作为社会资本的土地支撑着宗族、宗教等民间组织的运转,当土地通过象征意义的铺陈与乡村的权力再生产联系起来时,体现的则是其象征资本的特性。

本文中,我们将分别从经济资本、社会资本和象征资本三个维度对乡村治理中的土地权力关系进行分析,从而将嵌入乡村治理结构的“土地政治”更加清晰地呈现出来。

作为经济资本的土地——土地与乡村精英的生成

布尔迪厄认为,场域中的地位是由不平等的资本分配决定的,资本的类型与数量是统治关系得以形成的基础。⑩土地首先是一种经济资源,这一资源进入到乡村权力关系中去之后则转换为经济资本,作为经济资本的土地直接支撑了乡村场域中精英地位的型构。布尔迪厄所说不平等的资本分配包含了两个方面:一是数量,二是类型。这两个因素从不同方面影响了乡村精英的生成。

(一)土地数量是乡村精英地位的基础

乡村精英地位的取得首先是与土地占有直接联系在一起的。人们在谈及士绅时通常更加强调其特定的政治和教育身份,但在现实中取得功名并不一定能够成为士绅精英,那些并不富裕的功名之士不太可能具有真正意义上的社区影响力。何炳棣把土地视作与功名和教育并列的因素,因为大多能够参加科举的应试者来自无衣食之忧的殷实人家,土地则是相对最为稳定的形式。胡庆钧在《论绅权》一文当中说:“绅士的经济基础只有从他与地主的结合才能了解的,大多数绅士便是地主。土地,世袭财产与权力已经长时期的交织在控制严密的结构中间,土地所有权带来了对于生活在土地上的农民的控制……”。关于近代乡村社会的实证资料可以支撑以上观点。据于建嵘考察的湖南的一些情形来看,士绅一般具有较平均水平多的财产,包括土地和财物,许多就是当地的地主。由于有了土地,他们才可能摆脱日常的劳动,有精力关注社区的公共事务。“同治年间,衡山县17个字的团总,占有土地500亩以上的3人,占有土地200-500亩者2人,占有土地100亩以上的9人。”

到了清末,多数士绅精英已经不在村内居住,此时活跃在乡村治理场域中主要是一些平民精英——中农、富农以及经营式农场主。清末的华北地区村庄中的总揽大小事务的权要人物一般被称作“首事”。村首事尽管不拥有士绅那样的身份背景,但是一定数量的土地财产仍旧是跻身精英阶层的一个基础性因素。黄宗智研究发现,在绝大多数村庄中,财产是获得精英身份的一项基本条件。“有时不限定数量,由最富裕的村户的家长充任。有时则规定要有一定数额的土地才可担任长老……穷人绝不会被任命,部分原因是土地太少,但也由于处理村务需要相当多的时间,负责者至少要有一些余暇……”。杜赞奇通过对华北一些村庄的追踪调查得出结论:各首事皆非常富有并且很有声望。

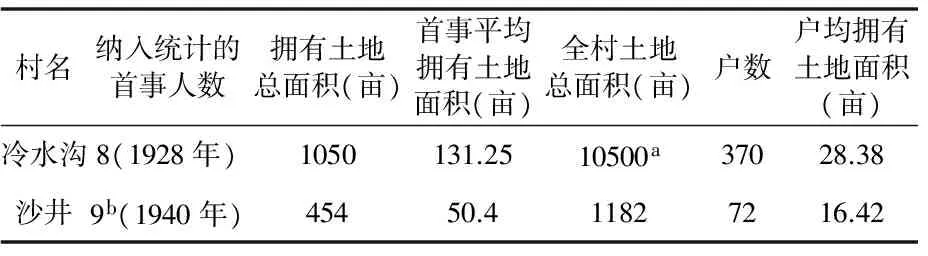

我们根据黄宗智和杜赞奇引用过的《中国农村惯行调查》的数据对民国时期河北省冷水沟与沙井两个村的土地占有情况进行了重新整理。(见表1)

表1 冷水沟与沙井村首事所拥有的土地与全村情况的比较

资料来源:中国农村惯行调查刊行会编:《中国农村惯行调查》;根据[美]黄宗智《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局2000年版;[美]杜赞奇《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》,王福明译,江苏人民出版社2008年版重新整理。

a统计资料是4200亩,这是大亩,1大亩约合2.5亩。

b其中一位例外杜祥只拥有土地12亩,但擅书法,祖父是过去全村首户,因此得望。

数据显示,1928年,冷水沟村8个首事平均拥有土地131亩,远高于户均拥有土地面积28亩;1940沙井的统计也证实,9个首事平均拥有土地50亩,远高于户均拥有土地16亩。杜赞奇判断,“据20世纪30年代及更早时期村公会成员占有土地的零星资料表明,拥有财富是进入乡村领导层的关键——这在早期更是如此。”在他调查的侯家营村,“尽管侯姓人数最多,占有全村土地的绝大部分,但其户均土地面积尚不及刘姓户均土地面积的一半。可能由于刘姓较为富有,故虽然其人户不多,但在村务中却起着较为重要的作用。”以上分析可见,无论是士绅精英和普通的平民精英都要以一定规模的土地占有为基础,二者在占有土地资本的数量上尽管有多少的不同,但并无根本的区别。将二者区分开来的主要不是土地资本的数量差别而是类型差异。

(二)资本类型是乡村精英分化的关键

从土地资本的类型上看,平民精英和士绅精英看似都处于乡村治理的场域当中,但实际上他们生存在两个社会系统里。同样是作为经济资本,土地在经营性农场主等平民精英手里只能依靠勤劳耕作扩大生产,其扩张的动力来自农业生产内部。而士绅精英则能够利用其特权身份将土地与外部政治权力勾连起来,土地在他们手里具有了官僚-经济资本特性。两种类型的土地资本把乡村精英划分为两个阶层。当然,这两个阶层之间并不是不能转换的。“一个士绅或富商家庭,完全可以在几次分家后降到下面的阶层。而一个成功的经营式农场主,同样地可能变成地主,从事商业,并通过科举制度升入仕途。”但实际上,进入仕途已经意味着给普通的作为经济资本的土地附加了官僚特权因素,仅仅依靠土地经营而不通过资本类型的转换,平民精英是很难上升到士绅精英阶层的。

以上分析确证了作为经济资本的土地与乡村精英生成之间的紧密勾连及其内在逻辑:一方面,决定乡村精英生成的首先是土地资本的数量,而文化、教育等因素终究是次生的;另一方面,资本类型的不同则决定了乡村精英群体内部的阶层细分,是否有能力将土地这一经济资本与外部权力结合是区分士绅精英与平民精英的界限。

作为社会资本的土地——土地与乡村组织的运作

在社会学理论中,社会资本通常被理解为一定的熟人和社会关系网络。布尔迪厄则特别强调关系网络的制度化以及共同拥有的社会资源对成员的支持。在乡村治理场域中,土地有效维系了各类组织的运作和公共救济的开展,常常处于乡村政治活动的中心地带,因而具有了社会资本的特性。当然,在乡村组织的运作中,土地兼具经济资本和社会资本两重特性,但是由于这一过程中土地主要与乡村公共事务相联系,因此其社会资本特性体现得更加明显。

(一)土地维系着乡村宗族组织的存续与运作

近代乡村社会中,宗族组织与土地的公有观念紧密联系在一起,最为典型的便是族田的存在。族田是维系宗族组织的重要手段。

第一,宗族作为祠田、墓田等公田名义上的所有者,通过土地的公有观念强化了宗族的内聚性和稳定性。在弗里德曼研究的广东凤凰村,“族田由各房支轮值,房支负责供应节庆和仪式的开支。房支的成员轮值公共土地,当前的轮值者提供祭祀祖先的费用。”华北的宗族较之华南为弱,但是在华北的村落中耕种族田或者祖坟地的人家也要承担祭祖的费用。

第二,土地作为一种公共积累的方式,一部分收益作宗族祭祀活动或者族内济弱救贫之用,成为宗族的物质基础和伦理纽带。有些时候,为了发挥同侪相济的作用,宗族组织会将族田以低于市场价格出租给同族中较贫者,承租者只要象征性地交点地租或者承担祭祖的香火钱。这些土地可以用来帮助宗族中有才华却很贫穷的成员,使他们有机会接受传统教育从而跻身官场,最终能够增加该宗族的资源。

第三,宗族领袖通过对族田的集中控制壮大宗族势力。族田为一族人所共有,按道理说每个族人对族田拥有不可分割的权利。但在实际中,这些权利由宗族组织的少数头面人物所掌握,并非每一个族人都能平等地行使。宗族的头面人物通过族田的支配不断扩大宗族的势力,当然同时也满足其自身的利益需要,而他们影响力的增长往往也意味着宗族实力的扩大。“宗族的实力,往往与其领导人的财富和地位成比例;最发达的宗族组织,由有势力和富裕的士绅领袖所主持。这些绅士可以向宗族组织捐赠大量的土地,也可能为之开办学校,建义仓等,从而巩固族权。”“宗族组织及族长通过对其用途和收益的控制,使族权的影响力变得具体而持久。”

(二)土地支撑了乡村宗教、自卫等民间组织的发展

在传统乡村当中散布着为数众多的民间宗教、自卫组织,这些组织可能没有正式的组织架构,但是其组织网络和等级结构却对乡村治理结构产生了很大影响。土地在这些组织的运作中发挥了结构性作用,以不同形式支撑了各类组织的发展。

形色各异的宗教组织往往并没有明确的教义和信仰,但通常会共享一定的土地利益。“它们或者拥有地产,或者形成钱会,使这类组织成为村中具有共同利益的小集团”。“这些小组织的会员限于向该会活动捐纳银钱或土地的人,捐纳最多的人成为该组织的首领,称为香首或会首。从石碑上捐款数目下注有‘租’字可以看出,这些组织往往拥有土地,用来出租。”

村庄的土地形态会影响自卫组织的合作形式。裴宜理在对淮北地区红枪会这一区域自卫组织的考察中发现:在一个地主和他的佃农组成的村庄中,地主自然为首领,要求佃户联合防卫作为他们租佃契约的一部分,形成一种典型的保护与被保护关系;在有一家或多家富户的村子里,由于他们更需要保护,因此由富户出资雇佣职业红枪会提供保护;为数最多的是自耕农居多的村中,农民自行组织,自我武装,平时耕种,遇有匪盗进行自卫。

(三)土地成为乡村政治行动的客体和对象

土地除了与民间组织的形成和维系有着一定的关系之外,其本身也会成为村庄政治行动的理由。典型的例证就是“看青会”和“青圈”。

所谓“看青会”,是各个村联合建立的土地和农作物的看护组织。因为晚晴时期政府摊派的赋税不断增加,村庄必须确保一定面积的土地专门用于交税。一个看青会所负责的范围称为“青圈”,它既是各村看护青苗的责任范围通常又是收取摊款的权利范围,其实比之责任,权利更为重要,名为“看青”,实为括地。

清末以来出现的摊款是田赋及其附加之外的费用,究竟是属地还是属人有很大的争议。在某些情况下对田赋的征收也改变了对所有者征税的传统,因此“青圈”便卷入了地方的权力对抗当中去。马若孟的调查显示,吴店村和沙井村,由于土地细碎化发展到一个严重程度,农民几乎没有土地,于是“看青会”向所有经营土地的农民征税,而不管他是租种还是自有土地。而寺北柴和冷水沟两村,经济条件较好,故而只向土地所有者征税。

还有一个问题是,“青圈”中有不少地属于居住在村外的士绅地主,而“看青会”无法控制这些身居村外的地主,故而很难进一步加强对“青圈”内土地的控制权。吴店村一个吴姓的城居地主,用地租交纳田赋,但是其他赋税如摊款之类由他的佃农交纳。“到底谁来付款,取决于村中佃农和地主的力量对比。在一些村庄,地主拒绝将土地租给那些主张由地主交纳摊款的佃农;而在另一些地方,地主干脆通过增加地租而仍将摊款转嫁到佃农身上。随着摊款增加,原来不承担摊款的佃农也被迫交纳部分款额。有时那些‘富人’也同样遭到摊款比例的压榨。”

“看青会”是村庄为了解决摊款征收而建立的组织,但是由于土地和地主的分离使得问题变得复杂。如果说根据村民土地占有形态做出的一些变通(比如吴店和沙井的情况)只是村内居民的集体选择的话,那么城居地主通过择佃权而将摊款转嫁到佃农身上便已经不是村庄内部的政治问题了。也就是说,通过土地这一中介,村庄外部的权力关系会介入到村庄内部政治结构当中去。

通过以上分析可见,在宗族和宗教组织当中,土地主要是充当了民间组织组建和维系的社会资本,在红枪会等自卫组织当中,已经可以看到土地与乡村政治更深一层的勾连,这就是地权形态与组织形态呈现了一定的规律性关联。在清末“看青会”和“青圈”的组织当中,土地与政治的关系呈现出了更为复杂的样态,不但由于地权形态的不同形成了不同的税收“规则”,而且由于城居地主的支配性权力渗透进摊款的分配当中,使得“青圈”的规则不再由村庄掌握,村庄内外的权力关系在这里发生了碰撞。

作为象征资本的土地——土地与乡村权力再生产

上面谈到的宗族和宗教组织与土地也并非只有表面化的经济社会关联,他们往往会通过土地实现权力的再生产,这种行动是通过土地的象征意象发生的。布尔迪厄十分明确地指出土地是一种象征资本,他分析道古代人眼里土地不是自然的原料,而是受人敬畏的对象,农民的耕作不是“劳动”而是“辛苦”,这使得土地的象征价值经常会超越其经济价值。象征资本一旦被懂得和认可便与经济资本或者文化资本没有什么不同,基于这样一个事实,这一认知过程经常陷入强加的感知范畴,即权力的象征性关系趋向于再生产并强化那些构成社会空间结构的权力关系。也就是说,一旦象征资本被认知和强化之后就具有了超越其本身的价值,因此各种权力都会寻求通过象征资本的扩张不断实现自身的再生产。

(一)“公田限制”与宗族权力的再生产

某些地方的宗族划定了土地交易的习俗边界,这是宗族维护自身稳固性的最重要的方式之一。弗里德曼的调查发现,“在那些宗族成为大的地方宗族的地区,土地要么只能在宗族范围内转让,要么在宗族成员选择之后才能转让给族外人。”在华北尽管宗族发育并不强,但是族人的优先购买权也是随处可见。杜赞奇指出,“在土地买卖中,宗族的权威表现得最为明显。在所有调查过的村庄中,按惯例,若有人出卖土地,同族之人有优先购买权,尽管有时此权被忽视。但在寺北柴,同族先买权得到严格的执行,如果有人在未通知同族之人或以相同的价格(指同族出价)将土地售与族外之人,该宗族有权宣布此项买卖无效。”位于华北的后夏寨村是满铁调查中宗族关系较为紧密的一个村,族人有权优先买卖土地的惯例也得到了很好的遵守。

黄宗智分析,“此惯例的目的是维护同族的地产,避免分家之外的进一步分裂。只要这种习俗得以维持下去,族人的耕地及家宅,就有继续群集的倾向。这个惯例还起到一个非常实际的作用:当一个族员因贫困而被迫卖地时,他临近的亲属,有权优先买入与其靠近或接壤的土地。”关于这一问题,大部分的看法都与黄一致,即认为土地优先甚至是必须卖给同族,是促进村庄结构稳固和秩序整合的重要措施。张静指出,土地财产处置上的这种“集体”约束,对于地方利益的结构关系起着平衡作用,它确保了地方体内的财产安全、生活安定和政治稳定,也是地方权威得以存在的经济基础。地方权威可以通过控制资源收益的分享,保证了地方共同利益的存在。反过来,共同利益的建立和保持,又可以作为政治整合资源为社会精英提供社会地位和管制权力。

当然,这只是问题的经济方面,宗族不断强化土地公有观念事实上还是一个宗族权力再生产的过程。族人所拥有的土地从产权关系上讲与宗族无关,而宗族所具有的是一种象征地权。对它的控制权通常掌握在乡村精英和宗族首领的手中,象征地权的交易有可能变成一个根据权力、意义和社会关系来运行的过程。围绕宗族象征地权发生的权力再生产的基本逻辑是:通过土地交易的种种限制不断强化土地的共同属性和宗族边界,这样才能强化人们的宗族观念,进而在交易过程中充分体现出宗族的权力存在。这一过程的不断循环强化的便不仅仅是地权的归属,更让族权走上神坛。

(二)“地权保护”与精英权威的再生产

士绅和首事都是一种“公共身份”,“公共身份”说明了地方权威和地方的公共利益相关,这要求权威具有将扩充财产等私事和地方社会的发展、安全及秩序等公益事业一致化的能力。只有将二者联系起来,地方权威的声望和地位才算真正确立,而仅仅经营私产并不能得到公共地位。乡村精英为了建构和维护自己的公共地位必须参与到村庄公共事务中去,除了实务之外他们还必须依赖各种象征资本实现权力再生产。

通常,地方权威会利用自己的权威保护乡村地权不受外来者侵犯,而这一行动又将强化他的权威。胡庆钧记述过这样一则故事:光绪十二年云南进行土地丈量,丈量员工作仔细,一村一土都要计较,村民将这件事告知了刚退隐还乡的一位士绅。他对丈量员说:“你们要好好地丈量,要不然的话,我要砸了你们的猪脚。”丈量员当然明白他这几句话的意思,结果这个村田赋没有征到实额,到民国时期再行清丈以后,需要交纳的田赋是原来的两倍。

此外,他们还通过与村民共同保守村庄的实际耕地数这一秘密来实现自身权力再生产。清末华北乡村的“保护型经纪体制无法解决偷税漏税这一根本问题,这不仅是因为乡绅参与其中,而且因为实际土地占有情况是乡村社会共守的一个秘密”。村里的首事是能够知悉村里实际耕地情况的人,但是他可能比其他村民更费尽心机地保守这一秘密。实际上村首事的做法是很容易理解的,从经济利益的角度,他们可能利用权力关系隐藏了比普通村民更多的土地,一旦暴露对他们不利;而从权力再生产的角度来看,村里耕地实际数目已经成为一种象征资本,是整个村庄共同保守的秘密,帮助村里守住这些秘密实际透过这一象征资本实现了自身权力的再生产。

可见,在乡村治理结构中,土地是一种象征资本,具有象征意象,能够成为乡村权力再生产的行动载体,而且很多时候作为一种象征资本的土地在乡村治理结构中的地位甚至超越最初作为经济资本的地位。

结 语

从场域-资本的角度来看,在近代中国的乡村治理中,土地既是一种经济资本、又是一种社会资本、同时还是一种象征资本。在乡村治理场域当中,作为一种经济资本的土地决定了进入到乡村精英阶层的经济基础,作为一种社会资本的土地有效维系了各类组织的运作和公共救济的开展,而当土地通过其象征意义的铺陈与乡村的权力再生产联系起来时,体现的则是其象征资本特性。可见,土地对传统乡村的微观政治的介入依循各种类型资本特定分布结构的不同呈现出多元多态的格局,不同类型的土地权力资本构成了一个复杂的星丛网络。

进一步说,以上研究呈现和确证了一种嵌入乡村治理结构的“土地政治”。近代中国乡村社会中,围绕着土地的占有和对土地的支配形成了土地权力,当其介入到乡村治理关系中去的时候就形成了土地权力与政治治理的内在勾连。土地关系建构了乡村阶层的划分和各阶层的行动立场,土地成为村庄主要政治活动得以开展的经济和社会基础,村庄各种权力主体还会借助土地实现权力的再生产。这里的“土地政治”可以概括为以土地为中心的政治活动成为嵌入到乡村治理结构中的一个基础性要件。

①费孝通:《中国绅士》,中国社会科学出版社,2006年,第121页。

②Sidey D. Gamble,NorthChinaVillages:SocialPoliticalandEconomicActivitiesBefore1933,Berkeley: University of California Press, 1963.

④[美]黄宗智《长江三角洲小农家庭与乡村发展》,中华书局,2000年,第156-159.

⑤张佩国:《土地资源与权力网络——民国时期的华北村庄》,《齐鲁学刊》1998年第2期。

⑥谢林:《乡民经济的本质与逻辑》,载[美]沃尔夫编《张恭启译,乡民社会》,(台北)巨流图书公司,1983年,第179页。

⑦参见邓大才《土地政治:两种观点和两个视角——农村土地与政治的相关性研究》,《社会科学》2012年第6期。

⑧Pierre Bourdieu,Questionsdesociologie,Paris: Editions de Minuit, 1980,pp.138-142.

⑨⑩[美]戴维·斯沃茨:《文化与权力:布尔迪厄的社会学》,陶东风译,上海译文出版社,2012年,第86、143页。