知识产权制度变迁对科技人才创新的影响研究

朱火弟,吴华明

(重庆理工大学 a.管理学院; b.经济金融学院, 重庆 400054)

一、引言

自中国经济步入新常态以来,仅仅依赖“物质资源式”的高速发展早已难以为继,而依靠“科技创新式”的可持续发展才是经济转型升级的关键所在。因此,2012年底召开的十八大中就强调了“要通过创新驱动发展战略来加快完善社会主义市场经济体制和转变经济发展方式”,以及“为实现创新驱动发展战略,发挥人才在创新驱动中的核心作用”。可见,科技人才创新对现阶段经济发展具有重要作用,而在影响科技人才创新的制度因素中能有效营造激励创新环境的莫过于知识产权制度。可以说,知识产权制度是确保科技人才创新成果权利化、资本化、商品化和市场化的基本前提[1]。我国知识产权制度经过30余年的发展取得了一定成就,但同时仍有待完善。国内学者针对知识产权保护力度的研究观点主要表现为两点:一是认为我国现阶段知识产权强度受发达国家施压的影响可能超过自身经济相应的承载强度[2];二是认为我国知识产权强度仍未达到促进技术创新与经济发展所需的标准,还应提升知识产权保护水平[3]。国外学者立足于国外实践经验提出了知识产权对技术创新影响的促进论[4]、抑制论[5]和非线性论[6]。无论国内还是国外鲜有涉及知识产权制度变迁对科技人才创新的影响研究,又因为中国作为一个建立知识产权制度较晚的发展中国家,很有必要结合国内知识产权制度的具体背景和经验数据,充分研究知识产权制度变迁对科技人才创新的影响。

二、我国知识产权制度的演变

自建国以来,我国知识产权制度经历了“从无到有,从被动接受到主动完善”的曲折历程。根据具体的知识产权制度发展背景和相关学者的研究[7-8],我国知识产权制度大致可分为以下几个时期:

1.1949—1978年

基于实际问题的需要,我国政府颁布了一些具有知识产权保护性质的规章条例,如:1950年政务院实施的《商标注册暂行条例》和《保障发明权和专利权暂行条例》,1963年制定的《商标管理条例》和《发明奖励条例》等[8]。知识产权制度,这一植根于西方市场经济发展产物的概念对于当时刚解放的国人来说还过于陌生。直到1973年,新华社在报道中国以“观察员”身份出席WIPO年会时才首次出现“知识产权”的说法。

2.1978—1991年

1979年中美签署的《中美贸易关系协定》中涉及了知识产权的相关内容,引发了政府机构的深度思考,开启了我国知识产权制度建设的进程。《著作权法》从1979年开始起草到1990年通过法案,经过11年的努力才得以实施,充分体现了人们思想意识上对知识产权态度的转变。另外,1983年实施的《商标法》、1984年通过的《专利法》、1985年的《中华人民共和国专利法实施细则》和《专利代理暂行规定》以及1991年的《计算机软件保护条例》等,为我国知识产权制度的形成奠定了基础。与此同时,我国也开始积极参与知识产权国际公约,如1985年的《保护工业产权巴黎公约》、1989年的《集成电路知识产权条约》和《商标国际注册马德里协定》。

3.1992—2000年

1992年党的十四大决定建立中国特色的市场经济体制,同时为了“复关”做准备,我国政府积极加入诸如《保护文学艺术作品的伯尔尼公约》和《世界版权公约》(1992)、《保护录音制品制作者防止未经许可复制器录音制品公约》(1993)、《商标注册用商品和服务分类协定》和《专利合作条约》(1994)、《商标国际注册马德里协定有关议定书》和《国际承认用于专利程序的微生物保存条约》(1995)、《工业品外观设计国际分类协定》(1996)、《专利国际分类协定》(1998)、《保护植物新品种国际公约》(1999)等国际公约。由于我国知识产权制度建设较晚造成了国内立法部分内容与国际公约不太相容的情况,因此不得不进行修改和调整。如:1992年《专利法》第二次修订过程中在专利权客体方面加上了对药品和化学的保护并增加了本国优先权和外国优先权的相关规定;1993年对《商标法》进行了修改并颁布了《中华人民共和国反不正当竞争法》;1995年颁布了《中华人民共和国知识产权海关保护条例》;1997年颁布了《植物新品种保护条例》等。在此期间我国政府在国际监督下,结合自身国情发展的需要,不断地调整、完善知识产权相关立法。

4.2000—2008年

2000年,中国为了与国际贸易接轨,达到TRIPS的要求,对《专利法》进行第二次修改,加大专利保护力度的同时简化审批程序,2001年对《商标法》和《著作权法》进行修改。中国虽然2001年成功加入了WTO,但知识产权制度仍不是很健全。2002年发生的DVD案使得外资企业在长时间内从原本预期的技术性投资逐渐转向金融性投资。这在减少我国科技人才过度依赖技术外溢的同时促进了自主科技创新。此时,一些后来极具竞争力的科技型企业也在此阶段吸收了大量科技人才,加大了对技术专利的积累。

5.2008年至今

2008年,国务院正式印发《国家知识产权战略实施纲要》,开始提出将完善知识产权制度提升到战略高度。同年,我国《专利法》为了适应经济实践的需要进行了第三次修改,可见知识产权制度从半自主调整发展到主动依需求调整。2012年前后中国经济步入新常态,为了适应新常态下经济发展的新需要,中央提出了创新驱动发展战略,强调要加强知识产权保护。同年,我国发明专利申请量更是首次跃居世界首位。2013年,十二届人大会上通过了对《商标法》的修改。2014年,中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议提出:“我国要完善激励创新的产权制度、知识产权保护制度和促进科技成果转化的体制机制。”

通过梳理建国以来有关知识产权制度的政策法规及条例我们能够发现,虽然知识产权制度立法有待完善和程序法较欠缺,也未能从根本上解决我国知识产权保护制度对科技人才创新的问题,但不可否认的是,随着历次知识产权法律法规的大幅修正和颁布,对科技人才创新成果的保护逐渐完善,知识产权这一外部性极强的资源具有了合法地位并进入了规范发展的阶段,对科技人才创新应得的权益形成了更全面和更妥善的维护。这促使我国自知识产权制度建立以来,科技人才的创新成果的数量和质量都得以迅速提高。例如,据相关统计资料显示,1985年我国国内3种专利授权数为111件,2014年增长到了 1 209 402件,30年里增长了10 895.5倍。特别是1992年以后,我国的科技创新呈现出一种跳跃式的发展趋势,主要原因可能是《专利法》进行了第一次修改,使科技人才创新的知识产权得到了保护,激励了科技人才的创新活动。

三、实证研究设计

(一)模型设计

由上文可知,知识产权制度,尤其是专利权的授予对科技人才创新毫无疑问是一种可靠保障。我国知识产权制度的建立较晚,真正开始的标志是1984年在一片争议中通过的《专利法》,可以说,首部《专利法》对科技人才的知识产权保障有着“里程碑”般的意义。它的通过预示着我国知识产权从国家共有转变为私人拥有。它不仅首次赋予科技人才享有自己创新成果的所有权,而且还以法律的形式界定了科技人才享有专利权的原则和范围。尽管在立法上不是特别完善,但标志着中国知识产权制度基础的建立,科技人才通过创新得到的知识产权在法律上得到了保障。因此,本文选择从1984年第一次《专利法》颁布后的时间段作为研究评估知识产权制度对科技人才创新影响的开端。因为知识产权制度中专利权与科技人才的创新收益息息相关,同时在历次《专利法》修改时间段前后也伴随着其他相关配套的知识产权立法,所以本文为了简化模型设定以便于研究,定性变量选择也与《专利法》修改时间紧密相关。本文的基准模型方程如下:

yt=α0+α1ipt+εt

(1)

1992年,在我国确立了中国特色市场经济体制和准备“复关”的形势下,我国积极参与了诸多国际公约,造成了第一次大幅度修改知识产权相关立法。在1992年的《专利法》中扩大了专利权客体的范围,添加了对药品和化学的保护,并增加了国内外优先权的相关规定,将专利发明的保护期限延长到20年,授前异议改为授后撤销。这标志着更为广泛的科技人才创新成果范围得到产权保护,配合国际监督的同时兼顾了本国科技人才创新资源基础薄弱的现实情况。因此,本文选取1992年《专利法》的第一次修改作为一次冲击性实验,来评估知识产权对科技人才创新的影响。

为了便于直观地研究知识产权制度在不同阶段对科技人才创新的影响,本文采用含虚拟变量的动态模型,具体而言就是同时包含定性的不同阶段知识产权制度时期变量和相关影响科技人才创新的定量变量,此时回归方程如下:

(2)

随后,我国2001年正式加入WTO。之前我国为了能满足加入世界贸易组织的条件,在2000年前后对知识产权制度立法进行了第二次大修改。与科技人才创新密切相关的《专利法》也是在此时进行了第二次修订,主要内容表现在完善专利保护力度的同时简化了审批程序,如增加“许诺销售”、诉前禁令和诉前财产保全制度,取消了终局决定权等[9]。这就进一步提升了对科技人才合法权益的维护度并大幅降低了申请专利的不必要成本,可以说对科技人才创新产生了极大的促进作用。同时,其他相关配套法律制度的实施基本上建立了我国的知识产权制度体系。为此,本文将2000年相关制度政策出台作为对科技人才创新的第二次冲击,从而形成以下的回归方程:

(3)

2008年金融危机后,中国经济总量已位居世界第二。随后中国经济稳步进入新常态阶段,我国科技创新所需资源从过去依赖“引进来”的无奈到主动“走出去”的需要,进一步让政府以及科技人才意识到知识产权制度的重要性。随之而来的便是我国逐渐开始将知识产权上升到国家战略地位。2008年对《专利法》进行了第三次修改,进一步规制了专利授权标准和滥用,完善了对公共健康、传统艺术等的保护。修补了相关法律的缺陷,提高了科技人才知识产权意识,给科技人才创新活动带来了新冲击。这也使我国在规模上一跃成为专利和科技论文大国。此外,考虑到一些相关的宏观环境变量,例如人力资源、国外直接投资以及文化资源等都可能会对科技人才创新产生影响,本文最后将方程变为以下形式:

(4)

(二)数据来源与变量定义

本文选取1985—2014年的相关数据作为研究对象,其中,科技论文、国内3种专利授权数和技术市场成交额的原始数据来源于《中国科技统计年鉴》和国家知识产权局网站的数据,国外直接投资和公共图书馆业机构数来源于《中国统计年鉴》《新中国60年统计资料汇编》以及中金数据库,教育年限方面的数据来源于《中国人口统计年鉴》,知识产权保护指数根据国家知识产权局的相关法律文件文本的分析,依据下文的方法利用Excel软件进行手动编码赋值、分类汇总和编辑计算而成。为确保减小异方差,本研究采用的各变量均采用绝对值取自然对数来表示。

1.自变量

一个国家的知识产权制度主要涉及知识产权立法以及制度的执行程度,因此,研究选用知识产权保护强度IPt=Lt*Et。立法强度(Lt)主要分为3种方法:问卷调查法,根据专利相关法律从业人员或管理人员的意见调查进行打分[10-11];立法评分法,对知识产权立法文本进行打分[12];综合评分法,结合上述两种方法进行打分[13]。本文采用GP法[14],以专利法为代表,GPI指标由“保护范围、国际条约资格、权利丧失保护、法律执行机制和专利保护期限”这5个指标合成,其中,每个指标满分1分,下设n个二级指标,满足一个二级指标则计1/n分,相加的分数越高代表专利立法程度越高。执法强度(Et)主要涉及的是一个国家内部知识产权环境,在方中秀[15]对GP法中的GPI指标改进的思路上加以改进,选取了6个指标,包括司法保护、行政保护、法律执行、经济发展、产权意识和国际监督。每个指标权重一样时,取它们的平均值。

2.因变量

因变量用科技人才创新指标表示。国内3种专利授权数和科技论文数均代表一个国家科技人才的原始创新规模。其中,科技论文数反映了科技人才的理论原始创新成果,国内3种专利授权数则反映了科技人才有效地应用原始创新成果。考虑到数据的可获得性,本文用技术市场成交额代表科技人才创新实际应用过程中形成的产值。无论是一个国家的科技创新的原始产出还是实际应用产值,均是该国所有科技人才在一年中所创造的成果集合,故用这3个指标的综合指标可以代表这个国家的科技人才的创新成果。因此,本文用因子分析法将科技论文数、国内3种专利授权数和技术市场成交额赋予合适权重(三者权重分别是0.34、0.339和0.349),再加权平均成一个指标(鉴于文章主要研究目的和篇幅,且研究这类方法的文章颇多,故略去指标合成的详细过程,详情可参考相关文献)。

3.调节变量

开放程度(ope):主要考虑到相对于出口贸易额,与技术或资金输入有关的FDI更与科技人才创新相关,故采用外商投资总额与GDP的比值表示而不是采用出口贸易额与GDP的比值。

人力资源(edu):用劳动力人均受教育年限表示,即我国劳动力受教育年限的平均数,这是一项反映劳动力文化教育程度的综合指标,表现劳动力文化教育程度的现状和发展变化。

文化资源(cul):文化资源的可获得性无疑与科技人才创新有着密切联系,考虑到数据的可获得性,本文采用公共图书馆业机构数表示。

四、实证结果与分析

(一)单位根检验

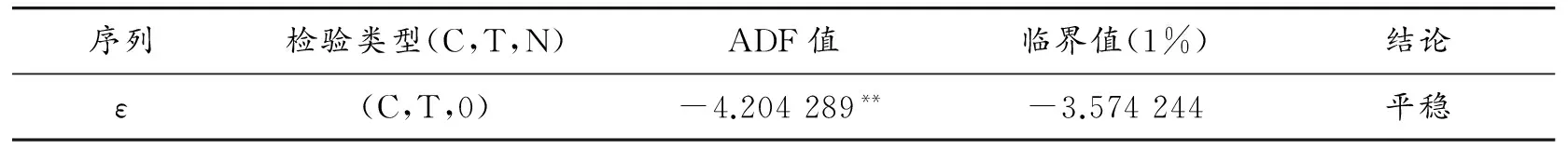

考虑到研究中自变量和主要因变量为时间序列数据,因此在进行回归分析前进行单位根检验。根据ADF检验结果(如表1所示),y、ip的ADF值在1%的显著水平下均大于其临界值,没有拒绝单位根假设,序列y和ip是不平稳的。一阶差分后D(y)、D(ip)的ADF值在1%的显著水平下均小于其临界值,拒绝原假设,D(y)、D(ip)是平稳的。因此,D(y)、D(ip)都是一阶单整的。

表1 单位根检验结果

注:检验类型中(C,T,N)表示常数项、时间趋势和滞后阶数。D(y)和D(ip)为y和ip的一阶差分,***表示在1%的显著水平

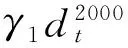

(二)协整检验

由单位根检验结果知,D(y)、D(ip)服从I(1)过程,为了预防伪回归问题还需进行协整检验以考察变量间是否存在长期稳定的关系。但局限于本文研究数据的样本量不足,因此研究采用E-G二步法而不是用JJ检验。首先用OLS法得到估计协整方程:

y=4.478+0.536ip+ε

(5)

接下来对残差序列ε进行ADF检验,结果如表2所示,ε的ADF值在5%的显著性水平下小于其临界值,说明至少在95%的置信水平下拒绝存在单位根的零假设,因此残差ε是平稳的,进一步说明y、ip之间存在协整关系,即科技人才创新与知识产权保护之间具有长期的稳定性。方程中ip的系数为正数,说明知识产权制度的强弱程度将造成科技人才创新的正向变化。但科技人才创新对知识产权制度的长期弹性0.536小于1,意味着知识产权制度开始建立以来,我国科技人才创新随着知识产权保护的强化而缓慢提升。

表2 残差单位根检验结果

注: (C,T,n)分别表示在ADF检验中是否有截距项、时间趋势项和滞后期期数

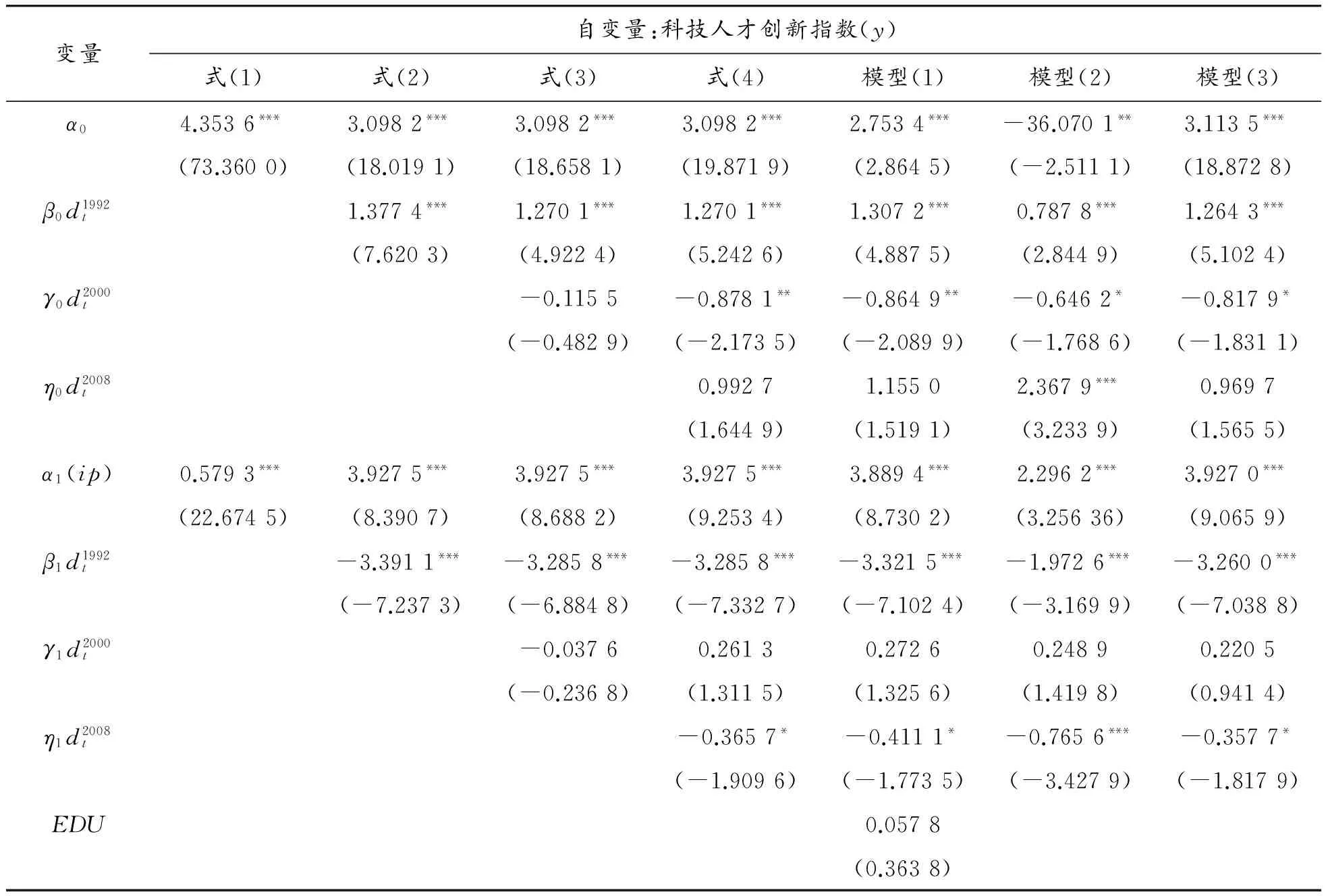

(三)虚拟变量模型的估计

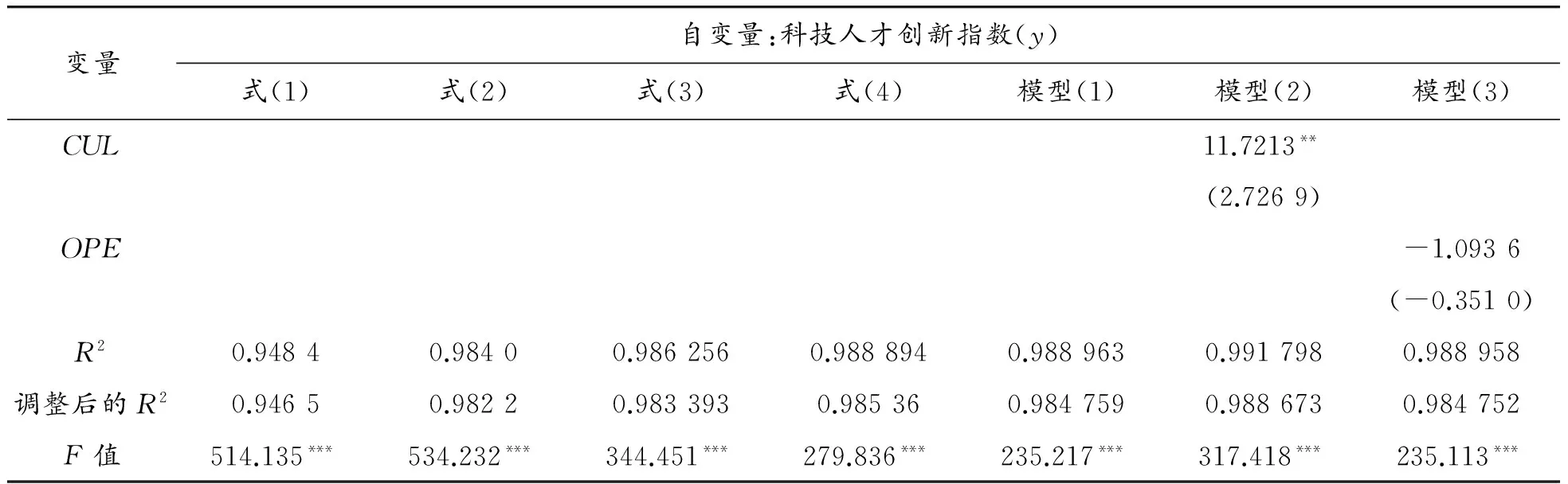

运用层次OLS法和分组OLS法对制度背景分析中的模型进行回归,得到结果如表3所示。

其中,1984—1992年,斜率(α1)为3.927 5,截距(α0)为3.098 2,说明这一期间知识产权制度对科技人才创新具有显著的正向促进作用。1992—2000年,斜率(α1+β1)为0.641 7,截距(α0+β0)为4.368 3,但相较于上一时期斜率系数绝对值变小了而截距值变大了,表明知识产权制度对科技人才创新的正向促进作用的效果虽然下降了,但科技人才创新基础水平却提高了。其原因很好理解,经过一段时间的科技创新积累,使得科技创新成果的基数变大了,相对而言其增长率就变小了。2000—2008年,斜率(α1+β1+γ1)为0.903 0,截距(α0+β0+γ0)为3.490 2,说明此时段知识产权制度对科技人才创新的促进作用比上一时期的效果略微上升,且此时段斜率差异系数不是太显著,具体原因是这个期间我国刚刚进入WTO,首先是相对于立法,执法体系不够完善,科技人才的知识产权意识还很薄弱;其次是大量外资涌入带来了国外科技成果,而技术外溢使得我国科技人才科技创新以引进、吸收为主,某种程度上削弱了本土科技人才的自主创新水平。2008—2014年,截距(α0+β0+γ0+η0)为4.482 9,比以往时期都要略高,充分说明了经过长时期的知识产权制度发展和完善,提升了科技人才的产权意识和保护科技人才的创新成果,进而导致科技人才创新成果的积累取得了显著的效果;斜率(α1+β1+γ1+η1)为0.537 3,此时段较之于前三个时期知识产权制度的贡献又有所下降,但是仍处在促进科技人才创新的区间。

从总体来看,各期间的斜率系数均为正数,也就是说知识产权制度对科技人才创新的影响始终是呈正相关的,但是随着知识产权制度的不断完善,知识产权制度对科技人才创新的贡献程度会不断下降,尤其是1992年以后;但比较各时期的截距系数不难发现,随着时间的推移,各时期的科技人才创新基础水平呈现上升的趋势。

再比较式(4)衍生的模型(1)和式(4)发现:前者比后者调整后的判定系数减少了0.000 6,且相对应的系数绝对值都有所减少,表明人力资源削弱了知识产权制度强度对科技人才创新的影响,但人力资源对科技人才创新的影响不显著。可以解释为,能从事科技创新的人才绝大部分是需要受到较高素质的教育或拥有较长时间的工作经验,尤其是区域内科研机构或高校研发人员的人力资本质量越高,意味着对内外部知识整合能力越强[16],例如,博士层次人才能够显著促进科研院所的知识生产效率[17]。但是,那些仅仅完成基础教育的人力资源可能对科技创新的贡献不怎么明显,而这部分人力资源所占总人力资源比率又较高。比较式(4)衍生的模型(2)和式(4)发现,前者比后者调整后的判定系数增加了0.003 3,这就增加了解释强度,说明文化资源增强了知识产权制度对科技人才创新的影响;且文化资源的系数为11.721 3,t检验在5%的显著水平下通过检验,表明文化资源对科技人才创新存在显著的正向影响。因此,文化资源的增加能纯粹地有利于科技人才交流和获取创新的灵感。比较式(4)衍生的模型(3)和式(4)发现,前者比后者调整后的判定系数减少了0.000 6,由此可见,对外开放程度削弱了知识产权制度强度对科技人才创新的影响,其判定系数为-1.093 6,同样没有表现出对科技人才创新的显著相关性。这可以理解为,一方面,外资的大量投入更多地倾向于资本密集型和劳动密集型产业;另一方面,外资为了保证自身在科技上的垄断地位更倾向于提供自身成熟的技术而不是鼓励本土研发。

表3 虚拟变量模型估计表

续表(表3)

注: ① ***表示在p<0.01的水平上显著相关; **表示在p<0.05的水平上显著相关;*表示在p<0.1的水平上显著相关。② 若X不代表任何变量时,则直接用式(4)表示;若X代表人力资源变量时,用模型(1)表示;若X代表对外开放度变量时,用模型(2)表示;若X代表文化资源变量时,用模型(3)表示

五、结论

通过上文分析,得出以下主要结论:

一是从我国知识产权制度长期发展来看,知识产权制度水平对科技人才创新存在长期稳定的促进作用。二是从我国知识产权制度发展各时期来看:1978—1992年,由于知识产权制度建立伊始,科技人才创新水平较低,此时知识产权制度对科技人才创新存在显著的正向促进作用;1992—2000年,相较于上一时期,知识产权制度对科技人才创新的正向促进效果有所下降;2000—2008年知识产权制度对科技人才创新的促进效果比上一时期略微上升,但在统计学意义上不显著,具体原因可能是2001年我国加入WTO,一是相对于立法,执法体系不够完善,人们的知识产权意识相对薄弱,如“山寨”现象猖獗,二是外资涌入带来了国外科技成果,技术外溢使得我国科技人才科技创新以引进、吸收为主,某种程度上削弱了本土科技人才的自主创新水平;2008年之后较之于前三个时期,随着知识产权制度进一步完善,对科技人才创新的贡献会不断下降,但现阶段仍处于知识产权制度对科技人才创新促进时期,且科技人才创新水平在不断提高。总体而言,知识产权制度对科技人才创新的促进贡献稳步下降,但并没达到临界点,现阶段仍有加强知识产权制度建设的必要。三是各环境因素对知识产权制度与科技人才创新存在间接影响效应:人力资源削弱了知识产权制度对科技人才创新的影响,此外,人力资源对科技人才创新的影响不显著;文化资源增强了知识产权制度对科技人才创新的影响,且文化资源对科技人才创新存在显著正向影响,可能是文化资源有利于科技人才交流与创新获取灵感;对外开放程度削弱了知识产权制度强度对科技人才创新的影响,但与科技人才创新不存在显著相关性。

从相关结论中可以了解现阶段知识产权制度对科技人才创新仍然发挥着重要的促进作用,因此特提出些许建议仅供参考:首先,立法机构进一步完善知识产权相关立法,发现并及时修补了现存知识产权制度的相关漏洞和不合时宜的部分,做到科技人才创新维权时“有法可依”;其次,执法部门加大对侵权行为的惩处力度,提高执法效率,规范执法程序,将知识产权制度严格落到实处,切实保障科技人才创新无后顾之忧;再次,招商部门对外来资本投入做好适时监管,评估投资效益,因地制宜地引导并利用好外资提升本地科技人才创新潜力;最后,相关部门配合宣传普法,提高群众创新意识,加大对文化设施的投入,努力营造便利于科技人才交流和创新的资源平台,从而提高科技人才的专业素质和发挥科技人才的创新潜力。

参考文献:

[1]王金湘.知识产权保护的技术创新效应——基于大中型工业企业的实证研究[D].杭州:浙江理工大学,2014.

[2]陈丽静,顾国达.技术创新、知识产权保护对中国进口商品结构的影响——基于1986—2007年时间序列数据的实证分析[J].国际贸易问题,2011(5):14-21.

[3]吴凯,蔡虹,蒋仁爱.中国知识产权保护与经济增长的实证研究[J].科学学研究,2010(12):1832-1836.

[4]KANWAR S.Business enterprise R&D,technological change,and intellectual property protection [J].Economics Letters,2007,96 (1):120-126.

[5]SMITH P J.Are weak patent rights a barrier to U.S.exports? [J].Journal of International Economics,1999,48 (1):151-177.

[6]HUDSON J,MINEA A.Innovation,intellectual property rights,and economic development:A unified empirical investigation [J].World Development,2013,46(1):66-78.

[7]马一德.创新驱动发展与知识产权制度变革[J].现代法学,2014(5):48-61.

[8]夏辰旭.中国知识产权法律制度的历史发展与变革[J].人民论坛,2013(14):128-129.

[9]李玮,盛亚.中日专利制度的历史演进和政策取向比较与对策研究[J].科技进步与对策,2011(10):99-103.

[10] MANSFIELD E.Intellectual property protection,direct in-vestment,and technology transfer:Germany,Japan,and the United States[R].World Bank,International Finance Corporation,1995,Discussion Paper 27.

[11] SHERWOOD R M.Intellectual property systems and investment stimulation:Therating of systems ineighteen developing countries[J].IDEA:The Journal of Law and Technology,1997,37(2):261-370.

[12] PARK W G,GINARTE J C.Intellectual property rights and economic growth.Contemporary Economic Policy,1997,15(3):51-61.

[13] LESSER W.The effects of trips-mandated intellectual property rights on economic activities in developing countries[R].Prepared under WIPO Special Service Agreements,WIPO,2003.

[14] PARK W G.Intellectual patent protection:1960—2005[J].Research Policy,2008,37(4):761-766.

[15] 方中秀,汪海粟.知识产权制度对中国制药产业技术进步的影响——基于贸易视角的实证研究[J].当代财经,2016(11):97-105.

[16] 张旭华.区域开放创新、知识整合与创新绩效:基于EC2SLS模型的实证研究 [J].重庆理工大学学报(社会科学),2017(11):41-49.

[17] 陈勇.基于Malmquist的重庆市科研院所知识生产效率分析[J].重庆理工大学学报(社会科学),2015(6):42-47.