“说”出自信

——浅谈数学“学困生”的辅导

江苏南京市景明佳园小学 张恩宁

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:“人人学有价值的数学,人人都能获得必需的数学,不同的人在数学上得到不同的发展。”其核心理念是“促进学生全面、持续、和谐地发展”。这就要求我们的数学教学要面向全体学生,要满足不同程度学生的需求。由于数学的学科性强、逻辑性严密,因此如何转化“学困生”,怎样让每个学生都能得到发展,就成为新课程背景下每一位教育工作者要高度重视的问题。

“学困生”一直都是班上真实存在的群体,如何让他们在数学中得到不同的发展,对“学困生”的辅导显得尤为重要。每位教师都有自己的辅导方法与心得,我觉得 “学困生”一般分为三种:一种是智商低的,一种是不想学的,一种是两种皆有的。课堂上,看到“学困生”一副没精打采的样子,做着跟学习无关的事还兴高采烈时顿时火冒三丈;在批改作业时,看到我反复强调的地方仍旧错了时真是“气不打一处来”。静下心来反思一下,上课不想听课也许是他们听不懂,做错题其实是他们没有真正弄明白……了解了他们的心理才能进行有效的辅导。

“学困生”有一个共同的特点,就是因为成绩差而表现为不自信,所以提高成绩是树立自信的一个有效方法。在进行辅导时,我更倾向于“以说代写”。在说的过程中可以看出学生到底哪个环节出了问题,在说的过程中可以了解学生的掌握情况,在说的过程中可以看出学生的思路是否清晰,说还可以锻炼学生的语言表达能力,说也可以让学生自己更清楚地认识自己。那让学生说什么,怎么说呢?

一、说计算过程

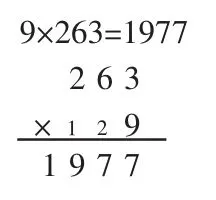

在计算教学中,看似简单的计算方法,对于“学困生”来说也不“简单”,我在辅导时会让学生先说说一步一步该怎样计算,可以看出学生是否真的明白了算理。如三年级上学期的《两、三位数乘一位数》,这是表内乘法的提升,同时也是学习多位数乘多位数的基础,这一部分内容的学习就显得尤为重要。学生的错误有很多会让人觉得不可思议,这时如果让学生说说计算过程,学生往往能很快找到自己的错误和原因。如:

学生在算到十位上的数时就能意识到自己的错误了,原来是计算9乘6,不是计算9加6。

学生往往在自己找到错误后,都会为自己犯的小错误感到不好意思,而且订正起来会特别迅速。在说的过程中,教师也清楚了学生到底是计算方法出问题了,还是乘法口诀的问题,学生也清楚了自己的问题所在,就能够更好地针对问题去加油。

二、说解题思路

在解决问题的学习中,有的学生虽然题意清楚了,但解答时拼凑答案,毫无逻辑性,思路混乱。在这种情况下,要求他说清解题的思路与方法就显得十分必要了。解题思路的形成,要从局部入手,整体思维。“学困生”因为自信心不足,不敢也不能很好地进行解题思路的表述。这往往陷入恶性循环,“学困生”更加无法掌握所学知识。所以在后面的辅导中,我会要求学生勇敢地说出自己的解题思路。

例如:建筑工地运来4车水泥,每车150袋,用去320袋,还剩多少袋?

这是一道简单的两步计算应用题,数量关系比较明晰。让学生弄清条件和问题,再让学生说说从“4车水泥,每车150袋”可以想到什么,最后怎么求“还剩多少袋”,让学生清楚解决实际问题的基本步骤,并追问:“为什么算一共运来多少袋,用乘法计算?求还剩多少袋,用减法计算?”在基本题中让学生明白加减乘除的最本质的含义,这对以后的学习有很大帮助。“学困生”可能一开始不能流利地表达,在辅导的过程中,就要求教师耐心地从扶到放,并不断地进行精神鼓励。

三、说操作过程

在图形教学中,周长、面积、体积公式都是通过操作得到的,要想让学生牢牢掌握这些公式,必须让学生理解公式的由来。让学生记住操作过程就可以更好地理解,所以我会让学生说说这个公式的推导过程。例如:圆的面积计算公式的推导,学生说清楚每一步的操作,就知道了拼出的近似长方形的长等于什么,宽等于什么,为什么圆的面积=圆周率×半径的平方。说让记忆中片段的、不深刻的东西,变得稳定、持久,有利于知识的迁移。

四、说自己的想法

新课程标准在总体目标中要求:学会与他人合作,并能与他人交流思维的过程和结果,能有条理地、清晰地阐述自己的观点。做到言之有理,在与他人交流的过程中,能运用数学语言合乎逻辑地进行讨论与质疑。有调查显示:能较为准确、规范地使用数学语言的学生占13.6%,使用能力一般和较差者占86.4%。“学困生”由于长期学习成绩不好,与同学、教师关系紧张,进而产生自卑、敏感的心理,能够主动表达的就少之又少了。要想对学生更好地进行辅导,必须让学生能够向你敞开心扉。所以在单独辅导中,我会和学生聊天,聊他开心的事、不开心的事,让学生感受到老师的关心和平和,在辅导中更好地进行沟通。学生能够主动发问,比教师发现问题后再去辅导要更早一步,也说明学生的学习有了积极主动性。在建立了和谐、平等、愉快的师生关系后,让学生把自己的想法说出来,会有一种愉悦的感觉,也是自我表现和实现自我价值的需要。

说,让学生思维更清晰;说,让师生关系更和谐;说,让学生提高了成绩;说,让学生更自信。关注“学困生”,从“开口说”开始。♪