士族譜系的變奏

——基於中古太原白氏的個案考察

范兆飛

提要: 中古太原白氏的譜系構成具有典型特徵,折射出士族譜系構成的一般特徵。中古士族譜系的祖先分佈,基本可劃分爲上古聖王祖先、秦漢英雄祖先、六朝名士祖先和近世真實祖先等部分。這些譜系多数來自戰國秦漢及其以前的歷史文獻和傳説故事,經過剪裁加工,從而嫁接於普通家族的世系之前,構成一份標準而完整的士族譜系。出自龜兹族的白氏有所不同,他們曾以南方祝融等爲先祖,後來由夷入夏,變羋姓爲姬姓,成爲黃帝的華夏後裔。作爲比較,漢人大族則以華夏化的黃帝爲祖先。士族譜系中的祖先元素,往往呈現出若干具有“二元對立”色彩的特徵。

關鍵詞:中古 士族 譜系 祖先構成 太原白氏

譜系和郡望是中古士族最爲重要的兩個方面。唐人柳芳曾經論及譜牒對於六朝士族具有極其重要的現實意義,“于時有司選舉,必稽譜籍,而考其真僞”。[注]《新唐書》卷一九九《儒學·柳沖傳》,北京,中華書局點校本,1975年,頁5677。因此,譜系構成士族研究的重要内容。關於中古士族的譜系情況,學人甄别和辨識譜系的虚實和錯亂,去僞存真,力求復原真實的大族世系是士族譜系研究的基礎性工作,成果豐富。[注]具有代表性的著作是岑仲勉《元和姓纂(附四校記)》,北京,中華書局,1994年;趙超《新唐書宰相世系表集校》,北京,中華書局,1998年。清儒錢大昕曾經批評歐陽修《新表》記載遠祖之“多舛”和近祖之“有徵”,“雖詳贍可喜,然紀近事則有徵,溯遠胄則多舛,由於信譜牒而無實事求是之識也”。[注]錢大昕《十駕齋養新錄》卷一二《家譜不可信》,上海書店出版社,1983年,頁267—268。不過,譜系中的“多舛”就毫無歷史價值嗎?瀨川昌久在研究華南宗族時指出,“力圖去解明記錄了這些族譜的編纂者的意識結構,以及存在於他們背後的社會性與文化性規範,這比一味糾纏族譜的真實性要有意義得多”。[注]瀨川昌久《族譜: 華南漢族的宗族·風水·移居》,錢杭譯,上海書店出版社,1999年,頁10—11。又如王明珂所云:“愈來愈多的史家對於‘蕪’感到興趣: 如果它不是歷史事實,爲何它會被編造出來,且被記載流傳?”[注]王明珂《華夏化的歷程: 太伯傳説的考古與歷史學研究》,臧振華編: 《中國考古學與歷史學之整合研究》,臺北,中研院歷史語言研究所,1997年,頁326。士族譜系的研究不應該就此停留在“去僞存真”的層面,士族譜系中的“舛誤”和“虚像”中可能包含着豐富的歷史資訊。换言之,在考察中古士族譜系的虚實真僞之外,士族譜系構成的背後所藴含的意識結構,及其透露的政治文化意義,應該成爲士族研究的重要内容。基於這種思路的轉變,學人近年對士人攀附郡望的情形,進行了較爲有益的探索。[注]陳勇《漢唐之間袁氏的政治沉浮與籍貫變遷——譜牒與中古史研究的一個例證》,《文史哲》2007年第4期,頁63—71。仇鹿鳴《“攀附先世”與“僞冒士籍”——以渤海高氏爲中心的研究》,《歷史研究》2008年第2期,頁60—74;《製作郡(轉下頁)但對於士族祖先的僞冒及其意義,則措意不足。華夏式的姓名(“姓氏+名字”)系統,包含着豐富的尊卑、統屬觀念。[注](接上頁)望: 中古南陽張氏的形成》,《歷史研究》2016年第3期,頁21—39。張金龍《高歡家世族屬真僞考辨》,《文史哲》2011年第1期,頁47—67。尹波濤《北魏時期楊播家族建構祖先譜系過程初探——以墓誌爲中心》,《中國史研究》2013年第4期,頁101—116。范兆飛《中古郡望的成立與崩潰——以太原王氏的譜系塑造爲中心》,原載《廈門大學學報》2013年第5期,後收入氏著《中古太原士族羣體研究》,北京,中華書局,2014年,頁254—274;《中古士族譜系的虚實——以太原郭氏的祖先建構爲例》,《中國史研究》2017年第4期,頁77—94;陳鵬《世系與門第: 中古譜牒新論》,北京大學博士論文,2016年。[注]侯旭東《中國古代人“名”的使用及其意義——尊卑、統屬及責任》,《歷史研究》2005年第5期,頁3—21;魏斌《單名與雙名: 漢晉南方人名的變遷及其意義》,《歷史研究》2012年第1期,頁36—53。因此,與郡望攀附相伴隨者,就是士族在祖先上的僞冒和附會。顔師古批評當時的風氣云:“近代譜牒妄相托附,乃云望之蕭何之後,追次昭穆,流俗學者共祖述焉。”[注]《漢書》卷七八《蕭望之傳》,北京,中華書局,1964年,頁3271。同理,這種“托附”祖先的“流俗”,也是秦漢以降形成的傳統。最典型的評論莫如清人輔德所論:“大率皆推原遠年君王將相一人,共爲始祖,如周姓則祖后稷,吴姓則祖泰伯,姜姓則祖太公望,袁姓則祖袁紹。”[注]賀長齡、魏源等輯《皇朝經世文編》卷五八《輔德·請禁祠宇流弊疏》,《中國近代史料叢刊》第1編,臺北,臺灣文海出版社,1966年,頁2157—2158。

當然,任何時期任何家族歷史上的祖先都客觀存在,不曾斷裂,並蟬聯延續,猶如連綿不絶的河流,但不是所有的祖先人物都能被其後裔深刻記憶,由於祖先的歷史千差萬别,而史家、譜牒家或碑誌作者出於種種因素,進行人爲的增加或删減,從而使中古士族的譜系形象産生種種扭曲、變形和差異。譜系情況乃至中古士人的譜系觀念,在理解中古士族社會變遷方面是不可多得的重要面相。太原白氏是中古時期名不見經傳的次等士族,[注]北位79號、S.2052號文書、池田温據《太平寰宇記》復原的氏族譜等譜牒(轉下頁)其族屬極可能是西域的龜兹族,但資料集中,與其他漢人士族比較而言,其譜系記憶及其觀念頗能折射中古士族譜系的重要側面。故本文擬以白氏爲線索,輔以其他士族的譜系情況,對中古譜系構成的特徵及本質進行系統的考察。[注](接上頁)文書所載太原諸姓,均不見白氏,參見姜士彬《中古中國的寡頭政治》,范兆飛等譯,上海,中西書局,2016年,頁215,220,225。

一 白氏譜系的文本系譜

中古太原士族的官私譜牒已完全亡佚,《白氏譜》或《白氏家譜》概莫能外。但任何家族譜系的基本構造,似乎仍可在以下數種文獻中窺見真容: 一是正史人物傳記,如《史記·白起列傳》《北史·白建傳》《新唐書·白居易傳》等;二是《新唐書·宰相世系表》“白氏條”、《元和姓纂》“白氏”條等存世的姓氏書;三是現存的碑誌或神道碑等石刻資料,如《白羨言墓誌》等;四是唐人的事狀等文集,如白居易所撰《故鞏縣令白府君(鍠)事狀》等。兹以白氏譜系中的祖先元素爲線索,判明這些文本之間的源流和關係。關於太原白氏的譜系構造,最典型的參照資料當推《新唐書·宰相世系表》(以下簡稱“《新表》”),“白氏”條云:

白氏出自姬姓。周太王五世孫虞仲封于虞,爲晉所滅。虞之公族井伯奚媵伯姬于秦,受邑於百里,因號百里奚。奚生視,字孟明,古人皆先字後名,故稱爲孟明視。孟明視二子: 一曰西乞術,二曰白乞丙,其後以爲氏。裔孫武安君起,賜死杜郵,始皇思其功,封其子仲於太原,故子孫世爲太原人。二十三世孫後魏太原太守邕,邕五世孫建。[注]《新唐書》卷七五下《宰相世系表》“白氏”條,頁3412。孟明視亦被平原明氏攀附爲先祖,參見《南史》卷五《明僧紹傳》,北京,中華書局,1975年,頁1241。

據譜系追溯的時間次序,將白氏譜系的基本構造劃分爲三段:“上游祖先”(上古時期)、“中游祖先”(漢魏六朝)和“下游祖先”(高曾以内)。[注]有的學人將族譜分爲“新層”、“中間層”和“老層”三個部分,參見瀨川昌久《族譜: 華南漢族的宗族·風水·移居》,頁3。《新表》所列九十八族的譜系構造,均可依此進行劃分和處理。首先必須討論這段材料的史源問題,岑仲勉先生曾謂《新表》即《元和姓纂》之蟬蜕:

新表者,元和姓纂之嫡子也,姓纂所詳爲顯官,顯官莫如宰相,必舉全數以列表,則難於命名,唯擷宰相爲綱,斯姓纂菁華,幾盡入彀,表能利用史餘,成其創作,良可嘉也。是故既知新表大部本姓纂,則吾人對之,不必爲過苛之論,所可議者,表不能廣參碑集,使新表之價值,益爲增高而已。[注]岑仲勉《元和姓纂四校記再序》,《元和姓纂(附四校記)》,頁63。

關於《新表》和《姓纂》所載白氏先世的族屬和世代矛盾,宋代陸振孫以降,顧炎武、俞樾等人指摘其中謬誤,多有發明,尤其對於白居易自敍爲白乙丙、白勝之後,譏諷爲“不考古”。[注]文豔蓉《白居易生平與創作實證研究》,浙江大學博士論文,2009年,頁11—13。祖先世代的年限與人物生平的自相矛盾,是學人分辨士族譜系真僞的主要根據。

與此同時,必須指出,即便祖先世代與人物生活時代基本吻合,我們也無法從生物學上證實世系的連綿可靠,正如顧炎武所云:“氏族之書所指秦、漢以上者,大抵不可盡信。”[注]黃汝成集釋《日知錄集釋》卷二三“氏族相傳之訛”,欒保羣、吕宗力點校,上海古籍出版社,2006年,頁1280。這是問題的第一層面。陳寅恪從種族與文化的角度,認爲“元微之出於鮮卑,白樂天出於西域,固非妄説,卻爲贅論也”。但又認爲:“樂天先世本由淄青李氏胡化藩鎮之部屬歸向中朝,其家風自與崇尚禮法之山東士族迥異。”[注]陳寅恪《元白詩箋證稿》,北京,生活·讀書·新知三聯書店,2001年,頁317—325。中古時期的白氏,尚有上黨白氏,出自稽胡。[注]姚薇元《北朝胡姓考》外篇《匈奴諸姓》“白氏”,北京,中華書局,2007年,頁319—320。在唐人看來,即便貴爲宰相的白敏中,亦爲胡姓,姚薇元引用《唐摭言》《北夢瑣言》所記軼事,證明白敏中確爲蕃姓,並且爲西域龜兹族。又因白居易、白敏中與北齊白建的血統清晰可辨,故亦推斷爲龜兹族。[注]姚薇元《北朝胡姓考》,頁398—402。但是,《新表》所載白建的官職(後周弘農郡守),畢竟與《北齊書》所載截然不同,陳寅恪認爲,白建和白居易家族之間,“必有竄改附會,自無可疑。……後周姓白名某字某之弘農郡守,而其人實是樂天真正之祖宗”。[注]陳寅恪《元白詩箋證稿》,頁318。清人錢大昕曾經批評説,“宋、元以後,私家之譜不登于朝,于是支離傅會,紛紜踳駁,私造官階,倒置年代,遙遙華胄,徒爲有識者噴飯之助矣”。[注]錢大昕《潛研堂文集》卷二六《鉅野姚氏族譜序》,南京,江蘇古籍出版社,1997年,頁427。這是白氏祖先問題的第二層面。

學者根據碑誌和文獻的對讀,尤其指出人物世代數據——數世祖或數世孫——的荒謬性,持之有據地否定而非輕信這些祖先,當然顯得理性和可靠。[注]守屋美都雄《六朝門閥の一研究——太原王氏系譜考》第2章《始祖傳説の批判》,東京,日本出版協同株式會社,1951年,頁20—22。但是,一味地否定這些祖先“存在”的客觀性與合理性,無助於解釋中古碑誌文獻中觸目皆是的“虚擬祖先”或“擬制祖先”。可以説,士族譜系追溯的英雄祖先和名士祖先,是士族追敍秦漢六朝時期祖先的主要特徵。無論如何,這些祖先一旦塑造,便成爲士族追溯祖先的“事實”,屢屢被擴散、借鑑、抄錄和利用。那麽,我們必須追問,這些不是祖先的英雄和名士,若不是這些家族“亂槍打鳥”的産物,他們成爲這些家族的祖先記憶,這種客觀的存在性如何解釋?上述兩個層面重點討論“歷史事實”層面的“譜系事實”,而我們嘗試解決他們的“譜系記憶”爲何如此及其所藴含的意義。

筆者根據太原王氏和郭氏的墓誌、文集等資料,認爲家狀、譜牒、碑誌等資料也是《新表》形成的重要史源。[注]筆者曾以此研究太原郭氏和太原王氏的譜系構成及意義,參見范兆飛《中古郡望的成立與崩潰——以太原王氏的譜系塑造爲中心》,《廈門大學學報》2013年第5期,頁28—38;《中古士族譜系的虚實——以太原郭氏的祖先建構爲例》,《中國史研究》2017年第4期,頁79—96。那麽,太原白氏的情況又如何呢?《新表》“白氏”條篇幅甚短,完全來自《元和姓纂》嗎?鄧名世所撰《古今姓氏書辯證》“白氏”條,基本與《新表》所載相同。[注]鄧名世《古今姓氏書辯證》,王力平點校,南昌,江西人民出版社,2006年,頁607。岑仲勉據《白文公年譜》及《類稿》,補充《元和姓纂》“白氏”條云:“黃帝之後。《風俗通》,秦大夫白乙丙,嬴姓,又有白起。楚有白公勝,楚平王太子建之子也。周白圭,漢白生。”[注]林寶《元和姓纂(附四校記)》,頁1588。兩相比較,其中的祖先元素互有參差異同: 《姓纂》直接追認白氏爲黃帝後裔,而《新表》則强調白氏出自姬姓,是周太王五世孫;《新表》明確將孟明視次子白乞丙視作白氏始祖,接着將白起之子白仲視爲太原白氏的始遷祖;《姓纂》載爲“白乙丙”,又名嬴姓,至於太原白氏的郡望,没有涉及。較之《姓纂》,《新表》所載較爲翔實。那麽,《新表》所載“溢出”《姓纂》的部分,來自何處呢?

趙超先生曾云:“唐代譜牒多以白氏爲楚熊之後。……《左傳》僅言蹇叔之子與師。白乙丙與百里、蹇叔均無關係,《新表》顯係附會之言。”[注]趙超《新唐書宰相世系表集校》卷五《白氏》,頁889。太原白氏以楚熊等南方人物爲祖先,根據現有材料觀察,主要集中於白居易家族,其中最重要的資料是《故鞏縣令白府君事狀》,此爲白居易自撰祖父白鍠之事狀,敍述白氏祖先尤爲詳盡:

白氏羋姓,楚公族也。楚熊居太子建奔鄭,建之子勝居於吴楚間,號白公,因氏焉。楚殺白公,其子奔秦,代爲名將,乙丙已降是也。裔孫白起,有大功于秦,封武安君,後非其罪,賜死杜郵,秦人憐之,立祠廟於咸陽,至今存焉。及始皇思武安之功,封其子仲於太原,子孫因家焉,故今爲太原人。自武安以下,凡二十七代,至府君高祖諱建,北齊五兵尚書,贈司空。曾祖諱士通,皇朝利州都督。祖諱志善,朝散大夫尚衣奉御。父諱温,朝請大夫檢校都官郎中。[注]《全唐文》卷六八《白居易·故鞏縣令白府君事狀》,北京,中華書局,1983年,頁6952—6953。

中古時期的行狀具有請謚,賜謚後請立墓碑,以及記述生者事迹等重要功能。[注]朱華《論唐代官員謚法制度的源流——以漢唐間行狀的功能演進爲中心》,《中古社會史研究再出發: 第三届古史新鋭南開論壇論文集》,天津,南開大學,2016年,頁193—199。這份事狀撰寫於元和六年(811),稍早於林寶撰成《元和姓纂》的時間(812)。白氏行狀與《新表》所載譜系顯然是兩種不同的世系,主要表現在他們的祖先元素互有同異。相同的部分是: 名將白起賜死杜郵,秦始皇封起子仲於太原,故爲太原白氏,其後鮮有人物,一直到北齊出現白建。白氏家族的世系敍述,夾敍夾議,並非一般譜牒,其史源有可能來自《史記》《左傳》《戰國策》等相關文獻。《史記·白起列傳》記載:“武安君既行,出咸陽西門十里,至杜郵。……遂自殺。……死而非其罪,秦人憐之,鄉邑皆祭祀焉。”[注]《史記》卷七三《白起列傳》,北京,中華書局修訂本,2014年,頁2838。可見,白起及之前的祖先記憶,由白居易參考相關史傳,加以簡化和整合。同時,關於“及始皇思武安之功,封其子仲於太原,子孫因家焉,故今爲太原人”一句,並不見於戰國秦漢之際的歷史文獻。秦漢之際的文獻没有記載白起有嗣。無獨有偶,乾寧二年(895)葬於夏州朔方縣的《白敬立墓誌》,記載白起賜死杜郵後,“子孫淪棄,或逐扶蘇有長城之役者,多流裔於塞垣”。[注]《白敬立墓誌》,收於故宫博物院、陝西省古籍整理辦公室編《新中國出土墓誌·陝西卷叁》104,北京,文物出版社,2015年,頁106。這和《白鍠事狀》一樣,都是白氏“無中生有”地連接北朝白建和秦將白起的追祖方式。這種方式在《新表》《姓纂》等姓氏書,以及中古碑誌所見的世系敍事中極爲常見。這種具有敍事情節的秦漢祖先和上古祖先,通常源自戰國秦漢及其之前的歷史文獻和傳説故事,而後將這個祖先敍事裝置在普通家族的譜系之前。當然,由於史料的限制,我們無法獲知這種譜系的“嫁接活動”的産生時間和具體方式。[注]關於白居易家族所敍述的始祖白勝,其碑石在2001年5月於洛陽龍門山南麓得以發現。該碑身高502釐米,底寬165釐米,肩寬155釐米,厚均48釐米,碑頂螭首,圭形額題爲“白氏始祖楚王白公勝陵之碑”。有的學者從碑文所記内容肯定此碑出自白居易之手,如張乃翥: 《記洛陽出土的兩件唐代石刻》,《河南科技大學學報》2005年第1期,頁12;胡可先、文豔蓉《新出石刻與白居易研究》,《文獻》2008年第2期,頁23—25。也有的學者從形制懷疑此碑係僞作,參見謝思煒《洛陽所見白公勝碑真僞辨疑》,《文獻》2009年第3期,頁140—143。筆者同意謝氏的判斷,原因有二: 一是《白勝碑》和《白鍠事狀》所載世系極爲相同,但溢出的部分“公九世孫起”,不見於後者,也不見於其他任何白氏碑誌。二是根據形制和碑石形象。劉濤先生所示照片顯示,碑石亮麗如新,未有絲毫殘泐,筆者所見唐碑,未有如此焕然一新者,碑額兩側龍首也不似唐碑所見。關於中古碑額的螭龍,參見范兆飛《螭龍的光與影——中古早期碑額形象演變一瞥》,《唐研究》第24卷,2018年,待刊稿。

我們回過頭來,《白鍠事狀》和《新表》除卻同質性之外,他們之間的不同是: 前者爲羋姓,後者爲姬姓,前者爲楚熊之後,後者爲黃帝之後,由此兩者關於白乙丙的事迹記載迥然相異。楚王的姓名歷經從“單字+熊”向“熊+單字”的轉變。[注]《史記》卷四《楚世家》,頁2027—2028。清人顧炎武曾謂:“按白乙丙見於僖之三十三年。白公之死,則哀之十六年,後白乙丙一百四十八年。曾謂樂天而不考古一至此哉!《唐·宰相世系表》以西乞術、白乙丙爲孟明之子,尤誤。”[注]《日知錄集釋》卷二三《氏族相傳之訛》,頁1285。《國語》記載黃帝姬姓,有二十五子得姓的傳説,[注]楊希枚《〈國語〉黃帝二十五子得姓傳説的分析》(上)(下),《先秦文化史論集》,北京,中國社會科學出版社,1995年,頁197—198。當然,黃帝也經歷了始祖、帝王和神靈形象的演變,本文所及黃帝,以始祖形象爲主,相關研究成果甚爲豐富,參見顧頡剛《顧頡剛讀史筆記》卷一《纂史隨筆三》“黃帝故事的演變次序”,收于《顧頡剛全集》,北京,中華書局,2011年,頁431。晚近成果參見李憑《黃帝歷史形象的塑造》,《中國社會科學》2012年第3期,頁149—181;蘇曉威《中國早期文獻及考古資料中黃帝形象的研究》,《文史哲》2016年第2期,頁57—66。構成漢晉華夏人羣追溯祖先極爲重要的譜系資源。《宋書·禮志一》記載:“雖炎、黃、少昊、顓頊、高辛,唐、虞、夏后,世系相襲,同氣共祖。”[注]《宋書》卷一四《禮志一》,北京,中華書局,1974年,頁330。所謂“同氣共祖”,即指具有血緣和文化的雙重認同。司馬遷《史記·楚世家》將華夏帝國視爲南蠻之“楚國”的王室記載爲黃帝後裔,但與中原地區的華夏化記載有顯著區别。王明珂先生將司馬遷的陳述概括爲“模式化敍事情節”,並認爲其産生的歷史情境是,“原來華夏歷史記憶中的‘蠻夷之邦’,如楚、吴、秦等地,到了漢初已久爲‘中國’郡縣”。[注]王明珂《英雄祖先與弟兄民族: 根基歷史的文本與情境》,北京: 中華書局,2012年,頁53—55。但是,“姬姓: 黃帝——周王室——秦將相”的北方系統,和“羋氏: 黃帝——祝融——楚將相”擬制黃帝血緣的南方系統,譜系在地域和夷夏上的差異顯而易見。[注]北方胡人慕容廆亦自稱有熊氏苗裔,參見《晉書》卷一八《慕容廆載記》,北京,中華書局,1974年,頁2803。白居易在撰寫行狀和相關碑誌時,自稱羋姓,攀附楚熊,自我認同爲楚王之後,畢竟和華夏士人的祖先記憶有所不同。白居易的祖先認同得到了時人的認同。會昌六年(846),李商隱爲白居易撰寫的墓誌記載:

白氏由楚入秦。秦自不直杜郵事,封子仲太原,以有其後。祖某,鞏縣令。考季庚,襄州别駕,贈太保。[注]《全唐文》卷七八《李商隱·刑部尚書致仕贈尚書右僕射太原白公墓碑銘》,頁8146。

不僅如此,與白居易共曾祖的從弟白敏中高居宰相之位,是白氏家族在中古時期最重要的人物之一,也是白氏列入《宰相世系表》的關鍵人物。咸通二年(861)白敏中卒,高璩爲之撰寫的墓誌云:

白姓受姓於是,本公子勝理白邑,有大功德,民懷之,推爲白公。其後徙居秦,實生武安君,太史公有傳,遂爲望族。□魏因陽邑侯,包爲太原太守,子孫因家焉,逮今爲太原人也。[注]《唐故開府儀同三司守太傅致仕上柱國太原郡開國公食邑二千户贈太尉白公墓誌銘》,周紹良、趙超主編《唐代墓誌彙編續集》咸通005,上海古籍出版社,2001年,頁1033—1034。

比較白鍠、白居易和白敏中的墓誌銘,詳略不同。具體言之,關於楚國祖先的記憶雖然大同小異,都是追祖至楚國;但具體人物卻有不同,《白鍠事狀》和《白敏中墓誌》爲白勝,《白居易墓誌》則爲白仲;白起和白勝之間的世系關係,也是各不相同;至於漢魏六朝的祖先記憶,《白居易墓誌》比較簡略,没有記載,《白鍠事狀》載爲北齊白建,《白敏中墓誌》載爲北魏白包。可見,在九世紀半個多世紀的時間裏,碑誌所見白居易家族的譜系存在着“複製”和“改寫”的情形,比較鮮明的特徵就是追祖至南方的楚國人物,以《白鍠事狀》爲最。

白氏家族追祖至楚國人物,不僅白居易家族如此,白氏另一個房支也是如此。根據附表世系圖,白建二子爲士通和士遜。白居易家族屬於白士通房支,而白士遜的家族亦追溯南方祖先,時間遠早於白居易所撰的事狀。近八十年之前,開元二十三年(735)的《白羨言墓誌》,最早將祝融、羋氏等祖先元素納入白氏祖先記憶:

昔天命祝融,制有于楚,洎王熊居太子生勝,避地于吴,錫號白公,爰命氏矣。勝孫起適秦爲良將,爵武安君。始皇踐祿,思武安大業,封太原侯,今爲太原人也。後十五葉生建,仕齊爲中書令,贈司空公;生曾祖士遜,齊爲散騎侍郎;生大父君恕;參神堯皇帝霸府倉曹,轉開府大將軍加太常卿;生皇考大威,持節滄、綿、梓三州刺史。[注]周紹良主編《唐代墓誌彙編》開元419《唐故中大夫行太子内直監白府君墓誌銘並序》,上海古籍出版社,1992年,頁1446。

比較《白羨言墓誌》和《白鍠事狀》,關鍵性的祖先因素(楚熊→白勝→命氏→白起→白建)完全相同。由此可見,這兩份事狀所舉文本係出同源,而這個同源文本與《新表》所本又截然不同。大致同時,開元二十七年(739),與白羨言共曾祖的《白知新墓誌》記載其世系云:

自楚王開國,代濟其美,白公受縣,不隕其名。乃後?凅:涇水以厚秦,坑長平而熸趙,授詩藩邸,精易庠門,英傑相迹,文武不墜。高祖建,北齊司空;曾祖遜,北齊散騎常侍;祖君慜,皇嘉州刺史;父弘儼,皇潭州錄事參軍。[注]《唐代墓誌彙編》開元494《大唐故汴州封丘縣令白府君墓誌銘并序》,頁1495—1496。

與《白羨言墓誌》所載世系比較,《白知新墓誌》所載祖先相同,只是辭句更加簡練。與此同時,姓氏起源於部分省略的祝融,出現在銘文中,“祖始祝融,降及熊繹,國分于楚,縣受于白”。由此,我們發現,從730年代至860年代,白氏祖先的姓氏起源,幾乎都追溯至南方的楚國人物。這幾份資料關於白氏的祖先記憶,應該參考了類似《白氏譜》《白氏家傳》之類的譜牒文本。如所周知,中古時期的譜牒已經亡佚,僅有數件敦煌殘本存世,白氏譜牒也不例外。類似楚熊、祝融等屬於姓氏起源的因子,屬於士族譜牒的有機構成。[注]參見范兆飛《士族譜系的構造及其與碑誌關係補遺——從〈出土墓誌所見中古譜牒研究〉談起》,《唐研究》第22卷,北京大學出版社,2016年,頁509—540。白居易曾祖白温與白羨言是共曾祖的再從兄弟,他們極可能掌握相同的譜系文本。值得注意的是,其中也存在相當的差異,最顯著的是白起和白建之間的世系空缺,記載不同,前者是十五葉,後者是二十七代。根據正史列傳,白起卒於公元前257年,白建卒于北齊武平七年(576),時間跨度是八百三十餘年,若以十五葉計,其平均世代間隔爲55.5年,顯係無稽之談。白氏後人關於世代跨度的“糾錯”——白知讓所撰《白敬宗墓誌》(879)爲二十七代,《白慶先墓誌》(735)亦作二十七代——從十五葉到二十七代,這樣平均世代間隔就變爲30.9年,相對可靠,顯示他們力圖使人確認白氏相對可靠的近祖白建與遠祖白起之間,存在較爲可信的血緣關係。

爲了解釋白氏不同房支的譜系來源,我們可以舉京兆韋氏的事例加以印證,這個例證很好地反映了同姓士族之間使用相同的譜牒及其反映的宗法觀念。隋文帝曾經詢問大臣韋鼎與韋世康的血緣關係如何,韋鼎云:“臣宗族分派,南北孤絶,自生以來,未嘗訪問。”隋文帝敦促韋鼎和韋世康在韋氏郡望所在地杜陵進行聚會,並撰修韋氏譜牒,史載“鼎乃考校昭穆,自楚太傅孟以下二十餘世,作《韋氏譜》七卷”。[注]《隋書》卷七八《藝術·韋鼎傳》,頁1772。當時有存世的《京兆韋氏譜》二卷,[注]《隋書》卷三三《經籍志二》,頁989。無法考知這是不是韋鼎所撰的譜牒。《新表》敍述韋氏遠祖云:“韋氏出自風姓。顓頊孫大彭爲夏諸侯,少康之世,封其别孫元哲于豕韋,其地滑州韋城是也。豕韋、大彭迭爲商伯,周赧王時,始失國,徙居彭城,以國爲氏。韋伯遐二十四世孫孟,爲漢楚王傅,去位,徙居魯國鄒縣。”[注]《新唐書》卷七四上《宰相世系表》“韋氏”條,頁3045。《新表》所載韋氏世系,較之韋鼎所撰的《韋氏譜》,更爲詳盡。值得注意者,韋世康和韋鼎都屬於東眷韋氏,前者屬於東眷逍遙公房,後者屬於東眷小逍遙公房,他們的世系分别爲:

穆——□□——□□——楷——逵——□——真嘉——旭——敻——世康

穆——□□——□□——鐘——華——玄——祖歸——叡——正——鼎[注]根據《新表》“韋氏”條、《隋書》卷七八《藝術·韋鼎傳》、《北史》卷二六《韋閬傳》等資料。

可見,韋鼎和韋世康是共九代祖的族兄弟關係。[注]有的文獻記載韋華是韋穆元孫,則韋鼎和韋世康相差一輩。《元和姓纂》卷二“韋氏”條,頁182。韋鼎所言“宗族分派”的本質,就是兩人早已出“小宗”範圍;而“南北孤絶”則指其五代祖韋華隨宋武帝劉裕過江,[注]矢野主税《韋氏研究》,頁59。居於襄陽縣,故《姓纂》歸於“襄陽房”,則韋穆後裔的“南北分裂”,始於韋華之南遷,迄於韋鼎已歷五代。史載,京兆韋叡“自漢丞相賢以後,世爲三輔著姓”。[注]《梁書》卷一二《韋叡傳》,頁220。韋賢是京兆韋氏經常追溯的“英雄祖先”。唐代韋氏碑誌所載譜系,比韋鼎所撰《韋氏譜》的世系更爲遙遠,拉長了韋氏的譜系,如立於大中五年(851)的《韋正貫神道碑》記述其先世云:“韋氏之世系尚矣,陶唐氏之後,有國豕韋者,實爲商伯。周衰,遷于楚之彭城。漢興,韋孟爲楚元王傅。繇孟五世至丞相賢,韋氏遂顯大。賢封扶陽,後徙平陵。及子元成,别徙社陵,子孫家焉,遂爲京兆人云。”[注]《全唐文》卷七六三《蕭鄴·嶺南節度使韋公神道碑》,頁7943。但是,這樣的譜系資訊早在北魏孝昌元年(525)的《韋彧墓誌》中已有顯示:“肇基顓頊,命氏豕韋,翼商周爲世祿,歷漢魏而朱軒。大丞相、扶陽節侯賢,小丞相、恭侯玄成,即公十六世祖也。”[注]羅新、葉煒《新出魏晉南北朝墓誌疏證》,北京,中華書局,2016年,頁124。不過,京兆韋氏將祖先追溯至韋賢,基本等同於追溯至韋孟,因爲在北朝隋唐通行於世的《漢書》記載韋賢之祖就是韋孟。[注]《漢書》卷七三《韋賢傳》,北京,中華書局,1964年,頁3101。根據史傳,韋閬與韋彧之父韋珍爲族兄弟關係,[注]《北史》卷二六《韋閬傳》,頁958。則韋閬與韋珍是共高祖而不共曾祖的平輩。也就是説,按照“小宗”的觀念,韋世康與韋彧、韋彪父子已“五世而斬”。可見,韋鼎與他們的世系關係更爲遙遠,則韋鼎和韋世康聯宗合譜時,吸收了韋彧家族的譜系知識,又排除了韋孟之前的遠祖資訊。

京兆韋氏的事例客觀證實,同一姓氏的不同房支完全可能采用相同的譜系知識,例如家族譜牒、事狀、家傳等資料。由此,我們推斷,白居易家族、白敏中家族和白羨言家族采用了幾乎相同的譜系知識,而關係較近的白敬宗家族卻采用了另一個文本系統。需要强調,在構建上古時期的聖王祖先或英雄祖先時,他們的史源大致相同,基本采用了《禮記》《國語》《戰國策》《左傳》《史記》《世本》等傳世文獻。

二 遠祖系統的比較: 白氏、郭氏與王氏

關於白氏漢魏祖先的描述,白居易所撰《醉吟先生墓誌銘》也追認白起爲祖先,“秦將武安君之後”。[注]岑仲勉先生認爲這份墓志銘是僞作,參見岑仲勉《白集醉吟先生墓誌銘存疑》,《中央研究院歷史語言研究所集刊》第9本,1947年,頁541—544。自撰墓誌顯然具有較大的可信性,這也是六朝以降的傳統,如王績曾經撰寫《自作墓誌文並序》。[注]參見川合康三《中國的自傳文學》第四章《死者眼中的“我”》,蔡毅譯,北京,中央編譯出版社,1998年,頁117—140。通檢筆者蒐輯的二十五份白氏碑誌和事狀等材料,其中十四份明確追溯白起爲祖先,有兩份雖然没有明確追溯,但以四字、六字或對稱的賦文典故,如《白知新墓誌》所載“坑長平而熸趙”,當指白起。中古碑誌的祖先追敍除卻明確指明祖先以外,通常采用虚實相間的駢文典故加以表述。這種華麗的辭藻和語句背後,通常有着明確的指涉。不僅如此,雖然没有追溯白起爲先祖,但已被視作常識加以省略,如白居易所撰《白季庚事狀》,而白居易同年撰述的《白季康墓誌》就載明“秦武安君起之裔胄”。[注]《全唐文》卷六八《白居易·唐故溧水縣令太原白府君墓志銘》,頁6949。在白居易家族内部,只有《白幼美墓誌》和李商隱所撰《白居易墓誌》没有追溯白起,其他所有碑誌和事狀都追認白起爲先祖。换言之,作爲白氏的英雄祖先,白起已經成爲譜系常識被白氏家族所接受和普及。[注]白起因大肆坑殺趙卒,而被普通民衆長久痛恨,迄今爲止,山西地區尤其高平一帶的居民,以“炸白起”、“白起肉”等命名特色小吃。如此,白起在民間社會的“小傳統”和精英羣體的“大傳統”之間,則呈現出二律背反的現象。這種變化揭示了什麽樣的歷史現象,筆者擬以“英雄祖先的成立: 關於白起形象的例證”爲題,另做探討。關於白起信仰的初步研究,參見姜守誠《罪魂·鬼王·神將——秦將白起的宗教化形象建構》,《世界宗教研究》2016年第5期,頁71—80。當然,這種常識在使用的過程中,也存在着種種變化,如《白勝碑》記載白勝和白起的關係是“九世孫”,而《白敏中墓誌》卻載他們是父子關係。除此以外,不僅白建的後裔——以白居易和白敏中爲核心的精英家族——接受這種祖先認同,這個房支以外比較普通的白氏人物,也以白起爲先祖,如《白仵貴墓誌》《白義寶墓誌》和《白敬立墓誌》。白氏的這種追祖情形,契合王明珂所謂“尋得或假借一個華夏的祖先傳説”,從而實現華夏化的歷程。[注]王明珂《華夏化的歷程: 太伯傳説的考古與歷史學研究》,頁332。很可能出自龜兹族的白氏家族,需要尋找一個華夏族的祖先傳説,而英雄人物白起的後裔又湮没無聞,抑或絶嗣。如此,這種前後相隔千年之久、風馬牛不相及的人物,通過這種雙向的互動,成功建構起一套完整的祖先系統。可以説,其他家族都在重複着這樣的故事。例如,北朝隋唐時期的太原郭氏塑造郭泰爲祖先,如出一轍。

白氏祖先中的“楚國”元素,在白敏中之後發生變化,撰于乾符六年(879)的《白敬宗墓誌》中的白氏祖先,出現了由南向北的反轉:

顓頊帝之後。帝之裔孫曰起。起爲秦將,封武安君,有功于秦,與立祠。將軍二十代孫府君七代祖建,齊中書令、贈司空,有功于齊。[注]周紹良、趙超主編《唐代墓誌彙編續集》乾符030《唐故白府君墓誌銘並序》,頁1139。

白敬宗雖然不是白居易家族,但都是白温後裔,他們有可能持有相似的譜牒文本;不過,他們在始祖記憶上顯然不同,白敬宗追溯顓頊爲始祖。這種轉變不是一時發生的,此前已有若干迹象。開元二十六年(738)張鼎所撰的《白慎言墓誌》記載其世系云:“其先軒轅之裔,爲重黎也。掌四時之官,爲祝融也。”[注]《唐白慎言墓誌并蓋》,趙君平、趙文成主編《秦晉豫新出墓誌蒐佚》474,北京,國家圖書館出版社,2012年,頁604—605。這種轉變的意義何在?我們首先來看顓頊和祝融的關係,《史記·楚世家》記載:

楚之先祖出自帝顓頊高陽。高陽者,黃帝之孫,昌意之子也。高陽生稱,稱生卷章,卷章生重黎。……帝嚳命曰祝融。……而以其弟吴回爲重黎後,復居火正,爲祝融。吴回生陸終。陸終生子六人,……六曰季連,羋姓,楚其後也。[注]《史記》卷四《楚世家》,頁2039—2040。

據此而言,祝融和羋姓則爲顓頊後裔的一個分支。不過,這是司馬遷關於上古帝王的世系認識。實際上,關於祝融和顓頊的關係,大致有三説,一説祝融是顓頊後人,司馬遷即持此説;一説祝融是南方炎帝之佐神,《禮記·月令篇》云,“其帝炎帝,其神祝融”;一説祝融是顓頊之子,《風俗通義·祀典》記載,“顓頊氏有子曰黎,爲祝融,祀以爲竈神”。學者據此認爲,從古史系統而言,年代愈晚,兩人關係更加密切;顓頊爲北方水德之帝,祝融爲南方火德之神,兩人地位有差别。[注]楊振紅《北大藏西漢簡〈蒼頡篇·顓頊〉的文義及其思想背景》,《中國中古史的史實與想像國際學術討論會論文集》,天津,南開大學,2017年,頁49—63。不僅如此,祝融和顓頊建立世系關聯,顧頡剛認爲,正是楚國出於統治中原的法統需要,從而“把黃帝、顓頊等(華夏)大神堆到楚祖吴回、陸終的頂上……因而就把無數族類的祖先鎔化成爲一個整體”。[注]顧頡剛《顧頡剛古史論文集》第1册《前言》,北京,中華書局,1988年,頁12。按,楚國世系和華夏世系的關聯,極爲複雜,也是上古史學者聚訟已久的話題。近年出土的簡牘,成爲探討這個話題的有力武器,比較全面的學術史,參見郭永秉《帝系新研: 楚地出土戰國文獻中的傳説時代古帝王系統研究》,北京大學出版社,2008年,頁165—218。

如果説這是漢人意識中的祝融與顓頊之關係,那麽,在六朝隋唐時期,士人知識結構中的祝融與顓頊關係如何?立於延熹七年(164)的《山陽太守祝睦碑》記載其先世云:“其先蓋高辛氏之火正,?償正能淳曜天地曰祝融。遂獲豐阜之胙。煇裔昌遠。大乃侯伯。分仕諸夏。鄭有祝聃者。君其胤也。”[注]洪适《隸釋·隸續》卷七《山陽太守祝睦碑》,北京,中華書局,2012年,頁80—81。而《元和姓纂》“祝氏”條云,“黃帝祝融之後,周武王封黃帝之允于祝,因氏焉。鄭有祝聃,衛有祝鮀,或以祝史之後,以官爲姓。”案《世本》,祝,任姓。《禮記》,封帝堯之後於祝。惟《唐世系表》謂出自姬姓,黃帝之後。若祝聃,祝鮀,則俱以官爲姓,非姬姓也。[注]《元和姓纂》卷一“祝氏”條,頁1436—1437。《晉書》記載司馬氏先世云:“其先出自帝高陽之子重黎,爲夏官祝融,歷唐、虞、夏、商,世序其職。”[注]《晉書》卷一《宣帝紀》,北京,中華書局,1974年,頁1。《晉書》所云,不是空穴來風。庾信撰於天和六年(571)的《司馬裔墓誌》,其銘文云:“祝融是命,重黎克舉。公族乃建,天官即序。”[注]《全後周文》卷一六《庾信·周大將軍琅琊定公司馬裔墓誌銘》,頁3962。《晉書》的這種認識似乎有違史實,顧炎武云:

重、黎爲二人,一出於少昊,一出於顓頊。……《宋書》載晉尚書令衛瓘、尚書左僕射山濤、右僕射魏舒、尚書劉寔、司空張華等奏,乃云:“大晉之德,始自重黎,實佐顓頊,至於夏、商世序天地,其在於周,不失其緒。”似以“重黎”爲一人,不容一代乃有兩祖,亦昔人相沿之謬。[注]《日知錄集釋》卷二五“重黎”條,頁1397。

重、黎究屬一人還是二人,都不影響他們關於重黎和顓頊統一性的認識,即祝融是顓頊後裔。而在南北朝時期,祝融和顓頊似乎仍作爲火德與水德之神的對立而存在。北朝末期,博陵大族崔仲方上書論取陳之策云:“昔史趙有言曰:‘陳,顓頊之族,爲水,故歲在鶉火以滅。’……楚,祝融之後也,爲火正,故復滅陳。”[注]《隋書》卷六《崔仲方傳》,北京,中華書局,1973年,頁1448。與之相反,上古秦漢時期儒家經典關於祝融和顓頊統一性的認識,在中古時期持續産生影響。顔真卿所撰《顔惟貞墓誌》云:“其先出於顓頊之孫祝融。融孫安爲曹姓。其裔邾武公。名夷甫。字顔。子友。别封郳爲小邾子。遂以顔爲氏。多仕魯爲卿大夫。孔門達者七十二人。顔氏有八。戰國有率斶。秦有芝貞。漢有異肆安樂。其後喪亂。譜牒淪亡。”[注]《全唐文》卷六八《顔真卿·唐故通議大夫行薛王友柱國贈祕書少監國子祭酒太子少保顔君碑銘》,頁3448。又如彭氏,出自顓帝高陽氏之後,顓帝曾孫犂,爲高辛氏火正,有大功,實能光融天下,命曰祝融。又如羋氏,出自顓帝,生稱,稱生卷章,卷章生重黎,重黎誅弟吴回,代爲祝融,是爲火正。[注]《古今姓氏書辯證》卷一六“彭氏”條,卷二一“羋氏”條,頁229、307。其中,羋氏資料顯然來自《史記》卷四《楚世家》,頁2027。關於中古士人意識中的祝融後裔,《元和姓纂》“秃氏”條云,“秃,《國語》,祝融後八姓,已、董、彭、秃、妘、斟、曹、羋,周滅之矣。賈逵云,秃,彭姓,别族。”[注]《元和姓纂》卷一“秃氏”條,頁1448。又見《古今姓氏書辯證》卷三五“秃氏”條,頁537。八姓之外,又如蘇氏,顓頊祝融之後;毛渾,祝融子毛渾之後。

由此可見,至少在中古士人的知識結構中,祝融和楚熊不能完全視作南方蠻夷的形象而存在,但同樣不能簡單地視作黃帝後裔的形象而存在,《國語》所云祝融後裔八姓,都是較爲罕見的姓氏,也是這種情形的見證。《白敬宗墓誌》出現的新傾向,即祖先記憶從南方的祝融延伸至北方的顓頊。比較《元和姓纂》和《新表》所載,可以確定《白敬宗譜系》所本史源——如《左傳》所載,“顓頊氏有子曰犁,爲祝融”,[注]《春秋左傳正義》卷53《昭公二十九年》,阮元校刻: 《十三經注疏》,北京,中華書局,2009年,頁4613。或者《大戴禮記·帝紀》的相關記載——很可能構成《姓纂》《新表》《辯證》的重要史源。雖然《史記》記載顓頊和祝融都是黃帝後裔,但祝融顯然帶有華夏邊緣的蠻夷屬性,這種祖先地域屬性的改變和世系的延伸,更具象徵性的文化意義,與其説與太原郡望更加匹配,毋寧説是白氏家族在胡漢、華夷問題上的調適與選擇,此後成爲家族譜系的基本常識。

與太原白氏的遠祖構建從南向北的華夏化道路不同,大多數漢人家族自始至終保持着“純正”的華夏後裔——黃帝爲主,炎帝爲輔——的形象。中古碑誌所載大多數士族成員都以黃帝後裔自居,表現在譜系書寫中,就是紛紛將上古時期的祖先追溯至黃帝或者黃帝後裔,周王室成員是他們熱衷攀附的主要對象。

太原王氏的遠祖構建,競以出自周王室的太子晉爲遠祖,其例甚夥,聊舉數例以證之:“(王昌)玉根肇于子晉,金枚光於太原,弈葉冠華,領袖當世。”[注]《魏故威遠將軍涼州長史長樂侯王君墓誌銘》,趙超《漢魏南北朝墓誌彙編》,天津古籍出版社,2008年,頁84。“(王温)啓源肇自姬文,命氏辰于子晉。漢司徒霸、晉司空沈之後也。”[注]《王温墓誌》,《新出魏晉南北朝墓誌疏證》,頁130—131。“(隋衙君妻王氏)昔子晉輕舉,落落躡于雲霄;子喬騰躍,俄俄游於星□。”[注]《衙君妻王氏墓誌》,《新出魏晉南北朝墓誌疏證》,頁566。“(王承法)自周靈王太子晉避世,隱居嵩丘,時人號曰王家,因以爲氏。五代孫霸生子二: 殷,威。及漢,殷則列封琅琊,威則胤食太原。”[注]《唐代墓誌彙編》開元502《唐衡州刺史束府君故夫人太原郡君王氏墓誌銘并序》,頁1501。“(王冷然)昔周靈王太子晉御六龍之駕,遊九天之上,世人旌其道化,以王子之後,因爲氏焉,公則其後裔也。”[注]《唐代墓誌彙編》天寶002《唐故右威衛兵曹參軍王府君墓誌銘序》,頁1532。“(王心自在)其先自周靈王太子晉後厥有氏焉,其蕃衍茂實,紛綸史籍,不與諸任齒者,是稱最焉。”[注]《唐代墓誌彙編》天寶094《唐朝議郎行太府寺南市令朱公故夫人太原王氏墓誌銘并序》,頁1597。“(王希晏)其先得姓大周,則靈王太子晉之後也。”[注]《唐代墓誌彙編》大曆051《王希晏墓誌》,頁1792—1793。可以看到,最遲在北魏熙平元年(516),周王室太子晉已經成爲王氏追根溯源最重要的元素。需要强調的是,這些祖先不僅存在於地下的墓誌資料,也存在於地上的資料,如神道碑。例如,戴少平撰於元和三年(808)的《王榮神道碑》,記述其先世云:“肇自軒后,延于周室。自靈王喪道,黜太子晉于河東,時人號爲王家,子孫因以命氏。子晉生敬宗爲司徒。”[注]《全唐文》卷七二《戴少平·鎮國大將軍王榮神道碑》,頁7410。又如李宗閔撰於大和四年(830)的《王播神道碑》云,“周靈王太子晉之後,以歷世爲王,因而受氏”。[注]《全唐文》卷七一四《李宗閔·故丞相尚書左僕射贈太尉太原王公神道碑銘》,頁7335。王氏碑誌和神道碑互相印證,説明早在《元和姓纂》成書之前的時代,周王室太子晉已經成爲太原王氏共同認可的始祖。幾乎同時,還有極少數的王氏碑誌,在追祖過程中“邁過”周王室太子晉,溯至后稷、帝嚳等遠古時期的帝王。譬如:“(王通)其先自后稷之佐唐虞,洪源斯盛;仙人之辭伊洛,世祿方隆。”[注]《唐代墓誌彙編》貞觀103《大唐處士王君墓誌銘并序》,頁74。“(王寬)后稷之苗胄,即王龜之後也。”[注]《唐代墓誌彙編》永徽121《唐故王君墓誌銘并序》,頁209—210。“(王思福)后稷之苗裔。性必天授,□惟師資。”[注]《大唐故王府君墓誌銘》,《全唐文補遺》第8輯,頁404。當然,也有王氏家族將后稷和帝嚳等祖先拼湊在一起,如“(王則)仰承帝嚳之華胄,稟后稷之神苗,四海推其盛族,百代貴其風猷。”[注]《唐代墓誌彙編》永徽053《大唐永徽三年王君墓誌》,頁165。“(王景祚)帝嚳后稷之後。周太王王季之後。因王顯姓者。始自四十一代祖赤平王之孫。”[注]《全唐文補編》卷五七《王顔·慈州文城縣令王景祚並仲子郴州郴縣丞墓碣序》,頁696。應該指出,太原王氏將帝嚳、后稷等明顯具有黃帝後裔色彩、介於神祇與聖賢之間的人物作爲祖先記憶,可以折射漢族士人構建上古祖先的主要内容。在王氏建構“黃帝—周王室(太子晉)”主流祖先系統之外,還存在其他的祖先構建形式,“黃帝——殷商貴族”也構成王氏祖先記憶的次要系統,例如“(王基)其先出自有殷,周武王尅商,封箕子於朝鮮,子孫因而氏焉”。[注]《魏故處士王君墓誌銘》,《漢魏南北朝墓誌彙編》,頁138—139。這些“溢出”王子晉的譜系資源,在《姓纂》和《新表》等主流資料編撰過程中,被有意地簡化而整齊劃一。

太原王氏追溯的遠祖模式同樣適用於其他家族。如太原郭氏。他們也在竭力塑造“黃帝—周王室(虢叔)”的祖先系統。郭氏祖先泛稱姬周者,如“(郭定興)于維郭氏,誕自周胄,其根既深,其干亦茂”。[注]《郭定興墓誌》,《新出魏晉南北朝墓誌疏證》,頁91。“(郭氏)氏興虢叔,胄自姬昌。挺生明德,是號芬芳”。[注]《唐代墓誌彙編》永徽144《大唐故王氏郭夫人墓誌》,頁225—226。與太原王氏相似,郭氏的祖先構建也“邁過”虢叔等人物,將帝嚳、后稷、顓頊、高辛等上古神哲,甚至軒轅黃帝直接作爲祖先記憶:“(郭長生)軒轅氏之苗裔”,[注]《全唐文補編》卷一五《郭府君墓誌銘》,頁1826。“(郭敬)帝軒轅之苗胄”,[注]《唐代墓誌彙編》顯慶153《郭敬墓誌》,頁325。“(郭海)其先帝周后稷之苗裔”,[注]《唐代墓誌彙編續集》垂拱009《大唐郭府君墓銘》,頁285—286。“(郭行節)源乎高辛之才子,派乎周文之令弟,錫土始於下陽,受氏基於東國。虢郭聲類,因而氏焉”,[注]《唐代墓誌彙編續集》長壽009《大周故郭府君墓誌銘》,頁326。“(郭懷則)高辛氏之茝裔,周后稷之胤緒,尚書郎扶風太守式之後也”,[注]趙力光主編《西安碑林博物館新藏墓誌彙編》,頁442—443。“(郭佐思)府君厥初苗裔,顓頊之後,望冠太原并州”。[注]《西安碑林博物館新藏墓誌彙編》,頁867—869。由此可見,太原郭氏以黃帝系統的上古人物作爲主要追祖物件。但在黃帝後裔之外,郭氏的遠祖構建同時混雜着其他的系統。王明珂先生指出,只有少數華夏門閥自稱“炎帝之裔”,其中最著名的應是博陵崔氏。[注]王明珂《英雄祖先與弟兄民族: 根基歷史的文本與情境》,頁53—55。僅以《新表》所載,在崔氏以外,封氏、許氏、紀氏、吕氏、齊氏等家族也將炎帝追認爲祖先。《新表》所見這些家族的炎帝記憶,在中古碑誌中都有不同程度的反映。除此之外,黃帝後裔的家族,也有將炎帝追認爲祖先者,如“(郭益)炎帝之苗裔,并州刺史郭汲之孫”。[注]《唐代墓誌彙編續集》咸亨004《唐故郭君墓誌之銘》,頁186。

其實,白氏、王氏和郭氏等家族動輒將遠祖追溯至上古帝王的做法,早在東漢已經形成氣候,其例甚夥,聊舉數例以證之。《漢成陽令唐扶頌》載其先世云:“其先出自慶都,感赤龍生堯,王有天下,大號爲唐。治臻雍熹,尊天重民,禪位虞(缺)光受茅土,通天三統,苗胄枝分,相土脈居,因氏唐焉。累世含祚,受天之怙,胤嗣彌光,爲漢台輔。”[注]《隸釋·隸續》卷五《漢成陽令唐扶頌》,頁60。慶都傳説爲堯母,則唐氏追尊堯爲遠祖。攀附之俗,東漢已然,經常假神聖或正統之外衣。東漢家族攀附上古傳説帝王之外,經常“順流而下”,追溯秦漢時期的猛將名賢爲祖先。如,張良成爲張氏的攀附對象,《巴郡太守張納碑》載其祖先云,“其先□□之胄,立姓定氏,應天文像,炎漢龍興,留侯維幹,枝裔滋布,並極爵秩。”[注]《隸釋·隸續》卷五《巴郡太守張納碑》,頁61。這些譜系追敍中的白起、王翦、張良等秦漢人物,我們稱爲“英雄祖先”,而王昶、王坦之等六朝人物,我們稱爲“名士祖先”,前武後文,從而與上古時期亦真亦幻的聖王祖先相區别。中古時期的任何家族,在追溯秦漢時期的祖先時,幾乎都會攀附活躍於該時期的“英雄祖先”。《新表》所載諸姓的譜系敍事即爲證明。再以太原王氏爲例加以説明。王氏追溯“英雄祖先”,比較典型的材料是隋開皇三年(583)的《王士良墓誌》云:

受姓姬年,開元周曆,瑞鳥流火,仙鶴乘雲。秦將去殺之慈,漢宰垂仁之惠,遺瓞遂繁,後苗兹廣。子師梟卓,勳高海内,孺仲慕黨,名振京師。遠祖昶,魏司空。七世祖忳,雁門太守,英聲茂績,可略而言。洎于近葉,並爲邊將,骨鯁不虧,銀艾相襲。考名,蘭陵太守、兗州刺史。[注]羅新、葉煒《新出魏晉南北朝墓誌疏證》,頁326—329。

這份墓誌的譜系書寫相對完整,其中“姬姓”、“周曆”是指上古時期的祖先,“秦將”、“漢宰”可能是指秦漢時期的王翦、王賁以及王陵、王吉等,“子師”顯然是指王允,“孺仲”是王霸之字。這些人物雖然都是真實的歷史人物,但不能構成王士良的祖先譜系,因爲王霸、王允、王昶和王忳可視作王士良家族在漢魏六朝所建構的祖先譜系,但他們籍貫不同,亦無血緣關係。[注]《後漢書》卷六六《王允傳》,北京,中華書局,1965年,頁2172—2178;《後漢書》卷八三《逸民·王霸傳》,頁2762;《三國志》卷二七《魏志·王昶傳》注引《王氏譜》,北京,中華書局,1959年,頁744。這種“同姓名人錄”式的拼湊、鋪陳、附會,乃至複製和傳播,構成中古士族譜系構成的主要特徵。比較來看,白氏的祖先資源,因六朝白氏人物的缺乏而顯得寥寥可數,漢魏六朝的“英雄祖先”,僅有白起、白邕、白建等人;而王氏的情形大不相同,王澤、王昶、王瓊、王坦之、王慧龍等在六朝時期較爲活躍的王氏名流,成爲王氏追溯祖先的對象。漢魏六朝的“英雄祖先”,在血統上接續上古時期的“聖王祖先”與高曾以内血統清晰的“世俗祖先”,亦真亦幻,游走於虚實之間,共同成爲士人祖先記憶的組成部分。

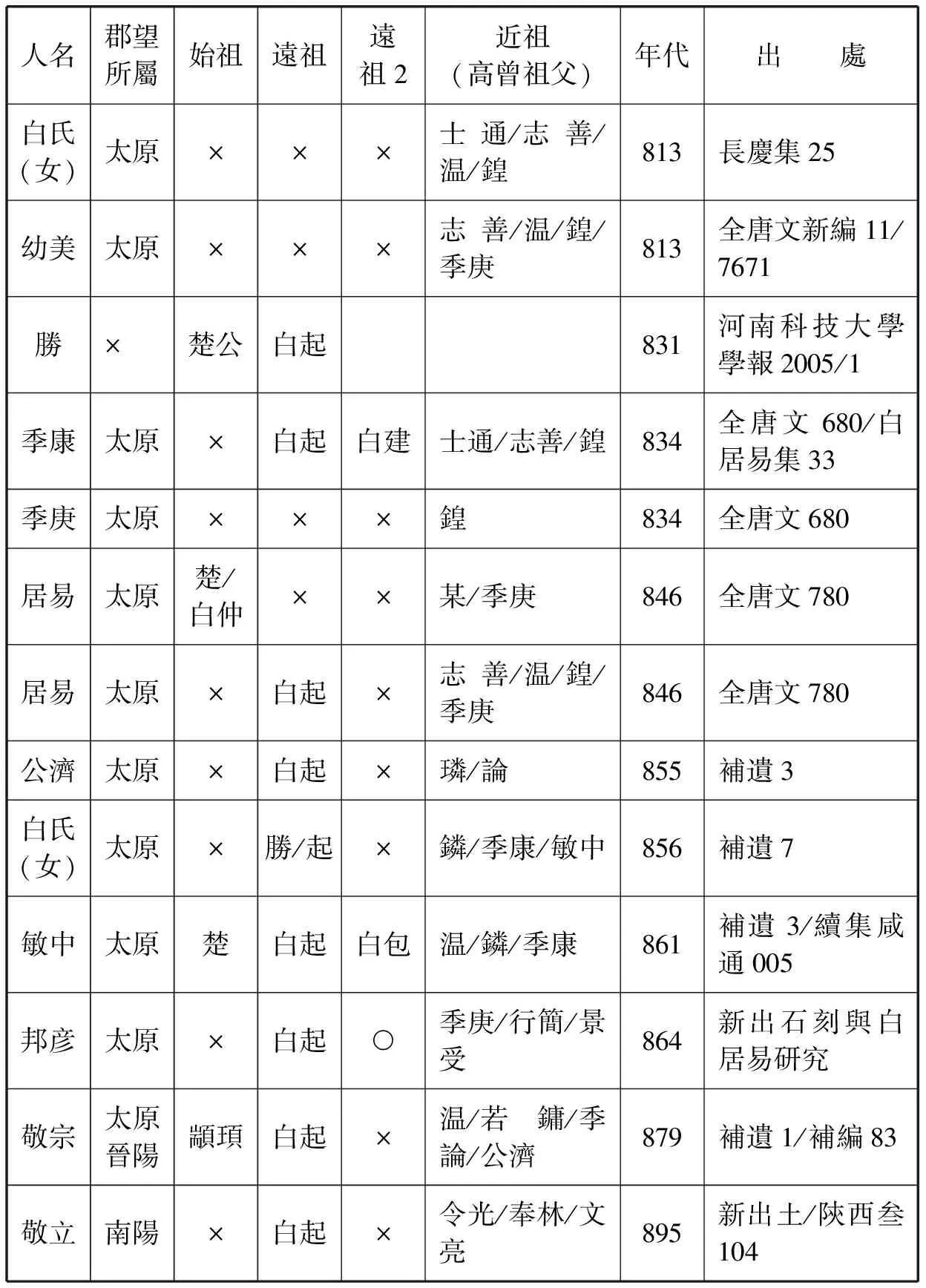

三 譜系構建的雙軌制

一份標準的士族譜系,往往疊加、覆蓋和累積着上古傳説祖先、秦漢英雄祖先、六朝名士祖先,以及近世真實祖先。出自龜兹族的白氏,在六朝時期缺乏名士,但也基本符合這種模式。根據筆者所蒐輯的二十五份白氏碑誌或事狀等資料,白氏構建的祖先類型大致是: 顓頊(或祝融)—白勝—白起—白建—高曾祖父。關於這些祖先的可靠性,前引顧炎武所云,秦漢之前的英雄祖先和聖王祖先多不可靠。顧氏的判斷是正確的,一是幾乎没有辦法進行生物學意義的科學驗證;二是中國士庶的姓氏制度迄于西漢末年纔正式確立。[注]徐復觀《中國姓氏的演變與社會形式的形成》,《兩漢思想史》第1卷,上海,華東師範大學出版社,2001年,頁174—206。就白氏而言,白建似乎都頗爲可疑。但是,否定士族譜系中遙遠祖先的真實性,遠遠不是本文的主要目標。這些譜系資源,多數來自戰國秦漢及其以前的歷史文獻和傳説故事,經過剪裁加工,從而嫁接於普通家族的世系之前,構成一份標準而完整的士族譜系。可以説,白建之前的祖先元素,都是依循這樣的原則。秦漢之際,類似白起的英雄祖先,如王翦、李牧、趙奢等英雄人物,或者如郭泰等名流,不斷被中古時期的其他同姓士族家庭追認爲祖先。當然,這僅僅是問題的表象,關於英雄祖先何以形成及其産生的深刻影響,筆者擬另文撰述。

往前一步,在黃帝、炎帝之類“終極始祖”方面,王氏、郭氏等家族基本以黃帝後裔自居,但極少數成員也有追祖炎帝之經歷;白氏等出自非漢的家族有所不同,他們曾以南方祝融等爲先祖,後來由夷入夏,變羋姓爲姬姓,成爲黃帝的華夏後裔。作爲比較,郭氏譜系中炎帝祖先僅僅曇花一現,黃帝系統占據主導;武氏譜系中殷商祖先的逐漸消失,姬周祖先成爲主流。炎黃等神性祖先和三代王室成員,成爲各個姓氏和族羣爭相攀附的祖先。種種變化説明,士族賴以存在的政治、社會和文化背景一旦發生變化,決定其譜系文本中的祖先也隨之增删和改易。另外,若以《新表》和《姓纂》所載譜系作爲最終版本的話,中古碑誌、氏族譜甚或史傳文獻都是其最爲重要的史源,它們經歷着不斷的編纂、修正、補充和再形成的歷史過程。白氏譜系的文本系譜至爲複雜,不同房支的譜系資源有同有異。需要强調的是,中古碑誌所載譜系不同時段的祖先元素,其史料來源相當不同: 譜系下游即高曾以内的祖先,材料來自家族保存的氏族譜資料,中游乃至上游的祖先記憶,史源複雜,可能參考了其他地區同姓士族的譜牒類文本,抑或史傳文獻。

中古白氏譜系呈現的若干變化,代表士族譜系構成的普遍特徵。士族譜系表現出若干具有“二元對立”色彩的特徵: 虚與實、遠與近、詳與略、南與北、夷與夏、大宗與小宗、神話與世俗、郡望與籍貫、血緣與地緣、連續與斷裂、沿襲與損益等,即真實祖先和虚擬祖先、實際籍貫和虚擬郡望、傳説故事與歷史事實並存的雙軌制特徵,猶如逆向卻具有同等標準的公路系統,呈現出相互對沖和糾纏,卻又嚙合與共存於任何一份中古時期的譜系資料中。中古大族的旁門枝葉,甚或同姓的一般家族,直接或間接追溯同姓高門大族的“英雄祖先”或“名士祖先”,試圖與高門大族的郡望建立聯繫,這本是“士庶之際,實自天隔”[注]《宋書》卷四二《王弘傳》,頁1318。的身份秩序不能容忍的。柳沖云,譜牒撰修的功能正是“使夫士庶區分,懲勸攸寄,昭之後世,實爲盛典”。[注]《唐會要》卷三六《氏族》,北京,中華書局,1955年,頁665。隋唐以降,士族譜系的壁壘堅冰逐漸融化,森嚴的身份秩序開始被突破,最突出的表現莫過於同姓譜系資源邊界的日益泛化。五代郭崇韜哭拜郭子儀之墓,固然貽笑萬世,[注]《名公書判清明集》卷二《官吏門》“冒立官户以他人之祖爲祖”,北京,中華書局,1987年,頁44。但冒認祖先和攀附名流成爲隋唐以降士族譜系構成的主流。同姓之間的不同宗派、不同房支,輒相附合,士人追溯祖先的攀附現象,激起的“漣漪”,從高曾祖先擴散至六朝,再及秦漢,以至上古;祖先攀附範圍的擴張和延伸,與士族階層的演變與認同直接相關。這些攀附行爲,已經突破了大宗的規定範圍。中古士族譜系的形成與演變,無論其書寫的形式是華彩辭章,還是樸實無華,都是不同時代祖先的文獻來源、宗法觀念、家族利益及其所處的政治文化之間的糾纏、對沖與調和。這種看似淩亂不堪卻井然有序,並持續存在的“譜系混合物”,呈現出淩駕譜系真實性之上的客觀存在性,從而沉澱爲士族譜系的“新常識”。這種真僞交錯的轉换和變化影響着近世宗族譜牒的構成特徵。

補記: 本文係國家社科基金重點項目“中古氏族譜的整理與綜合研究(18AZD025)”、年度項目“漢魏南北朝墓誌箋證”(17BZS041)階段性成果,在撰寫和修改過程中,承蒙胡阿祥、劉濤、仇鹿鳴、姜望來等先生提供相關資料和線索,謹此致謝。

(續表)

附表二中古太原白氏世系簡圖[注]此份世系圖根據《新唐書》卷七五下《宰相世系表》“白氏條”(頁3412—3414)以及二十五份白氏碑誌和事狀整理而成,世系圖中黑體字的人名,表示迄今已經刊佈碑誌的誌主或事狀的狀主,虚線表示令人懷疑的世系。圖一所示,中古時期的太原白氏尚未形成穩定而持續的行輩命名方式,白建二子均爲士字輩,士遜二子延續君字輩,但迄于白温一代已經没有明顯的標記。白温三子,均爲同形人名,都是金字旁,這也可以糾正若干墓誌錄文的錯謬,例如《全唐文補遺》將白公濟的祖父“鏻”記載爲“璘”,而《新表》記載爲“潾”(《大唐故白府君墓志銘》,《全唐文補遺》第5輯,頁435;《新唐書》卷七五下《宰相世系表》“白氏”,頁3414)。官職都是揚州錄事參軍。而白鍠兄弟三人雖是同形人名,而他們的子嗣則遵循同字人名,均爲季字輩,但至其孫輩再次放棄同形或同字人名。這種人名的命名方式,和中古南方的人名多有契合之處。參見Dennis Grafflin,“The Onomastics of Medieval South China: Patterned Naming In The Lang-Yeh And T’ai-Yuan Wang”,Journal of the American Oriental Society, Vol.103, No.2, 1983, pp.383-398.中譯文參見葛滌風: 《中古中國南方的人名——以琅琊王氏和太原王氏的模式化命名爲例》,收於范兆飛編譯《西方學者中國中古貴族制論集》,北京,生活·讀書·新知三聯書店,2018年,頁28—55。