中古社會變遷中吴興沈氏的族性轉换

唐燮軍

提要: 沈氏家族自兩漢之際遷居吴興武康以來,始則在西晉末年成長爲吴姓豪族,繼而于劉宋中葉上升爲軍功士族,終乃在齊末梁初嬗變爲文化士族。吴興沈氏的士族化,不僅起步較晚,而且主要通過黨附皇權而得實現。梁末以還,受門風轉向的負面影響,沈氏族勢日漸衰退;隋唐之後,更因爲離散宗族政策的實施和選舉制度的變易,吴興沈氏喪失了鄉里根基的依托,與其他中古士族一樣,最終消融于官僚帝國的組織框架和文化構造之中。

關鍵詞:移民户 吴姓豪族 軍功士族 門風轉向 文化士族 衣冠户

20世紀90年代初期以來,諸多學人,或系統考述吴興沈氏在六朝的地位升降,或勉力探究沈氏家族特質與其長期昌盛于南朝的内在關聯,或積極關注沈氏的家學傳承與文化建樹,或分段細究沈氏家族的發展概況,劉躍進的《從武力强宗到文化士族——吴興沈氏的衰微與沈約的振起》、陳斯風的《南朝名門吴興沈氏宗族考》、陳羣的《南朝後期吴興沈氏考釋》,即其犖犖大者。[注]分刊《浙江學刊》1990年第4期、《社會科學輯刊》2001年第4期、《江西社會科學》2002年第6期。然而,既有的研究成果固然令人欣喜,卻也存在着不少有待彌補的不足,並突出地表現爲缺乏對沈氏家族演進史的整體、全程的考察。爲此,本文著眼於國家權力和家族勢力之間的互動關係,考述吴興沈氏在漢唐之際的升降起落,進而以此窺探此一流程中的政治轉型、社會變遷諸問題。其立論未周、舉證未備之處,敬請方家指正。

一 從移民户到吴姓豪族

中古時期以吴興武康爲本貫的沈氏家族並非當地土著,而是兩漢之交遷自九江壽春的移民户。其始遷祖沈戎(?—58)本爲揚州從事,據説以“説降劇賊尹良”之功,被東漢光武帝封爲海昏縣侯,但他辭而不受,“因避地徙居會稽烏程縣之餘不鄉”。[注]《宋書》卷一《自序》,北京,中華書局,1974年,頁2443。直至東晉前期,儘管吴興地域的行政建置和政區名稱屢有更改,但沈戎後裔始終聚族而居,並隨着家族規模的與日俱增和家財族産的不斷壯大,由最初的移民户逐漸成長爲地方强宗大族,而沈戎本人也以其肇基之功,成爲家族崇拜的偶像、沈氏認同的標識。

東漢前期的吴興地域尚屬“僻冷”之所,[注]《嘉泰吴興志》卷九《郵驛》,臺北,成文出版社有限公司,1983年,頁6771下。其“衿帶重山,地多汙澤”[注]《宋書》卷九九《二凶·始興王濬傳》,北京,中華書局,1974年,頁2435。的自然條件,並不利於農業生産和日常生活,故而沈戎在遷居餘不鄉之初,即爲爭奪生存條件相對較好的柯田,與同期遷入的姚氏家族發生了激烈的衝突。[注]《太平寰宇記》卷九四《江南東道六·湖州》引吴均《入東記》,北京,中華書局,2007年,頁1897。於是,既爲應對緊張的地緣關係,又受當地輕死好鬥的舊俗遺風之影響,沈氏族人遂于武力鍾情有加,並逐漸擴展、沉澱爲整個家族的風尚。

與此同時,在普世的明經入仕之風裹挾下,諸多沈氏族人爲追逐誘人的仕進前途而趨經業儒。相較而言,儘管沈氏的尚武門風終東漢一代與其崇儒傳統並行不悖,但顯然後者表現得更爲顯著,並誕育出若干以經術緣飾吏治的循吏。沈戎之孫沈景於順帝永建六年(131)出爲河間相,范曄《後漢書》載其行事曰:

(河閒孝王)開立四十二年薨,子惠王政嗣。政慠佷,不奉法憲。順帝以侍御史吴郡沈景有彊能稱,故擢爲河閒相。景到國謁王,王不正服,箕踞殿上。侍郎贊拜,景峙不爲禮。……王慙而更服,景然後拜。……景因捕諸姦人上案其罪,殺戮尤惡者數十人,出冤獄百餘人。政遂爲改節,悔過自脩。[注]《後漢書》卷五五《章帝八王傳》,北京,中華書局,1965年,頁1808。

而沈景之父沈鄷(或作沈豐)於章帝建初三年(78)任零陵太守,“爲政慎刑重殺,愛民養化”,其行政風格的儒術化色彩更爲鮮明,因而被謝承《後漢書》列入《循吏傳》。[注]周天游《八家後漢書輯注》,上海古籍出版社,1986年,頁155。沈鄷等人的仕漢經歷,不僅有助於增長本家族的經濟實力,亦抬升了吴興沈氏的政治社會地位。也因此,沈滸、沈鸞、沈直祖孫三人得以先後與本地大姓吴郡陸氏、會稽盛氏通婚;而此類婚媾的締結,無疑揭示該家族的族勢門資,至少在東漢中葉之前,與“世爲族姓”[注]《後漢書》卷八一《獨行·陸續傳》,北京,中華書局,1965年,頁2682。的吴郡陸氏大體相埒。

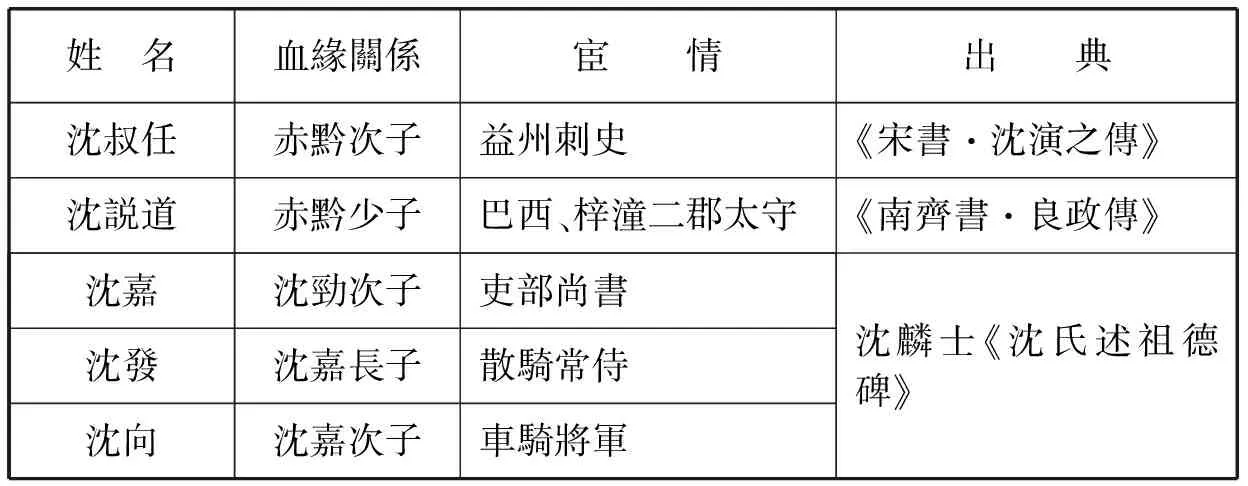

《宋書·自序》稱沈鸞、沈直父子先後被舉爲揚州茂才,但前者僅仕至揚州别駕從事史,後者甚至未曾任職。這顯然不能僅以兩人早卒(分别爲23、28歲)加以解釋,因爲自東漢中葉以降,沈氏族人的官階和官位較爲普遍地呈現出由高轉低、從有到無的明顯趨向(詳參表一)。沈氏族人在東漢後期的仕途失意,可能與察舉制度始於漢順帝陽嘉元年(132)的變革存在着一定的關聯,但更爲重要的原因,似乎還在於他們對於儒學的認同和理解,已從此前的對外在事功的訴求,轉而變爲對個人内在道德修養的自我塑造。

表一 東漢時期沈氏族人仕宦情況一覽

具體而言,東漢後期的沈氏族人對於儒學的體認,主要表現在以下兩個方面: 一是對孝道的身體力行,沈直之子沈瑜和沈儀的“居喪過禮,毁瘠過於成人”,[注]《宋書》卷一《自序》,北京,中華書局,1974年,頁2444。就是其中的顯著事例。二是對忠君觀念的堅守,此以沈友(176—204)爲代表,張勃《吴錄》載其事曰:

是時權大會官寮,沈友有所是非,令人扶出,謂曰:“人言卿欲反。”友知不得脱,乃曰:“主上在許,有無君之心者,可謂非反乎?”遂殺之。友字子正,……權以禮聘,既至,論王霸之略,當時之務,權斂容敬焉。陳荆州宜并之計,納之。正色立朝,清議峻厲,爲庸臣所譖,誣以謀反。權亦以終不爲己用,故害之,時年二十九。[注]《三國志》卷四七《吴主傳》注引張勃《吴錄》,北京,中華書局,1982年,頁1117。

誠然,沈友在接受孫權禮聘後,曾爲其“論王霸之略,當時之務”,又“陳荆州宜并之計”,在他的被害事件中也夾雜着吴會人士與淮泗人物之間的地域分歧和權力爭奪,但潛藏於内心深處的仍是對漢室的崇奉。這不僅可從其“今仁義陵遲,聖道漸壞”的感慨,及其對豫章太守華歆“整齊風俗”、“以裨補先王之教”[注]《三國志》卷四七《吴主傳》注引張勃《吴錄》,北京,中華書局,1982年,頁1117。的規勸中窺見一斑,而且能夠從其爲孫權所論的内容中推知: 論的是王霸之略而非移鼎漢室之策,陳的是兼并荆州之計而非混一天下之謀。

然而,沈氏族人在東漢後期的此類觀念和行事,既不利於個人的仕途發展,也使得有官場權勢可資憑藉的沈氏家族雄風日頽。大致從東漢中葉開始,其政治社會地位明顯呈現出日漸下滑的趨向,因而不但未能在東漢末年成長爲唐長孺先生所謂的“普遍承認的地方當權大姓”,[注]唐長孺《東漢末期的大姓名士》,載《魏晉南北朝史論拾遺》,北京,中華書局,1983年,頁25。甚而制約了該家族在孫吴之世的發展。而此種負面影響,又隨着外在作用力的遞增,表現爲程度上的前弱後强,並大致可以吴大帝黃武初年爲界分爲前後兩段。

在此之前,由於孫氏政權正處於支撑力量從淮泗到吴會的地域性轉换,因而個别沈氏族人,譬如“少綜經藝,尤善《春秋》内、外傳”的沈珩(《宋書·自序》稱其爲沈儀族子),得以仕爲西曹掾,爾後以“有智謀,能專對”,于魏文帝黃初二年(221)出使曹魏,南歸之後,又力陳簡役、務農、强兵、養民、取士之策,最終“以奉使有稱,封永安鄉侯,官至少府”。[注]《三國志》卷四七《吴主傳》注引《吴書》,北京,中華書局,1982年,頁1124。此後,由於九品中正制的移植江南,[注]張旭華《東吴九品中正制初探》,《鄭州大學學報》2001年第1期。以及復客制和世襲領兵制的貫徹,江南地域最終確立了以孫氏皇族爲首的大姓豪門的聯合統治,[注]唐長孺《王敦之亂與所謂刻碎之政》,載《魏晉南北朝史論拾遺》,北京,中華書局,1983年,頁166。並由此過渡到中古士族的成型期和發展期。於是在社會等級分層日益固化的當時,吴興沈氏只能在既有的權力體系和制度框架内作有限的勢力擴展,而始終未能廁身於士族行列之中。這反映在史傳上,就是沈氏族人無從列名《吴志》;期間即便有出仕東吴政權者,非但官位較低,而且大多充任武職。“以氣節立名”、“孫皓時,有將帥之稱”的沈儀之孫沈矯,[注]《宋書》卷一《自序》,北京,中華書局,1974年,頁2444—2445。就是其中最爲典型的代表。

孫吴的亡國,對於江南地域的歷史發展來説,實乃一大變局。由於晉廷事實上的冷落、歧視和壓制,也因爲吴人的憤懣、敵視和抗拒,兩者互爲因果,激成了該地域“自吴亡至晉元帝興”的近四十年間“竊發亂者相繼”的板蕩局勢。[注]《宋書》卷三一《五行志二》,北京,中華書局,1974年,頁914。而諸如此類的變亂,既較大地打亂了該地域原有的社會等級秩序,也爲此前門第不顯的吴興沈氏提供了塊然崛起的契機,並至晚在西晉後期,該家族如同義興周氏,上升爲聲著江左的吴姓豪族。吴興長城人錢鳳“今江東之豪莫强周、沈”的感慨,[注]《晉書》卷五八《周處傳附周札傳》,北京,中華書局,1974年,頁1575。即其有力的旁證。

此所謂吴姓豪族,是指地域觀念上有别於僑姓,家族特質上迥異於士族的家族類型。此類家族未必有高官顯爵,卻必備雄踞鄉里的經濟根基和根深蒂固的宗黨勢力,以及基於强悍武勇而獲取的較爲廣泛的社會影響。不過,以義興周氏和吴興沈氏爲代表的吴姓豪族,其社會地位和官場權勢雖高於寒門庶族,卻遜於吴姓士族(如顧、陸、朱、張等),更難與琅邪王氏等僑姓士族比肩。惟其如此,向士族的轉化成爲豪族化後的吴興沈氏新的努力方向。

二 沈氏家難與東晉政治

也正因爲沈氏家族擁有强大的宗黨勢力和廣泛的社會影響力,晉廷和揚州地方政府有意加以拉攏,使之協助鎮壓江南割據勢力,而沈氏族人也急欲借助國家權力實現士族化。因而西晉末年的吴興沈氏,更多地作爲穩定江南政局的積極力量,爲晉室奔走驅馳。其中,沈矯之子沈陵始則可能因爲參與平定陳敏之亂,約在懷帝永嘉元年(307)三月,被太傅、東海王司馬越辟爲從事,繼而在永嘉五年(311)五至七月間,成爲鎮東將軍、琅邪王司馬睿麾下的參軍。時當湣帝建興三年(315)正月,吴興郡功曹徐馥在義興周氏族人周勰指使下興兵作亂、殺害太守袁琇之際,沈陵又協助晉室討平之。[注]《宋書》卷一《自序》,北京,中華書局,1974年,頁2445。與此同時,沈氏家族的另一代表人物沈充,也約在建興三年之前,被揚州刺史王敦引爲參軍。[注]《晉書》卷九八《王敦傳附沈充傳》,北京,中華書局,1974年,頁2566。沈充,《沈氏述祖德碑》稱其乃沈夔之孫、沈瀾之子。

但在晉室南渡之後,吴興沈氏爭取士族化的努力,受到了較大的束縛甚至遏制。譬如沈陵在東晉建國之後就不再出仕爲官,而沈充雖在王敦的卵翼下得以出任宣城内史,卻也正因爲是王敦黨羽,受到了意欲重振皇權的晉元帝的猜忌和排擠,故而未能在太興三年(320)冬,接替甘卓出任湘州刺史。[注]《晉書》卷三七《宗室傳》,北京,中華書局,1974年,頁1104。也因此,時當琅邪王氏家族與晉元帝的矛盾,最終在永昌元年(322)正月激化爲王敦的稱兵犯闕,沈充隨即在吴興起兵回應,攻打吴國,始則被王敦任命爲大都督、督護東吴諸軍事,[注]《資治通鑑》卷九二晉元帝永昌元年條,北京,中華書局,1956年,頁2893。繼而又進號車騎將軍,領吴國内史。[注]徐震堮《世説新語校箋》卷中《規箴第十》注引孫盛《晉陽秋》,北京,中華書局,1984年,頁311。

沈充對於王敦的這一支持,不但在客觀上維護了東晉初年的以琅邪王氏爲主導的門閥政治體制,而且將吴興沈氏的族勢門資推進到自東漢中葉以來從未見有的程度,並通過摧殘義興周氏,沈氏成爲吴興地域勢力最爲强盛的家族。然而,沈充在協助王敦有效抑制晉元帝重振皇權的努力之後,與錢鳳等其他王敦黨羽,既“侵人田宅”“剽掠市道”,又“凶險驕恣”“殺戮自己”,進而潛謀“篡盜乘輿,逼遷龜鼎”,[注]《晉書》卷九八《王敦傳》,北京,中華書局,1974年,頁2560,2568。最終危及了爲各政派所普遍接受的現有政治體制,因而招致後者的羣起反擊。

史稱太寧二年(324)五月,晉明帝調兵遣將意欲征討叛軍,不但詔令“王敦將帥官僚唯討錢鳳一人,其餘文武無所問罪”,而且特地“别遣(沈)充鄉人沈禎往吴興,諭充許以爲司空”。[注]《建康實錄》卷六《晉上·肅宗明皇帝》,北京,中華書局,1986年,頁155,156。對於晉廷的這一分化離間之計,沈充未嘗不曾洞悉,因而予以斷然拒絶,並于同年七月間身率萬餘士卒奔赴前線,與王含統領下的五萬王敦主力部隊會師建康。然則在此之後,由於王含、錢鳳等人在組織協調和臨陣指揮上的一再失誤,更因爲破壞既有的政治格局並非人情所向,故而叛軍雖然人數占優,卻略遇挫折隨即土崩瓦解,而沈充也在接連兵敗宣陽門和青溪之後退還吴興,最終爲部曲將吴儒所誘殺,且其“黨與誅者以百數”。[注]《晉書》卷二八《五行志中》,北京,中華書局,1974年,頁846。

沈充的預亂及其敗亡對沈氏家族的影響頗爲深遠,就其中的消極作用而言,它不但葬送了吴興沈氏既有的官場權勢,而且從《晉書·忠義·沈勁傳》、《宋書·沈演之傳》及《宋書·自序》等史書的相關記載來看,它也在相當長的時期内,完全阻斷了沈氏族人的仕進前途。其中最爲典型的事例,就是沈充之子沈勁雖“志欲立勳以雪先恥”,卻“以刑家不得仕進”。[注]《晉書》卷八九《忠義·沈勁傳》,北京,中華書局,1974年,頁2317。此外,隨着沈陵之子沈延的遷居武康縣東鄉之博陸里餘烏邨,[注]《宋書》卷一《自序》,北京,中華書局,1974年,頁2444。原本聚族而居的格局也因此不復存在。儘管如此,沈氏家族的鄉里根基卻並未因此而瓦解,《晉書·忠義傳》所載之沈勁“當坐誅,鄉人錢舉匿之得免”一事,就足以實證該家族即便在深受沈充事件負面影響之際,仍在吴興地域擁有盤根錯節的社會關係。尤爲重要的是,沈氏族人也並未因爲此一家難的發生,而放棄做擴展族勢門資的努力。

從晉穆帝永和年間(345—356)開始,諸多沈氏族人在歷經二十餘年的禁錮之後再度紛起出仕。其中,沈勁以“清操著於鄉邦,貞固足以幹事”,深得吴興太守王胡之的賞識,[注]《晉書》卷八九《忠義·沈勁傳》,北京,中華書局,1974年,頁2317。故當永和末年王氏遷職司州刺史,特地“上疏稱勁才行,請解禁錮,參其府事”,結果“朝廷許之”;[注]《資治通鑑》卷一一“晉哀帝興寧二年”條,北京,中華書局,1956年,頁3196。及至穆帝升平(357—361)中前燕侵逼洛陽,沈勁又毛遂自薦,協助冠軍將軍陳祐防守洛陽,在哀帝興寧二年(364)九月後,更是獨力主持戰局,卻終因寡不敵衆,於次年三月被俘見殺。沈勁的死節,不但使吴興沈氏的社會形象由“凶逆之族”一變而爲“忠義之門”,[注]《資治通鑑》卷一一“晉哀帝興寧三年”條“臣光曰”,北京,中華書局,1956年,頁3199。而且便利了其後嗣的入仕晉朝。此後直至東晉亡國的五十餘年間,沈勁子孫至少有七人先後入仕爲官,無論任職人數抑或所居官位,均非此前所能比擬(詳參表二),也因此成爲東晉中後期整個沈氏家族最爲顯赫的房支。

與沈勁頗相類似的是,沈陵後裔也以武力爲憑藉,通過建功疆埸而涉足政界。然而,由於他們始終未曾建立特殊的軍勛戰績,因而仕途並不順暢。據《宋書·自序》所載並旁參其他史書,可知沈延約在永和元年(345)八月至四年(348)八月間,仕爲桓温安西參軍、潁川太守;而其子沈賀,則在哀帝興寧三年(365)二月之後,職任桓沖南中郎參軍,時當廢帝太和四年(369)十月,豫州刺史袁真因不甘心做桓温北伐的替罪羊而舉兵造反之際,又隨同圍攻壽陽,不久病卒軍中;沈賀之子沈警初仕爲吴興郡主簿,約在孝武帝寧康元年(373)爲謝安後軍參軍,爾後又一度轉任兗、青二州刺史王恭麾下的前軍參軍。此外,沈警之子沈穆夫也曾仕爲王恭前軍主簿。

表二 東晉中後期沈勁後裔仕宦情況一覽

(續表)

不難發現,“家世富殖”“爲東南豪士”的沈陵後裔,[注]《宋書》卷一《自序》,北京,中華書局,1974年,頁2445。在穆帝永和元年之後所走的仕途,與沈充當年的選擇,實際上並無二致,亦即通過黨附當軸執鈞的僑姓士族,謀求官場權勢,進而實現士族化,並且最終也同沈充一樣,由於捲入了權力鬥爭的漩渦,釀成了沈氏家族發展史上的又一次家難,這就是沈穆夫的隨同孫恩作亂及其迅即敗亡。沈約在所撰《宋書·自序》中,閃爍其辭地將其曾祖沈穆夫參與孫恩之亂的原因,歸結爲本房支的“累世奉道”,但他的這一詮釋頗待商榷。實際上,沈穆夫對於天師道的敬奉,與其隨同孫恩作亂之間並不存在直接的聯繫;由東晉後期的政情演變而導致的個人仕途不暢,才是其中的關鍵所在。

東晉後期的政治架構,其實已經從以僑姓士族爲主導,過渡爲以會稽王司馬道子爲核心;相應地,君主與相王的爭權奪利,也取代門閥與皇權的紛爭,成爲江左政局的主要矛盾。太元十五年(390)二月,以中書令王恭爲兗、青二州刺史出鎮京口,[注]《資治通鑑》卷一七“晉孝武帝太和十五年”條,北京,中華書局,1956年,頁3394—3395。太元十七年(392)十一月,以黃門郎殷仲堪爲荆州刺史出鎮江陵,[注]《資治通鑑》卷一八“晉孝武帝太和十七年”條,北京,中華書局,1956年,頁3407。諸如此類的人事安排,就是不甘大權旁落的孝武帝用以牽制司馬道子的重要舉措。這一潛伏着的矛盾,始則因爲參管朝政的王國寶等司馬道子心腹企圖削減王恭、殷仲堪的兵權,[注]《資治通鑑》卷一九“晉安帝隆安元年”條,北京,中華書局,1956年,頁3449—3450。爾後由於王愉受司馬道子之派遣,出刺江州以爲奥援,[注]《資治通鑑》卷一一“晉安帝隆安二年”條,北京,中華書局,1956年,頁3465。最終相繼在安帝隆安元年(397)四月和次年七月,外化爲王恭、殷仲堪等人的兩次舉兵犯闕。

沈穆夫既爲王恭麾下的前軍主簿,恐怕難以置身於這兩次軍政事變之外,並且很可能在王恭第二次舉兵失敗之後,被迫流亡至會稽。作爲反對司馬道子專政鬥爭的參與者和失敗者,沈穆夫對於司馬道子的敵視是不難想象的,因而時當隆安三年(399)十一月,孫恩聚衆作亂於會稽並以誅戮司馬道子父子相號召,[注]《資治通鑑》卷一一一“晉安帝隆安三年”條,北京,中華書局,1956年,頁3498。沈穆夫遂投身其中以宣洩宿怨,被任命爲前部參軍、振武將軍、餘姚令。[注]《宋書》卷一《自序》,北京,中華書局,1974年,頁2445。陳羣《吴興沈氏與劉裕建宋》認爲沈穆夫之所以參與孫恩之亂並被任命爲餘姚令,大概緣自其“鄉里武康地近餘姚”之故。也因此,沈穆夫的預亂是積極主動的,並不像馮君實先生所宣稱的那樣,乃迫于孫恩所逼;[注]馮君實: 《晉書孫恩盧循傳箋證》,北京,中華書局,1963年,頁20。律動於此一表象之下的,仍是力圖晉身士流的强烈意願。

沈穆夫的隨同孫恩作亂,不但使其本人身膏斧鉞,而且對整個沈氏家族産生了相當不利的影響。其中最爲顯著的一點,就是它開啓了吴興沈氏内部干戈相向的端緒,《宋書·自序》言之甚明:

先是宗人沈預素無士行,爲(沈)警所疾,至是警聞穆夫預亂,逃藏將免矣,預以告官,警及穆夫弟仲夫、任夫、預夫、佩夫並遇害,唯穆夫子淵子、雲子、田子、林子、虔子獲全。……(安帝元興三年)林子與兄田子還東報讎。五月夏節日至,預正大集會,子弟盈堂,林子兄弟挺身直入,斬預首,男女無長幼悉屠之,以預首祭父、祖墓。[注]《宋書》卷一《自序》,北京,中華書局,1974年,頁2446,2453。

因而此後,沈氏家族各房支之間,不但貧富貴賤的差距逐漸擴大,而且對世俗功利的重視超過了對宗族血親的關注。譬如在晉安帝義熙中葉,時當沈叔任(369—418)日益顯赫之際,其兄沈膺期之子沈慶之,卻依然“躬耕壟畝,勤苦自立”。[注]《宋書》卷七七《沈慶之傳》,北京,中華書局,1974年,頁1996。《沈氏述祖德碑》稱沈慶之乃沈叔任之兄膺期之子。

漢晉之際的江南地域,就社會整合的總體趨向而論,實際上處於士族由萌生經發展直至鼎盛的變動之中;表現在人才選拔和任用制度上,就是察舉制的變異及其與九品官人法的新陳代謝。隱性的士族生成過程與顯性的選官制度變更過程,兩者交互作用,不僅促使社會的上下對流日益凝固,而且進一步强化了士庶的分層和對立。也因此,江南地域的社會結構從西漢早期的既“無凍餓之人,亦無千金之家”,[注]《史記》卷一二九《貨殖列傳》,北京,中華書局,1959年,頁3270。中經東漢中後期的“士庶雖分,而無華素之隔”,[注]《通典》卷一六《選舉典四·雜議論上》引“裴子野曰”,北京,中華書局,1988年,頁389。卒成東晉一代“士庶之科,較然有辨”[注]《宋書》卷九四《恩倖傳序》,北京,中華書局,1974年,頁2302。的格局。執此而論,沈氏家族兩次家難的形成,固然與沈充、沈穆夫的措置失當有關,但更爲深層的原因,似乎還在於門第社會中士庶界限的難以逾越。

從中樞權力構成及其變化來看,東晉政治與其説是門閥政治,毋寧説是祭則寡人、政在私門的二元政治。對此,沈約在《宋書·武帝紀下》中有極爲精到的概括:“晉自社廟南遷,祿去王室,朝權國命,遞歸臺輔。君道雖存,主威久謝。”[注]《宋書》卷三“史臣曰”,北京,中華書局,1974年,頁60。作爲一種並不正統的權力體系和行政模式,二元體制在其存續期間,多次受到各利益主體的挑戰。沈充、沈穆夫的先後預亂,無疑都具有一定程度上挑戰二元體制的況味。相較而言,沈穆夫在東晉末年的作爲取捨更值得關注。無論是追隨王恭舉兵犯闕,抑或隨同孫恩作亂,儘管其主觀認識未必上升到反對司馬道子專政的高度,但在客觀上卻無疑推動了以皇權爲核心的權力體系在江南地域的重建。不過,二元政治的式微和皇權政治的重建,是兩個同向卻並不同步的進程。這主要是因爲重振皇權的努力,必然與既得利益者確保自身權勢的意願産生激烈的矛盾衝突,而這種矛盾衝突又非單純依靠武力所能徹底解決,它需要建立一種有效的機制,將曾經與皇權相平行的非正統權力,重新置於皇權政治的框架之内,這無疑需要時間,更需要時機。至於此後中古歷史的發展方向,之所以表現爲皇權政治的復興,其中一個重要的原因,就在於像吴興沈氏這樣的非士族階層,始則自發繼而自覺地將依附皇權當作實現自身士族化的必由之路。

三 吴興沈氏的軍功士族化

當然,這兩次家難的發生,對吴興沈氏的未來發展並非毫無積極意義。如前所述,該家族自從遷居吴興地域以來,逐漸養成了崇尚武力的門户風範,但由於當時江南民衆普遍以剽悍好鬥相尚,故而其尚武特質在東晉後期之前並不具有獨特性,也因此不爲撰史者所特别關注,史書即或有所記載,也僅僅將之歸結爲沈氏族人的個人品性。但從東晉後期開始,有關吴興沈氏“家世爲將”、[注]《宋書》卷六三《沈演之傳》,北京,中華書局,1974年,頁1685。“世傳武節”[注]《南史》卷三六“論曰”,北京,中華書局,1975年,頁950。的記載不絶於史,陳寅恪先生更將之定性爲“武力强宗”,[注]萬繩楠整理《陳寅恪魏晉南北朝史講演錄》,合肥,黃山書社,1987年,頁156。這顯然是沈氏家族在江南民風普遍轉向的過程中,未曾改變其武質的結果。在江左士庶紛然鄙武從文之秋,沈氏族人之所以猶然習武不輟,在很大程度上理當歸因於由沈充、沈穆夫的先後預亂而導致的兩次家難。正是這種特殊的境遇,迫使沈氏族人只能寄希望於建功疆埸,以此改變其艱難處境。而晉宋之際的動盪時局,又爲驍勇善戰且欲以將途自奮的沈氏族人(譬如沈叔任及沈林子兄弟),提供了施展才華的歷史機緣。這内因、外緣的兩相湊泊,最終促成了吴興沈氏在晉宋之際的勃興,進而爲該家族在劉宋中葉的士族化奠定了基礎。

沈林子兄弟在乃父沈穆夫遇難之後,欲以將途自奮,遂委身附于劉裕,成爲京口集團不可或缺的重要將領,甘心爲後者締構皇業奔競驅馳。而爲劉裕篡晉建宋事業東征西討的沈氏族人,除沈林子兄弟外,尚有沈勁之孫沈叔任,《宋書·沈演之傳》載:

沈演之……父叔任,少有幹質,初爲揚州主簿,髙祖太尉參軍,……朱齡石伐蜀,爲齡石建威府司馬,加建威將軍。平蜀之功,亞於元帥,……高祖討司馬休之,齡石遣叔任率軍來會。時高祖領鎮西將軍,命爲司馬。及軍還,以爲揚州别駕從事史。以平蜀全涪之功,封寧新縣男,……出爲建威將軍、益州刺史,以疾還都。義熙十四年,卒,時年五十。[注]《宋書》卷六三《沈演之傳》,北京,中華書局,1974年,頁1684。

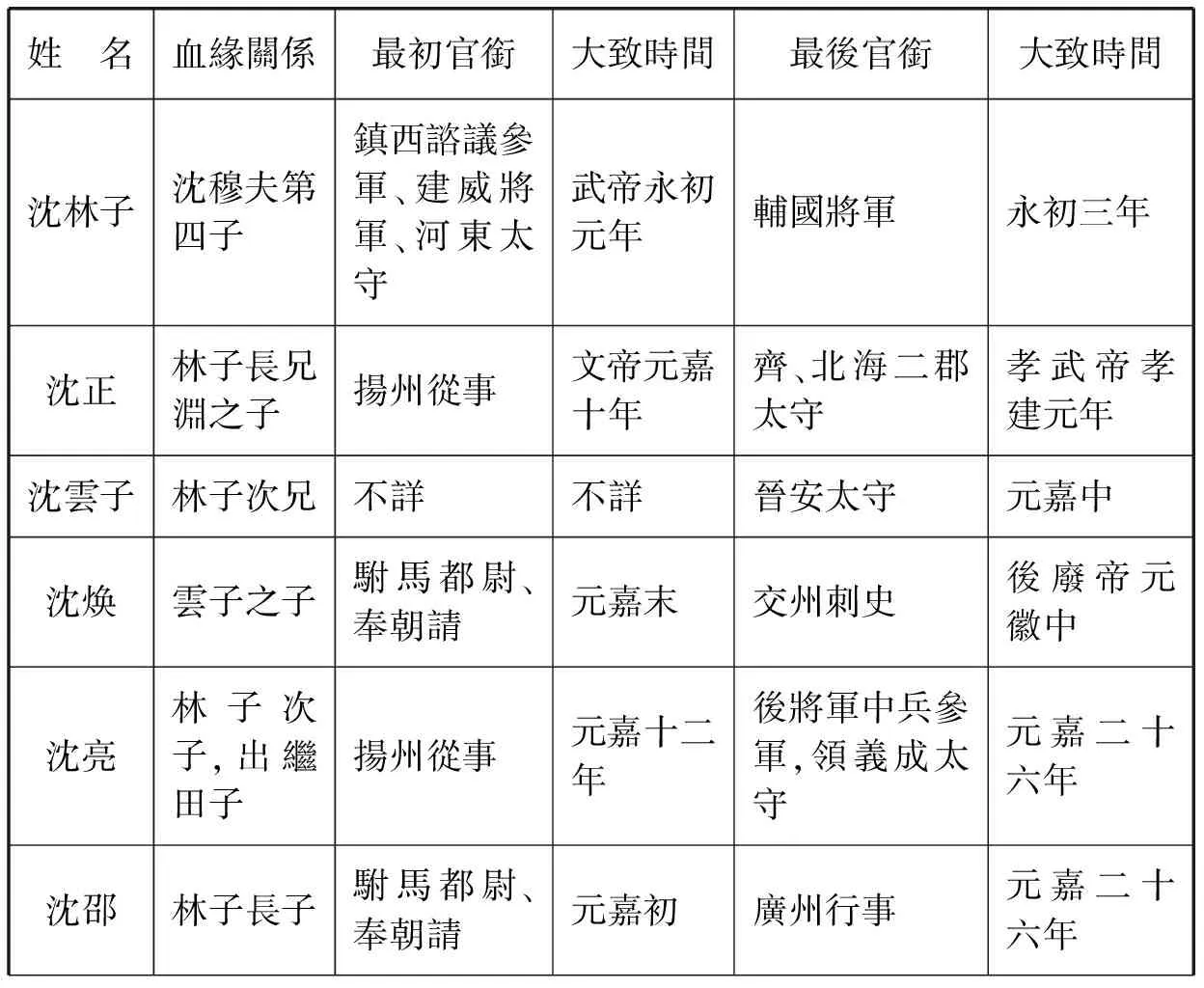

他們在易代之際的軍勳戰績,既使之宦成名立,也促成了沈氏家族的這兩大房支率先晉身士族行列。其士族化道路不僅具有鮮明的軍功色彩,而且從一開始就依附於皇權,這也是南朝“新”士族與魏晉“舊”士族最爲顯著的差别。由此而來的則是,軍功士族化後的沈林子和沈叔任兩大房支,雖然能夠爲後嗣的出仕提供便利,卻無法像魏晉“舊”士族那樣能夠確保子弟“平流進取,坐致公卿”。[注]《南齊書》卷二三“史臣曰”,北京,中華書局,1972年,頁438。也就是説,其後嗣只有憑藉自身才幹,才有可能廁身黃屋廟堂,否則勢必難以致位通顯。表三所列,就較爲直觀地例證了劉宋時期沈氏子弟的仕宦與其門第的不對應關係。

表三 宋代沈林子、沈叔任兩大房支任職概覽

(續表)

然而,皇權在劉宋初年的伸張並没有自然地導致皇權政治的復興。一方面,由於歷史慣性的作用,當時依然存在着重現東晉一代君臣易勢格局的可能,徐羨之等人的肆行廢立即其明證;另一方面,入纂大寶的文帝又羸疾積年,甚至數度“危殆”,[注]《宋書》卷六八《彭城王義康傳》,北京,中華書局,1974年,頁1791。因而未便躬親政事。於是,宋初政局在帝位易人之後,實際上已經過渡爲文帝和彭城王劉義康並立共存的二元體制。不過,這種二元體制的出現既有其特定的時代背景,也終將造成對皇權的侵淩,《宋書·彭城王義康傳》所載彭城王與文帝在官員銓選權上的分歧,無疑凸現了這種政治體制的内在矛盾。此後,元嘉十七年(440)的宫廷政變,雖然終結了二元體制,卻並未消弭劉義康對元嘉政局、尤其是對社會輿論的廣泛影響;元嘉十八年巴東扶令育的詣闕上表,以及元嘉二十二年范曄等人的蓄謀作亂,即其顯例。爲此,文帝一面先後任用殷景仁、沈演之、庾炳之等人綜理朝政,一面又確立了用兵北魏的北伐戰略。

北伐戰略在漢南的推行,在加强宋廷對該地政治干預的同時,不可避免地加重了對當地民衆的經濟盤剝,并由此激發了持續的蠻亂。於是,在荆雍地方政府無力寧輯蠻禍的非常形勢下,“忠謹曉兵”[注]《宋書》卷七七《沈慶之傳》,北京,中華書局,1974年,頁1996。的沈慶之,被詔討伐蠻亂於漢南地區。據《宋書》本傳記載,沈慶之連年討蠻,所向皆平殄。其剿蠻的成功,固然得益於他在東晉末年襄助竟陵太守趙伯符伐蠻而積累的豐富經驗,但關鍵還在於他應變得體,正視中央臺軍戰鬥力嚴重下降的客觀事實,轉而不次拔擢脱胎於流民武裝的雍州地方豪族勢力,逐漸組建起一支以中央臺軍爲基礎,以雍州豪族爲中堅,包括部分沈氏宗人及其鄉黨的武力集團。尤需指出的是,沈慶之的伐蠻漢南,雖與東晉末年劉裕東討孫恩之事頗相類似,但是,以他爲首的伐蠻武裝完全聽命於宋廷;他們所追求的,不過是想以軍功戰績爲憑藉,謀求個人(進而家族)的政治出路。因此,假如説對殷景仁、沈演之、庾炳之等人的任用,加强了文帝對朝政的控制的話,那麽,伐蠻武裝在不期然間的塊然崛起,顯然在軍事方面强化了劉宋皇權。此後,由伐蠻武裝發展而來的雍州集團,成爲元嘉北伐中西路軍的主力,時當元嘉三十年(453)劉劭弑逆,又傾心結附武陵王劉駿,隨之入討元凶,最終成爲孝武帝政權支撑力量的主要部分。

元嘉北伐前宋廷的“始以七條征發”,[注]《南史》卷五九《王僧孺傳》,北京,中華書局,1975年,頁1461—1462。實乃劉宋皇權獲得進一步强化的標誌。它雖未否認士庶有别的等級秩序,卻以法律條文的形式確立了士族的標準,中古士族運動由此進入了士賤君肆的新階程。[注]宋齊嬗代之後,士庶之别有嚴格化的趨向,即便深受齊武帝優寵的紀僧真,也未能突破士庶界限。儘管如此,仍有不少非士族階層,或藉婚媾爲門户,或以兜鍪换貂蟬。此後,非士族階層固然可依這一官方標準晉升爲士族,皇權更能隨意剝奪他們的士族身份,見諸沈約《宋書》,即有“上又壞諸郡士族,以充將吏”[注]《宋書》卷八二《沈懷遠傳》,北京,中華書局,1974年,頁2104。的記載。而在重振皇權的過程中,沈慶之始則征戰於北伐疆埸,繼而協助孝武帝伐逆定亂,遂以翼戴之功而振衣朝伍,最終與沈林子、沈叔任一樣,也以軍勳戰績换取了本房支的軍功士族化,其下限當不晚於劉駿踐祚、大封佐命之時。

史稱孝武帝在位年間,“主威獨運”,“權不外假”,“耳目所寄,事歸近習”。[注]《宋書》卷九四《恩倖傳序》,北京,中華書局,1974年,頁2302。當此之際,沈慶之自覺充當皇權的“爪牙”,[注]《南史》卷三四《顔延之傳附顔師伯傳》,北京,中華書局,1975年,頁887。爲穩定孝武朝的政局悉心盡力: 大明三年(459),竟陵王劉誕反於廣陵,沈慶之以白首之年荷戈奮袂,率衆討平之;次年,西陽五水蠻復爲寇,他又總統諸軍遠征,攻戰經年,皆悉平定。期間,沈慶之名位雖隆,卻深存降挹,避盈居損,始終將黨附、衛護皇權作爲隆身顯家之道,故而始則告發江夏王劉義恭、柳元景、顔師伯等人的篡位陰謀,繼而堅拒蔡興宗、沈文秀等人廢昏立明的建議。[注]《資治通鑑》卷一三“宋明帝泰始元年”條,北京,中華書局,1956年,頁4075,4082—4083。誠如清人王夫之所論:“六代之臣,能自靖以不得罪於名教者,慶之一人而已。”[注]《讀通鑑論》卷一五“前廢帝”條,北京,中華書局,1975年,頁445。

對於皇權的長期禮敬,使沈慶之獲取了巨大的政治利益。譬如孝武帝在彌留之際,“遺詔若有大軍旅及征討,悉使委慶之”;[注]《宋書》卷七七《沈慶之傳》,北京,中華書局,1974年,頁2004。降及前廢帝在位年間,沈慶之更是“悉豫”“朝廷諸所行造”。[注]《宋書》卷五七《蔡廓傳附蔡興宗傳》,北京,中華書局,1974年,頁1580。也因此,沈慶之房支的軍功士族化雖晚於沈林子和沈叔仁兩房支,卻擁有更爲顯赫的政治權勢和更富庶的家境,其對整個沈氏家族的影響也更爲深遠: 經濟上,沈慶之承繼、光大殖産興利的家族傳統,“廣開田園之業”,以至於“産業累萬金,奴僮千計”。受其沾溉,親戚中表得以“列門同閈”於婁湖;同時在他的庇蔭下,長子文叔官拜侍中,次子文季、少子文耀分别爵封建安縣侯和永陽縣侯,孫法朗仕爲秘書郎,兄子僧榮、弟子文秀又分據兗州刺史和青州刺史之要職,且其“羣從姻戚,由之在列位者數十人”,[注]《宋書》卷七七《沈慶之傳》,北京,中華書局,1974年,頁2003,2005。即便是像沈約這樣淪爲叛逆的族人,也曾一度得到他的政治保護。[注]林家驪《沈約事迹二考》,《文史》1997年第4輯。此外,沈慶之在長期的四處征戰過程中,逐漸積聚起實力不俗的門生、義故集團。[注]此觀蔡興宗游説沈慶之廢昏立明之辭可知,《宋書·蔡廓傳附蔡興宗傳》載曰:“……公威風先著,統戎累朝,諸舊部曲,布在宫省,宗越、譚金之徒,出公宇下,並受生成,攸之、恩仁,公家口子弟耳,誰敢不從。且公門徒義附,並三吴勇士,宅内奴僮,人有數百。”凡此種種,皆極大地抬升了整個沈氏家族的族資門望,惟其如此,通代盛門琅邪王氏願與之結爲秦晉之好。[注]案: 沈慶之第三子文季娶琅邪王錫之女爲妻,事詳《南齊書》卷四四《沈文季傳》,北京,中華書局,1972年,頁775。

從劉宋中葉以後沈氏發展動向來看,沈慶之房支無疑是該家族傳衍較爲久長、政治社會地位最爲顯赫的房支。據毛漢光先生考證,沈慶之少子文耀生五兵尚書沈毅,毅生梁左民尚書沈僧略,僧略生梁東陽太守沈巡,巡生陳尚書右僕射沈君理、廣州刺史沈君高等。[注]毛漢光: 《中國中古社會史論》,上海書店出版社,2002年,頁90。此外,《元和姓纂》卷七又謂沈君高尚有後裔活動于隋唐兩代(共傳四世)。因此,可以將沈慶之房支的上升爲軍功士族,看作是整個沈氏家族軍功士族化的實現。

四 從軍功士族到文化士族

沈慶之以依附皇權爲策略,以軍勳戰績爲憑藉,用以開闢個人仕途,進而抬升族勢門資的發迹之路,潛移默化地影響了曾隨之轉戰四方的從侄沈攸之。史稱沈攸之在前廢帝景和元年(465),“與譚金、童太壹等暴寵狂朝,並爲心膐,同功共體,世號三侯”,[注]《全上古三代秦漢三國六朝文·全齊文》卷一七丘巨源《馳檄數沈攸之罪惡》,北京,中華書局,1958年,頁2885。但他在仕途上的真正崛起,卻是在轉投湘東王劉彧(即後來的宋明帝)之後。期間,沈攸之爲劉彧的篡奪帝位,極盡黨同伐異之能事,既殺被前廢帝倚爲股肱又拒絶歸附的沈慶之,又告發宗越等人的爲亂圖謀,繼而臨危受命於“四方反叛,南賊已次近道”之秋,出“爲寧朔將軍、尋陽太守,率軍據虎檻”,[注]《宋書》卷七四《沈攸之傳》,北京,中華書局,1974年,頁1927。對於扭轉泰始交爭初期的頽勢,乃至義嘉之亂的最終平定,用力甚勉、戰績最著,因此深受明帝的優渥而仕途大暢。

作爲宋明帝最受信任的將領,沈攸之或内端戎禁,或外臨方牧,時當泰豫元年(472)明帝大漸,更與袁粲、褚淵、劉勔、蔡興宗同被顧命。但是,沈攸之在劉宋後期的主要作用,並不體現在邊境線上的禦侮抗敵,而是屏藩皇室。尤其是在泰豫元年閏七月作鎮陝藩之後,荆州在他的勉力經營下實力大增,成爲維護劉氏政權的重要堡壘。與沈慶之相類似的是,沈攸之在宋末的四處轉戰中,逐漸組建起一支既隸屬於其個人、同時效忠于宋室的地方性武力集團,也因爲這一武裝大致定型於沈攸之出刺荆州期内,故本文稱之爲荆州武裝。與沈慶之的伐蠻武裝不同的是,荆州武裝雖然實力不俗,但由於在很大程度上是從外地移植而來的,因而始終未能紮根於荆州地方,由此而導致的最大弊端,就是一旦出師不利,很可能就此喪失重整旗鼓的戰略後方,這已爲此後的歷史發展所證實。

大致在荆州武裝日益崛起的同時,蕭道成也逐漸培植起一支以青冀豪族爲主體,包括部分雍州豪帥和諸多謀求自全固位者的軍政集團(本文稱爲蕭氏陣營)。從傳世史料來看,蕭、沈二人相交甚早,“大明之中,謬奉聖主,忝同侍衛”,期間不但“情存契闊,義著斷金”,[注]《全上古三代秦漢三國六朝文·全宋文》卷四一沈攸之《遺蕭道成書》,北京,中華書局,1958年,頁2665。甚至結爲兒女親家。[注]《資治通鑑》卷一三四“宋順帝昇明元年”條,北京,中華書局,1956年,頁4201—4202。但是,由於各自境遇不同,蕭道成在個人權勢不斷增長的過程中,漸生不臣之志。爲此,心繫宋室安危的沈攸之憂心忡忡,在與武陵王劉贊的箋文中,既由衷地表達了自己的效忠之願,又急切地表達了他的擔憂:

下官位重分陝,富兼金穴,……豈不知俛眉苟安,保養餘齒,何爲不計百口,甘冒危難。誠感歷朝之遇,欲報之於皇室爾。……若使天必喪道,忠節不立,政復闔門碎滅,百死無恨。但高祖王業艱難,太祖劬勞日昃,卜世不盡七百之期,宗社已成他人之有。家國之事,未審於聖心何如。[注]《全上古三代秦漢三國六朝文·全宋文》卷四一沈攸之《與武陵王贊箋》,北京,中華書局,1958年,頁2665。對此,清人李慈銘論曰:“沈攸之人不足數,然其起兵實忠於宋。……其與武陵王贊一書,猶足見其本心。”詳參《越縵堂讀書記》,上海書店出版社,2000年,頁277。

其結果,就是隨着蕭道成篡宋建齊條件的成熟,以蕭沈矛盾爲表象、事關劉宋生死存亡的政治較量,最終在順帝昇明元年(477)十二月,外化爲荆州武裝與蕭氏陣營的武力對決。

從雙方的實力對比來看,當沈攸之起兵之初,不僅麾下有“兕甲十萬,鐵馬千羣”,[注]《藝文類聚》卷四七沈約《齊司空柳世隆行狀》,上海古籍出版社,1982年,頁845。而且得到司州刺史姚道和、梁州刺史范柏年、湘州行事庾佩玉、吴郡太守劉遐等州郡或明或暗的回應與支持,更有以袁粲爲首的京師反蕭陣營的“表裏潛規”,[注]《南齊書》卷二五《張敬兒傳》,北京,中華書局,1972年,頁471。無論兵力抑或政治號召力,皆與蕭氏陣營大體相埒。但正如我們所熟知的那樣,看似勢均力敵的蕭沈對決,很快就告終於沈攸之的兵敗自殺。時人江淹、劉善明在戰前的分析,雖與史實有所出入,卻也有助於理解沈攸之瞬息敗亡的内因、外緣。《資治通鑑》載:

(江)淹曰:“……公雄武有奇略,一勝也;寬容而仁恕,二勝也;賢能畢力,三勝也;民望所歸,四勝也;奉天子以伐叛逆,五勝也。彼志鋭而器小,一敗也;有威而無恩,二敗也;士卒解體,三敗也;搢紳不懷,四敗也;懸兵數千里而無同惡相濟,五敗也: 雖豺狼十萬,終爲我獲。”……劉善明言於道成曰:“攸之……一則暗於兵機,二則人情離怨,三則有掣肘之患,四則天奪其魄。本慮其剽勇輕速,掩襲未備,決於一戰;今六師齊奮,諸侯同舉,此籠中之鳥耳。”[注]《資治通鑑》卷一三四宋順帝昇明元年條,北京,中華書局,1956年,頁4212。

綜合各方面的史料來看,個中原因主要有如下兩端: ① 與荆州武裝表裏潛規的京師反蕭陣營,儘管部衆甚多,卻外强中乾、孱弱不堪。如袁粲,既身居劇任,又“受付托之重”,卻“智不足以除姦,權不足以處變”。[注]《資治通鑑》卷一三四“宋順帝昇明元年”條引“裴子野論曰”,北京,中華書局,1956年,頁4208。至如黃回之徒,誠有誅討蕭氏之意,卻左顧右眄於前,倒戈反擊於後。至於它的涣散,不僅使沈攸之失去了戰略同盟,而且使得荆州處於上游雍州和下游建康的夾攻之中,蕭沈對抗的天平由此偏向蕭氏陣營;② 雖然沈攸之經略荆州長達六載,卻始終不曾結固士心、紮根漢南地域。既有此後方不穩之虞,在兵發江陵之後,沈攸之又惑於柳世隆、焦度的緩兵之計,[注]《南齊書》卷二四《柳世隆傳》、卷三《焦度傳》,北京,中華書局,1972年,頁447,560。臨時改變既定策略而全力圍攻郢州城,從而坐失順流長驅、直搗根本之機,以至於“師出境而城潰,兵未戰而自屠”,[注]《南齊書》卷五九《氐傳》,北京,中華書局,1972年,頁1029。“終從諸葛之薨”。[注]《南史》卷三七“論曰”,北京,中華書局,1975年,頁973。

沈攸之的迅即敗亡,不但加速了南朝政局朝着宋齊更替方向的演進,而且極大地改變了沈氏家族的發展路向。在此之前,誠然有若干沈氏族人在席捲江左的崇文鄙武思潮的衝擊下,已然産生偃武修文的内在衝動,或如沈演之致趣玄學,“讀《老子》日百遍,以義理業尚知名”,[注]《宋書》卷六三《沈演之傳》,北京,中華書局,1974年,頁1685。或如沈懷遠措意乙部,撰就“載三代至晉南越疆域事迹”[注]《玉海》卷一六引《中興書目》,揚州,廣陵書社,2003年,頁299。的《南越志》,即便是從戎二十餘年的沈攸之,亦“晚好讀書,手不釋卷,《史》《漢》事多所諳憶”;[注]《宋書》卷七四《沈攸之傳》,北京,中華書局,1974年,頁1941。儘管如此,整個沈氏家族卻並未因此變易其尚武特質,絶大多數族人不但依然未脱介胄武夫之本色,而且始終不曾以兵家將種爲恥辱,並以建功疆埸的方式謀求個人的仕進前途,“手不知書,眼不識字”[注]《宋書》卷七七《沈慶之傳》,北京,中華書局,1974年,頁2003。卻屢建奇功的沈慶之,無疑是其中的典型代表。但在沈攸之敗亡後的蕭齊時期,有關沈氏族人棄武從文的記載不但明顯增多,而且他們對於文化的尊崇,相對於其先人來説具有更爲强烈的自覺,譬如沈文季,雖以“將略”著稱,卻“諱稱將門”,[注]《南齊書》卷四四《沈文季傳》,北京,中華書局,1972年,頁776。亟欲改變將家形象;只是因爲吴興沈氏曾經“家世爲將”[注]《宋書》卷六三《沈演之傳》,北京,中華書局,1974年,頁1685。的關係,時人難以在短期内改變對沈氏族人乃兵家將種的既有認識,故當齊高帝建元二年(480)末,雖然沈文季已貴爲太子右衛率、侍中、西豐侯,且“風采棱岸,善於進止”,但司徒褚淵仍“頗以門户裁之”。[注]《南齊書》卷四四《沈文季傳》,北京,中華書局,1972年,頁776。

不過,至晚在齊武帝永明後期,沈氏門風已然基本上完成了由尚武到崇文的轉變。因爲就在此期,沈氏族人非但不再被目爲兵家將種,而且頗以門第自矜,沈約在永明八年(490)對東海王源婚婭失序的指責,就是其中的顯例:

風聞東海王源,嫁女與富陽滿氏。源雖人品庸陋,胄實參華。……竊尋璋之姓族,士庶莫辨。……王滿連姻,實駭物聽,……此風弗剪,其源遂開,點世塵家,將被比屋。宜寘以明科,黜之流伍。使已汙之族,永愧於昔辰;方媾之黨,革心於來日。[注]《文選》卷四沈約《奏彈王源》,上海古籍出版社,1986年,頁1812—1816。

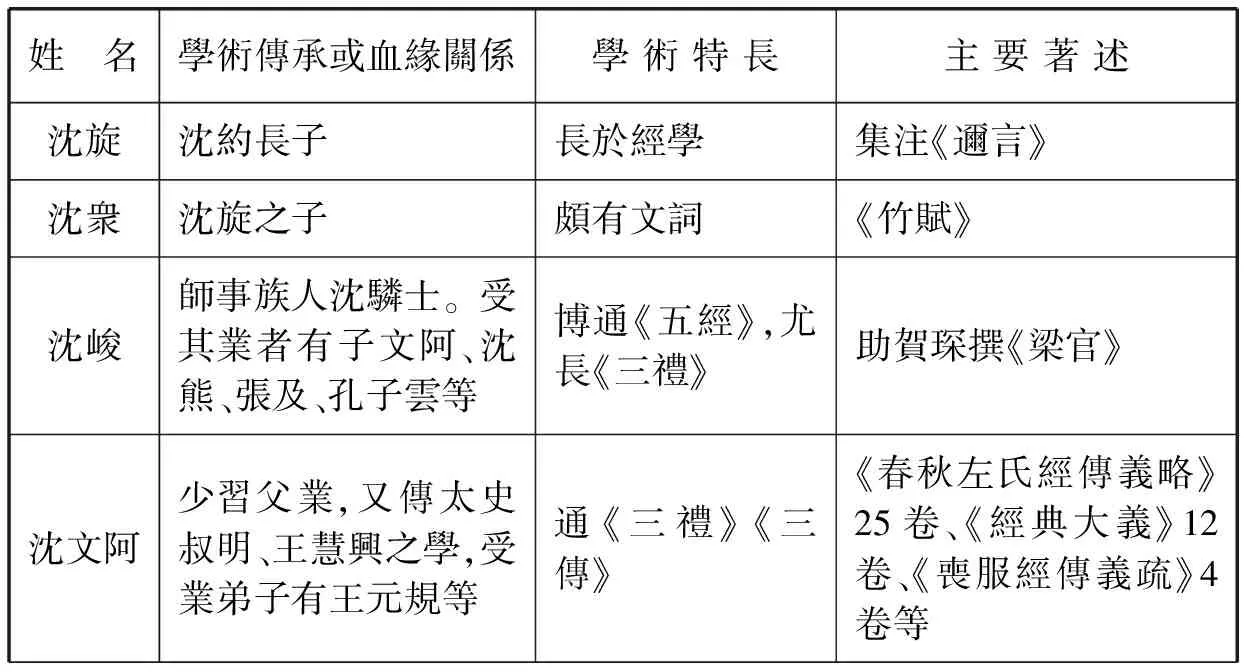

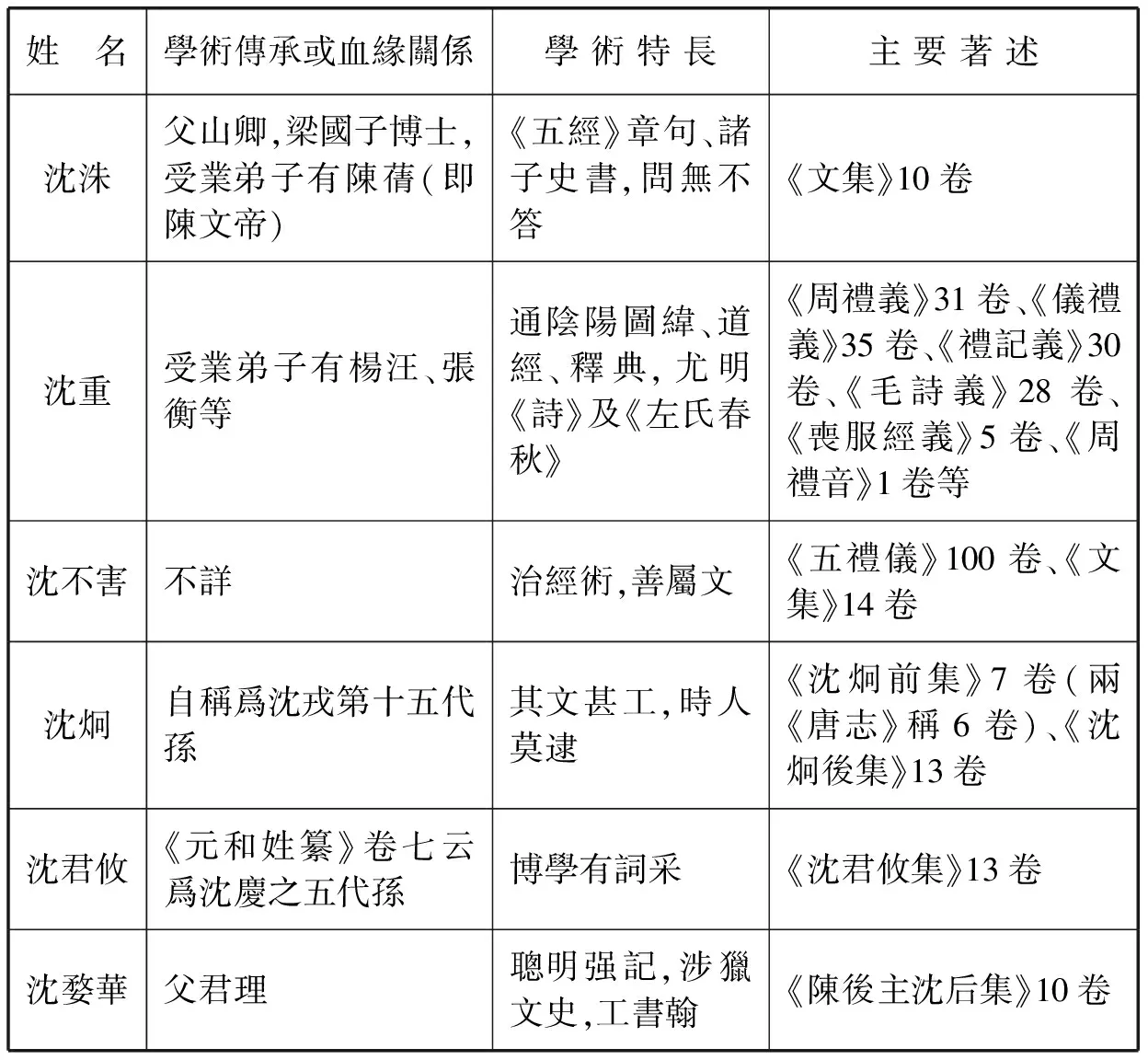

入梁之後的吴興沈氏,已然以崇文、重儒的門風規範卓然自立於江左士族社會。諸多沈氏族人或如沈浚以忠良見稱,或如沈崇傃高蹈孝義,或如沈顗宅心物外、正身明道,或如沈瑀以吏幹名世,[注]分别詳參《梁書》卷四三《沈浚傳》、卷四七《孝行·沈崇傃傳》、卷五一《處士·沈顗傳》和卷五三《良吏·沈瑀傳》,北京,中華書局,1973年,頁611,649,745,767—769。其棲志學林、問學講道者,亦所在多有,“博通《五經》,尤長《三禮》”[注]《梁書》卷四八《儒林·沈峻傳》,北京,中華書局,1973年,頁678。的沈峻,“《五經》章句,諸子史書,問無不答”[注]《陳書》卷三三《儒林傳》,北京,中華書局,1972年,頁436。的沈洙,“博覽羣書,尤明《詩》《禮》及《左氏春秋》”[注]《周書》卷四五《儒林·沈重傳》,北京,中華書局,1971年,頁809。的沈重,即是其中的典型代表。

從文獻記載來看,可見彼時沈氏族人的治學重點,顯然在於經學而非文學,而相關的史傳情況也佐證了這一論斷: 與沈氏族人闕名《文學傳》形成强烈反差的是,沈氏族内至少有沈峻、沈文阿、沈洙、沈不害四人廁身《梁書》《陳書》《南史》三史《儒林傳》,沈重則因爲曾經爲官北周而列名《周書·儒林傳》和《北史·儒林傳》。

表四 梁陳二代沈氏文人、經師考

(續表)

這些沈氏族人的治經方法,既迥異於漢晉的傳注或集解,也不同於玄學化經學的玄理發揮,似乎受到了佛教講經説法方式的影響。《玉函山房輯佚書》所輯的沈重《周官禮儀疏》一卷、《禮記沈氏義疏》一卷和《毛詩沈氏義疏》二卷,既解釋詞義、串講句意,又闡發章旨、申説義理。事實上,他們與皇侃、熊安生諸儒一道,共同推動了經學研究從以往的單純注釋,逐步發展爲注釋與考據相結合的義疏之學。也因此,時至貞觀十四年(640),唐太宗詔曰:“梁皇侃、褚仲都,周熊安生、沈重,陳沈文阿、周弘正、張譏,隋何妥、劉炫等,並前代名儒,經術可紀。加以所在學徒,多行其疏,宜加優異,以勸後生。可訪其子孫見在者,錄名奏聞,當加引擢。”[注]《舊唐書》卷一八九上《儒林傳序》,北京,中華書局,1975年,頁4941—4942。

五 作爲南朝士族的吴興沈氏的没落

有史料顯示,在沈氏門風發生由武入文轉變之後的蕭梁後期乃至整個陳代,仍有不少沈氏族人涉足武事,如《陳書·沈衆傳》云:

沈衆字仲師,吴興武康人也。祖約,梁特進。……衆好學,頗有文詞,……侯景之亂,衆表於梁武,稱家代所隸故義部曲,並在吴興,求還召募以討賊,梁武許之。及景圍臺城,衆率宗族及義附五千餘人,入援京邑,頓于小航,對賊東府置陣,軍容甚整,景深憚之。[注]《陳書》卷一八《沈衆傳》,北京,中華書局,1972年,頁243—244。

諸如此類的記載,又可見於《陳書》卷一二《沈恪傳》、卷一九《沈炯傳》和卷三三《儒林·沈文阿傳》等史傳。對此,王永平先生以爲是沈氏尚武門風的餘響。[注]王永平: 《六朝江東世族之家風家學研究》,南京,江蘇古籍出版社,2003年,頁218。不過,此所謂門風轉向,主要是指尚武精神的失落,而不是説從此與武事絶緣;沈氏族人在闔門崇文之後的涉足武事,既不是尚武門風的餘波迴響,也並不構成對門風轉向這一基本事實的否定。

同時也不難發現,那些在門風轉向之後涉足武事的沈氏族人,其實並不具備軍事才幹,對於其中的絶大多數人來説,涉足武事只是非常形勢下的臨時舉措。譬如沈衆,本以“頗有文詞”見稱,他大概出於對梁武帝的忠誠,故上表請求回鄉招募故義部曲,但當他領兵返抵建康之後,始則頓兵小航,終乃舉衆投降,始終不曾與侯景交戰;隨之入援京師的“宗族及義附五千餘人”,除了“軍容甚整”之外,並未表現出强大的戰鬥力。不獨沈衆如此,沈文阿也不例外,《陳書·儒林傳》載:

沈文阿字國衛,吴興武康人也。……治《三禮》《三傳》。……及侯景寇逆,簡文别遣文阿招募士卒,入援京師。城陷,與張嵊共保吴興,嵊敗,文阿竄于山野。景素聞其名,求之甚急,文阿窮迫不知所出,登樹自縊,遇有所親救之,便自投而下,折其左臂。[注]《陳書》卷三三《儒林·沈文阿傳》,北京,中華書局,1972年,頁434。

即便是沈恪,這位在梁、陳之世唯一以軍功起家的沈氏族人,也出身文士,在梁武帝大同初年,仕爲吴興郡主簿,在追隨新渝侯蕭映南鎮廣州之後,始投身戎武,且其角色主要是帳下謀士,行軍作戰非其所長。[注]《陳書》卷一二《沈恪傳》,北京,中華書局,1972年,頁193。凡此種種,皆與其先人的驍勇善戰迥然相異。

門風轉向對沈氏家族在此後的發展,影響至爲深遠。就其積極意義而言,即是在崇文門風的薰陶下,諸多族人發憤求學、孜孜問道,不但有力地促進了江左文壇、學林的繁榮,而且迅即培植起新的以經學爲主的家學體系。進而對於推動經學研究從單純注釋向義疏之學的嬗變,實有“篳路藍縷之功”。[注]皮錫瑞《經學歷史》,北京,中華書局,1959年,頁186—187。部分沈氏族人也正因爲才情橫溢,故而在梁末侯景之亂中,頗得交戰各方之急需,從而避免了轉屍溝壑的厄運。沈炯的遭遇即其明證,史載:

侯景之難,……景將宋子仙據吴興,遣使召炯,委以書記之任。炯固辭以疾,子仙怒,命斬之。炯解衣將就戮,……或遽救之,僅而獲免。子仙愛其才,終逼之令掌書記。及子仙爲王僧辯所敗,僧辯素聞其名,於軍中購得之,酬所獲者鐵錢十萬,自是羽檄軍書皆出於炯。[注]《陳書》卷一九《沈炯傳》,北京,中華書局,1972年,頁253。

但門風轉向的消極作用也顯而易見,譬如由於尚武精神的失落,沈氏族人的入仕方式明顯呈現出單一化的趨向,他們除了通過門蔭得官之外,主要以文才吏幹起家,此則觀諸《梁書·儒林傳》,即可略知大概:

沈峻字士嵩,吴興武康人。家世農夫,至峻好學,與舅太史叔明師事宗人沈驎士,……博通《五經》,尤長《三禮》。初爲王國中尉,稍遷侍郎,並兼國子助教。……子文阿,傳父業,尤明《左氏傳》。太清中,自國子助教爲《五經》博士。[注]《梁書》卷四八《儒林·沈峻傳》,北京,中華書局,1973年,頁678—679。

沈氏族人以文才吏幹爲主要的入仕方式,固然契合了梁代中前期的官吏選拔體制,但隨着社會局勢的日益動盪,並不利於他們的入仕和晉升。

毛漢光先生在量化考察陳代五品以上官員任職情況之後,斷言陳代的吴興沈氏是僅次於吴郡陸氏和琅邪王氏的高門士族。[注]毛漢光《兩晉南北朝士族政治之研究》,台北,“中國學術著作獎助出版委員會”,1966年,頁43。從同期橫向比較的角度來看,沈氏家族誠如毛先生所論,是當時屈指可數的名門甲族,但若分段細究,該家族在有陳一代既未始終興盛,也並非闔門顯貴。實際上,不但各房支之間存在着較大的貴賤顯晦之别,而且整個家族的政治地位在陳代的不同時段,呈現出明顯的升降起伏。這種差别與起伏,歸根到底取決於其與當朝天子的關係和距離,同時也從一個側面反映了由帝位傳承問題而産生的皇室内部矛盾。

陳朝立國之初,雖有部分沈氏族人譬如沈恪,以其隨同創業之功,先後出守吴興、會稽兩大經濟重鎮;[注]《陳書》卷一二《沈恪傳》,北京,中華書局,1972年,頁194。又如沈君理,憑藉其故舊之子、帝婿、創業元從的三重身份,仕至吴郡太守。[注]《陳書》卷二三《沈君理傳》,北京,中華書局,1972年,頁299。但更多的族人,要麽如同沈文阿,由於曾對陳霸先篡梁自立潛懷敵意,終武帝朝不得入仕;[注]《陳書》卷三三《儒林·沈文阿傳》,北京,中華書局,1972年,頁434—435。要麽如同沈衆,始則虚荷崇位,終乃在陳武帝臨崩之際,被詔賜死。[注]《建康實錄》卷一九《陳上·高祖武皇帝》,北京,中華書局,1986年,頁759。因此,從總體上來看,沈氏家族在武帝永定年間的實際政治地位並不高。

在文帝陳蒨繼位之後,吴興沈氏在陳氏政權中的地位始有較大抬升,至宣帝陳頊太建之世更臻於鼎盛,其中尤以沈君理一支最爲顯達。但即便在此期間,沈氏各房支依然興替較速,譬如以裙帶關係顯貴的沈欽,和以兩朝帝師之重而獲寵於天嘉、光大之際的沈洙,都在陳頊發動宫廷政變、篡奪帝位之後,被趕離權力中樞,未久又不無可疑地相繼亡故。[注]《陳書》卷七《世祖沈皇后傳》、卷三三《儒林·沈洙傳》,北京,中華書局,1972年,頁128,437—439。

時至後主至德、禎明年間,活躍於政壇的沈氏族人,其數明顯下降,見諸《陳書》紀傳,僅沈觀、沈志道、沈君公、沈客卿四人而已。前二人分别仕至御史中丞、安東新蔡王記室參軍,[注]《陳書》卷七《世祖沈皇后傳》、卷三三《儒林·沈不害傳》,北京,中華書局,1972年,頁128,448。但具體行迹不詳。沈君公本仕後梁至都官尚書,在禎明元年(587)九月叛隋來降後被擢爲太子詹事,以“博學有才辯,善談論”而深得後主之器重。[注]《陳書》卷七《後主沈皇后傳》,北京,中華書局,1972年,頁131。與沈君公頗相類似的是,沈客卿的發迹也並無家族背景,其之所以大受重用,完全是個人努力的結果。史稱其用事期間,“姦黠左道,以裒刻爲功,自取身榮,不存國計”,[注]《陳書》卷六“史臣曰”,北京,中華書局,1972年,頁120。諸如此類的指責雖不盡符史實,但其佞幸面目及對政治的作用方式,無疑凸顯出沈氏家族政治地位的下滑趨向。假如進而縱向比較該家族分别在劉宋和陳代的政治地位,這種下滑勢頭表現得更爲顯著。雖然不能據此斷言其族勢門望在劉宋之後呈節節下滑之勢,但沈氏在南朝後期業已顯現出政治邊緣化的傾向,卻是不爭的事實,而這又與南朝後期江東士族的普遍衰落趨向基本吻合。

陳朝的亡國對吴興沈氏影響至深。一方面,當隋朝混一南北之時,諸多任職於陳氏政權中的沈氏族人,或如沈君道、沈志道被虜至長安,或如沈君公、沈客卿身死國難,沈氏家族因此喪失了既有的官場權勢;另一方面,隨着九品官人法廢棄後,“海内一命以上之官,州郡無復辟署”[注]《通典》卷一四《選舉典二·歷代制中》,北京,中華書局,1988年,頁342。政策的出臺和貫徹,在隋廷毫無權黨勢要可資請托的沈氏族人,實際上被阻斷了入仕爲官的正常途徑,最多也只能像沈君道那樣投靠藩王勢力,充當幕僚。因此,儘管吴興沈氏仍以其龐大的家族規模和根深蒂固的鄉里基礎,爲“遠近所服”,[注]《舊唐書》卷五六《沈法興傳》,北京,中華書局,1988年,頁2272。但它的政治地位和家族性質已然發生了根本性轉變,也即從顯赫於廟堂的高門士族,淪落爲岑寂於草萊的寒門庶族。

六 吴興沈氏向衣冠户的轉化

既有的相關研究成果表明,在强制改造江南社會因而激發席捲南方的反抗運動之後,隋文帝審時度勢,及時修正了此前的高壓政策,改而實施懷柔戰略;[注]韓昇《南方復起與隋文帝江南政策的轉變》,《廈門大學學報》1998年第2期。此後,煬帝繼承並發展了這一務實方針,積極任用江南士人。[注]王永平《隋代江南士人的浮沉》,《歷史研究》1995年第1期。沈氏族内也因此不乏入仕隋廷者,譬如沈君道之子沈光,因在第二次遠征高麗期間作戰勇猛,于大業九年(613)六月前被提拔爲掌領驍果的折衝郎將。又如沈恪之子沈法興,亦在大業末年被任命爲吴興太守。但從總體上看,沈光等人不但官階普遍不高,而且並未遏止吴興沈氏的頽勢。

可能是受到了文帝朝“不遑文教,唯尚武功”[注]《隋書》卷四《煬帝紀下》,北京,中華書局,1973年,頁83。之風的影響,也可能出於對崇文門風弊病的深刻反思,或者這兩種可能兼而有之,反正時至隋代中後期,沈氏家門湧現出不少尚武好勇的族人,譬如沈光,《隋書》卷六四本傳載:

沈光……父君道,仕陳吏部侍郎,陳滅,家于長安。皇太子勇引署學士。後爲漢王諒府掾,諒敗,除名。光少驍捷,善戲馬,爲天下之最。略綜書記,微有詞藻,……大業中,煬帝徵天下驍果之士以伐遼左,光預焉。[注]《隋書》卷六四《沈光傳》,北京,中華書局,1973年,頁1513。

實際上,不但沈光的“驍捷”形象,與其父沈君道的“學士”“府掾”身份反差鮮明,沈悦也不再像乃祖沈君理那般博涉經史,而是以將途自奮,在隋末唐初的紛亂中,成爲割據洛陽的王世充麾下的鄭州司兵。[注]《資治通鑑》卷一八八“唐高祖武德四年”條,北京,中華書局,1956年,頁5905。他如沈法興,始則接受隋煬帝的派遣,與太僕丞元祐一道討伐樓世幹之亂,時當隋恭帝義寧二年(618)二月,更是興兵割據,直到唐高祖武德三年(620)兵敗自殺爲止。[注]《新唐書》卷八七《沈法興傳》,中華書局,1975年,頁3726。

從相關史料來看,沈光等人的尚武取向大都及身而止。譬如沈法興的後裔沈承家和沈徵,早已褪盡剽悍氣質,此則《嘉泰吴興志·賢貴事實》所引《先賢傳》言之甚明:

沈徵,《先賢傳》云沈法興之孫、太子文學承家之子,博學知古,隱江口山峰,孝弟力出,累徵不起。縣令韋承慶改其所居爲茂德鄉。[注]《嘉泰吴興志》卷一六《賢貴事實》引《先賢傳》,臺北,成文出版社有限公司,1983年,頁6865下。

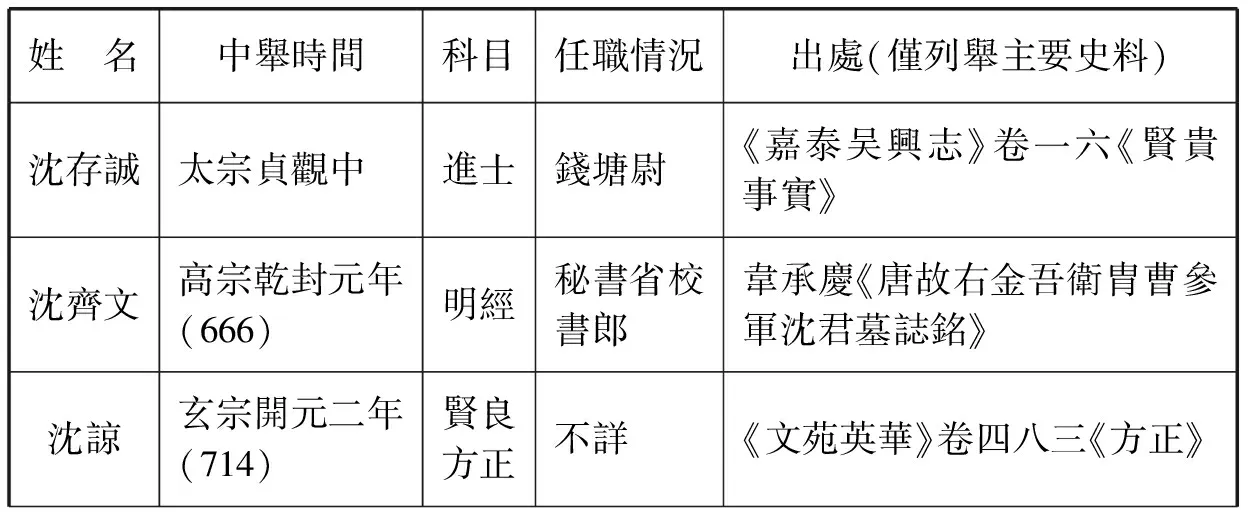

包括沈承家父子在内的吴興沈氏後裔在入唐之後的業文趨儒,實有不得不如此的理路伏脈,也是運勢推挽下因緣嬗變的結果。此所謂理路伏脈和運勢推挽,是指隨着社會局勢的漸趨穩定,肇基於隋代的以文取士的科舉制度,日益成爲官方銓敍人才的主要機制,從而使得沈氏後裔不能不致趣於斯,以期從中開拓仕途。不過在唐代中前期,從科舉競選中脱穎而出的吴興沈氏後裔其實並不甚多。爲便於説明問題,兹列表如次。[注]需要補充的是,儘管沈務本及其子沈利賓、孫沈忌、曾孫沈逵的進士及第時間,大致可以推定在代宗大曆中葉之前,但因爲確切時間已不可考,故不予列入。

表五 公元621—773年間沈氏登科考略

(續表)

上表所列雖難免有所遺漏,但即便如此,仍不妨斷言: 從高祖武德四年(621)開科取士,到代宗大曆八年(773)的153年間,得意科場的吴興沈氏後裔不但數量較少,而且入仕之後大多官卑位輕。這在五品以下官員没有恩蔭特權的當時,自然很少有助於抬升沈氏家族的政治和社會地位。儘管如此,沈存誠等人的科舉及第,仍然具有不容低估的現實意義和潛在影響。他們的登科及其任職,既不可能不進一步激發其他族人投身科舉的熱情,也讓人依稀看到了吴興沈氏走出岑寂現狀的希望,此則顔真卿《吴興沈氏述祖德記》有所揭示:

南齊徵士吴興沈君,名麟士,……嘗制《述祖德碑》,立于金鵝山之先塋。……乾元中,爲盜火所襲,碑首毁裂,嶔然將墮。……忽有朴樹生於龜腹,盤根抱趾,聳幹夾碑,嶷如工造,鬱若神化,欹者復正,危而再堅。夫德無名,遇賢而鐘;慶神無質,假物以申。應沈氏積善既遠,徵士植德既深,天將興舊族乎?吾知沈之復大也。[注]《顔魯公集》卷一三《吴興沈氏述祖德記》,上海古籍出版社,1992年,頁84上。

顔氏此文作於代宗大曆八年(773)十二月,據《顔魯公集年譜》《唐才子傳·皎然上人傳》等典籍可知,顔氏時任湖州刺史,故對定居於轄境内且與其有“江南婚姻之舊”[注]《顔魯公集》卷一三《吴興沈氏述祖德記》,頁84上。關係的沈氏家族的近況,自然比較了解,他的相關表述也因此具有很大的可信度。

從顔真卿“天將興舊族乎”、“吾知沈之復大也”的感慨和展望中,至少可以解讀出以下兩條資訊: 其一,作爲高門士族的吴興沈氏早已衰落,僅留予世人以南朝舊族的模糊印象;其二,當前的沈氏家族雖然門第不顯、族勢較弱,卻已經顯現出復興的迹象。當然,這種復興既非也不可能是歷史的簡單重複。從此後沈氏家族的發展態勢來看,唐代中前期實際上是吴興沈氏從草澤之家向晚唐衣冠户轉化的過渡時期。而使這種轉化成爲可能的主觀因素和最主要原因,無疑是沈氏族人對於科舉入仕的持續追求。

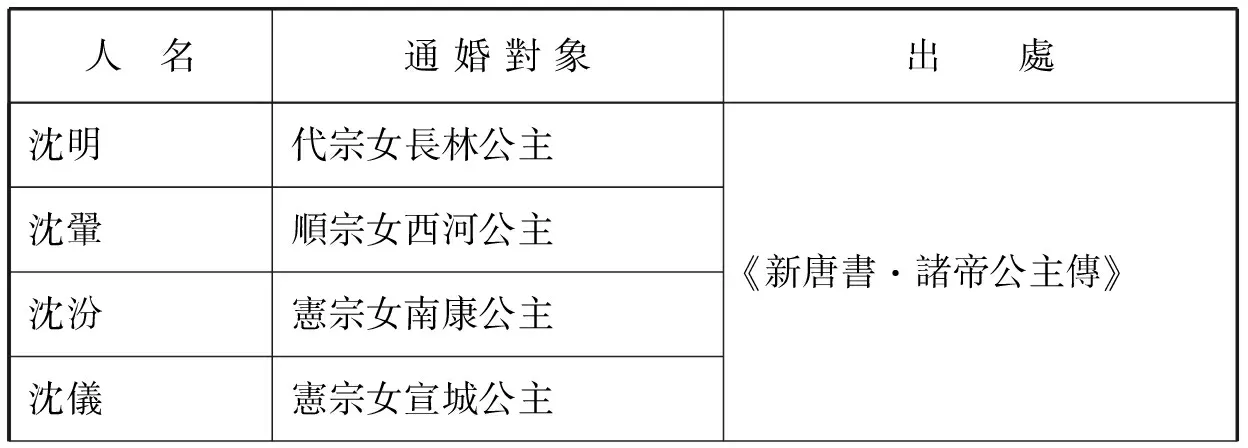

在睿真皇后之子李適(即唐德宗)即位之後,顔真卿對於沈氏“復大”的樂觀估計部分地變成了事實。由於德宗的敦崇外族,“時沈氏封贈拜爵者百餘人”。[注]《舊唐書》卷五二《后妃下·代宗睿真皇后沈氏傳》,北京,中華書局,1975年,頁2189。其中,睿真皇后曾祖士衡、祖介福、父易直、叔易良、弟震,被分别追封爲太保、太傅、太師、司空和太尉,沈房、沈冕、沈明(或作“沈羽”)也因此各自晉位金吾將軍、太府卿、駙馬都尉。至此,吴興沈氏迎來了自陳朝亡國以來不曾有過的盛況。

沈氏家族在德宗即位之後的地位上升,同樣可從其聯姻對象的變化中得到佐證。在隋初至唐德宗即位前,除睿真太后於“開元末,以良家子選入東宫”[注]《舊唐書》卷五二《后妃下·代宗睿真皇后沈氏傳》,北京,中華書局,1975年,頁2188。外,其婚媾可確考者尚有六例: 一爲沈悦第六女適平原安德人杜謐,時在唐太宗貞觀中葉,不過,杜謐雖云出身京兆杜氏,但終身“沉於下寮”,僅仕至洛州永寧縣令;[注]《唐代墓誌彙編續集》神功○○三《周故朝散大夫洛州永寧縣令上柱國杜府君墓誌銘并序》,上海古籍出版社,2001年,頁358。二爲唐高宗顯慶元年(656),沈伯儀長子齊文娶宣州溧水縣令朱憺次女武姜;[注]《唐代墓誌彙編》神龍○二四《唐故右金吾胄曹參軍沈君夫人朱氏墓誌銘并序》,上海古籍出版社,1992年,頁1056—1057。三爲沈齊文之子浩褘(678—698),於武則天在位年間娶虢州刺史姚某之第九女;[注]《唐代墓誌彙編》久視○二○《大周故左衛翊衛沈君墓誌銘并序》,上海古籍出版社,1992年,頁982。四爲顔杲卿姊(或妹)適沈盈之父,[注]《新唐書》卷一九二《忠義中·顔杲卿傳》,北京,中華書局,1975年,頁5533。其時應在唐玄宗開元年間,這大概也是顔真卿“江南婚姻之舊”一説的來源,但琅邪顔氏雖極盛於隋代,[注]《新唐書》卷九一《温大雅傳附温大有傳》,北京,中華書局,1975年,頁3783。卻並不貴顯於唐代前期;五爲沈易良娶妻崔氏,其時亦當在開元年間,[注]《新唐書》卷七七《后妃下·代宗睿真皇后沈氏傳》,北京,中華書局,1975年,頁3501。此崔氏祖世不明,顯然出身卑微;六爲沈氏某女適吴郡張子文。[注]《唐代墓誌彙編續集》天寶○○六《唐故張府君及妻沈夫人墓誌》,上海古籍出版社,2001年,頁585。而在德宗即位之後,沈氏的通婚對象與此前明顯不同,不但得以聯姻琅邪王氏、博陵崔氏、華州郭氏、營州李氏等舊門新貴,而且國婚陡增,表六所列不過是其中的顯著者而已。

表六 唐代後期沈氏婚姻簡表

(續表)

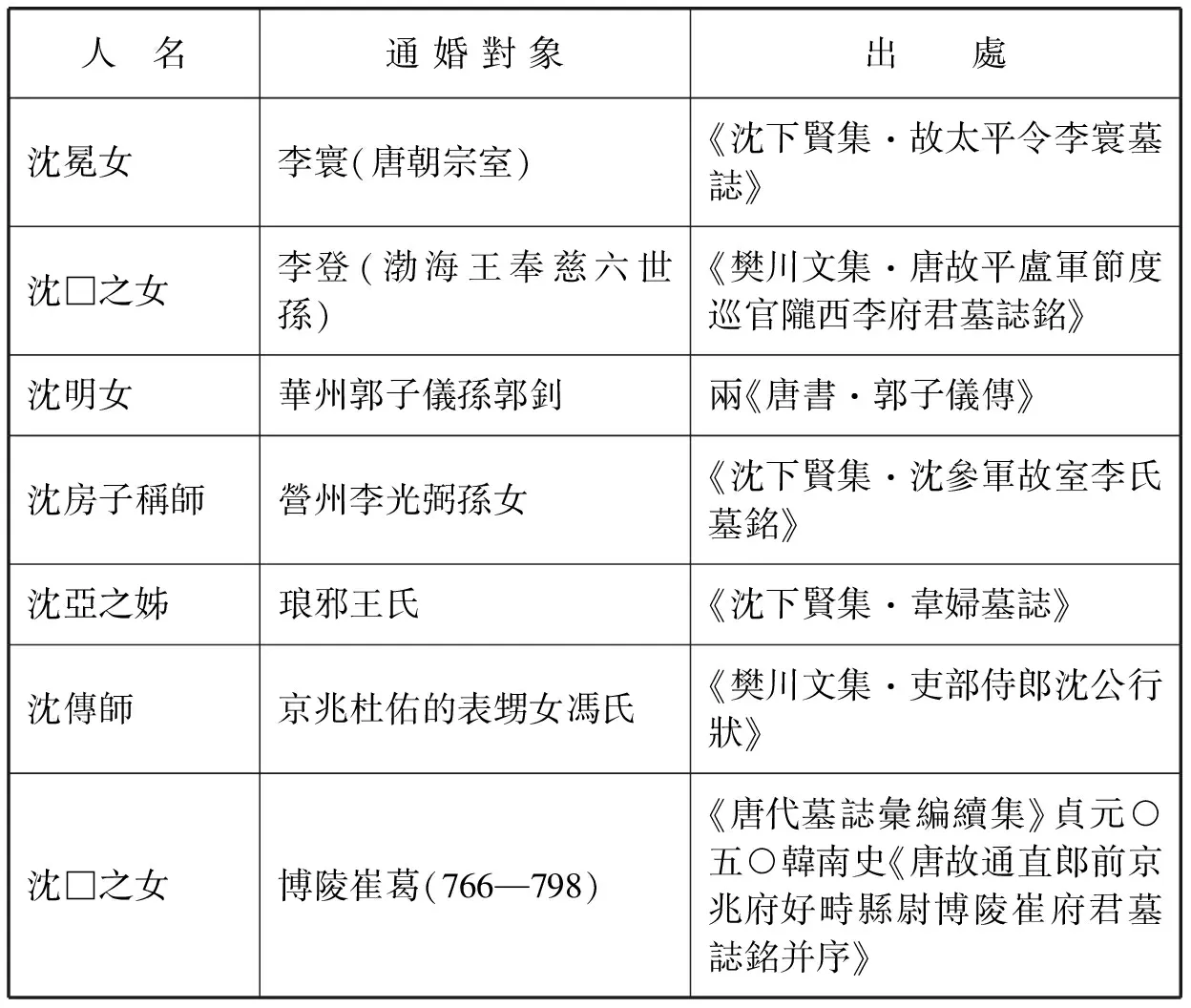

吴興沈氏在唐代後期的“復大”,固然受惠於德宗的眷顧,但關鍵還在於諸多族人在科舉競選中的勝出。從傳世文獻的相關記載來看,在代宗大曆九年(774)至唐朝亡國(907)的124年間,中舉的沈氏苗裔明顯較前一階段爲多,僅著錄於《登科記考》者,就有沈迥等十三人(詳參表七)。此外,至少尚有沈師黃、沈佐黃兄弟亦嘗得意科場。[注]孟二冬《登科記考補正》,北京燕山出版社,2003年,頁1223,1224。假如進而考慮到唐代後期,因赴考者日衆而錄取名額幾乎未增,故科考競爭較諸此前更爲激烈的實際情況,那麽,沈氏苗裔中舉人數的增長幅度也就顯得更爲突出了。同時,又由表七可知在此一階段,吴興沈氏苗裔不但以舉進士爲主,而且較多地出現了父子、兄弟聯登高第的現象,尤其是沈既濟一支,連續四代至少有六人先後通過進士科入仕。

表七 《登科記考》所錄公元774—907年間沈氏登科考略

(續表)

當此之際,沈氏族人之所以能夠更多地從科考中脱穎而出,除了家學薰陶之外,首先與唐代後期的政情演變有着較爲密切的關聯。如所周知,在中唐之後,相對寧靜的江南地區成了北方士庶躲避戰亂的樂土;而諸多北方文士遷居於此,不但推動了該地域的經濟復興,使之成爲中央政府主要的賦税來源地,而且帶動了江南文化繼六朝之後的再度繁榮。於是,身處其間的沈氏族人在耳濡目染之餘,文化修養得到了進一步的提高。如沈既濟的經學、史筆和傳奇,沈亞之的詩文,都是唐代前期的沈氏族人所不能比擬的。

其次,也部分得益於科場中的不正之風,沈儋在宣宗大中九年(855)被舉爲進士即其顯例,《雲溪友議》載其事曰:

潞州沈尚書詢,宣宗九載主春闈,將欲放牓,其母郡君夫人曰:“吾見近日崔、李侍郎,皆與宗盟及第,似無一家之謗。汝叨此事,家門之慶也。於葉中擬放誰也?”(自注: 吴興沈氏相見問葉不問房。)詢曰:“莫先沈光也。”太夫人曰:“沈光早有聲價,沈擢次之。二子科名,不必在汝,自有他人與之。吾以沈儋孤單,鮮其知者,汝其不愍,孰能見哀?”詢不敢違慈母之命,遂放儋第也。[注]唐雯校箋《雲溪友議校箋》卷下“沈母議”條,北京,中華書局,2017年,頁150—151。

這又旁證了傅璇琮先生的相關論斷: 時至中晚唐,“知舉者利用職權,使其宗族親黨通過科舉進入仕途,已是極普遍的現象”。[注]傅璇琮《唐代科舉與文學》,西安,陝西人民出版社,2003年,頁239。不過,絶大多數沈氏族人的中舉,還是依靠自己的真才實學,譬如沈崧,《吴越備史》卷二載其事曰:“乾寧二年,刑部尚書崔凝主禮闈,凡二十五人登進士第,渝濫尤衆。昭宗御武德殿,命翰林學士陸扆、秘書郎馮渥親覆議,凡落十人。是日,崧再以章奏捷。”[注]錢儼《吴越備史》卷二《文穆王》,李最欣校點,可見傅璇琮等主編《五代史書彙編》(拾),杭州出版社,2004年,頁6227。至如沈傳師,更是寧肯落榜,也不願奔走請托於父黨。[注]《樊川文集》卷一四《唐故尚書吏部侍郎贈吏部尚書沈公行狀》,上海古籍出版社,1978年,頁212。

與唐代前期不同的是,唐代後期中舉的沈氏苗裔,絶大多數没有返回吴興故里,而是著籍於外地、别立門户,沈既濟落户蘇州吴縣,[注]《新唐書》卷一三二《沈既濟傳》,北京,中華書局,1975年,頁4538。沈亞之遷居長安,[注]《直齋書錄解題》卷一六“沈下賢集”條,上海古籍出版社,1987年,頁481。以及沈崧被稱爲福州閩縣人,[注]錢儼《吴越備史》卷二《文穆王》,李最欣校點,見傅璇琮等主編《五代史書彙編》(拾),頁6227。都是其中的顯例。由此而導致的結果是,吴興沈氏不但不再聚族而居,而且家族組織日漸涣散。見錄於《文苑英華》卷四二九的《會昌五年正月三日南郊赦文》,顯然爲考察沈氏苗裔遷徙移居的原因,以及沈氏家族組織涣散後的新動向,提供了有力的旁證:

或因官遊,遂輕土著,户籍既減,征徭難均。江淮客户及迯移規避户税等人,比來雖係兩税,並無差役。或本州百姓,子弟纔霑一官,及官滿後,移住鄰州,兼於諸軍諸使假職,便稱衣冠户。廣置資産,輸税全輕,便免諸色差役。其本鄉家業,漸自典賣,以破户籍。所以正税百姓日減,州縣色役漸少。從今已後,江淮百姓非前進士及登科有名聞者,縱因官罷職,居别州寄住,亦不稱爲衣冠。其差科色役,並同當處百姓流例處分。[注]《文苑英華》卷四二九《會昌五年正月三日南郊赦文》,北京,中華書局,1966年,頁2175上。

據此既可推知沈氏族人的外遷,主要著眼於經濟利益,同時也可斷言那些培育出進士及第者的沈氏房支,業已或即將轉化爲官方認可的衣冠户。换言之,沈氏族人在進士及第後的外遷及其别立門户的過程,其實就是吴興沈氏家族組織日益涣散,不斷分解出衣冠户的過程。

此所謂衣冠户,大抵形成於德宗建中元年(780)實施兩税法之後。從赦文内容來看,確定衣冠户的權利顯然掌握在政府手中,只有前官僚才有望入圍,而在武宗會昌五年(845)之後,更僅限於曾經供職於政府的“前進士及登科有名聞者”;而且,衣冠户除了被“許免一門差徭”[注]《文苑英華》卷六六九楊夔《復宫闕後上執政書》,北京,中華書局,1966年,頁3442上。之外,並無其他經濟權益,更遑論政治特權。因此,晚唐的衣冠户雖廁身上流社會,其政治地位卻無法與南朝士族等量齊觀。吴興沈氏從士族向衣冠户的轉化,實際上既折射出族權與國權的此消彼長,也例證了長期以來相對獨立的中古大家族,已被有效地肢解,並被重新置於皇權政治的框架之内。

七 餘 論

士族的興衰榮枯,既是中古時代社會變遷的核心内容,也是漢唐之際政治轉型的外在形式。發生於江南地域的中古士族運動,大致可以朝代爲界分爲前、中、後三期。其中,東漢中葉至晉宋鼎革之際爲前期,包括東漢中葉以降的萌芽、孫吴的成型和發展、東晉的鼎盛;南朝四代爲中期,此期儘管士族在政治上已然邊緣化,卻依舊享有崇高的社會地位,並引領着文化思潮;隋代中唐(“安史之亂”前)之間,由於科舉制的切實推行及其被廣泛崇重,中古士族喪失了原有的特權和屬性,最終淡出歷史舞臺,是爲後期。

觀照中古門第社會的視角雖因人而異,但貫穿於其中的主線,似乎總不外以下三條: 一爲政治層面上皇權的强弱轉换,二爲制度層面上官人法的新陳代謝,三爲社會層面上士族的門第升降。皇權的强弱轉换和士族的門第升降,無疑是此期歷史變遷的核心内容。受此影響,江左政治體制和社會生活,大體上經歷了這樣一個嬗變流程: 1. 門閥政治在晉宋革命之前的萌生、確立、鼎盛和式微;2. 士族在南朝的政治邊緣化和皇權的伸張;3. 皇權政治在隋唐的重構和門第社會在初唐(“安史之亂”前)的解體。與此相對應的則是,九品中正制在魏晉的貫徹、在南朝的異化、[注]這種異化,包括宋文帝元嘉二十七年(453)的“始以七條徵發”,也包括蕭梁經學生策試入仕制度的實施。前者可見《南史·王僧孺傳》和《南齊書·虞玩之傳》的相關記載,後者詳參張旭華《蕭梁經學生策試入仕制度考述》(《史學月刊》1994年第6期)之研究。在隋代的廢棄,乃至科舉競選制的最終確立及其有效運作。選舉制度的新陳代謝,既階段性地反映了、也在相當時期内鞏固了政治權勢在君主與士族之間的轉移結果。

作爲一種特定的社會階層,嚴格意義上的中古士族,其存續時段,上起三國初年,下迄“安史之亂”前。此前的世家大族和之後的新型官僚貴族,都不在這一歷史範疇之内。而且在存續期間,中古士族始終處於動態的變化之中。這種變化,不僅一般地表現爲中古士族運動的興起和終結,以及單個士族的盛衰榮枯,更主要地體現在士族從與皇權的二元對立,其政治社會地位日趨低落,最終消解於官僚帝國的組織框架和文化構造之中。相較而言,中古士族的生成和衰亡是兩個隱性的過程,難以從時間上加以準確地把握。不過,由於這兩個過程總是與顯性的選官制度的變更相對應,因而大體上仍然可以根據選官制度的新陳代謝,考察士族的生成或衰亡。質言之,士族的興起與九品中正制的確立相聯繫,而它的没落,則與科舉競選制的運行呈内在的契合關係。

從家族政治社會地位變遷的角度來看,吴興沈氏在中古時代的演進史,大致可分爲漢晉之際、宋齊、梁陳、隋唐(“安史之亂”前)四個階段。期間,沈氏以其强烈的進取精神,四易家族屬性,始則由移民之家成長爲吴姓豪族,繼而上升爲軍功士族,復又嬗變爲文化士族。南朝以來廁身士伍的吴興沈氏,既具有中古士族的普遍共性,也有其獨特性。其獨特性不僅體現在該家族的士族化起步較晚,也不僅表現爲沈氏乃南朝以來爲數不多的吴姓士族之一,更主要地表現爲該家族的士族化之路有異於魏晉門閥士族,它主要通過黨附皇權而得實現,並在士族化後,自發(或自覺)地置身皇權體系中。而這無疑是皇權政治最終得以復興的歷史邏輯之一。