關於天鳳三年保災令“三公所保”一段文字的解釋*

石繼承

提要: 新莽天鳳三年(16)頒佈的保災令,對當時全國各政區災害情況與中央公卿俸祿的對應關係作了規定,是研究新莽政區的重要史料。此前已有不少學者對令文“三公所保”一段文字做過一些校正,但其中仍有可以討論之處。本文結合幾件新出封泥,對這段文字中的“十二卿”作出新的解釋,認爲它們是“六鄉”“六州”等十二個地名的誤寫;此外,中央五部之名也可以參考封泥文字,定爲“中部”“中部左”“中部右”“中部前”“中部後”。

關鍵詞:新莽 保災令 十二卿 六鄉 六州

《漢書·王莽傳中》記載,天鳳三年(16)王莽所頒詔令中有如下一段話:

東嶽太師立國將軍保東方三州一部二十五郡;南嶽太傅前將軍保南方二州一部二十五郡;西嶽國師寧始將軍保西方一州二部二十五郡;北嶽國將衛將軍保北方二州一部二十五郡;大司馬保納卿、言卿、仕卿、作卿、京尉、扶尉、兆隊、右隊、中部左洎前七部;大司徒保樂卿、典卿、宗卿、秩卿、翼尉、光尉、左隊、前隊、中部、右部,有五郡;大司空保予卿、虞卿、共卿、工卿、師尉、列尉、祈隊、後隊、中部洎後十郡;及六司、六卿,皆隨所屬之公保其災害,亦以十率多少而損其祿。[注]《漢書》卷九九中《王莽傳中》,北京,中華書局,1962年,頁4142—4143。

這段文字結構清楚,大意是將中央公卿的俸祿與全國具體政區的災害情況掛鉤: 若某地發生災害,則與之對應的公卿要“保其災害”,隨之減少俸祿。故學者習慣將這條詔令稱作“保災令”。由於傳世史書在新莽政區方面語焉不詳,保災令所反映出的州、部、郡等層級行政單位的設置及分佈情況就格外值得重視。此前學者們在校正令文文句、利用令文研究新莽政區方面取得了不少成績,但其中仍然存在一些難以讀通或不好理解的地方,有待進一步討論。近年來西安等地陸續出土大量新莽封泥,印文内容涵蓋了從中央到地方各級行政機構中的數十種職官、數百個地名,對研究新莽時代行政制度具有十分重要的價值。保災令中一些原本難解之處,也可藉由這批材料作出一些新的解釋。本文就打算結合這些封泥,對保災令記錄大司馬、大司徒、大司空三公所保區域的一段文字中存在的幾個問題略作討論。

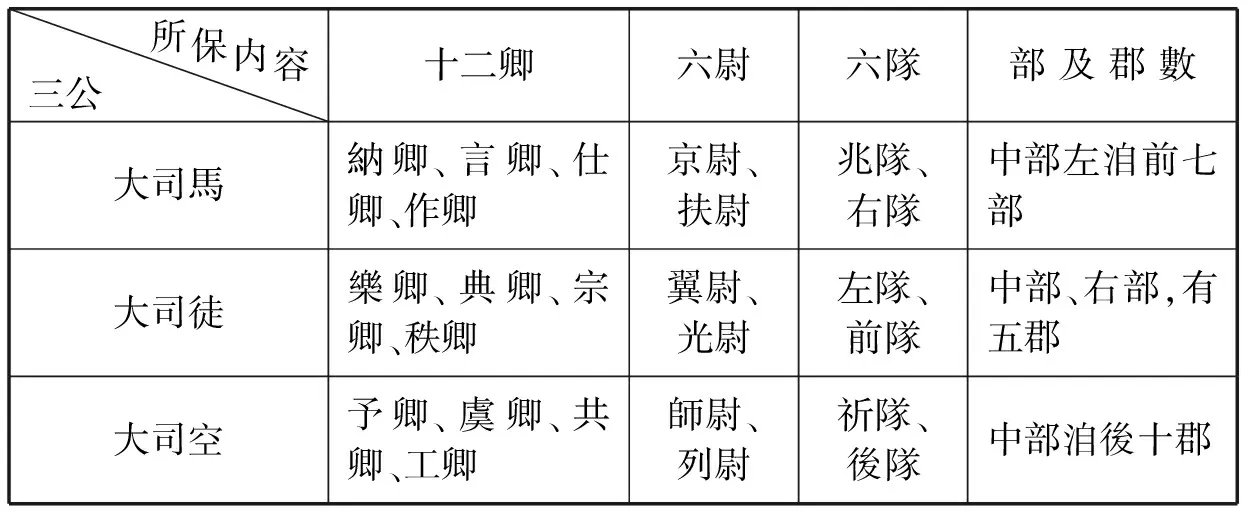

從保災令全文的結構來看,三公所保的區域是東、南、西、北四方之外的中央各部州郡。這段文字形式齊整,爲便於討論,先將這部分内容列表如下:

所保内容三公十二卿六尉六隊部及郡數大司馬納卿、言卿、仕卿、作卿京尉、扶尉兆隊、右隊中部左洎前七部大司徒樂卿、典卿、宗卿、秩卿翼尉、光尉左隊、前隊中部、右部,有五郡大司空予卿、虞卿、共卿、工卿師尉、列尉祈隊、後隊中部洎後十郡

其中“京尉”“扶尉”“翼尉”“光尉”“師尉”“列尉”即《漢書·王莽傳中》所記“分三輔爲六尉郡”“常安……衆縣曰六尉”中的“六尉”,是新莽改置的拱衛西都常安(即漢代長安)的郡級行政單位,其轄治範圍在顔師古注引《三輔黃圖》中有詳細記載;“兆隊”“右隊”“左隊”“前隊”“祈隊”“後隊”即《王莽傳中》所記“河東、河内、弘農、河南、潁川、南陽爲六隊郡”“義陽……衆縣曰六隊”中的“六隊”(亦見於《漢書·地理志》),是新莽改置的拱衛東都義陽(即漢代雒陽)的郡級行政單位。以上内容都詳見於史書記載,並無疑問。此外“六隊”“六尉”之前“納卿”“言卿”等十二卿的名實,以及其後中央各部的名稱,前人已有不少討論,結合近年新出的封泥材料,我們可以得到一些新的認識。

《漢書·王莽傳中》記載,始建國元年(9),王莽“置大司馬司允,大司徒司直,大司空司若,位皆孤卿。更名大司農曰羲和,後更爲納言,大理曰作士,太常曰秩宗,大鴻臚曰典樂,少府曰共工,水衡都尉曰予虞,與三公司卿凡九卿,分屬三公”。保災令中的十二卿之名,顯然與九卿中納言、作士、秩宗、典樂、秩宗、予虞、共工等六卿直接對應。但是,這種將六卿之名一拆爲二的命名方式,其來源未見史書記載,且數目也與戰國秦漢時代流行的“六卿”或“九卿”説法不合。宋代劉攽已經注意到這一點,他認爲令文文字有誤,“但當云大司馬保納言卿、作仕卿,大司徒保典樂卿、秩宗卿,大司空保予虞卿、共工卿,不合分爲兩也”。[注]引自王先謙撰,上海師範大學古籍整理研究所整理《漢書補注》,上海古籍出版社,2008年,頁6157。閻步克先生同意劉説,也將令文中的十二卿看成六卿之訛;同時他又從新莽六卿本身的性質和令文的敍述邏輯兩個方面,論證上述六卿之名不應在令文中出現,並推測這些文字皆爲後來竄入正文。[注]閻步克《文窮圖見: 王莽保災令所見十二卿及州、部辨疑》,《中國史研究》2004年第4期,頁38。抛開“十二卿爲六卿誤分爲兩”這一説法正確與否不談,從整個保災令來看,分保四方的八公和分保中央的三公,所保内容都應該是具體的地理區域(比如同屬三公所保的“六尉”“六隊”,就都是史書確載的郡級行政單位),但無論是十二卿還是六卿,作爲官名出現在三公所保的名單中,都是非常奇怪的。從這個角度講,閻先生認爲六卿之名不應在此出現,這一判斷十分正確;但他推測這些文字爲後來竄入的説法則並無確據,難以令人信服。

根據《漢書·王莽傳中》記載,天鳳元年(14)王莽依循《周官》之文,在長安分置六鄉,在雒陽分置六州,並下詔書説:“常安西都曰六鄉,衆縣曰六尉。義陽東都曰六州,衆縣曰六隊。”正如上文所述,“六尉”“六隊”詳見於史書記載,而“六鄉”“六州”的具體名稱卻於史無徵。相較於“六尉”“六隊”,“六鄉”“六州”的地理位置顯然更加靠近統治核心。保災令對疆域内自“六尉”“六隊”而外的各個行政區域的保災分責都有明確規定,而“六鄉”“六州”這類更爲核心的區域在令文中卻没有絲毫反映,這是非常不合理的。受幾件新出封泥的啓發,我們認爲,保災令中所謂“十二卿”之名,既不是六卿之訛,也不是後來竄入,其實就是被合稱爲“六鄉”“六州”的十二個地名的誤書。

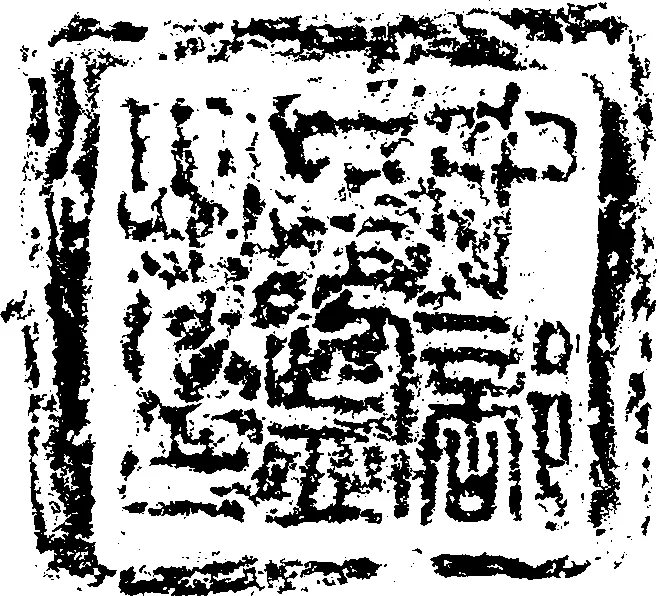

《新出新莽封泥選》032號著錄如下一件封泥:[注]馬驥編著《新出新莽封泥選》,杭州,西泠印社·中國印學博物館,2016年,頁41。同文封泥還見於楊廣泰編著《新出封泥彙編》5264、5265號,杭州,西泠印社出版社,2010年,頁220。爲避免繁瑣,本文徵引封泥譜錄,只在首次引用時詳列出版信息,再次引用則僅標注印文編號,原書頁碼一概不出注。

印文爲“常安宗鄉師光尉大夫”。孫慰祖先生曾對此印文做過考證,他説:

封泥“常安宗鄉師光尉大夫”引出一條有價值的信息。首先是印證了《莽傳》載天鳳元年於常安西都旁分置六鄉,“鄉置帥一人”的史實,“宗鄉”爲六鄉之一;其次所謂鄉置“帥”,注家多未置疑,但封泥印文可辨爲“師”;再次,王莽分三輔爲六尉郡,也得到證實。[注]孫慰祖《新出封泥所見王莽職官地名考述》,楊廣泰編著《新出陶文封泥選編》,北京,文雅堂稿本,2015年,頁17。

這些意見都十分正確。[注]可以補充的是,劉師培早已懷疑這裏的“帥”是“師”字之訛,説見氏著《西漢周官師説考》卷上,《劉申叔遺書》,南京,江蘇古籍出版社影印,1997年,頁172。印文中“宗鄉”明確作爲常安六鄉之一的名稱出現,這在出土及傳世文獻中應該都是第一次。在傳世史書中,“宗卿”這一名稱卻不止一次出現。除了本文所討論的保災令中大司徒所保的“宗卿”外,《東觀漢記·世祖光武皇帝紀》《後漢紀·光武皇帝紀》《後漢書·李通傳》等文獻中還有李通之父李守王莽時爲“宗卿師”的記載。《後漢書》李賢注:“平帝五年,王莽攝政,郡國置宗師以主宗室,蓋特尊之,故曰宗卿師也”,認爲“宗卿師”是“宗師”的尊稱。這一説法影響很大,後來宋元之際的胡三省作《資治通鑑音註》,一直到今人饒宗頤、閻步克等學者都信從此説。[注]饒宗頤《新莽職官考》,《饒宗頤史學論著選》,上海古籍出版社,1993年,頁183。閻步克《文窮圖見: 王莽保災令所見十二卿及州、部辨疑》,頁37。但值得注意的是,近人楊樹達對此有不同理解,他在《漢書窺管》中曾就“大司徒保樂卿、典卿、宗卿、秩卿”一句説:

劉攽謂典樂、秩宗不合分爲兩,下文有秩宗將軍嚴茂(引者按: 當作“陳茂”),似劉説得之。然《後書·李通傳》記通父守爲王莽宗卿師,則又是兩分之證。疑莽改置紛紜,前後不一,故歧出如此也。[注]楊樹達《漢書窺管》,上海古籍出版社,1984年,頁826。

他一方面不否認劉攽“誤分”之説,同時又將“宗卿師”與保災令文“宗卿”聯繫,而不是將其看作“宗師”的尊稱,故最終只能以“改置紛紜,前後不一”來折中調合。其説有一定的合理成分,但没有引起後來大多數學者的注意。近年辛德勇先生對楊氏將“宗卿師”與令文“宗卿”聯繫的意見表示肯定,[注]辛德勇《兩漢州制新考》“八、 王莽新朝州制懸測”,《秦漢政區與邊界地理研究》,北京,中華書局,2009年,頁151。但關於“宗卿師”的含義,則仍付闕如。結合上揭封泥來看,《後漢書》等文獻中的“宗卿師”,顯然是“宗鄉師”之誤。保災令中的“宗卿”,也應該據封泥印文校正爲“宗鄉”。

從古文字的情況看,“鄉”是由“卿”分化出來的一個字。在出土戰國文字資料中,二者仍經常通用;到了秦代,這兩個字的用法就已經産生明顯分化(即以“卿”表示公卿之{卿},以“鄉”表示鄉里之{鄉}),漢以後的出土文字資料中大都如此。[注]參看田煒《談談馬王堆漢墓帛書〈天文氣象雜占〉的文本年代》,《古文字研究》第31輯,北京,中華書局,2016年,頁468—470。新莽時代也應該遵循這種用字習慣,但在目前所能看到的傳世文獻中偶爾也有相混之例。比如《漢書·王莽傳中》天鳳元年“更名河南大尹曰保忠信卿”,《地理志》就作“保忠信鄉”,前人對到底是“保忠信卿”還是“保忠信鄉”有過很多討論。[注]參看譚其驤《新莽職方考》,《長水集(上)》,北京,人民出版社,1987年,頁55。新出封泥中有數件印文爲“保忠信卿章”者,[注]見楊廣泰編著《新出封泥彙編》5260—5263號。據此可知《地理志》中的“鄉”係“卿”字之誤。[注]參看孫慰祖《新出封泥所見王莽職官地名考述》,楊廣泰編著《新出陶文封泥選編》,頁17。在漢長安城南郊禮制建築出土礎石上的朱書文字中,也出現過“保忠信卿”這一地名,[注]中國社會科學院考古研究所《西漢禮制建築遺址》,北京,文物出版社,2003年,頁113—114。另參劉瑞《漢長安城的朝向軸線與南郊禮制建築》,北京,中國社會科學出版社,2011年,頁143。這也是地名作“卿”而不作“鄉”的證據。[注]此外居延遺址所出新莽木牘中出現過“保忠信鄉、六鄉”連稱的情況[EPT59.155A。較爲清晰的圖像見肖從禮《居延新簡集釋(五)》,蘭州,甘肅文化出版社,2016年,頁141],此例大概是由於書者受到下文“六鄉”之“鄉”的影響,從而誤將“保忠信卿”的“卿”也寫成了“鄉”。這一例大概只能看成筆誤,不足以證明當時“卿”“鄉”尚未分用。傳世文獻中“卿”“鄉”互訛的情況應當是在後世傳抄刊刻過程中産生的,並不能反映當時用字的實際情形。

保忠信卿章《新出封泥彙編》5260

既然可以確定保災令中的“宗卿”是“宗鄉”之誤,以此類推,六鄉中“宗鄉”之外的其他五鄉,自然也應該被包含在目前所謂的“十二卿”中。此外,從保災令的敍述邏輯來看,既然可以確定“十二卿”中的六個地名是六鄉之名,那麽與其並列的另外六個大概也只能是與六鄉同級别的六州之名了。但在剩下的十一個地名中,究竟哪些是鄉名,哪些是州名?要解決這個問題,還需要結合另一件封泥加以討論。

《新出封泥彙編》5317號著錄如下一件新莽封泥:

印文爲“雒陽緯言州長”。[注]相同讀序的封泥印文還有“漁陽大守章”(孫慰祖編著《兩漢官印匯考》919、920號,上海書畫出版社、大業公司,1993年,頁143,144)、“五屬國都尉”(路東之編著《問陶之旅——古陶文明博物館藏品掇英》,北京,紫禁城出版社,2008年,頁180)等。《漢書·地理志》記載王莽改河南郡雒陽之名爲“宜陽”(《王莽傳中》作“義陽”),此封泥仍沿用漢代舊名。上文已經提到,王莽依循《周官》的記載,在東都雒陽附近設置“六州”,並“置六郊州長各一人,人主五郡”。上揭封泥中的“州長”,顯然是雒陽附近六州之一的長官。但其中“緯言”二字仍然不好解釋。孫慰祖先生説:“緯言,《周官總義》:‘東西之道爲緯……九緯言四旁之道路。’此封泥不惟得證其雒陽置六郊州長,又知莽制以前冠‘緯言’分其各州之方位。”[注]孫慰祖《新出封泥所見王莽職官地名考述》,楊廣泰編著《新出陶文封泥選編》,頁17—18。也没有把“緯言”的意思講清楚。我們認爲此封泥當以“言州”爲州名,將其繫於雒陽之下,正可説明言州爲東都六州之一。“言州”之名未見文獻記載,保災令中所記的“言卿”,應該就是“言州”之誤書。考慮到隸楷文字中“州”與“卿”“鄉”二字的字形都相差較遠,我懷疑這種錯誤很可能是由於“州”字受到鄰近的已經錯成“某卿”的鄉名影響,從而將原來的州名也同化成“某卿”了(但也不能排除先誤作“鄉”後進一步誤作“卿”的可能)。至於爲何要在州名之前加一“緯”字,則有待進一步研究。

通過以上兩件封泥可以知道,“宗鄉”爲西都常安六鄉之一,“言州”爲東都雒陽六州之一。按照保災令中分述三公所保區域時將分屬六尉、六隊的地名兩兩一組排列的規律,三公所保的十二卿也可以分爲兩組,一組是“納卿”“言卿”“樂卿”“典卿”“予卿”“虞卿”,另一組是“仕卿”“作卿”“宗卿”“秩卿”“共卿”“工卿”。正如前文所述,屬於前一組的“言卿”爲“言州”之訛,屬於後一組的“宗卿”爲“宗鄉”之訛。結合王莽一貫追求形式整齊的作風來看,這種現象的産生恐怕並非偶然。我們推測,前一組六個地名中的“卿”,都應該是“州”字之訛;後一組六個地名中的“卿”,都應該是“鄉”字之訛。保災令中的“十二卿”名,可以據此校正爲“納州”“言州”“樂州”“典州”“予州”“虞州”這六州之名,以及“仕鄉”“作鄉”“宗鄉”“秩鄉”“共鄉”“工鄉”這六鄉之名。這樣解釋有兩方面好處。一方面,保災令中原本難以索解的“十二卿”可以得到比較合理的解釋,令文全篇對當時政區的描述也因此而更加完整;與此同時,傳世史書中未見記載的“六州”“六鄉”的具體名稱也得以明確。此外,前人認爲“仕卿、作卿”“樂卿、典卿”“宗卿、秩卿”三組卿名分别由“作仕”“典樂”“秩宗”顛倒誤讀而來。[注]閻步克《文窮圖見: 王莽保災令所見十二卿及州、部辨疑》,頁39—40,49—50。如果我們上述推測可信,那麽以上三組各自獨立的六個地名,自然不必分别按照“作仕”“典樂”“秩宗”的先後次序排列,令文中的現有次序實際上也並無問題。

最後對保災令三公所保的最末一部分内容略作解釋。清人王念孫已經指出,大司馬所保的“中部左洎前七部”中“七部”爲“十郡”之誤,[注]王念孫著,徐煒君等點校《讀書雜志·讀漢書雜志》卷十五,上海古籍出版社,2014年,頁1010。其説正確可從。閻步克先生將“中部、右部,有五郡”校改爲“中部右五郡”,將“中部洎後十郡”校改爲“中部中洎後十郡”。[注]閻步克《文窮圖見: 王莽保災令所見十二卿及州、部辨疑》,頁47。新出封泥中有“中部左監章”(《新出新莽封泥選》546)和“中部左監之印”(《新出封泥彙編》5367)。《漢書·王莽傳中》記載王莽“置州牧部監二十五人”,“監”爲州部的官長,從封泥來看,“中部左”這一部名確實存在;與此相應,閻先生關於“中部右”的校訂,應該没有問題。

中部左監章《新出新莽封泥選》546

中部左監之印《新出封泥彙編》5367

值得注意的是,新出封泥中另有一件“中部監印章”(《新出封泥彙編》5366),首字殘損比較嚴重,但仍可定爲“中”字。[注]此外傳世官印中有“中部將軍章”(《兩漢官印匯考》150)、“中部護軍章”(《兩漢官印匯考》151),也可能是新莽時代“中部”屬官所用之印。印文以“中部”爲部名,恰好與大司空所保“中部洎後十郡”的記載相合。所謂“中部洎後”,應該就是“中部”和“中部後”的合稱。敦煌漢簡中有“西部、北部監”(《敦煌漢簡》2062),[注]甘肅省文物考古研究所編《敦煌漢簡》,北京,中華書局,1991年,圖版壹陸肆。封泥中有“東部牧印章”(《新出封泥彙編》5278)、“東部監之印”(《兩漢官印匯考》948),“中部”之名也正可與四方各部之名對應,[注]傳世文獻中還有“庸部”(《漢書·王莽傳》、《後漢書·廉范傳》)、“曹部”(《漢書·王莽傳》),出土文獻中還有“庸部”(“庸部牧印章”封泥,《新出新莽封泥選》493)、“魏部”(“魏部牧印章”封泥,《新出陶文封泥選編》1315;“魏部牧貳印”印章,《兩漢官印匯考》949)、“邠部”(《敦煌漢簡》78、288;“邠部牧印章”封泥,《新出封泥彙編》5379〔“邠”字原未釋〕)。這些部名應當跟上舉以方位命名的部一樣,同屬新莽所置二十五部之列。其實不必如閻先生所論改爲“中部中”。新莽中央五部之名從而可以確定爲“中部”“中部左”“中部右”“中部前”“中部後”。

中部監印章《新出封泥彙編》5366

東部牧印章《新出封泥彙編》5278

東部監之印《兩漢官印匯考》948

辛德勇先生在討論保災令時曾經提出,三公所保“大司馬所保‘中部左洎前十郡’,‘左’字似尚應爲‘右’字之訛;與此相對應,下文大司徒所保‘中部右部’,亦應爲‘中部左部’之訛”。[注]辛德勇《兩漢州制新考》“八、 王莽新朝州制懸測”,《秦漢政區與邊界地理研究》,頁156。此説若確,綜合我們上面的討論,保災令中“三公所保”一段文字可以校訂爲:

大司馬保納州、言州、仕鄉、作鄉、京尉、扶尉、兆隊、右隊、中部右洎前十郡;大司徒保樂州、典州、宗鄉、秩鄉、翼尉、光尉、左隊、前隊、中部左五郡;大司空保予州、虞州、共鄉、工鄉、師尉、列尉、祈隊、後隊、中部洎後十郡。

2017年10月14日寫畢,12月2日改定