北魏霍扬碑校考

梁春胜

(河北大学 文学院,河北 保定 071002)

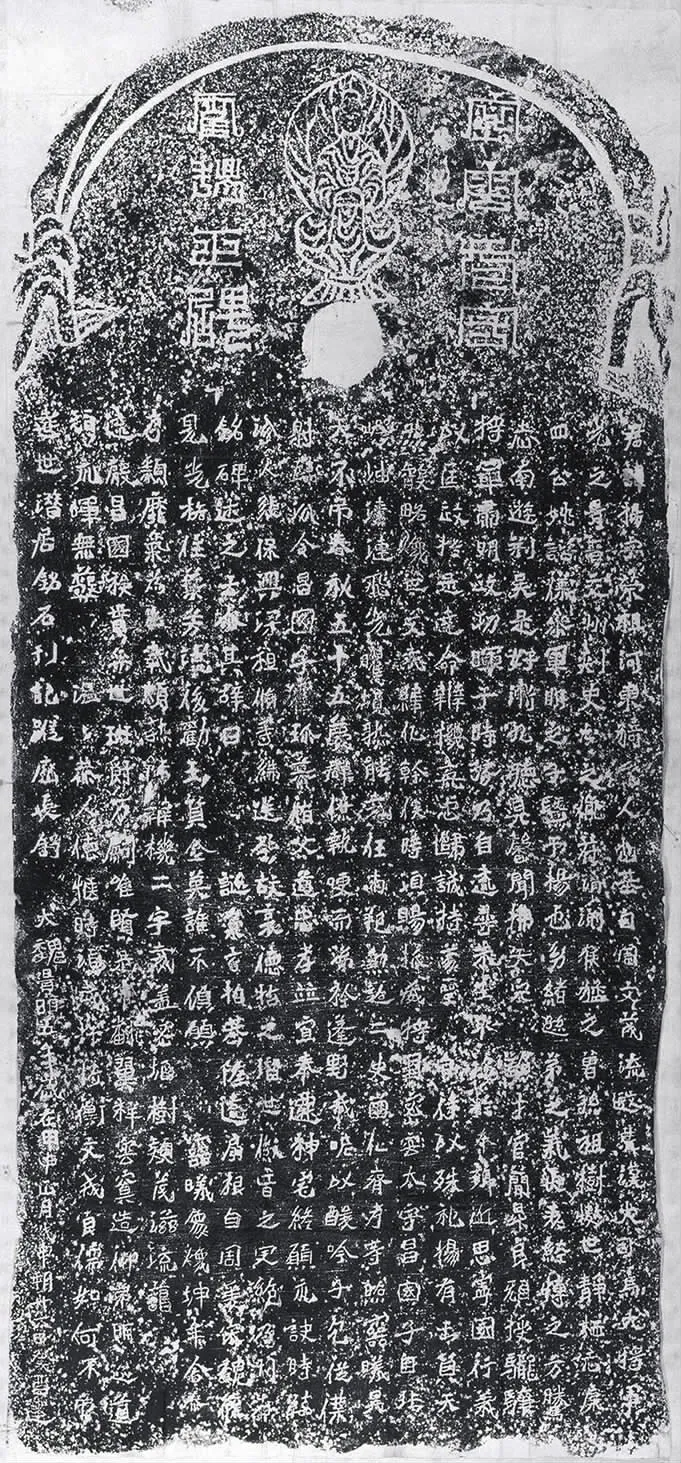

北魏霍扬碑立于北魏景明五年(504),1920年出土于山西省临晋县东霍村(今临猗县东霍村),现藏山西省临猗县博物馆,1979年被国家文物局公布为第一批书法艺术名碑。该碑在历史、书法、文字等方面均具有一定的研究价值,但因剥蚀较甚,文字不易通读,就笔者所知,此碑录文至少有近十种,但多数错误较多、参考价值不大。比较重要的有四种:一见于鲁迅《鲁迅辑校石刻手稿》[1](以下简称《鲁迅》),毛笔书写,摹录字形,无断句标点。二见于罗振玉《石交录》[2],作为《贞松老人遗稿》甲集之一出版,摹录字形,无断句标点;又收入罗继祖主编《罗振玉学术论著集》[3],由张中澍先生整理标点。三见于山西省考古研究所编《山西碑碣》[4](以下简称《碑碣》)。四见于韩理洲等《全北魏东魏西魏文补遗》[5](以下简称《补遗》),其录文参考了《鲁迅》。近年出版的《汉魏六朝碑刻校注》[6](以下简称《校注》)亦收此碑,毛远明根据宗鸣安藏拓和《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》[7](以下简称《北图》)所收图版作了录文。由于图片质量问题,加上未能参考前人录文,《校注》录文错误不少。笔者近从网络上看到日本京都大学人文科学研究所藏拓[8](图一),图片质量似乎稍优于毛先生所据二种。今参照京都大学藏拓(下文简称“拓本”)和前人录文,对《校注》录文试作订正,并对此碑的史料价值作一些说明。

一、录文校订

先将《校注》录文移录于下:

君讳扬,字荣祖,河东猗氏人也。基自周文,茂流遐荒。汉大司马、大将军」光之胄,晋兖州刺史□之胤,苻□□侯猛之曾孙。祖树,世静栖,志□」四公。姚谘仪参军明之子。暨于扬也,幼绪逊弟之义,长表超博之方。腾」志南游,荆吴是好。瀚飞听冥,馨闻拂矢。宋□□才官,简□民规。授龙骧」将军,肃明政功,晖于时务。乃自远寻朱□,不□于本乡;近思宁国,行义」以盛。政于是达,命辨机亢,忠归诚持,蒙圣□□。侍(待)以殊礼。扬有玉质,天」然略,焕世文武,纬化侯。时□赐振威将军、密云太守、昌国子。自非」□□清涟,飞光曜[境],孰能式任两邦,勋超二史,□化齐□,等照灵曦?昊」天不吊,春秋五十五薨。群僚执哽而涕衿,蓬野□□以酸吟。子冗从仆」射、临汾令、昌国子霍珍,纂□父道,忠孝并宣。奉迁神宅,终愿永诀。时临」汾人张保兴、梁祖□□绋送葬。故哀德哲之潜世,徽音之绝。乃刊石」铭碑,述之云尔,其辞曰:

图一 日本京都大学藏北魏霍扬碑拓本

诞□玄哲,基隆远扇。根自周汉,宋魏□」见。光格往叶,芳流后劝。玉质金英,谁不顷愿?□□灵曦,象焕坤年。含□」序类,靡气为□。载□孰能,辨机二字。裁盖密□,树颖茂滋。流蔼□□,□」□□昌。国族弈世班爵,万嗣唯贤,邑□翻翼。祥云冥造,仰涕明□。道」□永晖,无蔽□□。温温恭人,德□时□。武□□衡,文成真儒。如何不吊,」逸世潜居。铭石刊记,踪历长舒。

大魏景明五年,岁在甲申,正月戊申朔,廿六日癸酉造。

现校订如下:

1.基自周文,茂流遐荒。

2.汉大司马、大将军光之胄,晋兖州刺史□之胤,苻□□侯猛之曾孙。

4.暨于扬也,幼绪逊弟之义,长表超博之方。

5.腾志南游,荆吴是好。瀚飞听冥,馨闻拂矢。

6.宋□□才官,简□民规。授龙骧将军。

按:“宋”下第二个缺字,拓本残泐较甚,但据字形轮廓当是“诏”字,各家均录作“诏”。第一个缺字,检拓本实无刻字痕迹,盖因下“诏”字而敬空不刻。此处叙南朝帝诏,北魏碑刻本不应敬空,盖工匠不知,误为敬空耳。“才官”应当就是“材官”,魏晋南朝官署名,掌土木工程用材木及工匠。“简”下缺字拓本作“”,当是“”字。《鲁迅》《石交录》摹录原形

7.乃自远寻朱□,不□于本乡;近思宁国,行义以盛。政于是达,命辨机亢,忠归诚持,蒙圣□□。侍以殊礼。

9.自非□□清涟,飞光曜[境],孰能式任两邦,勋超二史,□化齐□,等照灵曦?

按:“自非”后两缺字,《校注》在注释中疑是“岩岫”二字。今据拓本,当是“岫”二字。《鲁迅》《石交录》《补遗》均录作“岫”,《碑碣》录作“岩岫”,“岩”字非是。“孰”拓本作“”,乃是“熟”字。《补遗》亦作“孰”,《鲁迅》《石交录》《碑碣》则均录作“熟”。此处“熟”通“孰”。“式”拓本残泐较甚,据字形轮廓当是“裁”字。《鲁迅》《碑碣》《补遗》正录作“裁”,《石交录》缺录。此处“裁”当通“才”。“史”后一字拓本作“”,当是“齿”字。如《可洪音义》:“齿”或作“”[11]可以比勘。此处“齿”与“等”对文同义。《鲁迅》录作“”,字形稍有失真。《石交录》《碑碣》皆缺录。《补遗》录作“”,非是。“齐”后一字拓本作“”,显然是“考”字。《鲁迅》《石交录》《补遗》均录作“考”。《碑碣》录作“孝”,校作“考”,绕了一个不必要的弯。

10.群僚执哽而涕衿,蓬野□□以酸吟。

11.子冗从仆射、临汾令、昌国子霍珍,纂□父道,忠孝并宣。

12.时临汾人张保兴、梁祖□□绋送葬。

14.诞□玄哲,基隆远扇。根自周汉,宋魏□见。光格往叶,芳流后劝。玉质金英,谁不顷愿?□□灵曦,象焕坤年。含□序类,靡气为□。载□孰能,辨机二字。裁盖密□,树颖茂滋。流蔼□□,□□□昌。国族弈世班爵,万嗣唯贤,邑□翻翼。祥云冥造,仰涕明□。道□永晖,无蔽□□。温温恭人,德□时□。武□□衡,文成真儒。如何不吊,逸世潜居。铭石刊记,踪历长舒。

按:“诞”下缺字拓本残泐较甚,据字形轮廓当是“崇”字,各家皆录作“崇”。“为”下缺字拓本残泐,据字形轮廓当是“生”字。《鲁迅》《石交录》《补遗》皆录作“生”,而《碑碣》亦缺录。“密”下缺字拓本作“”,乃是“”字。《碑碣》正录作“”,《鲁迅》《石交录》《补遗》皆缺录。“昌”前二缺字,第一个拓本作“”,乃是“远”字;第二个拓本作“”,乃是“声”字。各家皆录作“远声”。“族”和“弈”之间拓本有一字作“”,《石交录》录作“贯”,是也。《校注》漏录。《鲁迅》《碑碣》《补遗》录作“贳”,非是。“邑”拓本有残泐,剔除泐痕其字作“”,乃是“是”字,各家皆录作“是”。“明”后缺字拓本作“”,乃是“迹”字俗写。如魏封魔奴墓志“直书遗迹”之“迹”作“”[14],魏元瞻墓志“绝迹权宠之门”作“”[15],皆其比。《碑碣》正录作“迹”。《鲁迅》《石交录》照录原形(《石交录》整理本改作“迹”)。《补遗》录作“迩”,非是。“道”后缺字拓本作“”,当是“规”字俗写。如魏张法寿、息荣迁等造像记“规度法界”之“规”作“”[16]29,隋茹洪墓志“为世规范”作“”[17],《龙龛手镜·页部》“规”俗作“”[9]486,皆其比。《鲁迅》《碑碣》《补遗》皆缺录。《石交录》录作“页”,仅录其右旁。“德”后缺字拓本作“”,各家皆录作“惬”,是也,“惬”训“合”。“时”后缺字拓本有残泐,剔除泐痕其字作“”,各家皆录作“须”,是也,“须”与下文“儒”“居”“舒”正押韵。“武”下缺字拓本模糊不清,仔细辨认当是“将”字。《鲁迅》《石交录》《补遗》皆缺录,《碑碣》录作“殊”,非是。“衡”前缺字拓本作“”,当是“折”之讹俗字,俗书部件“斤”或增笔写作“丘”。如东魏刘双周造塔记“远□名匠”之“匠”作“”[16]46,北齐元贤墓志“猗与俊哲”之“哲”作“”[18],北齐厍狄业墓志“唯兹哲士”之“哲”作“”[19],北周郑术墓志“河岳誓以永宁”之“誓”作“”[20],隋杨勰墓志“迁匠师大夫”之“匠”作“”[21],《龙龛手镜·水部》“”俗作“”[9]235,皆其例。《鲁迅》缺录。《石交录》录作“”,字形失真。《碑碣》《补遗》皆录作“武”,非是。“衡”拓本有残泐,据字形轮廓确是“衡”字俗写,但“衡”于文意不合。据文意“衡”当是“”字之误,如东魏刘懿墓志“折行阵之间”的“”作“”[16]59,亦误作“衡”,是其比。“折”(折冲)是使敌人战车后退、制敌取胜的意思,于文意正合。《鲁迅》《石交录》照录原形(《石交录》整理本改作“衡”)。《碑碣》《补遗》皆录作“衡”而无说。“真”据拓本乃是“良”之误录,各家皆录作“良”。“逸”拓本作“”,乃是“弃”字俗写 ,如东魏道宝碑记“弃诸宫城”之“弃”作“”[22],唐李护墓志“齐王弃世”作“”[23],《礼记音》“弃”作“”[24],皆其比。《碑碣》正释作“弃”。《鲁迅》《石交录》照录原形(《石交录》整理本改作“弃”)。《补遗》录作“盍”,非是。

检拓本“顷愿”“无蔽”后实为空两格,“流蔼”后空三格,非有刻字。铭文共32句,八句一换韵,换韵处则空两格或三格。《校注》误以空格为缺字,以致标点亦误,文不成句。根据拓本字形轮廓和押韵规律,“含”下缺字可补作“泰”。《碑碣》录作“参”,失韵。《鲁迅》《石交录》《补遗》皆缺录。“载”下缺字当是“”字,同“赖”。《鲁迅》录作“”,《补遗》录作“赖”,皆是。《碑碣》缺录。《石交录》作“页”,仅录右旁。“是”下缺字可补作“济”。《碑碣》补作“崇”,失韵。《鲁迅》《石交录》《补遗》皆缺录。

15.大魏景明五年,岁在甲申,正月戊申朔,廿六日癸酉造。

按:“造”拓本有残泐,据字形轮廓当是“建”字。各家皆录作“建”。

现将经过校正的录文整理如下:

君讳扬,字荣祖,河东猗氏人也。基自周文,茂流遐叶。汉大司马、大将军」光之胄,晋交州刺史弋之胤,苻清渊侯猛之曾孙。祖树,世静栖,志康(赓)」四公。姚谘仪(议)参军明之子。暨于扬也,幼绪逊弟之义,长表经博之方。腾」志南游,荆吴是好,渐九听冥,馨闻拂天。宋诏才官,简升良规,授龙骧」将军。肃明政功,晖于时务。乃自远寻朱生,不移于本乡;近思宁国,行义」以匡政。于是达命辨机,亢忠归诚,特蒙圣旨,待以殊礼。扬有(又)玉质天」然,略焕世,文武纬化,干俟时须。赐振威将军、密云太守、昌国子。自非」岫清涟,飞光曜境,熟(孰)能裁(才)任两邦,勋超二史,齿化齐考,等照灵曦?昊」天不吊,春秋五十五薨。群僚执哽而涕衿,蓬野咸(唁)以酸吟。子冗从仆」射、临汾令、昌国子霍珍,纂修父道,忠孝并宣,奉迁神宅,终愿永诀。时临」汾人张保兴、梁祖修等,[执]绋送葬。故哀德哲之潜世,徽音之罔绝,乃刊石」铭碑,述之云尔。其辞曰:

诞崇玄哲,基隆远扇。根自周汉,宋魏□」见。光格往叶,芳流后劝。玉质金英,谁不顷愿?灵曦象焕,坤年含泰。」序类靡气,为生载赖。孰能辨机,二字裁盖。密树颖,茂滋流蔼。」远声昌国,族贯弈世。班爵万嗣,唯贤是济。翻翼祥云,冥造仰涕。明迹道」规,永晖无蔽。温温恭人,德惬时须。武将折衡(冲),文成良儒。如何不吊,」弃世潜居。铭石刊记,踪历长舒。

大魏景明五年岁在甲申正月戊申朔廿六日癸酉建。

二、霍扬家世小考

如前文所述,碑文中霍弋的“弋”字前人皆未释出,故对于霍扬家世的研究,一直未能与霍弋联系起来。有关霍弋及其家世情况,散见于《三国志·蜀书·霍峻传》及裴注引《汉晋春秋》[25],《华阳国志》的《南中志》[26]247、《李雄志》[26]492、《李寿志》[26]501,及《晋书》的《成帝纪》[10]177,181、《陶璜传》[10]1558等。霍弋为南郡枝江人,蜀梓潼太守霍峻之子,仕蜀,位至建宁太守、安南将军。咸熙元年(264),蜀并于魏,霍弋保全一方,后乃降晋,任南中都督,遥领交州刺史。弋卒,其子霍在继领其兵。霍在之后,霍弋孙霍彪继任,仕晋至建宁太守。咸和七年(332),成汉李雄将领李寿、费黑攻朱提,霍彪奉命入援。八年,霍彪兵败降成汉。九年,成汉以霍彪为宁州刺史。咸康五年(339),晋广州刺史邓岳伐成汉,霍彪为其下属建宁太守孟彦执以降晋。上世纪60年代在云南昭通出土的霍使君像铭[27],一般认为其中的霍使君就是霍彪[28]。若果真如此,则霍彪卒年66,死后葬于蜀郡,“太元十□年”改葬朱提[27]。霍弋、霍在、霍彪三世历任宁、交二州刺史,统治南中达70余年,从而建立起强大的私人武装,史称“霍家部曲”。至霍彪败后,“霍家部曲”[26]272瓦解,此后霍弋子孙不见于史书记载。

根据霍扬碑,可知霍氏一支曾仕前秦和后秦。这一支可能是西晋灭亡时留在北方的,至于其何时以及怎样由南方到达北方,则尚不得而知。到霍扬时,“腾志南游,荆吴是好”,可能是刘裕灭后秦时随迁至南方的。霍扬在刘宋官至龙骧将军,后来又降北魏,赐振威将军、密云太守、昌国子。霍扬碑的内容,为研究霍氏家族的变迁流徙提供了新的资料。当然,古代冒认名人为祖先的情况非常普遍,霍扬碑自称霍弋之后,亦不能排除冒认的可能,这方面的研究尚需更多的材料予以佐证。

碑尾题云“大魏景明五年岁在甲申正月戊申朔廿六日癸酉建”,该年正月丙寅(十九日)已改元正始,而碑建于廿六日,仍称“景明五年”,盖朝廷改元之令尚未传达至临汾。

[1]北京鲁迅博物馆,上海鲁迅纪念馆.鲁迅辑校石刻手稿:第一函:第四册[M].上海:上海书画出版社,1987:691.

[2]罗振玉.石交录:卷三[M]//罗振玉.罗雪堂合集:第十函:第二册.杭州:西泠印社,2004:12.

[3]罗继祖.罗振玉学术论著集:第三集[M].张中澍,整理标点.上海:上海古籍出版社,2010:288.

[4]山西省考古研究所.山西碑碣[M].太原:山西人民出版社,1997:6.

[5]韩理洲,等.全北魏东魏西魏文补遗[M].西安:三秦出版社,2010:52.

[6]毛远明.汉魏六朝碑刻校注:第四册[M].北京:线装书局,2008:20.

[7]北京图书馆金石组.北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编:第三册[M].郑州:中州古籍出版社,1989:70.

[8]京都大学人文科学研究所[A/OL].[2018-2-27]http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db-machine/imgsrv/takuhon/type_a/html/nan0071x.html.

[9]释行均.龙龛手镜[M].北京:中华书局,1985.

[10]房玄龄,等.晋书:卷十五:地理志下[M].北京:中华书局,1974.

[11]韩小荆.可洪音义研究:以文字为中心[M].成都:巴蜀书社,2009:388.

[12]北京图书馆金石组.北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编:第八册[M].郑州:中州古籍出版社,1989:7.

[13]毛远明.汉魏六朝碑刻校注:第二册[M].北京:线装书局,2008:283.

[14]北京图书馆金石组.北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编:第四册[M].郑州:中州古籍出版社,1989:115.

[15]北京图书馆金石组.北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编:第五册[M].郑州:中州古籍出版社,1989:89.

[16]北京图书馆金石组.北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编:第六册[M].郑州:中州古籍出版社,1989.

[18]北京图书馆金石组.北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编:第七册[M].郑州:中州古籍出版社,1989:14.

[19]毛远明.汉魏六朝碑刻校注:第九册[M].北京:线装书局,2008:280.

[20]毛远明.汉魏六朝碑刻校注:第十册[M].北京:线装书局,2008:235.

[22]毛远明.汉魏六朝碑刻校注:第八册[M].北京:线装书局,2008:103.

[23]北京图书馆金石组.北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编:第十一册[M].郑州:中州古籍出版社,1989:145.S.2053

[24]中国社会科学院历史研究所,等.英藏敦煌文献:第三册:礼记音[M].成都:四川人民出版社,1990:20.

[25]陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1971:1007—1008.

[26]常璩.华阳国志校补图注[M].任乃强,校注.上海:上海古籍出版社,1987.

[27]毛远明.汉魏六朝碑刻校注:第三册[M].北京:线装书局,2008:34.

[28]怨波.昭通发现晋霍君壁画墓[J].文物,1963(9):66.