“新工科”的内涵、主要特征与发展思路

张海生

(重庆文理学院 期刊编辑部,重庆 永川 402160)

一、问题的提出

在国家正在实施创新驱动发展、“中国制造2025”“互联网+”“网络强国”“一带一路”等重大战略和倡议的新形势下,在新兴科学技术和产业革命的背景下,以新技术、新业态、新产业、新模式为特点的新经济发展迫切需要更多具有跨界整合能力的高素质复合型人才。[1]可以预见,在未来的世界里,谁能掌握并突破关键核心技术,谁就能在激烈的国际竞争中立于不败之地。然而,要想在未来的国际竞争中构筑先发优势,抢占未来全球创新生态系统的制高点,就迫切需要培养大批新兴工程技术人才。尽管我国拥有世界上最大规模的工程教育,但限于传统工程教育存在的各种问题和弊端,所培养的大量工程技术人才往往创新驱动能力和应用实践能力差,不能很好地适应新经济形态的快速发展。[2]我国高等工程教育改革迫在眉睫,急需用新理念、新结构、新模式、新质量构筑新型高等工程教育体系,大力建设和发展新型工科。

值得一提的是,“复旦共识”“天大行动”“北京指南”的相继形成,为我国高等工程教育改革指明了方向,由此也为高等教育学界带来一个全新的专有名词新型工科,简称“新工科”。在接下来的很长一段时间内,“新工科”将成为学界研究的热点和焦点。尽管不同的学者已经对“新工科”的内涵特征以及发展路径进行了讨论,并得出了一些共识性的观点,但“新工科”毕竟是“新生儿”,其内涵、特征、规律和发展趋势均有待进一步深入探讨和研究。

二、“新工科”的内涵与外延

(一)关于“新工科”的现有阐释

自“复旦共识”诞生以来,“新工科”就成为学界关注的热点和焦点,很多学者就其内涵进行了阐释。张大良认为,新兴工科的建设包括两个方面:一方面要设置和发展一批新兴工科专业,另一方面要推动现有工科专业的改选和升级。马陆亭认为,相对于“老工科”而言,“新工科”更加凸显学科之间的交叉与综合。[3]余东升认为,“新工科”建设需要我们从高等工程教育理念、学科专业和人才培养模式、相关政策研究等方面协同推进。[4]同时“新工科”的提出也是对国际工程教育改革发展做出的中国本土化的回应。包信和认为,科技发展孕育了新趋势,在新的信息技术革命背景下,新的创新业态如信息化、智能化、脑认知、芯片、精准医疗、大数据等催生大学教育转型,因而“新工科”需要重构一些核心知识,特别是交叉知识和伦理考虑,*交叉知识主要是指科学、人文、工程等领域知识的交叉融合;伦理考虑主要指目前很多新技术存在很多伦理问题,比如转基因、纳米等,如果教育不涉及伦理考量,不能引发学生思考新技术的使用到底是造福人类,还是造成灾难,这样的新工科教育是残缺的。需要综合性大学通过大类通识教育加以实现,包括复合型、综合性人才的培养,强调学生需要具备整合能力,具有全球视野、领导能力和实践能力,要成为一个人文科学和工程领域的领袖人物。[5]

(二)“新工科”的内涵与外延

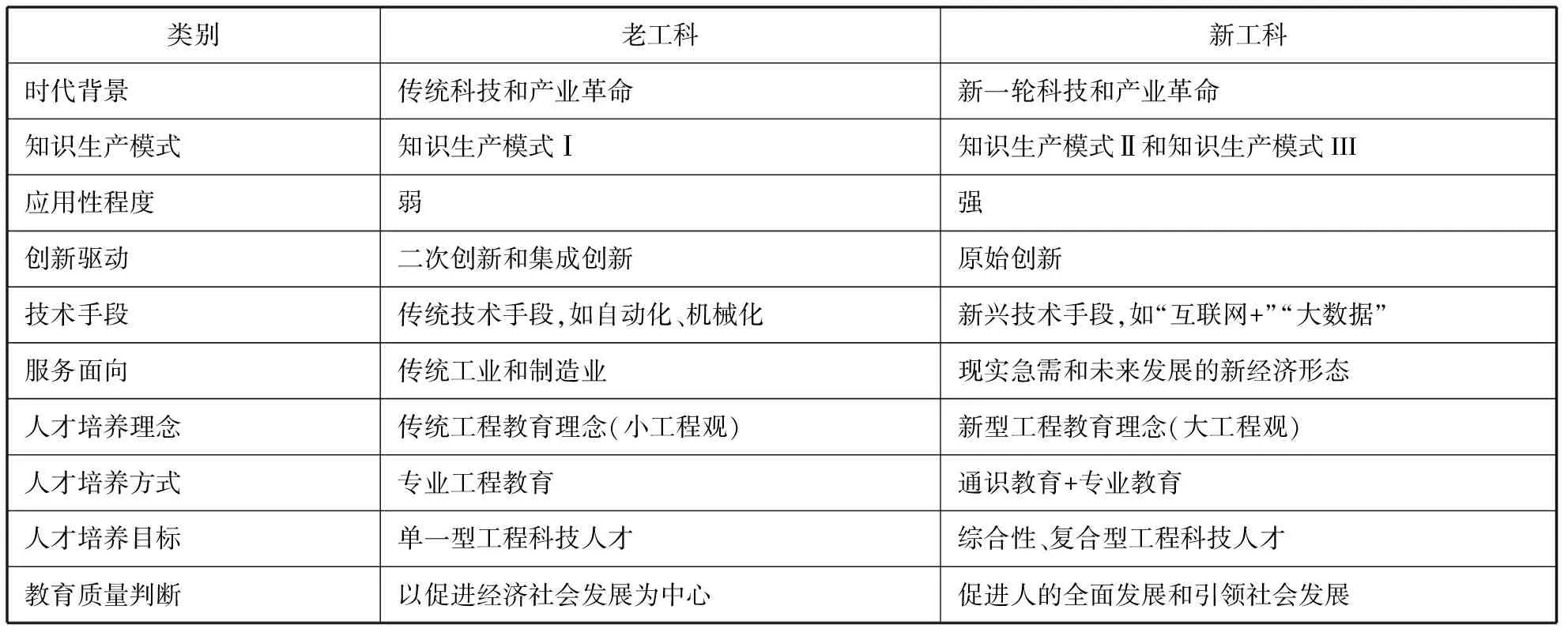

尽管不同学者对“新工科”内涵的界定不一,但从中也能得出比较一致性的观点:即“新工科”是指在新一轮科技和产业革命、以及知识生产模式转型背景下,面向当前新经济的现实急需和未来发展,运用新兴技术建设和发展一批新兴工科形态,或者改造和升级一批传统工科和理科,构筑具有跨界整合、创新驱动、应用实践等特征的中国本土化的新型工科。具体来看,可以从“老工科”与“新工科”的区别来进一步理解“新工科”的内涵与外延。

表1 “老工科”与“新工科”的区别

第一,从时间上来看,“新工科”是相对“老工科”而言的,“老工科”处于工业1.0、工业2.0和工业3.0阶段,改变了传统的制造业和工业的生产和管理模式,即实现了从人工操作向半自动化再向自动化的转变,实现了机械制造业全部生产系统和内部管理业务的综合自动化和高效化,加快了第二产业经济效益的持续稳步增长。而“新工科”则是新一轮科技革命和产业革命的产物,处于工业4.0阶段,即新工业革命阶段,强调移动互联网、人工智能、大数据等新兴技术与传统工业、制造业的深度融合发展,主要应对的是新经济的现实急需和未来发展,主要强调运用新兴技术与第二产业、服务业等领域实现融合发展,强调跨行业性和跨领域性。

第二,从知识生产模式上来看,“老工科”是知识生产模式Ⅰ的产物,更加强调学科原理知识,知识生产的基础性、学术性、专业性特征浓郁,知识的应用性和实践性特征较弱。“新工科”则是知识生产模式Ⅱ和模式III的产物,更加强调知识的转化能力、应用能力和实践能力,知识生产的应用性特征和适用情境凸显,注重运用新兴技术增强传统理科和工科的实际应用能力,用新技术创生新的经济形态,实现多主体间的良好互动、协同育人。

第三,从技术手段上来看,“老工科”是传统科技革命的产物,其技术手段往往是单一学科领域的,主要依靠的技术手段是“自动化”“机械化”“综合化”等。“新工科”则是应对新一轮科技和产业革命(即新经济形态)而形成的具有跨学科、跨领域、跨行业特性的产物,其实现了信息化和工业化的深度融合,主要依靠的技术是“互联网+”“大数据”“物联网”“数字化”“智能化”等。

第四,从人才培养的侧重点来看,“老工科”主要侧重于专业工程教育,注重学科专业设置与工程领域的具体职业岗位对接,人才培养方案以工程专业课程和工程专业方向课程为主,使用的是传统的工程教育理念,即“小工程观”。相反,“新工科”则主要侧重于跨界整合能力的培养,注重学科专业设置的跨学科性、跨领域性、跨行业性,强调学科专业之间的交叉融合,注重科学、人文、历史、经济、管理、工程、技术等知识的深度融合,人才培养方案强调通识教育与专业教育相结合,且更加注重在大类通识教育基础上再施以专业教育,培养的是具有创新创业能力和跨界整合能力的复合型工程科技人才,采用的是新型工程教育理念,即“大工程观”。[6]

三、“新工科”的主要特征

结合“新工科”的丰富内涵与外延,从“新工科”与“老工科”的区别来看,笔者认为,“新工科”至少包括跨界整合性、超前性与衍生性、创新驱动性、应用实践性等典型特征。

(一)跨界整合性

面对新经济跨领域、跨行业的典型特征,发展和建设“新工科”、改造和升级“老工科”必须更加强调跨界整合。这种跨界整合性一方面要注重工程教育学科专业设置的多科学性、跨学科性和跨行业性,推动现有工科的交叉复合、工科与其他学科的交叉融合,不能仅仅只局限在传统理科和工科专业设置的高精专方向,而是要加强新兴技术与传统工程教育之间的深度融合发展,实现工程与其他学科或专业领域(如科学、艺术、人文、历史、经济、管理、环境等)之间的交叉融合,使传统单一的工程教育带有更多的人文色彩。另一方面要培养学生运用多学科的视角解决复杂现实问题的能力,强调培养学生具有在多元文化环境中工作的能力和创新能力,理解工程中的商业环境,拥有跨学科技能、沟通技能、领导能力和环境适应能力。[7]

(二)超前性与衍生性

从服务面向来看,“新工科”是根据新经济形态而兴起的新型工科,是面向现实急需和未来经济发展需要的,具有一定的超前性和前瞻性。新兴技术并不是一成不变的,新技术也只是在特定时期内具有“新”的特征。随着现代技术的不断革新,会有更多新形态的未来技术诞生,而且这种新的未来技术会带有很强的颠覆性特征,因而由此带来的新经济形态也是难以预测和估计的。因此,从这个层面上来看,“新工科”会随着科学技术和产业革命的不断更新而创生出更多面向未来的新形态,具有强大的生命力和衍生性。

(三)创新驱动性

新兴技术的不断革新,迫切需要大量具有创新能力的工程科技人才。“新工科”的产生从根源上来说,是创新驱动的,只有掌握并不断突破核心技术,才能抢占全球科技创新生态系统的制高点,创生更多的新经济形态,形成更多面向未来的新型工科领域。然而,这种创新并不是传统意义上对技术的二次创新和应用创新,而是更加强调在技术原始创新的基础上,实现技术的转化与应用,提升技术的实际应用范围,扩大技术的服务面向,实现新技术适应引领新经济发展的终极目标。

(四)应用实践性

“新工科”的应用实践性主要基于知识生产模式Ⅱ和模式Ⅲ而言的。传统以兴趣为主导、以学科为基础、“为知识而知识”的知识生产模式Ⅰ已经不能完全满足当代知识生产的内在复杂性,[8]因时代发展需要,知识生产转变为以研究为基础的应用模式Ⅱ和以强调“知识集群(knowledge cluster)”“创新网络(innovation network)”和“分形研究、教育与创新生态系统(fractal research, education and innovation ecosystem)”为核心要件的知识生产模式Ⅲ。[9][10][11]在知识生产模式Ⅱ中,知识处理是在一种应用情境中进行的,跨学科倾向越来越显著,其承担了更多的社会责任,更加具有反思性,涵盖了更为混杂的从业者,而且他们在一些由特定的、本土的语境所定义的问题上进行合作。[12]而知识生产模式Ⅲ则以“四重螺旋创新生态系统”为适应性情境,它充分展现了大学—产业—政府—基于媒体和文化的公众之间在协同创新中的互动关系。[13]以“创意经济(creativity economy)”为新的知识经济形态,且创新驱动的知识经济社会发展越成熟、越高级,其所需的创意水平就越高、越强。正如伊戈尔·杜比纳等学者所言:“知识经济(创意经济)和知识社会(创意社会)发展越成熟越高级,其对知识、创新和创意的吸纳能力就越强;创意经济能够创造性地将技术创新与社会创新融为一体。”[14]可见,在知识生产模式Ⅱ和模式Ⅲ下,要求“新工科”发展和建设在规定的应用情境下,发挥其与行业产业紧密联系的优势,积极引领新经济发展和多主体协同育人。

此外,“新工科”还具有多样性与个性化相统一的特征,多样性一方面取决于新经济形态的多样性,一方面取决于个体发展需求的多样性。个性化则主要体现在个体发展需求的差异上,面对形形色色、类型各样的个体,“新工科”的建设与发展理应满足个体的差异性需求,促进个体的个性化发展。当然,“新工科”不应只局限在高等教育阶段,还应努力衔接基础教育和继续教育,树立起“大工程观”,为学生的终身学习奠定基础。

四、“新工科”的发展思路

(一)建设与发展“新工科”的现实基础

相关资料显示,我国2016年工科本科在校生521万人,约占高等教育在校生总数的1/3,毕业生119万人,专业布点17037个。[15]其中,2016年新设与战略性新兴产业相关的工科本科专业累计布点1401个,加上目前高校设置的与IT产业相关的工科专业布点5675个,不重复计算合计6271个专业点,占工科本科专业点数的36.81%。此外,部分工科优势高校积极组织开展了关于“新工科”建设发展的研究与探索。例如,天津大学机械学院通过建立试验特区、专业深度融合、创新活动全覆盖、吸收新元素、国际环境培养等方式加强新工科建设。材料学院从“大学科”背景教学体系入手,提出了面向“未来”的材料类工程专业人才培养模式改革思路。求是学部将培养未来科学家和工程领军人才作为“新工科”人才培养的目标。微电子学院通过建设实践实训基地、构建交叉学科平台等方式培养复合型领军人才。[16]工程教育所取得的成就和部分高校的改革探索经验,为当前积极建设和发展“新工科”奠定了良好的基础。

(二)建设和发展“新工科”的总体思路

1.加强理论研究,构筑具有中国本土化的新型工科理论体系

思想是先导,没有理论指导的实践往往难以取得较为满意的效果。“新工科”作为新生事物,需要得到更多专家学者的深入研究与探讨,可以通过座谈会、讨论会、实地调研、出国考察等途径,增强对“新工科”的内涵、特征、规律、发展趋势、建设路径等方面认识和理解,从而逐渐构建具有中国本土化的新型工科理论体系。新理论体系应至少包括:全面理解新形势、新经济、新技术背景下“大工程观”教育理念的实质和精神内涵,实现信息化与工业化的深度融合发展。加强“通识教育+专业教育”人才培养新模式的探索与实践,实现产教融合、校企合作、多主体协同育人,培养综合性、复合型的工程科技人才。构建具有鲜明跨界性、超前性与衍生性、跨学科性和跨领域性特征的工科学科专业新结构。构筑具有中国特色、国际实质等效的工程教育专业认证制度,多维度、多层面、全方位完善教育教学质量保障新体系。构筑衔接高等工程教育与基础教育和继续教育的桥梁,全员树立终身学习的意识等。只有对“新工科”有了更为全面的认识,才能更好地指引“新工科”建设和发展实践。

2.加强实践探索,建立具有中国特色的工程教育改革新典范

鉴于成熟的“新工科”实践探索经验比较少,国家应积极鼓励并支持相关高校的积极探索与实践,并对不同类型、不同层次高校进行分类指导。具有工科优势的高校应积极担负起工程教育改革的重大使命,主动发挥自身与行业产业紧密联系的优势,大胆探索与尝试,积极推动现有工科专业的交叉融合,推进工程与科学、艺术、经济、管理等其他学科专业之间的融合发展,在实践中不断积累有益经验,在适应和引领新经济发展方面发挥其应有的贡献。具有学科综合优势的综合性大学,应加强工科与理科的交叉融合发展,面向未来新经济形态,加强传统理科的应用实践性,推动应用理科向工科延伸的能力,促进学科间的跨界整合发展。拥有区域资源优势的地方高校,应对接地方经济社会发展需要和企业技术创新要求,在产教融合、校企合作、多主体协同育人等方面协同推进传统工科专业的改造和升级,以适应和引领地方经济社会发展的现实需求和未来发展。[17]如此方能建立具有中国特色的工程教育改革新典范,在国际工程教育体系中占有一席之地。

(三)建设和发展“新工科”的具体建议

1.以大工程观统筹工程教育改革

大工程观是以整合、系统、应变、再循环的视角看待大规模复杂系统的思想,其目的是将工程与科学、艺术、经济、管理、文化、环境、实践融为一体,具有系统性、应用实践性、跨界整合性、创新驱动性的教育理念体系。[18][19]因此,在建设和发展“新工科”的过程中,一方面要加强全员对大工程观的认识和理解,摒弃传统的单向度的工程教育改革范式影响,重点强调工程专业能力的养成,注重创新创业能力、工程实践能力、多学科融合能力、社会责任感等方面的熏陶。[20]另一方面要以大工程观统筹课程改革和教学改革全过程。工程作为一个完整的系统,必然会涉及政治、经济、文化等诸多领域,这就要求在工程教育课程设置和教学改革的过程中,要充分体现学科间的交叉与融合,打破学科间的壁垒和间隙,在大类通识教育课程的基础上施以工程专业基础课程和方向课程,使课程设置能够给予学生以综合性的知识,培养学生能够在嘈杂的外部环境中解决复杂工程实际问题的能力。同时,还要增加工程实践课程的比例,加强学生工程实践能力的培养,回归工程的原本价值取向。[21]

2.以新兴技术引领工程教育改革

“新工科”的“新”特征的充分体现,关键在创新驱动,而创新驱动的关键在技术的创新与突破。在新时期的工程教育改革中,尤其要注重新兴技术的开发与整合,以新兴技术引领工程教育改革。一方面,加快新兴技术与现实急需新兴战略产业的融合发展进程,主动采用先进技术创生更多新的经济形态,培养现实急需的新型工程科技人才,奋力追赶,并集中力量在一些产业和关键技术领域实现重点或核心突破。另一方面,根据现实急需的新兴战略产业发展态势,预测未来技术和未来产业发展的方向和走势,提前谋划人才培养的质量规格与方向,主动新增一批具有前瞻性和衍生性的新专业,确保在技术与产业领域始终处于领跑地位。

3.以创新驱动推进工程教育改革

在知识生产模式转向应用情境和创新生态系统的背景下,复合型工程科技人才培养的关键在于创新能力和创造能力的培养。在大工程的整体观念下,高等工程教育尤其要注重学生个性和创造性的培养。一要加大跨学科课程资源的开发与整合,扩大通识教育课程的可选择性,为学生提供更多满足个性发展需要的课程选择机会。二要加强对学生工程专业基础课程与方向课程的整合,关注学生智力因素挖掘和非智力因素的引导,使学生能够在自己兴趣与个性特征的基础上构建自己整体的工程知识结构和体系,发展创新能力和创造能力。三要积极为学生提供进行主动思考的实验研究小组(可以借鉴MIT的模式)和工程多样性研究项目(可以借鉴斯坦福大学的模式),以充分发挥学生的个性,培养学生的创造性和自主性。只有将通识课程、学科课程和项目课程三者相结合,才能回归工程,增强学生的现实创新能力、创业能力和创新内驱力。

4.以协同育人助力工程教育改革

在新产业革命创生新经济形态的背景下,知识的应用性特征日益凸显,传统的理科特别是应用理科逐渐向工科延伸。在知识生产模式Ⅲ的影响下,大学、产业、政府、基于媒体和文化的公众之间能够实现良好的协同育人的创新生态系统。[22]该创新生态系统,有效地将大学、商业企业、学术企业(academic firm)*“学术企业”代表了知识生产模式Ⅲ下大学的根本属性,具有以下特征:支持大学与经济之间互动;维持基础研究、应用研究和试验开发三者的平衡;鼓励雇员对知识进行逻辑编码;支持科研协同创新和科研网络;企业研发有限科学化。等组织行为主体相聚合,为实现产教融合和校企合作提供了一种新的有效途径,增强了多主体合作育人的效果。

“新工科”是新型科技和产业革命催生的新事物,作为新事物,不可否认,目前还存在诸多理论和实践问题需要学界进一步研究与探索。所幸的是,国际高等工程教育改革的有益经验和发展动向以及国内工程教育改革的实践探索,均能为“新工科”的持续推进提供良好的基础。笔者通过与“老工科”相比较,对“新工科”的内涵与外延进行了界定,并总结了“新工科”的几大典型特征,提出了关于“新工科”的几点发展思路,观点尚不成熟,以求教于方家!

参考文献:

[1]“新工科”建设复旦共识[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/s78/A08/moe_745/201702/t20170223_297122.html.

[2][4][15]吴爱华,侯永峰,杨秋波,等.加快发展和建设新工科 主动适应和引领新经济[J].高等工程教育研究,2017,(1).

[3][6]建设新工科 服务新经济 综合性高校工程教育发展战略研讨会在复旦大学举行[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/s78/A08/moe_745/201702/t20170223_297121.html.

[5]包信和.在新工科的“无人区”如何继续一路风行[N].文汇报,2017-2-24.

[7]孔寒冰.欧美工程教育改革的几个动向[J].清华大学教育研究,2009,(2).

[8]李志峰.知识生产模式的现代转型与大学科学研究的模式创新[J].教育研究,2014,(3).

[9]Garayannis E G, Campell D F J. Mode 3: Meaning and Implications from a Knowledge Systems Perspective [J]. Westport, Connecticut: Praeger, 2006.

[10]Garayannis E G, Laget P. Transatlantic Innovation Infrastructure Networks: Public-Private, EU-US R&D Partnerships [J]. R&D Management, 2004, 34(1).

[11]Garayannis E G, Campell D F J. Open Innovation Diplomacy And A 21st Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the “Mode 3” Knowledge Production System [J]. Journal of the Knowledge Economy, 2011, 2(3).

[12]迈克尔·吉本斯,卡米耶·利摩日,黑尔佳·诺沃提尼,等.知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学[M].北京:北京大学出版社,2011.

[13]武学超.模式3知识生产的理论阐释——内涵、情境、特质与大学向度[J].科学学研究,2014,(9).

[14]Dubina I N, Carayannis E G, Campbell D F J. Creativity Economy and a Crisis of the Economy? Coevolution of Knowledge, Innovation, and Creativity, and of the Knowledge Economy and Knowledge Society [J]. Journal of the Knowledge Economy, 2012,3(1).

[16]“新工科”建设研讨会在天津大学召开[EB/OL].http://news.tju.edu.cn/zx/gl/201703/t20170301_290660.htm.

[17]张海生.“新工科”建设的背景、价值向度与预期效果[J].湖北社会科学,2017,(9).

[18]赵婷婷,买楠楠.基于大工程观的美国高等工程教育课程设置特点分析——麻省理工学院与斯坦福大学工学院的比较研究[J].高等教育研究,2004,(6).

[19]谢笑珍.“大工程观”的涵义、本质特征探析[J].高等工程教育研究,2008,(3).

[20]周开发,曾玉珍.新工科的核心能力与教学模式探索[J].重庆高教研究,2017,(3).

[21]朱正伟,周红坊,李茂国.面向新工业体系的新工科[J].重庆高教研究,2017,(3).

[22]Campell D F J,Guttel W H. Knowledge production of firms: research networks and the ‘scientification’ of business R&D [J]. International Journal of Technology Management, 2005, 31(1/2).