“诗界革命”今日谈

杨志

一、“旧诗”属于文言?

笔者平平仄仄写过旧诗,后上大学,读朦胧诗,特别是北岛的《回答》,如受雷击,尽弃所学,改写新诗(后来发现,不少诗人都是因《回答》转向新诗的)。一去十七八年,直到一天晚上,梦里写了一首旧诗,起床记之,才重拾旧诗,新诗旧诗一并写。不过,因为已经写惯新诗,自由散漫,旧体也不再守规矩,喜押新韵,好用新词,诸如“屏幕腰脊催软坐,咖啡力气趁浓喝”,“大城岁月交煤电,群众生活填表格”,“送蓝天远山河小,学画窗低草木亲”,“煮水声喧读杜甫,代妻夜起买苏菲”,“选桔超市甜沾手,附信红包远@人”,等等。这样非驴非马写了六七年,突然“不疑处有疑”,冒出一个很大的疑问—“旧诗属于文言/新诗属于白话”,这个我们习以为常的观念,不能改吗?这个观念影响太大了,简直成了常识,甚至是公论。如果不是自己写旧诗,不会意识到这有问题—自己写的旧诗,肯定不是文言,清清楚楚的白话呀!

钱锺书《槐聚诗存》三联书店2002年版

于是下功夫爬梳诗史,结果发现,新诗创始人胡适最初也不认为“旧诗属于文言”。胡适的《白话文学史》中,“文言文学”与“白话文学”,区分很混乱,定义前者是“模仿的,沿袭的,没有生气的古文文学”,后者是“自然的,活泼泼的,表现人生的白话文学”。但只要需要,他连杜甫佶屈聱牙的排律都算“白话诗”,不去打倒了。《白话文学史》实为伪装的“文学革命论”,主题先行地要为白话争地位,经不起推敲。

那么,“旧诗属于文言/新诗属于白话”这种观念到底怎么形成的?

答案不复杂,陈独秀胡适们搞文学革命,醉翁之意不在酒,在于除旧布新。国家将亡,除旧布新是压倒一切的“大逻辑”—“旧=坏/新=好”。新文化运动补充了一个“小逻辑”—“旧=文言/新=

白话”。两者叠加,就很容易推导出—“旧诗属于文言/新诗属于白话”,“打倒旧诗”的呼声也就震耳欲聋了。《左传》云:“国之大事,在祀与戎。”区区性情文字,于邦国兴亡能有多大责任?打倒旧诗,如他们宣扬的“汉字不灭,中国必亡”一样,更多是忧国情绪的宣泄。此种逻辑,可以理解,但并非事实。事实是—旧体是诗体之形式,文言和白话为诗的语言工具,文言可以写旧体,白话也可以写旧体。旧诗之于文言,好比店员之于顾客,却被误作夫妻关系。

不特如此,文学革命制造的“文白意识形态”,甚至把汉语研究带到了坑里。我发现有些论文探讨文言与白话的句法区别,罗列文言可倒装、词性活用、名词并列等特性,举旧诗为例。错!这不是文言与白话的区别,而是诗歌与散文的区别,聂绀弩的“南口风沙苹果树,北京鱼肉牡丹牌”(《赠浩子》)不就是名词并列,你能说是文言?我的经驗是,用白话写旧诗与用文言写旧诗,句法并无区别。文言与白话的“区别”,我以为只是词汇有别,至少在旧诗里是如此。

过去二十年,网络旧诗运动如火如荼,出了不少诗选,但翻读发现,词汇基本是文言词汇与武侠术语之组合,“旧诗属于文言”的刻板观念并无根本改变。时至今日,新旧诗体之间隔阂依旧。

二、旧诗现代化

诗界革命—我称之为“旧诗现代化”—始于黄遵宪。黄的“新派诗”,钱锺书如此评价:“差能说西洋制度名物,掎摭声光电化诸学,以为点缀,而于西人风雅之妙、性理之微,实少解会。故其诗有新事物,而无新理致。”(《谈艺录》)钱先生注意到黄遵宪“诗有新事物”,却暗持嘲讽,我不大以为然—“诗有新事物”岂容易哉?欧阳修讲过这样一则轶事:

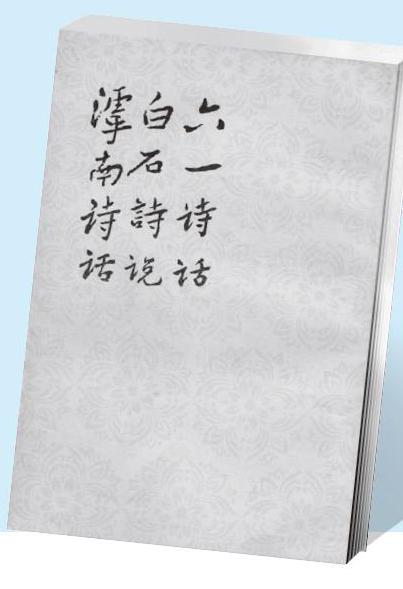

有进士许洞者,善为词章,俊逸之士也。因会诸诗僧分题,出一纸,约曰:“不得犯此一字。”其字乃“山”、“水”、“风”、“云”、“竹”、“石”、“花”、“草”、“雪”、“霜”、“星”、“月”、“禽”、“鸟”之类。于是诸僧皆搁笔。(《六一诗话》)

写旧体诗的都知道,这些字,使用频率太高了,不让用,“搁笔”的何止那些诗僧?钱先生的《槐聚诗存》,你要翻翻,一半得删,欧阳修也不例外。但是,旧诗人不用飞机、股票、冰箱、上网、充值、买票等这些新词,写不出诗的有吗?一个都不会有。因为,时至今日,虽然上述事物都问世几十甚至上百年了,作旧体诗的还是绝口不提。为什么?嫌不够“诗意”。《声律启蒙》的“三尺剑,六钧弓;岭北对江东”,如果换成“银联卡,机动车;汤面对饭盒”,是要被笑话的。不特旧诗人不乐意用新词,很多新诗人也不乐意用,诗人杨键就宣称自己从不用冰箱、洗衣机这类词,认为“这些东西不美,没有诗意可言”。学者王佐良说:“现代中国作家所遭遇的困难主要是表达方式的选择。旧的文体是废弃了,但是它的词藻却逃了过来压在新的作品之上。”(《一个中国诗人》)的确如此。

不是没有诗人反对这类“古典浪漫主义”,英国的艾略特、奥登就是,他们力主戒除风花雪月这类“诗意辞藻”,以平易语言和现代形象入诗。现代新诗人穆旦、袁可嘉等也随其后,倡导“新诗现代化”。当代新诗人于坚更是剧烈批判“诗意辞藻”,提出“从隐喻后退”,倡导写“元诗”,写“非诗”(《棕皮手记》)。

上述“现代化”为西诗和新诗发动,旧诗未受影响,但我以为,不独新诗要现代化,旧诗也应现代化,而基础在“词汇的现代化”。

欧阳修《六一诗话》等三种郭绍虞主编人民文学出版社1963年版

近世西学东渐以来,汉语新词暴涨,今天的常用词,三分之一源于欧美和日本。这些新词与我们的生活息息相关,如果拒绝使用,我们既无法思考,也不会感受,简直是“自绝于生活”。万丈高楼平地起,旧诗要有新气象、新思想与新意境,首先得大量吸收新词,跟现代世界发生联系。黄遵宪的“诗有新事物”,一下抓住了要害,于旧体改造意义深远。

黄遵宪用新词,据我观察,是小心翼翼把“灯光”“轮船”“气球”“巨舰”“船雷”等新词,一个一个嵌进四书五经、诸子百家垄断的书面语系统,简直是渗透间谍。他也是无奈,当时的情况,新词要挤进散文都不易,何况诗?再说新词刚进中国,好多还是音译词,也硌生。白话文成为主流后,加上中国现代化的进展,旧诗吸纳新词的难度迅速降低。然而,可惜多数擅作旧体的诗人与新文化运动相隔膜,还是回头寻找古意盎然的诗径,更趋“之乎者也”,即使是博学通达如陈三立、钱锺书也不免。旧体现代化之路,就这么被人放弃了。现在回头看,旧诗现代化是完全可以跟新诗现代化并行不悖,比翼齐飞的。

把新词写进旧诗,只是第一步,更难的是如何用保险、办证、团购、直播、下班……这类新动词,用咖啡、广告、手机、电梯、银行、煤电、沙发、雾霾……这类新名词,用狼性、免费、激进、大额、老牌、地道、高大上……这些新形容词,用鲁迅、凡高、马云、海尔、豆瓣、苏菲、淘宝网、老干妈……这些新典故,写出“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”这样水平的诗句来。这确实不易。梁启超尝试过用新词,不成功,悻悻然放弃,转回用旧词。陈三立写旧诗,连用个“女权”都扭扭捏捏,结果,他的《散原精舍诗》,只看字句,你根本搞不懂他是哪朝哪代人。大才尚且如此,我们也就可见以新词入旧诗之难。

《黄遵宪诗选》钟培贤等选注广东人民出版社1985年版

以新词入旧诗固难,可是用好了却有独异之美。

首先是蒙太奇效果。因为汉字是象形字,旧诗对仗的蒙太奇效果极佳,非新诗及西诗所能及。用新词对仗,比用旧词对仗更易创造前人未造之境,诸如“短信—苦瓜”“水彩—酱油”“衣架—楼梯”“追剧—充值”“京东网—河北梨”之类,运用得当,就有可能产生超现实主义诗人洛特雷阿蒙所说的“雨伞与缝纫机在手术台上相遇之美”。在这方面,聂绀弩的“文章信口雌黄易,思想锥心坦白难”(《挽雪峰》其二)可谓典范。

其次是词汇暴增。白话成为主流以后,再加上网络语的暴增,大量新词进入汉语,成了未被开采的金矿。举一例,即使是文言极少增加的单音节动词,现代汉语就涌现出晒、喷、磕、渣、坑、搞、掐、损、嗨、寸、丧、怼、怂、秀、囧等一大批新词。如果我们把这些收于腕底,运用得恰到好处,那是什么情景?我以为,这是当代旧诗人“决胜古人”“取威定霸”之良机!高启、吴梅村、钱谦益、袁枚那些被唐宋压得喘不过气的明清诗人,他们地下有知,必垂涎三尺。

一言以蔽之,能否吸纳新词、赋予诗意,是旧诗人面对的“大势”,也是对旧诗人的“大考”,决定着旧诗之前途。一种诗体跟世界脱节,还非要“生活在别处”,跟“尸体”也无大异,而近代以来的旧诗正沦于此种木乃伊处境。钱先生是诗论大家,但我们从他的揶揄黄遵宪、暗贬聂绀弩(事参拙文《钱锺书的“自欺”》)中就可看出—旧诗现代化之难,固然有文学革命之“外因”,也有诗人固步自封的“内因”。

三、打油诗的崛起

现代诗人反旧诗,但他们也有一个写旧诗的小传统,留意者不多。最初,他们是相约不写旧诗的,周作人就讲“我自己是不会做旧诗的,也反对别人做旧诗”(《做旧诗》)。不料,旧诗好比“故乡的食物”,他们年龄越大,越念念不忘,最后按捺不住,要形之于口,爱之于手。最典型的是聂绀弩,“过去曾有时搞搞新诗,对旧诗很有看不起或厌恶之意”(1962年1月13日致高旅),晚年改写旧诗,成一大家,私下坦承:

我觉得旧诗可爱的地方也正如此。若即若离,可解不可解。说能完全道出作者心情,却距离很远;说简直不能道出,气氛情调却基本上相近。有時心里想说的话,凑不成一句;有时由于格调声韵之类的要求,却自来一两句连自己也想不到的好句。这都比散文和白话诗更迷人。(1961年10月21日致高旅)

周作人《牛山诗》一文收入《谈虎集》北新书局1936年版

聂绀弩没有受过士大夫教育,尚且迷恋旧诗,何况鲁迅、周作人、俞平伯那些旧学根柢深厚之辈?

又要“政治正确”,又想“吟咏情性”,怎么办?他们就瞄上了“打油诗”这个名号。打油诗俚俗,近白话诗,又易上手,写它“似乎”也不算偏离白话文的“政治正确”,用周作人的委婉话讲,就是“自称打油诗,表示不敢以旧诗自居”(《苦茶庵打油诗·序》)。于是,新诗人就大写起“打油诗”了。鲁迅写“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”(《自嘲》),即自称“打油”。鲁迅诗倒还有点打油成分,像俞平伯自称的“打油诗”,依我看,根本是正儿八经的旧诗。

无心插柳柳成荫,正是这个小传统导致了旧诗现代化的一次突破。

新诗人写打油诗,先有所成者,我以为不是鲁迅,而是周作人,集大成者则是聂绀弩。聂为左翼,鲁迅粉丝,鄙夷周作人,旧诗却于周有诸多暗合,我以为可归为一派。

首先,部分师承相同。一是鲁迅,一是明代诗僧志明。周作人坦诚“七绝是牛山志明和尚的一派”,志明的打油诗集《牛山四十屁》流行于世,周之鼓吹功不可没。聂自编诗集,戏仿《牛山四十屁》,取名《马山集》。当然,也有区别,周还汲取了寒山和竹枝词,聂绀弩则学清诗(如钱谦益)。

其次,都以杂文入旧诗。周和聂都是杂文名家,很自然便由此入诗。周作人认为自己的打油诗如杂文,干脆改称“杂诗”:“这种诗的特色是杂,文字杂,思想杂。第一它不是旧诗,而略有字数韵脚的构束,第二也并非白话诗,而仍有随意说话的自由。”(《杂诗题记》)聂绀弩也认为“好的杂文就是诗”。

第三,改造打油诗。竹枝词与打油诗最接近白话诗,旧诗现代化于这两者先有成就,好比改革从最易处突破一样,有其必然。黄遵宪用竹枝词来改造旧诗,其实是传统路径。但是,要像聂绀弩这样以“中央社”“北大荒”“尼古丁”等大量新词入旧诗,竹枝词就“消化”不了了,只能考虑更“野”的打油诗。但打油诗底蕴不厚,是其缺陷,像杨宪益的“久无金屋藏娇念,幸有银翘解毒丸”(《和黄苗子》),“好汉最长窝里斗,老夫怕吃眼前亏”(《文代会》),有趣归有趣,却无余味。所以,周和聂都看重打油诗,又力图改造。周作人认为自己的诗“名称虽然是打油诗,内容却并不是游戏,文字似乎诙谐,意思原是正经”(《苦茶庵打油诗·序》),聂绀弩则讲:“完全不打油,作诗就是自讨苦吃;而专门打油,又苦无多油可打……我较怕打油,恐全滑也。”(1961年3月15日致高旅)聂友高旅也讲,聂绀弩“好打油诗又怕打油诗”,从不认为自己的是打油诗。的确,像他的“死无青蝇为吊客,尸藏太平冰箱里”(《悼胡风》),岂是一般打油诗可及?两人改造打油诗的结果,如金庸改造武侠小说,把不入流的打油诗硬是拽上了大雅之堂,功莫大焉。

聂绀弩《马山集手稿》百花文艺出版社2012年版

新诗人如郭沫若、俞平伯、钟敬文、何其芳等,写旧诗意在回归,无意在形式上翻筋斗。周作人不同,向来“野心谦虚化”,对旧诗认真,却故作轻松。聂绀弩也假谦虚,说自己只是“文字游戏”,“不必重视”,其实狂得可以,否则也不会给钱锺书赠诗,自以为压倒元明清,直接宋人。两人于旧诗有所成,实非偶然。黄遵宪以后,为旧诗开出一方天地者,却是新诗人,貌似讽刺,却也有其必然。无他,因新诗人有魄力,敢行动,不惮以新词汇、新思想、新意境入诗也。

当然,笔者无意过高估计周和聂,他们的局限还是很明显—以杂文入旧诗没问题,以打油诗入旧诗也没问题,但只此一途则有问题。人生在世,喜怒哀乐,五味杂陈,不能只有冷嘲,而应该什么都能表现,万事万物皆可入诗,方为正途。打油诗始终未能成为中国诗的主流,只是偏锋,这是根本原因。

四、“水远浮鸥方浩荡”

行文至此,我要说明,本文的用意不在梳理过去,而是瞩目未来,破除“旧诗属于文言/新诗属于白话”的观念,提倡以白话写旧诗,改变新旧诗壁垒分明甚至敌对的状态,让中国诗人既可以用白话写新诗,又可以用白话写旧诗,获得更大的诗体自由。

白话旧诗,我的理解很简单,即遵守旧体格律,用白话,押新韵,记现代事,抒今人情。当然,这会涉及一些具体的技术问题:比如,用新韵,还是用旧韵?聂绀弩用词激进,用韵却保守,反对新韵,担心跟古人不一致。这我不太赞同,诗是写给活人看的,考虑古人未免过虑,当然应该用新韵。再如,用今典,还是用旧典?个人赞成多用今典,以贴近生活。陈寅恪的“食蛤哪知天下事,看花愁近最高楼”(《庚辰暮春重庆夜宴归作》),“食蛤”意同“吃瓜群众”的“吃瓜”,后者比前者形象,如果今天来写,我觉得选“吃瓜”更有意趣(平仄另说)。还有,是否要把七言扩充到九言,甚至十一言?启功尝试过九言,未成功,自笑是“数来宝”。以上属技术问题,难有定论,可以慢慢试错解决,但这里要强调的是,提倡用新词,不是完全反对用旧词。近代以来,旧诗人用文言写了不少好诗,这是事实。但我认为,就旧诗的未来而言,抱着开放心态,直面现代生活,在现代世界中寻找诗意,而不是去刻意回避,应该成为发展的主流—这就是我们提倡用新词来写白话旧诗的最根本理由。

如果白话旧诗能发展起来,成为文言旧诗与新诗的“中间物”,我以为将有助于促使双方互通聲息,在一定程度上弥合新旧诗的隔阂,并带来如下影响—

首先,为诗人树强敌。大树之下,只生小草,面对旧诗的巨大压力,新诗在弱小时自设边界,搞新旧隔离措施,是一种自我保护,比如王佐良就认为“穆旦的胜利却在他对于古代经典的彻底的无知”(《一个中国诗人》)。但有得必有失。失,是世无强敌,就难免矮化自己,新诗渐渐把徐志摩、戴望舒这类诗人视为大诗人,屏蔽掉了更强大的敌手—谁都清楚,跟李杜同场竞技,他们必然一触即溃。但新诗人能否立足,归根到底,取决于能否挑战李杜这些“庞然大物”,而不是龟缩在“新诗”里自娱自乐。有强大的竞争者,有无穷的挑战者,才有强悍的诗,龟缩到“新诗”也好,龟缩到“旧诗”也好,皆创造之胆怯,而胆怯于创造的诗人是没有前途的。诗人黄灿然有《中国诗人》云:“更年轻的诗人谈论你的言行,/不是因为你需要被他们宽恕。”很正确,诗人之于诗人,应是强手挑战强手,就像杜甫挑战屈原、冯至挑战王维、顾城挑战陶潜。“我爱好诗,更爱我师”,不过谄媚;“逢佛杀佛,逢祖杀祖”,才是尊重。白话旧诗的发展,将让新旧诗形成一个“对话场”,更直白说是“竞技场”,增大诗人的挑战度。

其次,增进诗人的自由。新诗形式比较自由,很容易适用于各类题材,胜任复杂程度较高的创作意图,旧诗则不行。旧诗忌讳重字、不能回环、形式固定、诗行均齐、字数短小,不易传达情绪的细微波动,也不利演绎思考的层层推进,在这方面实在无法跟新诗抗衡。但旧诗虽有不足,却便于摹写景物、记录日常,新诗不能及。旧诗拥有词性活用、单词拆分、倒装互文等一套成熟句法,可交叉使用以形成强烈效果,又不生硬造作。像杜甫的“香稻啄餘鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”(《秋兴八首》),这种倒装句法,新诗尚未发展成熟。

聂绀弩《散宜生诗》人民文学出版社1982年版

更重要的,是精神层面的差异。跟源于欧美、追求心灵极致的新诗相比,旧体则另有一种自适的特点,其艺术表现包括日常审美,亦与实用性相互交织。它可以当日记,当书信,当新闻,当政论,当行酒令,当科举试题,等等。正因于此,旧体跟诗人的生命有着更为密切的关联,足以安身立命。我们看元明清以下,因为唐宋诗的高压,诗人的创造力逐渐萎缩,但延至民国时期旧体仍是许多读书人喜用的形式,并不仅仅视为文学创作。一言以蔽之,旧诗对某些艺术表现力的要求或许弱于新诗,但其主体慰藉性绝对强于新诗。大批新诗人晚年改写旧诗就说明了这一点。唐德刚回忆:

去国日久的华侨,故国之思愈深,愈欢喜背诵点诗词和古文。笔者与许多老留学生和老华侨—甚至许多台北一女中、二女中毕业的太太们—谈起来,大家都有同感。夜深人静,一灯独坐,吟他一篇《秋聲赋》,真是故国庭园,便在窗外……如果把徐才子志摩的《我所知道的康桥》也照样温读一遍,其味道就不一样了。有时我把这些感触说给胡(适)先生听,他也往往半晌不知所答。他那位老寓公,古文、诗、词,出口成诵。孤灯清茶,闲对古人,原来也是他老人家的乐趣啊!(《胡适杂忆》)

唐先生认为“才有四十年生命的新诗,究属青少年。它对中年以上的人所日益增多的感慨的表达,有时反而不若有公式的旧诗表达得深沉”。上述情况,往深里说,那就是新诗虽有种种进展,却始终未解决它之于诗人的安身立命问题。所以,大批新诗人一到晚年,往往弃新诗而去。也有中晚年后仍勉强为新诗者,但大多数艺术性消磨殆尽,不堪卒读,甚至判若两人,这跟过去的诗人晚年诗艺更趋炉火纯青适成反比。在这方面,穆旦是少有的例外。

解决这个问题,我以为需要的是诗人改变对立思维,以白话为基础,同时写旧诗与新诗即可。如果你左手写旧体,右手写新体,根据内容选择诗体,或以旧诗改造新诗,或以新诗发明旧诗,不同诗体彼此砥砺,必将获得更大的创作自由。所谓旧体诗,只是统称,实为四言诗、五言古诗、七言古诗、歌行体、五言律诗、七言律诗、五言绝句、六言绝句、七言绝句等诸多诗体组成,新旧诗的对立消亡以后,我们的诗体选择将极大拓宽,对汉语的把握也更富弹性。反之,如果我们敬而远之,甚至彼此视为寇仇,岂非自断手足,自我井蛙化?“水远浮鸥方浩荡”(陆游诗),与其斤斤计较于新旧诗孰优孰劣,倒不如超越两者,新诗旧诗一并写,缔造“星辰和大海”的未来。

这种未来能否实现?

从中国诗歌的发展经验来看,一种新的诗体出现并繁荣后,最后都会跟原先的其他诗体兼容,形成新的诗歌系统。尽管如此,我也不敢说死,只能说事在人为,有其可能。常见有人评论—新诗是这样的,旧诗是那样的,殊不知,把“原本如此”改造成“尚可如此”,从“走兽”身上看出“飞禽”,才是创造者的思维。真正的创造者,应从“对立”看到“共通”,从“不能”看出“可能”。

二○一七年七月十八日初稿

二○一八年一月二十六日第十二稿