京剧剧本中的文学互文与互文翻译研究

栗蔷薇

(郑州成功财经学院 外语系,河南 郑州 451200)

1 问题的提出

作为中国古典艺术的杰出代表,京剧的迷人之处不仅仅是其在舞台上所显示出的综合性、程式化、虚拟性等艺术特征,亦在于其所演绎的内容融汇了中华民族的精神特质与价值取向,沉淀着丰厚的民族情感与伦理道德。“忠孝节义”是其永恒的主题,也是中华民族伦理价值观的永恒主题。京剧剧本富含文学气息,其韵白颇具古典形式之美,又与中国古典诗词、典故、神话、传说水乳交融,充溢着由隐喻、暗指、引申而造成的意义扭曲与变形,即文学互文性,容易造成京剧对外传播过程中的文化流失。因此,研究京剧剧本中的文学互文,并在此基础上形成科学的互文翻译,能够更好地防止文化流失,使京剧更完整、更全面地走向世界。

目前,虽然国内外学者对于京剧的英译都做出了一些卓有成效的探索,其中亦存在不少问题:首先,翻译对象较为单一,国内学者往往纠结于京剧行当术语的翻译,而对京剧剧本中文学性较强的语言的英译要么熟视无睹,要么蜻蜓点水,一笔带过。结果往往是词汇翻译的堆积,没有形成系统科学的翻译方法。其次,指导理论囿于归化与异化之藩篱,尚无更为全面系统的译学理论指导其英译实践。最后,以魏莉莎为代表的海外学者虽谙熟其母语之应用,能在英译过程中最大限度地保持语言形式、音韵等方面的美感,但在处理剧本语言因文学互文所带来的意义扭曲与形变的问题上,仍显得捉襟见肘。

2 互文性的内涵辨析

“互文性(intertextuality)”,又被称为“文本间性”“文本指涉”等,原为文学批评领域内一较新的理论概念,现在学术界普遍认同“互文性”这一术语出自法国符号学家、解构主义学家、女权主义代表朱丽娅·克里斯蒂娃。互文性理论是在其批判结构主义中的不合理成分时,从巴赫金的对话思想和复调理论的灵感中应运而生。互文性可以定义为“一个确定的文本与它所引用、改写、吸收、扩展或在总体上加以改造的其它文本之间的关系,并且依据这个关系才能理解该文本”[1]。

经过多年的发展与流变,“互文性”已由文学、符号学方面的术语渗透到美学、翻译学、心理学、哲学等诸多人文学科的相关领域。热奈特将互文性概念由语言学领域决定性地转移到文学创作领域。他将互文性定义为“一篇文本在另一篇文本中切实地出现”,并以“超文性”“元文性”“统文性”等众多不同的概念进行文本分析[2]。安东尼·孔帕尼翁则较多地关注二手文本的产生,即一段话语如何在另一段话语中重复使用。他既强调互文写作中的引文现象,又强调其动态特征。他尤为强调一切写作行为都是具有隐喻特征的引文式的工作,是一种拼贴、诠释、评论、重写[3]。

翻译这种文本活动能够较为明显地体现互文性特征,因此,将互文性理论引入翻译研究领域对于其学科的发展尤为重要。互文性理论研究的范围由文本创作领域扩展至文学阅读领域,再由此延伸至文学翻译领域,这一过程不仅仅是互文性理论本身发展与流变的过程,亦是翻译研究领域的重大突破。

3 京剧剧本中的互文性

京剧剧本语言充溢着缤纷绚丽的文学意象,赋予京剧念白与唱词浓厚悠长的文学气息。文学互文性则通过其强大的符号互涉性、文化关联性、意义生成性使京剧语言经互文指涉而产生语义方面的变形、引申,从而折射出中华民族传统的伦理价值取向。这一文本互涉过程使得剧本语言与中国古典诗词、典故、神话传说交相映衬,加剧了剧本语言的文化承载力与意义不确定性,或许这就是人们有意无意避开剧本语言翻译的原因。其实,正是京剧语言的文学互文性赋予了京剧除舞台形式语汇之外的艺术魅力。“互文性”(intertextuality)这一术语肇始于克里斯蒂娃(Julia Kristiva)针对法国结构主义和后结构主义的批判[4]。它包括意识形态和诗学形态两种研究范式。本文对京剧剧本语言文学互文性的研究合于诗学形态路径,旨在透析京剧诗学语言的文学特质,揭橥因互文指涉而带来的意义模糊与扭曲。

3.1 京剧剧本语言中的表层文学互文

表层文学互文即古典诗词、成语、习语等经增添、凝缩、删减、置换等转换方式(transformation)以达到表层的互文变异。这一过程彰显了京剧剧本的文学意象,为京剧语言镀上一层文学色泽。譬如,“自古道养痈遗大患,除病根还须惩贪婪” (《谢瑶环》)一句中,“养痈遗大患”是由成语“养痈遗患”增添扩展而成。唱词“真乃是黄河之水从天上降, 你看它隘幽燕、分秦晋、带齐梁” (《西厢记》)中,“真乃是黄河之水从天上降”是由诗句“黄河之水天上来,奔流到此不复回” (《将进酒》李白)删减而成,而“秦晋”又是由成语典故“秦晋之好”删减而成。念白“万般皆下品,只有做官高。来此已是严府,门上哪位在?”(《青霞丹雪》)一句中,“万般皆下品,只有做官高”是对诗句“万般皆下品,惟有读书高” (《神童诗》汪洙)的置换性引述。韵白“从此好似出笼鸟,海阔天空任游遨” (《柳荫记》)中的“海阔天空”来源于大历末年禅僧元览题于竹上的诗句“大海从鱼跃,长空任鸟飞”的凝缩。由此可见,表层文学互文是基于语言形式的互文变异,为京剧语言增添了诗学美感。

3.2 京剧剧本语言中的深层文学互文

深层次的文学互文变异是指语言本身经过文化关联、修辞转化、意义引申等手段而造成的语义变化、引申及多重对话效果。在京剧剧本的韵白中,这种现象俯拾皆是。譬如在剧本《钟子期听琴》中俞伯牙有这样一句念白:

例1:我和你只恨相见晚,怎忍分离在眼前?贤弟同行我心愿,了却三生石上缘!

其中,“三生石”源自佛教因果轮回学说,出自唐代隐士李源与主持圆观交好之典故。在中国特定文化氛围中象征着情定终身之意。“三生”分别指代“前生”“今生”与“来生”。典故中“三生石上旧精魂,赏月吟风莫要论,惭愧故人远相访,此身虽异性长存”已成千古名句。中国古代文人骚客多以“三生石”为诗文,抒发“情义守信”“生命永恒”“缘定三生”等情怀。例如:

例2:蒲团草席任流年,坐断三生石上缘,

空果空花非有相,闲风闲月本无禅。(明 郭登 《赠才师用素轩沐公韵》)

例3:百岁因缘一旦休,三生石上事悠悠,

无梁双陆难归马,恨点天牌不到头。(明 谢五娘 《感怀》)

例4:一乐堂中雨,三生石上缘,莲峰忘昆岳,惆怅白云连。(宋 阳枋 《挽黄循斋》)

例5:感通未合三生石,骚雅欢擎九转金。

但似前朝萧与蒋,老僧风雪亦相训。(唐 贯休 《酬张相公见寄》)

显而易见,在中国特定的文化氛围中,“三生石”业已成为“因缘”“情谊”“信义”等词汇的象征。剧中钟子期以“三生石”为诗,表达了他对知音俞伯牙相见恨晚、怨离惜别之感。

再如《黛玉葬花》中林黛玉有这样几句念白:花谢花飞飞满天,随风飘荡扑秀帘,手持花帚扫花片,红消香断有谁怜!取过花囊把残花来敛。“残花”即将谢之花,出自南北朝诗人庾信的诗句:“旧兰憔悴长,残花烂漫舒”,在我国传统文化中常喻指美色已逝、色衰爱弛的妇女。譬如:

例6:残花露淡胭脂魇,落木霜凋荔枝衣。(明 刘基 《再用韵答严衍上人》)

例7:残花啼露莫留春,尖发谁非怨别人。(唐 李商隐 《残花》)

例8:水自东流,不似残花一样愁。(宋 吕本中 《采桑子 乱红夭绿风吹尽》)

例9:雨过残花落地红,昔年无限伤心事,依旧东风。(唐 冯延巳 《采桑子 洞房深夜笙歌散》)

从上述的互文诗句可以看出,“残花”往往与“相思”“愁怨”“伤感”“惨淡”等消极情绪联系在一起。剧中林黛玉以“残花”直抒胸臆,表达出自己未能见到贾宝玉而产生的内心惆怅、焦虑、哀怨之感。

4 京剧剧本的互文翻译模式

4.1 互文翻译:语言、文学、符号、文化的互动

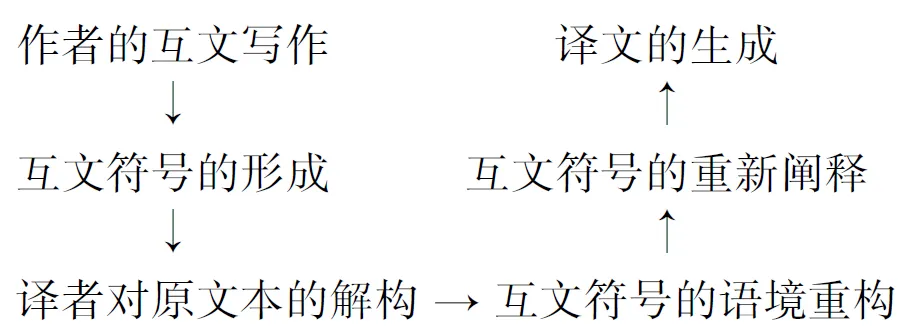

互文性强调的是文本间的相互指涉、渗透、转移、感应等作用,将任何文本都视为是对引语和其他文本的拼接、吸收和转化。因此,互文性是文学创作的基础和原动力,任何文学作品都充斥着由互文性生成的互文隐喻及诗歌式象征,都存在着其他文本经修改变形后所留下的痕迹。也就是说,文学作品的实质是模仿与再造。对于文本翻译,有学者将其称为“合阅读与阐释之力造就的一种语言转换的实践活动”。阅读与阐释的过程即利用互文知识进行意义解构与生成的过程,合二者之力的翻译活动自然亦充盈着互文性特征。勒菲弗尔提出的“折射”理论也将古典文学作品视为其本身以及一系列为人熟知的文学文本的折射与叠加[5]。译文也是对原作的折射,而且这种折射包含了跨文本转化过程中符号、文学、语言、文化、社会等诸多因素的互动。译文与原文的关系不能简单地被视为一种衍生性的主从关系,而是一种相互影响、相互渗透的共现关系,翻译的过程实质上是一种在解读“现象文本(pheno-text)”的基础上,对“生产文本(geno-text)”进行二度书写的过程[6]。这一过程包含译者能动地识别和转换原作中的互文性符号、通过解构产生新的互文意义与创造性地生成译文文本的过程[7]。作者的互文性记忆写作、译者的互文识别与自我阐释、互文文本与互文翻译的互动生成等元素寓于其中,共同构成了文学互文与互文翻译相互交融、共生共现的关系,如图1所示:

图1文学互文与互文翻译关系图

因此,解读原作者在互文性记忆中形成的文学文本是互文翻译的前提。互文翻译的实践离不开互文符号的识别与解读,多重主体的交相辉映,不同符号、语言、文学与文化之间的相互作用,也离不开对社会与历史两大维度的把握。以互文视角研究京剧剧本的对外翻译,能在有效防止本族文化元素流失的同时,提高京剧文化对外传播的可接受性。

4.2 京剧剧本互文翻译举隅

通过上文的分析,可以看出互文性能很好地解释京剧剧本中的文学互文现象,并能给剧本语言的翻译提供一个全新的方法论视角。京剧的语言高度凝练、富有韵律,并与古典诗词、歌谣、说唱文学存在很强的文学互文关系,在对外翻译的时候应特别注意。譬如《断桥》中白素贞的唱词:

纵然是异类我待你的恩情非浅,腹内还有你许门香烟。

你不该病好良心变,上了法海无底船!

妻盼你回家你不见,哪一夜不等你到五更天。

可怜我枕上是泪珠都湿遍,可怜我鸳鸯梦醒只把愁添!

孙萍主编的《中国京剧百部经典英译系列》将其英译为[8]:

Despite my being a nonhuman, I was kind enough for you. Furthermore I was carrying your baby! You shouldn’t have betrayed me once you were fit before, and shouldn’t have sided with Fahai. I hoped that you would come home, but you did not. Every night I waited for you until early morning. The pillow got wet with my tears. All my beautiful dreams turned into incessant worries.

可以看出,这段译文除了在形式、音韵方面没有照顾到原文之外,其具体内容也存在可商榷之处。“异类”、“许门香烟”、“无底船”、“五更天”、“鸳鸯梦”等富含民族文化元素的互文符号被分别译为“nonhuman”、“baby”、“ sided with Fahai”、“early morning”、“ beautiful dreams”、“worries”等。这就在无形中导致了文化意义的流失。“异类”在中华文化中可指“地位卑微、为人遗弃”之意。陶渊明《饮酒》诗“凝霜殄异类,卓然见高枝”是其互文例证。“nonhuman(不属于人类的)”一词显然不含有此意。“许门香烟”特指许家的子嗣后人,在此以互文改造了俗语“一脉香烟”。“baby(婴儿)”显然不具备这层含义。“无底船”则互文引用了《西游记》中的典故,佛祖借“无底船”来普渡群生、寻求极乐:“无终无始乐升平,万劫安然自在行。”译文“sided with Fahai(支持法海)”意义太泛。“五更天”源于我国古代计时方法,虽夜光隐退,曙光降临,却是一夜中最黑最冷之时。诗句“邀酒催肠三杯醉,寻香惊梦五更寒”是其佐证。译文“early morning”平淡无味,无法形容剧中白素贞悲苦交加的心情。“鸳鸯梦”中的鸳鸯指“倾心相爱的男女”,古有诗云“对月形单望相互,只羡鸳鸯不羡仙”。“beautiful dreams”绝无此层含义。

因此,在参考形式、音韵、文化内涵等互文性之后,可以将原文互文翻译为:

Though a humble incarnated spirit, I have you in my depth of my heart.

And I already have your family descendent.

Your heart changed since you recovered,

And I feel sorry to know that you are enamored.

I await you through the bitterness and the darkness of the night,

Until tears broke my reunion dreams and made the pillows wet.

该译文很好地照顾到原文的形式特征,并且两行一押韵。其中,“a humble incarnated spirit”字面意义“卑微的具有人形的鬼”符合神话中对白素贞的描述,并能使人互文联想到莎士比亚“as full of spirit as the month of May”的名句。 “descendent(后裔)”能表达出为许家延续香火之意。“enamored(着迷、迷惑)”可以表达出许仙被法海妖言所迷。“through the bitterness and the darkness of the night”表达出寒夜的阴冷凄凉,而“tears broke my reunion dreams”更能体现出白素贞与夫团聚美梦破裂的悲痛之感。

[1] 秦海英. 克里斯特瓦的互文性概念的基本含义和具体应用[J].法国研究,2006,15(4):16-27.

[2] 李凤亮. 复调:音乐术语与小说观念——从巴赫金到热奈特再到昆德拉[J].外国文学研究,2003,22(1):92-97.

[3] 洪 涛. 试论热奈特对互文性理论的贡献[J].湖北社会科学,2007,10(10):120-122.

[4] 李玉平. 互文性,文学理论研究的新视野[M]. 北京:商务印书馆, 2014:50-55.

[5] Susan Bassnett.Translation Studies[M]. London and New York: Routledge. 1991:90.

[6] 秦文华. 翻译研究的互文性视角[M]. 上海:上海译文出版社,2006:130.

[7] Hatim, B. &I. Mason. Discourse and the Translators[M]. London: Longman, 1990:220.

[8] 孙 萍. 中国京剧百部经典英译系列 断桥[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2012:86.