有序与无序之间:清代州县衙门的分房与串房

拙文曾在“第三届地方档案与文献研究学术研讨会”及“第十届历史学前沿论坛”宣读,承蒙魏光奇、鲁西奇等与会专家提出宝贵意见,谨致谢意。

有清一代,对州县官员的任免,重正印官而轻属官。州县官由吏部直接铨选,属官则常因事增减,事繁而置,事简则削。而一州县事务之多,非这些官员力所能及。清代州县之所以能简而有序,有赖于衙署里的幕宾、书吏、长随、衙役四大系统以及基层社会的宗族组织、乡里组织两大系统的运行。*仅就基层社会的纠纷而言,相当一部分就已在家族组织与乡里组织内部得到解决。参见吴佩林:《清代县域民事纠纷与法律秩序考察》,北京:中华书局,1993年,第92-125页。

就衙署书吏系统的组织与运作,宫崎市定、瞿同祖、缪全吉、那思陆、李荣忠、郭润涛、魏光奇、周保明等已有精到的研究。*可见宮崎市定:《胥吏の陪備を中心として——支那官吏生活の一面——》,《史林》第30卷第1号,1945年;宮崎市定:《清代の胥吏と幕友——特に雍正朝を中心として——》,《東洋史研究》第16卷第4号,1958年,中译文见宫崎市定:《清代的胥吏和幕友》,刘俊文编:《日本学者研究中国史论著选译》(明清)第六卷,北京:中华书局,1993年,第508-538页;T'ung-tsu Ch'ü, Local Government in China under the Ch'ing, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962,中文版见瞿同祖:《清代地方政府》,范忠信、晏锋译,北京:法律出版社,2003年;缪全吉:《明代胥吏》,台北:中国人事行政月刊社,1968年;缪全吉:《清代胥吏概述》上、下,《思想与时代》1965年第128、129期;那思陆:《清代州县衙门审判制度》,台北:文史哲出版社,1982年;李荣忠:《清代巴县衙门书吏与差役》,《历史档案》1989年第1期;郭润涛:《长随行政论》,《清史研究》1992年第12期;郭润涛:《清代的“家人”》,《明清论丛》第一辑,北京:紫禁城出版社,1999年;郭润涛:《清代幕府的类型与特点》,《贵州社会科学》1992年第11期;魏光奇:《有法与无法:清代的州县制度及其运作》,北京:商务印书馆,2010年;周保明:《清代地方吏役制度研究》,上海:上海书店出版社,2009年;細井昌治:《清初の胥吏——社会史的一考察》,《社会経済史学》第14卷第6号,1944年;藤岡次郎:《清朝における地方官·幕友·胥吏及び家人——清朝地方行政研究のためのノート2——》,《北海道学芸大学紀要》第12卷第1号,1961年。但随着地方档案的日渐开放、方志的随手易查,过去未能或不能予以足够关注的一些问题浮现出来:学界以前多关注书吏本身的设立、职掌、地位、待遇、贪赃等方面,而对他们工作的“房”的研究明显不足;对各房职能的探讨不过是将收集到的史料的简单汇集;对书吏之害诟病甚多,除驭吏胥、防吏弊之著述外,“断不肯一一考证六房之制”。*缪全吉:《明代胥吏》,第62页。地方政府六房之设始于何时?演变如何?为什么在吏户礼兵刑工这六房之外,又设有另外的房,这些另设之房是否皆属于“六房”的范畴?为何一房之下又会再分,其表现形式如何?是否存在如衙役系统一样的轮值现象?笔者在研读地方档案时,更发现有不同房的档案出现在同一卷宗的情况,为什么会出现“串房”现象,背后反映了衙门内部怎样的运作实际?学界之所以对上述问题没有足够的探讨,一是这类文献常不存于典章制度;二是没有系统挖掘和利用新近开放的州县档案;三是现存的大部分清代州县档案在整理时没有遵循档案学的来源原则,打乱了“分房归档”的排列原貌,致使大量的信息在整理过程中被破坏,一些问题被遮蔽而难以发现。*对相关问题的思考,参见吴佩林:《地方文献整理与研究的若干问题:以清代地方档案的整理与研究为中心》,《西华师范大学学报》(哲学社会科学版)2011年第6期;吴佩林:《地方档案整理向何处去——基于清代地方档案整理现状的反思》,《光明日报》2016年4月19日。笔者以为,这些问题对于厘清衙门内部运作、探讨地方文书行政以及拓展地方制度史的研究都有极为重要的学术意义和现实价值。有鉴于此,本文拟以清代《南部档案》《巴县档案》《淡新档案》《宝坻档案》等珍贵的州县档案、不同区域的方志以及出土文献和时人笔记为基本史料,考州县“房”之源流,析“房”之组织与职掌,梳档案“串房”之情状,理“串房”背后衙门运行之概貌,希冀在既往研究的基础上,深化对相关问题的认识。*对于房科的研究,学界已有涉及,可见徐炳宪:《清代知县的吏政权》,《思与言》1971年第3、4期;范胜雄:《清代台湾(平安)县衙》,《台南文化》1986年第12期;张永海:《巴县衙门的文书档案工作》,《档案学通讯》1983年第2、3期;李荣忠:《清代巴县衙门书吏与差役》,《历史档案》1989年第1期;黄存勋:《清朝地方档案浅议》,《四川档案》1985年第2期;Bradley W. Reed, Talons and Teeth: County Clerks and Runners in the Qing Dynasty, Stanford: Stanford University Press, 2000;左平:《清代州县书吏探析》,《西华师范大学学报》(哲学社会科学版)2011年第6期;小野達哉:《清末巴県の胥吏、譚敏政——2つの訴訟案巻から見た》,《アジア史学論集》第7号,2014年;汪秀平:《清代州县衙署中的承发房考释》,吴佩林、蔡东洲主编:《地方档案与文献研究》第一辑,北京:社会科学文献出版社,2014年,第353-364页;张旭:《明代州县六房制度及六房吏》,硕士学位论文,辽宁师范大学历史文化旅游学院,2013年。

一、地方政府设“房”之源流考

战国时秦国郡国所属职事部门泛称曹。1975年出土的《睡虎地秦墓竹简》中的“语书”多次提到“曹”,其中有载:

发书,移书曹,曹莫受,以告府,府令曹画之。其画最多者,当居曹奏令、丞。*李均明:《秦汉简牍文书分类辑解》,北京:文物出版社,2009年,第53页。

这是秦王政二十年(前227)四月初二日南郡郡守腾颁发给所辖郡各县、道的一道文告,意思是,各县、道收到文书后,应将它发给所属各曹,属曹如不受命,县、道要向郡报告,由郡官命郡的属曹进行责处。过失最多的吏,由所在的曹向令、丞申报。此文献说明地方政府分曹治事的制度至少在战国就已出现。这种分曹治事的制度设计,对后世影响深远。严耕望对此也有较高的评价:“郡府县廷之内部组织则极为严密。内置诸曹,分职极细;外置诸尉,星罗弈布。而重刑罚,每置狱丞;重教育,则有学官;至于农林畜牧工矿诸务,各置专署,为之董理。又纲以道路,节以亭侯,务交通以便军政,因亭吏(应为乡亭之吏)而治里落。秦汉时代,中国始归一统,其组织之严密已臻此境,居今思惜,不得不深服先民之精思密划。”*严耕望:《中国地方行政制度史》,台湾中研院史语所专刊之四十五A,1997年,“序言”,第4页。

魏晋至隋唐,分曹治事的体制不断完善。《唐六典》谓:

汉、魏已下,司隶校尉及州、郡皆有功曹、户曹、贼曹、兵曹等员。北齐诸州有功曹、仓曹、中兵、外兵、甲曹、法曹、士曹、左户等参军事。隋诸州有功曹、户曹、兵曹等参军事,法曹、士曹行参军;郡有西曹、金曹、户曹、兵曹、法曹、士曹等。及罢郡置州,以曹为名者,改曰司。炀帝罢州置郡,改司功、司仓、司户、司兵、司法、司士等为书佐。皇朝因其六司,而改书佐为参军事。开元初,为功曹参军。*《唐六典》卷30《三府都护州县官吏·京兆河南太原三府官吏》,北京:中华书局,2014年,第741页。

由此可见,隋唐时期,地方政府已经形成了比较成熟的司功、司仓、司户、司兵、司法、司士六曹办事体系。但据周振鹤的研究,唐代州府下置县,名义上应设有司功佐、司仓佐、司户佐、司兵佐、司法佐、司士佐等佐吏与州府诸曹对应,而实际往往未设。*参见周振鹤:《中国地方行政制度史》,上海:上海人民出版社,2005年,第153-158页。换句话说,地方政府六曹的办事体系在一些地方还只是一种制度设想。

根据宋人记录,唐代中央已经出现了以“房”命名政府机构的说法。《新唐书》载:

开元中,张说为相,又改政事堂号“中书门下”,列五房于其后:一曰吏房,二曰枢机房,三曰兵房,四曰户房,五曰刑礼房。分曹以主众务焉。*《新唐书》卷46《百官志一》,北京:中华书局,1975年,第1183页。

不过,此时的五房仅为中央机构一部分,并不见于地方。此五房与后来的六房相较,不同之处在刑、礼为一房,另有枢机房。枢机房掌枢密之任,以宰相主其事,后来宦官专宠,枢密归内侍。

宋代,神宗时期参照《唐六典》为官制正名,部分继承唐代思路,在中央设立了以“房”为名的机构,此制一直沿用至南宋灭亡。《宋会要辑稿》载:“都司左右司。神宗正史职官志左司郎中、右司郎中各一人,正六品;左司员外郎、右司员外郎各一人,从六品;掌受付六曹诸司出纳之事,而举正其稽失,分治省事。左司治吏、户、礼、奏钞、班簿房,右司治兵、刑、工、案钞房。”*刘琳、刁忠民、舒大刚等校点:《宋会要辑稿》第5册,上海:上海古籍出版社,2014年,第3104页。另据《宋史》所记,尚书省,称设官九,分十房;中书省,先分八房,后又增至十一房,并附各房执掌;门下省分十房。*《宋史》卷161《职官志一》,北京:中华书局,1977年,第3788、3783-3784、3776页。

以上所论是宋代中央的情况,在地方政府层面,则沿用了六曹办事的体制,《钦定历代职官表》关于宋代开封府的记录,提及地方置六曹之事:

至宋崇宁中,定开封府掾属为士、户、仪、兵、刑、工六曹,开封、祥符两县亦准此式。大观初,遂令天下州县并依开封分曹置掾。*永瑢、纪昀:《钦定历代职官表》卷32《历代建置·宋·职》,《景印文渊阁四库全书》第601册,台北:台湾商务印书馆,第618页。

《宋史》也记录了地方六曹的设置:“崇宁三年,蔡京奏乞罢权知府,置牧一员,尹一员,专总府事;少尹二员,分左右,贰府之政事。牧以皇子领之。尹以文臣充,在六曹尚书之下,侍郎之上。少尹在左右司郎官之下,列曹郎官之上。以士、户、仪、兵、刑、工为六曹次序,司录二员,六曹各二员,参军事八员。开封、祥符两县置案仿此。”大观二年(1108),“又诏天下州郡并依开封府分曹置掾”。*《宋史》卷166《职官志六》,北京:中华书局,1977年,第3943页。

不难看出,宋代仅在中央设“房”,而地方是以“曹”命名。将“六房”体制追溯到宋代的分置六曹的说法源于清人《钦定历代职官表》以及《宋史》一类的文献,“今各直省府州县书吏,分六房以治案牍,实始于此(宋分六曹)”,*永瑢、纪昀:《钦定历代职官表》卷32《历代建置·宋·职》,第618页。“复元丰铨试断按法。令州县仿尚书六曹分六案”。*《宋史》卷20《本纪》,第373页。

惟查,“吏、户、礼、兵、刑、工”六曹的提法并不见于典籍文献。《宋史》在叙述临安府的职官时,说到领县九,分“士、户、仪、兵、刑、工六案”。*《宋史》卷166《职官志六》,第3944页。嘉泰《会稽县志》亦记载:“崇宁四年,始命州县仿尚书省六部为六案,曰士案、户案、仪案、兵案、刑案、工案。”*嘉泰《会稽县志》卷1,清乾隆十三年刻本,第34页b。其中“士”“仪”两案不同于后来的“吏”“礼”之说。但清代的《永定县志》又有另说,“州县设吏、户、礼、兵、刑、工六曹,始于宋徽宗”,*乾隆《永定县志》卷2《公署》,清乾隆二十一年刻本,第13页b-14页a。不过,此处“始于”二字似可理解为“源于”。

在宋代,“曹”“案”并论,始有“府分六曹,县分六案”之言。“大抵自元祐以后,渐更元丰之制:二府不分班奏事,枢密加置签书,户部则不令右曹专典常平而总于其长,起居郎、舍人则通记起居而不分言动,馆职则增置校勘黄本。凡此,皆与元丰稍异也。其后蔡京当国,率意自用。然动以继志为言,首更开封守臣为尹、牧,由是府分六曹,县分六案”。*《宋史》卷161《职官志一》,第3770页。在笔者看来,“曹”“案”为同义词,所指皆同。

元代,地方政府正式用“六房”来命名办事机构。时人胡祗遹在著述中提道:

一、六房朱销。(日日省问观监,断决增添,日销日附。)

二、钤束吏人,非事故白昼不得出离,各房卯酉历严谨,如私事公务妨夺明白标附。

三、六房吏弊当周知其情,毋为所卖。*胡祗遹:《紫山大全集》卷23《吏治杂条》,清文渊阁四库全书本,第25页b-第28页a。

由南宋末年建州崇安(今属福建)人陈元靓初撰,经元代和明初人翻刻增补的《事林广记》对六案职掌有进一步的说明:

吏案,掌官吏名籍、选举、考课、假使等事。

户案,掌户籍、土田、婚姻、族姓、禄廪、支用、权衡、度量、仓库、租税、差科、征役、米粟等事。

礼案,掌礼仪、音乐、祭祀、祯祥、学校、贡举、医卜、释道、表疏、陈设等事。

兵案,掌兵籍、军器、郡邑图志、铺驿、烽堠、镇戌、险要等事。

刑案,掌鞫狱刑法、督捕盗贼、纠察非违、财估没入、奴婢死隶、门户管钥等事。

工案,掌百工众艺、启塞役使、公廨、碾磑、山泽、津梁等事。*黄时镢辑点:《元代法律资料辑存》,杭州:浙江古籍出版社,1988年,第214-215页。又杨一凡主编的《历代珍稀司法文献》(北京:社会科学文献出版社,2012年,第307页)第一册所载《告状新式》中记录了“六案所隶”,其内容大致相同,但表述又有不同。

至明代,地方衙门(三司、府、州)仿六部之制,设吏、户、礼、兵、刑、工六房,分工执行实际事务,徐石麒《官爵志·六房》载:“国朝各衙门,立吏、户、礼、兵、刑、工六房吏,典书办文移。”*徐石麒辑:《官爵志》卷3,北京:中华书局,1985年,第33页。陈龙正《几亭外书》载:“朝廷设六部、六科,郡邑因之有六房。”*陈正龙:《几亭外书》卷4《北运不必贴人贴米一》,《续修四库全书》,第1133册,上海:上海古籍出版社,1995年,第335页下。这种自中央到地方按吏、户、礼、兵、刑、工分工的行政业务划分体系的确立是明代的一大贡献。据赵世瑜的研究,明代府、州、县房科的分门别类样态丰富,州县除去六房以外,还有承发科、架阁库、铺长司、马政科等。六房中也会有房下再分科的情况,如青州之户房分为杂、收、总三科,兵房分为兵南、兵北二科,刑房也分为南北二科,又如莱州之户房分为收支、课程、杂三科,名称有异,职掌则同。他认为,在六房基础上增设他房,各地情况不一的原因是“大约大府事繁,所分益细”。*赵世瑜:《明代吏典制度简说》,《北京师范大学学报》1988年第2期,第102页。

以上只是一个大致的梳理,惟各朝内部情况复杂,早期的情况更有赖于对最新出土文献的利用,非数千字能够说得清楚,容另文详论。不过,依前面所述,我们也可大致知道,州县“房”之设置,萌芽于先秦,演进于秦汉、魏晋和隋唐,形成于宋代,完备于元代,至明清则为其鼎盛时期。

二、清代州县的“六房”组织

清代整体继承了明代的分房体制,州县普设吏、户、礼、兵、刑、工六房,而爬梳方志、档案等文献,则可以发现更多的细节。

1.州县房的数量并非仅有六房,七房乃至十几房的情况大量存在。

(1)七房。广西灵川县,“县署设吏、礼、兵、刑、户、工及总书房七房”;*民国《灵川县志》卷8《经政一》,民国十八年石印本,第2页a。奉天北镇县,“清初,旧制,知县掌全县之民政财政兼理司法,署中设七房三班分任职务”;*民国《北镇县志》卷4《政治》,民国二十二年石印本,第2页a。奉天海城县,“官署内设吏、户、礼、兵、刑、工六科,分任职务,合之仓科,共为七科,俗称七房”。*民国《海城县志》卷2《清代政治沿革》,民国二十六年铅印本,第240页。

(2)八房。台湾新竹县,另设承发房、堂事房。*《新竹县制度考》,《台湾文献丛刊》第101种,台北:台湾大通书局,1984年,第2页。四川渠县,“属旧有六科:吏、户、礼、兵、刑、工,后加仓科,并承发为八房,各房以典吏掌案”。*民国《渠县志》卷5《礼俗志中》,民国二十一年铅印本,第10页a。

(3)九房。山西翼城县设九房,“阶下东西两旁,旧为吏、户、礼、兵、刑、工、仓、招、承发九房科”,“用经承掌案,分办公务”;*民国《翼城县志》卷3《城邑》,民国十八年铅印本,第7页a、10页b。山西灵石县,“清代时立有吏、户、礼、兵、刑、工、仓、库、承发九房办公”;*民国《灵石县志》卷12《事考》,民国二十三年铅印本,第15页a。甘肃镇原县,另设承发、仓屯、粮房三房。*道光《镇原县志》卷9《建置》,清道光二十七年刻本,第4页b。

(4)十房。湖南湘阴县,“县曰十房:吏、户、礼、兵、刑、工为六房。分户房曰南漕房、曰饷房、曰库房;分刑房曰承发房。后又添立柬房、招房名目,而所职益微矣”;*光绪《湘阴县图志》卷21《赋役志》,清光绪六年县志局刻本,第24页a。四川巴县,另增设仓房、盐房、承发房、柬房四房;*《巴县档案》6-31-287,光绪三十一年四月三十日,四川省档案馆藏。本文所引《巴县档案》均藏于四川省档案馆,下文不一一注明。安徽旌德县,另设承发房、架阁房、仓房、库房四房;*嘉庆《旌德县志》卷6《职官》,清嘉庆十三年修、民国十四年重刊本,第32页b。云南元江县,另置承发房、仓房、库房、税房等四房。*民国《元江志稿》卷8《食货志二》,民国十一年铅印本,第38页a。

(5)十一房。江西都昌县,另设有承发房、招房、仓房、架阁房、柬房五房。*同治《都昌县志》卷2《署廨》,清同治十一年刻本,第5页b。

(6)十二房。安徽宿松县,另有承发房、架房、库房、仓房、粮房、招房六房;*民国《宿松县志》卷3《地理志》,民国十年刊本,第18页b。福建永定县,另设有盐房、简房、仓房、门房、铺长房、承发房六房。*乾隆《永定县志》卷2《公署》,清乾隆二十一年刻本,第13页b。

(7)十三房。山东广饶县,民国初年“吏、户、礼、兵、刑、工、监法、杂课、招、柬库、承发、税契等十三房,仍如故”;*民国《续修广饶县志》卷6《政教志》,民国二十四年铅印本,第1页b。直隶武清县,设有吏、户、礼、旗租、杂税科、兵、刑、工、河科等十三房。*《法制科民情风俗地方绅士民事商事诉讼习惯报告调查书》(直隶顺天府武清县),稿本,清末,北京大学图书馆藏。

(8)十六房。河北景县,“设吏户礼兵刑工六房,此外更有所谓粮房、盐房、库房、招房、柬房以及承发、户总、科税、涿租、河道等十房,合之以上六房,共十六房”。*民国《景县志》卷3《行政》,民国二十一年铅印本,第5页a。

在一些方志里,也有六房不全的记载。如山西乡宁县,县志载“圣谕坊一座在甬路中。东驾库(官名,清代置,掌仪仗驾库)、承发、吏房、礼房十间,西架阁库(官署名,掌管档案的机关)、铺长司、兵、刑、工十间”,*乾隆《乡宁县志》卷3《公署》,清乾隆四十九年刻本,第9页a。无户房信息,可能是漏记所致。有的州县,某一房附设在另一房。如奉天盖平县,“清初置防守尉兼理军民事务,康熙三年,设县凡人民事务归知县治之而统于奉天府尹,为一县行政长官,署内民壮马快分三班以供差役,案牍掌于吏、户、礼、兵、刑五房,工科事简,附于兵房”。*民国《盖平县志》卷4《政治志》,民国十九年铅印本,第41页a。而福建建阳县则是另外一种情况,“东西廊为六房,而承发则隶工房,柬房则隶礼房焉”,*道光《建阳县志》卷2《舆地志二》,钞本,第1页a。承发房、柬房二房虽单独设立,但隶属于六房中的某一房。也有一些地方,因衙署房屋不够,存在合房办公的情况。如临江县,“县署内分吏、户、礼、兵、刑、工六房。以房屋不敷,因陋就简,并吏、户、礼为一房,兵、刑、工为一房”。*民国《临江县志》卷4《政治志》,民国二十四年铅印本,第4页b。

大体而言,房的数量乃各州县因地制宜,没有统一的标准,六房之外的房名也不尽相同。特别值得注意的是,有的冠以“房”名的并非属于六房体系,如班房、厢房、厨房、更夫房之类,而有的不带“房”名的,却属于“六房”体系,如架阁库。孰是孰非,当需根据其性质仔细辨别。*六房之外哪些属于六房体系,以及它们各自在不同历史时期的名称、功能的演变等,是房科研究中的重要问题,因较为复杂,另文专论。

2.同一州县房的数量、名称有变化。同一州县房的数量并非固定不变,衙门会根据事务多寡而有所增减。如山东馆陶县,“嗣因户房事繁,增置粮房,司漕粮征收事项,经承一名、经书八名、散书十二名”;*民国《馆陶县志》卷2《政治志》,民国二十五年铅印本,第29页a。直隶晋县,乾隆县志记载的是吏、户、礼、兵、刑、工、仓、承发8房,而光绪县志记载为9房,增加了招房;*乾隆《晋县志》上篇《署廨篇》,乾隆三十八年刊本,第35页a;光绪《续修晋县志·廨署》,光绪六年刻刊本,第14页a。直隶东光县,康熙县志记载为8房,除六房外,另有招房、马政科,而光绪县志则记为10房,包括吏房、户南科、户北科、礼房、兵房、刑北科、承发房、邢南科、工房、河道房等;*康熙《东光县志》卷3,清康熙三十二年刻本,第5页b;光绪《东光县志》卷1《舆地志》,清光绪十四年刻本,第4页b。直隶静海县,康熙年间为6房,而到了同治年间则为10科房,包括吏盐房、户中房、户南房、礼房、兵房、刑房、工房、柬房、承发房、招房等;*康熙《静海县志》卷1《县署》,康熙十二年刻本,第4页a;同治《静海县志》卷2《建置》,清同治十二年刻本,第2页a。山西高平县,乾隆时期有6房,同治增至12房;*乾隆《高平县志》卷7《公署》,清乾隆三十九年刻本,第1页b;同治《高平县志·官司第五》,清同治六年刻本,第37页b-第38页a。甘肃合水县,“今之六房各一人,惟仓粮、盐课、捐纳、税务事较多,遂于户房之外又立仓房二人”;*光绪《合水县志》下卷《风俗》,民国三十六年抄本,第46页b。奉天省宽甸县,光绪六年(1880)“前六房人数不敷办公,添设库房,办理田房契税事宜”。*民国《宽甸县志略·政绩表》,民国四年石印本,第2页a。

有些州县虽然房的数量不变,但名称却发生了变化。如山西临晋县在康熙、光绪时期虽然均有9房,但名称却不一样。康熙年间,“东为吏、户、礼、架阁库,西为兵、刑、工、仓、承发房”,后来撤架阁库,设招房,“东为吏、户、礼、承发、招,西为兵、刑、工、仓房”。*康熙《临晋县志》卷4《公署》,清康熙二十五年刻本,第3页b;光绪《续修临晋县志·廨署》,清光绪六年刻本,第14页a。

3.有的房会析分数房。一些州县房的增加,是由于某一房再析分数房所致。云南宣威州,设吏、户、礼、兵、刑、工、承发七房,其中刑房分东、西两房;*民国《宣威县志稿》卷5,民国二十三年铅印本,第8页a。直隶获鹿县,从明代到乾隆,户房皆没有细分,在光绪县志中则显示分为户南科、户北科;*嘉靖《获鹿县志》卷8,明嘉靖三十五年刻本,页码不清;乾隆《获鹿县志》卷7《建置志》,清乾隆四十六年稿本,第2页b;光绪《获鹿县志》卷3《建置志》,清光绪七年刻本,第7页b。山东利津县,户房分为户北房、户南房;*光绪《利津县志》卷2《建置图第二》,清光绪九年刻本,第7页b。直隶广宗县,以事繁自立名目,“户房有库房、仓房、粮房、总算房、户南房、户北房之分,礼房分为柬房,刑房有刑南、刑北、承发房、招房之分。或以事分,或以区村分,官不过问也”。*民国《广宗县志》卷6《法制略》,民国二十二年铅印本,第3页b。

还有一些地方,房的数量会随形势发展而增减,并非一直不变。如直隶永清县:

初,户房总理钱谷粮房,专收里下大粮仓房,知米粟数。雍正十三年,以旗地事繁,分户房为田、租二科,田科司永卫船垦民粮、河租、盐、当房、地牙税一切奏销。而租科则司旗地粮房,收十二里民粮(事详户书)。乾隆二十八年,知县兰第锡以粮房仅收粮银,事属柜书,乃裁粮房,而归其事于田科。三十四年,田科分立库房,专司牙行经纪与银钱出纳之事。三十七年,知县刘楙复立粮房,旋废。今户房为田、租、仓、库四科,田科典吏三人,其三科典吏各一人,合诸房典吏为九房十五缺矣。*乾隆《永清县志·吏书第一》,清乾隆四十四年刻本,第4页b。

由此可知,房之细分与增减,大致取决于州县相关事务之繁复程度。

4.房在衙署中的布局,各地不尽相同。传统中国,居室一般为堂、室、房结构,堂居中,为行礼之处,不住人。室在堂后,为居住之所,室之东西两侧为房。所谓房,《说文解字》载:“房,室在旁也。”段玉裁《说文解字注》曰:“凡堂之内,中为正室,左右为房,所谓东房西房也。”*段玉裁:《说文解字注》,第586页。衙署也不例外,各房通常安排于衙署的东西两庑。之所以如此,一则能让经制书吏专心办公,《清高宗实录》载:“旧制,钱粮、刑名等项,分委承办。设有六房,即附于州县公堂之左右,使经制书吏居处其中,既专一其心志,亦慎重其防闲。”*《清高宗实录》,北京:中华书局,1985年,第53页。二则便于各房的事务交接。恰如缪全吉所言,房所为公共出入之径,任何人皆得往房科接洽事务,既毫无阻隔,也不必惊动长官,以此为官民交接之地,最为便民。*缪全吉:《明代胥吏》,第63页。

有清一代,每一房科的位置大体一致,东边为吏、礼、户,西序为兵、刑、工。如山东新泰县“赞政厅后,左厢为吏、户、礼三房,右厢为兵、刑、工三房”;*乾隆《新泰县志》卷3《公署第九》,清乾隆四十九年刻本,第8页a。甘肃会宁县,“大堂左右为库房,堂前修甬道,东为吏、礼、户、仓科,下为皂班房。西为兵、刑、工、架阁、承发科,下为壮班房”;*道光《会宁县志》卷3《建置志》,清光绪末年铅印本,第3页a。山东泗水县,“正堂前两廊为吏礼户三房,西为兵刑工三房,刑房南为承发房,正堂阶下为皂班房,戒石亭前为仪门,门内东有快班房,南为捕班房,西为壮班房,仪门外,西为监房”;*光绪《泗水县志》卷2《建置》,清光绪十八年刻本,第17页a、b。山西晋县,“吏、户、礼在东,兵、刑、工在西,仓房、承发房亦在西”;*乾隆《晋县志》上篇《署廨篇》,乾隆三十八年刊本,第35页a。直隶临晋县,“署之中为正堂,堂之偏为银亿库,堂前为露台,旁列两廊。东为吏、户、礼、承发、招各房科,西为兵、刑、工各房科及仓房”。*民国《临晋县志》卷2《城邑考》,民国十二年铅印本,第7页a。

为何要如此布局?安徽《繁昌县志》于刑房言,“京师刑科、刑部,天下府州县刑房皆列于西,以顺天地之义,气理则然也。若以斩绞囚徒而刑于南方,是背天地长养,亦且于文明之象有乖,有是理乎”。*道光《繁昌县志》卷6《食货志·囚田》,清道光六年增修、民国二十六年铅字重印本,第12页a。

事实上,由于房的增多或其他原因,也并非皆如此布置。如甘肃镇原县,东为吏、礼、工、户房,工房被置于东边;西为屯、仓、兵房。刑房并不与兵房相连,而是与大堂相结。*道光《镇原县志》卷首《衙署图》,清道光二十七年刻本,第6页a。四川会理州,仪门内左边列兵、礼、户、吏、仓、承发等六房,右列仓厫,而刑、工科房则列于仪门外。*同治《会理州志》卷2《营建》,清同治九年刊本,第7页a。李彦峰统计的115种县志中,户房位置不在东边的占11%。*李彦峰:《清代州县户房研究——以〈南部档案〉为中心》,硕士学位论文,西华师范大学历史文化学院,2016年,第20页。

有些州县的六房并非东西布局,而是皆置于同一边。如甘肃两当县,置六房于堂前的右边,“乾隆四十九年知县张干珀重修正堂,堂前为卷棚,棚前为露台,台前旌善申明亭。右为六房吏,廨外为仪门,左右有角门,其外东为土地祠,祠东为仓院,有厫神庙”。*道光《两当县新志》卷3《建置》,抄本,第12页b。

在一些地方,“房”并不见于衙署。如山东利津县,“大堂前甬道中牌坊一座两廊,东为户北房、兵房、吏房,迤东为库房,西为户南房、盐法科、承发房,礼房、刑房”,而工房就不在署内。*光绪《利津县志》卷2《建置图第二》,清光绪九年刻本,第7页b。乾隆元年的一则示谕也要求各省督抚饬查所属州县内,如果有六房屋宇未备的,各按旧基如式建造,将一应案牍慎密收藏,并查明号件、登记总簿,以备稽考。*《大清高宗纯皇帝实录》卷18,乾隆元年五月上,北京:中华书局,1985年影印本,第468页上;乾隆朝《钦定大清会典则例》卷127《工部·公廨》,清文渊阁四库全书本,第31页a。这也说明六房并未尽建之事实。

5.书吏类目、员额与《清会典》所记并不一致。《清会典》载:“设在官之人,以治其房科之事。”清代的“吏”有“京吏”和“外吏”之别、“经制”与“非经制”之分。*光绪《清会典》卷12《验封清吏司》,北京:中华书局,1991年,第107页。其中“经制吏”是指依据朝廷规定和定额招募的“合法”书吏,具有官府的正式编制,“非经制吏”则是各衙门根据本部门事务的实际需要,额外增添的人手,不在官府的正式编制之内。依此典制,各吏的名称都有特定的内涵,如经承属于京吏,州县之吏称为典吏,而佐杂官之吏则称攒典。清代州县衙门各房人员设置包括:(1)有正式编制的典吏;(2)没有正式编制的贴写、帮差。贴写,又称帮书,指缮写公文的书吏;帮差,又称清书,指帮理房务的书吏。

而方志、档案等文献中的记载则不尽相同:

(1)类别多有不同。如山东馆陶县,设经承、经书、散书。经承受县知事及各主管刑名钱谷之指挥,分办该管事件及拟例行文稿。各房经书、散书等各承该房经承之指导,分办该管事件及承缮文件。*民国《馆陶县志》卷2《政治制》,民国二十五年铅印本,第29页a。云南宣威州,设典吏、清书。*民国《宣威县志稿》卷5,民国二十三年铅印本,第8页a。山西高平设典吏、书办、攒典。*同治《高平县志·官司第五》,清同治六年刻本,第37页b。根据李荣忠的研究,四川巴县书吏分典吏、经书、清书和小书四种。典吏由知县招募,布政使司发给执照。经书又叫经承,由典吏或房内经书保举,知县批准录用,承担起草文件、值堂录供、保管档案钱物及其他差务。由于“违例”,经书虽入卯册,可申报重庆府和布政司,但不能上报吏部。清书和小书是典吏、经书招收的学徒,抄写校对,学习办理文案,他们均不注册,又称“白书”。清书、小书历役年久,可以承充经书。*李荣忠:《清代巴县衙门书吏与差役》,《历史档案》1989年第1期,第96-97页。在四川南部县,主要包括典吏、经书、清书三类人。*《南部档案》18-639-1-L512,光绪三十四年四月二十一日,四川省南充市档案馆藏。本文所引《南部档案》均藏于四川省南充市档案馆,下文不一一注明。此外,在州县档案里,还有刑书、户书、工书等具体到房的称呼。

(2)同一称呼,内涵不尽相同。比如“经承”,在《清会典》中,专指部院衙门之吏。而在上列馆陶县,经承就是典吏。但在巴县,却又是典吏管辖之役。另奉天海城县七房中,“每科置攒典一名,俗呼经承”,*民国《海城县志》卷2《清代政治沿革》,民国二十六年铅印本,第240页。又将典吏、攒典、经承视为一体。又如“攒典”,在《清会典》中,专指佐杂官之吏。但山西赵城县,六房设典吏,而六房之外的仓、库、承发三房则设攒典,*《胥吏汇记》,道光《赵城县志》卷37《杂记》,清道光七年刻本,第22页a。此处的攒典又与典吏等同。

(3)还有一种不做事的挂名书吏。“所谓挂名书役者,乃足迹不至衙门,经年不见本官,不知办案为何事,差遣为何事,按册有名,服役无人,惟津贴纸笔之费,以帮办事书役,此则谓之挂名书役也”。*田文镜:《覆陈书役不必定额疏》,张鹏飞辑:《皇朝经世文编补》卷24,见来新夏主编:《清代经世文全编》第18册,北京:学苑出版社,2010年,第22页。

至于其员额,各州县房的典吏设1人是普遍现象,少有设2名以上的。不过,安徽滁州六房中每房都设2名,*康熙《滁州志》卷14《公署》,清康熙十二年刊本,第4页a-b。而云南宣威州的承发房、户房、礼房设2人,吏房、兵房、刑房、工房只设1人。*民国《宣威县志稿》卷5,民国二十三年铅印本,第8页a。其他非经制书吏则视衙门事务繁简而各有不同。如山东馆陶县,吏房置经书1名、散书2名,户房置经书10名、散书12名,礼房置经书2名、散书2名,兵房置经书1名、散书2名,刑房置经书6名、散书8名,工房置经书1名、散书1名,仓库房置经承1名、经书3名,散书4名。嗣因户房事繁,增置粮房,司漕粮征收事项,设经承1名、经书8名、散书12名。*民国《馆陶县志》卷2《政治制》,民国二十五年铅印本,第29页a。奉天海城县,“刑、户、工科因事繁,各设副经承二名、贴书四五十名,其余各科贴书一二十名不等”。*民国《海城县志》卷2《清代政治沿革》,民国二十六年铅印本,第240页。以上是方志所载,就档案记录的情况而言,四川巴县额定典吏15名,吏、仓、盐、工、承发房各1名,刑房、礼房各2名,户房、兵房各3名(咸丰六年兵房减至2名,光绪十七年减至1名)。光绪年间每年各房经书的数量从1至85人不等,尤以刑房、户房为多。*李荣忠:《清代巴县衙门书吏与差役》,《历史档案》1989年第1期,第97页。

一县书吏的数量并非固定不变,会随时间变化而有所增减。如四川大竹县,康熙二十年(1681),“额设吏房典吏一名,户房典吏一名,礼房典吏一名”;康熙五十三年,“知县崔致远详准额设兵房典吏一名,刑房典吏一名,工房典吏一名,承发房典吏一名”;雍正三年(1725),“奉文召募仓房典吏一名”;雍正六年,“召募钱粮总吏二名,乾隆元年奉裁”;雍正八年,“知县林良铨详准召募提牢典吏一名,乾隆元年裁”;雍正八年,“召募盐茶房典吏一名”。*乾隆《大竹县志》卷3《知县》,清乾隆五十二年刻本,第28页a-29页a。光绪三十四年,四川南部县的吏治整顿中有一项重要内容就是要求裁撤书吏,县官史久龙认为“八房书吏多至三百,而谙练公事者,实不多见,尤有亟须革除者”,至于应留之数,除典吏外,“户仓、刑房公事较多,户仓准留六十人,刑房准留五十人,典吏仍各二人,分上下半月承办公件。吏、礼、兵、工、盐、承发各房准各留十人,其余统俟点验后,各自归家,另寻生计”。*《南部档案》18-639-4-L517,光绪三十四年三月二十八日。

6.各房书吏内部存在轮值。轮值,即分时段轮流上班。在清代地方政府中,这是一种常见的现象。雍正年间,河南总督衙门的经制书吏,分上下两班,每班十名。事实上办事书役头班、二班各有百余名。*《河南总督田文镜奏折》,雍正七年九月二十一日,《宫中档雍正朝奏折》第十四辑,台北:故宫博物院,1978年,第509页。也有例外,如广西布政使衙门各房典吏书办贴写常年上班,无轮值现象。参见《广西布政使张元怀奏折》,雍正七年十一月,《宫中档雍正朝奏折》第十五辑,台北:故宫博物院,1979年,第150页。

目前学界对州县衙门衙役的轮值有关注,但对书吏的轮值重视不够。在四川南部县,在清末法制改革前,“本署八房书吏多至三百,……则各房分为春冬、夏秋两班”,两班交替上岗。*《南部档案》18-639-4-L517,光绪三十四年三月二十八日。光绪十七年南部县的一宗窃盗案件中,县衙批发的文件中就提到了刑房夏冬班。*《南部档案》11-45-1-X1533,光绪十七年十二月二十六日。而根据档案的记载,除两班的分法外,也有“春班刑房”单独出现的情况。如光绪十七年五月二十日、十六年十一月二十七日的两张禀状中较明确地言及“春班刑房”一词。*《南部档案》11-38-5-D362,光绪十七年五月二十三日。

在四川巴县,除柬房、盐房外,其他八房书吏按清、慎、勤三字分班,轮流办公。*李荣忠:《清代巴县衙门书吏与差役》,《历史档案》1989年第1期,第96页。乾隆三十二年(1767),刑房书办张栋宇“力役年久,每逢班期赴衙供役”。*《巴县档案》6-1-106,乾隆三十二年四月初二日。光绪十三年,刑房吏书何云峰、冷炳田及经书张璧、伍炳南、吴海珊的一则禀文称“光绪十一年前吏何秉文役满,伊计从生,朦具认状,承参书房慎字班典吏,业已接参轮班四月余”。*《巴县档案》6-41-20068,光绪十三年六月廿七日。光绪二十九年,“承发房吏书陈鸿泽、经书陈厚泽、牟作霖、唐绍颜、冯绍阳、陈寻南、沈绍林、李成林、许捷三、江绍淹、陈鹤楼为协实□□情,书房分清、慎、勤三班,每班三个月轮流着役,以二十人为额,不减不增”。*《巴县档案》6-6-630,光绪二十九年。光绪三十三年三月,刑房吏书杨沛案、吴钟沛禀文:“书等房内原额两吏,历分清、慎、勤三班,每班分设稿、经二柜,分办公件,历久无紊。……其清班,书沛霖保得稿柜管案。刘永安、李瑞昌……慎班,书等均保得稿柜管案。吴海珊……书钟沛保得勤班稿柜管案。吴德孚……轮流接充办公。”*《清代文书档案工作卷》,四川省档案馆藏,转引自李荣忠:《四川清代档案工作研究》,《档案学通讯》1989年第1期,第65页。

7.各房职掌虽有定规,但执行多有变化。关于州县各房的职掌,典章制度一类的文献记载甚简且不全,大致是“抱案牍,考章程,备缮写”。*陈宏谋:《分发在官法戒录檄》,贺长龄辑:《皇朝经世文编》卷24,见来新夏主编:《清代经世文全编》第5册,第391页。雍正元年谕都察院,“各衙门募设书办,不过令其缮写文书、收贮档案”。*昆冈等:《钦定大清会典事例》卷146《吏部·书吏》,《续修四库全书》第800册,上海:上海古籍出版社,2002年,第422页上。南部县的一则示谕也提道,“衙署之设书吏辅佐本官分办公务,掌管案牍,与古之曹椽无异”。*《南部档案》18-639-2-D1274,光绪三十四年四月二十一日。依此来看,其职能无非是处理“文牍”方面的工作,而且也有学者认为州县的一些司法职能仅由“刑房”来完成。*如庄吉发:《故宫档案与清代地方行政研究——以幕友胥吏为例》,《清史论集》二,台北:文史哲出版社,1997年,第469页。实则远非如此。

目前学界主要有那思陆、缪全吉、姜文奎等学者曾探讨过房的职能,他们利用的资料主要是《福惠全书》《吏治悬境》以及《巴县档案》《淡新档案》的记载。近年来,《南部档案》课题组在整理档案过程中发现“房”的特殊性,陆续有专论发表。*如苟德仪:《清代州县衙署内部建置考》,《西华师范大学学报》(哲学社会科学版)2009年第3期;左平:《清代州县书吏探析》,《西华师范大学学报》(哲学社会科学版)2011年第6期;汪秀平:《清代州县衙署中的承发房考释》,吴佩林、蔡东洲主编:《地方档案与文献研究》第一辑,第353-364页;苟德仪:《清代州县工房研究——以〈南部档案〉为中心》,吴佩林、蔡东洲主编:《地方档案与文献研究》第二辑,北京:社会科学文献出版社,2016年,第207-219页。故对于各房的职能分析在此略去,仅摘四种方志所载的相关史料:

(1)山东馆陶县:

外复置仓库房,司仓库储存米物事项。嗣因户房事繁,增置粮房,司漕粮征收事项。*民国《馆陶县志》卷2《政治制》,民国二十五年铅印本,第29页a。

(2)直隶广宗县:

凡官员铨选、除授、注册之事,属于吏房;赋税、差徭、户婚、田土、仓库、钱谷之事,属于户房;考试、科举、朝贺、典礼、坛庙、祭祀之事,属于礼房;武试、马政、兵戎、驿传之事,属于兵房;人民狱讼、审讯盗匪之事,属于刑房;建筑、营造、水利、河工之事,属于工房。*民国《广宗县志》卷6《法制略》,铅印本,1933年,第3页a。

(3)台湾新竹县:

吏房,管理乡绅丁忧、起服、在外省做官各事;户房,管理粮、户等税各事;礼房,管理历代皇上喜庆辰期并考试、烈女、节妇、祭神等事;兵房,管理兵差并考武各事;刑房,管理枷杀贼盗刑狱等事;工房,管理起盖衙门、修理仓库各事;承发房,应办所有公文信札,皆由此房挂号分发各房转办;堂事房,应办传录口供堂谕等事。*《新竹县制度考》,第2页。

(4)奉天海城县:

县署内设吏、户、礼、兵、刑、工六科分任职务,合之仓科共为七科,俗称七房。各房班分担事项如下:吏科,掌胥吏之任免黜,涉及收受呈词等事;户科,掌户籍及征收田赋田房税契等事,凡诉讼之涉民事者归之;礼科,掌考试祭典旌表等礼仪之事;兵科,掌公文传递之事;刑科,掌命盗各案及监狱等事,凡诉讼之涉刑事者归之;工科,衙署、城垣、关津、桥梁、台缮等事,凡诉讼之涉商务者归之;仓科,掌米仓纳粮等一切事务。*民国《海城县志》2《清代政治沿革》,民国二十六年铅印本,第241页。

从以上数例可知,每房大致因其职务命名,亦即其所掌之案。如吏房与“官”相关,户房、仓房与赋役相关,如此等等。当然,也不尽然:

(2)对一些具体事务的处理,区域性非常明显,在不同地区会归划不同科房办理。如禁私宰在《吏治悬镜》中归兵房办理,而在四川巴县,则归刑房办理;禁铸私钱假银在《吏治悬镜》中归刑房办理,在四川巴县归工房办理;设立场镇的申请在四川南部县归礼房办理,*《南部档案》2-69-3-L79,乾隆四十五年十月十一日;《南部档案》4-214-2-D590,道光十八年七月十一日。而在山东省的一些地方却归户房办理。*日本学者山根幸夫引用清代后期山东省的事例,曾言“市集的管理属户房南科(或第一科)”。参见山根幸夫:《明及清初华北市集与绅士豪民》,刘俊文编:《日本学者研究中国史论著选译》(明清)第6卷,第357页。户口登记在山东利津县由刑房负责,*“刑房……行使保甲之法,按保甲编户,十户为牌,十牌为甲,有甲长,有牌头。户给门牌,注明姓名、年岁、丁口、钱粮、行业等项目以备稽查四乡村庄”。参见光绪《利津县志》卷5《刑书第五》,清光绪九年刻本,第1页b。而在四川南部县则为户房职掌。*李彦峰:《清代州县户房研究——以〈南部档案〉为中心》,第30-31页。在一些地方志中,也有相关的讨论,如直隶《永清县志》的编纂者就认为,“以六房之成法论之。承发房无所不领,当为吏房之分科。粮房、预备仓、库房,则皆户房之分科也”。*乾隆《永清县志·吏书第一》,乾隆四十四年刻本,第4页a-b。

(3)各房各司其职,但也会相互协作,共同完成某些事项。光绪三十四年,唐天元具控胞侄唐绍文欠账不还一案保存在户房,经衙门受理,要求唐绍文完纳唐天元的酒税,缴税更名注册事由工房来完成。*《南部档案》18-1161-1-D1114,光绪三十四年二月十八日。而有些事项本也不是一个房所能完成的,如山西襄垣县的日食、月食抢救仪式,开印箱、印吉庆文书为礼、吏两房共同完成。*乾隆《重修襄垣县志》卷2《礼乐》,清乾隆四十七年刻本,第39页b。

三、州县档案中的“串房”

(一)案卷归档

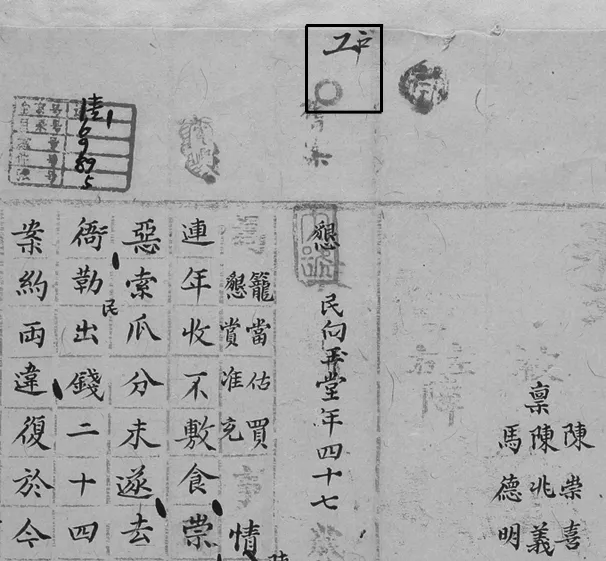

讨论“串房”之前,我们要厘清档案的归档原则。有清一代,案卷的处理自有一套规则。文书处理完毕,原则上均要按时间先后顺序立卷、归档。这项工作由各该管科房分别进行,即各科房既是文书处理部门,又是负责文书归档保存的单位。各分管科房按“一事一卷”的方式来归档,卷内各件按时间顺序(发文稿以形成时间为准,收文以文件到达时间为准)粘连在一起,*为何要将卷宗粘连成卷?时人认为一是防止奸胥抽添改匿;二是遇有检查,始末皆在。参见汪辉祖:《佐治药言·检点书吏》,张廷骧编:《入幕须知五种》,《近代中国史料丛刊》第1编第27辑,台北:文海出版社,1966年,第133页。案件多的,可长达数十米甚至上百米。*在今天看到的清代州县档案里,台湾《淡新档案》仍保持了“粘连各件成卷”样式,而大陆在整理时,大多将卷内各件分离,这种便于操作的整理方式实际上并不符合档案整理“保持原貌”的基本要求。处理完后,外加卷皮,*李荣忠指出,清朝地方政府不供给笔墨纸张灯油等办公用费,一切都由书吏自理,于是管案经书通常将公文信封翻过来作卷壳。参见李荣忠:《四川清代档案工作研究》,《档案学通讯》1989年第1期,第65页。卷面写上案卷信息。至于卷面上要书写哪些信息,清人黄六鸿记:“审牌既挂,该承行即将原诉投禀等件挨日清理,粘连成卷,外加页面,上写某州县一宗为某事。左傍写某年月日,右上写某房、承行某人,下写原差某人送阅。”*黄六鸿:《福惠全书》卷十一《刑名部一·词讼·审讼》,刘俊文主编:《官箴书集成》第3册,合肥:黄山书社,1997年,第336页。就各地实际的档案来看,卷宗封面所列顺序有所不同,内容大致如此,主要由县名、案由、房别、立卷日期等组成,*笔者在阅读不同地方的档案时发现,卷面书写包括的要素在不同地区有差异,同一地区的卷面不同时期也多有不同。对档案卷面的研究,将另文探讨。如下图。

图1 清代四川南部县、四川巴县、直隶宝坻县、台湾新竹县四地的档案卷面

(二)档案“串房”

而翻检保存下来的按房归档的衙门档案,笔者发现有诸多“不规范”的事实:(一)不少档案卷面写为某房,而卷宗里面的部分档案却标注为另一房;(二)卷面标注的为某一案由,但里面装的却是两个或多个不同的事件;(三)一个案件散布在几个卷宗;(四)一张状纸上写有两个房名;(五)严格按一房职能划分,它当属某房,但却归档他房;如此等等。对这些现象,笔者统称为“串房”。

为什么会存在“串房档案”?细究起来,大致有以下数种原因。

1.当时的档案归卷就存在串房隐患。习幕多年且任过知县的汪辉祖曾言:“衙门公事,全凭文案,平时宜令挂吏将所办稿件,挨顺年月粘卷,随时呈阅,一案既结,钤印归档。”*汪辉祖:《佐治药言·检点书吏》,张廷骧编:《入幕须知五种》,《近代中国史料丛刊》第1编第27辑,第133页。但在实践层面,这只是一种理想的档案卷宗处理办法,不可能做到卷卷如此,有的案卷整理者在当时就没有按要求归档。清末做过广东、湖南知县的陈天锡曾提及,当时地方衙门还没有现代的资料处理技术,保存档案的工作都做得不好,胥吏也未必有能力或者说有兴趣去将档案整理得井井有条,所以往往将经年累月的案卷堆积在衙门的档案房里,没有做分类、标签登记等便利他人辨认调取的工作。这样一来,只有长年管理这些档案的各房书吏才可能知道什么案卷存放于什么地方。*张伟仁:《清季地方司法——陈天锡先生访问记》,《食货月刊》(台北)1971年第6期,第45页。

此外,一些档案是在县官卸任交代时才开始归卷。雍正十三年清廷曾复准:

各省州县交代时,将任内自行审理户婚田土钱债等项案件,粘连卷宗,钤盖印信,造入交盘册内。仍汇录印簿,摘取事由,照依年月编号登记,注明经承姓名,随同卷宗交代。并将累任递交之案一并检齐,加具并无藏匿抽改甘结,交代接任之员。交代完日,照例报明上司察核。倘有不肖胥吏违玩,不行察明交代,并有乘机隐匿、增改作弊等情,将失察之该管官照失于详察例罚俸一年。*乾隆《钦定大清会典则例》卷13《吏部·公廨》,清文渊阁四库全书本,第38页a-b。

细研此则史料,不难读出其言外之义——有些案件事实上到了县官离任交代之时才开始做归档的工作。胥吏在交代之时会基于各种动机乘机隐匿、添改作弊。我们也可以想象,一些官员在升迁离任时,他们也有与胥吏类似的行为,将一些书札文移牌票焚毁,以避免给自己留下后患。甚至也可能将案卷带走,以供新任之地借鉴。

我们在整理《南部档案》时也多次发现,一个案卷里常常保存有与此案无关的档案。如10-862卷,卷名是“光绪十六年邓永鉴等具告邓廷银等私押毁搕一案”,相关档案共有5件,另有2件本应归在10-864卷的却归在了此卷。这可能与后人整理不当有关,但也不排除当时就错误归档的可能。

2.后人对档案的不当整理。后人对档案的整理由于观念、经验、财力、人力、档案保存不完整等各方面的原因,没有依据档案“来源原则”进行整理而导致的“串房”也不在少数。试以笔者看到的实际案例作一说明:*其实,归档的错误究竟是清代书吏还是后来整理者所致,有时很难分得清楚。所以相关讨论所涉及的案卷只是说明一种现象,而绝非肯定某卷就一定是后人整理造成的问题。

(1)四川《南部档案》

(a)一个案件分散在几个卷宗。如6-102、6-108;6-134、6-142;8-390、8-392;8-936、8-938;11-473、11-474;12-1012、12-1014;15-535、15-536;18-301、18-911;19-85、19-86;20-116、20-119、20-123;21-371、21-381;22-381、22-388等。

(b)一个卷宗内保存有不属于本卷内容的案件。如5-279卷中,按卷面所写,档案应是“民人王朝忠等具告何中瑄等私设霸市一案”的相关内容,但前4件档案与此案完全不相关;又如12-75卷中,第1件应属于12-480卷宗。

(c)一案涉两房,后经县官裁判归在某一房。此类案卷的归档,原则上按“立卷”时的房而不是按最后处理的房来归档。但整理者在写卷皮时,有的却误归后者。光绪二十二年,积下乡孀妇刘李氏以串欺图谋等情具告何心文等一案很可能就是这种情况。该案最初案落礼房,后又改落工房。刘李氏为免一事两票之累,要求并案处理。恳状如下:

恳状,孀妇刘李氏,年六十八岁,住积下乡六甲,地名新镇坝,离城九十里。抱恳:子,刘先孝,二十四岁为仇牒改悖,恳撤归并事。情今八月十二,氏列娘家抱弟李得群为词照,以串欺图谋等情将何心文等近控分衙,准唤。心文等情虚畏审,刁藐抗唤,致沐分主牒详票唤,案落礼房。心文等恨牒成仇,藐不候渎,瞒氏牒详之案,将得群之名改为李超群,潜于十八悖案歧诬超群等乘死串霸各情,又奈案在两房一班,惨氏贫老寡襆,难受两票滋累,迫氏难已。特再恳,恩准将心文后控工房之票撤销,卷检氏牒,详礼房案内一票唤讯,以省歧累而恤孤寡,佩德不忘,伏乞大老爷台前施行。

光绪二十二年八月廿六日具*《南部档案》13-95-5-G6055,光绪二十二年八月二十六日。

刘李氏第一次递交的恳状因没有使用状格纸而未被衙门受理,后再次恳请,衙门同意并案。其后的点名单与供状都由礼房归档。*供状尾注明是“礼房叙”,见《南部档案》13-95-8-D1010,光绪二十二年十月十二日。按归档原则,最终该案卷应归礼房整理,但整理者却落在了工房。

(d)写错房名。18-1481卷是关于设坛祈雨的档案,按职能当归礼房,事实上,该档案里凡落有房名的,均署有“礼房”二字。然而上世纪80年代整理的卷面上却是“工房”,这很有可能是整理者误写了房名。

房名一般是按首件确定,但现存档案的保存情况多不完整,以致我们经常看到档案的首件盖有“旧案”戳记。如果这样,一旦没有存留当时的卷面,整理者就容易误写房名。比如,现在归为宣统的案卷,往往只有一件审讯单或堂审记录,档案整理者通常根据档案所记的“某房审讯单”或“某房叙”而确定为某一房的档案。但是如前所述,有些案件会由多房共同完成,因此这种做法极易出现错误。*不仅有可能理错房别,而且也会将档案的年代写错。参见吴佩林:《清代中后期州县衙门“叙供”的文书制作》,《历史研究》2017年第5期,第68-88页。比如23目录中,39、45、63卷的审讯单及叙供都写明“刑房计开审讯单”或“刑书叙”,而案卷归档在“工房”。此外,后期裱糊过程中也有将一件档案中的一部分内容与他件粘贴在一起的。如6-161卷的第2、3、6件中的点名单与叙供。

(2)浙江《龙泉档案》

整理者发现相当数量卷宗袋上标出的案由与卷内实际内容不相符,一卷多案、同一案件散布于不同卷宗的情况普遍存在。*包伟民:《〈龙泉司法档案选编〉总序》,包伟民、吴铮强、杜正贞编:《龙泉司法档案选编》第一辑,北京:中华书局,2012年,第6-7页。

(3)四川《会理州档案》

现存的会理州档案,有不少的档案封皮与案卷散落各处,并不在一起。

3.案情性质前后发生变化。这种变化至少包括两种情形,一种是同一案件里保存有两房甚至多房档案。之所以如此,是因为司法案件在处理过程中,往往会发生案情性质的变化,这样一来,同一卷内就可能会有不同房的档案。举例言之,普通的婚丧嫁娶涉讼按其职能归礼房办理,其状纸上起初书写“礼”字,表示礼房在办理,但在案情的进行过程中,发生了斗殴甚至闹出命案,按其职能则应归刑房办理,相应的状纸当标记为“刂”。对于这种现象,直隶省武清县的诉讼习惯调查报告中也提道:

诉讼事有始应某房办理,继而牵及某房者,应由何房办理?

答:分案情前后、轻重归房。*《法制科民情风俗地方绅士民事商事诉讼习惯报告调查书》(直隶顺天府武清县),稿本,清末,北京大学图书馆藏。

图2 因“案情变化”导致一件档案写有两个房名

《南部档案》9目录第119卷,是一起总役杜友具禀杜桂华等匿税反凶的案子,因告者言及王建、黄金被殴伤,所以此案在立卷时划归了刑房。但随着案情的深入,官员了解到这个案件主要是契税方面的纠纷,在堂审时归由户房办理,最终也由户房赵文清完成叙供。对此,宋人已有“刑房有事涉财赋,则关过户房”之说。*黎靖德编:《朱子语类》卷107《朱子四·内任·宁宗朝》,北京:中华书局,1986年,第2666页。

第二种情形是一件档案上写有两房名,这也是案情变化所致。试举例说明。图2是同治十年北路积上乡向玉堂具控陈崇喜笼当估买坝地的案子。根据向玉堂的恳状,被禀陈崇喜当年怂恿他,让他当其坝地,付当银九十两。然而当后连年收不敷食,陈崇喜等因听信陈兆义等,欲将他控告衙门,敲诈他出钱二十四串,并出有杜约。因此事涉田土、当约,于是案分户房。但随着案情发展,向玉堂向衙门恳称,因其家贫、母迈,坝地歉收,实无力买,愿将其当价银两、杜约钱文一并充入城工,以作培修之费,恳赏准充。同时请求书吏协同首人勘界,悬牌招佃、收租,免蓄后祸。衙门同意了他的请求。随后,工书郭永升、首士张濂等具禀勘界情况,工房书吏张登云写稿,悬牌招佃。*《南部档案》6-89-1-G1337,同治十年十一月十七日;《南部档案》6-89-4-G1346,同治十年十二月三日;《南部档案》6-89-5-G1347,同治十年十二月十一日。最后案归工房。这种一件档案上写两房名的情况在《南部档案》还有不少,基本上都是随着案情变化,超出了原先房所管职能,而归到相应房处理所致。

4.一事两案。两造所告呈词分别落在不同房,导致一事两案,形成串房的事实。试举例说明。

例1:恳状

民张正良、张伦化为一事两案,恳归并讯事。情今八月初三,民等呈控冯友喜、冯登礼妄争凶阻一案,卷在礼房,沐赏差唤。民等具呈,请添邱凤翰未准,应候讯究,曷敢请归。第冯友喜自觉妄争情亏,不敢投审。籍伊先与凤翰联名,将民诬告富驿有案。朦请牒移恩辕,案落刑房,计图缠延,牵混掩非。但此两案,事同一起,实由伊房妄争起衅,不应两累,为此恳恩准将牒移刑房之案,检归民等先控礼房卷内,一堂并讯,以省歧累,贫民戴德,伏乞大老爷台前施行。

光绪三年八月廿二日具*《南部档案》7-445-3-N3100,光绪三年八月廿二日。

从上可知,光绪三年八月初三,张正良等控冯友喜、冯登礼妄争凶阻一案,案件分在了礼房。而冯友喜与邱凤翰联名,将张正良等告到分县署,后案移到县衙,落在了刑房。一事落两房,而按其性质当归礼房。于是张正良等申请归礼房,一堂并讯。从后面的堂审记录来看,张正良的请求得到了衙门的许可。

例2:具禀

武生邓树昌为一事两控,恳归并讯事。情生控职员李养全笼撇害垫一案,沐准差唤,案落兵房。生曷烦恳,第养全奸狡异常,不候集讯,以伊捐名李源濬悖案朦禀,生父邓天贤认还抓撇在卷,亦沐批准提讯察夺,案落户房。再讼由养全笼套生父,前向温锦山处替借银一百两,系伊连环亲书,票据自注,每月利钱四串五百文。兹伊辄乘锦山回籍,需银催收外账,殊伊欺异,欲撇心切。生叠屡问不耳,生父本朴,可怜,替借受逼,不已,外挪势给,由此气病卧床。伊反脱身事外,无奈生始呈控。讵伊刻籍张升杨该欠温姓之银牵混搪抵,希图狡展移害,兼伊图撇生父货账,足见丧尽天良。但此两案,实系事属一起,何堪两累。生特禀明,恳将源濬控禀户房提讯之卷捡归生控养全兵房,票唤一堂并讯,以省歧累,实沾恩便。伏乞父台大人台前施行。

被禀 李养全

光绪二十五年八月十四日。

(批)如恳归并,词无验记,并饬。十一。*《南部档案》14-576-4-B3166,光绪二十五年八月十四。

上例中,武生邓树昌与职员李养全关于钱债的纠纷系属一事两控,邓树昌要求统归兵房,以省歧累。后经衙门裁判,最终归兵房处理。这种同一事件因不同人涉讼,导致案落两房的情况,有时并非无意,而是其中一方有意为之,从某种程度讲,可算是一种诉讼策略。

图3 因“一事两案”导致同一件档案写有两个房名

以上所举案例,其所归档案仍只填写某一房名,而下例则写有两房。图3是《南部档案》7-574-6的部分截图。该件档案上方的中间“旧案”二字上写有户、刑二房。为何如此呢?简而言之,就是案落两房,最后归其中一房所致。该案起因是光绪二年冬月二十日东路积上乡陈相亭具告黎发富等套蓦凶骗,发生殴伤。因事涉殴伤,案归刑房。但光绪二年十二月十五日,同乡文生席烜控告陈宗和、陈宗尧等,因所告为盐井税契问题,以“新案”归入户房。随着案情的发展,陈相亭才说出当初只控黎发富而没告席烜,是因为席烜“衿财两仗”“畏势大”。但如今两词歧导悖,恳求“检归民控前案”。*《南部档案》7-574-6-X628,光绪三年正月二十一日;《南部档案》7-574-1-X612,光绪二年十一月二十四日;《南部档案》7-574-3-X617,光绪二年十二月十二日;《南部档案》7-574-4-X620,光绪二年十二月十五日;《南部档案》7-574-5-X624,光绪二年十二月十八日。后衙门同意归为一案,遂在“户”后添加了一“刂”字。*类似的案例不少,如《南部档案》6-182-2-X299(工、刑),同治九年八月二十六日;《南部档案》6-169-3-X178(刑、礼),同治十一年七月九日;《南部档案》8-775-4-X867(礼、刑),光绪九年十月二十七日;《南部档案》14-66-4-G6358(工、刑),光绪二十四年闰三月十一日;《南部档案》14-66-5-G6359(刑、工),光绪二十四年三月二十九日;《南部档案》14-66-11-G6367(刑、工、承发),光绪二十四年闰三月一日。此处一件档案写两房名的情况与前列第三条的区别在于,前列是因为案情性质发生了变化,而这里是因为两造所诉案情的不同,衙门分到不同房,最后合案所致。

5.看似串房,实是内部功能使然,并非真正的串房。一个案子分给何房办理,依据各房职掌来处理是基本规则,然而一些看似应归某一房办理的案件,实则不属于其职能范围。道光时山西《阳曲县志》载:

州县因地制宜,尤无一成之法。如丁口为户房所领,而编户烟册乃属刑房,以烟册非赋丁,而立意在诘奸也。武生、武举隶兵部,而承办乃在礼房,以生员不分文武,皆在学校,而学校通于贡举也。分合详略之间,求其所以然者,而修明之何,莫非掌故耶。*道光《阳曲县志》卷6《吏书》,清道光二十三年修,民国二十一年重印本,第1页a。

类似的记载也存于乾隆《永清县志》。*乾隆《永清县志·吏书第一》,清乾隆四十四年刻本,第3页b。《南部档案》保存了一件咸丰四年(1854)清廷选拔秀女的札文。*《南部档案》5-125-1-H491,咸丰四年。按惯例选秀当属礼房职能范围,而这件档案却归在了户房,原因是札文中提到的选秀涉及州县辖区内户口的变化。

6.州县衙门各房案件混争。自康熙以来,各房自典吏以下,衙门并不发给工食钱,而各房办公需要基本的办公费,他们的生存也需自己解决,*吴佩林、白莎莎:《清代州县书吏薪金变化及其原因》,《江汉论坛》2017年第7期,第96-98页。所以争办“案件”成为各房获利的重要手段,也正因为如此,相关的诉讼一直不断。

(1)应散给各房的,承发房隐瞒自办。承发房的本职工作是接收呈词,登记号簿,根据所告案情分类,然后散发各房。*在台湾,“衙门设承发科,原为案件出入、挂号,以便稽查,历来如斯”。《淡新档案》11202-2,同治九年四月二十八日,台湾大学图书馆藏。在四川南部县,承发房对公件“止呈上发下之责”。《南部档案》26-12-4754,光绪四年。但事实上,承发房往往扣压案件,自行承办。光绪四年,南部县承发房典吏夏正化与经承李春芳等伙同串一局,将王应选具告王应伸、王庸具告敬思惠等各案均批饬书签差,承发房并不散给,私行呈稿送核,龚师爷另批在稿,始行散户房。又将各房应办之案,窃办数十起。至八月中旬,始经户房查获向问,反行出言不逊,回明门稿,沐委吏房集词理议,户房始将同治五年(1866)承书擅办李元发陈案说出。*《南部县档案》26-12-4754,光绪四年,四川省南部县档案馆藏。

(2)应分给某一房的案件,承发房却散给另一房。光绪二十六年,南部县知县袁用宾在任时,批准各房会议定禀,凡有武职生员等控案,无论原被,以首名为断,概归兵房承办,*《南部档案》16-31-2-B2320,光绪二十九年三月初五日;《南部档案》16-856-1-D129,光绪三十年十月二十四日。以均苦乐。但是承发书违批不遵,往往遇有武人案件乱散各房。光绪二十九年三月初一日,陈富年具告武举宋作宾等一案,散发工房;光绪三十年邹德耀具告武生龚继生一案,散入户房;光绪三十三年正月十五,有安仁乡民人郭永贵呈控武生郭占奎案,承书偏袒违规,将此案乱散刑房;*《南部档案》16-562-2-D862,光绪三十三年正月十六日;《南部档案》16-31-1-B2319,日期缺。2件内容完全一致。宣统元年(1909)八月初四日,武生敬长清禀控罗玉玺案,承书偏袒违规,将此案滥散工房。*《南部档案》16-31-3-D367,宣统元年九月初一日。由此导致诉讼发生。

(3)房际之间为争办案件诉讼不断。李荣忠指出,“各房书吏公事分应差与办案两大类,差务无费可取或取费不多,办案则可照章收费。因此应差与办案必须搭配,有差才有案”。*李荣忠:《清代巴县衙门书吏与差役》,《历史档案》1989年第1期,第95页。而争取办案是各房及所属差役获取费用的重要途径,相关的诉讼也持续不断。如宣统三年,刑房书吏为争办案件与他房闹上衙门。具禀中,刑房以“均苦乐”为由,要求将词讼罚款之案归他们专办;富村镇勇役杨恭臣等因锁李全耳滋祸一案,词内虽叙“搜烟”,但事关掳殴,应散刑房办理;又伏天明与伏天顺互控一案,分给了工房办理,但词叙两人受伤,同日奉批勘验,这样一来,难甘刑房担任承验之责,亦难糊口。但事实上,杨恭臣一案中,李廷吉原词虽衅起搜烟,但并未受伤。伏天明原词系争业伐树,当归工房承办。衙门认为刑房所禀“实属无理取闹”,予以了驳斥。*《南部档案》22-468-1-D95,宣统三年四月初一日。类似的房际之间的案件争讼在各地均存在,且一直不断。*《会理州档案》1-289-2-P2920,光绪三十四年十二月二十日,四川会理县档案馆藏。

四、结 语

缪全吉先生早在四十多年前曾表达了学界对三班六房研究不力的遗憾:“明清地方政制,论著甚多,于地方之职官,言之綦详,惟于地方衙门具体存在之内部结构,往往为人所忽略,时至今日,能道三班、六房者,已不多见。同于此系习惯之制,既不见于典章制度,若再不加以整理发掘,恐时日愈久,愈为人所遗忘,终必使近代地方政制留一空隙,岂不可惜!”*缪全吉:《明代胥吏》,第58页。在缪氏看来,研究进展之所以不大,一个重要的原因在于,相关资料不见于典章制度。而今,随着地方档案的开放,看似提供了不可多得的一手资料,惟后来整理者大多打破了“按房整理”的档案来源原则,以致对这个问题的研究仍不多见,也不深入,甚为遗憾。笔者通过爬梳方志、州县档案等文献,可得出如下结论:

1.有学者对“三班六房”中具体的数字予以否定,事实上,“三”“六”并不是具体的数字,所谓“三班六房”也只是一个约定俗成的称呼。六房之外的房的名称、“六房”在衙署中的位置、某一房的细分、一州县房的数量增减、各房职能等,往往会随着一地的规模大小、经济状况、事务繁简等情况呈现出多样的表现形式,地域性、多样性、复杂性、时间性等特征明显。

2.在讨论书吏数量之多时应充分考虑到轮值现象。清人常言书吏之多,呼吁定额以减民患。如“所用胥吏本有定额,乃或贴写,或挂名,大邑每至二三千人,次者六七百人,至少亦不下三四百人”,*游百川:《请惩治贪残吏胥疏》,葛士浚:《皇朝经世文续编》卷22,见来新夏主编:《清代经世文全编》第47册,第282页。“天下之官冗,而胥吏日以伙,每县殆不止千人矣”。*侯方域:《额胥吏》,张鹏飞辑:《皇朝经世文编补》卷24,见来新夏主编:《清代经世文全编》第18册,第9页。而本文的研究则说明书吏也存在着与衙役一样的轮值现象,同一时期在衙门做事的书役的数量与前人所论的书役总量是两个完全不同的概念。过去讨论书吏之多,进而导致的对社会危害之重的结论需要重新考量。

3.“六房”是县衙内部行政职能运作的基本载体,在县官、幕友、衙役、长随之间发挥着重要的枢纽作用。一般而言,六房组织在衙门有专门的办公场所,有一定数量的办公人员,“六房”虽各有分工,但是遇到事涉几房的案子,相关房也会协同处理。各房职掌并非只有抱案牍、理文书这些差务,还要办理一些词讼案件,以供办公或养家之资。因此,词讼案件也并非如常人理解的那样由刑房独办,而是由相关房处理。*庄吉发的看法可能有误,他曾言“刑名的根据是律例案,大清律例固然载在典籍,但是案的卷宗却掌握在刑房书吏之手。至于钱粮的串票,可谓汗牛充栋,非倚户房书吏清理不可”。庄吉发:《故宫档案与清代地方行政研究——以幕友胥吏为例》,《清史论集》二,第469页。这种认识可能与汪辉祖的说法相关,汪辉祖曾言“衙门必有六房书吏,刑名掌在刑书,钱谷掌在户书,非无谙习之人,而惟幕友是倚者,幕友之为道,所以佐官而检吏也”。汪辉祖:《佐治药言·检点书吏》,北京:中华书局,1985年,第4页。可以说,“六房”是衙门内部有序运转的保障,没有“六房”,就不成其为衙门。

4.“串房”档案的产生一方面是由于案件性质发生变化而进行的再次归档,是衙门“有序”的表现,其中“错误”的归档说明有序的衙门运转会因衙门内部房科之间的混争与书吏个人私利的掺入而变得“无序”。这种“无序”部分也缘于书吏的不得已。当时国家层面不解决书吏维持生活的基本需求,书吏靠陋规或非法收入来生存,这样的制度安排与他们在衙门中的重要性形成极大反差。*吴佩林、王楚强:《从文书制度看清代州县书吏对衙门的控制》,《湖北大学学报》(哲学社会科学版)2018年第1期,第87-92页。很大一部分“串房”的档案实际是他们经济利益被重新分配的结果。我们过多强调书吏之害而不正视和解决他们的生存与发展问题,实际上皆不可取,明代人也觉得是一件可笑之事,佘自强感叹道:“衙门自吏书而下无一事不欲得钱,无一人不欲作弊者,老成者见得事明白,禁之使不得行,便是革弊。若各项事体通不明白,空空只言革弊,恐徒为吏书笑耳。”*佘自强:《治谱》卷2《房科事体条约》,刘俊文主编:《官箴书集成》第2册,第97页。

5.时下对地方文献的整理方兴未艾,但问题实在太多。就本文讨论的范围而言,欲对清代州县档案进行科学、规范的整理,除掌握诸如《明清档案著录细则(DA/T 8-1994)》之类的指导用书的要领外,对这些档案展开文书学研究是必不可少的环节。不然,因整理不当带来的“串房”问题不仅会使“边整理边破坏”的情况加剧,而且也会大大降低我们对文献的利用效率。

以上所论尚为一个提纲式的梳理,更深一步的探讨还有待大量的个案与分房研究。清末,随着新政官制改革,书吏系统中的“六房”成为吏治整顿的对象,机构合并与裁撤盛行,其演进如何,效果如何,也是笔者下一步欲探讨的问题。