面向服务业创新升级的妇女创新创业政策效应评估

——基于成都市女创业者的调查

徐宏玲,李双海

一、妇女创新创业政策效应问题及分析框架

(一)服务业创新升级给妇女创新创业赋予了新内涵

据清华大学GEM(全球创业管理)研究机构2016年报告,中国妇女创新创业活跃水平在全球排第21位,相对男性创业者(22位),在全球创业活动中更加活跃一些。又据CCTV2017经济生活大调查显示,女创企业融资额由2014年的18亿井喷到2016年的176亿,融资能力随资本热度显著提高。该报告还指出四川省妇女创业渗透率仅次于北京和上海,远高于其他东部沿海地区,且多年来一直名列前茅。尤其是显著地关乎着人们吃穿住行等生活品质的服务业,妇女创新创业更为活跃。因此,科学理性认识服务业创新升级特点及其对妇女创新创业提出的新机会,具有时代意义和实践价值。

我国全面产业转型升级为妇女地位和价值提升赋予了全新的机会。近年来科学技术革命性变化带来组织模式的重大变革,大数据、云计算和移动互联网快速发展,使生产组织方式呈现出了明显的个人化、小规模化、分布化等特征。“互联网+”和大数据在带来传统产业解构重构的同时,更催生了无数的商业机会和价值创造空间,它把人重新组织进新的财富创造体系之中。若干项目如健康养生、设计策划、家政服务、文化创意、非物质文化(如蜀绣旗袍)等更是如遇春风,尽享消费升级以及组织变革带来的时代机会。特别是适宜妇女居家创新创业的家包方式,使设计、生产、销售等经济活动不再受场地和空间限制,大大减少了要素成本和运营管理成本,为妇女在照顾家庭抚育孩子的同时,提供了居家创业的可能。尤其是适宜妇女从事的传统手工、文创等产品,一旦与现代文化创意深度结合后,在设计、生产、销售等波特线性价值链任意环节,都有可能创新出妇女个人的“隐性知识”智慧和审美价值,使产品更符合时代特征和审美情趣,更具有文化创意产业的鲜明优势。而这种妇女创业与产业升级的高度融合,又进一步提升了妇女创业就业的空间。妇女创新创业的微生产、微体验、微设计等各种小型组织形态,实现了强大的市场网络效应,为原本生存很难的小微个体生产组织提供了全新的交易和体验环境,激活了大量妇女创业所需的信息、知识等生产要素。

遗憾的是,面对妇女创新创业的时代浪潮,各种支持政策还处于缺失状态。为支持妇女创业活动,我国各级部门相继出台了很多特殊政策,如妇女创业小额担保贷款、巾帼创业示范基地,以及针对女大学生、妇女下岗失业人员和返乡、失地妇女农民等特殊人群的公共政策等。对比借鉴法国、韩国、新加坡等国对生活性服务业的支持政策,会发现我国相应支持政策内容或偏重于就业,或侧重资金支持成长期的企业,并没有考虑到创新创业特性,特别是初创阶段项目特性或创业者的特性。而恰恰在妇女初创企业阶段,具体适用政策更是广大妇女所迫切需要的。

紧密结合区域经济特色以及特定妇女创业群体的创业特点,确定符合中国“双创”特点的创新创业政策效应评估框架及其相应的测量题项量表,不仅是评估特定群体创业政策效应的基础性前提,可以为实证研究提供参考,也是当前学术工作者急需突破的重点研究内容。下文将围绕妇女创新创业的服务业创新升级等环境特点,采取问卷调查和回归分析等研究方法,探讨妇女创新创业政策产出对妇女创业活动的作用,以发现创新创业政策对女创业者是否实现了预期的政策效应。通过妇女创新创业政策效应评估,我们希望在丰富创业政策评估理论的同时,也为区域创业政策的完善提供参考。

(二)妇女创新创业政策效应分析框架构建

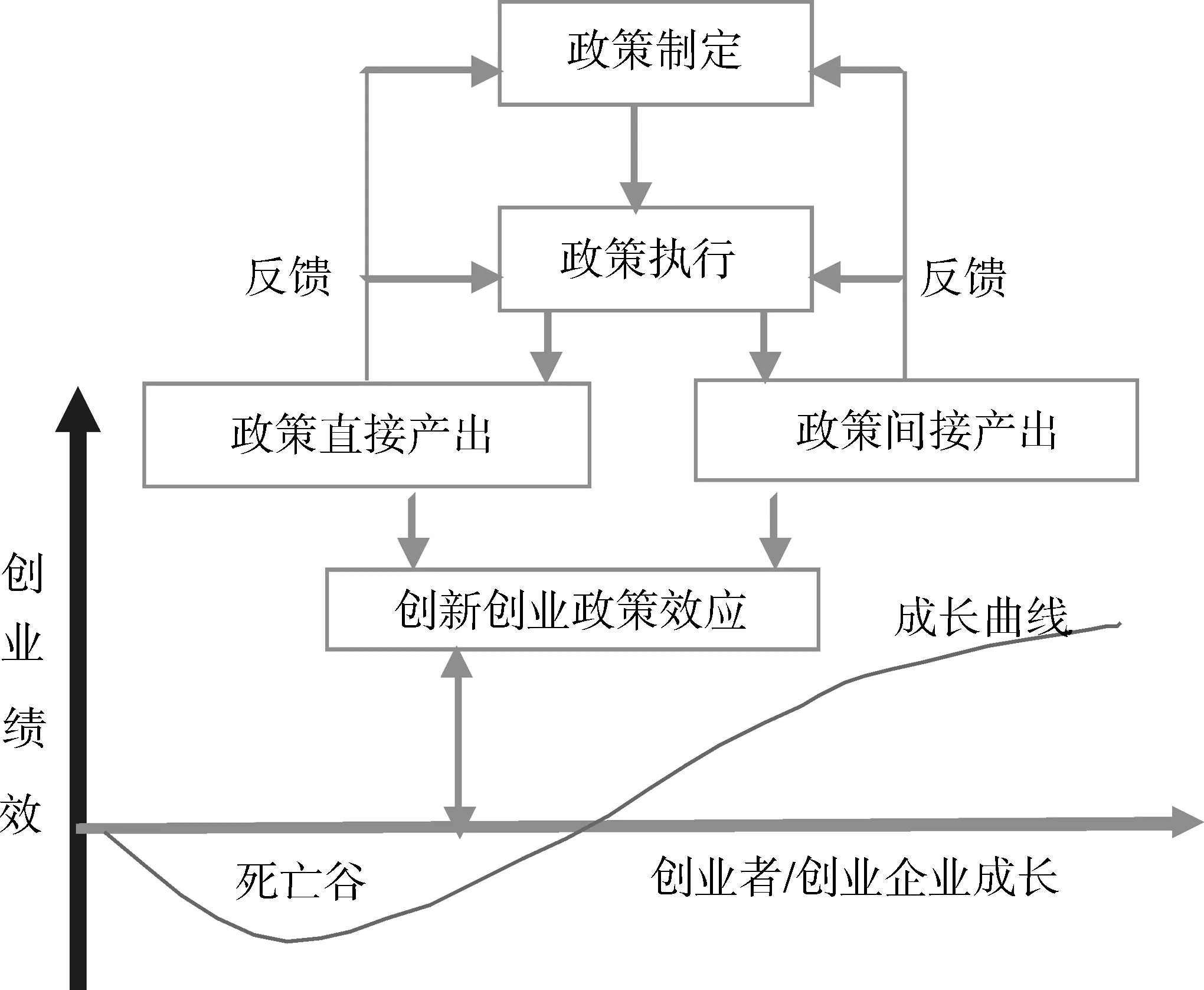

图1 创新创业政策效应分析框架

1.创新创业政策作用机制

美国学者伦德斯特伦和斯蒂文森针对美国20世纪80年代开始的由中小企业创新创业政策向初创企业(或新生成企业)的政策转变现象,于2001年提出了对创业活动具有直接作用的创业政策内涵。他们认为:创业政策针对创业的全过程,关注创业者在创业过程中的创业机会、意愿和能力,支持鼓励更多人创业成功,它是一种为了鼓励地区或国家创业主体的创业精神,提升创业活动水平而制定采取的政策措施。*Anders Lundstrom and Lois Stevenson, “Pattern and Trends in Enterpreneurship/SME Policy and Practice in Ten Economies, Enterpreneurship Policy For the Future,” Swedish Foundation for Small Business Research, Vol.3, No.5, 2001, pp.27-35.随后,许多学者对创业政策的作用展开了细致研究。主要成果集中于创业政策对创业绩效的促进作用和创业政策具体内容构成框架两方面。例如,Lundstrom和Stevenson基于对四个亚太国家和六个欧盟国家的研究,提出了创业意愿、创业机会和创业技能的创业政策框架。*Lundstrom and Stevenson, “Pattern and Trends in Enterpreneurship/SME Policy and Practice in Ten Economies, Enterpreneurship Policy For the Future,” pp.133-156.目前比较具有影响力的是GEM模型,内容框架涵盖了金融支持、政府政策、政府项目、教育和培训、研究开发转移、商务环境、市场开放程度、有形基础设施、文化与社会规范等多个维度。近几年国内学者也对创业政策理论框架进行了研究。如:王飞绒在梳理创业政策过程中,提出可以根据资金、场地、税收、社保、特定人员及其他扶持政策来划分创业政策;*王飞绒:《创业特征演变的调查研究——以浙江省为例》,《中国科技论坛》2010年第2期,第120-125页。张钢基于企业生命周期理论,采取理论推演方法,提出基于不同时期创业关键因素,应匹配相应的创业政策框架。*张钢等:《基于生命周期视角的创业政策关键要素探究》,《科学学与科学技术管理》2009年第5期,第68-72页。

Flangan & Uyarra(2011)指出创新政策是为了发挥不同政策之间的正向叠加作用并进而实现创新激励效果。*A. K. Flangan, A. E. Uyarra and B. M. Laranja, “Reconceptualising the ‘Policy Mix’ for Innovation,” Research Policy, Vol.40, No.5, 2011, pp.702-713.创业政策的目的是鼓励更多人选择创业并减少创业初期企业可能面临的不确定性。*武建龙等:《面向企业创新创业的政策工具效果研究》,《科技进步与对策》2016年第19期,第88-93页。创业政策通常涵盖从鼓励创业到创办企业进入早期阶段的一系列政策。因而将创新与创业政策组合到一起的创新创业政策,要经历一系列传导或桥梁,才有可能产生政策产出效应。陈振明将政策效果分为直接效果、附带效果、意外效果、潜在效果和象征性效果。*陈振明:《政策科学—公共政策分析导论》, 北京:中国人民大学出版社,2003年,第35页。直接效果指各类创新创业政策在政府各部门直接执行条件下,直接作用到创业者本人的一种结果。附带效果、意外效果、潜在效果和象征性效果也可界定为间接效果,是对通过某种政策工具,如孵化器、苗圃和加速器等载体进行效应传递转换的一种结果,具有一定的外部性。在我国尤其是西部地区,大部分孵化器、众创空间等创业载体还处于政府主导的运营状态。政府各项资金支持,除维系自身运营外,大多只能通过创业导师提供各种培训、咨询、指导和顾问等间接职能,不可避免地造成作用于创业项目资金的挤出效应。

综上文献,我们认为从创业政策效应和创业企业成长视角看,创业政策研究应集合政策的作用或具体措施以及创业企业成长周期特征,按照两个线条相互匹配进行分析。实际上,随着双创的深入,就创新创业政策效应的评估,无论是内容设计的目标导向还是执行过程以及落地效果等都应包含多维度的内容。王雪梅等认为判断政策是否达到预期的效果,应当对政策的制定与执行过程及其效果进行整体评价。*王雪梅等:《政策评估模式的选择标准与现存问题述评》,《科学学研究》2008年第5期,第1000-1005页。程郁等在研究孵化器税收优惠政策的传导效应时,构建了孵化器政策效应评估框架。*程郁等:《优惠政策的传导效应评估》,《科研管理》2016年第7期,第101-109页。他们的研究技术方法为我们研究妇女创新创业政策效应提供了一定借鉴。我们结合创业成长过程模型,将研究对象界定为创业成长死亡谷阶段前后,构建创新创业政策效应框架,如图1所示。

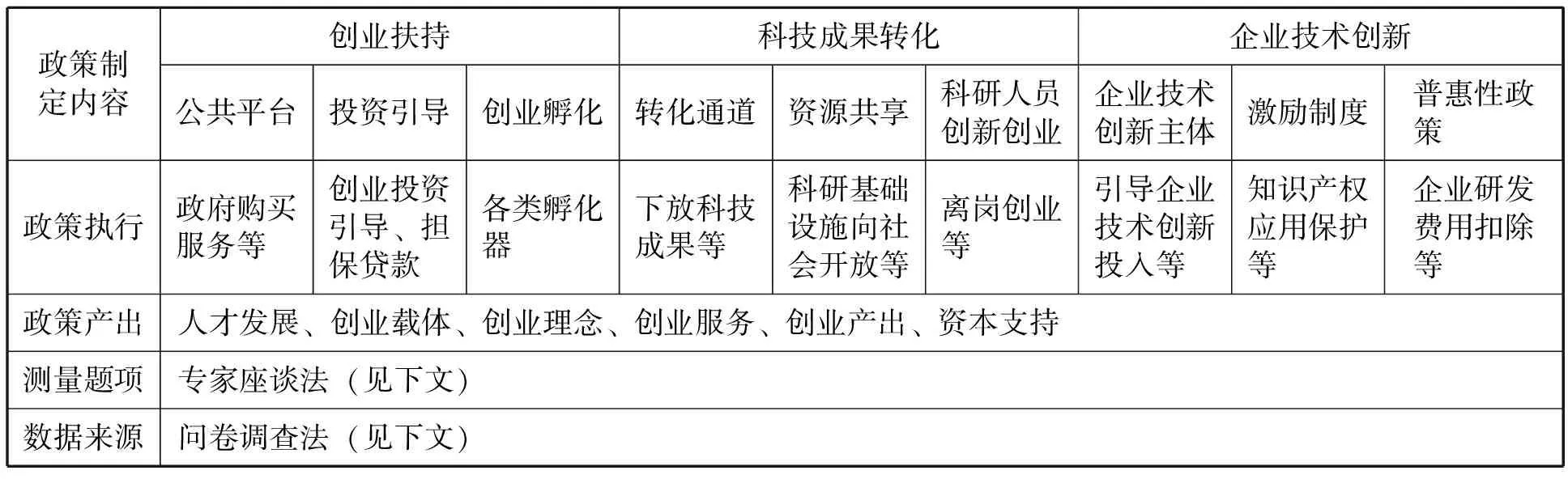

2.创新创业政策效应指标构建

以成都市“双创”政策为例,在涉及到的成都市21个政府职能部门官方网站相关政策发布一栏进行关键词搜索。时间界定在2015年1月—2016年10月。关键词主要有“税收优惠、成果转化、三证合一、简政放权、就业、高新技术企业、科技资源共享、小微企业、转移就业、职业培训、公平竞争、人才、政府采购、提速降费、信用体系、科技评价、科技奖励、股权融资、创业券、人才流动、科技金融、国际合作、定向减税、行政审批、载体”。在对这些关键词词频分析基础上,对照《成都市人民政府关于印发成都“创业天府”行动计划(2015—2015年)的通知》(成府发[2015]11号)政策制定的发展目标:创业力量高度汇集、创业载体快速发展、创业资本高度聚集、创业服务体系完善、创业产出成效显著和创业理念深入人心;同时,参考中国科学技术协会2016年“万众创新政策措施落实情况开展第三方评估的通知”及其调查问卷内容,我们将政策效应评估路径确定为创业扶持、技术创新和科技成果转化三个方面。具体政策评估内容架构见表1。

表1 创新创业政策评估内容架构表

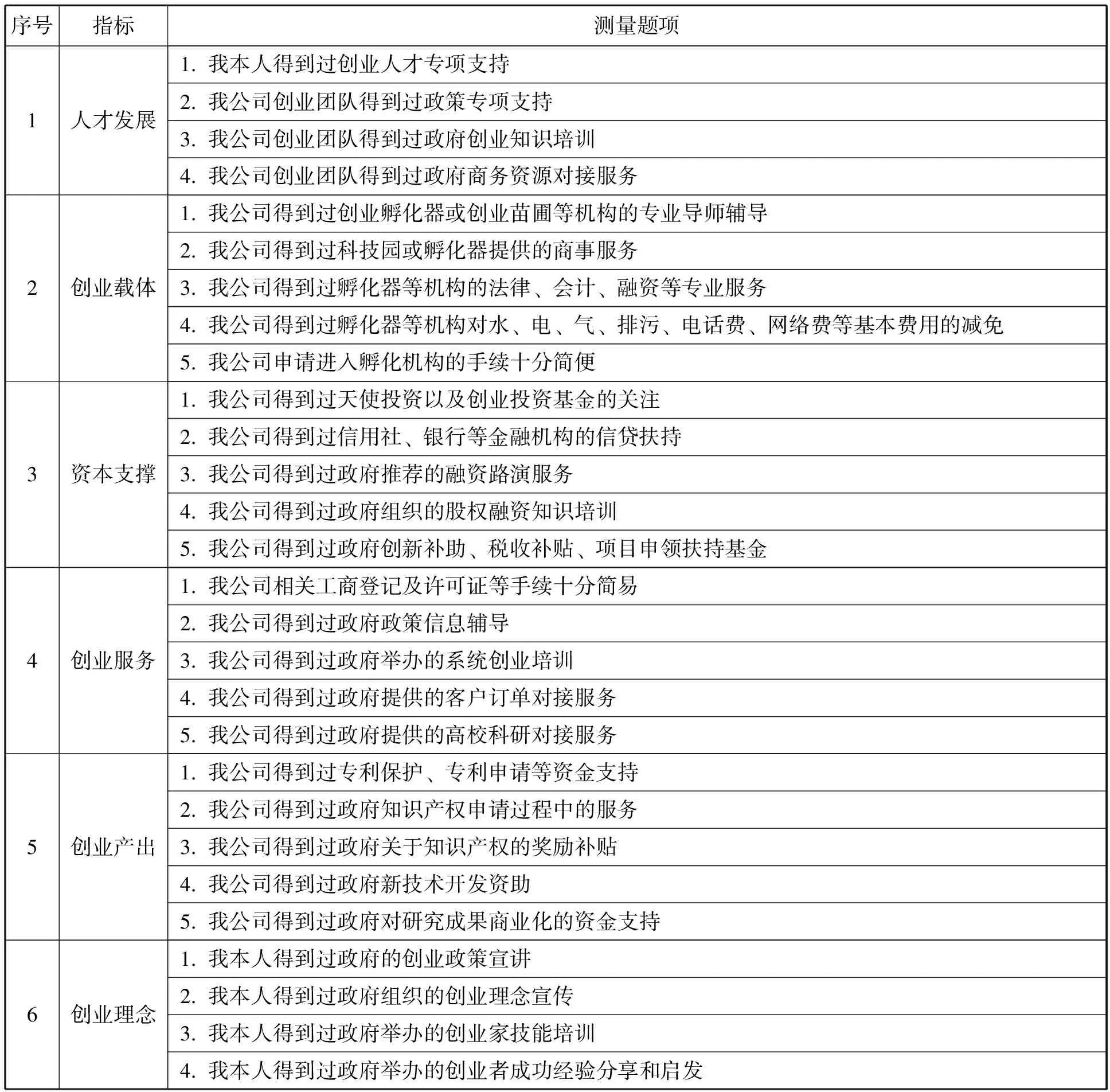

3.创新创业政策产出测量题项开发

(1)创新创业政策直接产出的测量题项。从产出角度对创新创业政策分类应是评价政策效应的关键,尤其是从创业者个体获益角度。因此,我们没有采用目前很多第三方政策评估机构的“政策知晓率”作为测量题项,而是采用“获得”“得到”和“接受”等创业者实际的收获为测量标准。通过邀请学术专家、孵化器政策辅导专员以及政府职能部门工作人员,进一步对照(成府发[2015]11号)政策制定的六个发展目标,确定了此项研究关于政策产出的六个一级指标,即人才发展、创业载体、创业理念、创业服务、创业产出、资本支撑。以此为依据,进行了预调研和信效度检验。检验结果是测量题项可以接受。同时,结合专家工作实践和政策内容,针对发现的问题,如表达晦涩、内容或涉及隐私等进行了修正,最终确定了政策产出指标的具体测量题项,见表2。

表2 创新创业政策产出的测量题项

结合表1科技成果转化和企业技术创新等政策措施,表2人才发展、创业产出和资本支撑指标的作用更强调创新,而创业服务、创业理念和创业载体更强调创业支持。

(2)间接政策产出的测量题项。作为苗圃、孵化器、加速器以及天使、风险投资基金公司等,由于目前其承担的政府政策职能主要集中在活动服务、孵化服务、培训服务和线上服务等方面。相应地,作为政策传导的一种载体,通过提供各种服务实现其存在的价值,即创业者对各种服务的受益或满意情况。因此,间接政策的产出测量题项,我们以创业者在活动服务、孵化服务、培训服务和线上服务四个方面的满意度进行测量。

二、调查统计结果及分析

调查对象主要有2016年四川省人社厅大学生创新创业培训的学员以及西南财经大学2011—2016巾帼创业培训的学员。除此之外,还获得了通过这些学员们发放给她们身边的女创业者的问卷。对回收问卷进行了筛选。筛选条件是公司(含个体户、合作社、家庭农场等)注册时间不超过18个月。*来源:蒂蒙斯关于大多数初创企业会在0-1.5年现金流为负的研究。杰弗里·蒂蒙斯等:《创业学案例》,北京:人民邮电出版社,2005年,第84-87页。经筛选,最终得到有效问卷280份。

(一)妇女创新创业相关基本情况分析

1.女创业者自身创业特质明显

(1)妇女创业年龄、教育程度以及专业背景客观特征明显。84%的创业者是在30岁以上开始创业的;92%是大专以上,还有少比例的博士学历;且在专业方面也是特征明显,主要是如外语、汉语言文学、工商管理、营销等商科以及创意、设计、媒体等文创专业占总调查者的70%,具有理工专业背景的不足10%。这种专业背景分布进一步表明女创业者在情感、语言、沟通等方面具有明显的优势。

(2)女创业者职业生涯发展瓶颈是创业主要动因。只有8%的创业者没有具体打工的经验或工作尝试,其中在3家以上公司打工的比例高达50%;同时,在创业动机“我创业是因为原先工作出现了发展瓶颈”测量题项*曾照英等:《关于我国创业者创业动机的调查分析》,《科技管理研究》2009年第9期,第285-287页;王旭等:《创业动机、机会开发与资源整合关系实证研究》,《科研管理》2010年第5期,第54-60页。中,70%的调查者认为工作职业生涯如晋升等发展遇到了瓶颈。

(3)妇女照顾家庭和抚育孩子对创业绩效具有积极影响。90%的被调查者认为抚育孩子对创业没有阻碍或消极抑制影响;相反,83%的被调查者认为抚育孩子对创业具有积极的促进作用。这些数据充分表明了女创业者在时间和精力方面付出了较多,体现了妇女身上善良、坚韧等优秀人格特质。

(4)女创业者互联网思维逐渐渗透。约有40%的女创业者在使用电商平台,开始尝试微信、论坛等社交媒体;有近60%对新型的电商模式如微博、论坛、微信等具体运营模式、商业模式以及定价规则等不精通。近90%被调查者表示出了强烈的学习意愿,这种高需求明显地说明了互联网思维或工具对创业的积极作用。

(5)女创业者守业能力较弱。55%的被调查者在创业过程中,均已注册了两家以上公司,个别创业者已经注册7、8家。显然,创业项目初期的选择和进入缺乏一定的理性,具有盲目性。同时,妇女在执着和坚守创业项目过程中,很容易受到外在力量的驱动影响,出现创业冲动守业难现象。

(6)妇女创业成效比较乐观。30%的被调查者对其创业项目的销售收入、资金回报、利润率等较为满意;但是也有45%~50%的被调查者认为财务绩效一般;其余20%左右的被调查者对财务绩效很是担忧。虽然对财务绩效一般或担忧的达到了70%,但80%的创业者认为她们的人际网络得到了丰富,70%的被调查者认为创业经验得到了积累。同时90%的被调查者认为还需要系统学习。这说明“创业经验”大多来自“干中学”,而非创业前专业习得,具有明显的知识碎片化特点,也说明创业知识系统化习得渠道仍然缺乏。

上述女创业者创业特质调查说明:教育背景、专业背景方面普遍具有的女性特点,如语言能力、沟通能力,是决定选择创业门槛和创业项目的首要因素;为创业理想而创业是首要的创业动机;对互联网思维及商业模式表现出了积极的热情。但她们普遍的守业能力较弱这一特点说明,妇女在创业过程中急需补充或提高关于初创企业的管理、经营、商务、领导以及会计等方面的专业知识和技能。

2.女创业者项目行业分布特色明显

被调查者正在从事的行业中,从高到低排前五位的依次是(1)广告/公关/会展/媒体/艺术/护理/健康/文化、(2)技术/咨询服务、(3)快速消费品(食品/饮料/化妆品)、(3)酒店/餐饮/旅游、(4)生活品加工(服装、家具、厨具、卫生浴具)、(5)商业/超市/零售。生活性服务行业分布的特色非常突出。大部分女创业者更偏重于语言、创意、商务等就业技能,所从事的创业项目大多是小而精、小而美的文创项目,如创意产业的各种少数民族服饰、包装创意设计;手工项目如蜀绣、编织等;儿童教育产业如特色城市儿童休闲、特色小镇旅游;养老产业如老年健康休闲等,文化特色价值明显,但核心竞争力、成长能力、规模能力、市场化能力都偏低。

虽然妇女创业项目的生产性服务业和知识密集型服务业少,基于技术创新的优质企业更少,但如Patel研究指出,由于女性天生的直觉,灵活的性格和善于沟通协调的特质,妇女在服务行业比起男性更有优势。*N. Patel, “Policy Matters and Ethnic Concerns: Creating a Culture of Change,”Journal of Dementia Care, Vol.8, No.2, 2000, pp.22-24.这种行业分布进一步说明,在新经济环境下,女创业者找寻到了更有利于她们价值实现的产业方向。特别是随着人们由生存型实物消费向发展型、享受型服务消费升级,生活性服务业在推动经济社会持续健康发展方面发挥越来越重要的作用,女创业者的充分参与,实际上更加促动了新经济的深入发展。

(二)创新创业政策产出的描述性统计分析

问卷按照立克特量表1-7分制对测量题项进行测量。1分表示“得到”“接受”等数量为没有,7分表示数量最多。从政策产出指标的统计分析结果看,均值普遍较小(2.447),同时,标准差(1.831)和方差(3.796)又较大,说明被调查者的“接受过”“得到过”“获得过”等整体平均水平较低,但也存在较大个体差异。经SPSS对偏态和峰度分析,得到SK>0,呈正偏态,大部分KU>0,说明正态分布比较陡峭,为尖顶峰,即选“1”(没有得到、没有获得)的整体水平较多,比例超过60%,选2 (较少)和选3(少)次之,占比达20%,即绝大多数女创业者没有得到过或接受过相应的政策支持。其中,创业产出均值低于其他5个指标水平,表明女创业者在项目创新或企业技术创新产出方面,得到政策支持较低。

(三)创新创业政策直接产出对创业者创业成长的作用分析

我们在分别构建政策产出与创业动机(模型1)、创业行动(模型2)*创业行动测量题项的设计参照了Timmons研究结论。资源整合测量题项参照了Brush,Grene & Hart研究结论。见C. G. Brush, P. G. Greene & M. M. Hart,“Creating Wealth in Organizations: The Role of Strategic Leadership,” Academy of Management Executive, Vol.15, No.1, 2001, pp.64-78。团队建立测量题项参照了闫华飞研究结论。见闫华飞:《创业行为、创业知识溢出与产业集群发展绩效》,《科学学研究》2015年第1期,第98-105页。机会识别测量题项参照了Eckhardt & Shane研究结论。见J. T. Eckhardt and S. A. Shane, “Opportunities and Entrepreneurship”. Journal of Management, Vol.29,No.3,2003, pp.333-349.以及政策直接产出对创业动机与创业行动(模型3)、创业行动与创业绩效(模型4)*创业绩效测量题项分为生存绩效、成长绩效和创新绩效三方面。见P. A. Geroski, “What Do We Know about Entry?” International Journal of Industrial Organization, Vol.13, No.4, 1995, pp.421-440;吴俊杰等:《企业家社会网络、组织能力与集群企业成长绩效》,《管理学报》2013年第4期, 第516-523页。的调节作用回归模型基础上,经SPSS17.0数据处理并得到有效回归结果如下:

1.政策直接产出对创业成长的促进作用

将政策直接产出作为自变量、创业动机作为因变量进行回归,回归模型通过F检验,创业载体和创业理念这两个维度在0.1的显著性水平下显著,其标准化系数分别为0.169、0.194,这说明创业载体和创业理念分别与创业动机正相关。

直接产出对创业动机从强到弱的促进作用依次是创业理念、创业载体、创业服务、人才力量、创业产出、资本支撑,回归得到的相关系数分别是0.129、0.109、0.020、0.015、-0.049 和-0.104。其中,创业理念如成功创业经验分享、培训等对创业行动有一定的促进作用。说明相比资金支撑、创业载体和创业服务,创业理念在初创企业启动期或死亡谷时期是创业动机唤醒和创业行动激发的中坚力量。次之是创业载体的作用,表明初创企业在启动时期最需要的外部驱动力不是创业资金,而是各种资源如经销渠道、品牌、合伙人等。

我们将政策直接产出作为自变量、创业行动能力作为因变量进行回归,回归模型通过F检验,除常数项显著之外,六个维度对创业行动能力的影响均不显著。

政策直接产出对创业行动能力*W. Glenn Rowe, “Creating Wealth in Organizations: The Role of Strategic Leadership,” Academy of Management Executive, Vol.15, No.1, 2001, pp.81-94.的促进作用从强到弱依次是创业载体、创业服务、创业产出、人才发展、资本支撑、创业理念,回归相关系数分别是0.139、0.133、0.062、0.014、-0.051 和-0.133。这种回归结果非常具有政策价值和实践价值。表明在创业行动到创业绩效路径中,创业载体是最有效的提供初创企业启动期和度过死亡谷时期的中坚力量。因为创业载体更多地发挥出了资源整合的作用。包括除基本商事服务外,更多地是提供了法律、会计等专业服务以及创业导师的咨询指导服务等。相比较而言,创业理念却在这个环节由早期的行动激发的中坚力量降为影响最弱的力量。这也非常符合现实特征,即初创企业的创始人一旦创业行动开始启动后,创业理念如创业者意愿激发等已经变得不再是创业者最为迫切的需求。

对于创业资本支撑这项政策,在创业动机激发和创业行动对创业绩效*易朝辉:《资源整合能力、创业导向与创业绩效的关系研究》,《科学学研究》2010年第5期,第757-762页。影响两个阶段中排序为第六和第五,表明资本支撑不是初创企业最为迫切的外部力量。传统认识上,人们往往认为阻碍初创企业成长的关键要素是资金,即小微企业融资难问题。而本调研充分说明初创企业在启动阶段需求更多的是诸如导师指导、创业培训等创业技能和创业管理等知识和技能需求。

2.创新创业政策直接产出的调节作用

调节作用回归结果显示:创业动机与创业行为能力显著正相关;创业动机、创新创业政策直接产出与创业行为能力在0.1的显著性水平下正相关;创新创业政策直接产出对创业动机与创业行动能力关系没有发挥出调节作用。

创业行为能力与创业绩效显著正相关;创新创业政策直接产出、创业行为能力与创业绩效在0.1的显著性水平下正相关;创新创业政策直接产出对创业行动能力与创业绩效关系没有发挥出调节作用。

总结上文回归结果,得到关于政策直接产出的作用结论如下:

结论1:在“大众创业”“万众创新”环境下,对女创业者群体而言,各种政策对妇女创业初创阶段能够发挥一定的促进作用。创业载体和创业理念对创业动机的激发和梳理具有一定的正向促进作用。但比较而言,资本支撑、创业产出两方面的政策作用微乎其微,也进一步说明创业政策作用大于创新政策作用。也就是说,现有创新政策大多偏重战略性新兴产业,如无人机研制,但适宜妇女创新的生活性服务业如业态创新、商业模式创新、服务创新等项目,很难落入现有创新政策关注的范围。

结论2:在妇女群体创业行动(包括创业团队构建、创业机会识别和创业资源整合)与创业绩效过程中,各种创新创业政策的直接产出作用几乎还没有显示出来。

结论3:创新创业政策对创业动机与创业行动、创业行动与创业绩效的调节作用还没有具体发挥出来。

(四)创新创业政策间接产出作用分析

为验证女创业者对各种载体等政策传导机构服务的需求,我们将活动服务、孵化服务、培训服务和线上服务分别以创业者需求满意度,对入孵到多个孵化器(含成都市妇女联合会支持的众创空间)内的创业者不分性别进行了对照调研。通过随机抽取的250份问卷进行分析,结果是本身入孵到各种载体如孵化器内的女创业者,对孵化器等载体在创业活动、创业孵化、创业培训以及线上服务四个方面的满意度分值为平均分值2.78(满分5分),明显低于男性创业者的均值3.76。并且,不满意的占比是46%,非常满意的占比只有13%。进一步说明妇女及其创业项目与男性及其创业项目的差异性,由此得到结论如下:

结论4:相比男性创业者,孵化器等载体对女创业者及其项目正向促进效应相对较弱。

这种满意度水平一方面说明女创业者对相关需求比较强烈;另一方面也说明孵化器等政策支持的政策传导机构,还没有充分做到对女创业者及其项目的关注,进一步说明,现有政策很难适用到女创业者的项目。

三、创新创业政策效应问题成因及对策

上述回归结果反映出:在女创业者创业的死亡谷阶段,缺失着各种创业行动、创业绩效的外部政策驱动力。暴露出的问题正是我们所担忧的,也是需要正确面对的。

(一)问题成因

1.政策制定层面:没有充分考虑到服务业创新升级特点对政策制定的新挑战

随着时代的发展变迁,妇女的经济活动也在不断传承和发展,例如审美观,它不仅载负着民族的审美价值取向, 而且凝聚着民族的自我认同。当前,我国各地的文化名城建设、生产性服务业与生活性服务业深度融合、消费结构升级、地方特色文旅小镇重构,都在吸引女创业者释放她们对美独有的情感。为创业理想而创业、为自身价值而创业已成为众多80后甚至是90后女创业者的创业目标,如成都市“指尖的爱”系列活动,因而,女创业者的项目大多属于生活消费类。即便有了一定水平的生产要素创新或升级优化,但也是应强劲的市场需求自发而成。项目本身虽表现出了较强的生存能力、应变能力和自主创新能力,但市场的自然选择和自发式培育的过程大多比较漫长,市场本身所具有的盲目性、波动性,势必造成项目本身的先天脆弱。实际上,自2007年国务院发布《关于加快发展服务业的若干意见》(国发〔2007〕7号)以来,国家有关服务业发展的政策不断出台,服务业政策体系如用地规划、市场准入、财政支持、融资贷款、税收优惠、劳动社保以及行政规费等方面逐步建立健全。但是依然存在着政策过于零散,系统性政策欠缺、政策过时等现象,在很大程度上无法真正发挥对服务业创新特别是生活性服务业生产组织模式创新、商业模式创新、文化创意创新(即非技术创新)等支持效应。实践中,由于女创业者项目大多没有对国民经济增长、产业结构升级和国际竞争力提升等形成重大影响力,很难得到知识产权、高新技术企业认证等资质,因而妇女创业项目很难得到创新政策支持也就成为了一种常态。

2.政策执行层面:政策执行过程缺乏对女创业者特质需求分析

一方面,由于妇女初创企业还没有能力主动寻找各种培训,市场供应端也无法通过市场主动先行调节,处于盲区时期,导致大量女创业者无法紧跟当前创新创业浪潮,无法快速得到系统知识培训、专业创业技能训练。另一方面,很多机构开设的培训课程大多偏重政策解读,专业技能知识体系混乱,培训师水平参差不齐等现象普遍存在。对比美国高盛在我国多年来开设的“巾帼圆梦”工程可以发现:妇女创新创业需求除一般商事服务外,在新环境下的妇女更需要经营管理能力和知识的系统培训。例如:清华高盛巾帼圆梦项目针对女性开发了女性个人领导风格、业务经营方法、机会识别评估方法、市场可行性、组织文化、管理行动、营销策略、筹资方式、发展和保留人才、关系网络、财务和会计、税务制度等知识模块,深受妇女学员欢迎。因而,政府政策层面如何进一步探索出具有真正创业管理知识传授的课程及培训机制,发挥出创业政策在创业专业管理方面的倍增效应,应成为政策制定的主要考虑因素。

3.政策产出层面:孵化器等载体还没有发挥出对创新创业服务的促进作用

随着2015年以来各项创新创业政策的颁布,全国各地各种形态的孵化器如雨后春笋,运营效率却不尽人意。其中大量的孵化器等创业服务载体由于本身还是一个商业性的盈利机构,大多处于经营模式、盈利模式探索的初级阶段,对其入孵的项目或创业者服务对象缺乏比较成功的经验。尤其是,由于大量孵化器等创业载体是以高新技术、科技创新为主的专业载体,而对入孵的小型妇女创业项目没有给予充分的关注;或者,一些孵化器只是写字楼的二房东,并不具备孵化初创企业的资源和能力。但是,这些孵化器由于在某种程度上征占了大量政策资源,如获得了政府高额的创业补贴经费,但其运营效率却非常低下,致使政策效应出现了衰减而不是促进。

(二)对策建议

1.政策制定层面:鼓励面向服务业创新升级的供给侧创新

针对妇女创业项目特别是生活性服务业如文化创意、文化旅游、形象策划等成长缓慢、盈利能力低的项目特点,应在政府如财政、文化、旅游等多部门协同工作机制下,探讨有利于妇女创新创业的扶持政策。根据我国生活性服务业的“十三五”发展规划,尽可能覆盖到商贸服务业、文化创意产业、旅游业、健康服务业、法律服务、家庭服务业、体育、养老服务业。同时,探讨有利于女创业者本人创业特质训练的系统运营机制。例如:(1)充分将妇女创业项目嵌入到产业链升级中,实现产业链的互补成长;(2)深入探讨利于妇女创业项目成长的商业组织创新机制,鼓励支持各种要素的新型合作形式,如家包、社群订单;(3)充分挖掘妇女创业项目的文化价值,与市场对接。将传统产业的一些业态鼓励以各种体验馆、生活馆、工作室等呈现,实现妇女居家创业、情趣创业的理想;(4)鼓励利用互联网+,嫁接互联网商业模式运营的平台,实现女创业者的小而精、小而美创意产品的商业模式创新。

2.政策执行层面:中宏观制度框架要适当考虑到女创业者的培训需求特质

如前文所述,在众多创业驱动力中,融资渠道并不是最主要的,而是与创业成长有关的专业知识和专业辅导,如商业模式设计、创业机会识别、外部关系资源沟通等。因此,除针对女创业者已有的专业培训补贴、小额贷款担保和税收优惠外,各地人力资源和社会保障部门、妇女联合会、女企业家协会等组织还应该探索女创业者的商业能力、经营管理能力、女性领导能力等全面综合的创业能力提升训练机制,以真正满足妇女在初创业阶段的特殊创业需求。

3.政策产出层面:提高政策产出的针对性以防止政策效应衰减

一是在探索有效的政府采购孵化器等载体服务的运营模式基础上,着力探索出能够满足女创业者特质和项目成长需求的孵化器等创业载体的服务方式,提高女创业者对孵化器等载体服务需求满意度。二是切实加强创业载体运营的引导和监督机制。作为创新创业政策颁布和执行的具体政府部门,除本身不断总结专业服务能力外,还应对比借鉴国外和东部发达地区各种创业园区、创业载体的运营经验,加强引导和监督相结合的政策执行机制建设。三是鼓励具有一定运营实力的全国级别孵化器,实现培训师、创业导师的本土化和专业化,以减少一哄而上、一哄而下现象;同时,探讨引入孵化器等各种创业载体的竞争机制,充分实现政策资源的价值效应。