对口支援资源配置的效率评价及其影响因素分析

——以对口支援西藏为例

王 磊,黄云生

一、引 言

作为世界各国贫困问题的新特征,区域贫困在我国主要表现为连片特困区的形成和发展,尤其是边疆地区农村贫困在地理和人口分布上表现得尤其突出。*黄国勇、张敏、秦波:《社会发展、地理条件与边疆农村贫困》,《中国人口·资源与环境》2014年第12期,第138页。对口支援是我国实施的一项区域政策,主要通过东中部发达地区支援西部边疆落后地区,减少贫困、促进区域经济协调发展和维护社会稳定。自1979年中央决定开始实施对口支援政策以来,对口支援有力地促进了西部贫困落后地区的经济发展,产生了良好的经济、政治和社会效益。2016年7月,习近平总书记在东西部扶贫协作座谈会上明确指出,东西部扶贫协作和对口支援是如期打赢全面打赢脱贫攻坚战、实现“第一个百年奋斗”目标的必然要求,是推动区域协调发展、协同发展、共同发展的大战略,是实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的大举措。2017年10月,习近平总书记在中共十九大报告指出,我国发展中不平衡不充分的问题已成为社会主要矛盾。为了让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会,我国实施区域协调发展战略,建立更加有效的区域协调发展新机制,深入实施东西部扶贫协作,重点攻克深度贫困地区脱贫任务。然而,长期以来,相较于受援地区巨大的资金、人才、技术、物资等方面的需求,对口支援的资源投入显得十分有限。在资源投入受约束的背景下,如何提高对口支援的资源配置效率,最大限度地增加支援的产出,成为我国区域经济发展中亟需解决的重大问题。从实践反映来看,当前我国对口支援的资源配置效率并不能令人满意,援助的低效、无效成为人们质疑和诟病的核心问题。

以对口支援西藏(以下简称“对口援藏”)为例,自1994年中央正式确立实施对口援藏政策以来,截止到2016年,对口援藏资金累计投入超过300亿元、项目8000余个,18个省市、17户中央企业和66个中央国家机关共选派7批次超过5000名干部和2000名专业技术人员入藏工作,*据中国西藏新闻网站(http:∥www.xzxw.com/)相关数据整理。但如果按照西藏受援的全部74个县市区和大多数自治区直属部门平均来看,投入还十分有限。事实上,一直以来,各界对对口援藏的质疑和批评也并不鲜见,主要集中表现为:对口援藏的投入和产出之间的比例是怎样的?有多少投入客观上是无效的或者是浪费?*马戎:《重思援藏项目的经济和社会效益——为〈靳薇援助政策与西藏经济发展〉序》,《青海民族研究》2011年第4期,第63页。因此,客观、准确地评价对口支援政策资源配置的效率,分析对口支援资源配置效率的影响因素,有利于我们正确认识对口支援实施过程中的资源使用状况,从而促进对口支援政策不断优化,充分有效地发挥对口支援的作用。西藏作为我国最早实施对口支援政策的地区,对口支援的范围最广、程度最深、影响最大,对口援藏采取的固定结对支援方式和项目援建形式在后来其他地区和领域的对口支援中已得到广泛应用,因此西藏地区对口支援资源配置效率及其影响因素分析应该说具有较强的代表性和典型性,针对优化对口援藏的相关政策建议对其他地区同样也具有较强的适用性。

近年来国内关于对口援藏的研究文献逐渐丰富,尽管专门针对对口援藏资源配置效率问题的研究成果仍较为罕见,但至少有部分学者从不同视角对这一问题有所涉及。靳薇根据问卷调查分析认为政府主导下实施的项目援藏,承担对口援藏任务的各单位基本上是“各自为政”,西藏有相当一部分建成的援助项目的维持和更新需要中央政府或对口支援的内地省份持续不断地投资,从而形成了日益严重的投资依赖,导致援助的低效、无效甚至制度性依赖。*靳薇:《西藏的受援与可持续发展》,《西北民族研究》2016年第2期,第11页。朱玲以对口援藏为例分析指出,目前西藏农牧区依然是贫困高发区,政策设计和实施均需瞄准藏区中处于贫困地位的个人、家庭和群体,否则将减弱援助项目的扶贫效果。*朱玲:《排除农牧民发展障碍——康藏农牧区发展政策实施状况调查》,《中国社会科学》2013年第9期,第128页。杨明洪认为对口援藏需要切实解决对口援藏的有效性和科学性,提高西藏自我发展能力。*杨明洪:《对口援藏有效性的理论认识与实现路径研究》,《中国藏学》2014年第3期,第126页。李瑞昌从分析对口支援的性质入手,指出对口支援带来的部分不发达地区短时间的繁荣,一旦随着转移支付额度的减少和对口支援力度的放缓,不发达地区往往又容易返贫。*李瑞昌:《界定“中国特点的对口支援”:一种政治性馈赠解释》,《经济社会体制比较》2015年第4期,第203页。相较于国内,国外关于对口支援资源配置效率问题的研究较为匮乏,Fischer运用西藏统计数据分析认为,援藏资金产生的经济效益最终通过各种途径又返回到内地援助方,为了维持西藏经济的发展,中央补贴和各省份的对口援藏资金越来越多,但是却效率低下,当地藏民并没有从援助中获得利益,导致“回飞式援助”。*Andrew M. Fischer, “The Political Economy of Boomerang Aid in China's Tibet,” Chinese Perspective, Vol.79, No.3, 2009, pp.38-53.

现有研究为本文提供了借鉴和逻辑起点,但针对对口援藏资源配置的效率及其影响因素的研究才刚刚起步,主要还处于定性探讨阶段,实证性分析较为不足。基于此,本文以对口援藏为例,先使用DEA-Malmquist方法测度对口支援资源配置的效率及其变动状况,再运用Tobit模型对影响对口援藏资源配置效率的因素进行实证分析,探寻各主要经济因素对对口支援资源配置效率的影响,并由此形成相关政策建议。

二、模型构建及指标选取

(一) 对口支援资源配置的效率评价模型

本文选择运用数据包络分析(DEA)方法作为评价对口援藏资源配置效率的基本方法,其主要原因在于:首先,首先,DEA方法无需设定具体的生产函数形式,从而不需要对对口援藏资源使用的具体生产函数进行参数估计和检验,而且还可以有效规避设定和估计函数时主观性因素的影响。由于对口援藏投入涉及面甚广,除了资金、项目、人才等方面的“有形支援”外,还包括智力、技术、管理方法与经验等“无形支援”,很难用单一的函数形式来确定,而且在不同的政策制度环境下,其效应面临的随机性因素多而复杂,这些因素都可能会导致直接进行参数估计产生较大的偏差。其次,从效率评价的角度看,对口援藏本身可视为是一个生产系统,这一系统不断进行着将若干投入转化为若干产出的“生产过程”,投入与产出均涉及多个性质不同的领域,其内部的“生产过程”也较为复杂,运用DEA方法可以简化分析。此外,通过对投入与产出数据的综合分析,DEA方法不仅可以确定相对有效的评价单元,而且能够指出非有效单元的原因,并指出进一步调整的正确方向和程度。

根据Charnes等人提出的DEA方法基本原理,*A. Charnes, W. W. Cooper, and E. Rhodes, “Measuring the Efficiency of Decision Making Units,” European Journal of Operational Research, Vol.2, No.6, 1978, pp.429-444.本文构建对口援藏资源配置效率的DEA模型。假设对n个地区进行对口援藏资源配置的效率评价,每个地区均有m种投入变量(对口援藏资源投入)和s种产出变量(对口援藏产出),xij表示第j个地区的第i种投入指标的投入量,且xij>0,i=1,2,...,m;yrj表示第j个地区的第r种产出指标的产出量,且yrj>0,r=1,2,...,s。用X、Y分别表示投入向量和产出向量,则Xj=(x1j,x2j,...,xmj)T,Yj=(y1j,y2j,...,ysj)T,j=1,2,...,n,则可用(Xj,Yj)表示第j个决策单位(DMUj,即代表西藏第j个地区)。假设V、U分别为投入向量X和产出向量Y的权系数向量,V=(v1,v2,...,vm)T,U=(u1,u2,...,us)T,因而对应于每个DMU都有相应的效率评价指数:

...,n,j=1,2,...,n

效率评价指数hj表示第j个DMU多指标投入与产出所取得的经济效率。通过选择权系数U和V,使得hj≤1,对于评价单元(DMU),hj越大,表明决策单元能够用相对较少的投入获得相对较多的产出。如果以西藏第j0个地区对口援藏资源配置的效率评价为目标函数,以每个决策单元的效率评价指数取值范围为约束,选择一组最优的权系数U和V使得1≤j0≤n达到最大,其中,1≤j0≤n,从而可构造出规模报酬不变(CRS)的CCR模型如下:

(1)

利用Charnes-Cooper变换,可将模型(1)化为一个等价的对偶线性规划模型:

(2)

(3)

BCC模型得出的效率为规模报酬可变(VRS)时的纯技术效率(PTE),更加符合实际。以CCR模型得出CRS下的综合效率(TE),再除以BCC模型所得出的VRS下的纯技术效率(PE),即可得到西藏各受援地区的对口支援资源投入的规模效率(SE)。为切合现实,本文采用投入导向型DEA-CCR模型和DEA-BCC模型测度对口援藏资源配置的效率。

Fare等人将Malmquist指数应用于全要素生产率(TFP)变动的测算,提出了以产出为指标的Malmquist生产率指数,*R. Fare, S. Grosskopf, and M. Norris, “Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries: Reply,” American Economic Review, Vol.87, No.1, 1994, pp.1033-1039.其表达式为:

(4)

(二)对口支援资源配置效率影响因素的分析模型

为了进一步探究对口支援资源配置效率的影响因素,以更好地提出提升对口支援资源配置效率的提升路径,以对口支援资源配置的效率值为因变量,以各主要影响因素作为自变量建立回归模型。由于测度的对口援藏资源配置的综合效率及其分解的纯技术效率和规模效率均是介于0-1之间的有界连续变量,其效率值均属于截断数据,具有被切割或截断的特点,因而本文采用受限因变量模型(limited dependent variable models)中的Tobit模型来处理截断数据,进行对口援藏资源配置效率影响因素的实证分析。Tobit模型的基本形式可表示如下:

(5)

(6)

为扩大样本容量以尽量避免因样本较少可能导致的估计出现偏误,本文采用面板Tobit模型进行参数估计。建立如下面板Tobit回归模型:

Yk,it=β0+βTXit+εit

(7)

式(7)中,Yit表示西藏i受援地区在时间t的对口支援资源配置的效率,其中,k=1,2,3,当k取值不同时,表示对口支援资源配置效率的不同测度指标:①k=1时,表示模型(7)的因变量为对口支援资源配置的综合效率(HATE);②k=2时,表示模型(7)的因变量为对口支援资源配置的纯技术效率(HAPTE);③k=3时,表示模型(7)的因变量为对口支援资源配置的规模效率(HASE)。Xit表示影响对口支援效率的因素。β0是常数项,βT是自变量的待估参数向量,i代表西藏各地区,i=1,2,3,...,7,t代表年份,εit为随机误差项。

(三)指标选取及数据说明

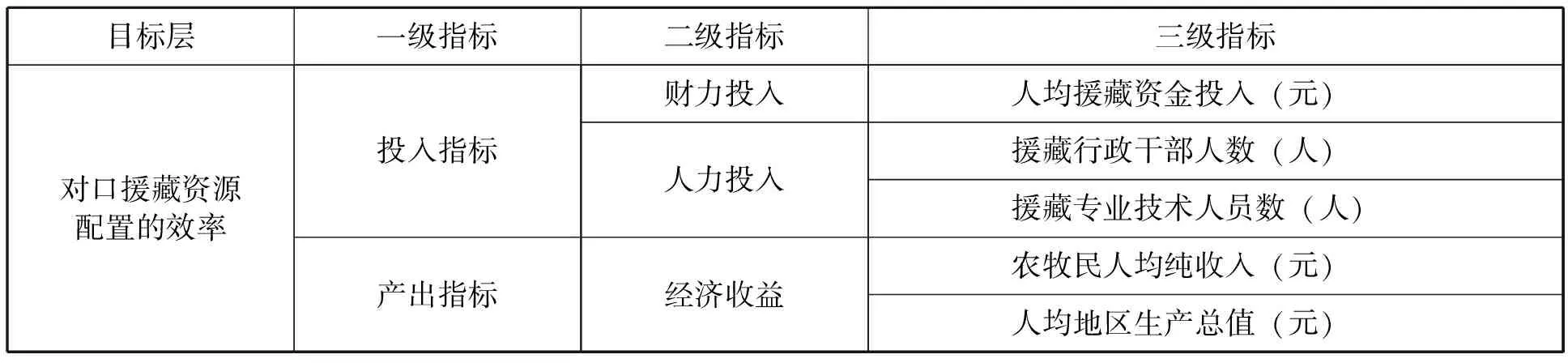

基于对口援藏的实施状况,通常将对口援藏的资源投入划分为人力、财力、物力三个方面,由于物资投入差异较大,支援形式多样,资金零散不统一,而且自1951年西藏和平解放以来从未间断过,持续时间最长,早期也未有专门统计,实际上也难以量化,因此本文对口援藏的资源投入只考虑发挥主导作用的资金和人才。在投入指标的选取上,为保证西藏各地区所获得的支援资金都纳入考虑范围,同时考虑到西藏人口规模的变化,选择人均援藏资金投入作为投入指标之一。援藏人才包括援藏行政干部(从东中部省市、中央企业及中央机关等对口支援方派出到西藏地方的各级党政领导干部)、援藏专业技术人员(各对口支援方选派支援西藏医疗、卫生、教育、文化、科技等领域的专业人才)。产出指标主要从宏观上反映对口援藏的成效,充分考虑到西藏农牧民是主要的对口支援对象,本文选取农牧民人均纯收入和人均地区生产总值两个最具代表性的产出指标来衡量对口援藏的产出效应。综上,对口援藏资源配置效率评价的投入与产出指标体系如表1所示。

表1 对口援藏资源配置的效率评价指标体系

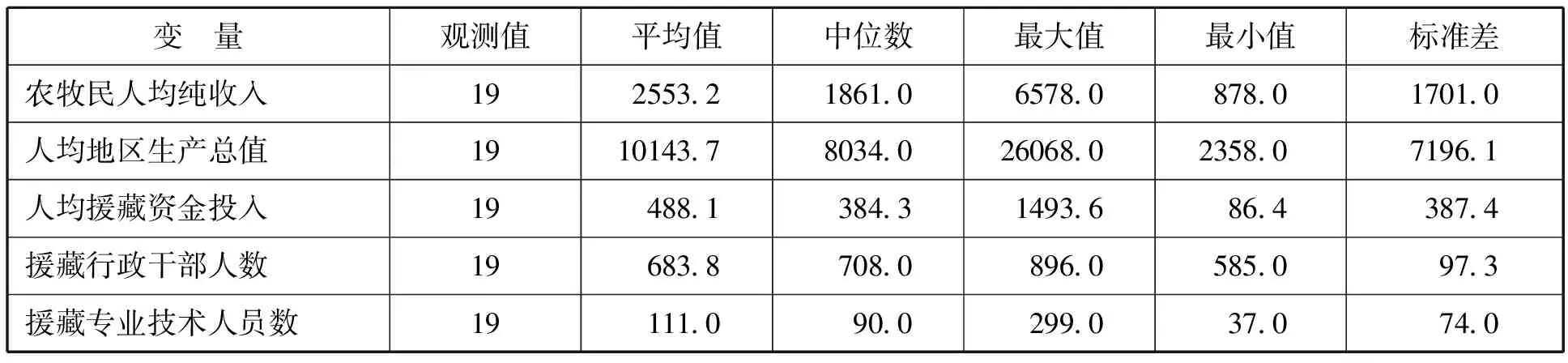

目前在官方公布的各种资料中并没有关于对口援藏资金和人员投入的统计数据,仅在一些文献、政府公报、报纸及网站上有零散性的总量性数据。本文中对口援藏资金及人员投入的数据主要使用的是西藏自治区相关部门的调研资料,并结合整理西藏政府网、中国西藏网援藏专题以及上海、北京、山东、湖北、安徽等省市援藏网站公布的数据。需要说明的是,由于国家投资建设的大型工程中也有部分省市及中央有关部委的援建资金投入,并且还有部分援藏资金来源于援藏干部捐款、向社会募集资金等,这些难以统计的资金均不纳入考虑范围之内。考虑到1995年对口援藏工作正式启动,各支援单位第一批援藏干部正式进藏工作,每3年定期轮换一次,至2016年7月共有七批援藏干部完成了援藏工作,由于2013—2016年第七批援藏干部工作期间的相关支援投入数据资料目前尚难以获取,因此本文选择效率评价的时间跨度为1995—2013年,重点针对前六批次的对口援藏进行效率评价,投入与产出变量的描述性统计见表2。

表2 对口援藏资源投入与产出的变量描述性统计

注:各变量的单位同表1。

现有研究中尚未发现专门针对对口支援资源配置效率影响因素的分析。因此,本文基于发展经济学、财政学的相关理论,采取的方法:一是从投入来源的角度将对口支援视为政府之间横向财政转移支付制度的特殊形式,具有无偿转移的性质,选择已有文献中关于财政转移支付效率影响因素相关研究中普遍采用的变量;二是考虑到农牧民是对口支援的主要对象,结合影响农牧民收入水平及农牧区基本公共服务供给水平的相关因素,主要考虑对对口援藏资源配置的效率造成影响的经济因素;三是所选择的因素对应的变量不包括已经纳入DEA模型的变量。据此,影响对口援藏资源配置效率的因素有以下几个方面:①区域经济发展水平(RD)。选取人均GDP来衡量西藏各地区的经济发展水平;②中央财政补贴(FS)。西藏财政收入主要依靠中央财政补贴,实施对口援藏20余年来,每年国家对西藏的财政补助收入占西藏财政总收入的比重均高达90%左右。由于西藏各地市相关统计数据缺失或难以获取,按照以支定收的原则,以各地市每年财政支出的90%作为衡量每年国家对西藏各地市财政补贴的指标;③经济体制(ES)。本文用西藏国有经济和集体经济的固定资产投资总额之和与西藏全社会固定资产总额的比值来代表西藏公有制经济成分比重,该比值越大表示非公有制经济成分越少,非公有制经济发展越缓慢;④教育水平(EL)。由于西藏的平均受教育水平较低,大专及其以上学历人口总体较少,故不直接采用全国一般用于反映教育水平的指标,而是选取平均每万人中中专以上受教育人口数作为衡量西藏各地区教育水平的指标;⑤农业发展水平(RE)。选取各地市农林牧副渔总产值作为衡量西藏各地市农业发展水平的指标;⑥城乡消费差距(CG)。用城镇居民人均生活消费支出与农村居民人均生活消费支出之比来进行衡量。⑦政策导向(PO)。实施对口援藏20余年来,在宏观政策框架不变的前提下,其具体的微观政策常常处于不同幅度的调整变化之中,以适应西藏经济社会发展的需要。其中最值得关注的是,2001年中央第四次西藏工作座谈会召开,调整了对口援藏政策,要求将援藏资金和项目重点向西藏农牧区、农牧民倾斜,改善农牧区生产条件。因此,2001年之后,遵照中央指示,各援藏单位的项目和资金投向发生了较大变化,将投入重点由城镇逐步转向农牧区,此后,援藏资源向农牧区的倾斜力度进一步加大。因此,本文引入政策导向(PO)这一虚拟变量(哑变量)来实证检验“两个倾斜”政策的落实对西藏各对口受援地区支援效率的影响,同时考虑到经济政策执行及其效应发挥的时滞性,结合西藏从2006年开始实施安居工程后,承担对口支援任务的各省市、中央企业大力支持农牧区安居工程建设,投入大量资金进行配套设施建设,故我们将2006年之前各地市取值均为0,2007年之后各地市取值均为1,以此代表具有不可度量特征的政策导向这一解释变量。

考虑到针对面板数据进行估计,固定效应Tobit模型通常不能得到一致的估计值,因此主要采用随机效应Tobit模型进行分析。设定对口援藏资源配置效率主要影响因素的随机效应Tobit面板回归模型如下:

Yk,it=β0+β1RDit+β2FSit+β3ESit+β4ELit+β5REit+β6CGit+β7POit+ui+εit

(8)

式(8)中,β1、β2、β3、β4、β5、β6、β7为待估计的参数,ui表示个体的随机效应,εit服从均值为0、方差为σ2的正态分布。

考虑到数据的可得性,本文选取面板数据分析时段为2004—2012年,样本为包括西藏7个地市共9年的面板数据,变量数据来源于历年的《西藏统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国民族统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《西藏自治区国民经济和社会发展统计公报》,以及《新中国六十年统计资料汇编》和国家统计局网站公开发布的相关数据。各变量的说明和预期影响方向见表3,数据的统计描述见表4。

表3 对口援藏资源配置效率主要影响因素的衡量指标

注:(国有经济+集体经济)/全社会表示国有经济和集体经济的固定资产投资额之和占全社会固定资产投资额的比重。

表4 对口援藏资源配置效率主要影响因素的变量描述性统计

注:各变量的单位同表3,观测值包括西藏7个地市2004—2012年的数据。

三、对口援藏资源配置的效率评价结果及分析

(一)效率的时序特征分析

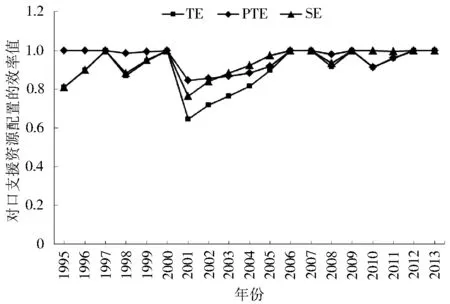

将相关投入、产出数据代入DEAP2.1软件,测度结果如表5和图1所示。总体上看,1995—2013年的对口援藏综合效率均值为0.903,整体上处于较高水平上,对口援藏的整体成效要好于预期,同时也表明在西藏实施的对口支援并未出现资源的使用效率极低和过度浪费等极端情况。结合综合效率的分解结果来看,对口援藏资源配置的纯技术效率和规模效率分别为0.980、0.923,均未达到最优,从而共同导致对口援藏效率均值未达到最佳,其中规模效率低于纯技术效率,这说明对口援藏处于非效率主要是由对口支援的组织管理水平较低、技术能力低下、规模效益较低等多重因素共同作用的结果,其中规模效益较低可能是导致对口援藏效率低下的主要因素,这是由于对口援藏政策采取的是“包干式”、分散化实施办法,缺乏统筹机制,对口援藏项目数量多,但规模较小,投资分散化,使得对口援藏效率未能达到最佳规模状态。

表5 1995—2013年对口援藏资源配置的效率

图1 1995—2013年对口援藏资源配置效率的变动

分年度看,综合效率值为1的年份只有1997年、2000年、2006年、2007年、2009年、2012年和2013年共7年为DEA有效,并且技术效率和规模效率同时有效,说明对口援藏要素投入得到了较为合理的组合和配置,对口支援的效率处于较为先进的水平;而其他占多数的12个年份的综合效率均为非DEA有效,其中,综合效率值高于平均值的年份为1999年、2008年、2010年、2011年共4年,低于平均值的年份为无效年份中剩余的8年,表明对口援藏在部分年份存在较为严重的资源使用不合理状况,资源配置效率较低。结合图1的效率变动曲线可以看出,1995—2003年,TE与SE的曲线基本上重合,说明这一时期规模效率较低是使对口援藏综合效率低下的主导原因;2004—2013年中除个别年份外,TE与PTE曲线变动趋势大体保持一致,说明纯技术效率较低是导致这一时期对口援藏技术效率低下的主导原因。处于DEA有效的年份均为援藏干部轮换周期3年的前一年或当年,其原因可能在于:援藏工作在实际运行中是分批次进行的,援藏干部采取每3年定期轮换制度,援藏干部与援藏项目密切相连,援藏资金投入又主要以援藏项目为载体,每一批援藏干部入藏后都需在一定时间内确定一大批援藏项目,并在3年内实施完成目标,从而造成对口援藏的效益往往在3年时间的后半部分时间内才能发挥,从而使这些年份的PE、PTE、SE均达到最佳。

从各效率的变动特征看,综合效率、纯技术效率和规模效率均呈现无规则波动性趋势,绝大多数年份综合效率和规模效率均在0.8~1之间波动,而纯技术效率始终在0.8~1之间波动。综合效率在2001年达到最低点0.653,此时规模效率也跌至最低点0.662,纯技术效率为0.986,由此可知,规模效率过低是导致综合效率达到最低点的主要原因。

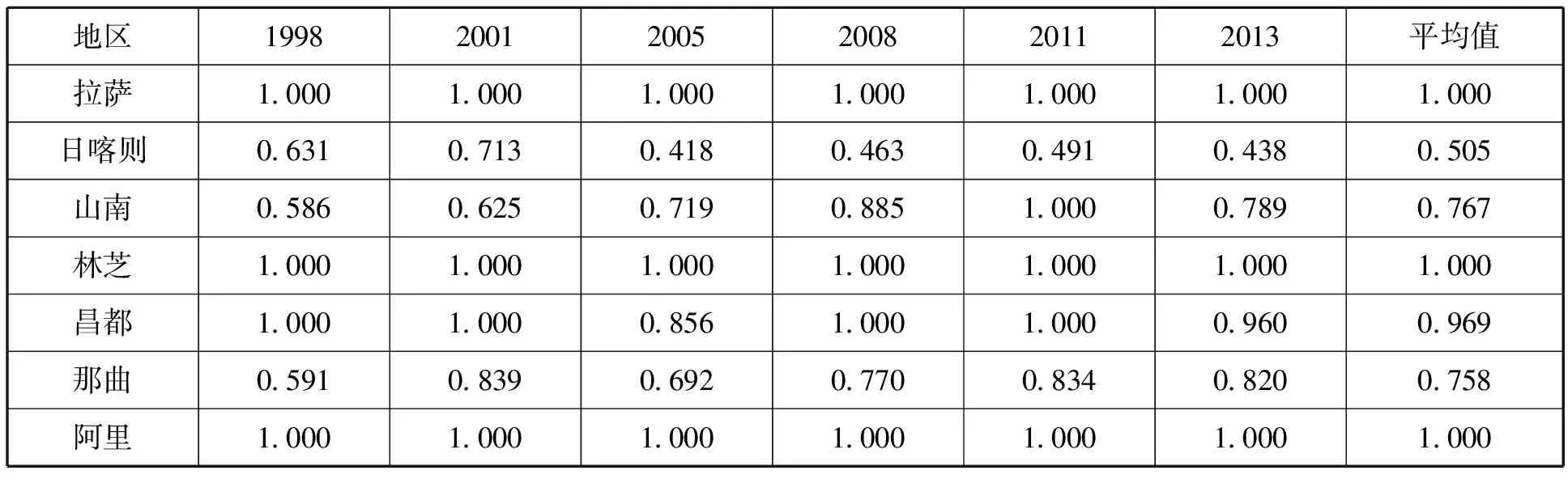

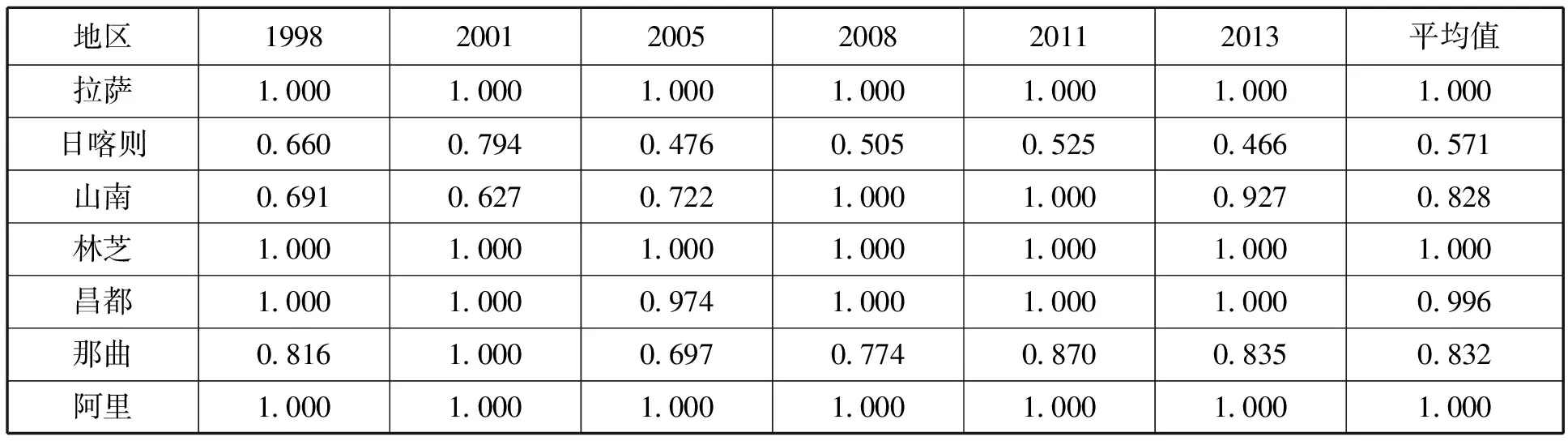

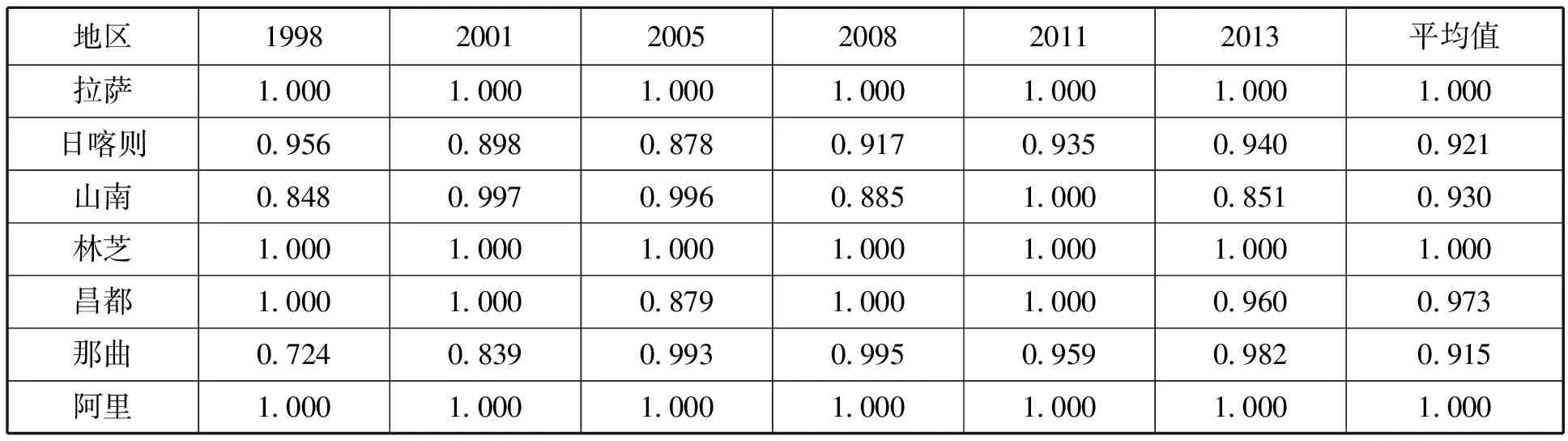

(二)效率的区域特征分析

利用1998—2013年西藏7个地市的相关截面数据,考虑到样本时期跨度较长,这里仅对西藏7个地市1998年、2001年、2005年、2008年、2011年、2013年等具有代表性的6年对口援藏效率值进行测度。经测度得到西藏各地区对口援藏资源配置的静态效率值及其分解效率值,其中TE=PTE×SE,结果见表6、表7和表8。

表6 对口支援西藏各地市的综合效率(TE)

表7 对口支援西藏各地市的纯技术效率(PTE)

表8 对口支援西藏各地市的规模效率(SE)

从结果来看,根据平均值可知,拉萨、林芝、阿里的综合效率得分最高为1,占DMU总体个数的42.86%。再根据效率分解结果可知,这三个地区的纯技术效率和规模效率一直处于生产的有效前沿;昌都次之,综合效率得分为0.969;山南、那曲的综合效率得分居中,分别为0.767、0.758;日喀则最低为0.505。根据各年度效率值可知,除拉萨、林芝、阿里的综合效率保持不变外,其他四个地区均呈波动状态,与1998年相比,2013年日喀则和昌都的综合效率分别下降了30.59%、4%,山南、那曲则均有不同程度的提升。这表明对口援藏资源配置的效率存在较为明显的区域差异,7个地市的经济发展水平与其对口援藏资源配置效率的高低并不完全一致。经济相对发达的拉萨、林芝的对口支援资源配置的效率很高,但经济十分落后的阿里地区,其资源配置效率也很高,而经济发展水平居中的日喀则地区综合效率得分却最低。进一步来看,日喀则地区综合效率较低主要是因为其纯技术效率较低,从考察的6年来看,PTE的平均值为0.571,位列全区倒数第一位,而其规模效率虽经历了先下降后上升的变动过程,但平均值为0.921,处于较高水平,这可能由于日喀则地区对口援藏的资金、人才等资源投入规模较大,而相应的技术和管理水平较低,导致通过规模扩大而形成的“粗放型”增长模式并不能适应对口援藏的深入推进。

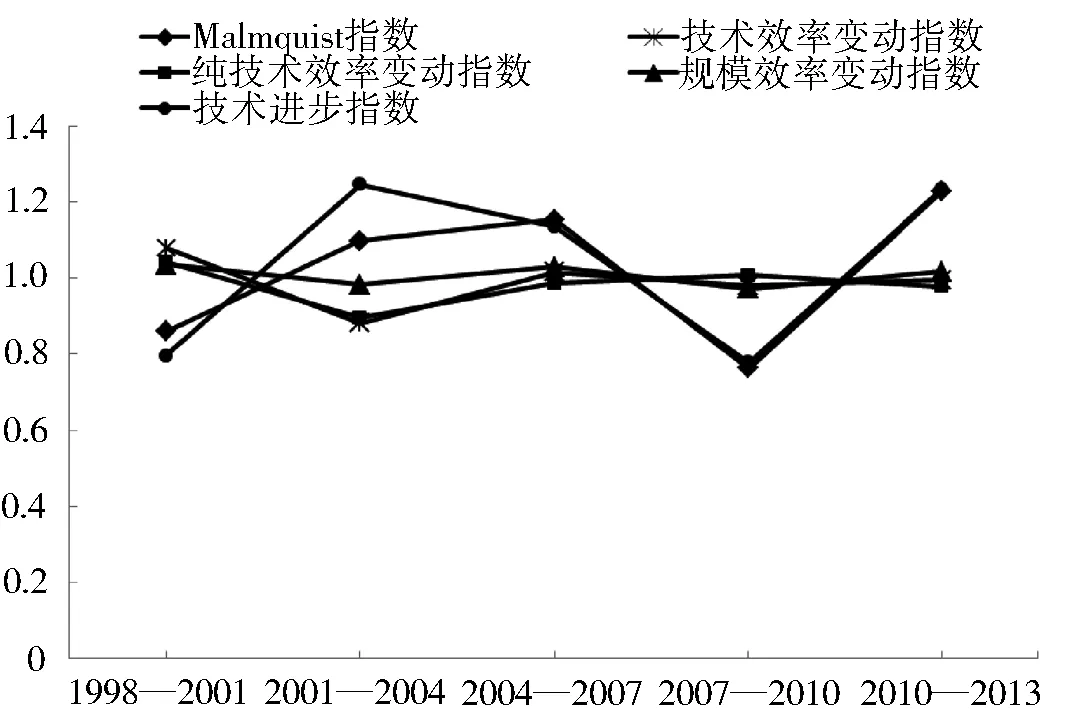

(三)效率的动态变化分析

根据上述对口援藏资源配置效率区域差异分析中投入与产出指标的设定和处理方法,考虑到数据可得性,重点考察1998—2013年对口援藏资源配置效率的动态变化。由于对口援藏的干部、项目等投入是按每3年一个批次进行,故以定期轮换的3年为间隔期,分析1998—2001、2001—2004、2004—2007、2007—2010、2010—2013等各批对口援藏工作之间的资源配置的效率变动。数据来源与上述相同,其中2004年拉萨市、昌都、那曲和阿里地区的对口受援资金投入额缺失,本文根据其前后批次的2001年和2007年相应数据经平均后得到。

首先测度1998—2013年西藏7个受援地区每3年为一阶段的对口援藏资源配置效率的动态特征值,即Malmquist生产率指数及其分解,然后将各地区的计算结果进行汇总几何平均后得到对口援藏效率的总体变动状况,结果见表9。

图2 对口援藏的Malmquist生产率指数及其分解值的变动

从结果看,1998—2013年间,对口援藏的全要素生产率略有上升,增长率为0.4%,而在样本期间内,西藏农牧民人均纯收入由1998年的1158元增加到2013年的6578元,增长了4.68倍,年均增长12.3%,同时,西藏人均地区生产总值年均增长率达14%,由此表明我国对口援藏政策实施20年来尽管取得了较大成效,但总体上粗放式增长的特点并没有得到根本转变,农牧民收入的提高和经济的高速增长主要是依靠更高的对口支援投入为代价,对口援藏资源配置仍有较大改进空间。

根据Malmquist生产率指数及其分解值,由图2显示的技术效率变动和技术进步的变动情况来看,技术进步在波动中增长,而技术效率变动在波动中下降,这表明对口援藏的全要素生产率增长主要依赖于技术进步的贡献,15年间西藏各受援地区的技术进步速度较快,但根据各分解效率变动指数的平均值(1.016)可知,技术进步的贡献还十分有限,并且技术进步指数在某些时期出现了下降,其原因可能在于:一是受西藏特殊的高原自然地理环境影响,许多在内地可以采用的技术在西藏受到不同程度的限制,先进的技术尚未能在对口援藏中得到充分合理的应用;二是西藏的科学技术水平总体上处于较低层次,技术型人才十分匮乏,对口援藏所处的技术环境较差,考虑到成本因素,同时由于缺乏先进技术,造成一些支援的项目实施代价高昂;三是生产前沿面的下降意味着我国对口援藏所处的某些宏观制度环境尚不尽如人意。例如,根据1994年中央第三次西藏工作座谈会确定内地省市和西藏受援地区固定的结对关系具有明显的“富帮富、穷帮穷”的特征,这在当时可能是有效率的,但20年对口支援中固定的支援关系基本上未进行过调整,这一安排可能随着西藏经济社会的发展,其适应性逐渐下降,从而造成受援地区发展差距拉大等区域差距问题的出现。此外,技术效率处于下降趋势的状况可从技术效率变动的构成来看,纯技术效率较低是造成技术效率下降的主要原因,由对口援藏的前沿技术进步和技术效率损失并存的情况表明,实施对口援藏以来,支援双方在支援项目实施的科研与技术创新上取得了一定的进步,但如果长期只单纯的依靠技术进步而忽视技术效率提高与资源的合理使用,将可能导致对口援藏资源的浪费和投入产出的低绩效,因此,在对口援藏过程中需要更加重视管理效率的提高和生产经验的积累以提高技术效率。

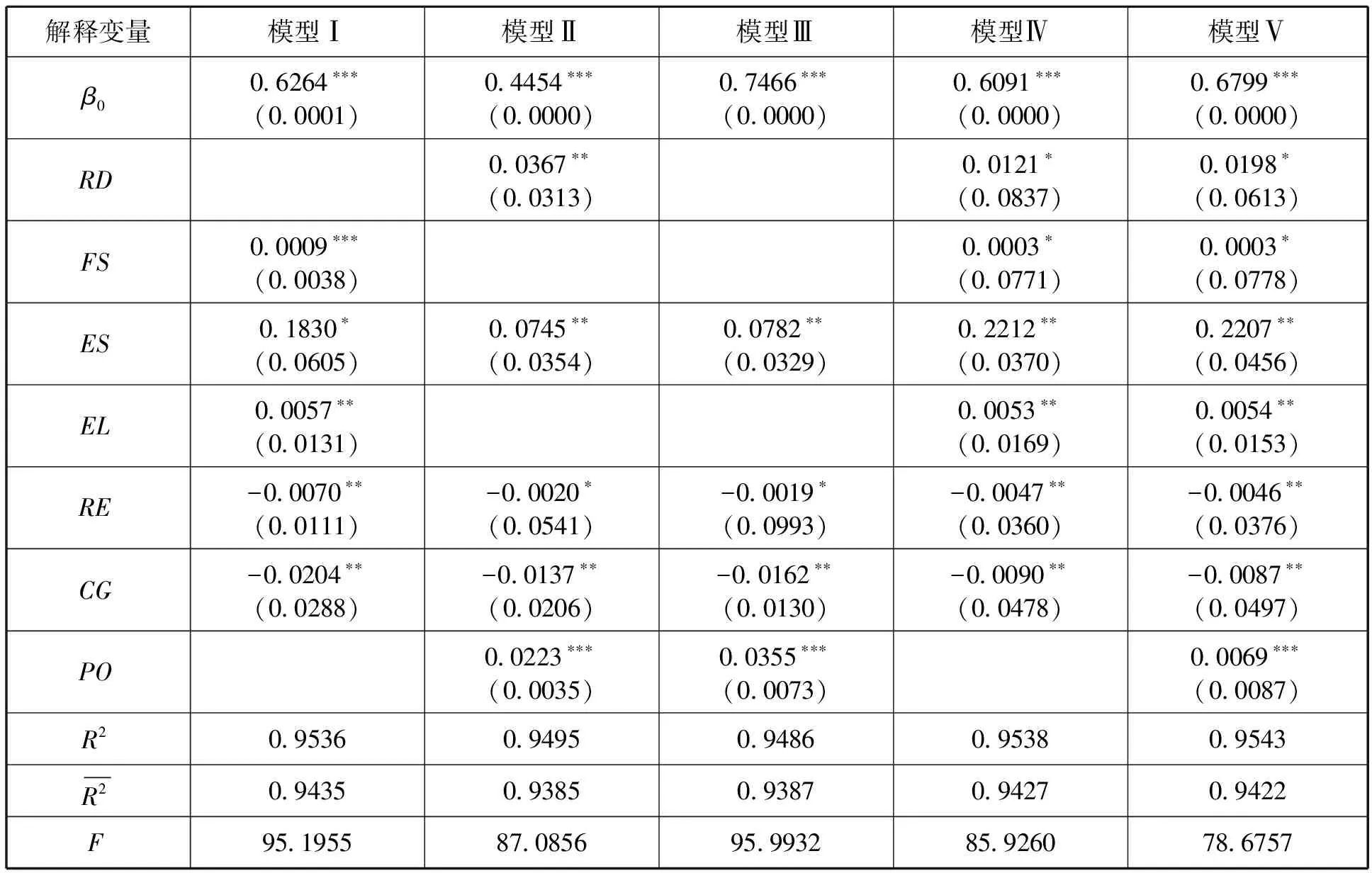

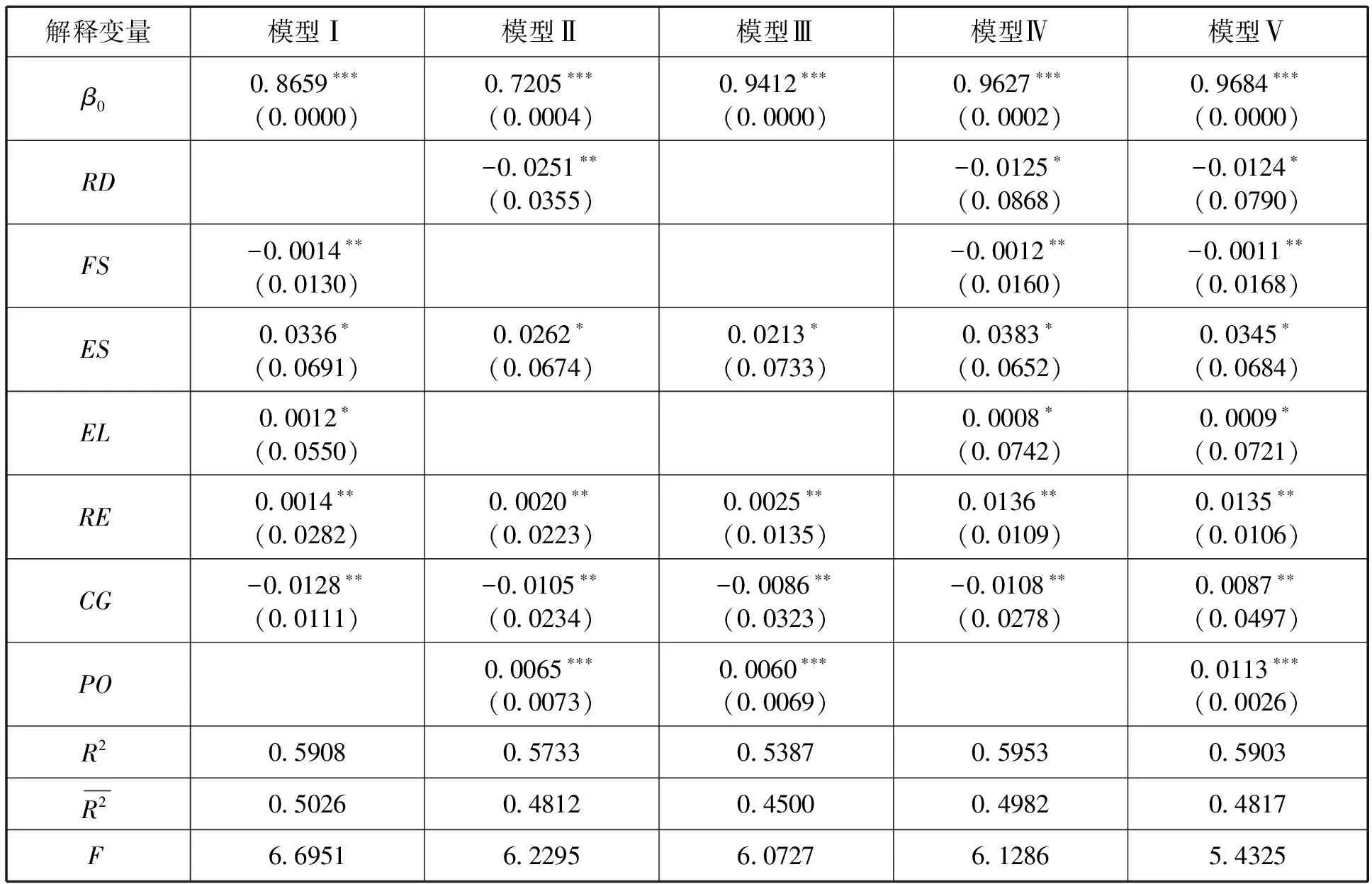

四、对口援藏资源配置效率的影响因素分析

为避免模型中某些变量因关联度过高而可能导致多重共线性,并为单独考察各因素对对口援藏资源配置效率的影响效应,本文设定对口援藏资源配置效率及其分解(HATE、HAPTE、HASE)的Tobit回归模型各5种形式,按照所选择的不同指标组合,依次构建Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ共5个模型,应用Eviews7.2软件分别进行面板数据回归,得到表10、表11和表12。

表10 对口援藏综合效率(HATE)影响因素的面板Tobit模型估计结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号中数字为P值。

表11 对口援藏纯技术效率(HAPTE)影响因素的面板Tobit模型估计结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号中数字为P值。

表12 对口援藏规模效率(HASE)影响因素的面板Tobit模型估计结果

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号中数字为P值。

根据估计结果,得到以下结论:

(1)区域经济发展水平对对口援藏资源配置综合效率(HATE)具有负向影响,但在统计上不显著,这也表明其对HATE的影响目前尚难以确定,与假设一致,说明区域经济发展水平对对口援藏效率的影响既存在积极影响,也存在消极影响,验证了区域经济发展水平对对口援藏综合效率的正反两面性影响确实存在的假设,并且还可以从对口援藏资源配置综合效率的分解值上来区分区域经济发展水平对对口援藏资源配置的综合效率产生正向与负向影响。这是因为,自1994年开始,经济发展和社会局势稳定一直是西藏经济社会发展的核心目标,随着对口支援资源的不断输入,西藏经济社会发展进程明显加快,经济发展长期处于“快车道”,中央对西藏经济发展与政治局势的要求也从“加快发展、基本稳定”转变为“跨越式发展、长治久安”。在此背景下,西藏各地区宏观经济发展环境得到较大改善,区域经济发展水平纵向上均有比较明显提升,各地区的资源配置能力和使用效率也得到提高,各地区自身经济发展水平与自身的对口支援综合效率具有正向关联性;从微观上看,在现行对口支援机制运行下,区域经济发展水平的高低始终成为考核对口支援绩效的最重要指标之一,由于援藏干部也存在支援的“需求偏好”,边际产出相对较高的城镇地区极易成为对口支援资金、项目和人才投入的重点。而长期以来,西藏农牧区发展落后、公共服务水平低下、社会保障能力差、农牧民收入水平有限等比较突出的问题并未能得到足够重视,从理应成为对口援藏最终受益者的西藏农牧民的视角来看,对口援藏资源配置在宏观上的效率较高,实际上也暗含着在局部地区、局部领域的微观上失效或无效,故而随着受援地区经济发展水平的提高,对各地区对口支援资源配置的效率反而产生了负面影响。

进一步看,区域经济发展水平对对口援藏资源配置的纯技术效率(HAPTE)具有正向影响,对对口援藏资源配置的规模效率(HASE)产生负向影响。其原因可能在于,区域经济发展水平较高的地区具有较高的管理水平和技术水平以及良好的宏观制度环境,该区域对口支援的纯技术效率就越高。在经济落后地区,由于支援资源投入本身较少,易于集中,项目选择也较为灵活,“船小好调头”,更易于将有限的援藏资源集中使用到广大农牧民最迫切需求的民生领域,反而有利于规模效率的提高,而经济发展水平居中地区尽管援藏资源投入最多,但由于对口支援采取“地对地”的分散化支援办法,资金、项目、人才等资源均缺乏宏观层面上的统筹机制和区域协同机制,导致资金投入相对分散,规模小、规模收益较低,而且生产经营性援建项目较少,产生的经济效益也较差。事实上,西藏区域经济发展的不平衡性已使得位于藏中南地区的拉萨、林芝、山南等经济发达地区在技术进步、管理水平和宏观政策等方面均优于其他地区,有利于提高这些区域对口支援资源的使用效率。

(2)中央财政补贴对对口援藏综合效率的影响显著为负,但影响程度较小,即国家对西藏的财政补贴越多,越不利于对口支援资源配置效率的提升,这与假设所预期的方向相反。从综合效率分解指数的影响因素估计结果来看,中央财政补贴对对口援藏资源配置纯技术效率的影响显著为正,对对口援藏资源配置规模效率的影响显著为负,这说明导致中央财政补贴对对口援藏综合效率整体影响效应为负的主要原因是,其对对口援藏规模效率的负向影响效应高于其对对口援藏纯技术效率的正向影响效应。出现这种结果的可能原因:一是中央第三次西藏工作座谈会以来,中央对西藏的财政补贴实行“核定基数、定额递增、专项扶持”的优惠政策,由于中央的优惠政策和不断递增的财政援助,1990年以后,西藏的经济发展出现了良好的态势,而西藏经济的发展特别是城镇经济的发展主要依赖于中央财政的支撑。西藏的地方财政对中央财政形成了长期的高度依赖性,导致自身的财政自给率一直处于极低水平,自我发展的“造血”能力并没有与宏观经济发展的态势得到同步提升。因而,在外部资金、人才、物资等对口支援资源进入西藏的不同区域、行业和部门后,短期内能够通过建成一批批工程项目使广大人民受益,但由于发展基础和市场化竞争能力较弱,支援项目收益的可持续性较差,最终可能导致对口支援资源配置效率的降低。二是尽管自西藏和平解放以来,中央一直给予西藏高额财政补贴,但1980年以前的西藏财政支出结构基本上属于“政治性财政”,直到1980年以后,随着国家工作重心的转移,西藏的财政才真正转移到“经济建设性财政”。2010年,西藏的行政管理费仍占西藏财政总支出的16.85%,而且支农资金的支出比重不仅没有相应地提高,反而降低了0.22个百分点。三是伴随着对口支援资金投入规模的不断扩大,在规模报酬递减规律的作用下,各地区支援的规模收益逐步下降,导致对口支援的产出增长速度减缓或下降,从而导致对口支援资源配置规模效率的下降。

(3)经济体制对对口援藏资源配置的综合效率、纯技术效率、规模效率均具有较强的正向影响,这与预期的方向不一致。这一现象可能是西藏经济发展的阶段性特征的正常表现。实施对口援藏的20余年,正是西藏经济形态实现从传统走向现代、从计划逐步走向市场化的转轨时期,随着国家直接投资建设,以及各对口支援单位的国有企业在西藏不断扩大各种不同公有制经济的规模,使得西藏当地的投资环境、技术环境和生产环境不断改善,这将有利于提高对口支援资源配置的纯技术效率和规模效率,从而对对口支援资源配置的综合效率产生正向促进作用。

(4)教育水平对对口援藏的综合效率、纯技术效率、规模效率均具有显著的正向影响,与理论预期一致。地区受教育水平越高,实际上意味着人力资本在不断积累,尤其对于教育水平极其低下的西藏而言,单位教育成本投入的边际产出效应明显要高于全国其他省区。所以,随着西藏教育水平的提升,人口文化程度水平不断提高,西藏居民接受新事物的意识和能力越强,学习、掌握和应用先进技术的可能性就越高,尤其是可以增强西藏广大农牧民掌握现代农业知识与技能的能力,同时也会逐渐培养出一批知识与素质兼具的农村实用型人才和职业农牧民,有利于整个地区科技人才的培育和增加,提高地区的整体科技进步和管理水平,从而对提高对口援藏资源配置的纯技术效率、规模效率和综合效率均具有积极的促进作用。

(5)农业发展水平对对口援藏综合效率具有显著的正向影响,这与理论假设相一致。从对口援藏资源配置综合效率分解值的影响因素估计结果来看,农业发展水平与对口援藏资源配置的规模效率呈正向相关关系,而与对口援藏资源配置的纯技术效率呈负向相关关系。以上估计结果表明,农林牧渔业总产值越高,越有利于提高对口援藏资源配置的综合效率,但这种积极作用主要是通过提高规模效率来实现的。这表明样本区间内的农业总产值越高,越有利于提高对口援藏资源配置综合效率的提升,但这种积极作用主要是依靠提高规模效率来实现的。

农业收入是西藏广大农牧民经济收入的重要来源。由于农业本身的弱质性特点,加之西藏传统农牧业为主的经济形态一直占据主导地位,导致边际生产率十分低下。在极为落后的农业生产条件下,当对口支援资源投向广大农牧区的农田水利基本建设、农业良种体系建设、农业机械化建设及青稞基地建设等农业基础设施领域时,短期内产生的正向效应会较为显著,可以明显提高农业生产效率,增加农业产出水平。但是,目前对口支援西藏农牧业发展中也存在一些问题,主要表现为对口支援的投入对广大农牧民从事农业生产技能培训和科学种植的投入和组织力度尚不够,虽然一定程度上改善了农牧业生产的基础条件,但并没有培养出大批职业农民,广大农牧民在对农业技术掌握和管理能力上还没有较大提升,因此,导致对口援藏的纯技术效率较低。总体上,目前对口支援在西藏农业生产领域的资源投入还处于规模收益递增阶段,从而有利于提高对口支援资源配置的综合效率。

(6)城乡消费差距对对口援藏资源配置的综合效率具有显著负向影响,与理论预期方向一致。从对口援藏资源配置综合效率分解值的影响因素估计结果来看,城乡消费差距对对口援藏资源配置的纯技术效率及规模效率均具有显著负向影响。城乡消费差距越大表明城乡居民收入水平和生活水平的差距不断拉大,由于对口支援资源投入整体上表现为“重城镇,轻农村”,与农牧民相比,城镇居民从对口支援中获得的实际收益更多,最直接的体现是,城镇居民人均可支配收入与农牧民人均纯收入的差距在不断扩大,城镇居民的各项需求均可以得到较充分地满足,而农牧民对教育、医疗、保险、养老、就业、职业技能培训等领域的基本需求目前还未能得到充分满足。

(7)政策导向虚拟变量对对口支援资源配置的综合效率具有显著正向影响,与理论预期一致。从对口援藏资源配置综合效率分解值的影响因素估计结果进一步来看,“两个倾斜”政策导向这一虚拟变量与对口援藏资源配置的纯技术效率及规模效率均呈显著的正向相关关系。“两个倾斜”政策导向明确后,西藏农牧区投资的宏观制度环境有了明显改善,各对口援藏单位的资金、项目和人才等资源短期内不断向西藏农牧区、农牧民集中,并且主要用于改善农牧区基础设施和提升公共服务水平,提高农牧业生产技术水平和农牧民生产技能水平,以及增加供给农牧民的住房、教育、医疗等,这对增加农牧民收入产生了较为显著的促进作用,提高了对口支援资源配置的纯技术效率。但与城镇相比较,西藏农牧区的对口援藏资金投入一直偏少,随着农牧区对口支援资源的不断积累和支援投入的不断增长,短期内资源不断集聚产生的规模收益递增,因此,对提高对口支援资源配置的规模效率具有显著促进作用。

五、结 论

本文以对口支援西藏为例,分析对口支援资源配置的效率及其影响因素,得出如下结论:

(1)对口援藏资源配置的综合效率处于较高水平,但在部分年份也存在资源配置效率较低的状况。规模效率较低是制约对口援藏资源配置综合效率提升的主要因素,表明对口援藏中存在组织管理水平较低、规模效益较低、技术能力低下等问题,而其中规模效益较低又是主要原因。对口援藏资源配置的效率存在较明显的区域差异,表现为经济发达与经济落后地区对口支援资源配置的效率均较高,而经济发展水平居中地区对口支援资源配置的综合效率较低。1998—2013年对口援藏的全要素生产率(TFP)在波动中略有上升,并且主要依赖于技术进步的贡献。

(2)经济体制、教育水平、农业发展水平、政策导向均能显著地对对口援藏资源配置的综合效率产生正向影响,其中经济体制的影响程度最大,其余因素的影响程度相近;中央财政补贴和城乡消费差距对对口援藏资源配置效率具有显著的负向影响,但中央财政补贴的影响程度相对较小;区域经济发展水平对对口援藏资源配置效率的影响较为复杂,既存在正向效应,也存在负向效应。此外,各主要影响因素对对口援藏资源配置综合效率分解的纯技术效率和规模效率的作用方向和影响程度均存在差异性,分别通过作用于纯技术效率和规模效率进而对对口援藏资源配置综合效率产生整体的影响效应。

综上,本文提出提升对口援藏资源配置效率的启示如下:

(1)调整对口支援方式,提高对口支援的组织管理水平和技术能力,逐步淘汰以牺牲大规模人力、财力、物力等资源投入为代价的粗放型对口支援模式,转而形成集约型、高效型的对口支援模式。各对口援藏省市、中央企业等支援主体应加强对各受援地区的实地调研,根据受援地区的区域差异性,以满足受援地区实际需求特别是当地农牧民需求为导向,因地制宜,选择契合当地的对口援藏项目,提升对口支援的“精准性”,尽量避免因资源错配而导致的效率低下。同时要提升援藏干部的组织能力和管理水平,出台相应政策鼓励和支持优秀援藏技术人员长期留藏工作。

(2)优化对口援藏资源投入结构,以保障和改善民生为导向,加大对口援藏资金与项目向西藏的教育、医疗、卫生等基本公共服务领域的倾斜力度,重点实施一批民生项目,引导援藏资源集中投向农牧区基础设施建设、产业发展、人居生活环境改善等方面,真正履行对口援藏资金向基层倾斜、向农牧民倾斜的“两个倾斜”要求。

(3)优化现有对口支援格局,统筹协调使用各支援方的对口支援资源,逐步缩小投入分配的区域差距。一是在当前中央提出的对口支援关系“大稳定、小调整”的原则下,对受到支持力度相对较弱、困难较多的地区,调整对口支援的匹配结对关系,逐步改变“穷帮穷、富帮富”的局面;二是针对各援藏单位实力差距及西藏各地区发展差距,可以在中央和各对口支援省市分别设立统筹和协调援藏资金管理和使用的专门机构,在西藏全区统筹使用援藏资金,不搞“一刀切”;三是依据受援地的实际需要,优化现行对口援藏人才结构,逐步减少各层级的行政领导干部人数,选派高素质、有责任感、工作经验丰富的优秀援藏干部进藏工作,提高援藏行政干部的工作效率,并增加教师、医疗工作者、科技人员、工程技术人员等专业技术人才数量,消除当前支援人才与受援地人力资源需求不匹配的问题。

(4)建立和完善对口援藏资金使用的信息透明制度,强化社会各界的监督作用,对口援藏相关方应通过互联网、手机、报纸等渠道将对口支援资源的使用情况予以公开化和透明化,展现对口援藏资金使用的全过程,接受社会公众的监督,发现对口援藏资金使用的违规或不合理情况及时向相关监督部门反映。