赛珍珠《大地》无本回译中的文化语境顺应

孙 丽

大连理工大学外国语学院, 大连,116024

《大地》是美国著名作家赛珍珠的诺贝尔获奖作品,“为数以百万计的欧洲人提供了第一幅关于中国农村家庭和社会生活的长卷”[1],让西方世界第一次看到了一个真实的中国,促进了中西方文化交流。该书已被译成一百多种语言,中国内地共有四个《大地》中文全译本,即胡仲持译本,张万里、张铁笙合译本,由雉吾译本和王逢振、马传禧合译本。至新中国成立之前胡译本共发行12版,是当时最受欢迎的译本。王译本于1988年在中国大陆首次公开发行,并于1998、2001、2002、2008、2010年多次再版。文本选取最具代表性的胡译本和王译本进行研究。

目前,很多学者已从女性主义视角、后殖民主义、生态主义、文化相对主义、结构主义等角度研究了《大地》,但涉及中译本的研究相对较少。梁志芳从形象学理论视角探讨了20世纪30年代《大地》三个中译本采取抵制、协调和强化策略,建构了不同的中国形象[2],从双重语境话、自我-他者关系、自我形象的互文构建角度研究了《大地》中译本[3]。茹静分析了社会历史文化语境对《大地》翻译的影响[4]。桑薇分析了《大地》中译本的交际语境顺应和语言结构顺应[5],这是唯一从顺应论角度解读《大地》中译本的论文,但是作者没能抓住《大地》中国文化无本回译的特殊性,没有探讨无本回译时应顺应何种文化语境,应采取怎样的翻译策略,胡译本和王译本采用的翻译策略又有何不同。文本将尝试在顺应论视域下定量和定性研究《大地》两个中译本的文化类别翻译,探索无本回译时应顺应原语文化语境,还是目标语文化语境,倾向于采用何种翻译策略,不同文化类别的翻译策略有何特点。

1 无本回译与文化语境顺应

1.1 无本回译

冯庆华教授指出“所谓回译,就是对译文进行再次翻译,把自己或别人的译文翻回原文,这样的翻译方法在英文中被称之为back translation”[6]。Shuttleworth学者则认为回译是“把翻译成特定语言的文本又重新翻译成源语的过程”[7],也就是说原文本A译介到文本B之后,把文本B翻译回书写文本A语言的过程即回译。

异语写作的回译是一种隐含式的回译,即从文本A到文本B是隐性的,只有文本B翻译回源语是显性的,这种特殊的回译,王宏印教授称之为无根回译[8]。但是“无根回译”这一表述不尽准确,因为“外洋内中”的作品扎根于中国文化,缺少的并不是根,而是原文本,准确地说应该称“无本回译”[9]。《大地》是书写中国题材的英语小说,在翻译回中文的无本回译过程中,涉及原语文化语境和目标语文化语境的选择与顺应。

1.2 文化语境顺应与无本回译

1.2.1 文化语境顺应

Malinowski首次提出文化语境指某一语言社团特点的社会规范和习俗[10]。Peter Newmark认为文化包括生态文化、物质文化、社会文化、组织习俗与观念文化、身势语与习惯[11],随着这一分类的提出,文化语境涵盖的范围不断拓宽,但问题是后三类文化内容有重叠。Nida把文化分为社会文化、宗教文化、物质文化、语言文化和生态文化[12],这一分类层次更清晰,也进一步延伸了文化语境的内涵。

根据顺应论,语言的使用是不间断的,有意或无意的,由语言内部或是外部的原因决定的语言选择过程[13]55-56,因为语言有变异性、商讨性和顺应性三大特点。变异性即语言具有一系列可供选择的可能性,商讨性即语言的选择具有高度灵活性,顺应性指语言使用者从可供选择的范围内做出满足交际需要的语言选择[13]173。语言的使用是不断选择的过程,应该顺应语境的变化,不同的语境会影响语言的理解和选择。翻译实质上是跨文化语境的语言选择过程,在翻译的过程中顺应何种文化语境,影响到翻译策略的选择。

1.2.2 文化语境顺应与无本回译

赛珍珠的《大地》体现了浓厚的中国文化,赵家璧指出,“除了叙写的工具以外,全书满罩着中国风,这不但是从故事的内容和人物的描写上可以看出,文学的格调,也有这一种特点。尤其是《大地》,大体上讲,简直不像出之于西洋人的手笔”[14]。《大地》是异语创作的中国故事,向西方宣传的是中国文化,因此无根回译成汉语时,应特别注重中国文化的回归,力求顺应目标语文化语境。本文将从文化语境顺应的视角出发,对比研究《大地》最具代表性的两个中译本,根据奈达的文化分类,定量统计所采取的翻译策略,分析译者在无本回译过程中顺应目标语文化语境所采取的翻译策略的特点和总体倾向。

2 数据统计

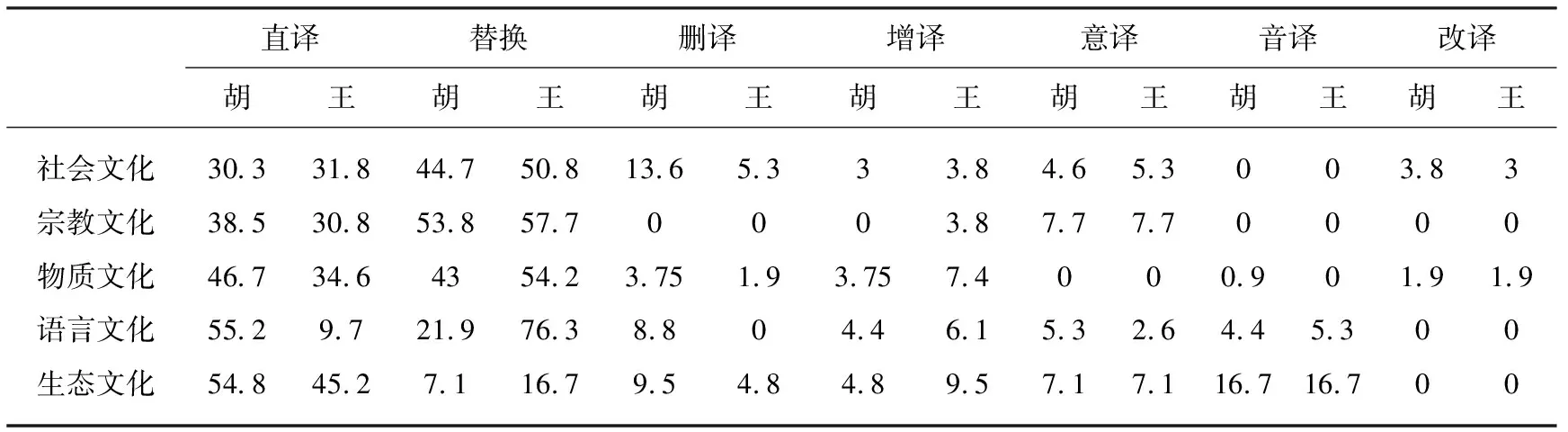

本文根据Nida对文化的分类,逐条找出《大地》原作中的社会文化132条、宗教文化26条、物质文化107条、语言文化114条和生态文化42条,共计421条,然后分别在胡译本和王译本中找出对应的翻译,通过观察分析法,将翻译策略分为直译、替换、删译、增译、意译、音译和改译,根据每种文化类别所采取的翻译策略,通过Excel和Word统计数据,制成表格如表1、表2所示。

表1 胡译本和王译本文化类别翻译策略的使用频率

表2 胡译本和王译本文化类别翻译策略的比例(%)

3 从统计数据分析各文化类别的翻译策略

从表1可看出,两个译本在翻译文化类别时,所采用的翻译策略倾向分别如下,胡译本:直译>替换>删译>意译>增译>音译>改译,王译本:替换>直译>增译>意译>音译>删译>改译,胡译本多用直译,王译本多用替换。从表2可看出,两个译本在回译社会文化和宗教文化时,倾向于使用替换策略,回译生态文化时,倾向于直译和音译,回译物质文化和语言文化时,胡译本多用直译而王译本多用替换。各文化类别的翻译策略特点如下:

3.1 社会文化

两个译本在回译社会文化时,倾向于采用替换和直译,比如把原语中的重量单位替换为目标语中的单位,“the old head”直译为“老头子”,“red paper”直译为“红纸”,顺应目标语文化语境,回译程度高,符合目标语读者的阅读期待。直译是无本回译的重要策略,但是当作者对本族文化出现误解时,直译绝不是好的选择,如:

(1)原文:Now these things,the red beard and the red length of clothwere sign and symbol ofa band of robbers who lived and marauded toward the northwest.[15]246

胡译本:原来红胡子和红布这两样东西,是在西北一带抢掠的一帮土匪的标记。[16]230

王译本:原来红胡子和红布条是土匪的标记和象征,这些土匪在西北地区活动和抢劫。[17]205

两个译本都采用了直译,殊不知“红胡子”指的是清末民初活跃于东北一带的盗匪,而非原文指的西北一带的土匪,很明显是赛珍珠对中国文化的误解。为了更好地顺应目标语文化语境,译者应采用直译加注,或者在文内直接纠正错误,再加注解释的方式进行翻译,顺应目标语文化语境,才能真正回归本族文化。

另外,值得注意的是胡译本多处删译了社会文化,尤其是针对“男人蓄辫”的描写,通篇删除,对阿兰为女儿裹脚的细节描写,也采用了删译,正如译者在译序中提到的“也许因为力求迎合美国的大众趣味的缘故吧,作者对于中国旧礼教却未免刻画得太过分了”[15]3,因此胡译本删除了这些细节的描写。对于这些陋习的描写,王译本都予以保留。但原文中针对中国社会文化过多的解释,王译本和胡译本一样也使用了删译的策略,如:

(2)原文:They had a feast of noodles,which mean long life,on his month birthday,when he was a full moon of age.[15]43

胡译本:他们在他满月的日子里办了含有长寿的意义的面席。[16]41

王译本:孩子满月那天,他们曾进行庆祝,做了表示长寿的面条。[17]39

赛珍珠为了让西方读者更好地了解中国文化,在创作时加上了解释性的话语,甚至在原书书后附加了多条注释,以解释中国文化,两个译本对过多的解释都进行了删译。目标语读者非常清楚“满月”的意思,“when he was a full moon of age”的解释是多余的,如果无本回译时一字不落地保留,反而显得画蛇添足。

3.2 宗教文化

两位译者在回译宗教文化时多用替换和直译,如“Confucian temple”替换为“夫子庙”,“God of wealth”直译为“财神”,顺应目标语文化语境,回译程度高,让目标语读者误以为自己是在阅读原作。但是,如果宗教文化的翻译策略使用不当,会出现明显的翻译痕迹,甚至造成阅读障碍,影响译文阅读的流畅性,如:

原文:Wang Lung calledpriests from the Taoist templeand they came dressed in theiryellow robesand their long hair knotted on their crowns,and he calledpriests from the Buddhist templesand they came in theirlong grey robes,their heads shaven and set with thenine scared scars,and the priestsbeat drums and chantedthe whole night through for the two who were dead.[15]288

胡译本:王龙叫了一班道士,他们穿着黄袍到来,他们的长头发在所戴的冠上打着结;他又叫了一班和尚,他们穿着灰色的袈裟进来,他们的头都剃光,有着九个戒疤,这些和尚道士给两个死了的人敲着木鱼念经,念了一整夜。[16]267

王译本:王龙从道教寺院里请来了道士,道士们穿黄袍,长发在脑盖上挽了结;他还从佛教寺院里叫来了和尚,和尚们穿着灰色的长袍,剃了光头,光头上有九个圣点。这些和尚道士为这两个死者彻夜敲鼓念经。[17]241

第一个“priest”替换为“道士”,第二个“priest”替换为“和尚”,顺应目标语文化语境,还原了中国宗教文化。但在民间传统文化中,道教的活动场所为道观,佛教的活动场所为寺庙,而王译本把“Taoist temple” 和“Buddhist temples”直译为“道教寺院”与“佛教寺院”,会造成误解,不利于目标语读者对传统文化的理解。另外,“scared scars”直译为“戒疤”,甚为合适,该戒疤为中国和尚特有,佛教徒为求清净戒体而燃香于头部所遗留的疤痕,因其有损身体,于1983年废止。王译本把其替换为“圣点”,有推崇这一陋习的嫌疑。胡译本把“Beat drums and chanted”替换为“敲着木鱼念经”,成功地还原了和尚道士的形象,而王译本直译为“敲鼓念经”,使目标语读者眼前出现的画面与中国传统宗教文化中的画面不符,回译程度不高。因此,在无本回译的过程中,应顺应目标语文化语境,相应地采取灵活的翻译策略。

3.3 物质文化

赛珍珠的《大地》渗透着丰富的物质文化,两位译者均采用了多种翻译策略进行回译,从表2可看出,胡倾向于采用直译,王倾向于采用替换,试图还原中国文化。表3列举了两个译本在翻译典型的物质文化时所采用的翻译策略。

表3 翻译策略对比

写作时直译的物质文化,可以通过直译还原目标语文化,但是写作时不是直译的文化,且在目标语文化中有对应词时,应该采用替换的策略,如“broad beans”,如果翻译为“阔豆”,目标语读者会不知所云,替换为“蚕豆”成功地实现了文化回译,“hot water shop”直译为“开水铺”虽然不能算错,但是不如“老虎灶”生动地传递江浙一带的古老传统。通过解释法翻译的饮食文化,回译时无须字对字翻译,如“a sweet cake with sesame seed sprinkled on the top”直接替换为目标语中的饮食名称即可。此外,当原文出现文化错误时,如“unleavened bread to roll about a stem of garlic”,目标语读者深知中国饮食文化中流行的是“烙饼卷大葱”而不是卷蒜苗,所以灵活地采用改译策略,纠正原文错误,才能实现真正意义上的文化回归,动态顺应目标语文化语境。

3.4 语言文化

《大地》描述的是中国农民的生活,渗透着体现汉语特征的语言,在回译成中文时,不同的译本倾向于采取不同的翻译策略。胡译本多用直译但也夹杂着像“阿木林”“小囡”等江浙一带的方言,王译本多用替换,善用四字格,体现了中国语言艺术的结晶。

(1)原文:“Is itthe dragon character Lung or the deaf character Lung,or what?”[15]173

胡译本:“这是一条龙的龙字呢,还是聋人的聋字,还是什么字?”[16]163

王译本:“是龙王的龙还是聋人的聋?还是别的什么字?”[17]143

王龙在签合同时,不会写自己的名字,这是米店伙计询问他的名字时所说的话,为了让目标语读者知晓对话的内容,深刻体会30年代文盲生活的窘境,两个译本都采用了增译的策略,体现了目标语语言文化的特征。胡译本通过组词的办法,让对话参与者瞬间明白王龙的“龙”到底是哪个汉字,但王译本却没有那么成功,虽然对话参与者知道不是“聋子”的“聋”,但却不知道是“一条龙”的“龙”。所以在回译时,应该从目标语读者出发,顺应目标语文化语境才能更好地传递中国文化。

(2)原文:And he might have stood there and gone away,for he was fearful and timid in his heart still,althoughhis blood was rushing through his body fit to burst his veins......[15]190

胡译本:虽然他的血奔流在他的全身,快要冲破他的血脉了,他也许会在那里站一会便走掉了的吧……[16]178

王译本:他本可能站一会就走,因为虽然他身子里热血沸腾,但心里仍担心害怕。[17]157

原文把王龙第一次去茶馆时的心情描述得绘声绘色,胡译本的翻译痕迹非常明显,不符合汉语的表达习惯,王译本采用了替代的策略,使用四字格,非常达意,顺应了目标语文化语境。

3.5 生态文化

《大地》涉及地名和动植物的隐喻,写作时音译或直译的地名,文化回译时依然通过音译或直译还原生态文化,回译程度高。由花命名的人物,写作时直译,回译时通过直译还原其隐喻意义,如人物“Cuckoo”直译为“杜鹃”,能让目标语读者联想起“杜鹃啼血”的凄惨,暗指小说中杜鹃一辈子沦为婢女的悲惨命运,与小说中其身份匹配。另外,王龙的堂弟把王龙大媳妇的脚描述为“lotus buds”,王译本将其直译为“荷花苞子”,不如胡译本“金莲”恰当,不能让目标语读者联想起“三寸金莲”的形象。原语读者对缺省的文化信息并不熟悉,在原语语境中不能联想起“cuckoo”、“lotus buds”的生态文化内涵,但是通过灵活的翻译策略,顺应目标语文化语境,能成功将本族文化内涵复原。由于生态文化存在差异,替换也是回译时不可缺少的策略,如:

原文:And then you must promise me that you will gather your strength again and give over dying and grow well,for the house is likea cave for beastswithout you.[15]280

胡译本:那么你也得答应我,精神抖擞一下子,丢开了要死的话,使你身体好起来。家里少了你,真像野兽穴一样了。[16]261

王译本:但你一定得答应我的,要集中力量使你身体好起来,因为家里没有你简直像个狗窝。[17]235

胡译本把“a cave for beasts”直译为“野兽穴”会让目标语读者困惑,因为“野兽穴”给人的直觉是危险之地,不能靠近,但是王龙传达的意思并非如此。王译文把其替换为“狗窝”,目标语读者的解读是“家里没有阿兰天天整理,已变得像狗窝一样脏乱不堪”,该翻译策略的使用,顺应了目标语文化语境,使目标语读者阅读无障碍。

从以上分析,可看出胡译本倾向于使用直译,特别是语言文化的无本回译,因为受白话文运动的影响,胡倾向于采用忠实于原文的语言,以丰富和发展白话文。同时,为了还原本族文化,胡也大量采用了替换策略,用中文的对应词替换原语。由于胡认为原文过分地刻画了中国旧礼教,因此采用了一定比例的删译。王译本倾向于使用替换,善用四字格,尽可能还原本族文化,顺应目标语文化语境。两个译本倾向于用替换来回译社会文化和宗教文化,倾向于用直译和音译来回译生态文化,回译物质文化和语言文化时,胡译本多用直译而王译本多用替换。

4 结 论

赛珍珠的《大地》是用英文书写的中国故事,蕴涵着丰富的中国文化,为了回归本族文化之根,胡译本和王译本都顺应了目标语文化语境,胡译本倾向于使用直译,王译本倾向于使用替换。回译社会文化和宗教文化时,两个译本多用替换;回译生态文化时,多用直译和音译;回译物质文化和语言文化时,胡译本倾向于使用直译而王译本倾向于使用替换。两个译本回译程度较高,基本上复原了本族文化,但是都存在翻译策略使用不当的情况,为了更好地顺应目标语文化语境,复原本族文化,应采用灵活的翻译策略:原文写作时直译或音译的文化,回译时相对应地采用直译或音译;当目标语中有约定俗成的对应词时,采用替换策略;当原文过多地解释本族文化时,采用删译;当原文出现对本族文化误解时,纠正原文错误,采用改译策略。在无本回译的过程中,只有顺应目标语文化语境,采用灵活的翻译策略,才能真正实现本族文化的回归。