调肝理脾法对大鼠非酒精性脂肪性肝病脂质代谢和自噬相关蛋白-1表达的影响*

李长新 周 滔,Δ 牛柯敏 陈 誩 危北海 王佳 孟思宏 李沁娜 郑娇 申青艳 陈瑞琳

1.北京中医医院顺义医院病理科 (北京 顺义, 131000) 2. 首都医科大学附属北京中医医院消化中心 3.北京中医药大学 北京中医临床医学院

非酒精性脂肪肝病(NAFLD)是目前世界范围内最普遍的慢性肝脏疾病。目前没有满意的治疗药物。调肝理脾方是有效治疗非酒精性脂肪肝的经验方,由柴胡、白术、茯苓、泽泻等组成,具有疏肝理气、补气健脾、调肝散瘀、清热利湿之功效。我们的前期研究[1,2]表明调肝理脾法(MRLS)对NAFLO具有很好的临床疗效,但其潜在的作用机制尚不清楚。

自噬(autophagy)是广泛存在于真核细胞内的一种溶酶体依赖性降解途径,是细胞进行自我保护的一种重要机制,在维持细胞存活、更新、物质再利用和内环境稳定过程中起着重要作用,是肝细胞内脂肪降解的一种方式[3]。本研究应用免疫组化法检测非酒精性脂肪肝大鼠肝脏组织中自噬相关蛋白Beclin1的表达情况,初步探讨调肝理脾法治疗实验性大鼠非酒精性脂肪肝可能的作用靶点及可能的作用机制,为临床更确切、更广泛使用调肝理脾法提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 实验动物 SD雄性大鼠(SPF级)30只,体重140~160g,均购自中国食品药品检定研究院,批号:No.11400500012883。

1.2 模型制备及分组 采用单纯高脂饮食诱导建立NAFLD模型[4]:以普通饲料+2%胆固醇+10%猪油组成高脂饲料(高脂饲料由北京万德锐志生物技术有限公司加工配制)饲养12周。30只大鼠随机分为对照组、模型组、调肝理脾组各10只。模型组、调肝理脾组大鼠皆给予高脂饮食共12周。调肝理脾组大鼠造模同时给予调肝理脾方2ml/100g/d灌胃(相当于成人剂量的5倍,根据我们前期预实验,得出的此剂量疗效最好),对照组大鼠给予正常饮食(普通饲料)及等量生理盐水灌胃,模型组大鼠仅等量生理盐水灌胃。第12周末处死动物,采集大鼠血液及肝脏标本。

1.3 药物与主要试剂 调肝理脾方制备:由柴胡、泽泻各10g,白术、茯苓各15g等组成,制备成流浸膏,浓度为含生药3g/mL。4℃冰箱储存备用。兔抗大鼠/人Beclin1多克隆抗体(Abcam公司),PV8000染色试剂盒(内源性过氧化物酶阻断剂、超氧酶标山羊抗鼠/兔IgG聚合物、DAB浓缩液、DAB稀释液)(北京中杉金桥)。

1.4 主要仪器 组织脱水机(日本樱花);组织包埋机(日本樱花);组织切片机(日本樱花);显微镜(OLYMPUS BX41)。

1.5 观察项目

1.5.1 ①观察大鼠肝组织大体、HE染色病理学变化及肝脂肪变性程度、炎症活动度。在大鼠肝脏的同一部位取1块约1cm×1cm×1cm大小肝组织,放入10%福尔马林液固定,经石蜡包埋后进行切片,采用常规HE染色后,高倍显微镜下观察脂肪变性及炎症程度并留取图片。

肝细胞脂肪变性程度判断标准[5]:以肝小叶内未见脂滴肝细胞为阴性,脂滴肝细胞占肝细胞总数小于1/3为+,1/3~2/3为++,大于2/3为+++,几乎均呈脂滴肝细胞为++++。

炎症活动计分标准[6]:汇管区炎症(P)、小叶内炎症(L)、碎屑坏死(PN)及桥接坏死(BN,包括多小叶坏死)4项指标,每项依据病变程度分别计为1、2、3、4分,因BN、PN的严重程度与病变活动度和预后直接相关,故在加分时加倍,计分公式为:P+L+2(BN+PN)。

1.5.2 观察大鼠血清肝功能及血脂变化。SD大鼠经腹腔麻醉后,立即开腹经心脏采血,4000r/min离心5min,交由北京中医医院顺义医院检验科,经全自动生物化学分析仪测定血清大鼠肝功能(ALT、AST)及甘油三酯(TG)、胆固醇(TC)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C)的水平。

1.5.3 免疫组化法检测大鼠Beclin1蛋白的表达及判读标准 肝组织切片,72℃烤片,常规脱蜡至水,EDTA8.0高压热修复2.5分钟,PBS清洗,3%H2O2阻断15分钟,PBS清洗,加适量稀释的一抗(Beclin1 1:100)37℃孵育1h,加二抗37℃ 孵育20min,DAB显色约2.5min,苏木素复染,脱水透明,中性树胶封片。以PBS代替一抗设立阴性对照,以人Beclin1阳性胃癌组织为阳性对照。Beclin1表达于胞浆。

由科内两位病理医生采用盲法独立阅片。10×20倍镜下随机取5个视野,计算每个视野的阳性细胞数,按以下标准评分:0分,没有或者仅有弱的染色;1分,平均阳性数占总计数细胞的30%以下;2分,平均阳性数占总计数细胞的30%以上。染色的强度按以下标准评分:阴性,0分;淡黄色,1分;黄色,2分;棕黄色,3分。应用阳性细胞百分数评分与染色强度评分的乘积对Beclin1的表达进行分级,低表达:0-4分,高表达:5-6分[7]。

2 结果

2.1 各组大鼠一般情况 对照组大鼠精神充沛,灵活好动,饮食正常,皮毛整洁;其余各组大鼠均较对照组体重增长迅速,具有不同程度的精神萎缩,活动减少。各组均无动物死亡。

2.2 各组大鼠肝脏的大体形态学情况 对照组大鼠肝脏颜色鲜红,质地柔软,富有弹性;模型组大鼠肝脏体积明显增大,呈黄褐色,触之有油腻感,边缘饱满,质地稍韧;调肝理脾法组大鼠肝脏体积较正常对照组略大,颜色呈较浅的黄褐色,质地、弹性和柔韧性较对照组略差。

2.3 各组大鼠肝脏病理情况 见插页图1。对照组大鼠肝小叶结构良好,肝索排列整齐,无炎性细胞浸润,细胞质丰富,均质红染,细胞核圆形,肝细胞内未见脂肪变。

模型组大鼠肝小叶结构破坏,肝索排列紊乱,有炎性细胞浸润,肝细胞肿胀,部分肝细胞呈气球样变,多数肝细胞内可见大小不一,数量不一的脂肪空泡,一些肝细胞核则被脂滴挤得明显偏位,脂肪变范围占全部肝脏的50%~100%。

调肝理脾法组大鼠肝组织病理改变有明显改善,肝小叶结构基本良好,肝索大多排列整齐,无炎细胞浸润,其脂肪滴与模型组相比明显减少。

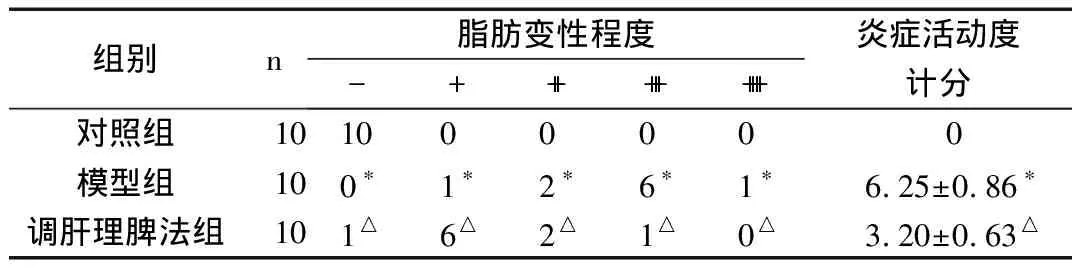

2.4 各组大鼠肝脏脂肪变性程度及炎症活动度变化 见表1。

2.5 各组大鼠肝功能ALT、AST测定结果 见表2。

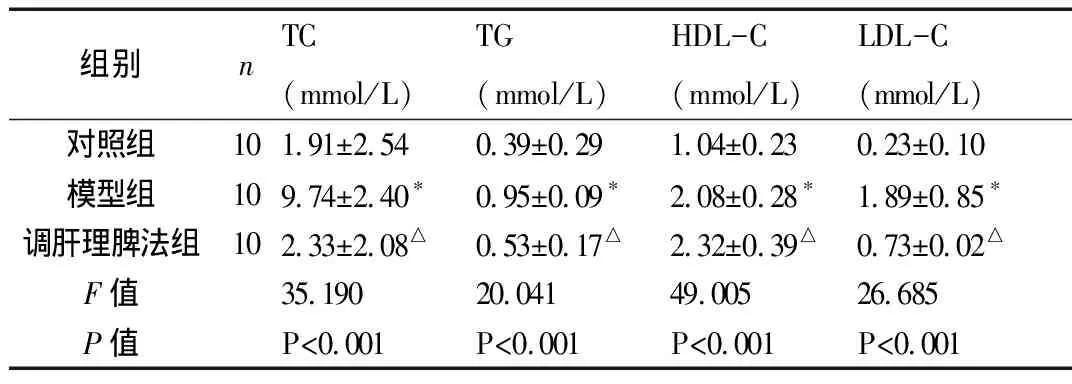

2.6 各组大鼠血脂测定结果 见表3。

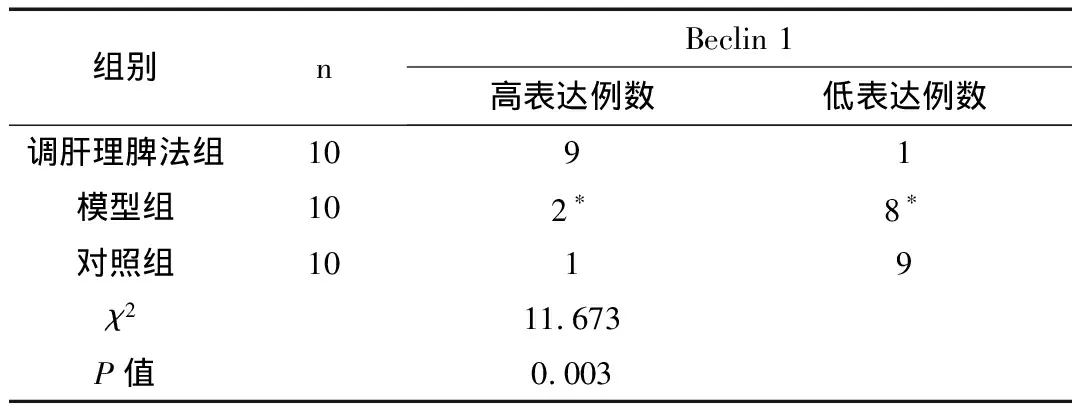

2.7 各组大鼠Beclin1蛋白表达情况 见表4及插页图2。Beclin1在各组大鼠中均有不同程度表达,主要在肝细胞浆呈弥漫阳性表达,且多集中在肝组织腺泡3区,与肝细胞脂肪变性的区域相对应。

表1 各组大鼠肝脏脂肪变性程度及炎症活动度比较

①脂肪变程度:与对照组比较,*P<0.001(Ζ=4.102);与模型组比较,△P<0.01(Ζ=2.935);②炎症活动计分;与正常对照组比较,*P<0.001;与模型组比较,△P< 0.001。

表2 各组大鼠肝功能ALT、AST结果比较

与正常对照组比较,*P值均<0.001;与模型组比较,△P值均<0.05。

表3 各组大鼠血脂指标测定结果比较

与对照组比较,*P值均<0.001;与模型组比较,△P值均 <0.001

表4 各组大鼠肝脏Beclin1表达的比较 [n(%)]

与对照组比较,*P>0.05;与调肝理脾法组比较,*P<0.05。

3 讨论

细胞自噬( autophagy) 是真核细胞中一种普遍存在的生理过程,也是一个高度进化保存细胞内大分子的过程和细胞器退化的过程,其通过形成自噬小体,进而降解细胞内多余或损坏的诸如糖原、蛋白质等大分子物质,以此来达到调控细胞稳态水平的目的;细胞自噬主要过程包括自噬体的诱导、形成、转运、融合、降解与物质循环等环节[8~10]。自噬是细胞对代谢应激和环境变化的一种适应性反应。

自噬调控机制非常复杂,其发生受到多种自噬相关基因的调控。Beclin1是哺乳动物中首个被发现的具有调节细胞内吞噬作用的抑癌基因,是酵母自噬相关基因Atg6 的同系物,定位于人染色体17q21, 大约有150 kb[11]。Beclin1是自噬起始的重要调节因子,在诱导诸多自噬因子定位于前自噬小体、促进自噬起始囊泡的形成中具有关键作用[12],其表达强度与自噬活性密切相关。

近年来对肝细胞的研究[3,13,14]发现,自噬能够影响肝细胞内脂滴的分解代谢,并具有维持细胞内能量平衡的作用。保持肝细胞中适当的自噬水平,对于降低肝细胞中脂滴的堆积,避免脂肪肝的形成有重要意义。正常情况下,肝细胞存在低水平自噬现象。脂质自噬的效率会随营养状态的不同而变化。Papá ková Z等[15]动物实验发现,高脂饲料喂养小鼠16周,自噬水平在2周时开始升高,到10周时开始下降,电子显微镜下脂滴不能进入自噬囊泡中,表明高脂诱导下自噬的功能受到损伤。在轻度脂肪肝动物模型[3]中发现,脂质的短期增加会使自噬水平上升,通过降解增多的脂滴来减少甘油三酯,进而阻止脂肪肝的进展。而在基因性(ob/ob小鼠)和饮食性(高脂饮食)慢性肥胖小鼠模型中,脂质利用效率持续增加导致肝细胞自噬标志物显著下降[3,16]。利用高脂饮食诱导大鼠16周后,发现肝脏的自噬功能受损,主要表现在降低脂质动员进人自噬室,肝脏自噬总量会被抑制[17]。自噬的上调有利于促进肝脏脂肪的清除,而下调则促进脂质的聚积[18]。

研究结果证明了调肝理脾法对大鼠非酒精性脂肪肝病的肝功能、血脂等指标有很好的改善作用,能有效减轻肝脏脂肪变性,与我们前期的研究结果[3,4]相符。

本研究结果还提示:长时间高脂饮食的刺激使肝细胞内的自噬能力受到损伤,自噬水平受到抑制,使自噬蛋白的表达变化不明显,与前人[3,15,16]的研究结果基本一致。模型组及调肝理脾法组大鼠自噬水平的变化说明自噬参与了非酒精性脂肪肝病的发生和发展,同时表明调肝理脾法可通过上调肝细胞内自噬水平而达到降脂及改善肝功能的目的。

肥胖情况下肝细胞内脂质聚集反过来会负性调节自噬活性即下调自噬,自噬的下调或减弱又进一步加重了肝细胞内的脂质聚集,形成恶性循环[19]。脂质的长期积累改变了细胞膜结构,进而降低了自噬体和溶酶体融合的效率,这解释了高脂饲料诱导的脂质积累对自噬的抑制作用,使单纯的脂肪变性发展为NAFLD及其并发症。增加自噬会减少肝脏脂质积累,并能阻止肝损伤的发生及NASH及并发症的出现,这也是本实验所证实及意义所在。

自噬在NAFLD中是一把“双刃剑”,轻度的自噬可以保护肝组织,有利于细胞存活,但重度的自噬可以使脂质堆积,促进脂肪肝的发生,所以,调肝理脾法对NAFLD大鼠肝细胞自噬作用调节的时间窗问题需要仔细探讨。

中医药对组织细胞自噬的研究尚处于起始阶段,有学者提出细胞自噬与中医学的阴阳失衡、气机失调的关系密切[20~22],如何在中医理论的指导下,运用现代实验技术,挖掘更多具有自噬调节功能的中药活性成分、单味中药、乃至中药复方将具有重大意义。本次实验未研究大鼠模型各个不同时间点时自噬在肝细胞内的动态变化,是本次实验的缺憾之处,我们会在今后的研究中继续完善,使结果更加的精确,更符合变化的规律。