新工科背景下基于虚拟制造技术的模具实训实验双语教学模式初探

刘东静 樊亚松 邓莎 李明枫 陈虎城

摘 要 新工科背景下国际化人才的培养成为高等教育发展的方向。对模具实训实验教学现状进行分析,认为“填鸭式”的教学手段、实训内容的滞后性和“双语型”教师的缺乏,已经不能满足新工科背景时代要求。通过实施基于虚拟制造技术的模具实训实验双语模式教学,在课程改革方向提出三步走的措施:提升师资队伍新工科教育能力;教师教学模式国际化;加强学生实践操作能力。该培养模式为国际化人才的输出打下坚实基础,为中国新工科建设发展添砖加瓦。

关键词 新工科;虚拟制造技术;模具实训;双语模式

中图分类号:TP391.9 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2018)18-0129-03

1 前言

当今世界新一轮的科技革命和产业变革加速进行,国家与国家的实力竞争表现为综合国力的提高。国家创新驱动的发展,“一带一路”“互联网+”建设的提出和“中国制造2025”等一系列重大战略的实施,都离不开工程科技人员创新创业能力的提高和跨界国际视野整合的能力[1]。因此,新经济的蓬勃发展势必需要新工科专业建设的改变来助力经济转型升级。

新工科是指针对新经济、新产业等设置和发展的一些新兴工科专业,主要体现为“五新”:新的工程教育理念、新的学科专业结构、新的人才培养模式、新的教育教学质量、新的分类发展体系[2]。机械类作为集机械、信息、材料、物理、控制等相交叉的一门学科,成为新工科专业建设改革的排头兵。因此,相比于传统工科,新工科对高等工程教育提出新要求、新思路和新理念。

2017年,教育部达成“复旦共识”和“天大行动”,对高等教育国际化提出新挑战和新考验[3]。模具课程是模具设计与制造专业的核心专业课程,实践教学是培养学生动手能力和创新能力的重要载体。面对工程教育专业认证的国际形势,培养学生具有国际视野,增强学生的综合素质能力,是适应新工科背景的重要内容[4]。本文针对目前模具实训课程教学过程现状进行分析,提出基于虚拟制造技术的模具实训实验双语教学模式来适应新工科国际化发展。

2 模具实训课程教学现状

教学手段“填鸭式” 以桂林电子科技大学实训内容“注塑杯子”为例,实训课程为两个学时,也就是90分钟。除去前期的设备问题调试,课程注意事项的强调时间,教师在讲解过程中从实验设备工作原理到操作步骤展示大约需要30分钟,注塑一个产品从开始到冷却结束需要10分钟。选修本批次实验95人,共12批次,每批学生八人。在注塑学习有限的课程时间内,不能保证每个学生注塑一个产品,更不能允许学生进行多次工艺参数的修改,因此,学生不能由浅及深地对该实训内容进行学习,达不到培养学生由验证性实验到设计性实验的实训要求。教学手段“填鸭式”只能把理论知识强烈灌输给学生,理解消化的程度得不到保证。

实训内容滞后 目前实训的内容主要包括了解注塑机的基本布局组成、工作原理、结构特点和注塑机顺序循环工作过程,掌握影响注塑成型的主要工艺参数以及注塑模具与注塑机的关系。注塑机采用的是杭州申达注塑机,为半自动操作设备。该设备注塑成型过程主要为加料、熔融塑料、注塑、制件冷却和制件脱模五大步骤。注塑机的顺序循环工作过程为锁合模、射台进、注射、冷却保压、冷却储料、射台退、开模和顶出。该实训过程最后对样品进行检查、测量和计算,主要检查制品是否缺料、表面光泽程度、银丝均匀程度和气泡问题。同时,测量和计算制品的收缩率。该方法只能对所生产的样品进行缺陷分析和可靠性预测。

随着科技的发展,新的技术——虚拟制造成为目前产品开发设计样品的重要方法。虚拟制造技术完全模拟生产制造过程中人与机器的人机交互信息交流过程,在产品制造过程中针对出现的问题采取有效的改进措施,保证产品一次性合格,降低成品生产成本,提高生产效率,同时可以减少产品开发时间[5]。因此,与时俱进的技术才能保证大学课堂的理论知识和社会实践不脱节。

“双语型”教师缺乏 据调研,目前针对模具实训实验课程,全国高校主要采用母语中文进行授课,几乎没有采用双语教学的模式。所谓双语教学,即母语和非母语交叉使用的学科教学。目前非母语主要采用的是英语[6-7]。为了能够更好地与世界接轨,机械学科的双语教学成为当前高校教学改革的热点之一,尤其是实践类的教学,双语教学显得更为重要。以桂林电子科技大学为例,目前从事模具实训教学的主要是青年教师和实践经验丰富的老教师。青年教师虽然具备较强的外语专业能力,但采用双语教学还缺乏实践经验,涉及的专业内容零散、非系统化;年老教师虽然具有实战经验,但对英语的熟练应用还需要加强。

3 课程改革内容

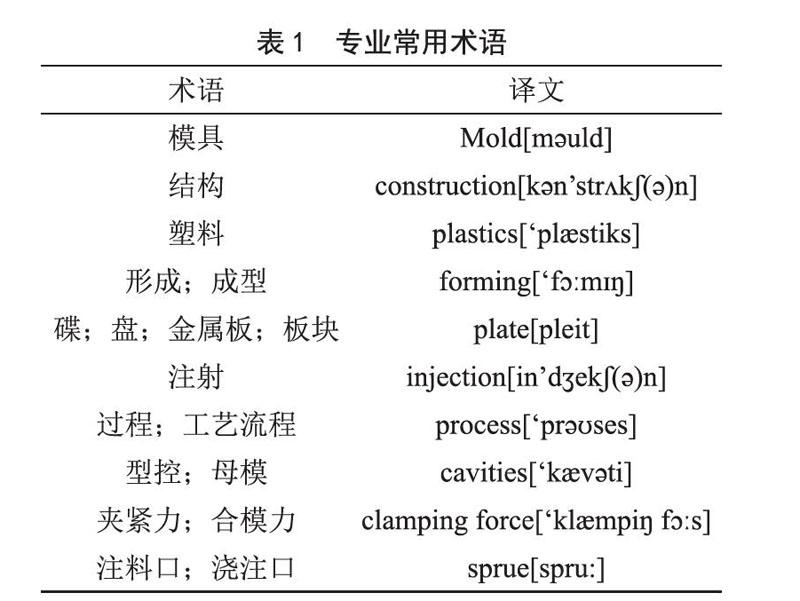

提升师资队伍新工科教育能力 在教与学的过程中,教师首先要具备过硬的专业知识素养和教育教学水平,因此在新工科背景下必须要提升师资队伍的教学能力。教与学是一个相长的过程。教师在教学过程中要使用精确、严密、简练的模具专业学科术语,才能让学生掌握模具基本知识(如表1所示)。

只有具备国际视野且专业能力过硬的教师,才能培养出眼界高和业务能力强的学生,才能和世界接轨。新工科教育课程建设过程中,可以采用引进海外人才措施,同时加强本土化的国际培训来提升国内教师的业务能力。从目前的趋势来看,各大高校也把海外高层次人才引进作为工作的重点。针对国内任课教师,可以提供他们参加在职外语培训来提升双语教学能力。专业课教师和国际学院教师可以采用结对的形式,在结对过程中,专业课教师能够提高自身的外语学习能力,外语专业教师能够掌握机械专业基础知识,形成一种互补的形式。在开设双语课程之前,学校要对专业教师进行考核,专业能力考核合格,才能担任模具实训课程教学。

教师教学模式国际化 新工科形势下,教师应该多参加虚拟制造技术相关的会议或论坛,学习同学科或不同交叉学科相关的技术知识。政策上鼓励教师走出国门进行海外进修,学习借鉴国外模具专业发展的先进经验。教学模式上要走国际化路线,针对教学计划、课程设置以及授课方式学习国外的课堂模式。针对中国学生听说读写能力薄弱的特点,双语授课过程中要采用简单易懂的专业语言进行交流。在虚拟制造技术模具实训实验教学过程中要激发学生的课堂学习热情,培养学生的学习主动性。借鉴国外教学模式,采用启发式授课形式,让学生自己动手找答案,提高学生的主观能动性。课堂上要多让学生开口说,避免教师滔滔不绝,学生却闭口不说哑巴式的听课形式。同时,避免学生在学习过程中先把模具术语英文翻译成中文的形式。课堂形式多采用小组讨论模式,结合具体的案例进行分析,让所有学生都参与课堂互动。

加强学生实践操作能力 实训操作方面,加强学生的实践动手能力。教师要鼓励学生敢于尝试、勇于创新、不怕出错,针对设备上的全英文操作步骤,让学生熟练掌握,在熟练操作的基础上才能够修改工艺参数,设计出符合客户需求或产业要求的样品。以汽车覆盖件为例,让学生自己动手进行模具虚拟设计、模具制造、模具装配以及虚拟调试。在各工艺流程的实际操作过程中,才能分析注塑样品存在凹痕和气孔等缺陷的原因。在实践操作过程中,通过注塑样品掌握工艺参数温度、保温时间长短、压力大小对注塑样品的影响。加强实验教学力度,学生小组制采取“以赛促学”的方式来考核学生动手能力的掌握,激励学生掌握模具设计的基本知识,达到实训锻炼的目的。

4 结语

新工科背景下国际化人才的培养是我国高等教育改革发展与国际接轨的必然趋势。模具实训教学存在采用“填鸭式”教学手段、实训内容滞后和“双语型”教师缺乏的问题,难以满足新工科背景时代要求。基于虚拟制造技术的模具实训实验双语模式教学,课程改革方向提出三步走的措施:提升师资队伍新工科教育能力、教师教学模式国际化、加强学生实践操作能力。该培养模式为国际化人才的输出打下坚实基础,为中国新工科建设发展添砖加瓦。

参考文献

[1]張海生.我国高校“新工科”建设的实践探索与分类发展[J]重庆高教研究,2018,6(1):41-55.

[2]付晓.“新工科”背景下中国高校国际化人才培养路径探索[J].中国石油大学学报:社会科学版,2017,33(6):97-102.

[3]李松田.“新工科”建设背景下化工专业人才培养的探索与实践[J].平顶山学院学报,2017,32(6):108-110.

[4]罗万成.虚拟现实技术与“新工科”人才培养:以重庆文理学院为例[J].重庆高教研究,2018,6(1):65-77.

[5]梁月吉.基于虚拟仿真技术的工程测量实验教学初探[J].中国教育技术装备,2017(22):56-57,60.

[6]苏娟华.双语教学在冲压工艺及模具课程中的实践[J].高教论坛,2009(4):65-66.