老年病房医护人员医学伦理学知识认知与教育初探

吕 月,李天志,侯惠如,宫 媛,董为民,王刚石

(解放军总医院南楼临床部,北京 100853,815129279@qq.com)

老年人群是一个具有多病共存的高风险群体,在老年病房的各种临床实践中,均可以体会到伦理学知识所发挥的重要作用。[1]目前医学伦理学的一些基本原则,如:获益和无伤害、患者的自主权、公正原则,以及据此设计的模型,已经开始应用于老年临床,开展了针对老年人多药现象以合理减少多药共用,根据老年人多病性的特点制定临床决策,以及建立合理的老年终末期患者的舒缓医疗等多方面的应用。[2-5]

虽然我们已经认识到伦理学知识在老年医学临床实践中的重要作用,也认识到在具体实践中的诸多不足,但是缺乏具体的数据分析和相应对策,因此,笔者开展此次医学伦理学知识临床应用问卷调查,旨在了解临床一线医护工作者,尤其是老年病房医护人员对医学伦理学基本知识的掌握和应用情况,提出在老年医学领域进行医学伦理学知识继续教育的重要性,这将有助于提高我国老年医学工作者的专业水平和整体服务质量。

1 对象与方法

1.1 对象

自2016年11月-2017年1月,向解放军总医院临床科室医护人员下发问卷240份,回收239份,有效问卷233份。其中,医疗组下发30份,回收29份,有效问卷29份。护理人员根据其是否在老年病房工作分为老年病房组和非老年病房组,非老年病房护理人员发放问卷100份,回收98份,有效问卷95份;老年病房护理人员发放问卷110份,回收110份,有效问卷109份。医疗组学历均为硕士以上学历,工作时间5~12年,均从事临床医疗工作;护理人员均为大专以上学历,最短工作时间6个月,最长工作时间32年,均从事临床一线护理工作。

1.2 内容与方法

1.2.1 调查问卷。

调查问卷参照国内外医学伦理相关书籍及文献进行设计,以单选题和多选题为主,共16题。内容包括:医学伦理学的基本概念(包括医学伦理学的核心内容和基本原则等)、医护人员在临床实践中对医学伦理学知识的应用(有关患者的知情权、患者的隐私、缓和医疗及临终关怀等)、医护人员对医疗资源分配的认知,以及他(她)们学习医学伦理学的途径等。

1.2.2 调查方法。

随机选择被调查者,调查者针对研究目的及调查的相关内容向被调查者作出简要说明,征得其同意后发放问卷进行调查。为尽可能地客观反映被调查者的真实认知情况,每份问卷发放均无事先通知,并要求在限定的时间内完成。答卷均由被调查者自行完成,以匿名的方式填写。

1.3 统计学方法

将调查问卷分组归类,进行数据录入、校正,保证数据的完整及准确。而后进行相关性分析及分组比较分析。运用SPSS17.0统计软件,计数资料采用t检验、计量资料采用2检验,所有统计检验均采用双侧检验,P<0.05为有统计学差异。

2 结果

2.1 对医学伦理学核心概念与基本原则的认知

在本次研究中,只有极少数(2.14%)被调查者全面正确地回答了医学伦理学的核心概念,即:患者的最佳利益、自主性和权利。多数被调查者(123人,61.37%)认同患者的权利为医学伦理学的核心,但只有108名被调查者(46.35%)和109名被调查者(46.78%)选择患者的最佳利益和患者的自主性为医学伦理学的核心。大多数被调查者(176人,75.53%)将医者的医学道德修养列为医学伦理学核心概念。

在对医学伦理学基本原则的认知调查中,仅18人(7.72%)正确回答了其中的六大基本原则。绝大部分医护人员仅仅对这些基本原则中部分内容有正确的认知,其正确认知度由高至低分别为:知情同意原则(79人,33.9%),保密原则(75人,32.18%),最优化原则(59人,25.32%),患者至上原则(39人,16.73%),有利原则(36人,15.48%)和公正原则(24人,10.3%)。

关于医学伦理知识在临床决策中的作用和地位,大部分被调查者忽略了医学伦理和法律在临床决策中的作用,仅有85人(36.48%)认为在作出临床决策时需要基于专业、伦理和法律进行全面考虑。

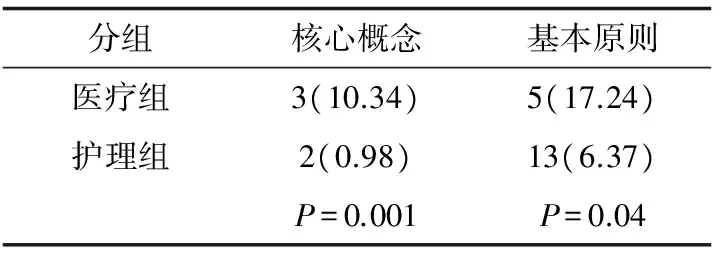

医疗组与护理组对核心概念和基本原则掌握的情况如表1所示:两组之间的差异有统计学意义。

表1 核心概念与基本原则的调查[n(%)]

老年病房护理组和非老年病房护理组在工作条件、工作年限、年龄、职称、职位等方面均无差别。对于上述医学伦理学基本概念的认知,两组之间也无差别。

2.2 医护人员在工作中应用医学伦理学相关知识的能力调查

2.2.1 知情同意。

本次调查发现,87.12%的被调查者能够做到在操作前进行恰当的知情同意告知,老年病房的医护人员告知率明显高于非老年病房;医疗组与护理组相比无差别(见表2)。

表2 操作前知情同意告知的调查[n(%)]

注:老年护理组与非老年护理组相比,2=4.54,*P=0.02;医疗组与护理组相比,2=0.28,#P=0.45

2.2.2 对患者隐私的保护。

所有被调查人员中, 35.62%的被调查者认为自己不会在公共场所谈论患者病情。但有54.07%的被调查者有时会谈论,而经常谈论者占11.58%。面对临终患者,大多数医护人员(183人,78.54%)能够做到维护患者的隐私,比如,保证病故者的衣物整洁等,在该方面,老年组护理组(101人,92.66%)显著高于非老年护理组(30人,31.57%),P<0.001,有统计学意义。

2.2.3 临终关怀实践。

对于有目的的安排死亡,绝大多数被调查者认为是不合法的。对于安乐死, 在所有被调查者中有113人(48.49%)认为是不合法的,在护理组中,回答正确率老年护理组60人(55.04%),高于非老年护理组36人(37.89%,P=0.014);医疗组与护理组相比,无统计学意义。

有69.52%的被调查者认为有目的地减轻痛苦而使用药物造成的死亡是合法的,该比例在老年护理组的正确认知率(77.98%),明显高于非老年护理组(65.26%),差异有统计学意义(P=0.04)。而医疗组与护理组相比,无统计学意义。

调查发现,73名被调查者(31.33%)在临床过程中曾经历过生前预嘱,其中,医疗组经历的生前遗嘱的比例(14人,48.28%)高于护理组(59人,28.92%);在护理组中,老年护理组有34.86%的人(38/109)经历过生前预嘱,明显高于非老年护理组的22.11%(21/95),组间比较有统计学意义(P=0.045)。

2.3 医学伦理学教育背景对临床实践的影响

2.3.1 接受医学伦理学知识的途径。

本次调查的医护人员接受医学伦理学知识教育的途径有:在医学院校学习的必修课和/或选修课、日常工作中的知识积累和工作后接受继续教育课程等。全院有117人(50.21%)接受过学校必修的医学伦理学课程,在校选修课学习医学伦理学人数为86人(36.9%),在日常生活工作中积累医学伦理学知识的也多达111人(47.63%),工作后接受继续教育课程的人较少,仅为67人(28.75%)。医疗组医学伦理学的受教育程度较护理组高。

2.3.2 不同教育背景对临终关怀实践的影响。

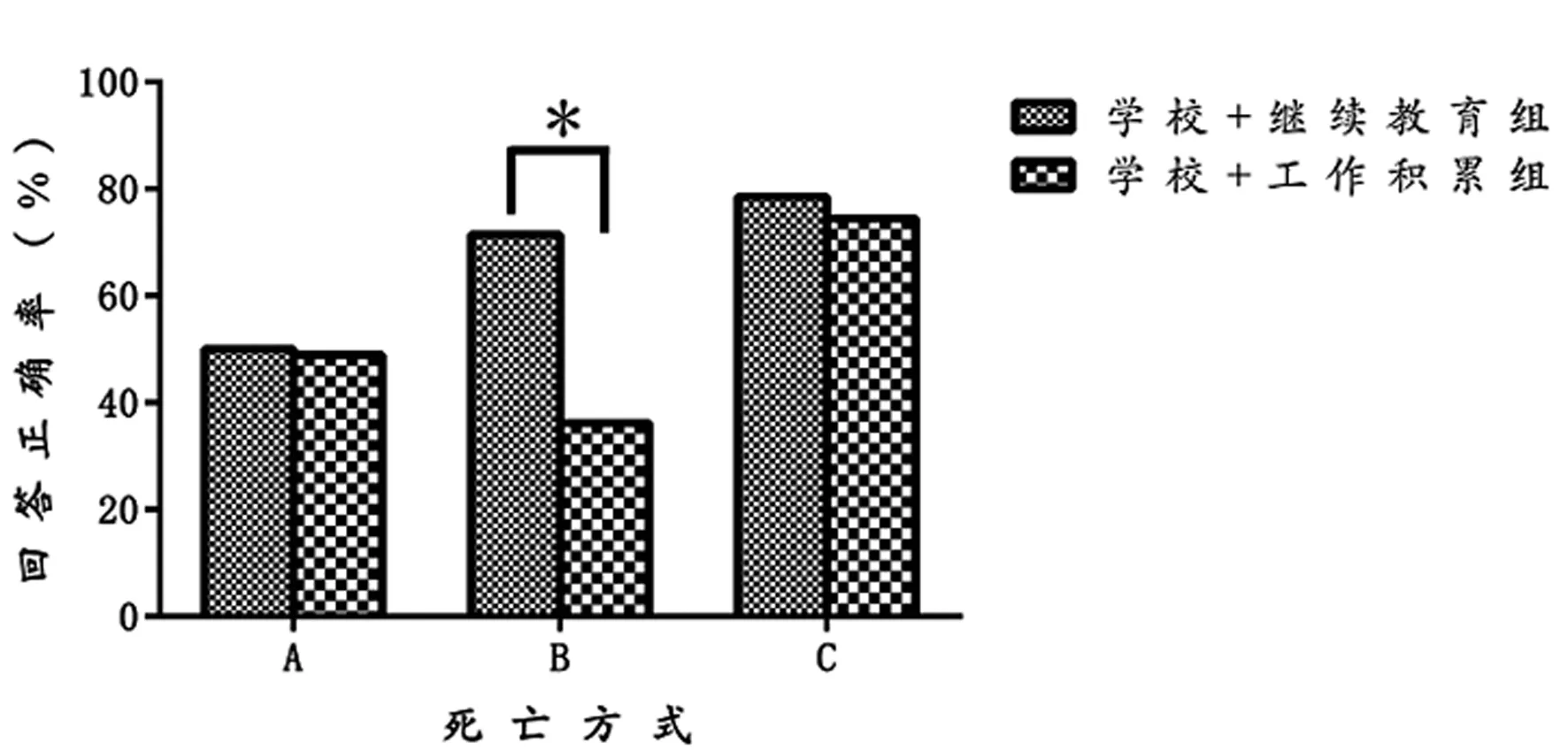

将被调查者根据其接受医学伦理学教育的途径进行分组:①学校教育+继续教育组:在校期间接受过继续教育并且在工作后接受医学伦理学继续教育课程,共14人;②学校教育+工作积累组:在校期间接受过教育并且在日常工作中有医学伦理学知识的积累,共47人。结果如图1所示,关于可预期的死亡是否合法,学校+继续教育组的回答正确率为71.40%,明显高于学校+工作积累组的36.14% (P=0.014);而关于安乐死和有目的安排死亡这两种死亡方式是否合法,两组回答的结果相近。

注:*P=0.014,A:安乐死;B:可预见的死亡;C:安排死亡

图1不同教育背景对死亡方式的理解

3 讨论与建议

3.1 医学伦理学知识与教育在我国临床医学中的应用现状与需求

受多种因素的制约,我国的医学伦理学教育仍不完善,大多数医学院校开设的医学伦理学课程主要是在课堂上进行医德教育,教学的主要目标被定位于提升医学生的政治思想水平和职业道德素养,医院的医学伦理继续教育也往往被等同于医德医风教育。本次调查结果也显示出被调查者对医学伦理学的核心概念和基本原则的正确认知度偏低,这可能与他们在校所受的相关教育密切相关。

3.2 医学伦理学知识的合理应用在老年医学临床过程中起着重要的作用

“银发浪潮”带来了不同于其他人口群体的物质和精神需求,也向老年医学工作者提出了更高的要求。医学决策不仅要基于科学的理解和判断,还要基于伦理和法律的分析,运用医学伦理学知识处理老年临床医学问题尤为重要。本次调查针对与医学伦理学知识应用密切相关的三种临床情况(患者的隐私保护、临终关怀实践、知情同意)进行了分析,我们发现,针对这三种情形的临床处理,老年病房组工作人员的回答正确率均明显高于非老年病房组,这应该与我院老年病房的人文环境和工作准则有关,也与老年科重视伦理学相关知识的继续教育和临床应用有关。利用早交班时间以及大查房机会,采用以问题为基础的教学法(PBL),每次利用数分钟时间,适当展开讨论,使得大家愉快地接触、学习和接受医学伦理的新知识,然后主动应用到医护临床工作中。[1]我们还注意到,对于可预期的死亡(出于使患者获得最佳利益的目的,有意识地减轻患者的痛苦,如注射吗啡以缓解患者的痛苦,由此有可能导致患者可预见的死亡),老年病房工作人员的认可度明显高于非老年组,并且,老年病房组经历的生前预嘱也明显多于非老年病房组,表明在老年群体以及为该群体服务的团队中,大家对死亡有着更深入的接触和更准确的理解。

3.3 恰当的医学伦理学继续教育有助于医护人员提高临床能力

本次调查发现,仅有25%的被调查者在工作后接受了医学伦理学继续教育课程,大部分则是工作后在临床过程中自行摸索和积累相关知识。调查结果显示,继续教育组对可预期死亡的认知正确率明显高于工作积累组。目前,医学伦理课程在我国医学院校重视程度不够,医学生走上工作岗位后,发现其所学的医学伦理学知识跟不上时代的要求。因此,医学伦理学新知识的更新对于提高医护人员的工作能力有很大帮助,将医学伦理学教育纳入继续医学教育极具必要性。

[1] 王刚石,李天志,李婷婷.医学伦理学知识教育在老年临床工作中的实践体会[J].中国老年学杂志,2016,36(24):6301-6303.

[2] Reeve E, Denig P,Hilmer SN,et al.The Ethics of Deprescribing in Older Adults[J].Bioeth Inq,2016,13(4):581-590.

[3] Lipman HI, Kalra A, Kirkpatrick JN. Foundations of medical decision-making for older adults with cardiovascular disease[J]. Geriatr Cardiol, 2015,12(4):335-339.

[4] Meyer-Zehnder B, Albisser Schleger H, Tanner S, et al. How to introduce medical ethics at the bedside-Factors influencing the implementation of an ethical decision-making model[J].BMC Med Ethics,2017,18(1):16.

[5] Farrell TW, Widera E, Rosenberg L, et al.AGS Position Statement: Making Medical Treatment Decisions for Unbefriended Older Adults[J]. Am Geriatr Soc,2017,65(1):14-15.