医患不同视角下医患信任的现状及影响因素分析

——基于北京六家医疗机构的调查研究*

孙咏莉

(首都医科大学卫生管理与教育学院/首都卫生管理与政策研究基地,北京 100069,yonglisun.11@163.com)

医患关系本质上是一种“信托关系”——信任并且托付[1]。在中国社会转型时期特有的人际信任危机背景下,医患之间的信任也受到了严重挑战[2]。患者对医生的信任开始于对医生群体及医疗卫生系统的一般信任,发展于与接诊医生建立起来的人际信任。受社会制度文化和个体特征的综合影响,医患间的信任呈现出一种复杂、多元的形态,既是一种理性选择的结果,又是一种道德信念的体现。患者必须信任和支持医生的诊疗与判断能力,医生则要能够倾听患者的疾病体验和关注患者的心理感受,双方对于疾病的认知模式趋于一致,才能够形成良好互信的医患关系基础。

通过回顾国内外医患关系研究的相关文献发现,学界对医患信任这一问题的研究主要集中在含义与重要性[3-6]、医患信任测量方法[7-12]、医患主体[13-17]、影响因素等几个方面。而对于影响医患信任主要因素的研究,医患间的信任往往与满意度、医疗关系的可持续性、治疗结果的忠实性等密切相关[18]。众多学者也从不同视角来探索影响医患关系的相关因素,如医疗机构[19-20]、医疗人员[21-24]、就医情境[25-26]等方面,还有诸如社会媒体[27]、政府医疗改革措施[28]及社会诚信制度[29]等。

但是目前,国内关于医患信任的研究是从作为弱势群体的患者角度出发,大多忽略了医疗服务提供者一方。信任是相互的,若忽略其中一方的诉求,那么其信任关系的建立也只能是基于利益基础之上的短暂行为。要建立持久而稳定的医患关系,就必须从双方的利益诉求出发,分析医患双方对医患关系的认知差异,探求影响医患信任的各种因素。

本研究从医方和患方两个层面探究医患信任现状及相关影响因素,为缓解医患矛盾,解决医患信任危机提供依据,进而促进和谐、信任的医患关系的构建。

1 研究设计

1.1 问卷设计

根据文献回顾和研究目的,自制医患信任相关因素调查问卷,主要是调查医患双方对对方信任认知程度及其影响因素。问卷主要包含3个部分的内容:一是医患双方对对方信任程度的认知现状,共1个测量题项:医者/患者对就诊过程中患者/医者的信任程度;二是医患信任影响因素部分,包含两部分的内容:①医患双方对不同级别医院的信任程度,共3个测量题项,分别体现对三级医院、二级医院和社区卫生机构的信任,②医务人员对医患沟通的不同方式影响医患信任程度的评价,考察项目主要包括医务人员与患者沟通的仪表、内容、态度、表达方式以及在患者遇到问题时医务人员和医院的反应和处理方式等,共9个测量题项;三是被调查者的人口学特征,包含性别、年龄、受教育程度、月均收入等。问卷的前两个部分采用李克特5点量表的形式进行测量评价,1=非常不信任/影响很小,5=非常信任/影响很大,数值越大,水平越高。由于采访对象有医者和患者,问卷在语句、问法等方面会存在一定差异,但主要内容不变。

1.2 研究方法和数据来源

本研究综合运用文献研究法、问卷调查等定量定性综合分析方法,采用立意抽样的方法选择了北京地区三级、二级和社区卫生机构等不同级别的医院进行调研。研究对象包括医务工作者和患者两类人群,对他们进行问卷调查和访谈。问卷调查医务工作者540人,患者616人,共1156人。其中医方包括行政管理人员、临床医生和护理人员;患方包括患者及患者家属。医方的医生和护士来自院内临床科室;患方来自院内临床科室的门诊。

问卷调查数据运用Epidata建立数据库,对调查问卷数据进行录入,并在每位录入员的录入结果中随机抽取30%进行核查,以保证质量。随后运用SPSS19.0软件,对医者和患者调查数据分别进行统计分析。

1.3 样本特征分析

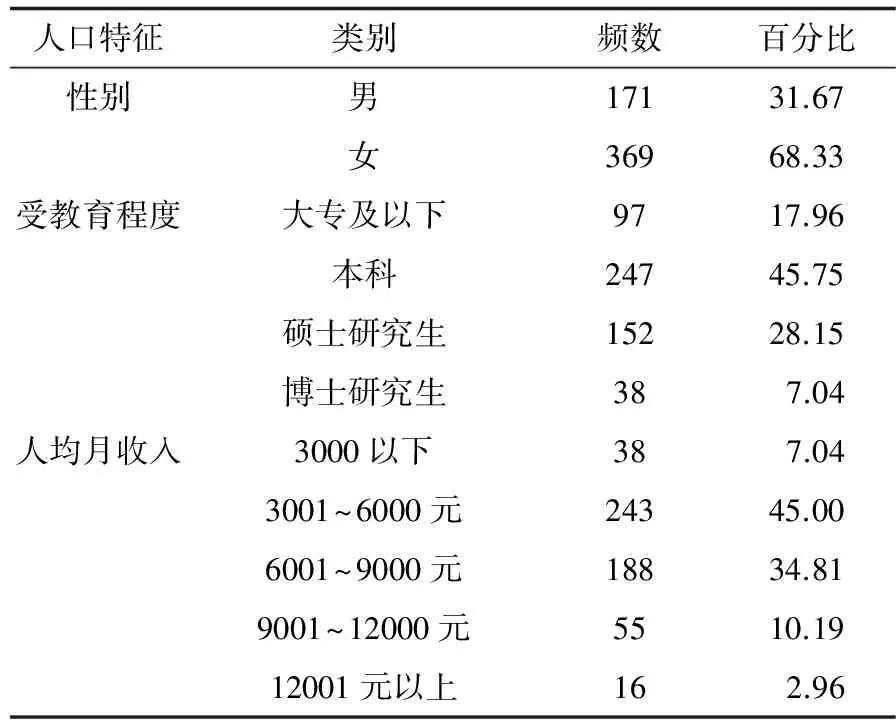

表1 患者样本特征分析

表2 医者样本特征分析

注:受教育程度样本缺失量为6人

如上表所示,接受调查的616名患者中,虽然男女分布比例未达到1∶1,但数据对调查结果影响不大。学历为“大学本科及以上”的人数最多,占26.14%,“高中”占25.97%,学历分布较均衡;月均收入为0~5000元的人数最多,占69.81%,其次在5001~10000元区间的占23.21%,其他层次的月均收入人数较少,共占6.98%。

接受调查的540名医者中,虽然性别分布比例未达到1∶1,但参与调查的医务人员性别比例对研究结果影响较小,主要以本科和硕士研究生为主,占73.90%,受教育程度高。故接受调查医者的收入结构均衡。

2 实证分析

2.1 医患双方信任现状分析

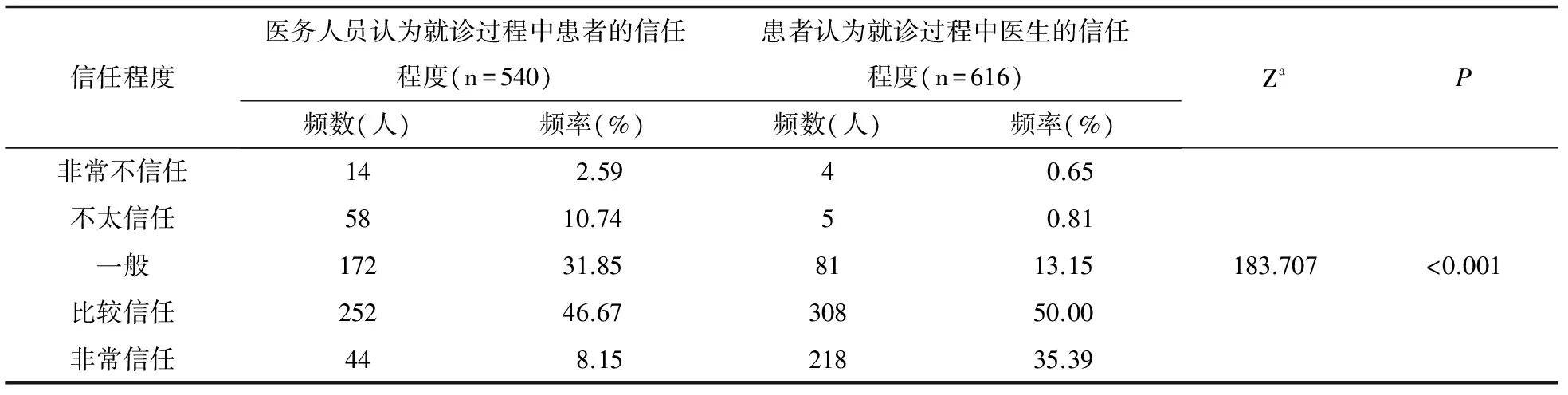

表3 医务人员与患者对就诊过程中信任程度的评价

注:a医务人员与患者对就诊过程中信任程度的评价做Kruskal Wallis Test

如表3所示,选择“非常信任”的患者占35.39%,而同样选择的医务人员占8.15%;选择“不太信任”的患者仅占0.81%,相比医务人员占10.74%;选择“非常不信任”的患者仅占0.65%,相比医务人员占2.59%,总体来看,医患对双方都是倾向信任的,医务人员认为就诊过程中患者的信任程度低于患者认为就诊过程中医生的信任程度。经Kruskal Wallis 检验,医务人员与患者对就诊过程中的信任程度评价存在差异,非参数检验有统计学意义(P<0.001)。可见,医患间的信任程度评价差异明显,患者普遍对医生非常信任或比较信任,而医生在就诊过程中感受到的患者信任程度是比较信任或一般。在与患者的交流中,患者去医院进行问诊治疗是相信医者且本着治愈的目的,对医生的期望或者说初始信任是很高的,但是由于治疗过程的漫长或者是见效缓慢,对医者会产生一定怀疑,引发信任危机,但是一旦治疗完成,疾病清除,信任程度又立马上升;而医者却认为患者并不是那么信任自己,可能是因为在治疗过程中,患者的心情是比较焦虑的,因而会不断追问医者治疗情况或病情发展,使得医者产生患者并不是那么信任自己的感觉。

2.2 医患信任的影响因素分析

2.2.1 医院级别的影响。

表4 医务人员对不同级别医院医患信任的评价(n=540)

注:a缺失值=14,b缺失值=23,c缺失值=23,对三级、二级、社区医院医患信任影响程度评价做Kruskal Wallis Test

表5 患者对不同级别医院医患信任的评价(n=616)

注:a对三级、二级、社区医院医患信任影响程度评价做Kruskal Wallis Test

如表4所示,医务人员对不同级别医院医患信任的评价有差异,经非参数检验有统计学意义(P<0.001)。三级医院、二级医院和社区卫生机构选择“非常信任”和“比较信任”的占比大致依次递减,尤其是三个级别医院选择“比较信任”的占比依次为56.46%、28.24%、15.28%,依次递减明显;其次,三个级别医院选择“非常不信任”“不太信任”的占比依次递增,尤其是三个级别医院选择“不太信任”的占比依次为5.32%、11.61%、28.82%,依次递增明显。患者对不同级别医患信任的评价也呈现相似的变化(如表5所示)。可见,多数医患认为三级医院的医患信任程度最好,其次是二级医院,社区卫生机构医患信任程度较差。

国内的医院按不同的标准被分为不同的级别,一般来说,三级医院的医疗技术水平较高,在技术性信任层面,三级医院被信任程度相对较高,这与调查结果相一致。

2.2.2 医患沟通方式的影响。

表6 医务人员对医患沟通的不同方式影响医患信任程度的评价(n=540)

注:部分问卷选项有缺失

如表6所示,多数医务人员认为有关医患沟通的不同方式均对医患信任影响较大或影响非常大,各个评价项目选择“较大”和“影响非常大”的比例之和均超过70.0%,可见医务人员评价医患沟通对医患信任影响大的认同度高。

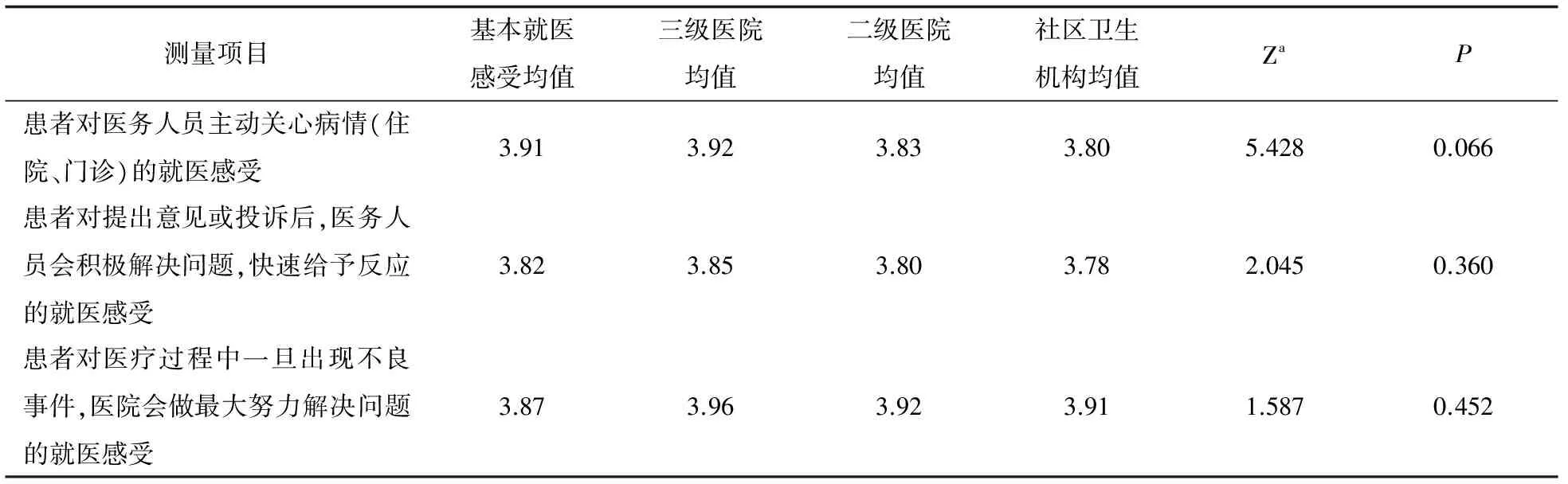

表7 患者的基本就医感受影响不同级别医院医患信任程度的评价(n=616)

续表

注:a 对三级、二级、社区医院医患信任影响程度做Kruskal Wallis Test

患者认为医务人员穿戴整洁、言谈举止得体对医患信任影响程度较高,首先是对三级医院医患信任的影响程度最高,其次是社区医院,仪表是医者给患者的第一印象,得体的仪容仪表更容易给人信任的感觉。对三级医院、二级医院、社区医院影响程度评价差别做多独立样本非参数检验,P=0.03,结果总体有统计学意义,可以认为患者对不同级别医院医务人员穿戴整洁,言谈举止得体的医患信任程度评价存在不同。

患者认为医者详细询问患者的相关病史和病情对医患信任影响程度较高,首先是对社区卫生机构医患信任的影响程度最高,其次是二级医院,最后是三级医院。其中的原因可能是二、三级医院的医疗技术水平较高,使得大量的疑难病患者涌向三级医院,造成医务人员的负荷重,无时间也无精力花费更多的时间进行详细问诊,而社区卫生机构问诊人数相对较少,医者相对有更多时间来进行问诊。对三级医院、二级医院、社区医院影响程度评价差别做多独立样本非参数检验,P=0.001,结果总体有统计学意义,可以认为患者对不同级别医院医务人员详细询问患者的相关病史和病情的医患信任程度评价存在不同。

患者认为医务人员愿意倾听患者诉说对医患信任影响程度较高,首先是对社区卫生机构医患信任的影响程度最高,其次是二级医院和三级医院。课题组猜想社区卫生机构的专业技术水平与二、三级医院存在一定的差距,因此患者在医院软件上进行评价补偿。对三级医院、二级医院、社区医院影响程度评价差别做多独立样本非参数检验,P=0.057,结果总体无统计学意义,可以认为患者对不同级别医院医务人员愿意倾听患者诉说的医患信任程度评价无差别。

患者认为医务人员的话语能够让其感到安慰对医患信任影响程度较高,首先是对三级医院医患信任的影响程度最高,其次是二级医院。对三级医院、二级医院、社区医院影响程度评价差别做多独立样本非参数检验,P=0.0627,结果总体无统计学意义,可以认为患者对医务人员的话语能够让其感到安慰的医患信任程度评价无差别。

患者认为医务人员通俗易懂地解释病情及关心的其他问题对基本就医医患信任影响程度较高,首先是对三级医院医患信任影响程度最高,其次是二级医院。对三级医院、二级医院、社区医院影响程度评价差别做多独立样本非参数检验,P=0.094,结果总体无统计学意义,可以认为患者对不同级别医院医务人员通俗易懂地解释病情及关心的其他问题的就医感受影响医患信任程度评价无差别。

患者认为医院提供各种与医务人员沟通渠道的就医感受对基本就医医患信任影响程度较高,其中对三级医院医患信任影响程度最高,其次是二级医院。对三级医院、二级医院、社区医院影响程度评价差别做多独立样本非参数检验,P=0.018,结果总体有统计学意义,可以认为患者对不同级别医院提供各种与医务人员沟通渠道的就医感受影响医患信任程度评价有差别。

患者认为医务人员主动关心病情(住院、门诊)基本就医感受对基本就医医患信任影响程度较高,其中对三级医院医患信任影响程度最高,其次是二级医院。对三级医院、二级医院、社区医院影响程度评价差别做多独立样本非参数检验,P=0.360,结果总体无统计学意义,可以认为患者对不同级别医院医务人员主动关心病情(住院、门诊)基本就医感受影响医患信任程度评价无差别。

患者提出意见或投诉后,医务人员会积极解决问题,快速给予反应对基本就医医患信任影响程度较高,其中对三级医院医患信任影响程度最高,其次是二级医院。对三级医院、二级医院、社区医院影响程度评价差别做多独立样本非参数检验,P=0.425,结果总体无统计学意义,可以认为患者提出意见或投诉后,医务人员会积极解决问题,快速给予反应对不同级别医疗机构医患信任程度评价无差别。

患者对医疗过程中一旦出现错误或不期待的事情,医院会做最大努力使问题得到圆满解决的基本就医感受对基本就医医患信任影响程度较高,其中对三级医院医患信任影响程度最高,其次是二级医院。对三级医院、二级医院、社区医院影响程度评价差别做多独立样本非参数检验,P=0.452,结果总体无统计学意义,可以认为患者对医疗过程中一旦出现错误或不期待的事情,医院会做最大努力使问题得到圆满解决对不同级别医疗机构医患信任程度评价无差别。

3 结论与建议

本研究在前任研究的基础上,从医者和患者两个视角,选择医院级别和沟通方式两个微观角度进行平行调研,在此基础上进一步定量分析不同视角下不同级别医院和沟通方式对医患信任的影响关系。研究结论表明:①医患对双方都是倾向信任的,医务人员认为就诊过程中患者的信任程度低于患者认为就诊过程中医生的信任程度;②医患双方都倾向认为医院级别对医患信任有较大影响,医务人员对不同级别医院医患信任的评价有差异,多数医患认为三级医院的医患信任程度最好,其次是二级医院,社区卫生机构医患信任程度较差;③医患双方都倾向认为沟通方式对医患信任有较大影响,其中患者认为医者仪表、详细询问病情、沟通渠道的提供对不同级别的医院存在影响的差异性。

从医院级别和医患沟通的角度来看,在专业性水平差异不大的情况下,加强医患沟通,医院是一个提供问诊服务的场所,首先医者作为专业人士,仪表、行为得体,给人值得信赖的第一感觉;其次问诊过程中,患者属于弱势且被动的一方,医者在准确把握病情的前提下,要善于运用心理技巧,通过情感支持、信息阐述等方式加强患者信任。导致目前医患信任危机的重要根源就是突发不良事件没有得到迅速、良好的解决,因此医院十分有必要建立公关应急机制,促进紧急或问题事件的专业合理解决。

[1] 吕兆丰,王晓燕,张建.医患关系现状、原因及对策研究[M].北京:中国书店出版社,2010:40-47.

[2] 郑也夫,彭泗清.中国社会中的信任[M].北京:中国城市出版社,2003:291.

[3] Steven D Pearson, Raeke LH. Patients’ trust in physicians: many theories,few measures,and little data[J].Journal of General Internal Medicine,2000,15(7):509-513.

[4] Pellegrino. E,Thomasma D. Fidelity to Trust IN the Virtues in Medicine[M].New York: Oxford University Press,1993:6-8.

[5] 宫福清,张斌.重建医患间的信任[J].中国医学伦理学,2006,19(4):65-67.

[6] David H Thom,Mark A Hall,Gregory Pawlson L. Measuring patients’ trust in physicianswhen assessing quality of care[J].Health Affairs(Millwood),2004,23(4):124-132.

[7] Hall M A,Camacho F,Lawlor J S,et al. Measuring trust in medical researchers[J].Medical Care,2006,44(11):1048-1053.

[8] Safran D G,Tatrada, Rogerswh,et al. Linking primary care performance to outcomes of care[J].Journal of Family Practice,1998,47(3):213-220.

[9] Kaoac,Greendc,Zaslavskyam,et al. The relationship between method of physician payment and patient trust[J].Journal of the American Medical Association,1998,280(19):1708-1714.

[10] Hallma, Zhang B, Dugan E,et al. Measuring patients’ trust in their primary care providers[J].Medical Care Research,2002,3(59):293-318.

[11] 董恩宏,鲍勇.基于医疗质量管理患者信任度评价指标 Delphi 构建[J].科技管理研究,2011,31(24):48-52.

[12] 李耀炜.基于消费者视角的我国医疗服务对患者信任度的影响研究[D].石家庄: 石家庄经济学院,2013:45-60.

[13] Cunningham Peter J. High medical cost burdens,patient trust and perceived quality of care [J].Journal of General Internal Medicine,2009,24(3):415-420.

[14] Hausmann L R M, Kwohck, Hannon MJ, et al. Perceived Racial Discrimination in Health Care and Race Differences in Physician Trust[J]. Race and Social Problems,2013,5(2):113-120.

[15] 黄晓晔.“关系信任”和医患信任关系的重建[J].中国医学伦理学,2013,26(3):300-302.

[16] 马志强,孙颖,朱永跃.基于信任修复归因模型的医患信任修复研究[J].医学与哲学(A),2012,33(11):42-44.

[17] 朴金花,孙福川.医患双方视角下的医患信任关系研究[J].中国医学伦理学,2013,26 (6): 772-774.

[18] 周常春,徐雪.近年来国内外医患信任研究综述[J].昆明理工大学学报 (社会科学版),2015,15(1):8-14.

[19] 唐庄菊,汪纯孝,岑成德.专业服务消费者信任感的实证研究[J].商业研究,1999(10):49-51.

[20] 徐昕,卢荣荣.纠纷与纠纷解决暴力与不信任——转型中国的医疗暴力研究:2000-2006[J].法制与社会发展,2008(1):84-103.

[21] 李德玲,卢景国.从患者视角看预设性信任/不信任及其根源[J].中国医学伦理学,2011,24(2):201-203.

[22] 杨同卫,苏永刚.患者对于医生之信任产生的机理: 关系依赖与理性选择[J].医学与哲学(A),2012,33(2):19-20.

[23] 杨阳.信任是医患关系的内在价值——中国与新西兰医患信任关系之比较研究[D].大连: 大连医科大学,2007:36-40.

[24] Ommen Oliver,Thuen Sonja, Pfaff H, et al. The relationship between social support, shared decision-making and patient’s trust in doctors[J].International Journal of Public Health,2010,56(3):319-327.

[25] 李耀炜,张茂林.我国医疗服务对患者信任度影响研究[J].合作经济与科技,2013(14):91-92.

[26] 陈燕凌,赵存现,穆云庆,等.基于城市一卡通的医疗消费积分系统应用与探讨[J].中国卫生质量管理,2010,17(1):51-52.

[27] 王倩,郝爱.医患信任危机,媒体应当反思[J].青年记者,2013(4):47-48.

[28] 高文侠.从“拒签手术” 看我国医患信任危机及其消解机制[D].济南:山东大学,2009:50-66.

[29] 宁丽红.患者信任医生的影响因素及其改善途径研究[D].济南:山东大学,2013:55-60.