在生物“免疫调节”教学中渗透性教育的教学设计

涂卓

【摘 要】本文以生物学课程“免疫调节”为例,论述根据学生已有的知识储备和本节课内容特点,采用模型建构和问题驱动相结合的教学策略,围绕问题渗透性教育,并通过感性材料创设问题情境,引导学生深刻理解免疫调节的内涵,促进学生的健康成长。

【关键词】生物教学 性教育渗透 艾滋病 教学设计

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2018)11B-0097-03

《普通高中生物学课程标准(2017 年版)》中提出,生物学课程的基本理念是生物学课程要着眼于学生全面发展和终身发展的需要,而性教育是学生生命成长整个过程当中不可或缺的组成部分,然而老师们却往往忽略了这个方面。现在的青少年在高中阶段对“性”普遍存在困惑,尤其是近几年来高中生堕胎事件频频发生。可是要想在高中阶段单独设立性教育课程又难以实现。因此利用生物学教材蕴含丰富的与性教育相关的知识,在生物教学的同时渗透与之相关的性教育,对学生性健康成长具有指导作用。可见在生物教学中渗透性教育是非常有必要的。比如,人教版高中生物学教材《稳态与环境》第 2 章中“免疫调节”一节中《资料分析》以及课后《科学·技术·社会》部分有“艾滋病的死及其与免疫系统受损的关系,如何预防以及如何对待艾滋病人”的内容。因此在本节课的教学中,以有关艾滋病的内容作为线索,帮助学生了解导致艾滋病的原因——免疫系统失调,进而扩展到免疫调节具体内容的学习。在初中阶段学生已经学过免疫与计划免疫,对人体的三道防线有了一定的基础,了解免疫的功能,但对特异性免疫的内容,如特异性免疫的过程,由于其较为复杂,专业性强,难以理解,因此这也是本节课的教学重点和难点。

一、教学目标

(一)知识目标。列举人体抵御病原体的防线,列举说明人体免疫系统的组成及功能,概述体液免疫和细胞免疫的过程及二者关系,区别几种免疫细胞的作用,概述免疫学的应用。

(二)能力目标。自主分析资料,提高获取信息和处理信息的能力;通过教材文字表述尝试构建概念模型,由概念模型理解并表述概念之间的关系,锻炼图文转换、准确表达能力。

(三)情感态度与价值观目标。通过艾滋病的素材分析,关注艾滋病的流行和预防,体验预防艾滋病的必要性,确立保护健康意识;养成良好的生活习惯,形成正确的性健康观念。

二、教学过程

(一)创设情境,导入新课。用多媒体播放艾滋病的教育宣传视频,视频中讲解了 HIV 病毒的致病机理和传播途径、预防措施等相关内容。组织学生进行讨论,引导和帮助学生概括出艾滋病患者是由于受到病毒攻击致使 T 细胞不断减少,免疫系统功能逐渐丧失,各种感染概率增加,最终导致死亡。进而引出对主体内容的学习。

设计意图:通过艾滋病在全球的患病率及流行趋势等情况,使学生对艾滋病在全球和我国的严重性有感性认识,再引出艾滋病的危害,进而让学生感受到免疫系统的重要性,知道预防艾滋病的重要性,使学生对本节内容产生学习兴趣,提高学生学习注意力。

(二)认识免疫系统的组成。教师采用问题串的形式,引导学生阅读教材内容,构建免疫系统组成的概念图。

问题 1:免疫系统组成分为哪三个部分?

问题 2:这三个部分又包含哪些内容?

从器官、细胞、活性物质三个维度引导学生了解免疫系统的组成,并对概念图进行补充完善。

(三)举例引导,归纳人体三道防线功能。教师过渡提问,我们生活在这个充满各种病原体的环境中,但从不轻易生病,为什么呢?为什么皮肤会产生分泌物呢?呼吸道内,鼻腔内存在大量的纤毛是起什么作用呢?唾液中大量的溶菌酶又是如何分解细菌的呢?皮肤破损后,伤口感染会导致什么后果?人体免疫力受损后,淋巴结会如何变化?

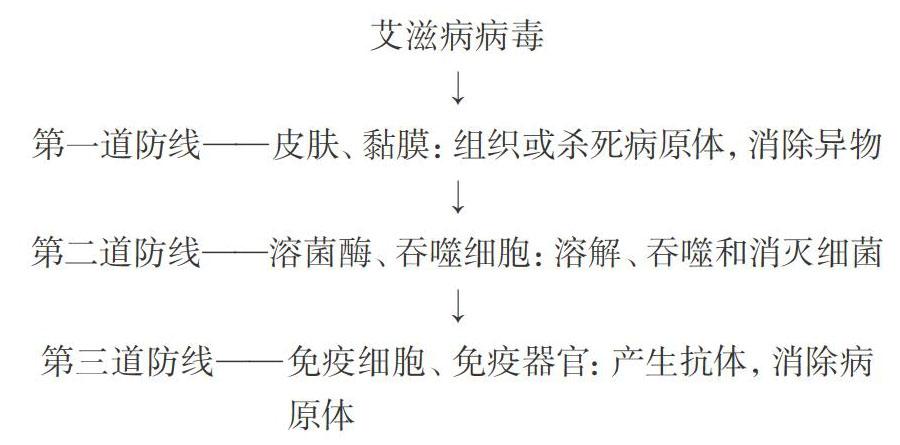

引导学生回忆初中学过的三道防线,并以抗击艾滋病病毒为例,引导学生进行梳理:

结合例子归纳并进行比较得出:第一、二道防线被称作是非特异性免疫,是人一生下来就有的,不针对某一特定病原体,而是对多种病原体都有一定的防御作用;对于一些特定的病原体或异物,则由被称作特异性免疫的第三道防线起作用。根据引起特异性免疫作用对象的不同,特异性免疫又分为体液免疫和细胞免疫。体液免疫的作用对象是侵入内环境(细胞外液)中的抗原,细胞免疫的是被抗原侵入的宿主细胞(靶细胞)。

设计意图:从学生已有的知识和经验入手,通过问题引导和具体的例子分析,培养学生独立构建知识框架和归纳总结的能力。

(四)问题驱动,构建特异性免疫调节概念模型。教师在总结免疫系统的功能是防卫、监控和清除后,过渡提问:(1)艾滋病病毒在免疫调节中属什么成分呢?(2)艾滋病攻破了人体几道防线?(3)第三道防线又是如何“沦陷”呢?(引出艾滋病病毒的生物学术语叫抗原的概念,该病毒是如何促使 B 细胞发生变化的,发什么了怎样的变化,形成或产生了什么物质?最后又是如何消灭该病毒的?)

设计意图:贴合生活情境的问题能激起学生的学习兴趣,提高学生学习的积极性,进而对他们独立思考,自主分析问题并解决问题的能力有所提升。

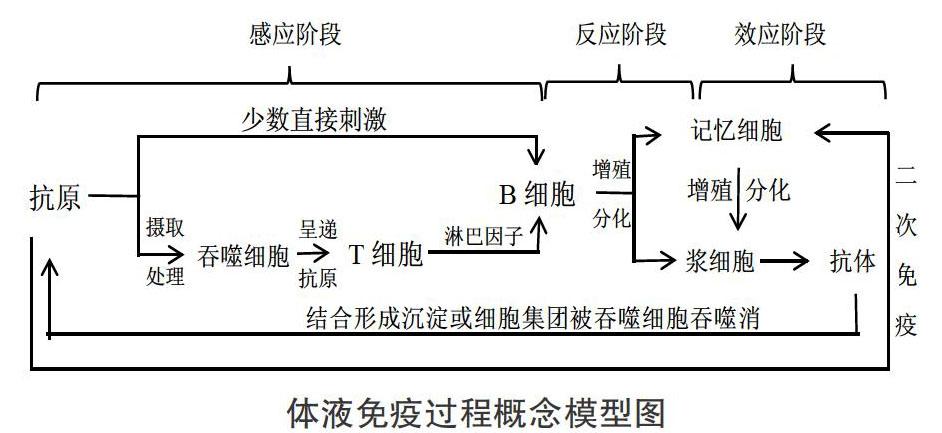

1.体液免疫

组织学生阅读教材第 37 页图 2-15,并结合旁边的文字描述思考问题:

(1)HIV 病毒的入侵会促使 B 细胞如何反应?(2)会有什么物質的生成?(3)该如何反应摧毁艾滋病病毒?接着播放动画,展示 B 细胞免疫过程的动画视频,并区分感应、反应、效应阶段进行播放。组织学生展开讨论后请同学表述 B 细胞参与的免疫反应过程,并在黑板上构建体液免疫的概念模型。教师纠正错误后进行进一步梳理、板书,点拨深化体液免疫反应的过程。

体液免疫过程概念模型图

2.细胞免疫

教师过渡提问:抗体是在内环境,即细胞外液中发挥作用,而病毒只能靠活细胞才能生存,因此该如何消灭侵入靶细胞的 HIV 病毒?引出细胞免疫的功能—— 消灭胞内病原体。

教师组织学生讨论问题:(1)T 细胞在体液免疫过程中接触抗原还会发生什么变化呢?

(2)效应 T 细胞在什么情况下发挥作用?又是如何发挥作用的呢?

在学生讨论得出部分答案后,教师再播放 T 细胞免疫过程的 flash,并分别在感应、反应、效应阶段停顿,进行简单的说明,最后由学生自行构建细胞免疫过程的概念模型。

细胞免疫过程概念模型图

设计意图:通过问对问题的研究,学生对获取的信息理解更为完整,记忆也更为深刻。同时对学生构建概念模型能力有所提升,促使学生对体液免疫和细胞免疫的具体过程及两者之间的联系有更为理性的认识。

3.体液免疫与细胞免疫的联系

以 T 细胞为共同点,帮助学生认识到,两种免疫过程是相对独立却又相互联系、配合,共同完成免疫调节。在老师提示和引导下,组织学生合作完成特异性免疫概念模型的建立,并进行梳理归纳:对于外毒素,体液免疫发挥作用;对于胞内寄生物,体液免疫先起作用,阻止寄生病原体通过血液循环而扩散,当寄生病原体进入细胞后,细胞免疫将抗原释放,再由体液免疫最后清除。

特异性免疫概念模型图

(五)問题驱动,建构艾滋病的致病机理。组织学生合作讨论课本“资料分析”模块—— 艾滋病死因和免疫系统受损的关系,再次回顾课前播放的视频内容,提出问题:

问题 1:艾滋病有哪些传播途径?

大部分高中学生都能清楚地说出传播艾滋病的三条途径是性接触、血液传播、母婴传播。教师应着重剖析此三条途径,帮助学生清楚地认识到HIV病毒主要存在于精液、阴道分泌物、血液、乳汁中。

教师还应通过感性材料创设真实的问题情境:①静脉注射毒品;②卖淫嫖娼,经常更换性伴侣;③男男同性性行为者;④与艾滋病患者公用纹身、纹眉器械;⑤与艾滋病人公用剃须刀等。引导学生积极讨论,使学生懂得什么行为是感染艾滋病的高危行为,树立自我保护意识和自尊自爱的价值观,建立有意隔绝艾滋病传播途径、远离毒品意识,洁身自好,学会健康生活。

问题 2:为什么 HIV 浓度升高、人体免疫能力丧失会导致艾滋病患者的死亡?

组织学生阅读教材 P36 资料分析中 HIV 感染人体后,体液中 HIV 浓度和人体内主要的免疫细胞—— T 细胞数量的变化过程的曲线图,在教师的提示下,学生思考,(下转第121页)(上接第98页)在 HIV 病毒破坏下,T 细胞数量的降低与免疫系统功能的丧失的关系,进而得出 HIV 病毒的致病机理是 HIV 直接攻击人体的免疫系统,并入侵 T 细胞,使 T 细胞大量死亡。通过上一环节体液免疫与细胞免疫联系的学习,学生已经知道 T 细胞在细胞免疫和体液免疫中都发挥着至关重要的作用。因此 T 细胞大量死亡会导致患者丧失一切免疫功能,各种传染病则乘虚而入,最终导致患者死亡。

问题 3:你如何看待艾滋病人?

教师通过感性材料创设真实的问题情境:①与艾滋病感染者日常生活和工作接触,如握手、拥抱、理解性接吻;②共用餐饮具、办公用具;③共用浴室、游泳池,打喷嚏以及蚊虫叮咬。使学生明白日常接触不会使人感染艾滋病病毒,使学生建立对待艾滋病感染者、艾滋病患者的正确态度,不应害怕和歧视,更多的应是尊重、关心和帮助。

设计意图:《普通高中生物学课程标准(2017 年版)》中提出生物学课程应注重使学生实现在生活的背景中学习生物学,因此在教学过程中设置真实的问题情境以激发学生思考和探索的兴趣。以问题作为引导,使学生能积极思考,在教师的帮助下解决实际问题并实现性教育的渗透。

最后还可以让学生通过自主构建模型总结归纳艾滋病致病原因,一来可以让学生复习免疫调节的基本原理,二来也可以提高学生的表达能力和逻辑思维能力。

三、教学反思

将性教育融入生物教学当中是极富创造性和挑战性的工作,教师要关注当前高中生心理特征变化和青春期性教育需求,将性教育渗透进生物课堂,从而体现生物学的科学价值和人文社会价值。

在建构体液免疫和细胞免疫过程的概念模型中,使用问题驱动法,注重设计层次化的问题,体现特异性免疫的过程性,同时注重有效激发学生的探究欲望,主动学习,最终掌握知识的核心,充分体现从“学科知识本位”到“学生发展本位”的转变。

同时,注重将相关性教育内容渗透进本节课的教学中,关注艾滋病的流行和预防,开展性生理、性心理及性社会教育。这对青少年的健康成长、养成良好的生活作风有一定的积极作用,实现从“侧重认知层面”到“关注整体层面”的转变。

【参考文献】

[1]王杨杨.2017年普通高中生物学课程标准解读[J].现代交际,2017(5)

(责编 卢建龙)