秋白,1935

☉徐海蛟

1934年10月间,第五次反“围剿”失败,中央及红军开始长征,瞿秋白因要求参加,未获批准。王明等人在生死存亡的转折中,要丢掉一些重型武器,也要趁机甩掉一些人,一些挡了他们的路、光芒和才气,总是让他们看到自身的黯淡的人。他们说瞿秋白身体状况欠佳,不适合转战南北,还是原地留守,在苏区指挥游击战。

瞿秋白患有严重的肺炎,他这样的身体倒真不适合辗转作战。他拖着病弱的身体,在福建乡郊野外东躲西藏,像一个离群索居的人。

1935年2月24日,一个雾蒙蒙的清晨,早春的寒意还未褪去。瞿秋白带领一支小分队出现在福建长汀县的山间小道上。这是一支疲惫的队伍,战士们衣衫褴褛,装备简陋,脸上写着疲倦,像一群越冬的鸟,渴望寻觅到温暖的巢穴。队伍到达长汀县濯田区水口镇小径村,突然村口枪声大作,长汀县地方反动武装保安团包围了小径村。

突围中,患重病的翟秋白跑了一段路就上气不接下气了,战友邓子恢过来拉着他跑。他已筋疲力尽,对邓子恢说:“我病成这个样子,实在走不动了,你别管我,快走吧!”

邓子恢执意要背瞿秋白走。瞿秋白不同意,他隐蔽在一处灌木丛里,让邓子恢带着队伍冲了出去。那一刻,他的身体承受不住急速奔跑,停下后,心里才稍稍安定些了。任何时刻,他都希望自己保有一些从容。

敌人很快发现了他,这是预料中的事。起初一段时间里,敌人并不知道他就是瞿秋白。

在刑讯逼供面前,他始终安静地坐在审讯室里,像一个打坐的禅师,他说自己叫林琪祥,是个职业医生。

但事情急转直下,有好几个人相继叛变,都供出了瞿秋白。后来一个叛徒被领到瞿秋白面前,愿意用脑袋担保面前的人就是瞿秋白。叫林琪祥的人才淡淡地笑了,他说:“既然如此,也别浪费这位好汉一颗上好的脑袋了。你们执意说我是瞿秋白,我就真是瞿秋白。至于前些天说的‘林琪祥’‘职业医生’之类的话,你们权当我写了一篇小说。”

瞿秋白是一条大鱼,国民党三十六师师长宋希濂心情颇为复杂,他既要想方设法让瞿秋白靠近国民党,又在内心深处对瞿秋白的为人和才华抱有很深的敬仰。他意识到,对待瞿秋白这样的人硬碰硬是不行的,得以柔克刚。

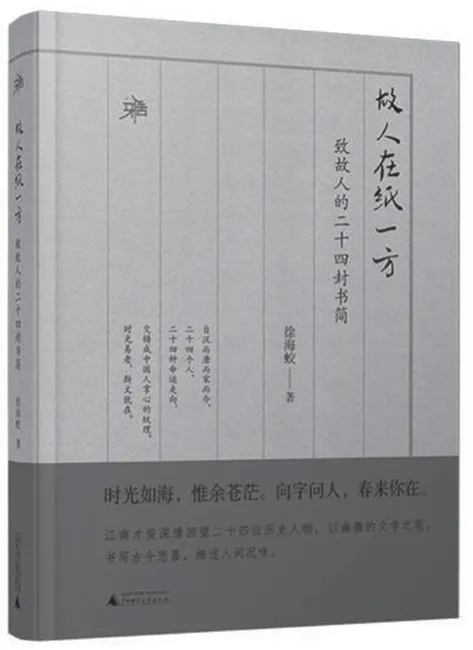

瞿秋白就义前遗照,平静从容

于是,瞿秋白获得了特殊“礼遇”,宋希濂命令手下为瞿秋白找到了一间较大的囚室,还下了“优裕生活”的指示。起初,他担心瞿秋白会拒绝,许多被捕的革命者对国民党的任何优待都是嗤之以鼻的。但瞿秋白倒爽快,这让宋希濂觉得隐约看见了曙光。其实,宋希濂错了,瞿秋白只是觉得自己并不需要在形式上保有所谓的清白,他有坚贞的人格和坚实的底线。

宋希濂询问瞿秋白在生活和健康上有什么要求。瞿秋白说,他作为病人,不反对看病吃药;作为文人,要写东西,需要笔墨纸砚和书桌;又说他写东西习惯上需要烟酒,但身无分文,仅有的财物全被保安团官兵搜走了,他需要烟和酒。这些宋希濂全同意了。

宋希濂倒也考虑周全,不但为瞿秋白准备了一张大书桌,还为他搜罗了一些古籍,并按照三十六师“官长饭菜”的标准供应膳食,且随时备有烟酒。他还考虑到了一个细节,那就是要求师长以下所有人一律称呼瞿秋白为“先生”。

瞿秋白在一间专门为他准备的大囚室里过起了短暂的读书写字生涯,写诗、治印、习字、喝酒、抽烟、静思……他已经做好了离开人世的准备,他用了很长时间写一篇长文《多余的话》,那是他自言自语式的一场反思,是一次终究脱不开文人气质的表白。

这也让我们知道,其他所有加给瞿秋白的身份都不是那么妥帖,像一件不合身的衣服。骨子里他只是一位文人,永远脱不开书生意气。

瞿秋白在既为书房也为囚室的小房间里自得其乐。连国民党的军官和哨兵都忍不住向他讨要书法和印章,只要大家开口,除了谈政治,瞿秋白都一一应承下来,一方一方为他们治印,一幅一幅地写好书法赠给他们。国民党的官兵们也对这个“共匪头目”钦佩有加,将瞿秋白的作品悄悄收藏了。

1935年6月10日左右,宋希濂第三次接到南京催问瞿秋白情况的来电。他觉得不能再等了,决定找瞿秋白作一次深谈,这也是一次貌似温和的审讯。

瞿秋白被押到了宋希濂的办公室,宋希濂先给瞿秋白倒了一杯水,开始了一场迂回曲折的谈话:“瞿先生,这些天我们的陈军医都用了些什么药?你的病情好转了吧?”显然,这是一句带着关切的话,不管假意还是真心,这话都有一种将交谈引向友好的趋势。

“谢谢。”瞿秋白呷了一口茶,“早已讲过,目前的处境,作为囚犯,我服药只是为了解除点病痛,已用不着作认真治疗。”一开口,他的姿态就已放在那里了,他并不会因为这样看似周至的关心而忘了自己囚犯的身份。当然,这也显示了一个信息,他并不打算更改作为囚犯的事实。

“瞿先生,你太悲观了。坦率地说,我是敬重你的。我在湖南上中学时就拜读过你的文章,那时慕名而不得见。今天在这种场合相见,在我也是一段意想不到的机缘。我今日虽有军务在身,仍有一种抑制不住的感慨……”

“宋先生,你不必往下说了。”瞿秋白打断了宋希濂的话,“我不想判断你讲这些话的用意,但我也可以坦率地说,首先,任何语言改变不了我们今天相对立的位置,其次,我的命运最终并非由你宋先生主宰,你讲这些怕也是多余的吧。”

话说到这里,瞿秋白逼着宋希濂不得不将温情的底牌收了起来。那天,宋希濂和瞿秋白谈了整整三个小时。

“好了,我还是那句话,现在争辩这些不合时宜,你我都不必浪费时间了吧!”这是瞿秋白留下的最后一句话。那天的谈话失败,也意味着宋希濂劝降的路走到底了。宋希濂只好再次电告南京高层,等待上面发落。

1935年6月17日中午,宋希濂接到蒋介石处决瞿秋白的密电。

1935年6月18日,这是最后一天。瞿秋白换了一身新洗净的衣服:黑褂、白裤、黑袜黑鞋。认真漱洗完毕,他为自己泡上一杯茶,点了一支烟。还有时间,他坐到窗前翻阅一本泛黄的唐诗集子。

他慢慢地往下翻,隔着千年时光,那些古人的心绪通过这脆薄的纸页深切地传达过来,他觉得自己在这个早晨真正读懂了这本被他翻了许多遍的唐人的诗集,读懂了他们的孤独,读懂了他们的悲悯,读懂了人生的无常,也读懂了命运的多舛……死亡让他接近了古人。

他用笔在宣纸上写下了这么一首诗,这些句子都是从唐人的诗里拣出来的,但谁又能说不也是瞿秋白用心写的呢?

“夕阳明灭乱流中,落叶寒泉听不穷。已忍伶俜十年事,心持半偈万缘空。”

写到此处,三十六师军法处处长余冰带着全副武装的士兵列队到了监狱门口。瞿秋白知道最后的时刻到了,他手里捉着的笔在纸上写下了最后一行诗:“眼底烟云过尽时,正我逍遥处。”墨迹淋漓,字体飞扬。

队伍进入了福建长汀中山公园,公园里有一小亭子,亭中已摆下了四碟小菜,一瓮酒,这是宋希濂备下的。这个国民党的高官依然不能抹去心里的敬意。看到这些,瞿秋白会意地笑了,他独自坐下来,小口吃菜,慢慢饮酒,一副自斟自酌的泰然模样。仿佛这是朋友为他设下的一个告别宴。

喝完最后一口酒,他起立掸去身上尘土,回头对军法处处长余冰说:“我有两个要求,我不能屈膝跪着死,我要坐着。第二点就是不能打我的头。”这是一个绅士对死亡方式的最后一次要求。

队伍离开中山公园,向刑场走去,瞿秋白一边往前走,一边突然有了唱歌的心情,于是他就开始唱了,先唱《红军歌》,再唱《国际歌》,他一遍又一遍,旁若无人地唱,这个文弱的书生,一路唱着走到了长汀郊外的罗汉岭,离行刑地已经不远了。但他却在罗汉岭下的一片草坪面前停住,目光向四周凝望了好一会儿,大声地对三十六师百余号行刑的官兵说:“此地甚好!”然后他坐了下来。那一刻阳光正打在他的额头,他的脸也变得明亮了。

他没有站着死,那样太累,太过古板。他没有跪着死,那是奴隶才会有的死亡姿态。他选择坐着死:“如坐春风中,灼灼生嫣红”“独坐幽篁里,弹琴复长啸”“行到水穷处,坐看云起时”……

1935年6月18日,瞿秋白走出了这纷扰的人世。