流氓英雄

多年以后,我依然能够想起乡上开公审大会的那天,红旗招展,人山人海,戏台两侧的民兵手持长长的竹竿来回不停扫荡,依然压不住此起彼伏的汹涌人潮。人群中有幸灾乐祸的,有喊冤叫屈的,更多的还是看热闹的,一浪一浪往前挤,想近距离一睹主人公的风采。戏台中央,佘云龙虽然双手被反捆着,还在努力抬头挺胸,一脸刻意挂出的冷笑。等他身后那个戴着大盖帽的人喊出“判处死刑,立即执行”的时候,佘云龙张嘴喊了一声——

我虽然挤到台前,但实在紧张,时令刚入冬,天气还不是很冷,竟然全身发抖,我是真没有听清他喊了什么。台下的人太多太吵,估计也没有几个人听清。

关于这一句,后来有多种版本。有说“十八年后老子又是一条好汉”的,太老套。有说“冤枉”的,应该不会,他不是喊冤的人;再说了,他确是把人杀了。有说“×你妈”的,也不可能吧,他想骂谁?

至今没有定论。

没有定论的,还有对于佘云龙这个人的定性,有说他是流氓的,有说他是英雄的,还有的,说他是流氓英雄。呵呵,奇怪吧。

13岁那年的夏天,我第一次做了春梦。

农村孩子睡觉,都是赤条条一身无牵挂,天热被子又盖不住,小弟弟竖得笔挺。感觉刚睡着就做了很奇怪的一个梦——大热的中午,一个人在野外走,太阳在天上无遮无拦地放火,连个遮阴的地儿也没有,我热得晕头转向,几近窒息,忽然倾盆大雨落下,全身感到无法言喻的爽快……一个激灵醒来,借着窗外依稀的月光,看见佘云龙蹲在我旁边嘿嘿笑,一只手正抓住我的命根子玩弄。

我吃了一惊,下意识地踢腾了几下,没踢到他。我说,云龙哥你干啥?

佘云龙站起身来,两手拍一拍,指着十几个被吓醒的同学下令:以后谁要是睡觉敢把鸡巴立奓起来,割下来喂狗。等不到同学们回答,哈哈一笑,扭身出去了,留下一众受惊吓的小孩子们赶紧扯过被子把身家性命护住。

学校在镇子边上,占地十几亩,前面是教室和操场,后面是教工和学生宿舍。教工宿舍都是小房间,一人一间,连办公带休息。学生宿舍都是大通铺,满满当当能挤二三十个人,初一初二住的人少,好多镇子上的孩子们,晚上都回家住,剩下我们十多个离家远的。学校的围墙断垣残壁,形同虚设,反映了多次,上面也没人重视,反正学校一穷二白,小偷都看不上。夜间偶尔有几个闲散人员翻墙过来,耀武扬威一通,却只在男生宿舍。因为女生宿舍早被这些人骚扰得住不下去,女生都投亲靠友,各找安全的地方去了。

佘云龙就是闲散人中的典型,从小长得人高马大,上学总在最后一排,初中就因为打架被开除,整天在街上摇来晃去,无事生非。但他被人重视,还是15岁那年,他一个人和邻近镇子上的三个小青年对打,一架成名。大家说起来,这小子厉害呀,真下得去手。

佘云龙再在街上晃荡,大人们见了都要打一声招呼,递上一根烟。我们很羡慕,把佘云龙树为偶像,争相和佘云龙发生交集:他是我舅家村子上的……他是我大姨夫的堂弟……我爹在他家干过木匠活。

佘云龙再怎么出名,我却是不怕他,也不用和他扯什么关系,原因说起来很简单,我们两家是邻居。他比我大不到五岁,从小我没少和他在一起玩。起初他不愿意带我,直到有一天,我唰唰爬上树翻到别人家,给他把门打开,他带我才不那么为难了。但过了7岁,我一被送到学校,才发现生活还有这么多的苦恼,学校里老师可以打我,回到家父亲也可以打我。他不让我和佘云龙一起出去玩,一边打一边数落:不学好……

这样有一天,佘云龙沉着脸进了我家院子:叔呀,咱把话要说清,跟了我咋就是不学好?

父親当然也不怕他,毕竟看着他长大的,也沉着脸:你还问我?回去问你爸去!

佘云龙当然不会回家问,因为他父亲已经挨家挨户给村里人打过招呼:佘云龙不是他的儿子,再有啥事一概不管。老两口是管不过来,四十多岁上好不容易得了佘云龙这个宝贝疙瘩,真是含在嘴里怕化了,捧在手心怕摔了,娇惯到十多岁上,发现原来是个前世的冤家,家底本来就薄,还要负责赔偿这“祸害”一路成长给村里带来的损失。前天把前巷老杨的红薯苗全部拔出来,昨天把后巷红红的麦秸垛一把火点了。好不容易消停两天,隔壁金彩三岁的小孙子不见了,好话给佘云龙说了一箩筐,他引到村后的一个窑洞里,那小屁孩躺在草垛里,握着一个馒头片睡得正香。老佘早已不堪重负,借着派出所有一次上门,全村人挤在门口看热闹,老佘申请脱离父子关系。派出所老杨把烟屁一扔,一脸的别扭:你说得轻松,你生的你不管谁管?不到18岁你必须管!

母亲却不愿意惹他,紧着拉把凳子让佘云龙坐:哎呀你甭在意,你叔不是说你……

佘云龙哼哼两声走了。翻过天来,父亲发现自留地里新栽的几棵桐树被人拦腰砍了,长气接短气地想找佘云龙问个究竟,硬被母亲拉住了:哎呀你能斗过他!扯不完的事呀……

父亲把满腔怒气转移到我身上。但我一点也不生佘云龙的气,屁股在老爸的鞋底下啪啪作响,一边放大嗓门哭爹叫娘,一边想什么时候我能跟佘云龙一样,走路落地有声,连狗都不敢叫,谁也不敢打我,见了我都客客气气。

狗是不敢叫。乡粮站养了条大狗,体型彪悍,见谁都狂吠,平常老拴着,一日挣脱了链子出得门来,把大街上照例当成了自己的地盘。佘云龙被这不开眼的狗叫了几声,扭身抓了根铁棒,上前好一场厮打,打得那狗夹着尾巴望风而逃,他自己呢,还拖着满身的伤到粮站讨医药费。粮站站长啧啧啧地感叹,畜生嘛,你跟它一般见识?佘云龙一棍子下去,办公桌剩下三条腿。站长紧着掏烟,你看你看,你这急脾气,我又没说不给。

佘云龙10岁之前,乡亲们还善意地解释孩子还小,调皮捣蛋。但他大了之后,更加变本加厉,大家才反应过来,这“瞎”“二流子”是娘胎里带来的,一辈子走不到正路上。而按我对佘云龙的认识,他……其实不是个坏人。他只是不想受气,比较记仇,说得厉害点就是睚眦必报,只要你惹了他,不管有意还是无意,他都记住了,找机会就给你生事。但他的好处也很多,比如仗义,我们镇子上的小青年,只要服了他的,有事他总是第一个出面解决。还比如,不凌强欺弱,也有人拿金彩家的小孙子说事,三岁的小孩子知道啥呀?他把人悄悄领走,佘云龙主要是嫌金彩的嘴太长,整天在背后叨叨他——他把孩子带走,也只是吓唬而已——你甭说,那孩子还挺喜欢佘云龙,老远见了就伸手要抱。还有一点,他向来都是单打独斗,从不拉帮结派,相邻两个镇子上,一个叫作“镰刀会”的,一个叫作“砖头帮”的,他都瞧不上。常有人拉他入伙,他鼻子里哼哼:恶狼猛兽都是走单,只有猪狗才一群一窝的。后来我读到鲁迅先生的一句话:一个作家在战斗着,猛兽总是独行,牛羊才成群结队。大吃一惊!

也有人不认可,佘云龙还不是坏人?他把人家几个姑娘都睡了,兽医站老王的女儿肚子都大了,怎么说?就有人反驳,架不住人家姑娘愿意,有本事你也去睡呀。

当然佘云龙也有吃亏背运的时候,最惨的那一次,吕家三弟兄趁他没注意,搞了个偷袭,把他绑起来,几乎打个半死,听说肋骨都断了几根,人晕死过去好几次。但只要一醒来,佘云龙就翻着白眼珠子放话:有种把我弄死,只要老子还有一口气,哼哼……到最后,还是老吕出面,把佘云龙送到县医院,和老伴好吃好喝精心伺候了两个多月,又让三个儿子和佘云龙结拜。佘云龙开始不干,架不住老吕一个劲地示弱,于是松了口:好了,冲着你这张老脸,这码就翻过去了。

要知道,吕家可是镇子上最厉害的大户,连乡长见了他们都嘻嘻哈哈。经了这一回,三弟兄明白了一个道理:横的怕愣的,愣的怕不要命的。背地里给人说起来:这是个亡命之徒,和他较啥劲呀。

镇上是乡政府所在地,乡也刚从人民公社转过来。那是上世纪80年代早期,农村中全面推行包产到户不过两三年,农民好不容易才填饱了肚子。整个国家百废待兴,大家都开始忙活起来,农民忙着种田,工人忙着生产,学生忙着考学,流散在社会上的小青年忙着耍流氓。镇上虽然有个派出所,但实在顾不过来佘云龙之流的人物,所谓“大错不犯,小错不断,难死公安,气死法院”。十四岁之后,佘云龙进过两次少年管教所,一次三个月,一次半年,但出来之后,更加花样翻新地折腾。派出所老杨的家也在镇子上,他也不愿意把路堵死,所谓“江湖留一线,日后好相见”。佘云龙于是在镇上,就成了一道独特的风景,人人避之唯恐不及。

张老师就给我们讲道理:做人要有皮有脸,可不敢学佘云龙,到这个份上,还活个什么劲?张老师是县里派过来的公办教师,教语文的,长得细皮嫩肉,穿得体面干净,二十出头,挂一副金丝眼镜,薄薄的嘴唇,特别能说:米饭多么香,火车多么长,天安门多么大……

那时候农村连个电视也没有,孩子们可真是两眼一抹黑。在张老师的描述下,我们看到了镇子以外的世界。但张老师说得漂亮,讲课却不怎么样,我班的语文成绩自他接手后,校区统考稳坐倒数头把交椅。听别的老师嘀咕,张老师是个有背景的人,他到这儿也就是镀个金,说起来在艰苦山区锻炼过,待不了几年就要走。好在那些年学校对老师的考核不严,张老师也没有什么压力。校长对他还挺客气,按他的要求,把学校里最安静的一处宿舍分给了他。

而我是喜欢张老师的,不说别的,就他对我们男生的态度就明顯胜过其他老师:作业没做完不要紧,课文不会背也不要紧,从来也不叫家长,不留校补习。但他对女生却是高标准严要求,上课骂,下课训,时不时留校“吃小灶”,班里近二十个女生,几乎都被他单独留过校,尤其那几个长得好看的,比如吕冬梅、马艳芳、齐红丽……看着女生不情不愿地往张老师宿舍走,我们满心欢喜,频做鬼脸:让你们牛逼烘烘不理男生,嫌我们脏,嫌我们臭……

就冲着这一点,张老师说佘云龙的那些我没有传话,相反,还常常帮着他说好话,使得佘云龙对张老师印象也不错。有时他俩见了,张老师老远就热情地打招呼,佘云龙右臂打着绷带,点点头,还个正眼,表示看见了。

佘云龙是因为练功受的伤。那一年的春天,一部电影《少林寺》,完成了我们镇上青少年对武术和暴力的启蒙。还记得看完电影的当天夜里,我们几个同学就在操场上活学活用,嘿嘿哈哈,一个个打得鼻青脸肿、兴致盎然。佘云龙通过这个电影,也明白一个道理:流氓要是会武术,神仙也挡不住。无师自通地开始练功,先是找来一堆瓦片砖块,徒手往下劈,练了不到半年,已经从镇子西侧的干涧里开始找半指厚的石条了。有一天街上逢集,他喝多了,围了一圈的人看他表演,一掌下去,咔,腕骨断裂!

而得到佘云龙的首肯,张老师在镇上才可以生活得轻松自在。要知道佘云龙只要看谁不顺眼,就会三天两头跟你找事。而像张老师这种“娘娘腔”,正是佘云龙讨厌的一类人。所以,他俩关系好了,我功不可没。

张老师的这种幸福生活是被老吕打破的。老吕家三个儿子就一个宝贝女儿,从小出落得水灵。换了新的语文老师,老吕发现女儿吕冬梅几乎隔三岔五就要被留校,回来也是兴致不高。这天晚上到学校来,想找老师了解一下情况,在操场上碰见我们打篮球,一问之下,就被指到学校最后面的张老师宿舍。学校里建筑寥寥,树木稀少,我老远看见他先是趴在门上听了一会儿,忽然双手抱头,蹲在地上,隔了几百米,我依然听见一声类似狼嚎的长叹。

怎么会?张老师竟然是个大流氓!我们的认识里,只有像佘云龙这样的,才能被称为流氓。张老师这样的,不仅是,还是个大的!

听初三的同学津津乐道:可不,你们班上差不多的女生都被张老师糟蹋了。我们义愤填膺。他妈的,我们连个小手都不敢拉的漂亮女生就这样被张老师挥霍浪费,暴殄天物,真该死!所以当县城里来的警车将张老师带走的时候,我们一个个冷眼旁观,鄙夷不屑地看着往日油光水滑的张——对了,他怎么配当老师,他叫——张忠诚,狼狈不堪地被戴上铐子,沮丧地钻进警车。上车的时候,他有一点磨蹭,警察一脚把他踹进去,博来一片喝彩。

学校里面,保持了难得的安静。校长、教导主任和老师们,一听见相关话题立刻厉声呵斥。我们班上,除了那三个漂亮的,剩下的女生,依然坚持正常上课。所有的女生家长都不承认他们的女儿受辱。“话是越传越邪乎”,他们这样解释。

而除了吕冬梅,那两个女生,过了不到一周,也先后进了教室。她们家长忙着解释,“有啥呀——也不过手把手教了几次。”我周末回家,听见母亲给父亲叨叨:可怜这些孩子,她们又能怎样呢?坐实了,以后连嫁也嫁不出去!父亲说,也不全是这样,那个张老师的家里人四处托人,找女生家长说话,又是送礼又是送钱的,灶膛里面抽柴火,那锅里再有多少水,也冒不出个泡来。

事情到了后来,只有一个老吕在孤军奋战。在农村,老吕家因为三个如狼似虎的儿子,说话腰粗气壮,但到了县城,连个屁也不顶。听说张老师,不,张忠诚一推六二五,啥也不承认。吕冬梅除了医院证明不是个处女,什么证据也没有。你想呀,一个十三岁的小姑娘,她能懂得保留什么物证?不是处女又怎样?张忠诚的辩解是,天下不是处女的人多了,都跟我有关系吗?所以时间不久,县里传回来消息,张忠诚已经被释放了。

说起来是证据不足,实质还是张忠诚的家庭背景起了作用。他的父母,或者他们家族中到底有谁,当了什么官?背后有什么交易?老百姓自然无从知晓。但大家知道一点,在那个年代,公检法合署办公,搞定一个,也就搞定了全部。

而吕冬梅从此再没有来过学校。我在写这篇小说的时候,忽然想起她,相貌虽然模糊了,但还能记得她每次经过我身边时散发出的那种女孩独特的香味。我那个时候的春梦里,她是毋庸置疑的领衔主演。包括我后来回老家,问起她,才知道她当时被送到东北的姑姑家,在那里继续上学,后来还考了一个不错的大学,毕业后分配在东北的某个大城市。这些年时不时回来探亲,小时候的样子一点不见了,完全是一个都市白领,说起来四十多岁的人了,依然风姿绰约、风情万种。有的同学还留有她的照片,从手机上翻出来,一帮老爷们儿围着看,自觉不自觉地拿身边的女性与之比较,啧啧感叹,谁能想到呢?各人有各人的命呀!

而当时老吕像疯了一样,整天跑县城各个衙门喊冤告状,三个儿子跟着他轮番上阵,前后忙活了差不多一个多月,于事无补。那时候街上偶然碰见老吕,胡子拉碴,两眼通红,一脸的苦痛挣扎。只有见了佘云龙,他才露出一点和悦之色,上前一把拉住了:走,回家吃饭。

那段时间的佘云龙也很生气,作为镇上赫赫大名的流氓,他的地位一夜之间被人取代,而那个流氓对这个称呼一点也不看重,让他情何以堪!最重要的,吕冬梅一口一口“哥”地叫着,他这个当哥的,明明知道妹子被人欺负了,竟然无所作为。弄得他对我也有了意见:他妈的,要不是你整天说这个“娘娘腔”多好多好,我早把他鸡巴拧断了,还能害这么多人?在他盛怒之下,我自然不敢反驳,诺诺退下,忽然想着把鸡巴拧断了,不就是个太监吗?想象一下太监张忠诚的样子,忍不住哈哈笑了出来。

时间过得很快。张忠诚被警察带走的时候,是六月中旬,暑假过后的一天,已经到了九月份,一天我们上课时听见汽车响,我把脖子竖起来,从窗户里看见一辆吉普车停在张忠诚的宿舍门口,他和司机正往上搬东西。想必他是专门回来搬家的,也是,闹出这么大事,咋还有脸在这儿混!看到这里,忽然老师一个粉笔头飞过来,把我打回现实,于是缩回脖子继续上课。老师把门关严了,又让把窗户全部关上,外面再怎么喧哗,也跟我班没关系了。

而我班错过了凶险而精彩的一幕。等到外面人声鼎沸的时候,我们跑出去,先是看到人群分作幾处,远远地挤在一起,都不敢靠前。就在张忠诚的宿舍门口,看见张忠诚躺在血泊里,佘云龙蹲在边上抽烟,还不时抓起张忠诚的西服下摆,擦一下手上血里呼啦的刀子。

在佘云龙这个事上,家乡好多人对老吕是瞧不上的:你他妈有三个儿子,人家佘云龙是个独苗;三个亲哥哥不敢出头,煽惑得让一个干哥哥铤而走险,犯下命案。当然,也有人不这样看,他们认为:佘云龙在流氓的外表下其实有着侠义心肠,这种事只要让他知道了,用不着别人煽风点火,他自然会出面,按他自己的方式解决。

老佘竟然不伤心,还满脸挂笑感谢政府:哎呀,公家终于把他管了,管得好哇,一家伙送他回老家……老伴在身后连哭带骂:虎毒不食子呀,少说两句行不行!

我认同后一种说法。对老吕,我也挺赞赏的,起码在事后,他不躲不避,不仅给佘云龙做了一口上好的柏木棺材,还让三个儿子齐刷刷跪在老佘家里,拍着胸脯打包票:你放心,走了一个儿子,来了三个儿子!

事发之初,为了留住佘云龙这条命,听说老吕花了不少钱。但他这个案子和张忠诚那个案子又不一样。张忠诚是啥证据也没有,本人也全盘否定。佘云龙倒好,人证物证一大堆,他自己更爽快:就是老子干的,替天行道,行了吧。

最让我感动的,是老吕在公审大会那天,竟然领着三个儿子往戏台上冲。“劫法场”他肯定不敢,他是想冲到台上喊冤。但他怎么可能冲到台上呢?台下的民兵就把这爷儿几个收拾了,捆起来撂在戏台后面的化妆间。等到公审大会一完,载着佘云龙的行刑卡车一走,满会场的人呼啦一下都散了。民兵队长赶紧把烟点着往老吕嘴上塞:叔呀,这乡里乡亲的都看见了,你这也够仁义的啦。委屈一下,再等会儿啊,人一毙,就给你们松绑。

老吕紧着抽一口烟,垂下头长出口气,忽然抬起头来又骂:×你妈的,不会绑松点呀,胳膊都快折了!

刑场在镇子西北方向靠山的一个峡谷里,提前就满满当当挤满了人。要知道在那些年里,除了每年有限的两次庙会,老百姓难得有一个娱乐的机会。那天我心里堵得慌,最后一批从公审会场出来的时候,看见兽医站老王的女儿还窝在角落里,头埋着,肩膀一抽一抽的,乌黑的头发在风中飘。她是佘云龙的女人,我一向都不敢轻慢,那天忽然想摸摸她的头发。当然,也只是想想而已,如果她拖住我诉说,我不知如何安慰一个沉溺在悲伤中、比我年龄大的漂亮女人。我在她身边站了一会儿,感觉再待在她身边自己都要爆炸了,就直接回了学校,坐在教室里书也看不进去,就一直“呼哧呼哧”喘气。我知道刑场离我很远,总有差不多十里地。而我竟然在喘气的当口,听见清晰的一声枪响——砰!

大脑为之竟有片刻的停顿。

佘云龙死的时候,刚满18岁。那一年是1983年,也是新中国成立后最后一次“严打”(严厉打击严重刑事犯罪活动)的第一年。

我所认识的第一个流氓、我所认识的第一个英雄——佘云龙,就此结束恣意任为的一生。我的少年时期也至此终结。此后的人生,有了佘云龙“这碗酒”垫底,再遇见什么流氓、什么英雄,我统统付之一笑。

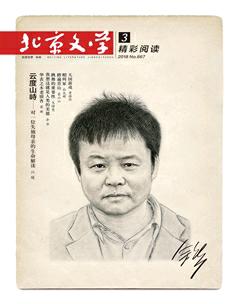

作者简介

刘紫剑,男,1973年出生,山西芮城人,作家,职员。在《北京文学》《清明》《安徽文学》《飞天》《延河》《脊梁》等发表小说多篇。现居西安。

责任编辑 师力斌