心学印话

来一石

艺出乎《易》、《道》,知格物而分,分,衡也,之乎静之穆也,而导乎动。动也有分,异乎静。譬之实剖谓之静,而果分谓之动也。是以动之分有属焉,其数和而质背乎。道谓之阴阳,易谓之乾坤,故无分则无合,改分改合,不得专一以任。或有以儒之中和释道,不甓于分,此径于易道而驰,无相侔也。

篆刻篆刻,顾名思义,篆字、刀法之相和也。若“鸟”之首端,大篆依物类形,可左右出首,而小篆皆右出。若印中文字有违和睦,则大小篆当可相之与共也,此可于秦印中悟化,不必拘泥于文字学之“不相杂厕”者。字有三端,“性、声、义”,吟唱者重于“声”,诗文者重于“义”,篆刻者重于“形”,是以篆字重形之变、化。变者,革也,新朝革旧朝,其字形则变,小篆革大篆,汉隶革秦篆,唐楷革汉隶,又今之简革繁,都如是。化者,花也,腾挪刀、笔以应阴阳,相安以悦目者然。或云:“变”为文字学范畴,“化”为美学范畴。是以篆刻家于文字通变外,当撷中外美学以应之。

刀法有运、用,运者,刀之冲、切也;用者,冲切之曲直也。能运(动)刀而不知所以(应)用,即或成印,亦失之板,失之巧。

品格勰之文心,图之诗品,当可取譬于印之品格也。唯篆刻乃数字或章,不类诗之“字具平仄,句有韵脚”,可铺排、叠砌,故当细究一字之微义,方能入理,若“典”、“穆”,不能草率以“经典”、“静穆”言之。以印而论,取法于汉,则用字取汉前意,曰“典”,反之为“新”。同理,若取秦汉,则采春秋、战国为“典”,降则为“新”。“穆”也如是,当依结字之动静,刀法之直曲而言之(静)穆、(浑)穆。它若“劲”、“道”、“婉”、“丽”……,皆用时空,阴阳等诸法析之,不能笼统谓也。

三观通变“三观”有二义,云三为数,谓之正观,若“熟读唐诗三百首”者;云三为层,谓之反观。是以言层,若更上层楼之意。亦转平日远近观为上下观也。

一层为熟,二层为借,三层为归。谓之熟,亦如“正观”,即诵古印有佳妙处,随手札记。唯此一层,若非耗时久远,虽知古印佳妙,终不能移之自身也,此当入二层借观焉。我观古印之妙,他人亦复见,若缶翁作“庆云私印”,活用汉印之繁简者,又“归安施为章”之施部,活用汉印之笔墨破(字促则用展意,字展则用敛),“归安”其“为”字又生印眼之法耳;又撝叔“以分为隶”之“分”,其刀部笔划又活用汉印画分阴阳之法也。凡此种种,借他人眼观古印,化为我用。得此二观,当归乎自然之妙有。草石人人得见,然多不加梳理,或以印中刚直之画用飘逸,委婉之画用劲健,一失之于自然之道也。若得归于自然之观,古有法者,我能用字,古无法者,我能化之。

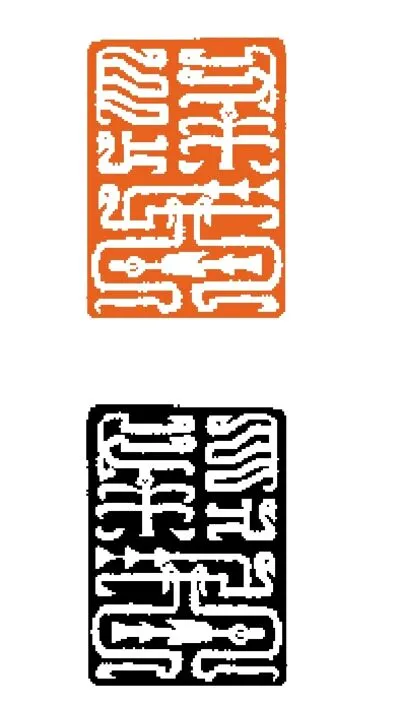

平实活络,灵活生动平实即平均分配,充实全部,不独实处(刀笔)平直、匀称而虚处(空白)亦然。汉铸印多用此法,初习者当从此明界、格焉。

活络即于实处破均势、破平直而增曲意。然虚处承平实也,汉凿印多如是。

灵活不仅实处以虚(曲势),虚处亦当用虚,是以印眼,印脉生焉。

生动即指灵活体(或活泛之单字,或契合之多字)从形到神得以扩充,纳入一些形象虽非美观而能感知节气及生命特征,令读者虽非专业,而审之则亲者。于术语而言,要在一“被”字。此所以古人有“只可意会,不可言传”之叹,然于篆刻一道,虽不能言明,当可演示也。是以轮扁言“得之于手,应之于心”。此即印艺之四层法,唯生动一层无关乎技,关乎其人格。

形体形体见,若方圆、长短;体内蕴,同为方圆、长短之划或方圆、长短之字,其划有开张若柳叶者,其字有内虚外实者,或划有內擫若竹节者,字有外虚内实者,皆体字端也。初习印,每为外形所欺而忽内体,此当以人之心性警之,即人之内向、外向者。

法之死活诸法名相,袭之则死,蹈之则活。若让之易完白结字法为结笔法,又缶翁袭让之,改弦长划为短笔,省归为冲、切。此即活法,故当印谱外,推窗外视,物物相悟也。

法之古今人力使之直而自然化为曲,此摩崖书法之独胜处。书果然,印仿佛者,秦也,匠心踏实而才使之奇,字口卷而使印飞白若云霓者,今材不克造也。然会心人自具怀抱,若让翁引隶入篆,缶翁击节磨泐,虽人力使然,而应之以虚,则亦如鱼得水,此所有“遗形取意”之谓焉。

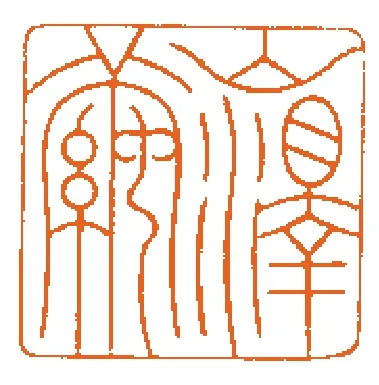

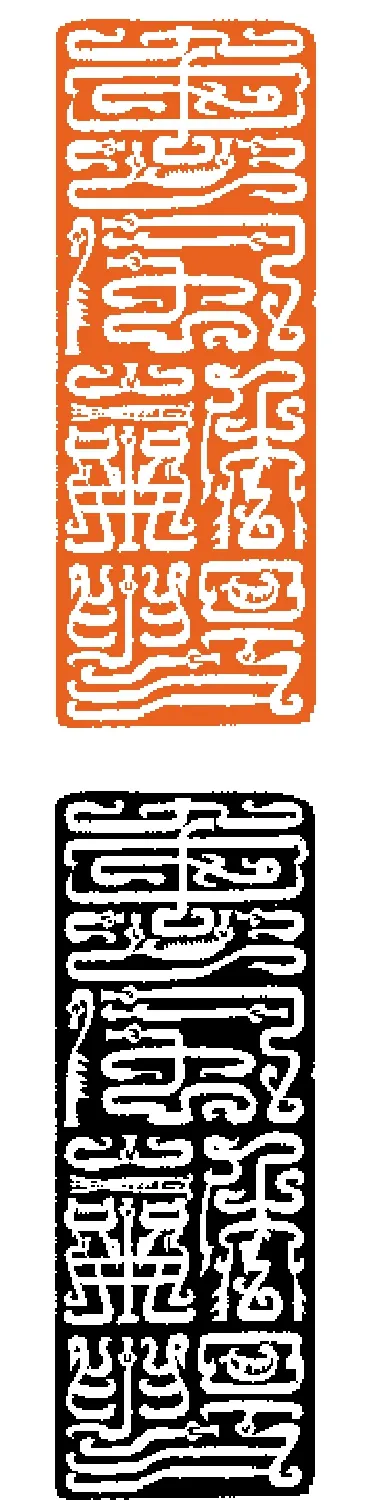

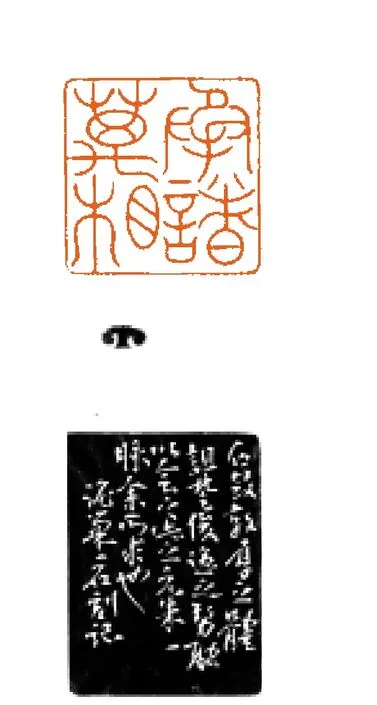

谢公屐

山泽茧

归真

题诗手

大自在

可人

抛名于甑

馀味曲包

履豨

李豨

惠风和畅

乘鸾飞烟

奉诸万象

豫则立

千秋万岁

崩云钩翠

去尘疾

北冥有鱼

潺豨万壑

夺天工

食琅豨

涤除玄览

万流屋

解衣盘礴

护花泥