地方政府建设开发区:左顾右盼的选择?*

邓慧慧,赵家羚,虞义华

(1. 对外经济贸易大学 国际经济研究院,北京 100029;2. 中国人民大学 经济学院,北京 100872)

党的十九大报告深刻阐述了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,并强调“实施区域协调发展战略”。开发区作为推动地方经济增长和国家区域发展战略的重要载体,对中国经济的高速发展作出了重要贡献,也为理解地方政府行为和中国经济增长模式提供了一个独特视角。优化开发区的空间布局,促进资源高效配置,是在微观层面落实国家的区域协调发展战略、实现中国经济高质量发展的关键。

国内外文献主要从两个方面对开发区展开研究:一是分析开发区对地方经济的影响。关于开发区发展绩效的经验研究在国际领域经常出现不一致的结果(Akinci和Crittle,2008;Busso等,2013)。基于发达国家的已有研究发现,开发区对劳动就业、经济增长、企业生产率等不显著和显著为正或负的效果同时存在(Bondonio,2000;O′keefe,2009;Neumark 和 Kolko,2010;Givord 等,2013)。在关于中国经济发展的研究文献里,郑海龙等(2001)、刘海燕和刘敬远(2009)认为考虑开发区建设带来的成本后,经开区和高新区对外商直接投资、出口、经济总量的促进作用并不显著。而最近的一些研究则证实开发区对经济发展有积极影响(况伟大,2009;Wang,2013;Alder等,2013;刘瑞明和赵仁杰,2015)。基于微观层面的研究中,Schminke和 Biesebroeck(2013),Lu 等(2014)、Zheng等(2017)发现,开发区政策使中国相应地区的就业、产出、资本水平、出口以及区内企业全要素生产率(TFP)都有不同程度的提高。总体而言,由于样本选择和估计方法的差异,结论有所不同。

二是考察开发区建设(设立和升级)及影响因素的研究。从开发区建设的原因看,社科院报告认为是由于城市建设用地结构调整,我国的城市商业、住宅、道路用地不足,结果导致开发区作为一种补偿的措施出现。国土资源部调查报告认为是由于中国工业化和城市化进程的加快,导致城市用地规模不断扩张,从而出现“开区热”的现象。李国武和侯佳伟(2011)研究了影响开发区数量增长的因素,认为国家制度变迁因素相比预算约束、省际竞争对中国省级开发区增长过程影响更大。Turner和Cassell(2007)基于美国50个州的开发区样本发现,开发区建设不仅受到诸如本地制度因素、专家和政治精英观点以及社会经济条件等内部因素的影响,还更大程度上受到临近省份政策等外部因素的影响。Greenbaum和Landers(2009)认为,开发区企业和地方政府的寻租行为是导致地方是否建设开发区以及开发区扩张的重要因素。

事实上,上述这两个视角的研究是相互联系的,同时也凸显出了探究的不足和新的研究问题。一方面,现有研究关于开发区政策对地区经济增长的作用并没有得出一致结论,但无法回避的现实是,在开发区对经济发展的影响并不确定的背景下,为什么各地政府还在争相建设开发区?另一方面,已有研究多从地方自身视角关注开发区设立的约束条件,往往忽略开发区设立决策之间的相互影响。事实上,在长期存在的开发区过度建设的热潮中,各地区表现出明显的相互攀比、相互模仿和相互竞争的特点。针对税收、市场分割的其他研究都表明,当一个地方政府面临与其他地方政府的博弈时,“以邻为壑”的政策会是一个占优策略(邓明,2014),从这个逻辑而言,开发区也可能是地方政府或官员为其利益进行博弈的重要工具和结果,从而使地方政府在设立开发区的行为和决策上不可避免地存在着相互依赖性。

中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,为解释上述问题,本文把地方政府推动开发区建设的行为置于中国经济转型的大背景下,从主体、利益、行为动机和约束出发综合考察开发区建设的影响因素,并将这些因素与地方政府之间的策略互动一起考虑,这是本文研究的一个创新点。同时,在速度变化、结构优化、动能转换的经济发展“新常态”背景下,开发区承担着引领推动中国经济转型升级的重任,原有的粗放型发展模式的存在空间将会越来越小,创新驱动的特征将会越来越显著。从区域间策略互动视角探索地方政府设立和升级开发区的内在动因,有助于深入理解中国开发区数量过多、布局不合理、低水平重复建设、同质化恶性竞争的根源,为增强和发挥开发区功能优势,推动开发区形成经济增长新动能提供有益思路。

本文的主要发现是:地方政府在设立开发区时会充分地考虑和参照相邻地区的行为,并且这种空间效应在地理距离相近的同级城市间更为显著。具体来说,空间相邻地区的开发区数量每增加10个,本地区的开发区数量就会相应地增加5个。这种空间相关性具有区域差异,相对东部而言,中西部城市对相邻地区经济活动的反应更加敏感和激烈。地方的经济发展水平、产业结构、基础设施、人力资本等构成地方政府设立国家级经开区的约束条件,而地价水平与开发区数量呈负相关关系,结合2003年开发区清理整顿和建设用地配置的区域偏向性,这个结果说明国家政策和地方政府间的竞争对开发区建设起了主导作用。中国当前基于地区分权、绩效评估和官员晋升激励的体制过分强调GDP增长和财政表现,强化了地方政府建设开发区的策略互动。

二、地方政府设立开发区的行为机理

很多地方政府对经济发展的理解,还停留在发展问题即经济增长问题的层面,仍在有意无意地践行着经济发展的目标就是快速取得GDP的增长。在中国式分权体制下,地方政府要承担相当多的经济与社会发展责任,这也激励了地方政府追逐本地利益。在地方政府的经验中,投资是促使经济增长最简单快捷的路径,而开发区是投资的最佳载体和整合地方政府资源的最佳平台。但是如本文引言所述,关于经济开发区究竟只是“噱头”和“泡沫”,还是真的可以显著推动经济发展与技术进步的“助推器”,即对开发区的实际贡献并没有确定一致的结论。2003年后在国家平衡地区经济发展差距下的开发区清理整顿中,不少地区的开发区受政府引导的特征明显,其本质是“地方政府以‘政策租’的竞争方式”来扎堆企业,而非真正意义上的产业集聚(郑江淮等,2008;Zheng 等,2017)。

强调GDP增长和财政表现的根源是中国基于地方分权、政绩评估和官员晋升激励的体制(周黎安,2004;徐现祥等,2007)。在晋升锦标赛的激励下,地方政府官员要获得晋升,就必须在上级对经济工作考核相关的显性指标上表现努力并被上级所识别。而仔细分析八项经济重点指标:GDP、财政收入、固定资产规模、规模工业、社会消费品零售总额、实际利用FDI、出口、居民人均收入,能够使这些指标快速增长的最好办法就是产业投资拉动,如果该经济逻辑成立,即设立开发区是一种有效的经济增长手段,那么从决策官员的晋升激励视角,地方政府会争相设立开发区以提高在经济发展考核排名中的位次。在锦标赛似的政治晋升博弈中,一个地方官员的提升会直接影响其他同级地方官员的晋升,因此,地方官员存在的“溢出效应”行为使博弈参与人不仅只考虑有利于本地区经济发展的行为,还有激励参照其他竞争地区官员的行为而作出学习、模仿或其他策略互动行为。因此,本文提出以下假说。

假说1:地方政府设立开发区的行为决策存在策略互动,表现为地区间开发区数量的正向溢出。

前述分析告诉我们,中国地区间包括设立开发区在内的经济行为存在策略互动,那么,影响地区间设立开发区策略互动程度的因素又是什么?1994年的分税制改革进一步确立了财政分权体制,强化了地方政府本身推动经济增长的激励机制和相互之间针对经济资源的竞争机制。同时,一些既有文献也表明,财政分权背景下的地方政府对资本的竞争不仅是导致地区间设立开发区的重要原因,而且“中国式分权”衍生出来的政绩诉求和政治晋升博弈也是影响地方政府建立开发区的重要激励条件。由此,我们提出命题2。

假说2:财政分权强化了地方政府设立开发区的策略互动。

接下来,本文将通过一系列严谨的研究设计来检验这两个命题是否成立。

三、开发区的地理分布特征

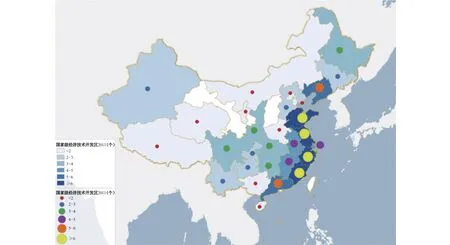

广义来讲,中国经济开发区主要包括经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区(又称自由贸易区)、出口加工区、边境经济合作区、国家旅游度假区、综合开发区、经济特区以及国家综合配套改革试验区,它们虽都具有享受特殊经济政策的共同特性,但相互之间也有明显的差别。狭义来讲,开发区(EZ)主要包括经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区、保税区和边境经济合作区。其中:国家级经济技术开发区(ETDZ)在开发区数量中所占比重、对中国GDP的贡献,出口以及工业产出方面都超过了其他类型开发区,是本文研究的重点。下面我们对国家级开发区的分布情况做一梳理。图1描绘出了2016年国家级开发区的地理分布。

截至目前,中国有480个国家级开发区,其中国家级经济技术开发区219个,国家级高新技术开发区146个,国家级高新产业开发区63个。从地理分布看,大多数国家级开发区都分布在东部沿海地区。图2描绘了高新技术产业开发区在空间上的分布。

图1 国家级开发区的地理分布

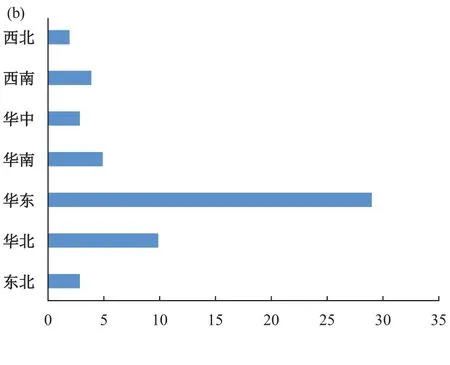

图2 (a)国家级高新区与开发区分布

图2 (b)国家级高新区的区域分布

目前中国共有国家级高新产业开发区146家,是2006年高新区数量的近3倍,占国家级开发区总数的30%左右。大多数的国家级高新产业开发区都位于沿海省份,华东和华北地区最多,少数位于西北、西南和东北地区。

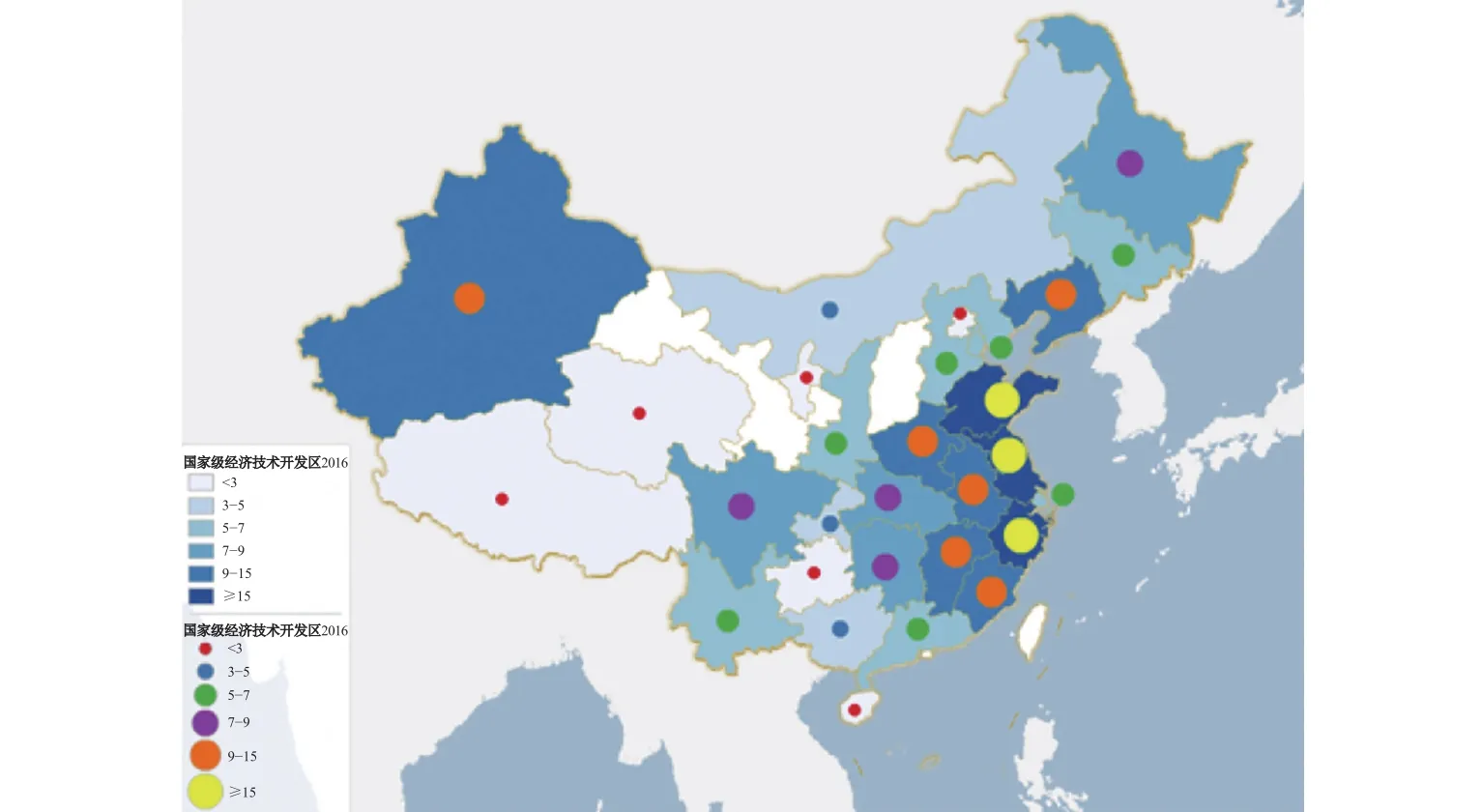

下面考察经济技术开发区的时空发展特征。为了实施改革开放的战略,我国于1980年设立了4个经济特区。1984年4月,决定开放沿海14个港口城市,对这些城市在政策上给予了优惠和扶植。在14个城市中,除北海和温州两市以外,批准了其他12个市创办经济技术开发区,并给予了类似经济特区的政策支持。回顾国家级经开区的增长过程,在时间尺度上表现为明显的阶段性。1992−1997年是国家级开发区的第一个高速发展时期,国务院第二批批准了营口、长春、沈阳等19个经济技术开发区,其中9个在内陆省份。2003−2013年是开发区的又一个高速发展时期。大量的省级经济技术开发区加入到国家级开发区的队伍里,国家级经济技术开发区快速增加。图3展示了国家级经济技术开发区的地理分布特征的变化情况。

图3 (a)2004年国家级经开区分布

图3 (b)2011年国家级经开区分布

图3 (c)2016年国家级经开区分布布

从图3看,我国国家级经济技术开发区的增长过程表现出明显的地区差异。从2004年到2016年,内陆省份的国家级经开区数量在不断增加,国家级经开区新增数量居前五位的省份分别是山东、安徽、河南、山西和江西开发区的地理平衡倾向有较大幅度的加强。原因可能在于,国家于2000年和2006年相继出台了“西部大开发”和“中部崛起”战略,针对这些区域的一系列优惠政策,比如税收减免、财政转移支付、金融信贷支持、土地利用优惠等的实施及其滞后效应,结果使得中西部开发区的数量明显增加。

总体来看,全国各地的地方政府在过去一些年热衷于设立开发区,带动一轮又一轮的“开发区热”,而开发区数量在各地普遍增长的同时,也表现出显著的地区分布差异。那么,如何理解国家级开发区增长过程中表现出的异质性特征,以及开发区建设受到哪些因素的影响和制约?更进一步地,开发区过度建设的成因到底是什么?下文,我们通过空间计量模型,从地方政府间策略互动的视角来解释上述问题。

四、开发区建设的动因分析

(一)空间计量模型和变量

考虑到开发区的形成本质上是动态的,最好有纵向数据来研究随着时间的推移地方政府的动态交互效应。同时,为了减少可能的内生性偏差问题,我们使用空间滞后模型来检验开发区数量增长的动因。开发区的空间滞后(自回归)模型(SAR)被设定为:

其中:Zonei是因变量,表示城市i中的经开区的数量。W是预定的N×N维空间权重矩阵,其中的元素通常被解释为两个单位(本研究中的城市)之间的空间相互作用强度。按照惯例,权重矩阵的对角元素被设置为0,因为每个区域不与自身相邻。以往研究较少深入剖析地方政府设立开发区决策中的策略互动行为,本文通过设定不同的空间权重矩阵来更好地识别地方政府间策略互动行为的影响机制。其中地理距离是导致地区间设立开发区策略互动的传统途径,地理相邻矩阵元素被假定为两个城市i和j(i≠j)之间的距离的反函数。根据前文的分析,设立开发区策略互动的很大一部分原因在于中国式分权下的标尺竞争,而杨其静和郑楠(2013)发现,市委书记、市长的来源和去向几乎都在本省内,去中央部委和外省任职的仅占2%。因此,本文设定同省矩阵来考察地理距离较近的本省同行之间的策略互动。同省矩阵以是否属于同一省份来构造,是取1,不是则为0。在稳健性分析中我们还使用了人均产出的空间权重矩阵。所用变量和计算方法见表1所示。

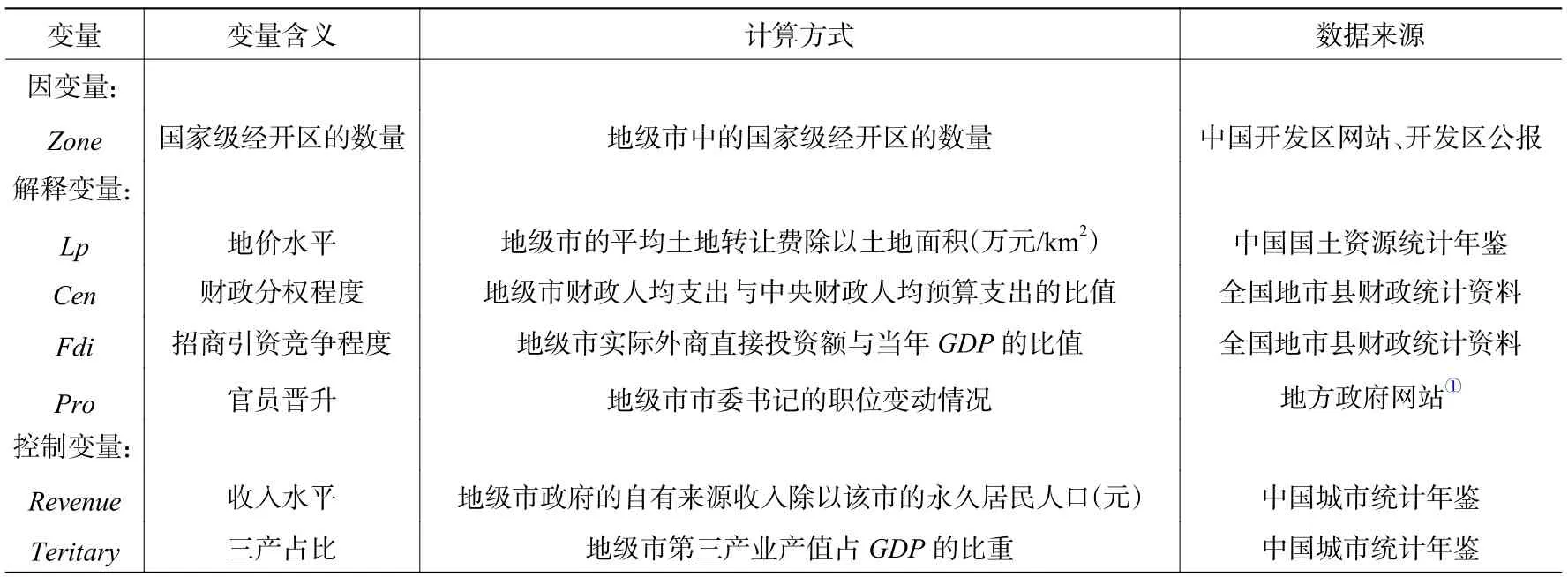

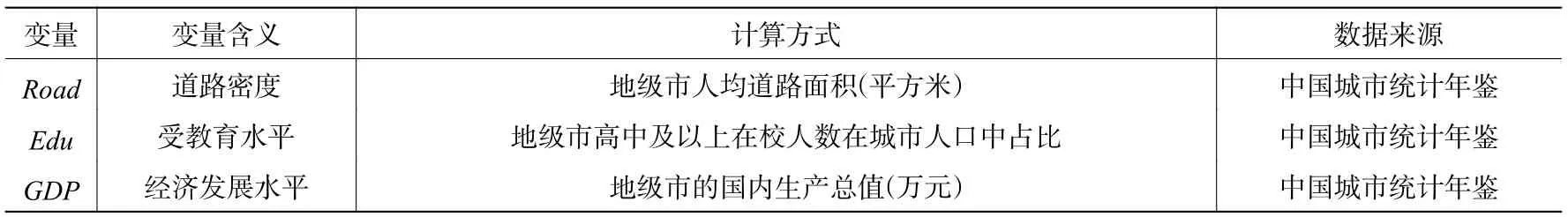

表1 变量定义与计算方法

续表1 变量定义与计算方法

关于解释变量,Lp被定义为城市的综合地价,用于确定土地价格和开发区之间的关系,在土地财政驱使下,很多地方“用土地来开发土地”,土地价格与开发区数量直接相关。Cen代表财政分权指数,财政分权造成了地方政府间“为增长而竞争”和“为晋升而竞争”的强大激励。在此背景下,地方可能会通过增加预算外资源,包括土地开发转让等来刺激经济增长,开发区成为地方竞争的重要载体。我国政府各级行政机构实行党委负责制,市委书记全面负责各项工作,因此官员晋升Pro变量我们以各市的市委书记职务变动作为代理变量,以正式的行政级别变化来定义一个二元变量,晋升为1,降级或平调为0。

地方政府虽然有开发土地的冲动,但自身的经济实力或可支配的资源决定其不能无限制地设立开发区,我们选取了收入、产业结构、道路密度、受教育水平、经济发展水平来表征当地的社会经济特征,这些变量也构成开发区增长的约束。

本文搜集整理了有国家级经开区的所有城市2004−2014年的面板数据,并基于地价数据的可得性和兼顾样本数量,最后选取了100个城市作为样本。以2004年为起点的考虑是2003年之后,土地政策的导向是逐步压缩东部地区的建设用地指标和严格控制东部开发区审批,而“建设用地指标和开发区的设立都倾向于中西部,体现了国家区域战略对开发区分布的影响”(向宽虎和陆铭,2015)。所有变量的统计分析见表2所示。

表2 各变量的描述性统计量

(二)空间模型实证结果

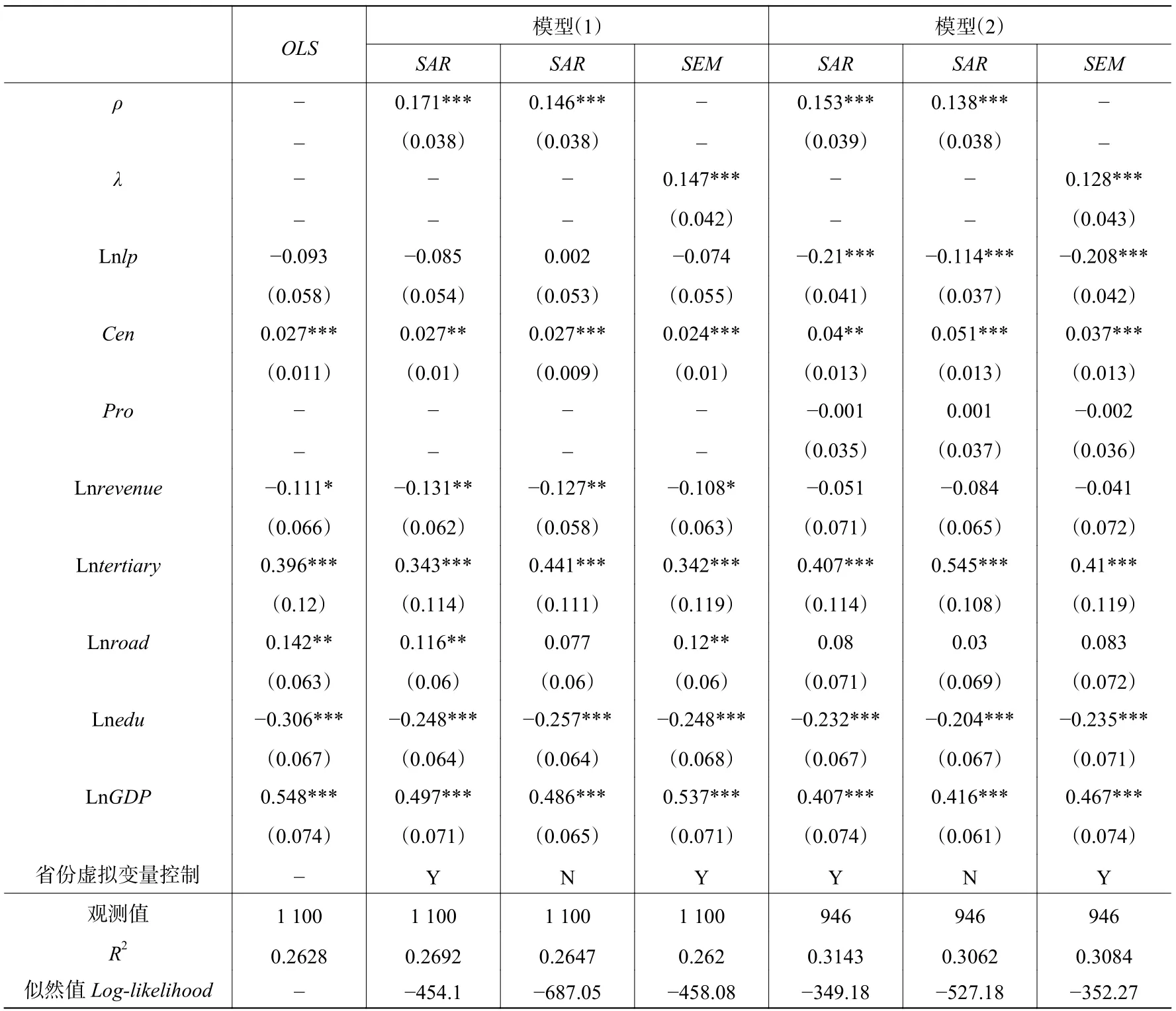

表3报告了基于空间模型的基准回归结果。

表3 开发区设立策略互动的空间回归结果

首先,本文所关注的核心变量即被解释变量的空间滞后项ρ,其系数显著大于0,且都在1%的显著性水平下显著,说明中国市级政府间设立开发区的行为存在策略互动。本地政府选择建设开发区时会充分地考虑相邻地区建设开发区的策略行为,临近地区的开发区越多,本地区的开发区数量也越多。具体来看,基于同省矩阵的结果表明,空间滞后因变量的系数0.171,如果一个城市平均建设10个新的开发区,同省的其他地级市往往会设立约2个开发区。因此,中国地市级政府设立开发区的行为决策确实存在“囚徒博弈”,从而验证了命题1。

为进一步识别地方政府政治锦标赛效应,我们在基准模型2中加入政治晋升变量,发现地区间开发区数量仍存在空间正向溢出效应,但政治晋升变量结果并不显著。这可能跟本文选取的样本是国家级经开区有关。国家级开发区的审批权限在国务院,因此对国家级经开区的竞争主要存在于省级政府之间。而根据杨其静和郑楠(2013)的研究,市委书记、市长的来源和去向几乎都在本省内,去中央部委和外省任职的仅占2%,可见市委书记的晋升竞争基本上是发生在本省地级市同行之间,竞争对象的差异导致地级市官员政治晋升逻辑对国家级开发区设立的影响不显著。

我们再来考察影响开发区增长的其他变量。本文所分析的重要解释变量之一是财政分权(Cen),其系数为正,且至少在5% 的显著性水平下显著,说明在“中国式分权”的制度背景下,分权强化了地方政府提高经济总量和财税收入的竞争,使他们有更强烈的动力去争取优惠政策、资源,开发区成为资源竞争的最重要的载体和平台。可以说,区域间的竞争已主要表现为开发区间的竞争。

另一个重要解释变量地价(Lp)在基准模型1中未通过显著性检验,但在基准模型2中其系数符号为负且通过检验,这个结果表明,综合地价越高的市级政府似乎拥有的开发区数量越少,而综合地价低的城市的开发区数量相对更多。通常来讲,土地价格与当地经济发展水平是正向相关关系,在“土地财政”的背景下,一个城市的经济发展水平越高,那么相应地价越高,也越有经济实力去设立、建设开发区。之所以得到地价越高,开发区越少这一看似反“经济逻辑”的结论,其背后可能是“调控逻辑”在起作用。2003年之后,土地政策的导向是逐步压缩东部地区的建设用地指标并增加中西部建设用地指标,这些建设用地大多被中西部地区用来兴建开发区,且2003年7月国务院对开发区进行的清理整顿政策中的地区偏向也在一定程度上激励了中西部城市以廉价土地作为竞争手段设立更多的开发区。这个意外发现呼应了本文关于国家级经开区在东中西部地理分布的变化特征,也印证了陆铭等(2015和2017)关于“2003年后偏向中西部的开发区政策倾向造成资源配置效率恶化”的发现。

(三)稳健性检验

为进一步考察基准模型的稳健性,本文分别从不同的空间权重矩阵设定、更换开发区新增数量为因变量,添加滞后项等方面进行再检验。

首先,我们基于“经济距离”和“地理距离”设定空间权重矩阵。“经济距离”通过城市i和城市j人均收入水平差距的倒数进行衡量,即对人均收入差距大的城市赋予更低的权重,以考察经济发展相近地区的竞争机制是否在开发区设立的策略互动中发挥了重要作用。(i≠j),否则为 0。扰动项 εi独立同正态分布,均值为 0,方差为 σ2。“地理距离”则是基于各城市经纬度计算的空间权重矩阵。

其次,在前文回归中,我们是以国家级开发区总数作为因变量的,为了保证本文研究结论的稳健性,更改因变量为国家级开发区新增数量并作了进一步的实证检验。

最后,为了控制某些经济变量存在的时间滞后效应,我们也加入因变量和自变量的滞后项进行了稳健性分析。稳健性分析的结果见表4所示。

表4 开发区设立策略互动的稳健性检验

基于“经济距离”和“地理距离”相邻的空间加权矩阵与基准模型中同省矩阵的结果相近,空间自回归系数均显著为正,说明地方政府间在针对设立开发区进行策略互动时,不仅会受到同省其他城市的影响,也受到与其发展水平相接近和地理相邻近的地区城市的影响。这两个附加矩阵的回归结果见表3的前两列。基于地理权重矩阵的结果表明,如果一个城市平均建设10个新的开发区,与其地理临近的城市往往会设立5个开发区。通过考察三种权重矩阵下的估计结果,发现地理相邻的同级政府间在设立开发区的行为上存在更显著的策略互动。关于地方政府设立开发区中的空间正相关性的结论不受模型选择空间权重矩阵的影响,证明了结论的稳健性,也说明了从空间策略互动视角研究开发区问题的必要性和科学性。

由表4回归结果可见,因变量空间滞后项与主要解释变量财政分权(Cen)均显著为正,同表3的回归结果一致。因此,即使是以开发区新增数量为因变量,本文的研究结论依然成立。此外,控制被解释变量和解释变量的滞后趋势后得到的结论依然稳健。

(四)进一步分析讨论

1. 开发区清理整顿政策的影响。2003年后,国家加大了对全国各类开发区的清理整顿力度,在开发区总量得到清理的同时,开发区和相应的建设用地供给明确被作为区域间平衡发展的政策工具。中央政府对地价高的东部严格控制批准新的开发区,对地价低的中西部地区、东北老工业基地的开发区,“在入园企业个数、基础设施建设水平、产业发展规模等具体审核条件上给予了倾斜”(向宽虎和陆铭,2015)。说明开发区的增长并不完全是一个受自身资源约束支配的自然增长过程,而是体现了国家政策的影响。

然而,东部有一些省份在经济发展水平和政策待遇上都更接近于中西部,例如辽宁因为属于东北老工业基地,享受诸多的政策优惠,而河北则在地理上和经济发展水平上都更接近中部地区。通过分析属于辽宁、河北两省城市的土地出让数据可以发现,在2003−2014年后两省土地出让占比的均值(分别为0.054和0.045)与整个东部地区土地出让占比均值(0.53)相差较大,且在整体发展趋势上相左,说明中央对位于东部的辽宁和河北两省在土地分配上有所偏向,这与陆铭等(2015)的研究结论一致。因此,为了更好地甄别2003年国家政策的影响,我们对删除属于辽宁、河北两省的城市的子样本进行回归,并将时间跨度扩展为2000−2014年。检验结果见表5。

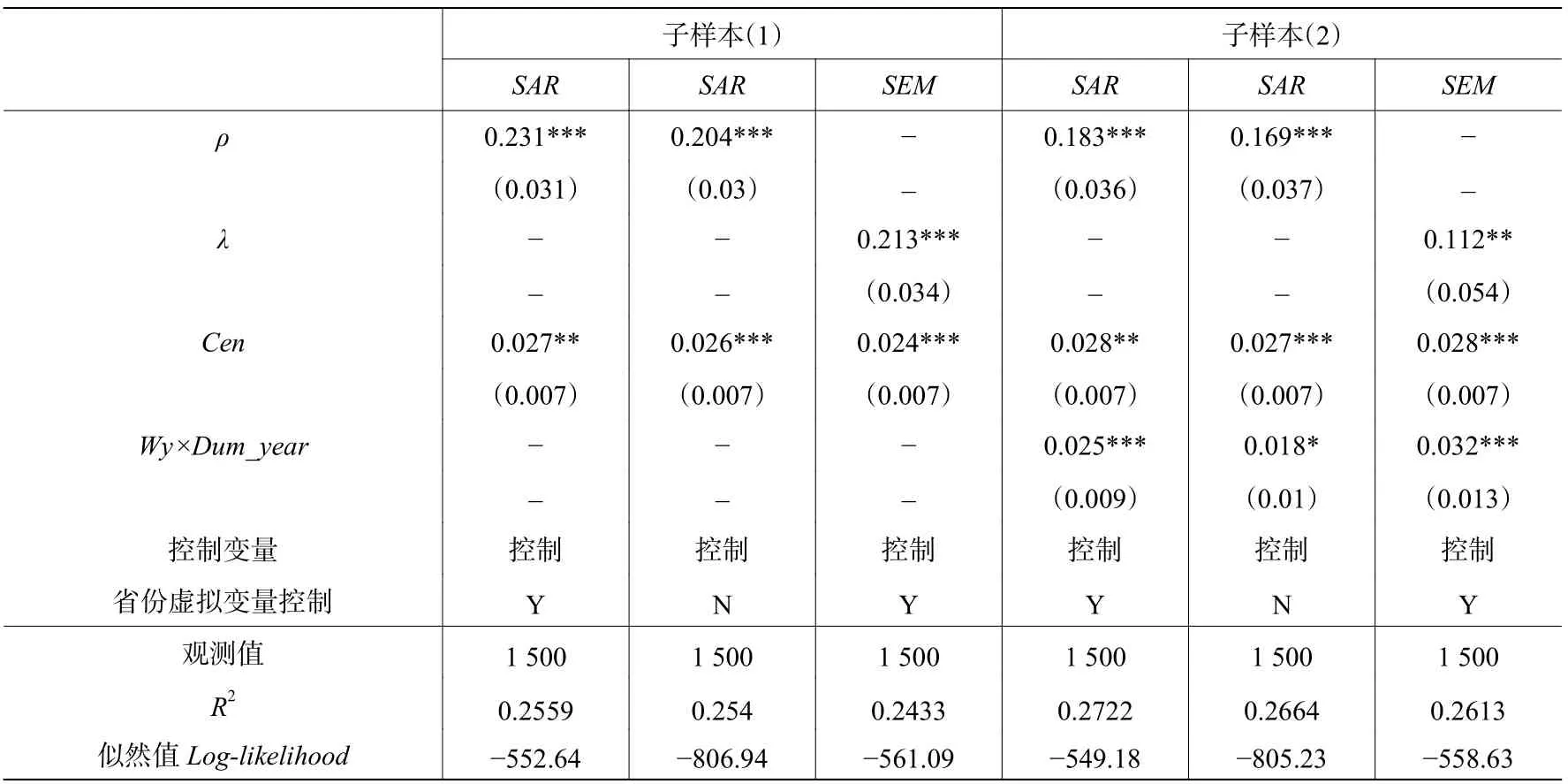

表5 考虑政策冲击的开发区设立策略互动检验

表5结果表明,在控制政策因素影响后,开发区数量的空间滞后项系数仍显著为正,且空间滞后项与时间虚拟变量的交互项(Wy×Dum_year)为正,即在2003年国家政策实施后空间滞后项呈现出强化效应。这表明中央政府的政策冲击的确会导致各地经开区数量在空间上的相关性,但在控制其影响后,仍能证实命题1,且政策的实施更强化了这种空间自相关性。

2. 开发区设立策略互动的分地区检验。为了考察开发区设立策略互动的地区差异,我们将上述子样本城市划分为东部和中西部两个区域,分区域估计结果见表6所示。

表6 开发区设立策略互动的分地区检验

由表6可见,东部、中西部地区的空间滞后因变量系数在2003年的政策冲击前不显著,即东部、中西部地区城市间设立开发区的行为不存在明显的互动影响。但在政策冲击后东部、中西部地区的空间滞后因变量系数均显著为正,直接反映了政策冲击的显著影响,说明如果同级市级政府的开发区数量增加,则与其经济发展水平相近的城市的开发区数量会明显增加。其中,政策冲击后中西部地区的空间滞后因变量系数的显著性强于东部地区,表明中西部城市在2003年的土地政策调整后地方政府设立开发区的空间策略互动更强。

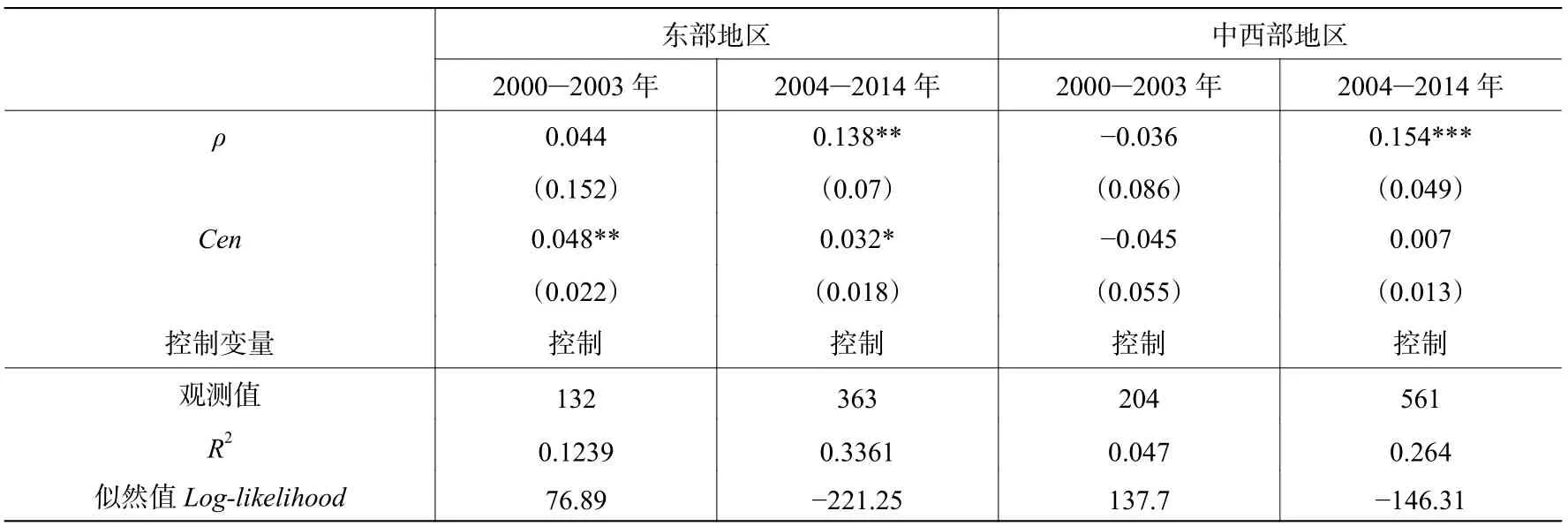

3. 开发区设立策略互动的影响因素检验。我们已经通过空间计量模型探讨了影响国家级经开区设立的因素,并证实了地方政府在开发区设立行为中存在的策略互动博弈。接下来我们将检验设立开发区策略互动的影响因素,以验证命题2。影响机制的检验通过引入财政分权与地方政府竞争程度的交互项来实现。首先,我们在空间计量模型中加入同省地级市数量检验这种竞争的影响。一般而言,同省地级市的数量愈多,各地级市政府感受到的竞争压力就越大。另外,外商直接投资是推动地方经济增长的重要引擎,通过开发区平台进行招商引资成为地方政府竞争行为的主要表现。因此,我们加入实际利用外资占比以及财政分权和实际利用外资占比的交互项来衡量省内地级市竞争的激烈程度对地方政府策略互动的影响。模型(1)−(3)分别在基准模型的基础上纳入反映省内竞争程度的变量,以及反映招商引资竞争程度的FDI和财政分权的交互项。模型(4)−(6)将模型更换为“经济距离”空间权重矩阵以进行稳健性检验。

由表7可见,同省地级市数量的影响显著为正,表明开发区数量更容易受本省的同级市的影响而作出相似的决策。此外,无论是基于地理距离还是基于“经济距离”,财政分权系数均显著为正,说明财政分权强化了地方政府在设立或升级开发区决策上的策略互动,命题2在地市级层面是成立的。财政分权与FDI的交互项系数均为正,说明财政分权体制下地方政府的招商引资竞争行为,进一步加深了财政分权对开发区数量的正向影响。随着财政分权水平的不断提高,FDI的引入会在一定程度上强化地方政府在开发区建设上的策略互动,推动开发区数量的扩张。

表7 空间策略互动的影响因素检验

五、结论与思考

建设开发区是地方政府经营辖区土地、参与经济发展的重要方式,研究中国开发区状况及其变化是认识中国经济增长模式和理解地方政府经济行为的一个重要研究领域。尽管已有研究作了不懈努力,但关于地方政府设立开发区行为动因的研究则很少,特别是没有给出明确的经验依据。本文研究的主要探索在于利用空间面板模型,首次实证检验了地市级政府在开发区建设上所展开的策略互动行为,确认了地市级政府间在考虑设立开发区时倾向于采取策略性行动的证据。同时,通过构造不同的空间权重矩阵,本文也得到了中国地方政府在设立开发区上进行竞争的特性。主要发现如下:第一,中国地市级政府间设立开发区的行为存在显著的策略互动。这种地方政府间的策略互动不是绝对竞争,而是相对竞争,竞争的对象包括地理上临近的同级政府以及经济发展水平接近的同级政府。本地政府在建设开发区的行为上会充分地考虑和参照“邻居”的决策,如果相邻地区的开发区数量增加,本地区的开发区数量也会相应增加。这个发现在一定程度上反映和解释了“开发区热”的本质特征,揭示了地方政府合作困境的根源。第二,在考虑2003年开发区清理整顿政策的影响后,地区间开发区数量仍存在正向空间溢出效应,且中央政府区域偏向政策的实施强化了开发区设立的空间自相关性。在进一步考察开发区设立策略活动的地区差异后,发现中西部城市的空间策略互动强于东部城市。而这种强烈的空间相关性造成的中西部开发过度分散布局,不仅降低了要素配置效率,还增加了地方政府的债务风险。第三,对开发区设立策略互动的影响因素进行经验检验后发现,经济发展水平、产业结构、基础设施、地价等因素都显著影响了开发区设立,构成了地方政府设立开发区的重要约束,但各地开发区所经历的并不完全是一个受自身资源约束支配的自然增长过程,还是受到地方政府间策略互动影响和国家政策调控的结果。进一步的经验证据表明,财政分权和地方官员政治晋升激励下的招商引资竞争,强化了地方政府在开发区设立上采取竞争策略行为的动机。党的十九大报告明确指出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标”,国务院文件也明确了开发区是先进制造业的聚集区和区域经济的增长极,但过度建设的开发区不能充分发挥产业集聚效应和规模经济效应,也加大了地方政府特别是中西部地区的债务风险。在现行的财政分权体制和政绩考核体系下,地方政府仍有很强的动力互相攀比建设开发区。另外,中西部经济增长的方式不足,对增长的愿望更迫切,当其他地方通过设立开发区争取资源、优惠政策时,本地政府必须同样参与到激烈的开发区竞争中,以提升本地经济的相对水平。而2003年以后国家在开发区设立和土地指标上的区域激励和偏向政策助长了地方政府的土地开发冲动,强化了中西部地方政府间的策略互动,造成了资源配置效率恶化,推高了地方债务风险(陆铭,2017)。

要真正打破地区间开发区建设上的盲目竞争格局,应当改进和完善当前对地方政府的政绩考核体系,破除GDP的指挥棒,并进一步明确分权体制下中央与地方政府的财权、事权划分,从根本上改变地方政府盲目建设开发区的激励机制。在完善分税制和政绩考核机制的基础上,政府应进一步规范地方举债机制,强化地方政府债务的预算硬约束,抑制和弱化地方政府的投资冲动。在十九大报告明确的“加快建设统一开放、竞争有序的市场体系,建立公平开放透明的市场规则”要求下,中央政府应鼓励地方政府从优惠政策和要素驱动的经济增长模式转向深化改革和创新驱动的新发展理念,促进开发区的转型升级和创新发展,在建设现代化经济体系中进一步发挥重要作用。

* 感谢匿名审稿专家的宝贵建议。当然,文责自负。

[1]邓明. 中国地区间市场分割的策略互动研究[J]. 中国工业经济,2014,(2):18−30.

[2]李国武,侯佳伟. 锦标赛体制与中国省级开发区的增长——基于省级经验的研究[J]. 社会,2011,(2):42−72.

[3]刘瑞明,赵仁杰. 国家高新区推动了地区经济发展吗?——基于双重差分方法的验证[J]. 管理世界,2015,(8):30−38.

[4]陆铭,张航,梁文泉. 偏向中西部的土地供应如何推升了东部的工资[J]. 中国社会科学,2015,(5):59−83.

[5]陆铭. 城市、区域和国家发展——空间政治经济学的现在和未来[J]. 经济学(季刊),2017,(4):1499−1532.

[6]陶然. 地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思[J]. 经济研究,2010,(5):59−63.

[7]向宽虎,陆铭. 发展速度与质量的冲突——为什么开发区政策的区域分散倾向是不可持续的?[J]. 财经研究,2015,(4):4−17.

[8]杨其静,郑楠. 地方领导晋升竞争是标尺赛、锦标赛还是资格赛[J]. 世界经济,2013,(12):130−156.

[9]郑江淮,高彦彦,胡小文. 企业“扎堆”、技术升级与经济绩效——开发区集聚效应的实证分析[J]. 经济研究,2008,(5):33−46.

[10]Akinci G, Crittle J. Special Economic Zones:Performance,lessons learned,and implications for zone development[M].Washington DC:The World Bank,2008.

[11]Alder S,Shao L,Zilibotti F. The effect of economic reform and industrial policy in a panel of Chinese Cities[R]. University of Zurich Working Paper,2013.

[12]Bondonio D,Engberg J. Enterprise zones and local employment:Evidence from the States’ programs[J]. Regional Science & Urban Economics,2000,30(5): 519−549.

[13]Busso M. Assessing the incidence and efficiency of a prominent place based policy[J]. American Economic Review,2013,103(2): 897−947.

[14]Givord P,Rathelot R,Sillard P. Place-based tax exemptions and displacement effects:An evaluation of the Zones Franches Urbaines program[J]. Regional Science & Urban Economics,2013,43(1): 151−163.

[15]Gobillon L,Magnac T,Selod H. Do unemployed workers benefit from enterprise zones? The French experience[J].Journal of Public Economics,2012,96(9): 881−892.

[16]Greenbaum R T,Landers J. Why are state policy makers still proponents of enterprise zones? What explains their action in the face of a preponderance of the research?[J]. International Regional Science Review,2009,17(4): 466−479.

[17]Lu Y,Wang J,Zhu L. Do place-based policies work? Micro-level Evidence from China’s economic zone program [J].Working Paper,2015.

[18]Neumark D,Kolko J. Do Enterprise Zones Create Jobs? Evidence from California’s Enterprise Zone Program[J]. Journal of Urban Economics,2010,68(1): 1−19.

[19]O’Keefe S. Job creation in California’s enterprise zones:A comparison using a propensity score matching model[J].Journal of Urban Economics,2004,55(1): 131−150.

[20]Schminke A. Using export performance to evaluate regional preferential policies in China[J]. Review of World Economics,2013,149(2): 343−367.

[21]Turner R C,Cassell M C. When do states pursue targeted economic development policies? The adoption and expansion of state enterprise zone programs[J]. Social Science Quarterly,2007,88(1): 86−103.

[22]Wang J. The economic impact of Special Economic Zones:Evidence from Chinese municipalities[J]. Journal of Development Economics,2013,101(1): 133−147.

[23]Zheng S,Sun W,Wu J,et al. The birth of edge cities in China:Measuring the effects of industrial parks policy[J].Journal of Urban Economics,2017,100: 80−103.