从“国家主义”到“职业主义”:以色列高层次人才吸引的国家战略及其变革

黄海刚

(对外经济贸易大学中国开放经济与国际科技合作战略研究中心,北京 100029)

近十余年来,高技能人才的地理流动问题引发了学者和政策制定者的广泛关注,在全球人才竞争的背景下,越来越多的国家通过制定人才战略和政策吸引高端人才回流。自20世纪70年代以来,伴随着人力资本外流日益增多以及意识到散居群体对国家的潜在贡献,以色列实施了政府主导的高技能人才回流政策体系(State-Assisted Return Policy,SARPs),通过强调种族文化归属、共同的国家利益等意识形态认同,以及良好的职业发展前景和舒适的家庭生活等,激发散居于世界的高技能人才,尤其是科学家、研究者以及知识密集型企业急需的高端人才重返以色列,利用公共资源为高技能人才的回归提供帮助,以弥补高端人才短缺的局面。以色列高技能人才回流政策体系取得了积极的成效,促进了其科技与经济的快速发展,也是以色列建设创新创业强国的主要力量。作为国家战略,以色列的高技能人才吸引政策体系也经历了广泛的政策变迁,日益强调人才吸引政策的准公共物品属性、高度选择性和差异化补偿机制,通过多元利益主体参与的公私合作模式,加强人才吸引政策的效率和人才与劳动力市场的精准匹配。

1 以色列实施高层次人才吸引战略的背景

1.1 “失去的十年”:以色列高等教育体系面临的危机

自20世纪90年代后期,以色列高等教育经历了卓越发展并进入普及化阶段,在较短的时期内高等教育入学率达到了近50%。在2008年,45.8%的适龄人群进入高等教育机构学习,而1990年这一比例为21%。1993年,以色列高等教育委员会(Council of Higher Education,CHE)通过立法,将非政府拨款机构、教师学院、技术学院和地区性的一般学院升格为大学,使以色列的高等教育机构数量增加了3倍,到2009年,学生数量也增加了近3倍[1]。高等教育普及化发展伴随着以色列科研创新能力的提升,2001—2005年,以色列百万人口中科学出版物的数量位居世界第三位;希伯来大学、特拉维夫大学和以色列理工学院的自然科学在世界排名中名列前茅[2]。高等教育体系亦是以色列经济快速发展的主要贡献者,大学通过敏锐应对社会和经济发展的需求,成为以色列经济发展的引擎。在20世纪70、80年代,以色列GDP增长的41%归因于对大学研发的投入,70%的专利来源于大学的基础研究。以色列高等教育的发展也改变了公众对高等教育的传统认知,大学已然不是高社会阶层的专属,而是大众可获得的一般资源。

高等教育普及化提升了以色列高等教育的容量,但随之也带来了一些问题。高等教育委员会将学院升格为大学的政策目标之一,是鼓励学生追求高级学位以提高科研产出,但却出现了“搭便车”现象,例如越来越多的非论文硕士学位项目的出现,一方面降低了学术标准和学术质量,同时硕士阶段的科研产出也快速下降,背离了改革初衷。此外,高等教育普及化还伴随着大学可获资源的紧缺。2001—2007年,以色列政府实施了紧缩性财政政策,大学科研拨款减少。财政状态恶化也影响了师生比和大学教师的年龄结构,1990年的师生比为1:17,而2008—2009年,这一比例为24:1。在20世纪70、80年代,以色列大学招募了相当数量的年轻教师,但在90年代则放缓了这一步伐,到2000年几乎处于停滞状态,例如特拉维夫大学在过去十年削减了近400个教师职位。缺乏青年人才的加入,导致大学教师年龄结构的老化,影响了科研创新和产出[1]。

总之,2000—2010年被称为以色列高等教育“失去的十年”。其主要特征是高等教育普及化与高等教育质量标准之间的矛盾,以及财政紧缩导致的大学科研产出减少,大学作为私人物品与公共物品属性的比重变化,缺乏青年人才的输入以及政府试图加强对大学研究和教学的导向性而削弱了传统的学术自治等。针对这些问题,一些机构和部门专业委员会提出了愿景宣言,强调要提高大学基础研究的资助水平,招募高水平的教师,扩大博士后和博士生的规模等。

1.2 人才外流:全球化背景下以色列高技能人才吸引面临挑战

散居于世界各地的创新创业犹太人才的大规模回归,是以色列经济与科技崛起的主要原因。但近十余年,以色列也面临着高技能人才大规模“出走”欧洲和美国而造成的人才流失问题。大量科学家出走以色列的原因,一是新自由主义经济政策对福利国家带来的消极影响,尤其是对高等教育和学术体系带来了负面影响,主要包括科研经费和大学拨款的减少等;此外,学术机构与政府间的关系也日趋紧张,早期的“拒绝政治干预学术机构”以保护学术自由和自制的传统,正受到“针对性资助”和加强大学研究的导向性等理念的影响,大学的一些前沿研究需要提交给政府批准[1]。这些内部因素加上世界经济衰退和全球人才竞争的共同影响,造成了这一时期以色列人才外流的局面,为全球人力资本市场输入了大量受过高等教育的人才。

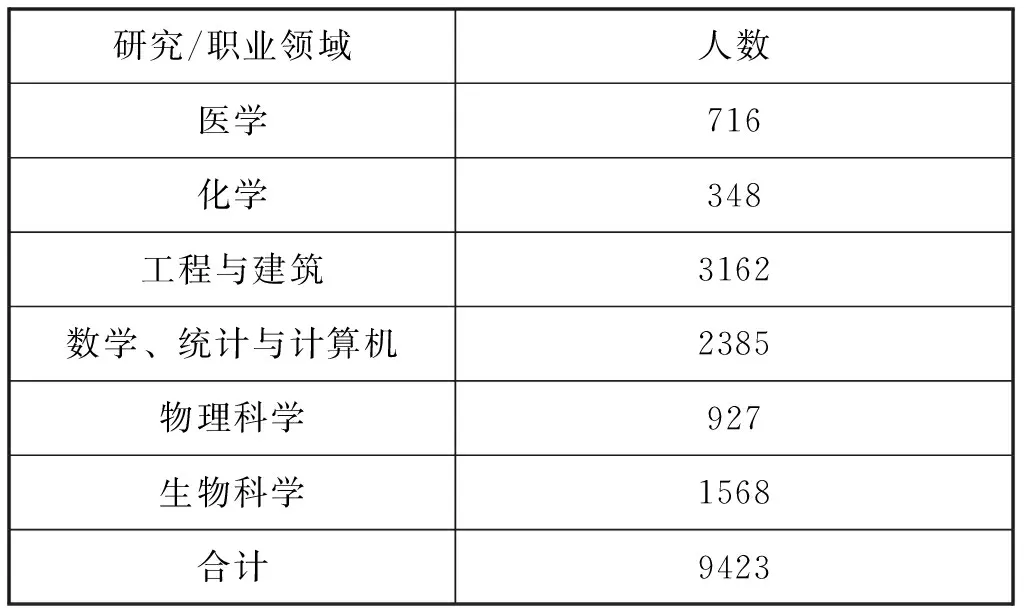

最近由以色列社会政策研究中心(Taub Center for Social Policy Studies)所做的一项调查显示,自2008年以来,有近五分之一的以色列大学教师和卓越科学家前往美国大学工作,造成以色列学术机构的“人才短缺”现象。2010年,在以色列获得博士学位后前往美国工作的人数占到博士毕业生数的15.9%,而其中16%的人才流失都发生在最近十年(见表1)[3]。在工业部门,ICT行业,尤其是其研发部门缺乏大量高技能专业人才,毕业于国际顶尖大学并有工作经验的软硬件人才短缺现象也较为严重。例如在2011年,在这些领域平均有6195个公开职位[4]。以色列优秀科技人才的出走,既是全球学术资本市场人才流动的重要部分,同时也与以色列在科技与学术领域缺乏战略和长期规划有关。

表1 在1985—2010年获得博士学位、2011年居住在国外的以色列毕业生数量

1.3 政策失范:国际人才竞争背景下面临的新挑战

自20世纪70年后期,以色列将吸引人才回流作为国家战略的重要组成部分,强调“以色列是所有犹太人的家园”,为他们及其家庭的回归提供帮助,从而获得国家发展所需的人力资本。为了实现这一目标,以色列构建了若干政府支持的人才回流计划,这些计划通过强调种族和国家认同等意识形态意图,利用税费优惠和工作安置等激励和保障型政策工具,激发高技能人才的归国动机。但是,在全球人才高度流动和竞争的背景下,文化和心理因素虽然会影响人才的国际流动,但个体和职业发展机会是高层次人才选择迁移目的地的根本原因[5]。因此建立在意识形态认同基础上的人才回流计划吸引了大量低技能劳动力,但并未在高技能移民群体中产生共鸣。此外,政府主导的人才吸引政策有时难以及时回应工业部门的需求,使得一些高科技行业人才短缺现象严重,政府面临着来自工业界的压力,他们要求改进目前人才吸引政策的针对性和选择性,并参与到高端人才的战略制定和招募中。

意识到这一点,近十年来,以色列政府在逐渐调整其原有的策略和逻辑,将人才吸引政策置于全球竞争的背景下,根据变化了的国际和国内环境,在考虑文化和心理要素的基础上,通过新的使命陈述来强调个体的职业机会和舒适的中产生活,将以色列描述为一个自由、开放的经济社会,以及拥有一个充满活力和机会的高端劳动力市场等,努力提高人才政策的实施效率。

2 以色列高技能人才吸引的主要政策、理念及变迁

以色列高层次人才吸引政策主要经历了三个发展阶段:自20世纪50年代到70年代末,以“国家主义”名义来吸引人才回流的政策体系,强调散居于世界的犹太人和以色列人为新国家的建立贡献力量,并维持种族和文化认同;自1978年到20世纪90年代的“职业主义”发展阶段,强调以色列能够为人才提供更好的职业发展机遇;从20世纪90年代后期开始,以色列人才回流政策体系则高度强调人才吸引的针对性、高端性和公私合作(Public-Private Partnership,PPP)模式。

2.1 国家主义 —— 早期高技能人才回流政策及其理念

以色列的高技能人才回流政策可以追溯到20世纪50年代。在建国初期,以色列政府通过提供工作和生活补贴来吸引欧洲受过良好教育的犹太人,并要求伦敦和纽约领事馆利用其记录跟踪系统,联系并说服在英国和美国大学工作的犹太科学家回到以色列。以色列政府早期的这种计划具有重要意义,首次将散居者(Diaspora)描述为国家共同体的一部分,强调他们对国家发展的责任和权利,改变了以往对散居者的敌对和负面态度,为日后制定国家主导的、以吸引高技能人才回流为主要目标的计划奠定了基础。20世纪60年代,以色列政府首次提出将“吸引高技能人才”回流(主要是受过良好教育的学术人才)作为政府工作的重要目标,通过以色列领事馆新成立的学术人才局(Bureau for the Academic Worker)确认和联系在当地大学工作的学生和教师,并说服他们回归以色列。这一时期“高技能人才回流”被置于国家战略和国家建设的重要组成部分,目标人群扩展到包括研究生、物理学家、画家以及运动员,他们被描述为国家发展初级阶段急需的高级专业人才。

在人才吸引策略和理念上,这一时期的人才回流政策既强调高技能散居者服务、贡献于国家的观念,同时也强调“国家重建”能够保持犹太人及其后代的种族、宗教和身份认同,改变其散居的生活状态,加强犹太民族的凝聚力而不是让他们日渐疏远等使命陈述,将人才回流计划描述为散居者在“自己的家园享受文化复兴的最后机会”。

1966—1967年,以色列经济的衰退加速了政府将散居犹太人作为经济复兴主要力量的步伐。以色列政府利用“国家不景气的经济形势”作为恳求高技能人才回流的理由,发起了向西方寻求高技能人才回流的运动。1967年发生的第三次中东战争,以及这一时期物理学家、科学家和研究生出走以色列的数量大幅增加,引起了社会的广泛谴责,使得政府更加意识到高技能劳动力的重要性。面对这一情况,人力资源部门呼吁政府制定更具创造性的方案吸引高技能人才回国,并强化人才回流政策的“国家主义”观念。作为国家的主人,科学家不能以 “追求科学”和“专业发展”的名义逃避对国家的责任,因为“科学家视科学是他们的第二家园,但以色列需要他们,这是他们的第一家园[6]。”这一时期,“国家主义”观念扩大到所有国际流动活动中,甚至包括了国外旅行和学习。

战争结束后,国家和城市重建需要大量高技能人才,战后经济的扩展也使得工业界缺乏与技术发展相匹配的人力资源,因此不断对政府施加压力。在这一背景下,以色列政府开始重构其高技能人才吸引政策体系,首次提出了国家支持的人才回流项目(SARPs),这些计划被置于“更多的经济机会”以及建议一个“伟大以色列”需要的名义下,通过给予物质奖励来吸引人才回流。不过,这些计划也招致很多批评,因为对高层次人才流动而言,职业发展前景而非经济激励是高技能人才回流的主要动机[7]。对这些计划有效性的忧虑日益增多,议会的一个特别委员会敦促政府抛弃物质奖励,而是通过激发散居者“犹太复国”的价值理念,以及建设国家的使命和责任等强调意识形态话语的方式吸引高技能人才回流。总之,在吸引人才回国的初级阶段,不管是强调散居者对犹太复国运动的道德义务,还是参与国家经济发展的责任,散居于世界的高技能犹太人都被视为国家发展的境外代理人和参与者,在集体主义意识下将个体与国家间的关系神圣化,期待散居者参与到国家的建设进程中,并赋予了这些计划保持回归者及其后代宗教和种族认同的责任。早期国家支持的人才回流计划强调“建设国家”与“成为国家主人”这一双重的政治性表达。

2.2 职业主义 —— 1978年以来的政策目标及使命陈述

1978年以来,以色列的人才回流政策体系和话语结构经历了重要的变迁,从强调“意识形态”理由,日益转变到从个体/家庭的视角来强调回归的附加价值。尽管强调对国家经济贡献仍然重要,但却被置于回归者个人和家庭满意度和专业发展的框架之下,以色列的人才回流政策进入到了“职业发展”阶段。强调人才回流的“发展目标”标志着以“爱国主义”之名为人才吸引政策理念的结束,但这一时期对回国者的选择和资助变得越来越有选择性和针对性,强调国家支持的人才回流计划只针对“高技能人才”和愿意参与国家发展和建设的爱国群体,1978年的人才吸引计划代表了这一政策变迁。与以往强调一般高技能人才归国的理念不同,这些计划强调要吸引国家优先和特定领域发展需要的人才,将人才回流与国家的具体事业和项目联系起来,例如农业、定居点建设、工业和教育等,从而创造性地将回归者利益、国家认同和国家建设三者紧密联系起来,将意识形态和道德意图巧妙地置于具体的人才计划中。

在20世纪80年代初期,出现了大量科学家“出走”以色列的现象,这一现象被解释为是对1973年第四次中东战争的延迟反应以及对随之而来的政治经济巨变的具体回应[8]。人才的大量外流引发了政府的忧虑,在人力资源管理部门的催促和建议下,以色列政府构建了新的高层次人才吸引政策的理念和框架:国家支持的人才回流计划不再是无条件的,而是主要满足对国家安全和经济稳定具有关键作用的高科技公司,以及能够为本地工程师和相关专业人员提供更多就业岗位公司的人才需求。这一政策变迁的效果到20世纪90年代愈发明显,来自苏联、拥有良好技术训练的高技能移民(1990—1995年,大约有6万名苏联工程师移民以色列)和奥斯陆协定(Oslo Accords)后的相对政治稳定,共同促进了以色列高技术公司的快速发展。

高技能人才吸引政策的合法性和路径从“国家主义”到“职业主义”的转变,部分原因是以色列1977年政治转型,以及逐渐放松了长期以来国家干预主义的经济传统。在新自由主义经济范式的影响下,强调国家对经济的支持应从传统产业转变到作为经济增长引擎的高技术产业上来,在这一理念下,以色列人才吸引政策也发生了重要的变革。

(1)越来越多的私营组织参与到政府主导的高技能人才回流计划中。受到高技能人才短缺的影响和生物技术工业的发展,大量以色列公司发现从国外招聘高端人才以及与潜在的归国者进行直接沟通的好处。当时很多经济巨头,例如以色列航空工业公司(Elbit)、埃尔比特-光电工业公司(El-Op)和迪瓦制药(Teva)等在美国版以色列报纸上刊登全版广告,邀请科学家参加在旧金山、西雅图和纽约等城市举行的专业招聘会,吸引高端人才回流。这一时期的人才计划则根据科学家及其家庭的特定需要,为他们提供个性化的丰厚补偿方案和广泛的社会经济收益,其中很多项目获得了国家支持。

人才回归政策从公共物品向准公共物品的转变,影响了对申请者的甄选和录用过程,这一过程越来越细致,从而保证他们与特定职位的高度匹配。在高度专业化的招募制度下,回归者的资格与特定职位的契合度在其回国之前就已经详细评估过,并就相关职权,包括薪金和附加福利等进行了长时间谈判,这些都表明回国者日益被视为公司的私人财产而非集体主义发展的代理人。

(2)第二个变化是关于对回归者及其归国动机的话语描述。不同于早期项目,这一时期的计划将散居者描述为独立的个体,归国来寻求个体、家庭和职业更好的发展机会和生活。尽管通过强烈的心理文化纽带将移民与祖国联系起来这种国家主义的修辞方式并未完全消失,但它逐渐被强调以色列美好的社区生活(基布兹)和繁荣的经济等经济话语描述所取代。这一时期人才吸引的战略和口号是强调以色列是“另一个机会之地”,与早期通过展示以色列发展的精美图片来吸引人才不同,这一项目的招募策略则强调归国能实现他们的梦想、野心和能力,同时可以享受高质量的生活以及更多的就业机会。在话语体系上,与以往在国家意识形态的名义下以牺牲专业发展来回报国家的描述不同,它强调归国者的选择自由,高技能人才不再担心受到犹太复国主义意识形态的指责,可以根据个人和家庭的需要做出最好的选择。不过这一计划很少会影响到归国者的居住选择,因为高科技公司主要集中在大城市。

2.3 精准匹配:近年来以色列人才吸引政策的变革

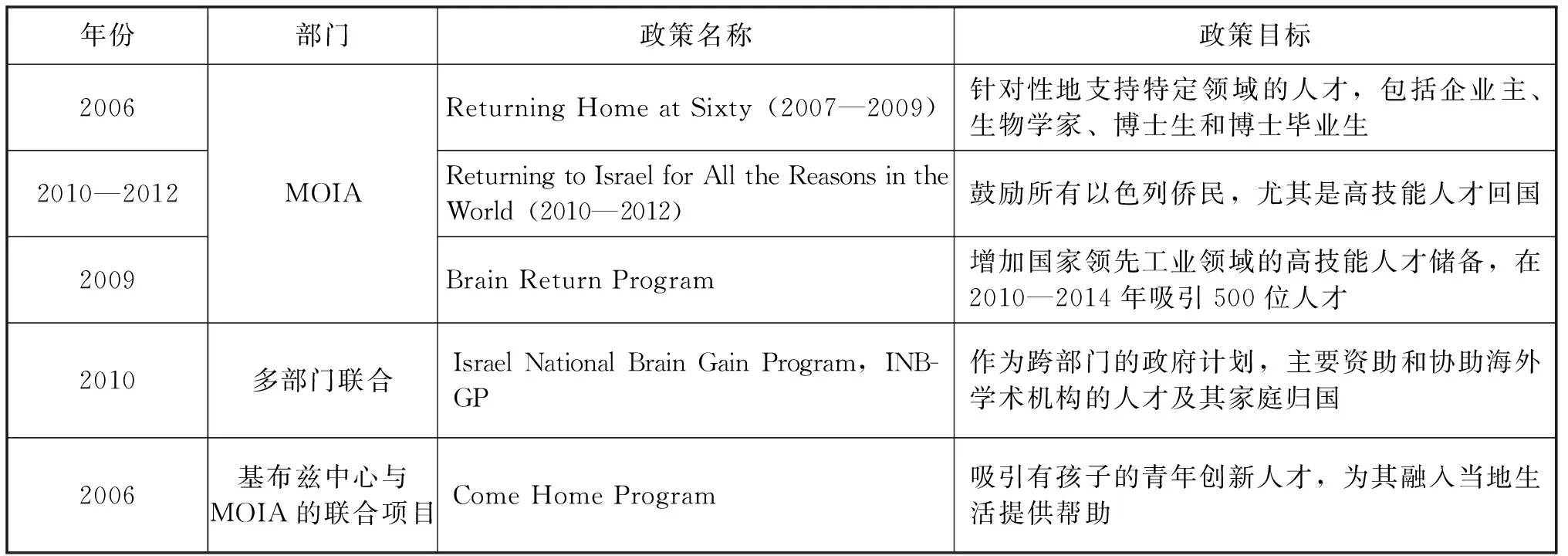

20世纪90年代,尤其是21世纪以来,以色列高技能人才回流政策的显著特征是高度的选择性和竞争性,近期的一些人才吸引计划(见表2)会根据申请人的专业资格进行人才分类,强调对科技前沿领域的潜在贡献以及精英主义的选择倾向[9]。此外,随着以色列相关部门的预算萎缩,需要改变过去对人才的宽泛定义和相对宽松的接收标准,制定成本更低但更具针对性和有效性的高技能人才吸引计划,以色列高层次人才吸引政策进入到目标精准定位阶段。这一时期的人才政策和计划主要关注高科技公司长期短缺的高端引领人才,1998年的人才回流项目(1998 Return Program)是反映这一理念的例子。作为以色列独立50周年庆祝活动的一部分,这一计划决定只吸引特定高科技领域的高端人才,以“经济原因”为借口,拒绝了为低技能劳动者的回归提供帮助的相关提议,尽管以往的人才计划或项目也强调以“高技能人才”为其目标,但一般不会拒绝低技能劳动者回流的请求。2008年的“新中国成立60周年回归计划”(Returning at Sixty Program)也改变了过去相对宽松和范围较广的目标定位,这一项目计划在5年内改变以色列人才回流的不平衡状态,吸引创新创业市场急需的并能快速融入当地生活的特定人才,包括企业主、生命科学家、近期毕业的博士和博士生,吸引他们重返以色列。

表2 21世纪以来以色列人才吸引计划及其内容

作为对日益激烈的全球人才竞争以及以色列政治经济和劳动力市场变革的回应,以色列政府于2010年开始筹划和制定了“以色列国家引智计划”(Israel National Brain Gain Program,INBGP)。这一计划在工业、贸易与劳工部(Ministry of Industry,Trade and Labor)所属的以色列首席科学家办公室(Office of the Chief Scientist,OCS)领导下,由以色列移民吸收局(Ministry of Immigrant Absorption,MOIA)、工业与贸易部、金融部以及高等教育委员会的预算与拨款委员会(Planning and Budgeting Committee,PBC)共同实施,是目前以色列最具影响力的吸引人才回流项目。这一项目于2013年正式启动,针对正在回归的以色列人和有回归意愿的以色列移民,对他们及其家庭的回归提供全程服务。申请对象需具备三个条件:一是居住在国外并有意愿回归的以色列侨民;二是具有本科及以上学位;三是能够进入以色列工业和学术界工作。在项目的具体管理上,成立了联系和信息中心,主要通过建立雇主和具体的职位需求数据库、国外专业人才数据库、信息和资助服务、研究和设立新项目以及协调仍在国外的创业计划,从而在雇主、市场与人才之间建立精准的匹配关系。

通过为少数高端引领人才提供慷慨激励的方式,深化了以色列的人才分类体系,这些新变化可以视为以色列人才吸引战略进入一个新阶段。以色列政府也逐渐意识到,在一个高端引领人才高度流动的时代,需要将他们视为超越国家、工业部门和学术机构之上的全球人才,并需要与其他国家竞争以避免人才流向其他地方[10]。鉴于全球就业市场的变化,包括强调个人合同、针对个体的一揽子补偿计划以及其他针对个体的激励措施,以色列的人才吸引战略应更具针对性和精准性,以色列目前也正在制定新的计划来吸引高层次人才,在吸引高技能人才的国际竞争中,以色列还有很长的路要走。

3 以色列高技能人才吸引的战略意图及价值转向

3.1 从“国家”到“职业”:以色列人才吸引战略的转向

促进人才回流一直是以色列的重要国家战略和政策目标,而人才政策的合法性伴随着不同时期主流意识形态的变化而有改变。例如,早期的人才回流计划主要在“建设一个强大的国家”的名义下,其合法性是维持他们不稳定的种族/国家认同,以及以自身的技能建设国家。而近期的计划则强调以色列的精英职业路径和社会经济的舒适性,强调国家期待归国者对自由市场经济的贡献,以及个体和家庭能够拥有高质量的生活。人才回流的政治话语描述逐渐从我们的“国家”(Nation)转变成我的“职业”(Profession)[6]。这一策略变迁反映了近十年来以色列政治经济的变革以及国家和政治领袖对人才潜在角色的认知变化,也就是说,人才回流政策的制定和实施路径,是国家当时广泛的社会和经济改革进程的重要组成部分,也体现着国家利益和国家意识形态领域的变迁,例如强调卓越、选择和经济贡献的人才吸引政策,与当前新自由主义经济框架更为契合。

从“国家”到“职业”的话语体系的转变,也伴随着社会对散居者和回归者态度的变化。例如早期将移民视为“叛国”行为,以及将“回归”者看作是在国外生活难以为继的“失败者”等负面评价和情绪,现在则认为他们是在“全球人才流动空间”寻求更好的职业机会的单一的、理性的个体。尽管文化和心理联系仍然是国家主导的人才吸引政策的主要理由和策略,但近期的人才计划和项目在淡化这一传统考虑,目前的政策话语主要以追求卓越的职业发展和机遇为中心。从这个意义而言,以色列的人才吸引战略既有其特点,也是当前国际人才吸引战略的共同趋势。随着越来越多的国家将散居者视为实现国家战略的潜力,并在法律和体制框架内通过制度创新来吸引高端人才回流,国际高端引领人才的竞争将更加激烈。

3.2 散居者策略:以色列人才战略的政治逻辑

近些年来,越来越多的国家开始加强与海外散居群体的紧密关系,通过赋予他们一系列的公民、政治和社会文化权利等拓展了传统以疆域为核心的公民概念。通过这些符号或物质的粘合机制,力图从这些未被开发的域外“人才库”中获得经济和政治利益,这种将散居群体视为经济和政治发展潜在资源的国家意图,称为“散居者策略”[11]。它既是一种新的国家主权形式,也是一种国家主导的新的跨国治理模式[12]。

“散居策略”是传统的人才输出国广泛采用的一种人才吸引战略,一方面,通过与散居群体的联系来吸引外国投资和侨汇,但更为重要的则是通过强调种族/国家认同等心理和文化要素以及高质量的就业机会来吸引这一群体,尤其是高端人才归国工作,弥补国家经济社会发展中的人才短缺问题,以色列在初期便构建了“保持联系-回归”这一双重路径的人才吸引战略。这一战略的实施需具备几个条件:一是具有较大规模的海外散居群体;二是这一群体在当地甚至国际创新创业市场中具有一定的影响力;三是人才输出国具有较好的经济发展前景和职业发展机遇。以色列从20世纪70年代构建了以政府主导的高技能人才回流计划,到20世纪80年代这类计划的数量快速增长,这些项目主要在MOIA的领导下,为高技能人才及其家庭的回归提供激励和帮助,一般的支持周期为1~10年[13]。进入21世纪以来,以色列吸引人才回流计划经历了广泛的政策变迁,强调高端人才吸引政策私有属性、高度选择性和差异化补偿机制,从而加强人才政策的针对性和高端引领。

3.3 从“国家主导”到公私合作模式:政策制定过程的多元利益主体参与

国家主导的人才吸引计划是以色列人才战略的主要特征和重要组成部分,这种通过“国家行为”和“使命描述”来鼓励高技能人才回流的策略取得了很大成功。自20世纪80年代,越来越多的私立和公民组织开始参与到政策制定过程,与政府共同组成了一个多部门的“人才回流网络”[13],以色列人才吸引计划的组织结构逐渐趋于一种公私合作模式,以更有效地创新和实施人才归国计划。

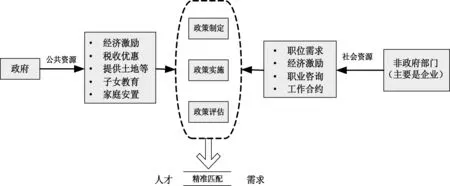

这种政策过程的多元利益主体参与可以看作是以色列政治经济变迁以及关于人才战略的政治逻辑变迁的一部分。在这一模式下,政府与非政府组织利用相似的路径,强调人才吸引政策的高度选择性和差异化的激励工具,通过紧密结合劳动力市场的需求以及高科技部门的人才需求,由经济市场来设定高技能人才需求的规格和类型,政府则通过利用公共资源(财政支持、为社区提供新的或扩充土地)来集中满足这些个体的需要(见图1)。2006年的“回家”(Come Home Program)项目作为一个PPP模式,是反映这一理念变迁的典型例子。这一项目由以色列基布兹项目中心和移民吸收局合作,目标是吸引有孩子的高技能青年人才,通过为他们提供熟悉和支撑性的环境,帮助他们更容易在祖国定居和生活。另一个例子是2009年的人才回流项目(Brain Return Program),这一项目的目标是为被称为经济发展“引擎”的知识密集型行业储备高技能人才,计划在2010—2014年史无前例地拨款4亿美元来吸引500名高技能人才,大部分拨款通过国家补贴的形式给予了技术密集型私营公司[6]。另一个例子是总理办公室和BioAbroad组织的合作伙伴关系(BioAbroad是海外以色列资深生命科学家的非营利组织,通过保持与海外以色列高端科学家的合作和联系,来加强以色列的研究和产业),为到以色列工业或学术部门参加面试的群体提供交通补贴等服务。总之,全球人才竞争促使政府构建更具创新的高层次人才招募策略,在PPP模式中,非政府组织和部门全程参与政策制定、实施和评估过程,充当着咨询者、资助者、雇主以及合约方等多种角色,在提高人才政策针对性和有效性方面发挥着越来越重要的作用[14]。

图1 以色列高层次人才吸引战略的公私合作模式

4 结语

在全球化时代,不同的国家都依据自身的资源禀赋和发展阶段,充分发挥人才吸引的制度、自然和政策优势,努力建构一个最优策略,在这方面,以色列是一个成功的例子。从政策的生成逻辑来看,以色列将吸引“国际范围内的高端犹太人才”作为其人才战略的核心,并通过政府支持的人才项目,为高端人才回流提供经济激励和安置服务,满足国家建设对高技能人才的需求。此外,灵活性、针对性和精准性亦是以色列人才战略的特点,根据产业发展与职业市场的变化,及时调整人才政策目标,以有效回应市场需求。在这方面,中国与以色列具有相似的背景,均具有丰富、优秀的海外高技能人才群体,以及拥有一个具有活力的经济和职业市场,但在如何更好地吸引国际高端人才为经济和科技发展服务方面,还需在战略层面构建一个统一、高效和系统的人才政策体系。

[1]VOLENSKI A.After‘the lost decade’:higher education in Israel-Where to[R].Jerusalem:Taub Centre for Social Policy Research,2012:7-14.

[2]AVIEL Krenzler.The impact of geographic location of higher education institutions on internal migration[R].Jerusalem:Central Bureau of Statistics working paper,2010(54):35.

[3]NAAMA Teschner.Information about Israeli academics abroad and activities to absorb academics returning to Israel[R].Jerusalem:The Knesset Research and Information,2014:9.

[4]NURIT Shana.Israel National Brain Gain Program[EB/OL].[2017-03-02].https://www.israelbraingain.org.il/Uploads/Attachments/6897/ocs_day_for_olim.pdf.

[5]COHEN N,KRANZ D.State-assisted highly skilled return programmes,national identity and the risk(s)of homecoming:Israel and Germany compared[J].Journal of ethnic & migration studies,2015,41(5):795-812.

[6]COHEN N.From nation to profession:Israeli state strategy toward highly-skilled return migration,1949—2012[J].Journal of historical geography,2013,42(4):1-11.

[7]TOREN N.Return to Zion:characteristics and motivations of returning emigrants[J].Social forces,1976(54):546-558.

[8]COHEN Y,HABERFELD Y.The number of Israeli immigrants in the United States in the 1990[J].Demography,1997(34):199-212.

[9]HERZOG B.The globalization of Israel:McWorld in Tel Aviv,Jihad in Jerusalem byUri Ram[J].Israel studies,2010,15(2):183-187.

[10]CARR S C,INKSON K,THORN K.From global careers to talent flows:reinterpreting the brain drain[J].Journal of world business,2005(40):386-298.

[11]ANCIEN D,BOYLE M,KITCHIN M.The Scottish diaspora and diaspora strategy:insights and lessons from Ireland[R].Europe and External Affairs-Social Research,2009:12.

[12]GAMLEN A.The emigration state and the modern geopolitical imagination[J].Political geography,2008,27(8):840-856.

[13]COHEN N.Come home,be professional:ethnonationalism and economic rationalism in Israel’s return migration strategy[J].Immigrants & minorities,2009,27(1):1-28.

[14]COHEN N.A web of repatriation:the changing politics of Israel’s diaspora strategy[J].Population,space and place,2016,22(3):288-300.