崤函古道隋唐行宫调查与研究

◎李久昌

(三门峡职业技术学院 豫晋陕黄河金三角区域研究中心,河南 三门峡 472000)

行宫亦称离宫别馆,是为方便帝王巡幸、游玩、避暑和处理政务而建造的暂住性宫室。中国古代行宫建筑史研究表明,历代帝王大都在重要交通沿线地方大兴土木建造行官。据《史记》卷六《秦始皇本纪》记载,有秦一代,关中建行宫300多座,关外400多座。秦之行宫多被西汉沿用,即“秦宫汉葺”。崤函古道是秦汉两代最重要的东西大道,以常理而论,自然也会建有行宫。①西汉在弘农县(治所在今灵宝函谷关城内)建有弘农宫。陕西历史博物馆藏弘农宫方炉,铭曰:“上林荣宫初元三年受弘农宫方卢(炉),广尺,长二尺,下有承灰,重卅六斤。甘露三年工常絠造,守属顺临,第二。”(秦波:《西汉皇后玉玺和甘露二年铜方炉的发现》,《文物》1973年第5期)。又在黾池县境内建有黾池宫。西安市文物商店藏黾池宫铜升,铭曰:“黾池宫铜升,重一斤二两,五凤元年工常剺造,守属顺临,第六。”“上林共府初元三年受弘农郡”(国家计量总局主编《中国古代度量衡图集》文物出版社,1984年,第73页)上述两器,原均为在弘农宫、黾池宫使用之物,初元三年(前46),被调送至上林苑,并加刻铭文。但由于年代久远,秦汉至隋唐以前的行宫资料缺乏。这里主要讨论隋唐时期崤函古道上的行宫。

一、隋唐时期崤函古道上的行宫

对隋唐长安与洛阳两京道上行宫的数量、地点、置废及分类等方面的问题,学者已有研究,但崤函古道上究竟有多少座行宫,其位置、置废情况等,一直说法不一,且对这些行宫的文化内涵也涉及不多。①严耕望考证唐两京道上有行宫15座(《唐代交通图考》,上海古籍出版社,2007年);介永强考证也是15座行宫(《唐代行宫考逸》,《中国历史地理论丛》2001年第1辑);吴宏岐列出隋两京道上有行宫11座,唐时增至18座(《隋唐帝王行宫的地域分布》,《中国历史地理论丛》1994年第2辑);严辉考证隋唐两京道上设行宫约有17座(《洛阳地区隋唐离宫遗址调查与考证》,《河南科技大学学报》(社会科学版)2004年第4期)。诸学者所考行宫名称等也有所不同。考诸文献和实地调查,笔者认为隋唐在该道沿线所置行宫当有16所,兹以东西为序考述如次。

(一)轩游宫

《新唐书》卷三八《地理二》虢州阌乡县:“有轩游宫,故隋别院宫,咸亨五年更名。”咸亨五年即公元674年。嘉庆《重修一统志》卷二二〇《陕州》:“轩游宫,在阌乡县城内。”按唐阌乡县在今灵宝豫灵镇文底南原村附近,轩游宫亦当在此。出潼关,首先至唐阌乡县,轩游宫可称是崤函古道第一宫。唐玄宗《轩游宫十五夜》诗云:“行迈离秦国,巡方赴洛师。路逢三五夜,春色暗中期。关外长河转,宫中淑气迟。歌钟对明月,不减旧游时。”从诗中说于轩游宫殿堂之乐,扬尘舞蹈中仰看春夜满月的月色如“旧游”时景,可知玄宗“巡方”洛阳,曾多次驻跸轩游宫。此行宫入宋后改作道观曰“承天观”。《宋史》卷四六二《柴通玄传》:“柴通玄,字又玄,陕州阌乡人。为道士于承天观。……所居观即唐轩游宫,有明皇诗石及所书《道德经》二碑。真宗作诗以赐,并赉茶、药、帛。诏为修道院,蠲其田租,度弟子二人。”

(二)上阳宫

《新唐书》卷三八《地理二》虢州湖城县:“有故隋上阳宫,贞观初置,咸亨元年废。”咸亨元年即公元670年。顾祖禹《读史方舆纪要》卷四八《河南三》:“上阳宫,隋初置于桃林县。唐贞观中,移置于湖城县。高宗又改置于东都禁苑。《一统志》云:上阳宫,在废湖城县西北一里。”嘉庆《重修一统志》云:“上阳盖沿虢都旧名。”[1]按唐湖城县治在今灵宝阳平镇文乡村一带,上阳宫亦当在此。前揭《新唐书》云上阳宫“咸亨元年废”,有误。《太平寰宇记》卷六《河南道六》陕州湖城县:“义宁元年于古上阳宫再立,乾元三年二月改为天平县,八年移于上阳宫东南一里,即今理。大历四年复为湖城县。”乾元三年即公元760年,大历四年为公元769年。唐肃宗乾元年号仅用三年四个月,并无八年,所谓“八年”“恐误,或脱文也”[2]。但云湖城县“移于上阳宫东南一里”,则在唐肃宗时,上阳宫似仍存在。

(三)桃源宫

《新唐书》卷三八《地理二》陕州灵宝县:“有桃源宫,武德元年置。”武德元年即公元618年。嘉庆《重修一统志》卷二二〇《陕州》:“桃源宫,在灵宝县城内。”桃源宫名当与桃林县名有关。唐灵宝县原称桃林县,位于今灵宝大王镇老城村西北黄河南岸。顾炎武《肇域志》云:“沙城,在县西北五里许,三面距河,南有深堑,乃唐武后东幸洛阳而渠也。其内有翠微宫。”又云:“翠微宫在县北黄河南岸店,则天东幸驻跸之所,今城址犹存,俗为沙城。”[3]乾隆《重修灵宝县志》所记同。据调查,今灵宝大王镇后地村西南有一城址遗迹,尚存南城墙长约300米,中部已被居民建房破坏,西段保存基本完好,高1米—3米,多为风沙掩埋。城墙墙基呈梯形,上宽7米,下宽10米,黄土夯筑,夯层6厘米—8厘米,夯窝明显。当地人称为武则天行宫,亦称翠微宫,言该宫仅修建了一半便中途而废。揆度形势,所谓“翠微宫”“武则天行宫”当为武德元年所置桃源宫。

(四)陕城宫

《隋书》卷三〇《地理中》河南郡陕县:“大业初(陕)州废,置弘农宫。”唐改名陕城宫。《新唐书》卷三八《地理二》陕州陕县:“有陕城宫。”《隋书》卷七〇《李密传》载:隋末杨玄感、李密围东都,不克,乃西趣潼关,“至陕县,欲围弘农宫,密谏之……玄感不从,遂围之,三日攻不能拔,方引而西”。可知隋弘农宫在陕县城内。嘉庆《重修一统志》卷二二〇《陕州》:“宏农宫,在州城内,隋建,唐改为陕城宫。”州城即陕州城。《读史方舆纪要》亦有类似说法。唐开成五年(840),陕州籍诗人姚合任陕虢观察使时,有《酬光禄田卿六韵见寄》诗云:“雪晴嵩岳顶,树老陕城宫……名卿诗句峭,诮我在关东。”可证唐陕城宫确在陕州城内。但顾祖禹又以为“调露二年改曰避暑宫,永淳元年曰芳桂宫,宏道元年废”[4],是将渑池紫桂宫误指陕城宫。

(五)绣岭宫

《新唐书》卷三八《地理二》陕州硖石县:“有绣岭宫,显庆三年置。”显庆三年即公元658年。《南部新书》卷庚:“绣岭宫,显庆三年置。在硖石县西三里。”[5]民国《陕县志》卷一九《古迹》:“绣岭宫在陕州城东南六十五里,安阳东南之高阜上,为唐帝如洛道间之行宫。其地广平,旁无峰障,前临山涧,与莘原南北对峙。莘原之南半岭有广平处,冈陵环亘,与行宫正对为唐大通寺。”据调查,绣岭宫遗址在今陕州区菜园乡石门村南绣岭坡上,面积约5000平方米,曾出土有唐代布纹大瓦等遗物。现场考察虽未发现任何遗迹,但史籍记载与地理形势完全相符。距绣岭宫遗址北约200米,有一扁平圆丘状冢,俗称“公主坟”,面积约50平方米,冢高3米,当地群众指其为唐玄宗幼女之冢。民国《陕县志》云:“(大通寺)寺内有三生公主祠,其阶下有金大定年间碑,且载公主为玄宗幼女,其生也口喑,左手拳而不能开,洎帝驻跸绣岭宫,谒大通寺,公主遂能言,左手亦能开,内有三生字,旋即夭殂,遂葬东凡社宫地,今名绣岭坡。”

绣岭宫规模不大,但因居高临下,靠近崤函古道,南有橐山,北有溪涧,依山傍水,环境幽邃,“绣岭云横”是古“陕州八景”之一。又据《南部新书》卷庚载,绣岭宫还有温泉“御汤”,故成为唐代著名行宫之一。《明皇杂录》载,唐玄宗东巡洛阳,曾驻跸于此,并得姚崇“木阴避暑”之法。杨贵妃驻跸绣岭宫时,尝令侍女张云容独舞《霓裳羽衣舞》,并作《赠张云容舞》诗云:“罗袖动香香不已,红蕖袅袅秋烟里。轻云岭上乍摇风,嫩柳池边初拂水。”这也是《全唐诗》收录的唯一一首杨贵妃诗。“诗成,皇帝吟讽久之,亦有继和,但不记耳。遂赐双金扼臂,因兹宠幸愈于群辈”[6]。可见绣岭宫曾盛极一时,极尽天子风流。

唐中后期,绣岭宫衰落残败。杜牧《洛阳长句二首》诗云:“连昌绣岭行宫在,玉辇何时父老迎。”唐代诗人往返两京,途经绣岭宫,频频凭吊,由眼前行宫废后残败模样追忆绣岭宫人声充斥的时节光景。如晚唐诗人陆龟蒙《绣岭宫》:“绣岭花残翠依空,碧窗瑶砌旧行宫。闲乘小驷浓荫下,时举金鞭半袖风。”李洞《绣岭宫词》:“春日迟迟春草绿,野棠开尽飘香玉。绣岭宫前鹤发翁,犹唱开元太平曲。”最为人称道的当属崔涂《过绣岭宫》:“古殿春残绿野阴,上皇曾此驻泥金。三城帐属升平梦,一曲铃关怅望心。苑路暗迷香辇绝,缭垣秋断草烟深。前朝旧物东流在,犹为年年下翠岑。”

(六)兰峰宫

陕州区宫前乡宫前村北有一建筑遗址,《中国文物地图集·河南分册》标记为“武则天行宫”。[7]民国《陕县志》指为武则天“避暑宫”,并云:“今陕县宫前镇北岭内有小平原,即唐避暑宫旧址。唐以后名为朱家原。……入清,朱家原旧宫址遂垦成平地,无复人烟。今之宫前镇即以斯宫得名。居民尚不断从该处掘得砖石,以砌墙壁。”[8]“武则天行宫”“避暑宫”皆非该宫专有宫名。亦有研究者认为它是兰昌宫,后称崎岫宫。宫前村街上一清乾隆年间残碑则称之为“紫薇宫”。据《新唐书》卷三八《地理二》记载,兰昌宫在唐福昌县,即今宜阳县境,崎岫宫在唐永宁县西五里,在今洛宁县境。而所谓“紫薇宫”,史无记载,清乾隆年间的残碑不足为据。根据史籍记载与现场实地考察,宫前村北的“武则天行宫”应是唐兰峰宫。

《新唐书》卷三八《地理二》河南郡永宁县:“西三十三里有兰峰宫,皆显庆三年置。”唐永宁县城在今洛宁县中河乡旧县村,旧县村“西三十三里”正是今宫前村所在。从地理环境观察,旧县村西或西北三十余里为崤山山区,沟壑纵横,唯连昌河谷地形平坦、开阔,又系交通必经之孔道,因此兰峰宫非此地莫属。兰峰宫一名含有林木茂密山峰高耸之义。今宫前村海拔高约360米,高差500余米,南有南唐山,山顶海拔高948.9米。从宫前村抬头南望,山巅如锥,直插云端,加以植被茂密,青翠如黛绿复兰,这一枝独秀的特有景色是沿路绣岭宫、崎岫宫景观所不具备的。兰峰宫东去三十三里,是永宁县城鹿桥驿,县西五里有崎岫宫。兰峰宫西北穿过雁翎关是绣岭宫,相间约三十里,正符合《新唐书》所载唐崤山南路行宫的布局。

兰峰宫遗址位于宫前村北高岗上,面积百余亩,今为耕地。宫室坐北面南,北依万寿山(人工堆砌),南对南唐山,东西两侧各为一条南北向沟壑所限。遗址地曾出土圆形、方形的石柱础,铺地素面方砖等,方砖边长50厘米,厚2厘米。这些柱础石及方砖分散存放在宫前村民家中,是他们在遗址上耕作时采集到的。至今遗址地面上残留的唐代筒瓦残片、长砖等在田间地头仍俯拾皆是。据村民反映,每年初夏小麦将要成熟时,站在万寿山上,俯瞰小麦长势和颜色不一,长在宫殿室宇地基上的小麦因地下基础土质坚硬、水分少,小麦长势浅而廋;宫殿室宇之外地方,土层深厚,含水量充足,小麦长势好,颜色浓绿。由此大体能辨识出当年宫室的建筑轮廓,依稀可见兰峰宫之规模宏大,结构复杂,错落有致。宫前村也因此而得名。

据《南部新书》卷戊载,开元六年(718),唐玄宗西幸曾至兰峰宫,“乘舆每出,所宿侍臣皆从。既而驰逐原野,然从官分散,宰相即先于前顿朝堂列位,乘舆至,必鞭揖之方人。是日,上垂鞭盛气,不顾而人,苏宋惧。盖怒河南尹李朝隐桥顿不备也,解之方息”。

(七)莎册宫

莎册(栅)宫不见于史籍记载,唯见《全唐诗》卷三五许敬宗《侍宴莎册宫应制得情字》诗:“三星希曙景,万骑翊天行,葆羽翻风队,腾吹掩山楹。暖日晨光浅,飞烟旦彩轻。塞寒桃变色,冰断箭流声。渐奏长安道,神皋动睿情。”许敬宗是唐高宗、武后时人,莎册宫亦当兴于此际。但莎册宫在何处?有学者认为,唐河南府永宁县(今洛宁)境内洛水上游有“莎栅”一地,疑是莎册宫所在地。[9]莎栅道起自永宁县城西三十里莎栅城,莎栅城在永宁县西三十里,那么莎栅城应在兰峰宫东三里,即当在莎栅城附近。莎册宫或作“莎栅宫”。具体地点待考。

(八)崎岫宫

《新唐书》卷三八《地理二》河南郡永宁县“西五里有崎岫宫”,与兰峰宫一起,“皆显庆三年置”。中唐诗人王建《过绮岫宫》本注:“东都永宁县西五里。”唐永宁县治自贞观十七年(643)至宋咸平四年(1001)一直在鹿桥,即今洛宁县北约25千米的中河乡南、北旧县村。显庆三年置崎岫宫时,永宁县治正在此地。经调查,旧县村西五里屹塔庙有一处唐代建筑遗址,地面至今还存留有大量的唐代板瓦、筒瓦、绳文砖、石块等遗物,其地望与文献记载的崎岫宫相同,当为崎岫宫遗址。[10]“安史之乱”后,崎岫宫陷入衰败。王建《过绮岫宫》作于建中四年(783),所见崎岫宫已是“玉楼倾倒粉墙空,重叠青山绕故宫。武帝去来罗袖尽,野花黄蝶领春风”的景象。

(九)兰昌宫

《读史方舆纪要》指兰昌宫与福昌宫同属一宫,福昌宫后改名兰昌宫。[4]杨鸿年也疑兰昌、福昌同指一宫。[11]《新唐书》卷三八《地理二》载:福昌县“西十七里有兰昌宫;有故隋福昌宫,显庆三年置”。二宫名称同时并列于《新唐书》所记福昌县行宫之中,足见兰昌宫与福昌宫并非一宫。

兰昌宫所在,《古今图书集成》卷四三六《河南府》“古迹”条载:“兰昌宫,在(宜阳)县西上庄保。”[12]光绪《宜阳县志》卷六《古迹》:“玉阳宫,(在)上庄保,又名兰昌宫。”“上庄”即今宜阳三乡镇东上庄村。三乡镇南寨村西出土有元至元二十二年(1285)《玉阳宫铭并序碑》,碑石底座尚埋于地下1米深处。据碑文载,玉阳宫大小建筑众多且精致,占地40余亩,“西邻竹阁(寺),东有凤翼(山),南挹女 (山),北倚连昌(河)”。严辉据此推定唐兰昌宫当在此地。[10]实际上这两种说法并不矛盾,一个是讲清代唐兰昌宫的位置,一个是讲现时唐兰昌宫位置。南寨村上庄、下庄在明代以前同属一村,后逐渐形成三个村落,同处连昌河与洛河夹角上,呈三角之势。南寨村在上庄南一里,因处上庄村南而得名。南寨村与唐福昌县治(今韩城镇福昌村)直线距离十五里,与唐十七里基本相符。惜因南寨村近距洛河,河水淤积严重,兰昌宫遗址已无迹可寻。

在唐人笔下兰昌宫还是一座容纳了神异爱情传奇的建筑景观。张云容《与薛昭合婚诗》和中唐诗人孟迟《兰昌宫》诗,描写的就是发生在这里的平陆尉薛昭与杨贵妃侍女张云容之间的人鬼恋情,以及与枉死于宫中的宫人萧凤台、刘兰翘鬼魂合作的隐秘情事。《全唐诗》卷八六三《张云容小传》云:“张云容,杨贵妃侍儿也。申天师与绛雪丹服之,教其死后为大棺通穴,百年后遇生人交精气再生可为地仙。后死,如法葬兰昌宫。元和末,有平陆尉金陵薛昭,以义气逸县囚,谪赴海东,至三乡,夜遁去,匿兰昌宫古殿。”李昉《太平广记》和冯梦龙《情天宝鉴》对此都有记述。这也成为后来汤显祖《牡丹亭》故事和理念的原型之一。中唐以后,兰昌宫衰落,成为唐代诗人频频驻足凭吊盛世、感叹时事变迁之地。中唐诗人刘驾《兰昌宫》云:“宫兰非瑶草,安得春长在。回首春又归,翠华不能待。悲风生辇路,山川寂已晦。边恨在行人,行人无尽岁。”

还有学者认为兰昌宫又名玉阳宫。但据《玉阳宫铭并序碑》记述,玉阳宫原名奉真观,元太宗十一年(1239)建,次年改名“玉阳观”,至元二十二年(1285)全真教掌门大宗师洞明真人祁志诚撰《玉阳宫铭并序碑》时,观前匾额改称“玉阳宫”。元秦志安《重修玉阳道院记》云,金末著名道士于道显最初在上庄南寨建庵修道。[13]但无论如何,玉阳宫是元代一道观名,绝非唐兰昌宫的又名。盖是因后来的玉阳宫址建在唐兰昌宫遗址上,二者在位置上具有承袭关系,后人误以为玉阳宫又名兰昌宫,致以讹传讹。

(十)连昌宫

《新唐书》卷三八《地理二》河南郡寿安县:“西二十九里有连昌宫,显庆三年置。”连昌宫所在,宋张耒《福昌书事言怀一百韵上运判唐通直》“昌水行宫废”句下注:“连昌宫,三乡东。”《肇域志》河南府宜阳县:“连昌宫在三乡。”[14]乾隆《宜阳县志》卷四《艺文》:“考昌水在三乡镇东、柏坡村西,其宫在三乡之滨,故曰连昌。邵雍《连昌故宫》诗曰‘昌水来西北',又曰‘正对三乡驿',则三乡寺为连昌宫无疑也。”三乡寺当指五花寺,遗址在今宜阳三乡镇三乡村北,连昌河西岸汉山脚下。光绪《宜阳县志》卷五《建制》:“五花寺,三乡镇北,后有塔,相传为唐连昌宫故址。”民国《宜阳县志》卷二《古迹》:“唐塔,在三乡五花寺,起九级,高十丈,相传唐时建。”又载:“五花寺,三乡镇北。寺后有塔,相传为唐连昌宫故址。”五花寺早已夷为耕地,旧址上仅存宋代密檐式砖塔一座,俗称五花寺塔,塔身九级,高39.97米,青砖结构,八角密檐。五花寺遗址内历年发现有唐代板瓦、筒瓦、条形砖、砖雕等遗物,存在大量的砖瓦堆积。唐寿安县治即今宜阳县城,与今三乡镇相距约40千米。三乡于唐时属福昌县,距唐福昌县(今韩城镇福昌村)约8.2千米,大体与唐十九里相符。前揭《新唐书》云连昌宫在寿安西二十九里,当为福昌县西十九里之误。据此,五花寺所在有可能就是唐连昌宫遗址。

连昌宫是崤函古道上唐代最大的行宫之一,地处连昌河入洛河夹角地带,三川环绕,有南北二园,桑竹丛生,景色优美,唐高宗、武则天及唐玄宗等,都曾到此游玩。据说著名的《霓裳羽衣曲》,就是唐玄宗来到连昌宫,眺望女几山时灵感突发而作。连昌宫更因元稹的《连昌宫词》闻名于世。该诗描述唐玄宗和杨贵妃来此游玩的盛况及“安史之乱”后连昌宫的荒凉败落,是行宫见证唐王朝变迁的典型之作。东西往来的唐代诗人也往往驻足于此,发出当下帝国没落之时对盛世不再的委婉怅然。韩愈《和李司勋过连昌宫》诗云:“夹道疏槐出老根,高花巨桶压山原。宫前遗老来相问,今是开元几叶孙?”张祜《连昌宫》:“龙虎旌旗雨露飘,玉楼歌断碧山遥。玄宗上马太真去,红树满园香自销。”陆龟蒙《连昌宫词二首》:“金铺零落兽环空,斜掩双扉细草中。日暮鸟归宫树绿,不闻鸦轧闭春风。草没苔封叠翠斜,坠红千叶拥残霞。年年直为秋霖苦,滴陷青珉隐起花。”诗中所描述的连昌宫“红树满园”的环境,“金铺”“兽环”,美如青玉,水滴生纹的台阶以及元稹《连昌宫辞》的“连昌宫竹”“墙头千叶桃花”,宫中的“临砌花”和“舞榭台基”,“文窗”上覆的碧窗纱、“粉壁”,檐下垂玉、“菌生香案”,帘下“珊瑚钩”等细节元素,为我们认识这座著名行宫的环境及建筑景观提供了难得的材料。

(十一)福昌宫

《隋书》卷三〇《地理中》河南郡宜阳县:“有福昌宫。”唐武德二年(619),宜阳县治由今韩城镇东关村移至今镇西4千米的福昌村,县署占用隋福昌宫宫址,故“更宜阳曰福昌,因隋宫为名”。《资治通鉴》胡注:“福昌县属东都,本宜阳县,武德二年更名,因隋福昌宫以名县也。”[15]显庆三年(658),唐“复置”福昌宫。[16]开元末又有整修:“福昌宫,隋置,开元末重修。其中什物毕备,驾幸供顿,以百余瓮貯水。”[5]

福昌宫所在,嘉庆《重修一统志》卷二〇六《河南府二》古迹:“福昌宫在宜阳县西。”李贺《昌谷诗》写昌谷雨后所见情景,自注“福昌宫在谷之东”。“谷”即昌谷,为李贺的故里。连昌河(又名永昌河)源于今陕州区崤山山脉,经洛宁东北入宜阳三乡,穿过宜阳北山和三乡西南汉山之间,东南向注入洛河,形成天然河谷。昌谷即因连昌河谷而得名,在连昌河与洛河交汇处。据此,今三乡镇在连昌河之西,福昌宫在连昌河之东,具体位置待考。今福昌村北唐福昌县城西南角有明代始建的道观福昌阁,坐北朝南。当地人有谓,隋朝曾在此建福昌宫,但不知所据。

麟德二年(665)二月,唐高宗与武则天“如福昌宫”[17]。圣历二年(699)冬十月,武则天幸福昌县,亦当驻福昌宫。李贺《昌谷诗》中的“纤缓玉真路”,自注“近武后巡幸路”。巡幸路即昌谷南面的崤山南路。李贺诗有多处写到福昌宫的景色与人文。《南园十三首》其二:“宫北田塍晓气酣,黄桑饮露窣宫帘。长腰健妇偷攀折,将喂吴王八茧蚕。”清人王琦注曰:“宫北谓福昌宫之北。”《昌谷诗》:“待驾栖鸾老,故宫椒壁圮。鸿珑数铃响,羁臣发凉思。”“阴藤束朱键,龙帐著魈魅。碧锦帖花柽,香衾事残贵”。“歌尘蠹木在,舞彩长云似”。王琦注曰:此“五联皆指福昌宫而言”。[18]福昌宫“内人”还利用“百余瓮貯水”,发明了一种“斗瓮”的游艺:“驾将起,所宿内人尽倾出水,以空瓮两两相比,数人共推一瓮,初且摇之,然后齐呼扣击,谓之斗瓮,以为笑乐。”另有宫人以口脂取乐传情。“又宫人浓注口,以口印幕竿上。发后,好事者乃敛唇正口印而取之”[5]。

(十二)兴泰宫

《新唐书》卷三八《地理二》河南郡寿安县:“西南四十里万安山有兴泰宫,长安四年置,并析置兴泰县,神龙元年省。”长安四年即公元704年。兴泰宫建造原因,《旧唐书》卷一八三《武三思传》云:“三思又以则天厌居深宫,又欲与张易之、昌宗等扈从驰骋,以弄其权。乃请创造三阳宫于嵩高山,兴泰宫于万寿山,请则天每岁临幸,前后工役甚众,百姓怨之。”拾遗卢藏用为此上疏谏止,不从。宫成后,夏四月丙子,武则天幸兴泰宫,居住三个月,至秋七月甲午始还洛阳。《旧唐书》卷九二《韦安石传》云:“则天尝幸兴泰宫,欲就捷路,安石奏曰:‘千金之子,且有垂堂之戒;万乘之尊,不宜轻乘危险。此路板筑初成,无自然之固,蛮驾经之,臣等敢不请罪。'则天登时为之回辇。”开元十年(722)冬十月甲寅,唐玄宗“幸寿安之故兴泰宫。畋猎于土宜川。庚申,至自兴泰宫”[19]。此后再无唐帝行幸。

兴泰宫是利用原三阳宫建筑材料修建的。《资治通鉴》卷二〇七“长安四年正月”条载:“丁未,毁三阳宫,以其材作兴泰宫于万安山。”三阳宫在今河南登封大冶镇西刘碑村西南石淙河畔,建于久视元年(700),“造设奇巧,诱掖上心,凿山疏观,竭流涨海,俯穷地脉,仰出云端……御苑东西二十里”[20]。以三阳宫之材,再造兴泰宫,足见兴泰宫亦当是一座规模宏大,建筑精巧的行宫。据宋之问《三月三日奉使凉宫雨中禊饮序》,兴泰宫因“境连伊塞,岸隔河都。清暑必在于三伏,殊寒不逾于十里”,又称“凉宫”[21],是风光秀丽、布宴欢聚之处。

兴泰宫位置,光绪《宜阳县志》卷三《舆地》云:“万安山,在赵保南,山下有唐武后兴泰宫故址。”兴泰宫遗址业已发现,在今宜阳赵保乡西赵保村的上沟村与下沟村之间的山坳里,坐北面南,平面呈方形。南门平面呈长方形,夯土门阙残高2米,南垣西段、东垣地面上可见残垣遗迹。其中,东垣筑在岭脊上,依山势而修,略显曲折,随山势呈高低起伏状。行宫正中为一处水池,尚有泉水涌出。南北两侧各有一处宫殿基址,面积50平方米—1000平方米,夯土筑成,断崖处可见夯层。近年在遗址内还不断发现板瓦、筒瓦、陶水管、莲花纹方砖等唐代建筑材料。遗址的南面有村,名后宫村,当与兴泰宫有关。[22]

(十三)显仁宫

显仁宫是隋炀帝营建东都洛阳以来建造的首座行宫。《资治通鉴》卷一八〇“大业元年三月”条载:隋炀帝“敕宇文恺与内史舍人封德彝等营显仁宫,南接阜涧,北跨洛滨。隋志:河南郡寿安县有显仁宫”。《隋书》卷三《炀帝纪上》:大业元年“三月丁未,诏尚书令杨素、纳言杨达、将作大匠宇文恺营建东京……又于皂涧营显仁宫,采海内奇禽异兽草木之类,以实园苑”。可见显仁宫的建造在东京洛阳营建之前即已进行,并由负责东都营建的宇文恺和封德彝主持监造,足见其作为东都营建整体工程的一部分,建造速度十分快速。同年八月,东京城尚未建成,显仁宫已在使用,隋炀帝第一次巡幸江都,即由此乘船出发。

显仁宫与隋皇家禁苑西苑的关系,自古有两种说法。一种是说显仁宫包含在西苑范围内。《隋书》卷二四《食货志》:“又于皂涧营显仁宫,苑囿连接,北至新安,南及飞山,西至渑池,周围数百里。”此“周围数百里”非单指显仁宫,而是指代包含显仁宫在内的整个西苑。《河南志》《唐两京城坊考》采其说。另一种说法,如前揭《资治通鉴》认为营显仁宫和筑西苑是两个不同的事件。从时间上看,显仁宫和西苑并非同时营建,西苑营建于大业元年夏五月,略晚于显仁宫。建筑顺序上,是先建造了显仁宫,然后在此基础上构筑了西苑。空间上,显仁宫在西苑南面,“南逼南山,北临洛水”[23],不在西苑内。《资治通鉴》胡注:“显仁宫在河南寿安县,幸东都则为中顿。”[24]《读史方舆纪要》亦谓显仁宫“隋置。自西京幸东都以此为中顿”[4]。可见显仁宫属于两京道上一座独立的行宫。

隋显仁宫为唐代沿用,更名明德宫,又名昭仁宫。《新唐书》卷九七《魏徵传》:唐太宗“幸洛阳,次昭仁宫,多所谴责”。《贞观政要》卷十《行幸》:“太宗东巡狩,将入洛,次于显仁宫,宫苑官司多被责罚。侍中魏徵进言曰。”《唐两京城坊考》“明德宫”条徐松自注:“按《唐书·魏徵传》:太宗幸洛次昭仁宫。《贞观政要》及《魏郑公谏录》皆作显仁宫,是昭仁宫即明德宫矣。”[25]杨鸿年分析,盖因显、昭义皆为明,故通用。[11]贞观十一年(637)六月,唐太宗自长安至洛阳,避暑于明德宫。七月,暴雨致谷水、洛水泛滥,毁坏洛阳城内宫寺民居,太宗自明德宫还洛阳,下诏废明德宫及飞山宫之玄圃院,用其材木救济城中遭灾百姓。唐高宗时,随着洛阳成为唐王朝的实际都城,明德宫盖又得到修缮。显庆二年(657)夏五月丙申,高宗“幸明德宫”避暑,至“秋七月丁亥,还洛阳宫”[26]。

据《隋书》卷三〇《地理中》,显仁宫在河南寿安县,“南接阜(皂)涧,北跨洛滨”。皂涧系洛河南岸的支流,即今流经宜洛煤矿、宜阳县城的李沟河。《河南志》谓明德宫在唐西苑中心离宫合璧宫的东南,“南逼南山,北临洛水”。合璧宫遗址业已发现,在今洛阳高新区辛店镇龙池沟村东北。[27-29]考明德宫地望,当在今宜阳县周村、苗村一带。

(十四)甘泉宫

甘泉宫也是隋代建造较早的行宫之一。《大业杂记》载:甘泉宫“大业元年春,迁都未成,敕内史舍人封德彝于此置宫”[30]。又说甘泉宫“一名皂涧宫”。《河南志》采其说,云“阜(皂)涧宫,别名甘泉宫”[23]。辛德勇亦认为封德彝营显仁宫与置甘泉(皂涧)宫为一事[30]。

甘泉宫和皂涧宫、显仁宫都是隋炀帝建设较早的行宫,皆在西苑南侧、洛水南岸,相互间距离较近,但三者并非一宫。前揭《隋书》云隋炀帝“又于皂涧营显仁宫”,《河南志》将皂涧宫和显仁宫同时并列于隋西苑离宫中,显见二者是两处不同的行宫。甘泉宫和皂涧宫当是分别以甘水、皂涧命名,位置当分别近甘水或皂涧。皂涧,《资治通鉴》胡注谓即《水经注》黑涧水。《读史方舆纪要》卷四八《河南三》:“黑涧在寿安县南。《水经注》:‘黑涧水出陆浑县西山,历黑涧西北入洛。洛水迳宜阳故城南,又东与黑涧水合,亦曰皂涧。'”黑涧水即今陈宅河,源自赵保南墨山之麓,于城关镇灵山、陈宅间,北注入洛。甘水,《水经注》卷一五《甘水》云:“甘水出宏农宜阳县鹿蹄山。山在河南陆浑县故城西北,俗谓之纵山。”甘水即今宜阳东甘水河,源自今宜阳樊村乡西杨家岭附近鹿蹄山(一名纵山),于今宜阳丰李镇小作村附近北入洛河。皂涧、甘水都是洛河南岸的支流,皂涧在上游,甘水在下游,两水相距有一段距离,说明甘泉宫与皂涧宫绝非一宫。

甘泉宫规模颇大,环境秀美,号称游赏之最。《大业杂记》云:甘泉宫“周十余里,宫北通西苑,其内多山阜,崇峰曲涧,秀丽标奇。其中有阆风亭、丽日亭、栖霞观、行雨台、清暑殿,殿南有通仙桥、百尺涧、青莲峰,峰上有翠微亭,游览之美,以此为最”[30]。此宫具体位置,史无明载。但据《大业杂记》:“建国门西南十二里,有景华宫。……十余里有甘泉宫。”是甘泉宫与景华宫紧邻。建国门为隋东都外郭城正南门,亦即唐定鼎门,由此向西南十二里,即今洛阳李屯一带。又“十余里”,则甘泉宫当在今宜阳甘泉上游一带,具体位置有待进一步考证。

(十五)连曜宫

《南部新书》卷戊载:唐玄宗“开元二十五年西幸,驻跸寿安连曜宫。宫侧有精舍,庭内刹柱高五丈”。连曜宫仅见该书该卷,他书无载。《南部新书》作者钱易生活的年代,主要在北宋真宗朝,所撰《南部新书》,依据的是前人或时人的现成著作,故连曜宫记载,虽为孤载,亦应有所本。据此,连曜宫乃崤函古道上一行宫,在今宜阳县。开元二十五年(737)(按,当为二十四年),唐玄宗自洛阳返回长安时,曾驻跸于此。具体位置待考。

(十六)紫桂宫

紫桂宫是唐在崤函古道北路上设置的唯一行宫。其建宫年代,《唐会要》卷三〇《诸宫》云:“仪凤四年五月十九日,造紫桂宫于渑池县西。”《资治通鉴》卷二〇二“调露元年五月”条亦谓:“戊戌,作紫桂宫于渑池之西。”按唐高宗仪凤四年六月改为调露元年,故二者为一年,即公元679年。而《新唐书》卷三八《地理二》河南郡渑池县:“西五里有紫桂宫,仪凤二年置。”仪凤二年即公元677年。如此一来,紫桂宫建造时间就出现了两年的差距。那么,到底哪一个记载是真实情况的反映呢?《旧唐书》卷五《高宗本纪下》载:上元四年五月戊戌“造紫桂宫于沔池之西”。按唐高宗上元三年十一月改曰仪凤元年,这里的四年实为仪凤二年。两唐书关于此事的记载完全一致,足以证明紫桂宫建造时间确在仪凤二年。另据《资治通鉴》卷二〇三“弘道元年五月”条载:“庚寅,上幸芳桂宫。”胡注:“仪凤二年,营紫桂宫于渑池县西五里。”足以证明《唐会要》关于紫桂宫建造时间的记载有误。紫桂宫建成后,宫名屡改。“调露二年曰避暑宫,永淳元年曰芳桂宫”[16]。至弘道元年(683),高宗卒,遗诏废芳桂宫。文明元年(684),武则天临朝称制,诏芳桂宫“置僧寺,以旧宫为名”[31]。唐武宗会昌年间(840—846),打击佛教,芳桂寺被废毁。[32]

关于紫桂宫的建造,洛阳龙门北市丝行像龛北侧造像题记留下了珍贵的史料。题记云:“李君瓒修紫桂宫□□,平安至家,敬造观音菩萨。调露二年六月卅日。”[33]李君瓒是唐代杰出的雕塑艺术家,曾参加奉先寺大卢舍那像龛雕凿,工程竣工后,又参加了紫桂宫的修建。调露二年(680),他回到家,在大像龛南约20米处造观世音菩萨像一躯,并留下题记。李君瓒能在参加大像龛工程后又被选去修建紫桂宫,说明他当时已是杰出的雕塑艺人和精明的施工管理人员(支料匠)。而他参与建造的紫桂宫势必也有相当之规模和水准。唐在此设有芳桂宫驿。唐制三十里一驿。芳桂宫驿与渑池县城驿南馆相距仅五里,当为特设之驿,唐高宗在紫桂宫下达的政令,通过附近的芳桂宫驿驿骑传达到全国各地,这也从侧面证明了紫桂宫对于唐廷的重要性,紫桂宫往日的繁荣景象自不必说。据明《河南府志》载,紫桂宫“有九玄殿”[32]。调露二年四月乙丑,唐高宗行幸紫桂宫,四月癸酉,即“广招百官”至紫桂宫,在九玄殿大会文武百僚,庆贺裴行俭讨伐突厥大捷。《册府元龟》卷一一〇录唐高宗《九玄殿会文武百僚口谕》,云“故广招百官以申宴喜,王公卿士想同兹庆”[34]。八月丁未始还洛阳。永淳元年(682),唐高宗自长安行幸洛阳,再次驻跸紫桂宫,并在芳桂宫驿召见了被免职的韦机,令其以平民身份管理园林园囿。二年(即弘道元年),高宗欲第三次行幸紫桂宫,行至合璧宫,因大雨返回。

紫桂宫所在,嘉庆《渑池县志》卷八《古迹》谓:“紫桂宫遗址在治西五里许黄花村。”即今渑池陈村乡黄花村(原名紫桂村),现遗址无存。当地人谓,紫桂宫或芳桂宫宫名,是因当时这里桂树较多,缘“桂花味芳香”“桂花色紫墨”得名,意谓此地环境馨香美丽。黄花村名亦因“桂花色黄”而来。

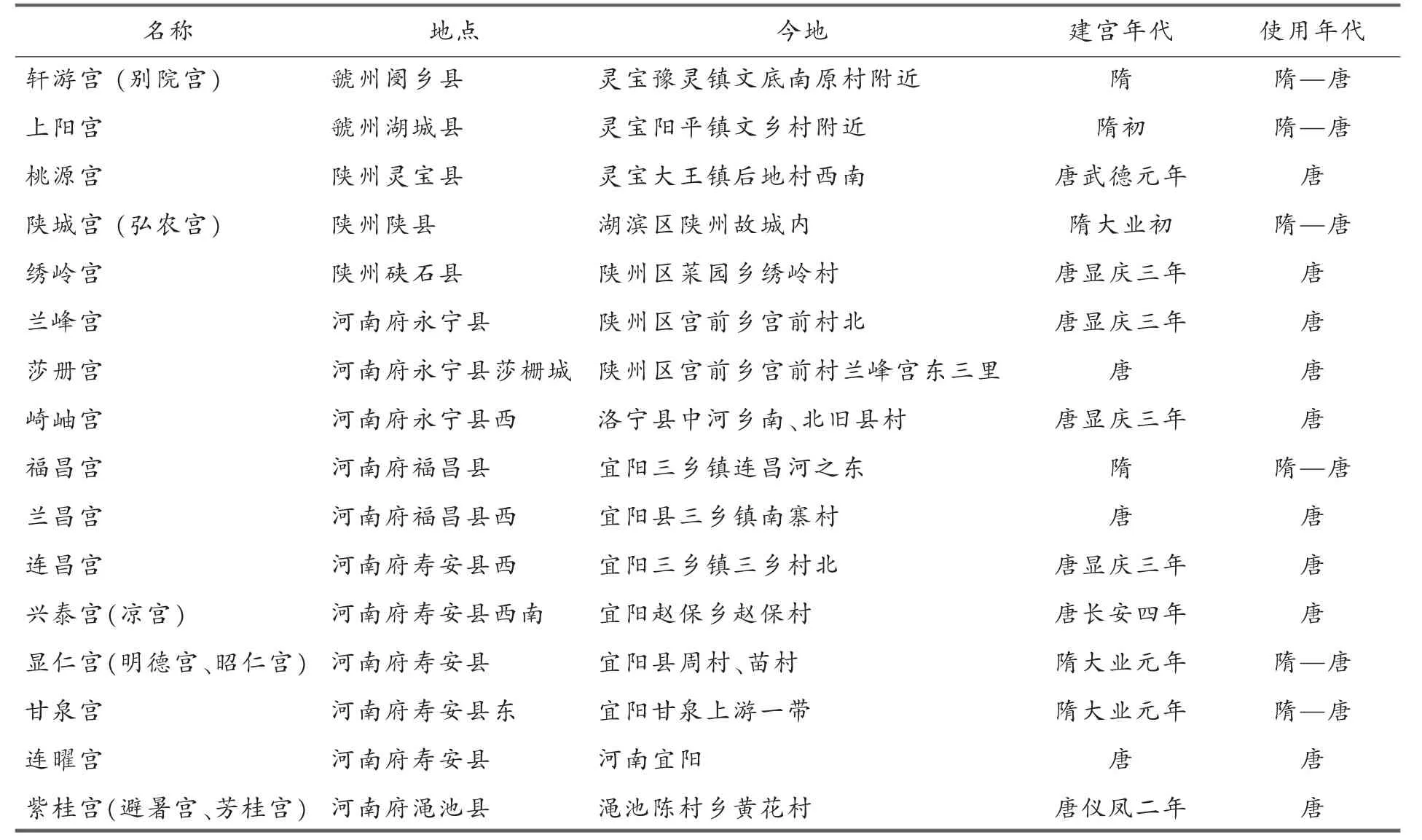

综上所述,隋唐时崤函古道上有明确记载的行宫至少有16座。有关这些行宫的位置、建设和使用年代归纳于下表。

崤函古道隋唐行宫一览表

二、崤函古道隋唐行宫的特征

隋唐以长安、洛阳为东西二京,崤函古道是连接长安、洛阳两京最重要的东西干道,自隋文帝携百官到东都行政开始,至“安史之乱”止,一个半世纪以来,隋文帝、隋炀帝、唐太宗、唐高宗、武则天、唐中宗、唐玄宗常携百官往来于两京之间,如唐高宗所说:“两京,朕东西二宅,来去不恒。”[35]而长安至洛阳相距八百余里。据严耕望的研究,唐时除诏令急宣,军书急邮外,通常盖日行三驿,共需时十日。缓或日行两驿,共需时十六日。而君主行幸,则首尾要多耗二十日。[36]为沿途驻跸和临时理政方便,沿途密集布设行宫。“自长安历华、陕至洛,沿道皆有行宫”[37]。这是崤函古道隋唐行宫密集的客观原因。

崤函古道上行宫多为隋炀帝时所建。唐太宗尝说:“隋炀帝时广造宫室,以肆形幸,自西京至东都,离宫别馆,相望道次。”[38]隋炀帝在两京道所置行宫数量,《大业杂记》谓:“自豫州至京师八百余里,置一十四顿。”[30]隋代行宫唐时被沿用或废弃,同时也新建了一批行宫。如《资治通鉴》卷二一四载:开元二十六年(738)“是岁,于西京、东都往来之路,作行宫千余间”[39]。《唐会要》则作“两京路行宫,各造殿宇,及屋千间”[40]。白居易《西行》诗云:“寿安流水馆,硖石青山郭。官道柳阴阴,行宫花漠漠。”描写的就是“安史之乱”后崤函古道上行宫仍在,楼宇相望,连绵相接的实况。根据笔者考证,崤函古道上有明确记载的隋唐行宫约有16座,除轩游宫(别院宫)、上阳宫、陕城宫(弘农宫)、福昌宫、显仁宫(明德宫、昭仁宫)、甘泉宫6座绍继隋代外,唐代新建行宫10座。前揭《大业杂记》云隋代两京道行宫“置一十四顿”。唐初诸帝臣工对此颇有批评。而实际情况是,唐朝仅在崤函古道上便新建行宫10座,数量远超隋代。①据吴宏岐《隋唐帝王行宫的地域分布》考证,隋唐在两京道渭南至华阴段还建有行宫7座。这一方面说明自唐太宗晚年以来唐皇已渐趋奢纵游乐,“宫室台榭屡有兴作”[41];另一方面也显示了唐皇对东都洛阳的青睐。

隋唐崤函古道行宫分布呈南(路)多北(路)寡特点。16座行宫中,除北路有一座紫桂宫外,其余的均在南路。学者们认为,这是隋唐时行旅以南路为主,北路为辅,帝王巡幸两京亦多走南路的交通状况的真实反映,这自然不错。但另一方面,这同南路交通特色也有直接关系。隋唐崤函古道南路行宫分布以永宁至寿安段最为密集,11座行宫中有8座分布于此。行宫建置离不开一定的地理环境。崤山南路自永宁越崤山,经洛水与昌水交汇处三乡东北折,进入寿安、福昌,道路便沿洛水东行,一路坦途,水木清华的景致迥异于险峻难行的往途,给人以耳目一新的感觉,这在唐诗中多有反映。刘禹锡《题寿安甘棠馆二首》之二诗云:“门前洛阳道,门里桃花路。尘土与烟霞,其间十余步。”许浑《早发寿安次永济渡》:“东西车马尘,巩洛与咸秦。山月夜行客,水烟朝渡人。树凉风浩浩,滩浅石磷磷。会待功名就,扁舟寄此身。”古代交通条件落后,受其影响,行宫距离都城不能太远。寿安、福昌分别是崤函古道洛阳西行的第一、二县,距离东都不远,因与洛阳的地缘关系,历来属于洛阳京畿之地。行宫密集于此,既可享受这一带水木清华的景致,又可避免因行宫距离过远而可能生出的不测。

对隋唐崤函古道的16座行宫,有学者认为,其中的兴泰宫、紫桂宫是避暑宫,其他14座皆属两京道行宫。其实绣岭宫、兰峰宫也可划入避暑宫。为追求悠闲雅逸的生活,这些行宫借助当地优美的自然景色,因山借水,因地制宜。如绣岭宫南有橐山,北有溪涧,依山傍水,草木苍翠,环境幽邃,又有“御汤”。兰峰宫南对南唐山,北面用人工堆砌出万寿山。南望山巅如锥,直插云端,加以植被茂密,青翠如黛绿复兰。连昌宫地处连昌河入洛夹角地带,北依女几山,南临洛河水,阁楼巍峨,宫阙壮丽,远望如玉皇仙阁。甘泉宫北通西苑,其内多山阜,崇峰曲涧,秀丽标奇,游览之美,以此为最。其他行宫也无不使行宫建筑与地理形势紧密结合,虽由人作,宛自天开。由于年代久远,崤函古道上的隋唐行宫建筑布局已难寻踪影。但从唐诗等文献不多的描述来看,它们都具有完整壮丽的建筑,规模宏大,雄浑壮丽,“顿别有宫,宫有正殿”[30]。地理空间相对独立,具有非同一般的建筑艺术,堪称隋唐建筑艺术瑰宝。以行宫为依托而造就的形形色色的绘画、乐舞、杂耍、佛教、旅游等文化活动,洋溢着宫廷风致,呈现出皇家气魄,成为唐文化的一个缩影。

行宫离不开驿道。隋唐诸帝每次行幸,规模都十分庞大,最多时随行人员竟数以万计,声势浩大。张九龄《奉和圣制早发三乡山行》描写唐玄宗行幸威武雄壮的宏阔场面:“羽卫森森西向秦,山川历历在清晨。晴云稍卷寒岩树,宿雨能销御路尘。”[42]为便利皇帝行幸,沿线地区都十分注重道路修治,对原有道路进行相应加宽和修缮,以保证道路通畅。王建《行宫词》生动描绘了两京道沿线州县为便利皇帝往来两京而年年修路的情景:“上阳宫到蓬莱殿,行宫岩岩遥相见。向前天子行幸多,马蹄车辙山川遍。当时州县每年修,皆留内人看玉案。”唐前期帝王行幸颇多,道路修治也相对频繁,沿线州县不胜其扰。开元五年(717)秋,唐玄宗行幸东都,至崤谷,因驰道隘狭,车骑停拥,诏罢河南尹李朝隐、知顿使王怡等人官职。显庆二年(657)闰正月,唐高宗东幸洛阳,“敕每事检约,道路不许修理”[43]。咸亨元年(670)九月,高宗又下诏云:“来年正月幸东都……所经道路修理幵拓水可涉渡,不烦造桥筑宫。又拟置御营之驿,并不敢擅加修补,在路不得妄有进献。”[44]唐高宗不厌其烦地多次声明简约,“道路不许修理”,本身正说明存在着各州县为便利其行幸而大肆铺张修路的事实。当然,唐前期唐皇经常往来于两京之间,从某种角度说,频繁的道路修治,也起到了改善交通的作用。

隋唐崤函古道行宫的建造,以唐高宗时最多,其中又以显庆年间为最,玄宗时主要是增建。这一时期也正是唐皇往来于两京最频繁时期。“安史之乱”后,由于战乱或国库空虚,唐皇基本上不再两京间往返,崤函古道行宫被锁闭后渐渐凋坯、荒残。《读史方舆纪要》谓:“及天宝倦勤,渔阳乱作,车驾不复东巡,宫室渐废。”[4]唐敬宗曾欲再次东巡,被裴度陈述的洛阳宫需“假岁月完新”而打消念头。《新唐书》卷一七三《裴度传》载其事:“先是,帝将幸东都,大臣切谏,不纳。帝恚曰:朕意决矣!虽从官宫人自挟糗,无扰百姓。'趣有司检料行宫,中外莫敢言。度从容奏:‘国家建别都,本备巡幸。自艰难以来,宫阙、署屯、百司之区,荒圮弗治,假岁月完新,然后可行。仓卒无备,有司且得罪。'帝悦曰:‘群臣谏朕不及此。如卿言,诚有未便,安用往邪?'因止行。”可见,“安史之乱”后,崤函古道行宫的凋坯、荒残,与这一时期崤函古道交通发展及功能演变存在着耦合关系。

“安史之乱”后,曾经的喧嚣浮华与当时满目的荒屺废垣行宫成为唐人感受盛世变迁的一个标志和咏史抒怀的建筑景观。唐诗中就有许多写到行宫。洪迈《容斋随笔》卷二“古行宫诗”条云:“白乐天《长恨歌》《上阳人》歌,元微之《连昌宫词》,道开元间宫禁事,最为深切矣。然微之有《行宫》一绝句云:“寥落古行宫,宫花寂寞红。白头宫女在,闲坐说玄宗。”[45]诗人在残破的行宫之外看着大唐的光辉渐渐暗淡下去,追忆是在当下大唐没落之时对盛世不再的委婉怅然。由此可见行宫的兴衰确实与唐王朝的命运息息相关,行宫的兴衰也折射出崤函古道交通在隋唐时期的变迁。