劳动力流动对江苏城镇化影响的实证研究*

——兼谈我国新型城镇化战略实施

樊士德 宋颖

一、问题的提出

世界经济发展的一般规律表明,城镇化是社会经济发展的必经之路。与之类似,改革开放30多年来,我国城镇化的推进速率逐渐加快,城镇化率从1978年的17.92%提升到2015年的56.10%,年均提高1.03个百分点,城镇常住人口由1.7亿人增加到7.7亿人。作为东部发达省份、国家首批新型城镇化综合试点地区的江苏,城镇常住人口从1978年的800.77万人增加到2015年的5 305.83万人,城镇化率从13.73%提升到66.52%,年均提高1.43个百分点,相比全国年均高出0.4个百分点,堪称我国城镇化进程的一个奇迹。根据最新数据,2016年中国城镇化率进一步攀升,达到57.35%,超过了54.9%的世界城镇化平均水平,但与方发达国家约80%的平均水平仍有较大差距,而且根据《中国统计年鉴》关于城镇人口的统计口径,城镇化率这一统计指标包含了大量居住在城镇6个月以上的外来流动人口,其中大部分为并未取得城镇户籍的务工人员,而且他们无法与城镇居民一样享受均等的住房保障、子女教育、就业等方面相关的福利待遇。

从城镇化的本质内涵看,城镇化的过程不仅是劳动力流动的过程,更关键的是流动劳动力实现市民化的过程,二者间的有机协同和耦合这实质上也是我国新型城镇化战略实施成败的重中之重。然而,中国近2.82亿农民工呈现“漂浮式转移”或“钟摆式转移”的非稳态特征,显著区别于西方发达国家永久式的“市民化转移”和其他发展中国家的“贫民化转移”,换言之,大部分农民工并未真正融入城镇化。以江苏为例,根据财经(2012)的测算,江苏2015年进城务工半年以上人员超过1 100万人,其中省内流动约为900万,外省流入接近260万,占到江苏全部常住人口的14.33%。从上述数据可以看出,在现行统计口径下劳动力流动可能推高了江苏的城镇化率。因此,劳动力流动对江苏城镇化究竟带来什么样的影响?影响程度如何?其内在的作用机制又是如何?二者间如何协同?我国新型城镇化的战略选择又是什么?这一系列问题即构成本文研究的出发点和落脚点。

二、学界争论:劳动力流动是否促进了城镇化?

关于劳动力流动具体如何影响城镇化进程,纵观国内外现有研究,目前学界对该问题尚存有一定争议,主要分为“促进论”和“抑制论”两方面。

(一)促进论

关于劳动力流动对城镇化的影响,国内外学者做了大量研究工作。一种相对占主导的观点认为,劳动力流动有助于促进城镇化发展。美国发展经济学家托达罗认为,因预期收入差异,劳动力会持续从农村转移到城市,从传统农业部门转移到现代部门,进而加快工业化和城市化的进程(托达罗,1969[1]、1970[2])。诺贝尔经济学奖得主刘易斯在他的“二元结构模型”中提出,农村剩余劳动力会不断从生产效率较低的农业部门向生产效率较高的工业部门转移,这实际上隐含了二元经济体制下劳动力流动对工业化和城镇化有一定促进作用的经济思想(刘易斯,1954)[3]。从产业结构演进的规律看,英国古典经济学家威廉·配第注意到农业劳动力的产业转移现象,由此提出劳动力在产业间转移的规律,即随着经济水平的不断提高,劳动力从第一产业向第二产业转移,最后向第三产业转移(威廉·配第,1691)[4]。其后,英国经济学家和统计学家克拉克利用不同国家的时间序列数据和截面数据对这一规律做出验证,即我们现在所熟知的“配第—克拉克定律”。该定律同样蕴含着劳动力流动会促进地区经济发展,提高城镇化水平的思想(克拉克,1951)[5]。

国内研究有学者认为劳动力流动从贡献经济增长、加速工业化发展和促进城市劳动力市场发育三个方面推动我国城市化水平不断提高(白南生、李靖,2008)[6]。持有相似观点的国内学者蔡昉(2013)认为,劳动力从低生产率的农业部门向高生产率的非农业部门转移,贡献了我国改革开放以来近一半全要素生产率的增加。经测算发现,2011-2020年间劳动参与率每提高1%,可以使该时间段内年均潜在GDP增长率提高0.88个百分点,即通过数据测算证明了劳动力转移的持续进行能够推动我国经济的可持续增长,并进一步带动我国城镇化的建设[7]。马孝先(2014)采用全国282个地级城市的统计数据探求推进我国城镇化进程的关键影响因素及其效应,研究发现要素投入、消费需求、金融深化、空间集聚、人口素质和政府作用等因素对于城镇化的发展都发挥了积极作用,其中由劳动人口、资本投入和土地投入等方面构成的要素投入因素对城镇化具有最显著的正向影响,是促进城镇化发展的根本因素[8]。有学者从协调推进城镇化角度分析农村劳动力转移数据及其对城镇化的影响,研究发现农民工市民化有助于扩大消费、拉动投资、缩小城乡收入差距、倒逼产业结构转型升级、推动农业农村发展和社会融合,因而促进农村人口市民化、推动农村劳动力转移,是中国未来几十年经济社会发展的持续动力(张红宇等,2011)[9]。孙久文、周玉龙(2015)基于使用广义矩阵分析法(GMM)建立的劳动力迁移数理模型对2005-2011年中国县域面板数据进行了计量分析,从中发现收入差距扩大对劳动力迁移造成的阻碍会对城镇化产生不利影响,即承认劳动力的城乡间流动能够对城镇化起到推动作用[10]。有学者在文献综述的研究视角下提出,农村剩余劳动力向城镇转移能够促进资源的再配置,充分利用比较优势,释放市场潜力,促进城市的扩展和集聚,为推动经济、社会和新型城镇化发展提供源泉和动力(孙金冬、韦羡玲,2015)[11]。

除了上述直接研究外,还有一些间接研究认为劳动力流动能够促进城乡一体化发展,加速我国城镇化建设。陆铭等(2013)利用CHIPS2002数据研究发现我国农村向城市的劳动力流动仍处于低水平均衡,提出应当在消除劳动力流动的制度障碍方面实施“大推动”政策,消除劳动力市场分割状态,促进社会融合,由此加速我国城市化进程[12]。钟笑寒(2006)在劳动力流动带来资源优化配置的传统理论基础上,发现劳动力流动能够促进劳动分工,带来额外效率的提高,并从计量结果分析出“民工进城”是经济力量自发形成的“双轨制”,在提高城镇职工工资的同时没有减少农民工和农村劳动力的收入,即实现了帕累托改进,有利于促进城乡一体化发展并进一步提高我国的城镇化水平[13]。

(二)抑制论

相反的,也有学者研究发现,劳动力流动会对城镇化的推进产生了负向影响。如Maddox(1956)指出巨大的社会成本使得劳动力流动给农村经济带来负效应,进而加剧贫困,对城镇化进程也产生一定阻碍[14]。辜胜阻等(2013)提出中国的城镇化建设中劳动力流动是一独特方式,以“候鸟型”和“钟摆式”为特点的大规模的“非家庭式”人口流动给中国城市经济注入活力的同时,也产生了高昂的代价,以“大城市病”为代表的城市管理问题实质上导致了非协调的城镇化[15]。

上述现有研究为该领域的进一步深入拓展奠定了较为坚实的理论基础,然而这些研究大多围绕劳动力流动与经济增长以及收入差距等关系进行讨论,只是间接考察了劳动力对城镇化的影响方向,仅仅停留在定性层面,有关测算劳动力流动对城镇化发展贡献度的文献较少。再者,国内对于城镇化模式路径的研究多集中于在全国层面探讨,而不同省份其城镇化推进模式不可能千篇一律,本文以我国东部沿海的发达省份江苏作为研究对象,基于1990-2015年的时间序列数据进行多元线性回归分析,最终提出具体可行的劳动力流动与城镇化协同和耦合的路径选择,以期不仅对江苏,也对整个长三角地区、珠三角地区乃至全国的劳动力流动和城镇化二者间的有机融合以及我国新型城镇化战略的有效推进具有一定的参考价值。

三、指标选择与理论模型建构

(一)指标选择与测算

1.城镇化水平

学界在对新型城镇化的理论研究中基本达成一致共识,认为中国新型城镇化应当以人为核心,以农民工市民化为重点,推进以人为本的城镇化(辜胜阻、李洪斌、曹誉波,2014;倪鹏飞,2014;张许颖、黄匡时,2014;刘进辉、王 殿安,2014,;许 青云,2014)[16-20]。基于这一点,在对城镇化水平的描述上,本文采用人口统计学中的城镇化率这一指标进行测算,即城镇常住人口占常住总人口的比重,用Y表示。尽管这一指标有一定的局限,但这是被采用最为广泛的测算方法(魏冶、修春亮和孙平军,2013)[21]。

2.劳动力流动

本文选择江苏省外来劳动力占从业人数比重与省内农村转移劳动力占农村劳动力比重考察劳动力流动,分别用X1与X2表示。根据要素聚集理论,劳动力作为经济要素中最为活跃的因素之一,不仅是经济增长的驱动因素,也是促进城镇化发展的主要因素(刘岱宁,2014)[22]。但同时,大量农村劳动力涌入城市对城市的公共设施与基础建设等方面提出了更高的要求,对城市公共资源形成一定程度的透支效应,伴随劳动力流动规模的不断扩大,其对城镇化的边际贡献率将会不断降低,甚至可能会出现负值,这将阻碍江苏的城镇化进程。另外,农村地区劳动力流动尤其是技能型劳动力的外流会拉大地区差距(F.Cai et al.,2002;樊士德、姜德波,2011;李晓阳、黄 毅 祥,2014;樊 士 德 等,2015;彭 国 华,2015)[23-27],客观上对实现农村人口的就地城镇化形成一定阻碍。基于以上几点的讨论,劳动力流动对江苏城镇化进程的影响方向和效应强弱尚不能得出明确的方向。

2.工业化

本文选取第二、三产业产值占地区生产总值比例作为江苏工业化水平的度量指标,用X3表示。工业化本质上是劳动力不断从边际劳动生产率几乎为零的农业部门转移到非农部门的过程。我国普遍存在的城乡二元经济体制使得推动工业化发展不仅是劳动力产业间转移的过程,而且越来越成为农民工市民化的重要路径。故理论上认为工业化对城镇化具有正向影响。

3.农业现代化

本文选取单位面积作物农业机械总动力和人均耕地面积两个因素作为江苏农业现代化水平的度量指标,用X4和X10表示。农业机械化水平越高,越有助于提高农业的劳动生产率,进而可以在一定程度上解放农村的从业劳动力并促进其由农村向城镇的转移,进而加快城镇化进程的推进。由此本文预期农业现代化对城镇化可能具有正向影响。

4.对外贸易

本文选取对外贸易总额占地区生产总值比重作为江苏对外贸易水平的度量指标,用X5表示。计算时通过人民币对主要外币年平均汇价(中间价)对海关进出口总额(经营单位)进行调整,一定程度上消除了汇率变化对江苏进出口总额核算造成的偏差,更好地反映了江苏各年对外贸易情况。江苏位于我国东部沿海地区,具有对外贸易得天独厚的地理优势。古往今来,江苏一直作为我国的经济大省,在国民经济发展中具有重要地位。在城镇化进程中,江苏通过自身多项优势,每年以超过全国40%的速度推进城镇化发展。根据《江苏统计年鉴》的统计数据计算发现,1990-2015年对外贸易总额占江苏GRP比重年均水平为53.3%,对外贸易在江苏经济中扮演着越来越重要的作用,外向型经济对城镇化发展的贡献不容忽视。故本文认为对外贸易水平对城镇化具有正向影响。

5.经济发展

本文选取地区生产总值指数的自然对数和人均固定资产投资额两个变量作为江苏经济发展的度量指标,用X6和X11表示。考虑到通货膨胀因素可能造成的误差影响,以1952年为基年对地区生产总值指数进行平减,以增强数据的可比性和有效性。世界各国的经济发展规律表明,经济发展水平越高,城镇化水平一般也越高,故本文预期经济发展对城镇化具有促进作用。

6.空间聚集程度

本文选取人口密度(人/平方公里)作为江苏空间聚集程度的度量指标,用X7表示。一般来看,人口密度较高的地区,其相应的城镇化水平较高。由于人口密度较大,人均耕地面积不足,单一地从事第一产业生产难以支撑居民日常生活,这促使劳动力向以工业与服务业为代表的二三产业转移,加快城镇化建设。同时,二三产业相比第一产业能够带来更高的收入,由此产生的城乡收入差距能够进一步吸引更多农村劳动力向城镇转移,有效促进城镇化发展。故认为空间聚集程度对城镇化具有正向影响。

7.财政支出

本文选取政府一般公共预算支出占地区生产总值比重作为江苏财政支出的度量指标,用X8表示。我国的城镇化建设受政策因素影响明显,该指标能够较好地反映地方政府的行政能力和调控能力。一般认为,政府支出越高,越有助于该地区基础设施的完善和社会公共福利的提升,对劳动力从乡村转移到城镇具有拉力作用,同时能够缓解城镇化后期的逆城镇化影响。故本文认为财政支出对城镇化具有正向影响。

8.城乡收入差距

本文选取城镇与农村居民人均可支配收入①的比值作为江苏城乡收入差距的度量指标,用X9表示。学界关于城乡收入差距对城镇化的影响有诸多理论成果,然而两者之间的关系尚无定论。刘易斯二元经济理论表明城乡收入差距的存在构成劳动力流动的内在动力,而劳动力向城镇流动会推高地区的城镇化率。但从另一个角度来看,城乡收入差距的拉大同时也反映了城乡经济的不平衡发展,农村居民生活水平得不到有效提高严重阻碍了他们的市民化进城。因此,城乡收入差距对城镇化的影响具体如何还须根据实证结果做进一步讨论。

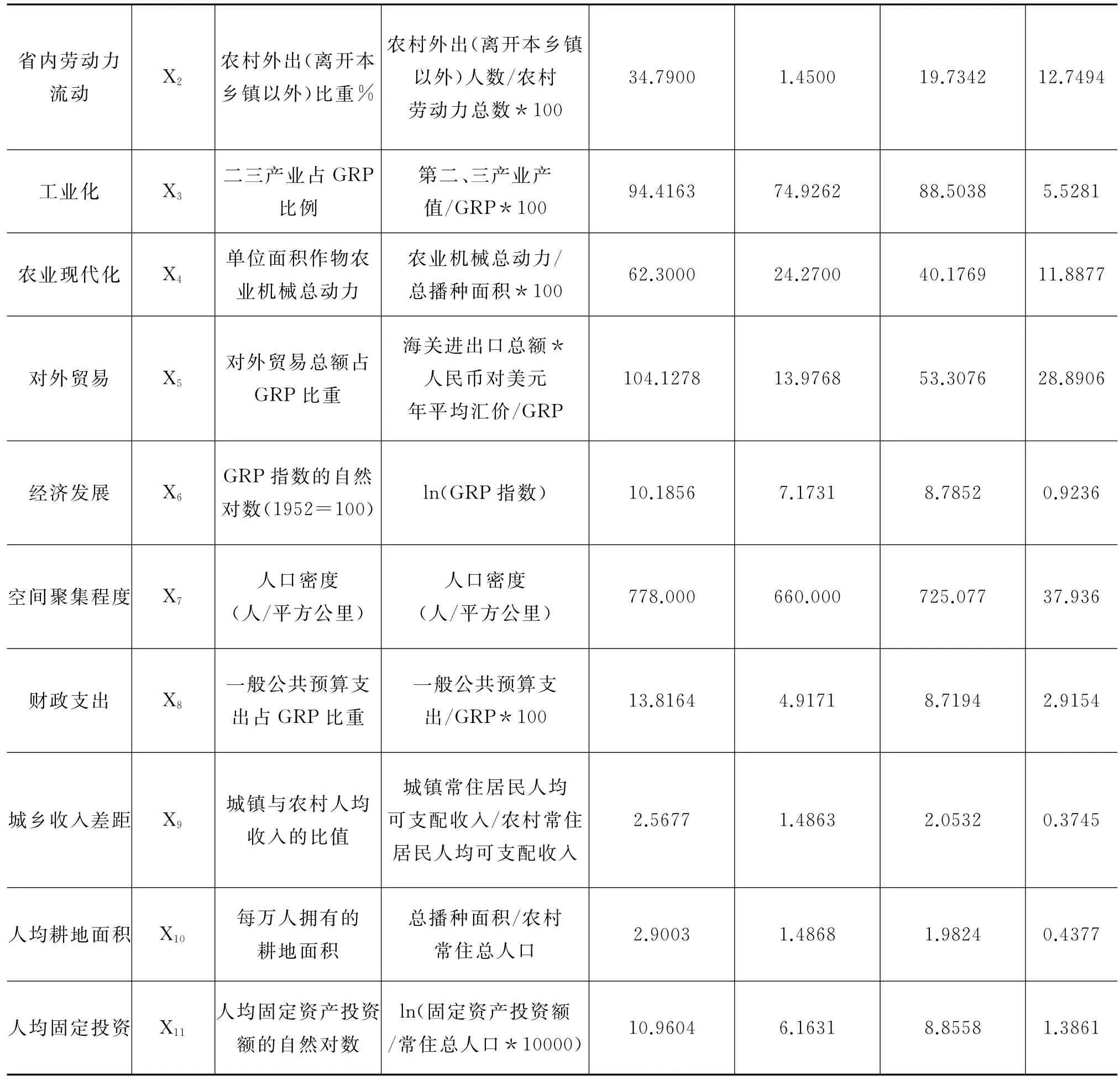

(二)主要变量的描述性统计

各变量的定义与均值统计参见表1。

表1 变量定义与描述性统计

续表

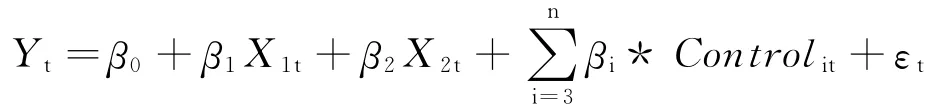

(三)计量模型构建

根据上述研究指标的选取并结合本文研究重点,以城镇化率为被解释变量,省外和省内劳动力流动为核心解释变量,以工业化、农业现代化等为控制变量,对1990-2015年的时间序列数据建立多元线性模型,其公式为:

上式中,Yt表示江苏省的城镇化水平,X1t和X2t分别表示省外劳动力流动占从业人数比重和省内农村劳动力流动比率,β0为截距项,β1为省外劳动力流动占从业人数比重的回归系数,β2为省内农村劳动力流动比率的回归系数,βi为其他各项控制变量的回归系数,Controlit为模型的控制变量,包括上述除了X1t和X2t之外的相应变量,εt为随机扰动项。

四、实证与结果分析

(一)实证检验

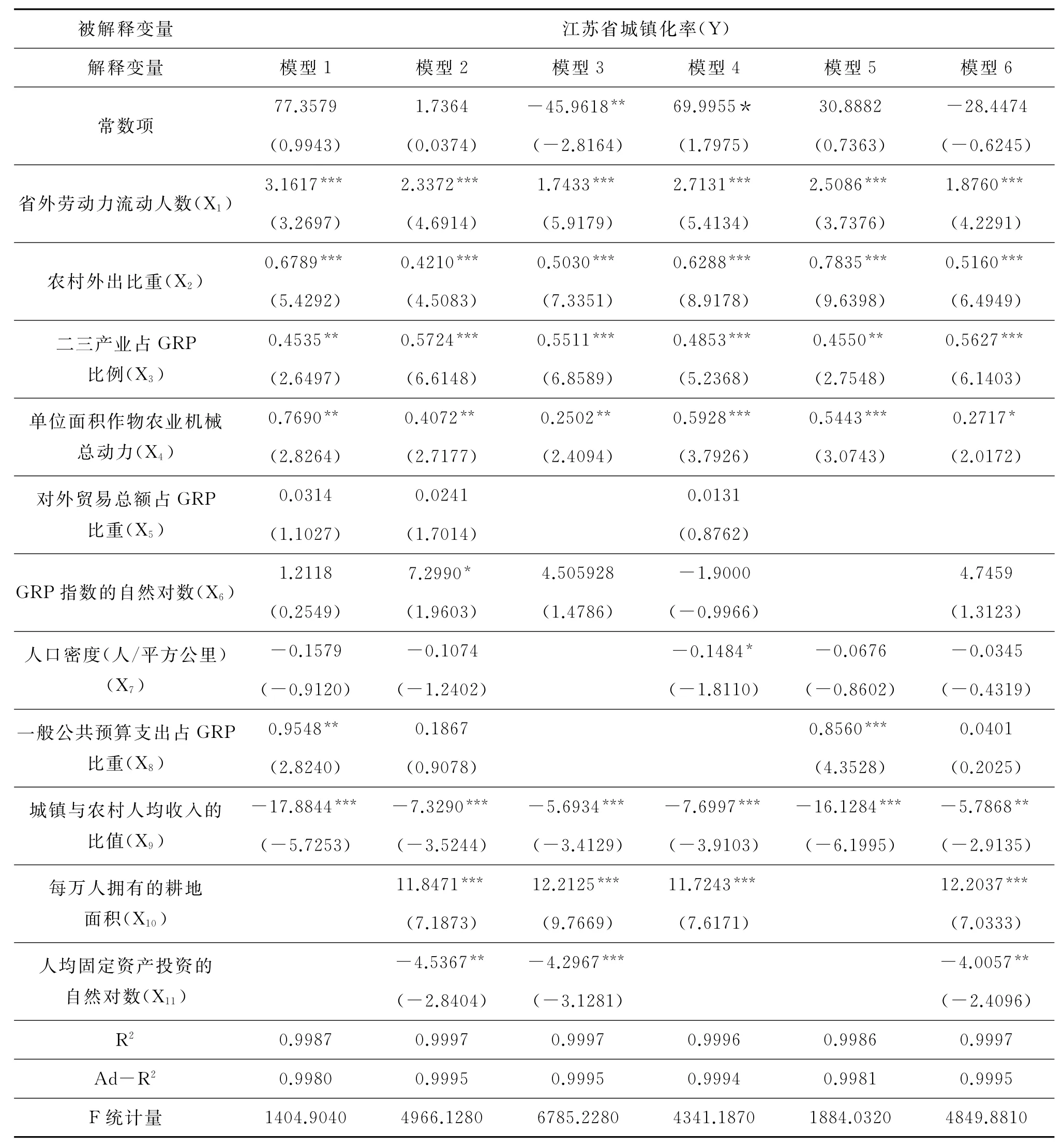

利用Eviews6.0对模型进行多元回归,实证结果如表2所示:

表2 劳动力流动对江苏城镇化影响的实证结果

如表2所示,模型1-6无论从模型的R2、Ad-R2还是F统计量来看,拟合优度较优。进一步考察单个解释变量的数学符号发现,对模型1与模型5进行比较发现,模型1是更为合适的回归结果,其综合考察了各项重要变量对江苏城镇化率的影响情况,F统计量在1000以上,模型拟合较好。对模型进行显著性水平为5%的DW 检验发现,dL=0.810,du=2.226,4-du<DW=2.6588<4-dL,不能判断模型是否存在自相关。对模型进行残差自相关的LM 检验,结果显示:Obs*R2=5.3843,渐近服从χ2分布,P值为0.0677,即在5%的显著性水平下该模型不存在自相关。对模型进行的ARCH检验,各滞后期残差平方的P值显示,ARCH过程中的十个滞后项均不显著,因此不能拒绝模型存在ARCH效应的原假设,进一步证明该回归模型的残差不存在自回归异方差结构。

从Ad-R2与F统计量可以看出模型拟合程度较高,从单个解释变量的t统计值进行考察,除了对外贸易、经济发展和空间聚集程度三个控制变量外,其余变量均对江苏城镇化具有显著影响。本文重点研究的省外和省内两个劳动力流动因素均通过了1%的显著性检验,回归系数高度显著,并显示劳动力流动对江苏城镇化的影响方向为正,即劳动力流动推高了江苏的城镇化发展。

(二)实证结果分析

1.省外劳动力流动

从测算结果来看,江苏省内从业人数中来自省外的劳动力流动占比每增加1%,江苏省城镇化率将提升3.1617个百分点,由此可见,外来劳动力流动在数值上明显推高了江苏的城镇化率。笔者认为,原因有以下两点:一是主动适应、迁入城市的流动劳动力对城镇化建设能够产生正向效应。劳动力流动直接表现为由欠发达地区流向发达地区,由农村转移到城镇,人口直接实现了地理区位上的转移,劳动力在城乡之间流动的一个重要因素就是城乡收入差距,即对城市工作具有更高的收入预期,因而其就业需求的职业转换要优先于在居住地的变更和农民到市民的身份转换。劳动力进入城镇,在实现职业转换后,直接实现工资收入的有效增加,为在物质上融入城镇提供了有效经济保障。二是长期的工作经验使得这部分流动劳动力在城镇积累了一定的社会关系,也逐渐适应了城镇的生活习惯与文化氛围,在心理上培养起城市的融入感与认同感,在主观上产生定居城镇的愿望。这部分劳动力主动融入城镇的需求逐渐实现了居住地转换与市民身份转换,这部分新融入城镇的人群能够得到与城镇户籍制度相联系的社会福利,真正的内生到城镇化之中。因此,其对城镇化的促进作用比较明显。

2.省内劳动力流动

表2的实证结果显示,江苏省内农村劳动力外出比重每增加1%,江苏省城镇化率将提升0.6789个百分点,表明省内劳动力流动能够对江苏省城镇化水平带来显著的正向影响。具体对省内劳动力流动和省外劳动力流动的回归系数进行比较,可以直观地发现省内劳动力流动对城镇化的促进作用明显弱于省外劳动力流动,原因在于:省外劳动力的流入能够直接为江苏省带来人力资源和技术资源等生产要素,对拉动江苏城镇化和经济发展具有强正效应。而省内劳动力从农村迁入城镇,带来农村地区优质劳动力资源的部分流失,造成农村发展乏力,逐渐成为江苏城镇化推进过程中的阻力,这也就解释了省内劳动力流动对江苏城镇化发展形成的弱正效应。

对江苏省区域经济数据进行分析后发现,苏南、苏中和苏北的城镇化发展存在着不平衡问题:苏南城镇化水平明显高于苏中与苏北地区(如图1)。2015年苏南的城镇化率高于苏中12.8个百分点,高于苏北16.1个百分点。对比十年前的2006年,苏南的城镇化率高于苏中19.8个百分点,高于苏北26.7个百分点,从图中可以明显发现这一差距在不断缩小,苏南与苏北的城镇化差异年均减小约1个百分点,与省内劳动力流动对江苏整体城镇化具有正向影响的实证结果相一致。

图1 苏南、苏中、苏北城镇化率

3.工业化

实证结果显示,二三产业占江苏GRP比例每提升1个百分点,将带动城镇化率提升0.4535个百分点,表明工业化对城镇化具有显著的正向影响,这与学界的普遍观点即工业化与城镇化之间具有紧密的内在联系相一致,原因在于:工业化能够创造大量商品供给,为城镇提供更多就业岗位,加速农村剩余劳动力向二三产业转移,促进财富积累,为推动江苏城镇化发展提供经济基础。同时,城镇化也为工业化提供空间承载,农村转移人口的市民化加大了其对工业品的消费需求,进一步推动工业化持久发展。因此,快速推进城镇化应当注重推动工业化和城镇化的良性互动,促进江苏省工业化率的大提升,更好地发挥工业化对城镇化的牵引作用。

4.农业现代化

单位面积作物农业机械总动力反映了农业中机械用具的适用程度,实证结果显示其每提高1单位,将带来江苏城镇化水平提高0.7690个百分点。提高农业技术水平、改进耕作技术与耕作方式,扩大大型机械作业覆盖面与使用度,可以提升农业作业效率与产业化水平,进一步地促进农民增收与农村的经济发展,提升全省的城镇化水平。

5.对外贸易

海关进出口总额占GRP比重每上升1个百分点,将推动江苏城镇化率上升0.0314个百分点。该计量结果显示,对外贸易较其他因素来看其对城镇化的影响程度偏弱,但是江苏省作为东部沿海地区的重要省份,进一步利用好其辖江临海的区位优势以及自由贸易区框架不断完善的政策契机,能够有助于推动江苏城镇化建设不断向高水平迈进。

6.经济发展

实证结果显示,以1952年为基年,江苏省GRP总量每增长1个百分点可以推动城镇化率上升1.2118个百分点。《江苏统计年鉴2016》显示,江苏的GRP总量由改革之初的981.85亿元(按2015年可比价格计算)增长到2015年的70116.38亿元,37年来共增长71倍多,年均增长12.23%,经济的高速增长推动城镇化不断纵向发展,在新型城镇化建设阶段,继续把控经济发展方向与发展质量,发挥经济建设的基础性作用,带动产业转型升级和服务业发展壮大,是的转移劳动力能够顺利被非农部门吸收,在农民工市民化趋势下保证城镇化的平稳推进。

7.空间聚集程度

实证结果显示,人口密度(人/平方公里)每增加1单位,将导致江苏城镇化率降低0.1579个百分点,这一结论与理论预期不相吻合,笔者认为可能的原因是:当城镇人口密度达到一定水平后,其进一步的增加很可能对城镇的公共资源产生透支效应,对房屋需求的快速扩张造成部分地区房价连年高幅上涨,高额的房价使得农民工难以在城镇落户安居,流动劳动力的市民化道路受到阻碍,不利于江苏的城镇化进程。应当缓解南京和苏州等大城市主城区的人口压力与综合承载能力,同时充分发挥省内中小城市的发展潜力,推动江苏不同城市的城镇化健康发展。

8.财政支出

一般公共预算支出占GRP比重每提升1个百分点,将推动江苏城镇化率上升0.9548个百分点,该结果证明了政府财政支出对城镇化建设有正向推动作用。政府不断加大市政设施建设,提高市政设施供给能力和服务水平将有助于江苏新型城镇化水平的不断提升。同时,实证结果进一步证明了我国城镇化建设受到政府主导的影响明显。加强市政建设的资金保障,合理规划财政的支出结构对推进城镇化不断发展具有重要意义。

9.城乡收入差距

实证结果表明,城乡居民收入比值每扩大1个单位,将导致江苏城镇化率降低17.8844个百分点。在1978年改革开放之初,江苏省的城乡居民收入比为1.86,在1993年以前,该比值始终控制在2以内,1993年以后,城乡收入差距多在2倍以上,并在2009年达到最高值2.57城乡居民收入分配不均,贫富差距不断扩大是社会不稳定的重要因素,加剧了城乡之间的对立与分化,不利于城乡一体化发展和城镇化水平的提升。同时,由城乡收入差距带来的城市居民身份优越感、歧视农民工的社会现象将在心理层面上阻碍流动中的劳动力在城市扎根。另外,不断扩大的城乡收入差距给有意愿融入城市的劳动力在户籍制度障碍之上又附加了非户籍制度即经济压力方面的障碍,使得流动人口想在城镇定居更为困难,严重阻碍了农民工市民化进程,不利于江苏城镇化的推进。

五、主要结论与政策选择

本文在梳理劳动力流动对城镇化影响存在着“促进论”和“抑制论”两种争论的基础上,基于江苏省1990-2015年时间序列数据,选取了多项学界普遍采用的影响我国城镇化率的经典指标,并结合《江苏统计年鉴》1990-2015年的各项统计数据对江苏城镇化率的多个影响因素,如劳动力流动、工业化、农业现代化、经济发展等因素,进行了多元线性回归与实证检验,在这一过程中重点考察了劳动力流动是否在数值上推高了江苏的城镇化率。结果表明,省外的劳动力流入和省内的劳动力转移均显著提升了江苏的城镇化率,也就是说劳动力流动对江苏城镇化进程具有显著正向影响。然而,截至目前,中国近2.82亿农民工呈现“漂浮式转移”或“钟摆式转移”的非稳态特征,显著区别于西方发达国家永久式的“市民化转移”和其他发展中国家的“贫民化转移”,从实质上看中国流动中的劳动力并未真正融入城镇化,因此,劳动力流动在一定程度上推高了江苏的城镇化率。更进一步比较发现:相比省内的劳动力流动,省外劳动力流动能够为江苏城镇化带来更为显著的强正效应。具体说来,来自省外的劳动力流动占比每增加1%,江苏省城镇化率提升3.1617个百分点,而省内劳动力流动每提升1%,推动江苏的城镇化率上升0.6789个百分点②。在控制变量中,工业化、农业现代化、对外贸易、经济发展和财政支出对江苏城镇化都有较为明显的推动作用,且经济发展对江苏城镇化的促进作用最为显著;空间聚集程度和城乡收入差距则对江苏城镇化具有负向影响。分地区的研究还发现,江苏城镇化进程中具有地区间发展不平衡特征。苏南、苏中、苏北的城镇化率均在不断提升,差距以年均约1个百分点的速度逐年减小,但相比苏南地区,苏中和苏北的城镇化率仍偏低,分别为62.4%和59.1%。因此,需要政府多管齐下,加快城乡统筹发展,让流动中的劳动力真正融入城市,尤其值得强调的是,在稳步推进江苏城镇化、工业化和社会经济可持续发展的同时,还应当注重苏南、苏中、苏北的区域协调发展,切实提高城镇化效率与城镇化水平,进而实现真正的新型城镇化。本文不仅对江苏,也对以此为基础推广到整个长三角、珠三角乃至全国的劳动力流动和城镇化协同推进具有一定的参考价值。究竟如何实现劳动力流动与城镇化二者间的相互协同和耦合,进而推进我国新型城镇化的战略实施,可以进一步实施和优化的组合措施有:

首先,深化户籍制度及其配套的政策改革,推进内生式的城镇化,实现劳动力流动和城镇化的协同和耦合。目前学界已基本达成共识,无论是城镇化进程的推进,还是中国持续的经济发展,均离不开户籍制度改革,并发挥其潜在的改革红利。尽管2017年初中国户籍制度改革取得重大进展,江苏与其他省份同样开始尝试建立城乡统一的户口登记制度,取消农业户口与非农业户口等各类差异化性质的户口,统一登记为居民户口,但户籍背后所附属或承载的养老、住房、医疗、子女教育、就业、社会保障等一系列同等的公共服务和福利制度并未与之跟进,而这种“居住证”式的改革办法能否奏效或者说带来明显的政策预期,关键在于其能够流动劳动力带来多少福利待遇和便利性的公共服务。截止目前,外流劳动力从根本上并未获得真正的城镇化市民待遇。具体的例证体现在:在住房方面,主要呈现“城中村”聚居、用工单位集体宿舍或工棚以及分散租住等方式,无论是何种模式,与流入地的城镇居民之间形成一道无形的隔离屏障,被“边缘化”、被“孤立化”的现象普遍存在;在子女教育方面,对于流动劳动力而言,主要有两种选择:一是被动接受打工子弟学校,并时常因自身流动而导致子女教育也随之流动;二是因流入地和城镇的排斥,将子女留在输出地接受教育,进而形成所谓的“留守儿童”;在就业方面,“合同工”、“临时工”等长期以来一直成了流动劳动力的代名词。无疑上述问题或现象构成了流动过程中的劳动力融入城镇的“拦路虎”。因此,放宽城镇落户限制,构建一个让有能力、有意愿居住在城镇的流动劳动力能够较易取得江苏省城镇户籍的政策环境,同时逐步推进农民工在诸多核心领域与城镇居民同权,并实现公共服务均等化,逐步完善农民工市民化的宏观制度环境,逐步消除户籍制度及其背后所带来的不平等,方可为流动的劳动力主观上产生融入城镇的主动性和积极性,进而从根本上让其融入城镇。

其次,发挥“看得见的手”和“看不见的手”的协同效应,优化产业结构并大力发展非公有部门,创造更多就业0岗位,为流动中的劳动力真正融入城镇化提供产业和就业载体。除了户籍制度以及附属的诸多福利改革之外,外来劳动力能否真正扎根城市和发达地区,离不开产业部门和微观企业就业载体的支撑,事实上这也是中央政府明确提出的“实现工业化、信息化、城镇化和农业现代化四化协同发展”的应有之意。更为直接的说,劳动力流动与城镇化的协同和有机耦合,除了政府这只“看得见的手”的系列改革助推之外,更需要市场这只“看得见的手”在外流劳动力就业过程中发挥决定性作用。如若实现不了相对稳定的和持续的就业,城镇化将失去持续推进的内在动力,换言之,劳动力流动、产业和就业载体与城镇化融入三者之间互为补充、相互促进。如2007年底和2008年所爆发的全球金融危机,中国农民工在东部沿海地区和城镇失业,仅春节前因失业而提前返乡的进城务工人员多达两三千万人,这构成了典型例证。长期以来,服务业以及中小企业尤其是民营经济和民营企业构成了外来劳动力就业的主要阵地,即第三产业尤其是服务业以及非公有制部门构成了流动过程中劳动力就业的主要部门和领域。因此,大力发展第三产业以及减少乃至取消对非公有制经济部门不必要的管制,逐步解除对其存在的歧视性政策,实现真正的国民待遇,积极发展民营经济,为城镇的外来劳动力提供就业岗位,拓宽就业渠道,进而实现人口、产业和城镇化之间的协同。

再次,发展大城市与中小城市并举,提升城镇容纳能力,优化城镇化的空间布局,为劳动力流动和城镇化二者间的协同和耦合提供物理空间。正如文章开头所提及的,目前中国城镇化率似乎超越了世界平均水平,然而这种城镇化指标的统计口径显然包括了外流劳动力,本文的实证研究结论也验证了这一点,即劳动力流动让城镇化率变得“虚高”,很多外流劳动力处于“被城镇化”的状态,这也就一方面决定了中国城镇化与西方发达国家城镇化二者间仍存在较大差距;另一方面,也就决定了未来中国城镇化的后续推进需要更为广阔的物理空间做支撑。因此,我们认为不仅需要进一步发展特大城市和大城市,也需要大力发展中小城市。根据联合国最新的统计表明,中国仅有11%的人口生活在大城市,不仅低于作为发达国家美国的21%,还低于巴西、马来西亚、墨西哥等许多发展中国家。因此,不仅需要发展特大城市和大城市,优化城市功能布局,还需要加大中小城市的户籍制度改革,全面放开中小城市的入户限制。此外,近年来,特色小镇的快速发展对于劳动力流动内生融入城镇具有显著成效。一方面,特色小镇发展过程中所呈现的明显的产业特色、浓厚的人文气息、优越的生态环境、多元化的城镇功能、灵活的体制机制等优势,为外来劳动力融入特色小镇提供了可能;另一方面,特色小镇的发展对区域内尤其是周边的农村剩余劳动力具有较大的内吸力,进而很大程度上促进了本土农村劳动力的就近和就地城镇化,这一模式不仅实现了真正的城镇化融入,而且降低了城镇化过程中的交易成本。然而,这里需要指出的是,在特色小镇助推新型城镇化的过程中,需要避免千篇一律,而要发挥自身的比较优势,因地制宜。

第四,推动城乡一体化发展,缩小城乡收入差距,不仅是推进外流劳动力融入城镇化的内在要求,也是新型城镇化的应有之意。近年来,我们所推进的新型城镇化,从根本上要实现以人为核心的新型城镇化,而在这一推进过程中,根本上是实现流动劳动力和流动人口的城镇化,对于流动劳动力和流动人口这一群体而言,面临融入城镇化和返回农村以及传统农业部门的两难选择;对于城镇和农村两个部门而言,如若从劳动要素和人力资本的视角考量和权衡,将面临城乡二者间的劳动要素争夺和竞争;而对于中央政府和地方政府而言,如何实现全局或宏观上的以人为本,从根本上需要实现“以人为本”的基本公共服务均等化,实现城乡一体化发展,进而实现劳动力流动与城镇化间的协同推进,这也是我国“新型城镇化”战略的本质要求。然而,尽管城乡差距有所缩小,但是截止2016年城乡收入差距倍差仍达2.72,基尼系数相比2015年有所提高,为0.465。因此,坚持以人为本,完善城乡一体化的体制机制,促进城乡包括劳动力以及所附属的各类生产要素的自由流动,加强在城乡规划、基础设施、社会保险、医疗卫生等公共服务方面推进一体化发展,有利于提高城镇化效率与城镇化水平,实现真正的新型城镇化。

注释:

①目前,国家统计局没有关于将“农村居民人均纯收入”指标改为“人均可支配收入”指标的调整规定。从2013年起,国家统计局采用了城乡一体化住户调查制度采集数据,在此基础上,将发布统一可比的城乡居民人均可支配收入数据。原农村居民纯收入指标中没有扣除财产性支出及社会保障等转移性支出,改革后的收入指标将对这部分指标予以扣除。

②包括外来劳动力在内的常住人口城镇化率和不包含其在内的户籍人口城镇化率两个指标之差,为劳动力流动所带来的城镇化绝对影响,而这里的实证结果为劳动力流动推高城镇化的相对差异。

[1]Todaro M P.A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries[J].The American Economic Review,1969,59(1).

[2]Harris J,Todaro M P.Migration,Unemployment and Development:A Two Sector Analysis[J].The American Economic Review,1970,60(1).

[3]Lewis W A.Economy Development with Unlimited Supplies of Labor[J].The Manchester School of Economic and Social Studies,1954,22(2).

[4]杨公朴、夏大慰、龚仰军.产业经济学教程(第三版)[M].上海:上海财经大学出版社,2008.

[5]C Clark.The Conditions of Economic Progress[J].Macmillan,1951,15(2).

[6]白南生、李靖.城市化与中国农村劳动力流动问题研究[J].中国人口科学,2008,(4).

[7]蔡昉.以农民工市民化推进城镇化[J].经济研究,2013,(3).

[8]马孝先.中国城镇化的关键影响因素及其效应分析[J].中国人口资源与环境,2014,(12).

[9]“城镇化进程中农村劳动力转移问题研究”课题组.城镇化进程中农村劳动力转移:战略抉择和政策思路[J].中国农村经济,2011,(6).

[10]孙久文、周玉龙.城乡差距、劳动力迁移与城镇化——基于县域面板数据的经验研究[J].经济评论,2015,(2).

[11]孙金冬、韦羡玲.农村劳动力流动与新型城镇化研究:一个文献综述的视角[J].特区经济,2015,(2).

[12]陆铭、蒋仕卿、陈钊、佐藤宏.摆脱城市化的低水平均衡——制度推动、社会互动与劳动力流动[J].复旦学报(社会科学版),2013,(3).

[13]钟笑寒.劳动力流动与工资差异[J].中国社会科学,2006,(1).

[14]Maddox.Private and Social Costs of the Movement of People out of Agricultural[J].American Economic Review,1956,50(2).

[15]辜胜阻、孙祥栋、刘江日.推进产业和劳动力“双转移”的战略思考[J].人口研究,2013,(3).

[16]辜胜阻、李洪斌、曹誉波.新型城镇化改革的原则与路径——十八届三中全会的城镇化新政[J].江海学刊,2014,(1).

[17]倪鹏飞.关于中国新型城镇化的若干思考[J].经济纵横,2014,(9).

[18]张许颖、黄匡时.以人为核心的新型城镇化的基本内涵、主要指标和政策框架[J].中国人口.资源与环境,2014,(3).

[19]刘进辉、王殿安.我国新型城镇化的科学内涵及其发展道路[J].农业经济,2014,(1).

[20]许青云.新型城镇化的内涵、问题及对策[J].经济研究导刊,2014,(12).

[21]魏冶、修春亮、孙平军.21世纪以来中国城镇化动力机制分析[J].地理研究,2013,(9).

[22]刘岱宁.传统农区人口流动与城镇化模式研究[D].河南大学博士论文,2014.

[23]F.Cai,D.Wang and Y.Du.Regional Disparity and Economic Growth in China:The Impact of Labor Market Distortions[J].China Economic Review,2002,16(3).

[24]樊士德、姜德波.劳动力流动与地区经济增长差距研究[J].中国人口科学,2011,(2).

[25]李晓阳、黄毅祥.中国劳动力流动与区域经济增长的空间联动研究[J].中国人口科学,2014,(1).

[26]樊士德、沈坤荣、朱克朋.中国制造业劳动力转移刚性与产业区际转移——基于核心—边缘模型拓展的数值模拟和经验研究[J].中国工业经济,2015,(11).

[27]彭国华.技术能力匹配、劳动力流动与中国地区差距[J].经济研究,2015,(1).