项目逻辑关系:优质高职院校建设的内涵机理

甘华银

摘 要 建设一批综合办学水平领先的优质高职院校,是国家优质校建设的基本愿景。为此,多数优质校建设单位确定了办学体制机制创新、高水平专业建设、高水平师资队伍建设、产教深度融合、国际交流与合作、社会服务能力提升和校园文化建设等项目任务,项目之间的逻辑关系是优质校建设的内涵机理,其中,体制机制创新是优质校建设的内生动力,专业建设是优质校建设的核心任务,产教融合是优质校建设的基本主线,师资队伍是优质校建设的关键依靠,信息化是优质校建设的重要支撑,国际交流合作是优质校建设的内涵拓展,社会服务是优质校建设的最终归宿,文化建设是优质校建设的境界提升。

关键词 高职院校;优质校建设;内涵机理;建设项目;逻辑关系

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2018)34-0059-05

“开展优质学校建设”是《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》(教职成[2015]9号)(以下简称《行动计划》)的重要内容。据统计,截至2018年4月,全国已有19个省份相继公布了国家优质校立项建设名单,已立项建设院校达328所(含立项培育优质校),超出了《行动计划》预定建设“200所左右优质专科高等职业院校”的规划目标,预估30个省级财政总计投入优质校建设专项经费63.65亿元[1],由此折射出各省市对建设优质高职院校的高度重视。

一、优质高职院校建设的基本愿景

建设优质高职院校是示范高职院校建设的深化与拓展[2],是高等职业教育“扶优扶强”政策的延续,其实质是为高职院校树立起改革发展的“新标杆”[3],是继国家示范性、骨干性高职院校建设项目的又一国家性、前瞻性和全局性的高等职业教育发展建设规划[4]。其政策初衷在于通过“扶优扶强”“示范引领”的标杆性高职院校建设,促进高职院校从规模式发展向内涵式发展转型,整体提升高等职业教育质量。

《行动计划》描绘了建设优质校的基本愿景:“建设一批办学定位准确、专业特色鲜明、社会服务能力强、综合办学水平领先、与地方经济社会发展需要契合度高、行业优势突出的优质专科高等职业院校。”其核心描述是“综合办学水平领先”。作为纲领性文件,《行动计划》为优质校指明了建设方向:“持续深化教育教学改革、大幅提升技术创新服务能力、实质性扩大国际交流合作、培养杰出技术技能人才,增强专业教师和毕业生在行业企业的影响力,提升学校对产业发展的贡献度,争创国际先进水平。”

基于优质高职院校建设的政策初衷、基本愿景和建设方向,各省市在组织高职院校申报之前,进行了指导性的申报框架设计。因此,各优质校建设单位的《建设方案》和《计划任务书》所确定的建设内容大同小异,均以建设项目等形式对建设期间的建设任务进行了固化,其建设项目的数量、内容和指标超过了当初的示范校、骨干校建设,由此反映出优质校的建设难度和验收标准要高于示范校、骨干校建设。

二、优质高职院校建设的内涵机理

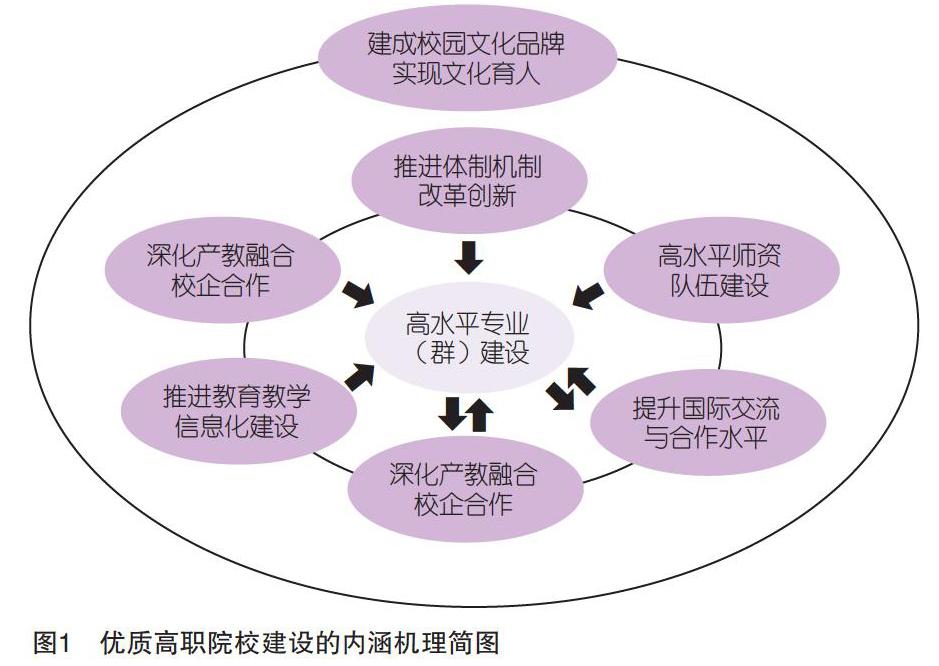

在各优质校建设单位确定的《建设方案》和《计划任务书》中,大多包括了办学体制机制改革创新、高水平专业(群)建设、高水平师资队伍建设、深化产教融合校企合作、加强教育教学信息化建设、提升国际交流合作水平、提升社会服务能力和加强校园文化建设等项目任务。希望通过这些项目建设,实现“一流的管理”“一流的专业”“一流的师资”“一流的办学条件”和“一流的社会服务”等诸多“一流”建设目标,力求在高职院校中达到并保持“综合办学水平领先”。

厘清优质校建设的内涵机理是高质量推进优质校建设的重要前提。只有首先明确优质校建设的内涵机理,把握住优质校建设的动力、核心、主线、依靠、拓展、归宿和境界等要素关系,重视项目之间的协调与合作,形成建设合力,才能保证优质校建设的所有项目任务能够成为一个有机体系,整体提升建设质量,完成“综合办学水平领先”的建设预期,才能为高等职业教育改革发展提供“标杆性”引领。

在优质校建设项目中,办学体制机制改革创新是优质校建设的内生动力,高水平专业建设是优质校建设的核心任务,深度推进产教融合是优质校建设的基本主线,高水平师资队伍是优质校建设的关键依靠,教育教学信息化是优质校建设的重要支撑,提升国际交流合作水平是优质校建设的内涵拓展,不断增强社会服务能力是优质校建设的最终归宿,加强文化建设、打造文化品牌是优质校建设的境界提升。所有建设项目相互联系、相互依托,构成了优质高职院校建设的有机统一整体,见图1。这是优质校建设的内涵机理,决定着优质校建设的项目逻辑。

三、优质高职院校建设的项目逻辑

(一)体制机制改革创新是优质校建设的内生动力

“创新”是五大发展理念的首要理念,改革是中国发展的直接动力。无论是示范校、骨干校建设,还是优质校建设,办学体制机制改革创新一直是必不可少的建设内容,而且从各优质校建设项目的排序看,体制机制改革创新均排在建设项目的第一位,具有统领性,其实质是为优质校其他建设项目的有效展开搭建平台,是推进高等职业教育内涵发展的动力源泉,“是优质高职院校建设的关键”[5]。办学体制机制改革创新可从宏观、中观与微观三个层面展开。

宏观层面,高职院校要以学校章程为核心,进一步完善现代大学制度和治理体系,不断优化院校顶层设计,进一步明确办学定位;同时,要以激发办学活力为目标,把握高等职业教育改革发展基本方向,深入推进办学体制改革,探索创新多元化办学模式,如混合所有制、产业学院办学模式等。中观层面,一是以提高内部治理能力为目标,调整和优化内部治理结构,扩大二级院系办学自主权,激发二级院系办学活力;二是推进“按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用”的人事制度改革,提高管理队伍履職能力;三是以内部办学质量诊断与改进为抓手,以目标绩效考核为杠杆,建成完善的内部质量保障体系,实现内部质量管理的精细化、标准化和信息化,全面提升管理质量。微观层面,应重点从提升高职学生可持续职业发展能力出发,以培养全面发展的高职学生和杰出技术技能人才为目标,以产教融合为主线,根据产业行业对技术技能人才的需求,进一步深化各专业人才培养模式改革,尤其是深化各专业课程结构改革,乃至课堂教学模式和学生管理模式的改革创新等。

(二)高水平专业建设是优质校建设的核心任务

专业是高职院校办学和人才培养的基点[6],高水平专业建设绝对是各优质校建设必不可少的核心任务。优质校高水平专业中的“高”体现为“六高”:一是服务国家战略的站位“高”;二是产教深度融合的平台“高”;三是专业教学团队的素质“高”;四是科研技术服务的贡献“高”;五是教育教学改革的引领“高”;六是专业人才培养的质量“高”[7]。这“六高”几乎涵盖了优质校建设的所有其他项目,由此可见,专业建设质量是优质校建设的核心,其他建设项目都应围绕高水平专业建设而展开。

首先,推进体制机制改革创新,提升高职院校治理能力和治理水平,其最主要的目标是进一步激发专业办学活力,为有效推进高水平专业建设搭建平台,提升专业人才培养质量。其次,专业建设既是产教融合的出发点,也是产教融合的循环回归接点。第三,高水平专业建设需要依靠高水平师资队伍。第四,高水平信息化建设必须有效促进高质量的专业建设。第五,优质校要主动引入和对接国际先进标准,更好更快地建成具有国际影响力的高水平专业。最后,要实现好高职院校服务社会的基本职能,所依托的仍然是高水平专业建设,某一专业师生社会服务能力的高与低,折射出该专业建设质量的好与差,反映着该高职院校的综合办学水平。

(三)深度推进产教融合是优质校建设的基本主线

产教融合是校企合作的升级版,无论是示范校建设,还是优质校建设,产教融合都是主线[8]。产教融合是国家确立的职教基本理念。学界对产教融合基本内涵有不同理解,或认为,产教融合之“产”是产业的简称,相应地,“教”是教育的简称,并认为这里的“教”特指职业教育[9];或认为,产教融合是产业升级转型和高职教育内涵式发展进程中“产业”与“教育”水乳交融[10]。然而,對“产教融合”的内涵还可作动态理解:产教融合之“产”不只是静态的“产业”,更包括能够对接产业行业发展的“生产”或“工作”过程,是“产业”与“生产”的统一体;产教融合之“教”更是指培养高素质技术技能人才的人才培养过程,是职业教育“教书”和“育人”的统一。无论基于何种理解,都一致认为职业教育必须坚守产教融合这一主线,优质校建设的各项工作都应基于这一主线而展开。

首先,高水平专业建设作为优质校建设的核心任务,其中的“高水平”应当是产教融合职教理念实践应用的高水平,离开“生产”与“教育教学”相融合这条主线,高职院校的专业建设就偏离了职业教育发展的基本方向,难以培养出能够适应产业行业发展的高素质技术技能人才。其次,优质校在宏观、中观以及微观三个层面的体制机制改革创新,都应围绕如何有效贯彻落实“产教融合”职教基本理念而展开。第三,高水平师资队伍建设作为高职院校优质教育资源的重要体现,无论是师资数量还是师资结构,也不管是专职教师还是兼职教师,其重点是“双师型”,而“双师型”教师队伍的培养与提升也需要在产教融合进程中才能得到实现。最后,社会服务能力提升作为优质高职院校建设的最终归宿,其专业教师和学生参与服务社会的过程本身,就是贯彻落实产教融合职教理念的直接体现。

(四)高水平师资队伍是优质校建设的关键依靠

根据《2017中国高等职业教育质量年度报告》,高职院校目前“教师专业能力与水平还不适应产业升级、技术发展的要求,尚不能有效支撑高水平技术技能人才培养”[11],“师资水平不高”已成为制约高职院校高水平发展的一大瓶颈。因此,“双师型”高水平师资队伍是优质校建设能否实现“优质”的关键所在,各优质校建设单位都应把“高水平教师特别是专业领军人才培育作为优质校建设的重点内容”[12]。高水平师资队伍还是优质校建设的基本依靠力量,无论优质校的建设规划、建设方案和计划任务书有多么科学完善,若没有数量充足、结构合理的高水平教师队伍去贯彻落实,这些规划、方案和任务书都将被束之高阁。

和示范校、骨干校一样,各优质校师资队伍建设水平主要反映在“双师型”专业教师队伍的能力与水平上。高水平师资队伍建设可分为三个层次:一是实现和保持师资队伍数量充足,力求专业教师数量增长能够与专业办学规模扩张同步,达到或优于教育部规定的高职高专生师比标准,这是优质校师资队伍建设的基础;二是实现师资队伍整体结构优化,既包括专业教师中的“双师”比例提升,还包括师资队伍的年龄结构、学历结构、职称结构和专兼结构等结构优化,这是优质校师资队伍建设的重点;三是培养或引进具有影响力的“专业领军人才”,通过专业领军人才的影响来提高其专业建设的质量和影响力,这是优质校师资队伍建设的关键。

(五)教育教学信息化是优质校建设的重要支撑

云计算、大数据、物联网、移动计算等新技术已被广泛应用,高职院校在教育管理、专业建设、课程实训、师资培养、科技研发和社会服务等方面已然离不开现代信息技术的运用。实现教育教学信息化是促进高职院校优质发展的坚实支撑[13],其信息化水平的高低是检验该所院校是否“优质”的标志之一。因此,建设智能化、数字化校园,提升教育教学信息化、智能化水平,提升师生信息素养,成为了多数优质校建设的重要项目。

高职院校信息化建设至少应做到“先进性、系统性、实用性和安全性”的“四性”要求。所谓“先进性”,一方面是指高职院校在进行信息化建设过程中所构建的信息基础设施和采用的信息设备与信息技术应是先进智能的;另一方面,由于现代信息技术更新换代节奏快、频率高,高职院校在进行信息化建设时,应面向未来,具有前瞻性和可升级性,以降低建设成本。所谓“系统性”,是指高职院校在进行信息化建设中,要注意统筹规划,做到科学合理,加强网络信息系统的功能整合,避免重复建设和资源浪费。“实用性”是信息化建设的根本宗旨,主要包括四个方面:一是能服务和支撑教务管理、行政办公、招生就业、图书资源、学工管理、财务收支、校园安全等学校管理工作的信息化、智能化,方便快捷,提高管理效益;二是能为专业(群)的微课、精品在线课程、虚拟仿真实训等专业内涵建设以及师生在线学习提供信息化支撑,拓展学生的学习空间和丰富教师的教学方式,促进专业建设质量提升;三是能为校内师资培养和对外开展培训服务提供信息化支撑;四是能有助于提升高职院校师生信息素养。“安全性”是信息化建设不能回避的话题,所谓“安全性”,是指支撑高职院校信息化建设的网络系统的“硬件、软件及其系统中的数据能够受到保护,不因偶然的或恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,信息化系统能够连续可靠正常地运行”[14]。

(六)增强国际交流合作是优质校建设的内涵拓展

“实质性扩大国际交流合作”是《行动计划》对优质校的基本要求之一,是优质高职院校建设必不可少的内涵拓展。这既是高职院校为地方优势产业培育具有国际化视野的技术技能人才,服务区域经济国际化发展的需要,也是高等职业教育在深化改革开放进程中对接国际先进标准和增强职业教育国际竞争力的需要,更是高等职业教育响应“一带一路”“中国制造2025”等国家发展战略和实现职业教育大国责任担当的需要。作为高等职业教育改革发展的排头兵,各优质校理应以“开放”发展理念为引领,为提升国家职业教育国际竞争力,为职业教育大国走向职业教育强国,做出标杆性貢献。

一方面,各优质校应积极主动“走出去”。“走出去”有两层含义:一是要将大量的专业师资派出去,学习国外先进的职教理念、模式和方法,拓展职教师资的国际视野,提升专业建设能力;二是要发挥专业优势,服务地方优质产能“走出去”的企业需求,积极开拓外援服务培训业务[15],“以服务外向型经济发展为特色,致力于宽领域、多层次、创新型和国际化的人才培养,服务中国企业‘走出去战略需求”[16]。另一方面,各优质校还应积极主动“引进来”。“引进来”也有两层含义:一是要通过国际交流合作,将国际先进的生产标准、行业标准和课程标准“引进来”,与发达国家探索开展合作办学,拓展优质职教资源,提升专业国际影响力;二是依托优势专业,加强与“一带一路”沿线国家合作,吸引海外留学生来华交流学习,为沿线国家培养急需的技术技能人才,这既能体现优质院校的大国职业教育责任担当,又可部分缓解高职院校的生源危机。

(七)社会服务能力提升是优质校建设的最终归宿

“社会服务能力强”是《行动计划》对优质校进行界定的又一基本要素。与其说“提升社会服务能力是优质校建设的轴心”,不如说是举办和建设高职院校的最终归宿,因为高职院校有着区别于其他普通高校的社会服务专项功能,其“人才培养、科学研究、社会服务、文化传承都是高职院校输出社会服务能力的重要基础和生成环节”,是“衡量学校是否优质的重要指标,更是高职教育提升社会吸引力的重要筹码”[17]。

首先,“社会服务能力强”应当体现在开设的专业能够与地方经济社会发展需要高度契合,通过产教融合培养出大量高素质技术技能人才,更好地满足地方产业行业发展的需求,这是高职院校最基本的社会服务。其次,要突出高职院校办学的“地方性”和“职业性”,加强师资队伍科研服务能力建设,将科研对象、科研重点和科研目标放在地方产业行业急需的应用技术研究与转化上,与政府、企业、行业共同打造集“教学、实训和科技服务”一体的人才培养和技术研发平台,不断提升技术创新服务能力。最后,“社会培训与职业教育本是一对孪生兄弟,也是高职院校最直接的社会服务形式”[18],高职院校“要发挥场地、设施、师资、教学实训设备、网络及教育资源优势”,一方面,要坚持“学历教育和非学历培训并举、全日制与非全日制并重,发展多样化的职工继续教育,为劳动者终身学习提供更多机会”;另一方面,还应加强“向社区开放服务;面向社区成员开展与生活密切相关的职业技能培训,以及民主法治、文明礼仪、保健养生、生态文明等方面的教育活动”。

(八)建成文化品牌院校是优质校建设的境界提升

高职院校与其他普通高校一样承载着人才培养、科学研究、文化传承和服务社会四大职能,有所区别的是,培养高素质技术技能人才是高职院校最重要的职能,应“始终把人才培养作为一切工作的出发点和落脚点”[19]。文化是支撑高校可持续发展的核心软实力,优质校应当在高职院校中率先实现由知识育人、技能育人上升到文化育人,由文化自觉走向文化自信,显示其更高的办学境界。高职院校任何一项职能的履行,如不能形成文化特色与品牌,不能积淀和彰显其文化底蕴,就达不到高品位,就难以成为真正的“一流”或“优质”。因此,加强文化建设,打造文化品牌,应是高职院校必不可少的长期建设任务。

高职院校应始终围绕立德树人根本任务,以社会主义核心价值观为主线,从精神文化、制度(行为)文化和物质文化三个维度,结合地方特色和专业特色,开展多元化的校园文化建设,打造文化特色与文化品牌,形成其可持续发展的核心竞争力。在精神文化建设方面,应结合自身办学定位,在校训、校风、教风和学风等方面打造特色,明确办学理念,凝练学院精神,完善顶层设计,积淀和放大其文化基因,并将这些文化基因融入到专业建设和学校管理等各方面,形成文化传统。在制度(行为)文化建设中,一方面,要加强院校内部的制度建设,形成完备的,具有针对性、可操作性和可持续性的制度规范体系;另一方面,要将这些制度体系融入到管理服务、环境建设、课程教育、实习实训、文化活动等过程之中,彰显其职教特色和高校特点,知行合一,形成师生的文化自觉。在物质文化建设中,应具有鲜明的职教特色、专业特色和地方特色,其建设风貌要做到外在形象和内在精神的有机统一,充分展示学校的精气神,突出专业办学特色,从整体到细节,通过其独有的视觉传达彰显其特有的文化基因,创造美好的文化育人环境,潜移默化,润物无声,实现环境育人。

参 考 文 献

[1]中国高职发展智库.盘点各省优质校建设大手笔,附最新优质校名单[EB/OL].(2018-04-09)[2018-04-22]. http://www.zggzzk.com/infoview.php?d=722.

[2]郑小明.建设优质高职院校的背景、内涵和标准[J].江苏教育研究,2016(1):57-61.

[3]翟帆.优质校建设,高职改革举起“新标杆”[N].中国教育报,2016-11-08(9).

[4][5][13][16]卢玲.优质高职院校建设:背景、内容和路径[J].中国职业技术教育,2017(11):18-22.

[6]周建松,孔德兰,陈正江.高职院校高水平专业建设政策演进、特征分析与路径选择[J].中国职业技术教育,2017(25):62-68.

[7]成軍.高水平专业建设:优质高职院校建设的核心[J].教育发展研究,2017(23):3.

[8]马树超.产教融合:从示范到优质校建设的主线[J].职教论坛,2017(1):32-35.

[9]陈年友,周常青,吴祝平.产教融合的内涵与实现途径[J].中国高校科技,2014(8):40-42.

[10]王丹中.基点·形态·本质:产教融合的内涵分析[J].职教论坛,2014(35):79-82.

[11]2017中国高等职业教育质量年度报告[M].北京:高等教育出版社,2017:7.

[12]任怡平.优质高职院校建设的时代背景、标准与逻辑主线[J].职业技术教育,2018(10):12-18.

[14]祝仲谷.计算机网络安全问题及防范策略研究[J].计算机光盘软件与应用,2013(5):257-258.

[15]李智水.以五大发展理念引领优质高职院校建设[J].当代职业教育,2017(1):27-30.

[17][18]李小娃,孔巧丽.优质高职院校建设:逻辑起点与战略要点[J].职业技术教育,2018(10):6-11.

[19]马成荣.新时代办学育人新作为[J].中国职业技术教育,2017(34):95-99.

Logical Relationship among Projects: The Connotative Mechanism in Construction of High-quality Higher Vocational Colleges

Gan Huayin

Abstract It is the basic goal to construct a group of high-quality higher vocational colleges which lead the way of development of running higher vocational education. For the reason, most of high-quality vocational colleges have determined the following constructing projects: innovation of schooling system and mechanism, high-level professional construction, construction of high-leveled teachers, deep integration of production and education, international exchange and cooperation, promotion of social service capacity, construction of campus culture, and so on. The logical relationship among the projects is the intension mechanism of high-quality higher vocational college construction. Among them, innovation of schooling system and mechanism is an internal impetus. Professional construction is the core task. The integration of production and education is the basic main line. The high-level faculty is the key and basic dependence strength. Informatization is an important support. International exchange and cooperation is the connotation expansion. Social service is the final destination. And construction of campus culture is the promotion of the realm of high-quality higher vocational colleges.

Key words higher vocational colleges; construction of high-quality schools; connotative mechanism; construction projects; logical relationship

Author Gan Huayin, associate professor of Guangan Vocational and Technical College (Guangan 638000)