朱骏声声训认知模式解析

孙 强

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

一、声训认知的语音相关性

声训一般是用音同或音近的词来解释另一个词的意义。历史文献中有很多可靠的语音材料,如基于《诗经》《楚辞》《周易》等古代传世文献的押韵、合韵现象,谐声时代的同谐声者必同部的特点,声训的训释词和被训释词之间的语音关系也是非常可靠的语音材料。这些材料不仅可靠,而且明确。清代《说文》四大家之一的朱骏声运用考证的方法将这些语音材料从历史材料中分离出来进行音韵学的研究,寻求古代汉语的语音系统和语音演变的历史规律,最终得出了可靠的语音论断。

朱骏声在他的巨著《说文通训定声》中对声训做出了精辟的论述:

训诂之旨,与声音同条共贯,共用为勇。偁自狼瞫,咨亲为询,释于叔豹,射言绎,或言舍。《礼经》著其文,刑为侀,即为成。《王制》明其义,嘉祉殷富。子晋谈姒姓之初,考神纳宾。州鸠说姑说之恉,孙为乔讳。公羊之解经,散与涣同。孔子之《序卦》,枵为耗而魏名大。述之丘明,忠自中而信自身。陈于述肸,石奎表吉人之训,行父传毁则之辞。究厥雅言,罔非古义。孟坚通德,成国释名,此其恉也。故凡经传及古注之以声为训者,必详列各字之下,标曰声训[1]13-14。

古音是声训的物理基础。在很早的时候,就有学者注意到谐声偏旁和古韵部的关系。例如,宋徐蒇为吴棫的《韵补》作序时说:“殊不知音韵之正,本之字之谐声,有不可易者。如霾为亡皆切,而当为陵之切者,因其以狸得声;浼为每罪切,而当为美辩切,因其以免得声。有为云九切,而贿痏洧鲔皆以有得声,而当为羽轨切矣;皮为蒲麋切,而波坡颇跛皆以皮得声,则当为蒲禾切矣。”[2]

清代名家辈出,朱骏声独辟蹊径,舍形取声,将《说文解字》五百四十部首部的体例按照古韵十八部重新编排,实有883个谐声系统。立了1137个声符,以著文字声音之源,证广韵今韵之非古。

十八部的命名来自《易》卦:

一、豐部,二、升部,三、临部,四、谦部,五、颐部,六、孚部,七、小部,八、需部,九、豫部,十、随部,十一、解部,十二、履部,十三、泰部,十四、干部,十五、屯部,十六、坤部,十七、鼎部,十八、壮部。

十个入声分部为:习、嗑、 革 、复、犖、 剥、泽、益、日、月。分别附在临部、谦部、颐部、孚部、小部、需部、豫部、解部、履部、泰部韵中。本音实为28个韵部。朱骏声分古韵为十八部,之、支、脂三分,真、文两分、幽、侯两分。段玉裁的《六书音韵表》,分古韵为六类十八部。戴震的《声类表》,将古韵分为九类二十五部,入声韵与阴声韵和阳声韵三分,为古韵研究的审音派奠定了格局。戴震晚年的学生孔广森著《诗声类》,分古韵为十八部,阴声、阳声各九部。孔氏的贡献是发展了戴震的对转观念,明确提出了阴阳对转学说[3]。章太炎将古韵分为二十三部,黄侃将古韵分为二十八部。王力《汉语史稿》将上古的韵分为十一类二十九部,这是《诗经》时代的韵部系统,为了便于了解冬、侵分部的情况,将侵部的合口标作冬部,称为三十部。朱骏声的古韵包含入声韵十部共是二十八部,已经是相当完备了。

古音也是假借的物理基础。语用与音韵之间的关系是通假字研究的中心课题之一。符号加上人的解释意图,是语用学的两个基本元。而音韵是语言符号的所指和使用之间的物质载体,音韵使用者在表达过程中起着举足轻重的作用,换句话说,音韵是从本字符号到用字符号转换的关键。朱骏声在《说文通训定声·自叙·转注》中指出:“小学之纲目有三,曰形体、曰音声、曰训诂。周官保氏以六书教国子,象形、指事、会意者,形体之事也,谐声者,音声之事也,转注者,训诂之事也。知斯三者,而后知假借。假借者,亦训诂之事,而实音声之事也。”[1]10在许慎《说文解字》文字六书说的基础上,《说文通训定声》将字用作为研究的重点,对假借作了重新界定,也丰富了古书假借资料。它把假借放在本用、转音、借用的系统对比中进行研究,并且把假借的具体实践归纳为“八用”,即同声通写字、讬名标识字、单辞形况字、重言形况字、叠韵连语、双声连语、助语之词、发声之词。《说文通训定声》不但根据声音编排字头,并且总结出了假借的三原、四例、八用,尤其是为每个同声通写的假借字找到了所谓的本字,并援引大量文献用例作为佐证,成为查考古书假借字的一部最早、最有名的工具书[4]。

二、 声训认知的语义相关性

声训的本质属性是探求语源。声训探求的是字词的关系,主要是字词的语源和孳乳问题。刘熙的《释名》就是一部声训的专书。

刘熙在《释名·叙》中写道:

自古造化制器立象,有物以来,迄于近代,或典乐所制,或出资名庶,名号雅俗,各方多殊,圣人于时就而弗改,以成其器。著于既往,哲夫巧士,以为之名。故兴于其用,而不易其旧,所以崇易简,省事功也。夫名之与实,各有义类。百姓日用,而不知其所以然之意。故撰天地、阴阳、四时、邦国、都鄙、车服、丧纪下及民庶应用之器。论叙指归,谓之《释名》。

刘熙发现词语随着社会生活和人的思维的发展,语义的变化是必然的。而新产生的语义不是凭空产生的,而是和原有语义有着这样那样的关联。新语义的产生需要相应的语音形式来表达,或同或近或全异,各有千秋,而依据已有语义相关的原字词取同音近音表新义,既符合语言经济性原则,又符合语音的有限性特征。

词语或者意义孳乳,同音近音成为可能,也有必要。然音有历史流变,亦有方音歧异,各种同义、新义、近义与语音关系虽然关联,加之作为记录语言的符号汉字主要是表意体系的文字,见字知音远弱于见字知义,因此,以语音关系作为媒介探求文献中汉语的词语意义、词语渊源、意义关系、词族关系等等,更是复杂,需要占有历时文献,详加考证,多方验证才能窥其真面目。要之,音近义通,音变义通,文字异形,字义关联,必以声训求之。

陆宗达先生对这一问题的解说非常透彻:

词在其产生初期,是由音和义按约定俗成的原则任意结合的。语言中大量的词,音与义的结合带有偶然性。但在词汇丰富过程中,还要由旧词中分化出一批新词。这些新词的词义是由旧词词义的延伸,词音则是旧词的承袭或有规律的稍变。因此,源词和派生词之间便发生了历史上的渊源关系,同源的派生词之间便出现了音近义通的现象[5]。

朱骏声充分运用“因声求义”的方法,将音义关系作为根本的考察对象。他的训诂研究体大精深、严谨细腻。“说文”部分是对本义的再研究,“转注”部分是对引申义的梳理,“假借”部分对假借字进行了系统描写。朱骏声改变了自许慎以来的文字的编排方式,在编排《说文通训定声》的时候以声韵统领全篇,《说文通训定声》是以音韵学为经,以训诂学为纬,在体例上是重大创新。朱骏声认为:“天地间有形而后有声,有形声而后有意与事,四者文字之体也。意之所通,而转注起焉;声之所比,而假借生焉。二者文字之用也。……不知假借者,不可与读古书;不明古音者,不足以识假借。此《说文通训定声》所为记也。”[1]4

声训和因声求义并不是完全重合的两个概念,两者既有区别又有联系。声训可以看作是探寻字词源头的训释方式,解释的多是基本语义。因声求义则是声训理论在实践中的进一步的发展,是更完善的理论方法。因声求义既注重字词的源头,也注重在字词的发展中的古今字和异词同源以及假借字和异体字的需要。

三、声训认知模式的理论依据

声训的理论依据是“声近义通”,那么“声近义通”的依据又是什么呢?这个依据就是清代学者在音义关系依存性特点基础上提出的“声义同源”。语言是约定俗成的声音和意义结合的符号系统。吕叔湘先生说:“根据约定俗成的道理,字义形成后就带有强制性,字音和字义的最初组合是任意的,武断的。单字意义的组成是任意的,字组意义的形成就不是完全任意的了。”[6]其实,不仅字组意义的形成不是任意的,新意义的产生和字义的结合也不是完全任意的,往往有理据可循。

语音的相关性是声训认知的物质基础。科学的古韵分部是从顾炎武开始的,其后有清一代江永、戴震、钱大昕、孔广森、王念孙、朱骏声等名家辈出,取得了辉煌的成就。朱骏声更是创造性地将清代古音学的成就与《说文》研究有机地结合起来,成为《说文》学的一大创新。朱骏声自创体例,将音韵学提高到统领《说文解字》和语言系统的重要地位,以音韵学作为《说文通训定声》的关键,建立了完备的谐声理论,并以此构成了因声求义法的核心。

本义和引申义的语义相关性是声训认知存在的逻辑基础。本义是词义引申的出发点。词义引申不止一个方向,也不止一个层次。引申的多向性是由客观事物联系、意义关系、思维联想的多面性决定的。引申的多重性是由事物发展变化、认识发展变化的递相深入决定的。词义引申具有系统性和规律性的特点。词义的系统性指,一个词的各个义项之间,以及整个词汇系统,都不是散漫无序的,而是有它内在的系统。这是因为从一个词的内部说,词的各个意义引申都从同一个出发点,又按照一定的客观的认识规律进行的,各引申义项间有一定的逻辑关系或经验联系;从词汇系统说,有同义词系统和同源词系统,它们都有一定的内在联系。所以,词义的系统性包括词的引申义的系统性和词汇的系统性。词义引申的规律性是指词义发展合乎一定的逻辑发展规律,或合乎生活、社会历史文化的某些联系。有的是社会历史文化决定的。有的合乎事物逻辑关系和意义之间发生引申关系,是因为人的认识、思想上对它们的联系;而认识和思想上对它们之所以会发生联系,是因为有客观的联系,即社会生活、人文历史、客观规律的联系。这样,意义发生引申是有规律的。

语音和语义之间的关系相似性是声训认知存在的联想基础。对于那些使用表音文字的语言而言,因声求义和因声探源是最自然而又最科学的方法之一。语言作为声音和意义结合的符号系统,声音与意义之间的原初配对具有相当的任意性,但非原初的符号和符号组配却一般具有理据性。根据认知语言学的观点,语言具有相似性,即语音形式和概念内容具有某种相似之处,形式是概念的象征,可分为成分相似和关系相似两种。语音之间的相似相关和语义之间的相似相关正是语言相似性的表现之一,这是一种关系相似。语音关系和语义关系的相似性既是语言的本质特征,又符合汉民族的文化特点,虽因表意汉字的羁绊,但并不妨碍古人大量运用声训手段。字词之间的语音相同或相近或者语音相关,同时也可能意味着语义相同相近或者相关。这是有着语言本体论基础的。

在朱骏声看来,即先有事物之形体,也就是先有概念,然后再用一定的声音来表示此概念,文字则是对事物及声音的记录,这样相对于声音而言,文字则是处于第二位的,也就是声音之与意义较文字形体之与意义的关系要密切的多。正是基于此种观念,才特别注意声与义之关系。他与较早时期著《说文解字注》的段玉裁齐名,都是清代《说文》四大家之一,但又独具特色,别有新意。

四、声训认知的结构模式构拟

朱骏声声训的研究为当代上古汉语研究奠定了深厚的材料基础,也打下了语言学理论的基础。历史文化中的经典,离不开汉语音训的科学的方法,离不开汉语认知音义学的理论建构和自主创新。将结构主义语言学与上古汉语研究的成果的有机结合是一个非常有价值的操作方法。

乔姆斯基在《句法结构》中指出:

语言理论的核心概念就是语言平面的概念。所谓的语言平面,如音位平面、词法平面、词组结构平面等,从本质上说,就是一套用于编写语法的描写装置。语言平面构成了某种表达话语的方法。我们首先把合乎这一语言理论所包含的全套语言平面的语法形式严格而又精密地建立起来,然后再调查一下能不能用这种语法形式给自然语言编写简单而明确的语法。我们可以用这种方法来确定一种语言理论是不是有缺点。我们想用这个方法来研究几个有差别的语言结构概念,考虑一系列由简单到复杂的,跟越来越有成效的语法描写形式相对应的语言平面。我们还想在这篇论文里说清楚,要是想编写一部令人满意的(具体一点说)英语语法的话,其语言理论就必须至少包含这些语言平面。最后我们也想提一下:这种对语言结构的纯形式的研究对于研究语义学也是能起一些有意思的启示作用的[7]4。

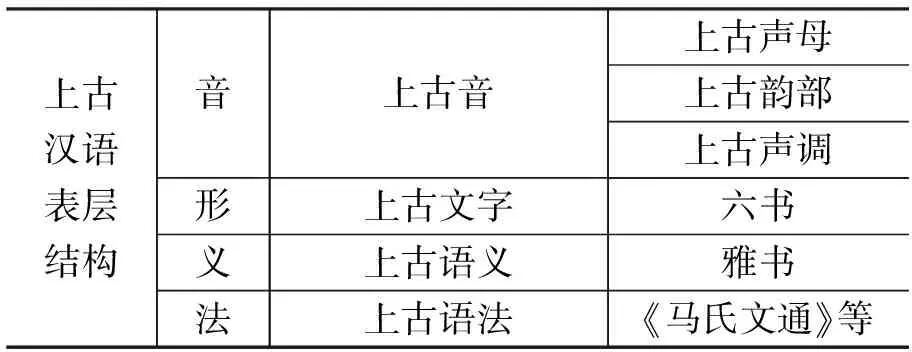

乔姆斯基的语法理论是普通语言学理论,不仅对于英语研究有指导作用,对于汉语声训认知研究也有借鉴的价值。汉语与英语相比,有汉语的特点;上古汉语与现代汉语相比,又有上古汉语的特点。总体来看,上古汉语语言平面也可大致分为音位平面、词法层面、词组结构层面、句法层面等。上古汉语有自己的特点,经过前辈学者悠久的历史研究成果,并借鉴当代以及全球学者的广泛研究的成果,从音、形、义、法四个方面建立一套用于描写古代汉语的语言装置。音是上古音,形是古文字,义是古代语义,法是古代语法。这样算是首先把合乎上古汉语实际的全套上古汉语语言平面的语法形式严格而又精密地建立起来。正如王力先生在《诗经韵读》中所说的:“古音拟测不可能百分之百地反映上古的实际语音;但是,如果是合理的拟测,它能反映上古的语音系统,我们力求做到这一点。”[8]因此可以说,上古汉语语言平面实质上也是系统的上古汉语构拟。可见下表。

表 上古汉语语言平面结构简图

在严格而精密的描写基础上,再实现对乔姆斯基所说的对上古汉语简单而明确的语法描写。乔姆斯基在《句法结构》中提到了转换对简化语法的重要作用,他指出:“决定成分结构的有效的基本标准实际上是转换式。一般的原则是这样:假设我们有一个转换式,它可以转换语法,并且在很多情况下把一类句子转换成另一类(在一个转换式下的一套语法句是非常接近封闭性的),然后我们就按照转换式的原则去分析句子的成分结构,从而使这个转换句总是产生语法句,这样就更进一步简化了语法。”[7]84简单而又明确是结构语言学的最高目标,是科学性和艺术性的统一,这也是朱骏声声训理论的重要启迪。

五、声训认知的文化语义学视角

朱骏声汉语声训的方法是科学的。站在时代的高度,朱骏声汉语声训对于研究语言学,对于中国文化史、古代文献的释读、汉语语文的发展、汉语韵文的格律等,都有极大的理论价值和应用价值。历史文化中的经典,当它被记录在案的时候,就是为了改造人和改造社会。准确理解传统,真正回归传统,让传统文化从书斋走向现实,从专家学者走向社会大众,就是用优秀的传统文化指导实践,用实践去验证优秀的传统文化,这需要在上古汉语研究的继承基础上的创新,在创新基础上的继承。

文化语义学研究人类基本文化结构对语义的作用规律,它立足于语义学,发掘文化和语义交互作用的规律,并进行科学的范畴化和体系化,揭示语义的文化本质[9]。文化语义通过汉语声训得以再现,在汉语音义学方面是学理逻辑的必然走向,也是汉语声训过程和实践所证明了的。文化语义学介于文化学和语义学之间,着眼于两者的关系和相互影响。文化语义学可以从历史文化、地域文化、道德文化、宗教文化、政治文化和审美意识等方面来考察、分析和诠释历史文献中的各种声训现象。显然,这也应是历史语言学家和历史文献学者必须深彻烛照的重要课题。

经济全球化和文化多元化已成为大势所趋,伴随着中国国力的显著提升,中国独特而博大的历史文化成为世界人民的重要选择。中国古代文献是中国古代文化的重要载体,也是当代中国文化创新的重要源泉。汉语有着悠久的历史,中国传统文化的弘扬也伴随着历史文献的阅读的困难。汉语是民族的,汉语作为语言形态如果要形成力量,必须和民众相结合,形成汉语社会成员的言行,成为民族价值观的组成部分,汉语传统才会成为中华民族的文化特质。当这种文化特质为其他国家人民所认可和敬仰的时候,它就进一步转化为民族和国家的软实力。汉语是世界的,语言的重要特点是是全民性的表达手段和交际手段。汉语作为语言的一种适用于世界各民族,能更好地促进中国人民和世界人民的融合和团结,是打造人类命运共同体的不可或缺的符号系统。

[1] 朱骏声:《说文通训定声》,北京:中华书局1984年版。

[2] 吴棫:《韵补》,北京:中华书局1985年版,第6页。

[3] 郭锡良:《汉字古音手册》,北京:商务印书馆2010年版,第4页。

[4] 李俊红:《〈说文通训定声〉假借研究》,北京:首都师范大学出版社2012年版,第1页。

[5] 陆宗达、王宁:《传统字源学初探》,《北京市语言学会通讯》1982年第7期。

[6] 吕叔湘:《语文常谈》,上海:三联书店1999年版,第61页。

[7] 乔姆斯基:《句法结构》,林书武译,北京:中国社会科学出版社1986年版。

[8] 王力:《诗经韵读·楚辞韵读》,北京:中国人民大学出版社2012年版,第34页。

[9] 龚光明:《翻译认知修辞学》,上海:上海交通大学出版社2012年版,第194页。