改良宫颈锥切术治疗宫颈上皮内瘤变Ⅲ级的临床分析

罗庚秋

(陆川县人民医院,广西 玉林 537700)

宫颈癌有发病率高和死亡率高的特点,现阶段发病情况逐步年轻化,严重威胁妇女身体健康。宫颈上皮内瘤变Ⅲ级为公认的宫颈癌前期病变,早发现和处理,不仅可阻止病情持续发展,也可保留患者生殖能力,降低宫颈浸润癌死亡率。常规治疗中主要采用冷刀椎切,但感染和出血的风险较高,会造成患者宫颈机能缺失[1]。因此选取合适的治疗方式,降低感染和出血风险便十分重要。现以我院患者为研究对象,主要分析改良宫颈锥切术的临床效果和并发症情况,研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

取2015年11月~2017年12月收治的120例宫颈上皮内瘤变Ⅲ级患者,对照组60例,年龄25~55岁,平均(38.15±3.08)岁,已生育患者40例,未生育患者20例;观察组60例,年龄24~56岁,平均(38.39±3.16)岁,已生育患者39例,未生育患者21例。两组基本资料无显著差异(P>0.05),可对比。

1.2 方法

对照组患者予以冷刀宫颈椎切术。首先宫颈进行碘染色,之后采用镰型手术刀于宫颈碘染色不同区域3~5 mm外做环形切口,深度以宫颈间质5~10 mm,之后斜侧向宫颈内部做锥形将宫颈切除,椎高约2.0~2.5 cm。最后采用吸收线、U型缝合法,达到重塑宫颈的目的。无渗血之后,宫颈内置留导尿管,并于阴道内填塞纱布,压迫宫颈创面。术后48 h观察阴道纱布情况,判断创面出血,拔除尿管。

观察组患者进行改良宫颈锥切术。患者截石位麻醉,宫颈钳夹闭宫颈,探明宫颈管走向和宫腔深度,采用扩宫棒扩张宫颈。连接好电刀,功率为45w,电凝功率为45w,于距病灶外部5mm位置做环形切口,宫颈钳夹闭切口边缘,宫颈管为中心,顺时针旋转360°,电刀喷凝法将宫颈锥形切除,椎高控制在2.0~2.5cm。连接电极之后,止血功率设置在60W,电凝宫颈两侧以及创面。检查创面出血和渗血情况之后,用0.5%安尔碘棉条进行宫颈消毒,并于宫腔内留置气囊导尿管。

1.3 观察指标

(1)对比患者出血量、手术时间、椎体高度。(2)分析患者术后出血、发热、宫颈粘连、切缘阳性发生率、HPV感染率。

1.4 统计学方法

用SPSS24.0软件分析数据,x2检验患者计数资料(%、n),t检验患者术中观察指标P<0.05代表差异有统计学意义。

2 结 果

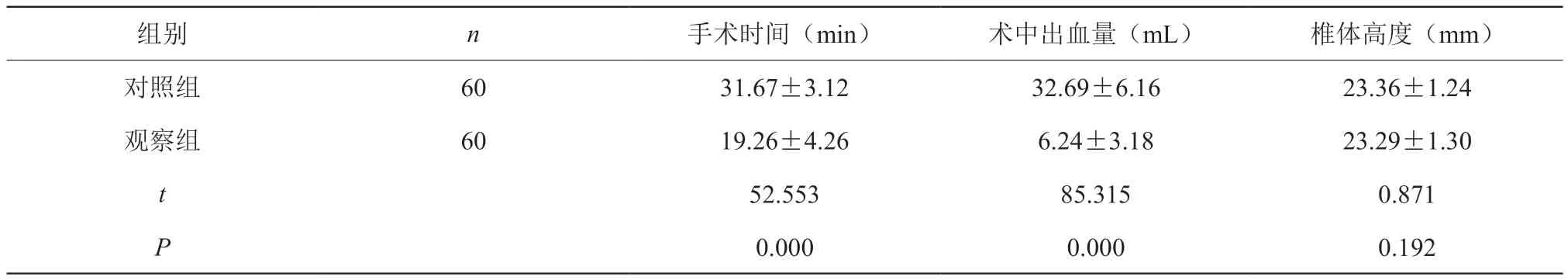

2.1 分析患者术中各指标变化情况

观察组患者手术时间更短、术中出血量更少,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者椎体高度并未出现严重差异,差异无统计学意义(P>0.05),数据见表1。

表1 分析患者术中情况

表1 分析患者术中情况

组别 n 手术时间(min) 术中出血量(mL) 椎体高度(mm)对照组 60 31.67±3.12 32.69±6.16 23.36±1.24观察组 60 19.26±4.26 6.24±3.18 23.29±1.30 t 52.553 85.315 0.871 P 0.000 0.000 0.192

2.2 分析患者术后情况

对照组患者,出血4 例(6.6 6%)、发热3 例(5.00%)、宫颈粘连5例(8.33%)、切缘阳性2例(3.33%)、HPV感染3例(5.00%)。

观察组患者出血0例(0.00%)、发热2例(3.33%)、宫颈粘连0例(0.00%)、切缘阳性1例(1.66%)、HPV感染1例(1.66%)。

观察组患者出血、宫颈粘连、HPV感染率等各情况显著优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),两组患者发热、切缘阳性均未出现显著变化差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

宫颈癌变之前共分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个时期,其中Ⅲ期浸润癌几率为45%,要积极予以治疗。现阶段主要为冷刀椎切术,但在治疗中常会出现各种问题,因此分析改良之后手术方式的治疗效果[2]。

传统冷刀椎切术有切缘清晰、手术范围之内不会出现热效应,阳性率低的优势,但也有手术时间较差和术中出血量较大的问题[3]。在本次研究中主要采用改良宫颈椎切治疗,和常规手术方式相比手术时间有显著缩短,且术中止血效果十分显著、宫颈粘连也有改善[4]。综合分析可知,改良之后的手术方式主要优势为:止血效果好,手术中出血为营养手术时间以及操作过程的重要因素,同时出血量大也说明创伤面积大,无形中也提升了患者感染几率[5]。术中出血主要发生于椎切中,改良之后电刀为45W喷凝,轻轻碰触宫颈滑动之后即可切除,也有闭合创面血管的效果,因此操作中极少出血。术中采用电凝加固止血可保证血管闭合效果更为优异,防止创面出血,降低术后并发症[6]。手术时间段,在手术中因为出血量少,因此术野清晰、手术过程更为顺利,极大节省了手术时间。同时不需要止血钳也缩短了治疗时间,降低人力成本。改良宫腔椎切之后,采用扩宫棒进行扩展,且椎切之后于宫腔内留置气囊导管,以上方式均可减少宫颈粘连[7]。观察组患者手术时间更短、术中出血量更少,差异有统计学意义(P<0.05)。分析可知,对手术方式改良之后患者手术时间、术中出血均有显著减少,手术过程更为顺利。观察组患者出血、宫颈粘连、HPV感染率等各情况显著优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。分析可知,改良手术方式之后,患者术后出血、感染以及宫颈粘连等均有显著减少,术后患者恢复情况良好。切缘阳性率并未出现显著变化,可知此次手术方式的改进对此指标并未造成影响。发热情况也为出现增加或降低,可知术后护理中要加强患者发热护理,降低不良情况。

综上所述,为患者予以改良宫颈椎切,可缩短手术时间、减少术中出血量,术后患者感染以及出血等情况也有显著好转,有临床推广价值。