椎板成形术对脊髓型颈椎病伴或不伴椎体滑脱临床治疗效果回顾

李飞虎 王乾 郝定均 吴起宁 樊勇 刘世长 陈国勇 时丹丹

脊髓型颈椎病 ( cervical spondylotic myelopathy,CSM ) 临床中较常见,随着脊柱外科学的发展,伴有颈椎退行性椎体滑脱症 ( cervical degenerative spondylolisthesis,CDS ) 的 CSM 患者逐渐引起众多医者的关注,研究报道称,21.3% 有症状的 CDS 患者在检查中发现椎体滑脱距离>2.5 mm,且在有关CDS 磁共振研究结果中发现,CDS 中 2.5 mm 的滑脱距离很可能造成脊髓的受压,表明 CDS 可能引起脊柱的不稳定并导致 CSM[1]。CSM 的各类减压和融合术效果已经由多年临床结果证实,颈椎椎板成形术也是如今临床治疗手段中较为成熟的一种术式。但是,鲜有研究关注于患有 CSM 尤其是合并有 CDS 患者的手术疗效和术后影像学改变。回顾性分析 2012年 7 月至 2015 年 9 月,我院行颈椎椎板成形术治疗的 57 例退行性 CSM 患者的临床资料,通过颈椎相关平衡参数变化和临床评估指标的前后对比,探讨单开门颈椎板成形术对伴或不伴椎体滑脱的 CSM 的临床治疗效果,报告如下。

资料与方法

一、纳入与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 有明显的脊髓压迫神经症状,经保守治疗后无明显好转者;( 2 ) 颈椎管多节段退变性狭窄导致脊髓腹部受压或多节段后纵韧带骨化者;( 3 ) 接受了后路椎板成形术治疗的患者;( 4 ) 具有完善的影像学资料及随访结果。

2. 排除标准:( 1 ) 有明显颈椎后凸畸形者、巨大椎间盘突出或增生骨赘侵占前方椎管达 60% 以上,需一期或二期联合前路手术的患者;( 2 ) 肿瘤、颈椎手术史及急性创伤病史的患者。

二、一般资料及分组

经过筛选,共 57 例被纳入此次研究,其中男33 例,女 24 例,年龄 37~79 岁,平均 62.6 岁。根据 X 线和 CT 检查,将所有患者分为无椎体滑脱组( A 组 ) 和伴有椎体滑脱组 ( B 组 )。其中 A 组 30 例,平均年龄 ( 58.5±11.2 ) 岁,B 组 27 例,平均年龄( 66.7±8.5 ) 岁。

三、治疗方法

全麻下采用颈后正中入路,依次显露至双侧椎板及小关节,一般需行 C3~C7广泛减压,必要时可行 C2~T1水平减压,C2~7棘突作为生理性肌肉附着点尽可能保留。一般选取症状较严重侧为“开门”侧,对侧用磨钻在关节突关节内侧去除外板骨皮质,保留内板,制为 V 形骨槽,用合适大小的弓形微钛板固定于侧块及椎板两端,调整合适位置,使椎管得到适当的扩大,一般椎板掀开的角度达到45°~60° 为宜,C 型臂机透视内固定位置良好,椎管减压充分。留置引流管 1 根,逐层缝合伤口,术后佩戴颈围 2~3 周,尽早进行颈部功能锻炼。

四、影像学数据、临床疗效及相关评价指标

1. 影像学数据:本组所有病例术前及术后随访时均行正侧位颈椎 X 线检查,患有 CDS 的患者记录术前及术后 2 年的椎体滑脱距离变化。并记录颈椎不稳定滑脱度即过屈位滑脱程度-过伸 ( 或 ) 仰卧位的滑脱程度。

2. 临床治疗效果评估:所有患者术前及术后定期复查随访时,采用日本矫形外科学会 ( Japanese orthopaedic association,JOA ) 评分系统对脊髓神经功能水平进行评估,并计算 JOA 恢复率 [ 恢复率=( 术后-术前 ) / ( 17-术前 )×100% ];疼痛视觉模拟评分 ( visual analogue scale,VAS ) 分别评价手术前后颈部及肢体疼痛、麻木变化。

五、统计学处理

采用 SPSS 22.0 软件进行统计学分析。对手术前后 VAS、JOA 评分进行统计处理,采用配对 t 检验对术前及术后 2 年的滑脱段椎体的滑脱距离和平移运动值进行统计学分析。P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

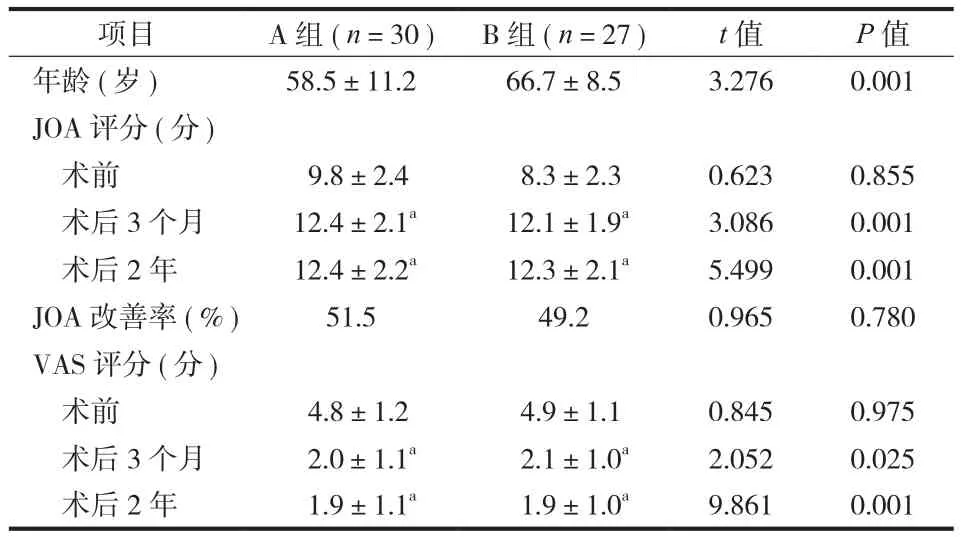

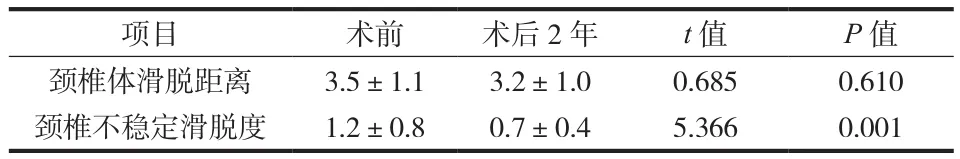

本组 57 例中 27 例发现有不同程度的 CDS( 27.9% )。其中包括 21 例前滑脱和 6 例后滑脱;其中 C5~6节段的滑脱发生率为最高 ( 15 / 27,55.6% ),B 组患者的平均年龄显著高于 A 组,差异有统计学意义 ( P<0.01 ) ( 表 1 )。对于脊柱滑脱参数,B 组术前滑脱的平均距离与术后 2 年比较,差异无统计学意义 ( P=0.61 );但对于颈椎不稳定滑脱度,术前与术后 2 年结果比较,差异有统计学意义 ( P<0.05 )( 表 2 )。

本组 57 例随访时间 2.1~4.1 年,平均 ( 3.6±1.5 ) 年。术前及术后定期随访所得 JOA 及 VAS 评分结果显示,两组患者 JOA 评分术前与术后 2 年比较,差异均有统计学意义 ( P<0.05 );A 组改善率为51.5%,B 组为 49.2%;但 A、B 组间 JOA 评分改善率差异无统计学意义 ( P=0.780 ) ( 表 1 );两组 VAS评分术后 2 年与术前比较,差异均有统计学意义( P<0.05 )。

表1 一般资料和 JOA、VAS 评分两组比较 ( ±s )Tab.1 General data and comparison of JOA and VAS scores of 2 groups ( ±s )

表1 一般资料和 JOA、VAS 评分两组比较 ( ±s )Tab.1 General data and comparison of JOA and VAS scores of 2 groups ( ±s )

注:a与术前比较,差异有统计学意义 ( P<0.05 )Notice: aCompared with preoperative data, the differences were statistically significant ( P < 0.05 )

项目 A 组 ( n=30 ) B 组 ( n=27 ) t 值 P 值年龄 ( 岁 ) 58.5±11.2 66.7±8.5 3.276 0.001 JOA 评分 ( 分 )术前 9.8±2.4 8.3±2.3 0.623 0.855术后 3 个月 12.4±2.1a 12.1±1.9a 3.086 0.001术后 2 年 12.4±2.2a 12.3±2.1a 5.499 0.001 JOA 改善率 ( % ) 51.5 49.2 0.965 0.780 VAS 评分 ( 分 )术前 4.8±1.2 4.9±1.1 0.845 0.975术后 3 个月 2.0±1.1a 2.1±1.0a 2.052 0.025术后 2 年 1.9±1.1a 1.9±1.0a 9.861 0.001

讨 论

表2 B 组术-前与术后 2 年的椎体滑脱距离和颈椎不稳定滑脱度的变化情况 ( ±s,mm )Tab.2 Comparison of the distance of cervical spondylolisthesis and the degree of instability of the cervical spine in Group B before and 2 years after the operation ( ±s, mm )

表2 B 组术-前与术后 2 年的椎体滑脱距离和颈椎不稳定滑脱度的变化情况 ( ±s,mm )Tab.2 Comparison of the distance of cervical spondylolisthesis and the degree of instability of the cervical spine in Group B before and 2 years after the operation ( ±s, mm )

注:颈椎体滑脱距离 ( mm ) 在术前及术后 2 年的变化差异无统计学意义( P>0.05 );颈椎不稳定滑脱度于术后 2 年随访时与术前相比已经有明显减小,差异有统计学意义 ( P<0.05 )Notice: There were no significant differences in the distance before and 2 years after the operation ( P > 0.05 ); The instability degree of the cervical spine was significantly decreased after 2 years’ follow-up compared with that before the operation ( P < 0.05 )

项目 术前 术后 2 年 t 值 P 值颈椎体滑脱距离 3.5±1.1 3.2±1.0 0.685 0.610颈椎不稳定滑脱度 1.2±0.8 0.7±0.4 5.366 0.001

一、伴有 CDS 的 CSM 患者病理特点

颈椎滑脱症被定义为在侧位 X 线片中与相邻的椎体相比超过 2 mm 的前或后方向位移,近年来的研究表明 CSM 合并颈椎滑脱的发生率可达 3.9%~34.3%[2]。Kopacz 等[3]报告指出,研究中观察到5.4% 的无症状受试者被发现有轻微颈椎滑脱,而18.9% 的 CDS 患者有颈椎病症状如颈部疼痛或神经根型颈椎病。这些数据表明,在 CDS 患者中 CSM 更为常见。Tani 等[4]通过术中记录脊髓诱发电位,发现 CDS 对局灶性传导阻滞有显著影响,并表示合并有 CDS 的脊髓病患者各项功能检查均差于未患 CDS者。综上所述,这些报道及实验数据表明,CDS 和CSM 是有联系的,且合并有颈椎滑脱症可能是导致颈椎病患者症状加重的因素之一。颈椎矢状面的平衡失稳可造成脊髓及神经根受压,导致患者神经根性疼痛、生活质量下降及 CSM 的发生。决定以何种手术方式治疗 CSM,其影响因素包括患者的脊髓受压情况、颈椎的生理曲度、病变节段及术前合并症,例如多节段 CSM 患者在接受后路全椎板减压术后容易发生颈椎后凸畸形、术后颈椎不稳及颈椎轴性症状 ( axial symptom,AS ) 等并发症而逐渐不被许多医师作为 CSM 的首选治疗方法,有研究指出,后路全椎板切除术后颈椎失稳的发生率在成人患者中达 20%,儿童则高达 45%[5]。而采用后路颈椎单开门椎板成形术能够有效改善椎管有效容积,解除脊髓受压,并尽可能多地保留颈后骨性结构及节段运动功能,另一方面,手术也一定程度地限制了脊柱活动度,延缓了颈椎退行性变的发展[6],一定程度上降低了颈椎后凸畸形及矢状位失稳的发生率。

二、单开门颈椎板成形术理论基础及其疗效分析

Hirabayashi 发明了单开门式椎管成形术,并认为除患者合并有颈椎畸形外,颈椎椎板成形术适用于所有多节段 CSM,颈椎板成形术使椎管前后径扩大,脊髓后方得到充分减压,对于缓解脊髓受压导致的神经症状有很好的作用,最初应用于椎管狭窄所引起的 CSM,随着它在颈椎病方面的广泛应用和不断改进,其适应证也不断扩大。目前通常认可的椎板成形术适应证包括[7]:( 1 ) 发育性椎管狭窄症;( 2 ) 多阶段 ( ≥ 3 个节段 ) 退变性颈椎管狭窄导致脊髓受压:( 3 ) 连续型或混合型颈椎后纵韧带骨化;( 4 ) 椎管内肿瘤切除术。并且国内外多篇文献报道了颈椎板成形术相比于颈椎前路的减压融合术,在治疗效果上两者并无明显区别[8-9],而颈椎前路减压融合术目前更趋于在 1~2 个节段内出现脊髓性压迫时作为首选。

众所周知,椎板成形术后颈椎运动范围减小,根据 Ratliff 和 Cooper[10]关于颈椎椎板成形术的研究报道,术后椎体在屈伸旋转运动时平均减少约 50%的活动度。目前有关学者的研究也显示,手术后节段性运动可以在旋转和平移的运动范围显著减小,椎管扩大成形术治疗伴有 CDS 的颈椎病患者具有较好的临床效果[11]。患者接受颈椎板成形术后颈椎活动范围的减小,可能是颈部长期制动导致僵直和术后患者主观上减少了颈部活动的共同作用结果[12]。Kawaguchi 等[13]认为,术后颈椎活动范围减小的原因包括椎板的自发融合和铰链处植骨融合。Iizuka等[14]报道了接受颈椎板成形术治疗的患者有 53%发生了椎板融合,而未发生融合者活动范围也从术前的 50.3° 减少为术后 39.8°。

本研究重点比对伴有 CDS 的 CSM 的椎板成形术疗效,从本次研究结果来看,首先经治患者无论是否伴有椎体滑脱,在接受椎管扩大成形术后,均已获得较为满意的治疗效果;其次,虽然 B 组的JOA 评分在每次评定时都略弱于 A 组,但 JOA 评分改善率和 VAS 评分改善的比率于两组间相比差异无统计学意义。Shigematsu 等[15]报道了 42 例经椎板成形术治疗的 CSM 老年患者 ( >65 岁 ),发现无论是否合并有颈椎退行性滑脱,在术后 VAS、JOA 等神经功能恢复指标显示差异均无统计学意义。从本次研究结果可发现,合并有 CDS 的患者在接受单开门椎板成形术后,其滑脱节段颈椎不稳定滑脱度 [ 即过屈位滑脱程度-过伸 ( 或 ) 仰卧位的滑脱程度 ] 与术前相比有所减小 ( P<0.05 )。但对于本身已存在的椎体滑脱,单纯接受后路手术治疗的条件下,其椎体滑脱距离并无明显改善。而对于术前未患 CDS 的CSM 患者,在接受颈椎板成形术后,随访时间内并未出现颈椎后凸畸形、横断面失稳以及明显退行性变化,但长期疗效还需随访总结,远期也需要进行生物力学测试以及更多的实验去研究对脊柱稳定性的影响。

三、椎板成形术固定优势及部分并发症的防治

本研究采用了微型钛板固定的治疗方法,此技术通过刚性桥接作用,稳固地固定了掀起的椎板和同侧侧块,使同一节段的椎板和侧块链接成一整体,有效防止了术后开门侧角度变小甚至椎板还原。有学者研究显示微型钛板固定椎板成形术和传统“悬吊法”在治疗 CSM 并保持远期疗效差异无统计学意义,但通过微型钛板固定可显著减少“单开门”术后轴性症状的发生和颈椎曲度的丢失[16]。内固定本身也成为脊髓的一层“保护膜”。

Kawasaki 等[17]认为滑脱更容易引起严重的CSM,且在行颈椎后路广泛减压后,脊柱较早地发生了退变,建议该类患者在减压的基础上行融合术。Yonenobu 等[18]研究报道了椎管成形术中门轴侧做植骨可显著减少颈肩痛的发生率。因此,我科在治疗伴有椎体滑脱或过屈-过伸位 X 线片显示颈椎不稳定时,在条件允许的情况下,均提倡进行植骨融合术。颈椎板成形术相比其它术式更多地保留了椎管后壁结构,尽量减少了结构的破坏,这样既最大限度地保持了颈椎稳定性,也避免了术后纤维组织的增生而造成的脊髓再压迫,对于保持手术疗效及减少术后症状的发生均有积极作用。

文献显示颈椎后方韧带肌肉附着点和矢状位结构的破坏可增加术后颈部轴性疼痛的程度[19]。因此,保留 C2~7棘突的肌肉附着,有利于维持术后颈椎良好的生理曲度,减少颈部术后轴性疼痛。另有研究证实,保留了颈部棘突-韧带-椎板复合体的颈椎椎板成形术,其术后轴性症状的发生率明显低于传统术[20]。Kawaguchi 等[21]认为 AS 形成与椎板部分切除有关,可造成患者术后颈部及肩部疼痛,可严重影响患者手术效果及生活质量。此确切机制尚待进一步研究,但术中应尽量保存,从而一定程度上减缓颈椎术后椎体退变以及术后轴性疼痛的发生。

[1] Cho JH, Ha JK, Kim DG, et al. Does preoperative T1 slope affect radiological and functional outcomes after cervical laminoplasty[J]? Spine, 2014, 39(26):E1575.

[2] 樊潇霄, 周志杰, 范顺武. 颈椎退行性滑脱的研究进展[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2015, 8(3):273-277.

[3] Kopacz KJ, Connolly PJ. The prevalence of cervical spondylolisthesis[J]. Orthopedics, 1999, 22(7):677-679.

[4] Tani T, Kawasaki M, Taniguchi S, et al. Functional importance of degenerative spondylolisthesis in cervical spondylotic myelopathy in the elderly[J]. Spine, 2003, 28(11):1128-1134.

[5] 林国中, 王振宇, 谢京城, 等. 颈椎椎板切除术后稳定性研究[J]. 北京医学, 2010, 32(5):336-340.

[6] 陈建民, 刘国印, 张勇, 等. 椎板成形术治疗椎管内疾病的研究进展[J]. 中国骨伤, 2017, 30(2):125-131.

[7] 海涌. 脊柱外科治疗原则[M]. 北京: 人民军医出版社. 2011:296-299.

[8] 李玉伟, 王海蛟, 王玉记, 等. 后路单开门与一期前后路手术减压治疗前后受压脊髓型颈椎病的疗效比较[J]. 中国脊柱脊髓杂志, 2010, 20(3):197-200.

[9] 杨峰, 谭明生, 移平. 脊髓型颈椎病前后路手术的选择[C]//中国中西医结合学会脊柱医学专业委员会选举会议. 2012:612-614.

[10] Ratliff JK, Cooper PR. Cervical laminoplasty: a critical review[J]. J Neurosurg, 2003, 98(Suppl 3):230-238.

[11] Fujimori T, Iwasaki M, Okuda S, et al. Long-term results of cervical myelopathy due to ossification of the posterior longitudinal ligament with an occupying ratio of 60% or more[J]. Spine, 2014, 39(1):58-67.

[12] 王伟, 任龙喜. 颈椎板成形术的并发症[J]. 中华外科杂志,2007, 45(4):283-284.

[13] Kawaguchi Y, Kanamori M, Ishihara H, et al. Minimum 10-year followup after en bloc cervical laminoplasty[J]. Clin Orthop Relat Res, 2003, 411(411):129-139.

[14] Iizuka H, Iizuka Y, Nakagawa Y, et al. Interlaminar bony fusion after cervical laminoplasty: its characteristics and relationship with clinical results[J]. Spine, 2006, 31(6):644-647.

[15] Shigematsu H, Ueda Y, Takeshima T, et al. Degenerative spondylolisthesis does not influence surgical results of laminoplasty in elderly cervical spondylotic myelopathy patients[J]. Eur Spine J, 2010, 19(5):720-725.

[16] 韦敏克, 尹东, 梁斌, 等. 颈后路椎管扩大减压微型钛板固定椎板成形术与传统颈椎后路单开门椎管扩大减压术治疗颈椎病的比较研究[J]. 中国矫形外科杂志, 2014, 22(19):1751-1755.

[17] Kawasaki M, Tani T, Ushida T, et al. Anterolisthesis and retrolisthesis of the cervical spine in cervical spondylotic myelopathy in the elderly[J]. J Orthop Sci, 2007, 12(3):207-213.

[18] Yonenobu K, Hosono N, Iwasaki M, et al. Neurologic complications of surgery for cervical compression myelopathy[J]. Spine, 1991, 16(11):1277-1282.

[19] 孙钰岭, 陈德玉, 王新伟, 等. 颈椎后路单开门椎管扩大成形术对颈椎矢状平衡的影响[J]. 颈腰痛杂志, 2016, 37(3):191-195.

[20] Cho JH, Ha JK, Kim DG, et al. Does preoperative T1 slope affect radiological and functional outcomes after cervical laminoplasty[J]? Spine, 2014, 39(26):E1575-1581.

[21] Kawaguchi Y, Matsui H, Ishihara H, et al. Axial symptoms after en bloc cervical laminoplasty[J]. J Spinal Disord, 1999,12(5):392-395.