四步法眼袋整形术在眼整形中的运用探析

吕含韬

doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2017.30.35

摘要 目的:探讨四步法眼袋整形术在眼整形中的运用方法和临床效果。方法:收治行眼袋整形手术患者60例,随机分为观察组和对照组,各30例。观察组给予四步法眼袋整形术,对照组给予下睑皮肤入路法去除眼袋。结果:观察组治疗总有效率、手术治疗指标及患者治疗满意度均明显优于对照组(P<0.05)。结论:四步法眼袋整形术运用于眼整形中可取得显著的临床效果,保证手术治疗的安全性,提升患者对治疗的满意程度。

关键词 四步法眼袋整形术;眼整形;临床效果

40岁以上的人群,面部可见较为明显的衰老特征,眼部皮肤弹性变差,出现眼袋。眼袋不仅影响面部美观,还易导致机体发生各种眼科疾病,如不早期对眼袋进行治疗,眼袋过分松弛,可能出现眼睑外翻等异常,暴露眼内组织,导致机体发生角膜炎、白内障等眼科疾病;患者视力降低,正常生活受到影响。目前临床主要通过眼整形进行眼袋的治疗,手术方式较多,不同的方式可取得不同的临床疗效。为了研究四步法眼袋整形术在眼整形中的运用和临床效果,本文特对60例需行眼袋整形手术的患者进行了治疗相关的研究分析,报告如下。

资料与方法

2015年1月-2017年1月收治需行眼袋整形手术患者60例,随机分成观察组和对照组,两组各30例。观察组男16例,女14例;年龄42~72岁,平均(58.13±3.1)岁。对照组男18例,女12例;年龄40~75岁,平均(60.02±3.5)岁。全部入组患者疾病确诊,符合手术治疗指征;精神正常,能进行有效的交流,对治疗及本研究知情,配合度及耐受性较高,排除有严重组织或器官器质性疾病、有精神障碍、不能进行有效的交流、对治疗或本研究配合度低、中途转院或死亡的患者。两组在性别、年龄等基线资料上,差异无统计学意义(P>0.05)。

治疗方法:在接受相同的护理干预的基础上,对照组行下睑皮肤入路法去除眼袋方法治疗:局麻后切开下睑睫毛至外眦沟,分离眼轮匝肌和皮肤组织,将眶隔内膨出的脂肪及多余皮肤清除。观察组行四步法眼袋整形术治疗:①嘱患者平卧,局麻并消毒手术部位后开始手术,切开下眼睑距离眼缘约2 mm的位置,切口延伸至眦角约5 mm位置。②顺序切开眼部皮肤及轮匝肌,分离眶隔筋膜约10 mm至眶缘下方,将粘连的泪沟松解,充分暴露眶隔脂肪,将脂肪平铺至泪沟,并将多余组织切除,缝合眶隔,并固定于眼眶下缘的骨膜。③将外眦韧带分离,并通过1-0丝线使其悬吊在外侧壁骨膜,将松弛的眼轮匝肌收紧。④嘱患者眼向上看,尽量张嘴,尽可能地牵拉下睑皮肤,彻底清除多余的皮肤组织,行局部缝合。术后常规涂抹红霉素眼膏并冷敷,加压包扎24 h。术后7 d拆线,日常做好眼部卫生维护。

观察指标:观察两组临床疗效、手术所用时间、皮肤外观恢复正常时间及治疗满意度。

疗效评价:临床疗效判定标准:①显效:下眼睑臃肿、下垂等异常表现完全消失,该处皮肤光滑细致;②有效:下眼睑臃肿、下垂等异常表现有显著好转,该处皮肤紧致度较好;③无效:下眼睑臃肿、下垂等异常表现较治疗前无改善甚至有所加重。总有效=显效+有效。治疗满意度评价标准:根据医院自制的治疗满意度百分调查问卷,嘱患者根据自身主观感受进行不记名填写,根据得分将其分为满意,部分满意及不满意3个梯度,统计每一梯度人数所占比例。

统计学方法:所有数据采用SPSS18.0统计软件进行统计分析,计量资料用(x±s)表示,采用t检验;计数资料采用X2检验;P<0.05为差异具有统计学意义。

结果

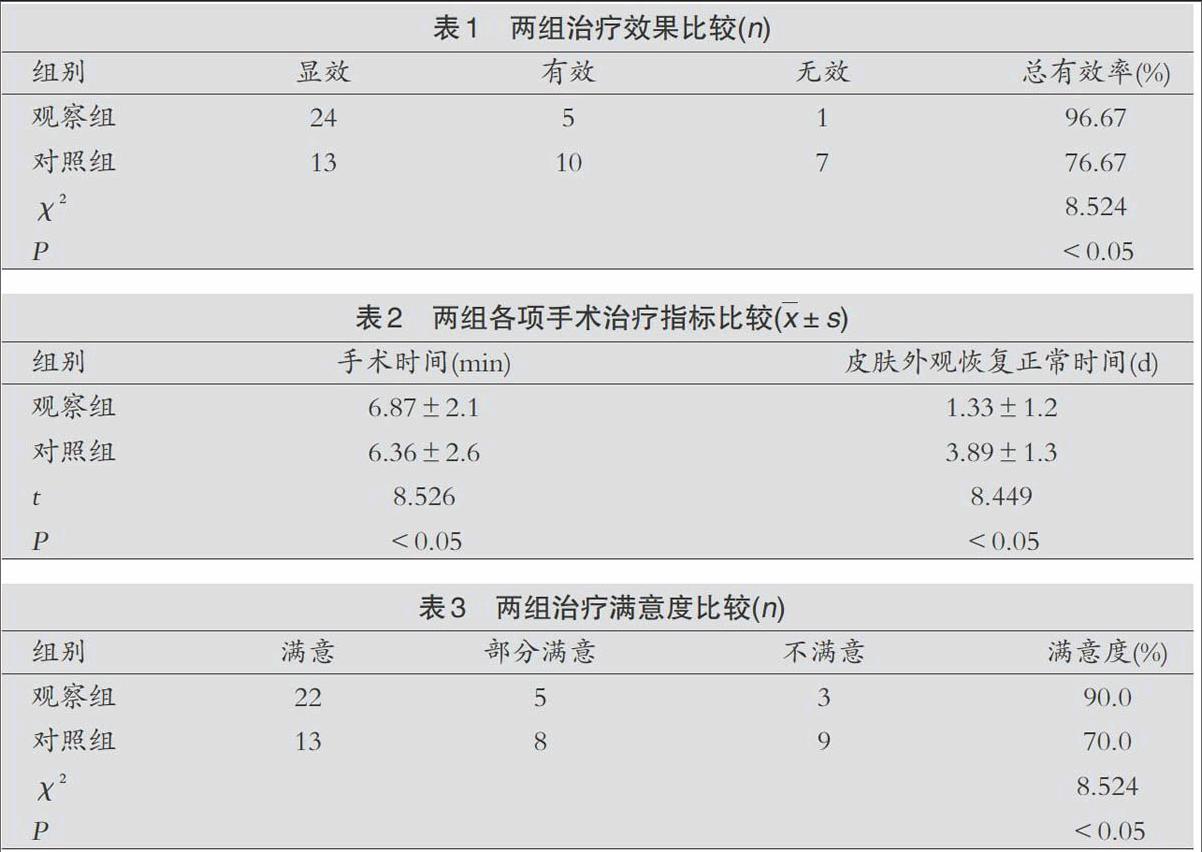

两组临床治疗效果比较:观察组治疗总有效率较对照组显著更优,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

两组各项手术治疗指标比较:观察组各项手术治疗指标较对照组显著更优,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

两组治疗满意度比较:观察组治疗满意度较对照组显著更优,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

讨论

下眼睑为人体最为薄弱的皮肤,非常容易出现褶皱。眼袋的出现主要是因为面部皮肤松弛引起眶隔筋膜及其相关支持结构松弛,眶隔脂肪明显发生移位所致。行手术治疗时,治疗的关键在于将多余脂肪去除,重新定位处理下睑支持结构,最大限度地平衡下睑支持结构和眶隔脂肪。行四步法眼袋整形术治疗,在祛除眼袋的同时还能有效控制其复發,具有显著的治疗效果,能保证患者较高的治疗满意度。此外,该手术治疗方法还能显著使眶下区域年轻化,恢复其自然形态,且手术不会遗留明显的伤口,术后不会出现眼睑外翻,美观性更好,患者对治疗的满意度更高。

本研究结果显示,四步法眼袋整形术较下睑皮肤入路法去除眼袋治疗的总体疗效显著,但因为本研究纳入的样本数量较少,且未对全部患者分个体差异进行单因素分析,结果可能存在一定程度的差异。期待临床早日进行大样本研究,得出更为可靠的结论。

综上所述,四步法眼袋整形术运用于眼整形中可取得显著的临床效果,保证手术治疗的安全性,提升患者对治疗的满意程度。临床应加以重视并推广。endprint