观念、话语、制度:一个教育政策分析的三维框架①

刘东彪,傅树京

(首都师范大学,北京 100089)

近年来,随着新制度主义的兴起,制度分析为教育研究,特别是教育政策分析带来了新的思维范式,成了时下教育政策研究的主流话语之一[1]。然而对于制度的界定与理解,往往影响着教育政策制度分析的性质和结果。从总体来看,制度可以分为正式制度和非正式制度,基于现有研究来看,多数教育政策分析研究往往聚焦于正式制度,对于教育政策实践中的非正式制度往往缺少足够的重视,这正是教育政策分析研究的重要缺失。据此,本文以话语制度主义为理论基础,探讨了一个教育政策分析的三维框架。

一、理论基础:话语制度主义

2008年,美国波士顿大学薇安·施密特(Vivien Schmidt)教授首次提出话语制度主义这一新的概念,并使其成为了继理性选择制度主义、历史制度主义、社会学制度主义等之后的新制度主义又一新生理论流派,进一步丰富了新制度主义的理论阵营。从其理论渊源来看,话语制度主义是制度主义理论和后结构主义话语理论的结合,并体现了政策科学的话语和观念的转向。然而话语制度主义对于传统政治学的突破在于其对于制度的本体论和认识论的重新界定,使制度的界定不再局限于国家正式制度,而是包含了非正式制度,并且制度的界限也日趋模糊。可以说对于制度的不同理解与界定是话语制度主义的理论基石,并且其创新之处在于对制度的延续或变迁的解释能力。

(一)制度及其形成

新制度主义抛弃了旧制度主义过于重视国家体制、法律框架、程序规则、组织结构等制度研究传统,然而制度仍然被认为是独立于行动者之外的客观存在,如历史制度主义认为制度是一种“连续的结构”,社会学制度主义认为制度是“文化规范”和“认知框架”,理性选择制度主义认为制度是“规则的集合”等。话语制度主义认为制度是虚拟的,而非一种固定的或等级式的结构。它既是一种既定假设(政策行动者思考、表达和行动的背景),又是一种偶然结果(政策行动者思考、话语和行动的产物)[2]。制度不再是宏大的结构,而是内化于行动者之中,是共同的理解和“信仰”。

关于制度的形成,施密特提出了一个强大的“观念性逻辑概念”[3],即制度形成的根本动力来自于观念,其直接动力在于基于观念而生成的话语。话语制度主义把观念分为三个层次,其中表层为具体政策和政策解决方案所体现出的观念,表现为政策问题界定和政策问题解决方案;中层为支撑政策观念的程式化信念,它可以被理解为“范式”“框架”“政策核心”等;深层为作为基本假设的哲学观念。不同层次的观念通过观念交流活动来进行制度的建构。这其中又包含两种形式,政策行动者之间的协调性话语和政策行动者与公众的交流性话语。

(二)制度化与制度的变迁

制度的产生必然引出制度化的问题。由于学科领域不同,制度化的定义也存在着较大差异。究其本质,制度化即代表着程序化和规范化,并且通常一个制度化的体系往往包含目标体系、规则体系、保障体系和组织体系四个方面的内容。话语制度主义对制度化没有给出单独的定义,同时也不像其他制度主义理论流派那样关注于组织结构因素在制度化过程中的作用。然而,话语制度主义对于来自于非正式组织的控制却更加重视,并且认为这种控制力的根源在于观念的力量,从而使的政策行动者及政策对象的个体行为呈现出与其他社会或组织不同的秩序化、模式化的行为特征。

“制度理论发展的最关键的要素之一,就是为制度变迁提供有意义的阐释的能力。”[4]通常情况下,制度代表政策行动者之间达成了某种共识和均衡,制度的主要功能在于其稳定性和可预见性。然而制度不是一种静态的存在,而是一种不断变化的过程。制度的变迁可以理解为制度的产生、发展、革新,到最终被替代的过程。那么是什么因素导致了政策变迁呢?话语制度主义认为话语的力量是制度变迁的直接动力,制度变迁是通过作为话语核心的观念和价值的变化来定义的[5],其基本假设在于新的观念和话语的大量产生从而破坏、修补或者替代现有制度安排。与新制度主义其他理论相比,话语制度主义可以突破“制度性思维”,并且逾越了其他理论流派由于关注制度均衡和强调静态分析而形成的障碍,可以更好地解释制度的变迁。

(三)个体与制度的关系

制度与个体的关系是制度研究的重要问题。制度由人创造,一旦形成便以客观存在的形式建构、塑造、设计个体的行为。基于这一理解,个体与制度的关系是单向的、封闭的,并且在理想状态下,制度的确可以让行动者按照那些发挥潜移默化作用的信念进行行动。然而话语制度主义认为政策行动个体总是有偏好的,并且可以突破制度的范围进行思考与行动,因此个体与制度具有互动性关系,类似于社会科学领域中“结构-能动者”的划分。

那么个体与制度是如何互动的呢?其基本逻辑在于:制度以内化的形式存在,并且与组成他们的个体进行互动。个体与制度的互动机制的关键在于话语机制的发挥,能够使得个体观念转化为集体行动。总而言之,制度对于个体而言不再是简单的“操纵”关系,制度不再仅仅为政策行动者提供路径依赖、利益依赖和文化依赖。同时,个体对于制度而言也跳出了从生产者到服从者的悖论,并且可以通过反思、批判、沟通、协商等方式产生集体行动,导致制度的持续或变革。

话语制度主义对个体与制度关系认识的根源在于其对个体的新认识和假设。施密特认为制度中的个体既为能动者(agents)又是“感知人”(sentient actor),是作为一个自主、自觉、统一、反思和理性的个体,[6]其“隐形概念能力”(background ideational ability)可以使能动者创造和保持制度,并使其行为能够遵循制度的“实践逻辑”;同时,其“显性话语能力”(foreground discursive ability)使能动者能够遵循“交流的逻辑”改变或坚持制度。

二、话语制度主义对教育政策分析的价值

教育发展的历史是一个制度化的过程,经历了从非正式形式到正式形式,从非实体化到实体化,进而继续发展为系统化、制度化的历程。特别是在现代社会,介于教育政策与教育制度的特殊关系,教育制度化或制度化教育是教育政策分析研究不可回避的问题。

(一)教育政策分析的“新制度”视野

由于教育政策与国家制度、机构、以及体制所存在的这种密切关系,从制度的角度分析教育政策问题为我们打开和展现了另一个教育政策分析的视野。[7]然而,从我国目前现有教育政策分析研究来看,制度往往被作为客观的外在变量在教育政策研究得以应用,同时,对于制度的分析也往往关注于组织、结构、文化等因素。

所谓教育政策分析的新制度视野包含两个方面的含义:其一,重新看待政策与制度的关系,政策不再仅仅被认为是构建制度的工具,制度也不再仅仅是政策制定的结果,而是成为了与个体、政策并列的变量。首先作为自变量,制度决定着行动者的动机、目的,从而成为了建构政策的依据。其次,作为中间变量,制度成为了行动者的客观限制因素,影响了政策的形成。最后,作为因变量,制度是行动者所指定的政策建构的结果。其二,话语制度主义对于制度的界定,进一步突破了教育政策分析中的制度思维,使得制度不再是独立于行动者与政策之外的变量,而是隐性的并且内化于行动者与政策之中,成为“不说话的教育制度”[8]。制度内化的意义在于使得教育政策分析既可以关注于行动者在政策制定中的作用,又同时可以解释为什么一项政策被选择,而其他政策则被排除在外。同时,借助于制度的力量,政策行动者也不必再局限于理性选择和算计路径,因此可以更好解释教育政策中价值选择的偏离。

(二)对教育政策变迁的解释功能

在形式上,教育政策变迁表现为政策文本的变化;在本质上,教育政策变迁则体现了教育价值的选择。作为现代国家管理教育事业的重要手段,教育政策很少能够一直保持最初的形式而不发生改变;相反,他们是不断演化的。那么是什么原因促使教育政策的变迁呢?

总体来讲,对于政策变迁的解释路径可以分为宏观和微观两个视角。宏观维度往往重视国家和政策社会环境,例如,基于传统制度理论,政策是制度和体制的产物,因此政策变迁的根本原因在于国家层面制度和组织的变化,并且教育政策的变迁往往体现了国家意志。此外,教育政策环境对政策主体活动的影响和作用也常常被用来解释政策的变迁,因为经济环境、政治文化以及国际环境等因素的变化往往会影响政策的供给、输入与输出、以及不确定性。[9]微观视野关注于政策行动者的因素。依据经济学的理论,教育政策制定的本质就是对教育资源进行再分配,因此教育政策变迁的动因在于政策行动者基于自身利益的理性选择。然而,教育政策变迁的解释理论往往存在不同的局限性,宏观维度很难解释为什么在国家体制、社会发展以及政策组织稳定的情况下,教育政策为什么发生了变化。或者教育政策环境发生变化而教育政策未必一定发生变化的情况;微观维度也不能解释与利益关系不大的教育政策变化情况,同时一些教育政策的变迁也未必是理性选择的结果。

教育政策属于特殊的公共政策领域,尤其自身的特殊性,不能简单等同于一般政策的演变逻辑。对教育政策的制定及变迁中的价值选择与考量应是分析教育政策变迁的主要研究诉求。话语制度主义对教育政策的变迁提出了新的解释方式,认为对于教育政策变迁的直接动因在于政策行动者,而其观念更是处于核心的地位,即“观念的竞争与变化可导致政策的变迁”[10]。同时,制度也通过塑造行动者的观念影响教育政策。教育政策的变迁机制可以是:制度束缚行动者的观念偏好,造成话语力量的累积和强化,导致政策的不断强化;或者是新观念的引入,使得旧制度话语机制的失衡,进而形成政策的修补与更替。因此,对教育政策的指导思想、总体目标等观念进行深入考察,并且对其制定的基础以及价值标准进行综合分析与判断可以更好地研究教育政策变迁问题。

(三)对教育政策分析的方法启示

本体论是对科学研究对象的本质性界定,决定了其认识论和方法论。话语制度主义对于观念研究诉求体现了“观念形成现实,历史是观念的竞争而非利益的竞争”[11]这一哲学思想,更加契合“教育政策的话语属性”[12]这一本体认识,即教育政策是教育政策主体所建构的社会现实,是价值负载的。因此,教育政策的问题确定、目标选择、政策内容、政策变迁等应是教育政策分析的主要研究目的。

在方法论上,话语分析是其主要的方法意蕴。对于话语的含义可以从四个方面来理解,分别是:话语作为文本,话语作为框架,话语作为社会实践和话语作为交流,[13]同时也指向了教育政策话语分析的四个研究视域。首先,文本是话语的客观载体,同时也承载了观念,对于文本的关注是话语分析的首要视野。其次,话语作为政策行动者共同分享的思维框架(即隐性的制度),影响其话语与行为,成为教育政策观念和偏好的潜在来源。再次,话语作为社会实践体现了话语与微观权力的关系,体现了福柯话语制度的观点:话语从多个维度建构了社会现实,其中包括知识的对象、社会主题、自我的形式、社会关系和感知框架[14]。最后,话语作为交流的分析维度对教育政策话语机制的解释,用以探寻观念如何通过话语策略得到政策表达等研究问题。当然,教育政策的话语分析可以理解为一种研究范式,涵盖了多种方法,如内容分析、文本分析、语篇分析和批判性话语分析等,需要根据不同的研究诉求进行选择性使用。

三、教育政策分析的三维框架

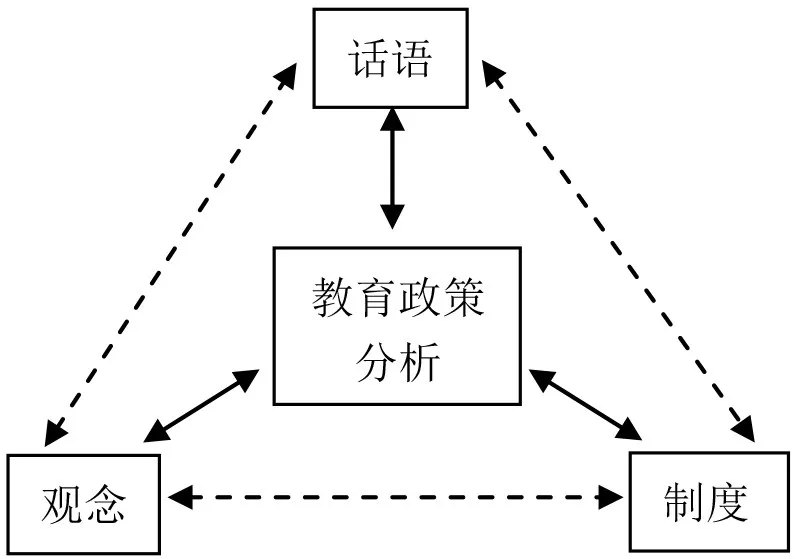

话语制度主义对教育政策分析具有很强的实用性和解释力,因此,本文以话语制度主义理论为基础,构建了一个观念、话语和制度的三维教育政策的分析框架(如图1所示)。

图1 教育政策分析框架

本框架体现了外环和内环两个层次。外环描绘了观念、话语和制度三要素的互动关系,体现出了一个相互影响,逐渐深化和往复循环的过程。内环以教育政策为中心,展现出观念、话语、和制度三要素对教育政策的综合性作用与机制,并且明确了教育政策分析的三个方面。

第一,教育政策的观念分析。观念是政策内生动因和起点,教育政策的缘起与制定也来自于观念性诉求。随着现代国家对于教育的重视,多元化的观念,(教育强国、教育为经济服务、教育为政策服务、教育国际化等)共同构成了教育政策观念的背景。同时,教育政策主体的主观性的观念立场与选择也促成了教育政策背景的概念化,进而决定了教育政策的问题确认与政策目标的选择。一如上述,教育政策的观念分析是从宏观上把握教育政策的起点,系统阐释教育政策价值选择,也是探寻教育政策变迁的必然途径。

第二,教育政策的话语分析。首先,教育政策话语影响了我们对政策的理解、思考和实践,因此对政策文本进行话语分析,研究其如何对政策对象进行陈述和界定,如何对话语主题进行聚焦,形成了哪些概念和进行什么样的知识生产等问题是教育政策话语分析的主要内容。其次,“对于同一个教育问题,不同的话语策略可能导致大相径庭的教育政策”[15]。话语策略不能简单理解为语言运用的方法和技巧,根据福柯的定义,话语对象、宣称模式和概念等话语的基本元素会按照它们自身的连贯性、严格的规律及稳定性形成各种主题和理论,这些主题和理论可以被称为“策略”。[16]因此,对教育政策话语策略的分析是解释政策选择以及走向的关键。

第三,教育政策的制度分析。话语制度主义中的制度更多指向隐性的,内在共同理解和思维框架。因此对教育政策的制度分析,一方面体现于政策是否建构了制度化思维,同时制度的力量在多大程度上使得个体行为规范化且具有预测性。另一方面体现于分析教育政策的制度逻辑,即分析制度产生的内生性观念因素与外生性环境因素。此外,关于制度逻辑的合理性,制度化建设所存在的问题,以及现有制度对未来政策发展会产生什么样的影响等问题也是教育政策制度分析的重要内容。总之,对特定领域内教育政策制度的分析可以揭示政策所构建的制度,预测和把握政策行动者的微观行为,从而使得教育政策分析建立在实证基础上,具有更大的现实意义。

需要指出,教育政策的形成受到多种因素的影响和制约,对于教育政策的分析也存在多种分析视角与框架。本文提出的教育政策分析框架的贡献在于,认真对待观念与话语,并且从非正式制度角度审视教育政策的问题。其本意不是对其他政策理论或分析框架的否定,而是对现有理论与研究模式的有益补充。

四、结语

教育政策分析以促使教育政策达到预期目标,帮助决策者修正或避免错误等方面为主要目的取向,其研究内容包括多方面:内容分析、过程分析、政策评价、信息分析、过程倡导和政策倡导[17]。其难点在于教育政策分析研究者多数为“政策外部人员”,难以涉足政策制定、咨询和倡导领域。从我国目前的研究现状来看,对教育政策的制定与执行研究已经具有较为丰富的成果,但是对教育政策的分析研究则有待于更多探索,其原因不外乎于教育政策分析理论研究的欠缺,以及缺乏综合性、系统性的分析模型。

话语制度主义为了解政策“黑箱”提供了新的思维逻辑。然而任何理论与分析框架都有其适用领域,“我们借鉴西方理论不能盲从,必须注意到西方和我国政策环境的不同”[18],更要基于我国的教育政策环境和教育事业发展需求,科学选择政策研究问题和方法。就目前任务而言,如何从经验上展示观念与话语对教育政策变迁的重要意义,思考教育政策变迁的类型,探索教育政策与教育制度化的规律性联系,并且建构我国教育政策发展过程的因果关系模型,是未来教育政策分析研究的必由路径。

[1]邓旭.教育政策执行的制度分析框架[J].现代教育管理,2010,(7):36-39.

[2]SCHMIDT V A.Discursive Institutionalism:The Explanatory Power of Ideas and Discourse[J].Social Science Electronic Publishing,2008,11(1):303-326.

[3][4][5][美]B·盖伊·彼得斯.政治科学中的制度理论[M].上海:上海人民出版社,2011:115、190、122.

[6][7]周小虎,张蕊.教育政策分析的范式特征及其研究路径[J].教育理论与实践,2010,(10):15-18.

[8]康永久.教育制度的生成与变革——新制度教育学论纲[D].武汉:华中师范大学,2001:18.

[9]褚宏启.教育政策学[M].北京:北京师范大学出版社,2011:11.

[10]杨代福.西方政策变迁研究:三十年回顾[J].国家行政学院学报,2007,(4):104-108.

[11][13]ARTS B,BUIZER M,B CHER M,et al.Forests,Discourses,Institutions:A Discursiveinstitutional Analysis of Global Forest Governance[J].Forest Policy&Economics,2013,11(5-6):340-347.

[12]刘东彪,傅树京.教育政策的话语属性与体系建构[J].当代教育科学,2016,(18):12-16.

[14]FISCHER F A.Reframing Public Policy:Discursive Politics and Deliberative Practices[M].Oxford:Oxford University Press,2003:38.

[15]王友航.高等教育质量政策的话语策略[J].教育学术月刊,2012,(10):31-35.

[16]FOUCAULT M.TheArchaeology of Knowledge[M].London:Routledge,2002:64.

[17]孙绵涛.关于教育政策分析若干理论问题的探讨[J].教育研究与实验,2002,(2):1-6+72.

[18]蔡瑜琢.高等教育政策分析方法研究[J].高等工程教育研究,2004,(4):47-51.