音乐低频共振联合有氧运动改善胃癌化疗患者睡眠障碍的效果观察*

吴红霞,贺媛,马芳

(武汉市江夏区第一人民医院,湖北武汉,430200)

胃癌在消化系统中属于最常见恶性肿瘤之一,发病率在我国居于第二位[1]。手术与化疗联合应用模式已成为胃癌治疗之公认模式[2]。胃癌化疗患者受化疗副反应、心理压力等[3]影响而常处于睡眠障碍状态,这对需同时承受恶性肿瘤消耗、手术创伤等打击的患者来说无异于雪上加霜,患者身心俱疲,使其化疗依从性下降、身心康复进程受阻[4]。体感振动音乐疗法属于新兴生态疗法,可通过多种途径(物理、心理、生理、化学等)促进人体快速放松、获得自主神经系统功能调整及人体微循环改善[5]。有氧运动疗法是指通过合理的个性化有氧运动方案的设计与实施而实现增加机体新陈代谢、化解不良情绪的治疗方式[6]。上述二者均是积极有效的非药物无损伤性睡眠质量改善手段,但对于两种干预方法联合应用于胃癌化疗合并睡眠障碍患者中的研究尚较缺乏,因此本研究尝试采用音乐低频共振联合有氧运动对胃癌化疗合并睡眠障碍患者给予干预,取得较好效果,现将方法报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2017年1月至8月本院收治的82例行手术治疗后化疗且合并睡眠障碍的胃癌患者为研究对象,男 43例,女 39例,年龄 43~64岁,平均(53.21±10.88)岁。 病理分期:Ⅰ期 25 例,Ⅱ期 45,Ⅲ期12例。化疗方案:奥沙利铂11例,5-氟尿嘧啶14例,亚叶酸钙22例,联合使用35例。文化程度:大专及以上22例,初高中45例,小学及以下15例。将患者按住院日期单双号分为试验组与对照组,每组分别为41例,两组分别住在不同的独立病房。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(均 P>0.05),具有可比性。 患者均知情同意、自愿参加本研究。

1.2 纳入标准及排除标准

①纳入标准:经病理学/细胞学获胃癌确诊知情疾病诊断者;接受胃大部/全胃切除术者;术后首次化疗并知情化疗者;年龄大于等于10岁者;沟通认知理解能力正常者;匹兹堡睡眠指数[7]评分≥7分者。②排除标准:精神疾病史者;存在心肾肝严重功能障碍者。

1.3 方法

1.3.1 对照组 对照组患者按常规接受睡眠障碍常规护理,给予睡眠药物治疗,加强睡眠卫生教育,指导患者睡前如厕、避免饮水、30min温水泡脚、避免过激情绪、观看剧情激烈的影视作品/书籍,帮助患者营造维持良好睡眠环境等。

1.3.2 试验组 在对照组患者基础上采用音乐低频共振联合有氧运动干预。具体措施包括以下。

1.3.2.1 音乐低频共振 ①组建团队:组建低频共振音乐疗法团队,由心理科专科医师任顾问,负责低频音乐共振相关知识与实施方法培训教材的制作,并提供培训技术支持(如何开展低频音乐共振疗法);护士长任组长,负责与心理专科医师协作开展音乐低频共振培训,协调培训事宜,质控音乐低频共振实施质量;全体护理人员为组员,接受专项培训,包括音乐低频共振的定义、价值、具体实施方式、实施技巧及注意事宜等,考核合格后实施方案。②选择地方:在科室健康教育室一角中以屏风辟出音乐治疗室,面积9平米,配备多媒体播放设备。③音乐选择:在心理科专科医师指导下选择舒缓、放松心境效果的曲目(如二泉映月、梁祝、军港之夜等),编辑后形成基本曲库,然后征询护理对象个人喜好选择音乐,将选择好的音乐曲目制作成个性化曲库,音量控制于40分贝以下,让患者静坐于音乐治疗室舒适靠椅上,先以诱导用语引领患者开启一段美好的音乐之旅,在音乐播放过程中指导患者轻闭双眼并尽量放松全身,在柔和舒缓的音乐背景之下跟随护理人员指导语进入意象联想状态,想象自然美景及自我良好体验,逐渐将注意力自思想转移至自身呼吸上,吸气入丹田的同时心中默数3个数,持续数秒后呼气默数3个数,呼气动作宜长宜深且勿中断,最后尽量实现吸气 20s、屏气20s、呼气 20s的目标,每日接受音乐低频共振护理3次 (晨起、午睡前及晚上临睡前),每次持续30min。连续两周。

1.3.2.2 有氧运动 由护士长 1名与 2名高年资护师参考王利[8]的乳腺癌根治术后有氧运动方案设计有氧运动方案,每周一、三、五下午午休后在健康教育室内开展有氧运动集体活动,每次时间20~25min(不包括准备活动与整理活动),运动前先行准备活动15min,运动上肢及全身各关节,在上述准备活动基础上开展10节有氧运动,运动顺序为头部旋转-上提单肩-上提双肩-向前拉臂-上举侧屈-左右转体-上举前屈-左右前后摆髋-左右跳踏-踏步摆臂,反复重复上述运动2~3遍,然后在进行上肢摆动放松、原地踏步等整理活动10min。连续两周。

1.3.3 评价工具 干预2周后比较两组患者睡眠指数评分及对睡眠干预满意率。①采用匹兹堡睡眠质量指数问卷[7]评价患者睡眠状况,该工具包括含7个维度,分别是主观睡眠质量、睡眠时间、入睡时间、睡眠效率、睡眠障碍、日间功能障碍与使用睡眠药物,评分范围0~3分,总分0~21分,总评分≥7分提示该受评对象睡眠障碍阳性,总评分越高表示该受评对象睡眠质量越差。②自行编制患者对睡眠干预满意度问卷,内容包括患者对睡眠干预的方式、内容、有效性等10个条目,各条目从非常不满意至非常满意分为5个等级,分值从2分至10分,总分为100分,评分在90分以上提示该患者对睡眠干预满意,反之则视为不满意。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS 23.0统计学软件进行统计学分析。计量资料采用(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验,计数资料采用频数和百分率描述,组间比较采用χ2检验。以 P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

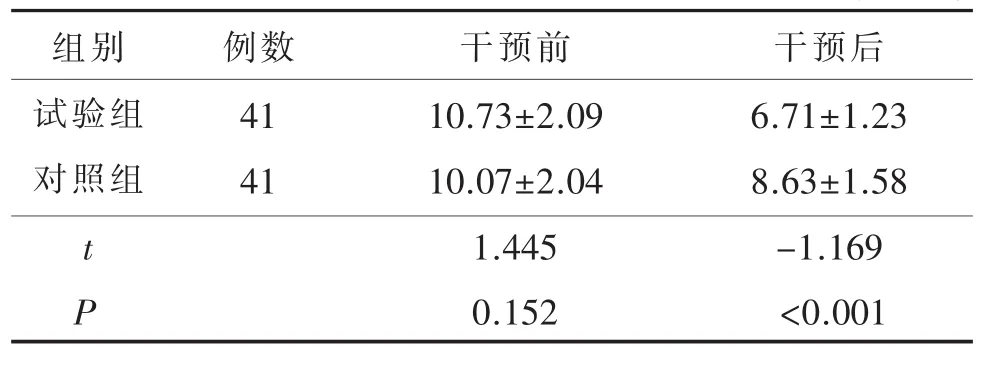

2.1 干预前后两组患者睡眠指数评分比较

干预前后两组患者睡眠指数评分比较见表1。由表1可见,干预前两组患者睡眠指数评分比较,P>0.05,差异无统计学意义;干预后两组患者睡眠指数评分比较,P<0.001,差异具有统计学意义,试验组患者睡眠指数评分低于对照组。

表1 干预前后两组患者睡眠指数评分比较(分,±s)

表1 干预前后两组患者睡眠指数评分比较(分,±s)

组别试验组对照组例数41 41 t P干预前10.73±2.09 10.07±2.04 1.445 0.152干预后6.71±1.23 8.63±1.58-1.169<0.001

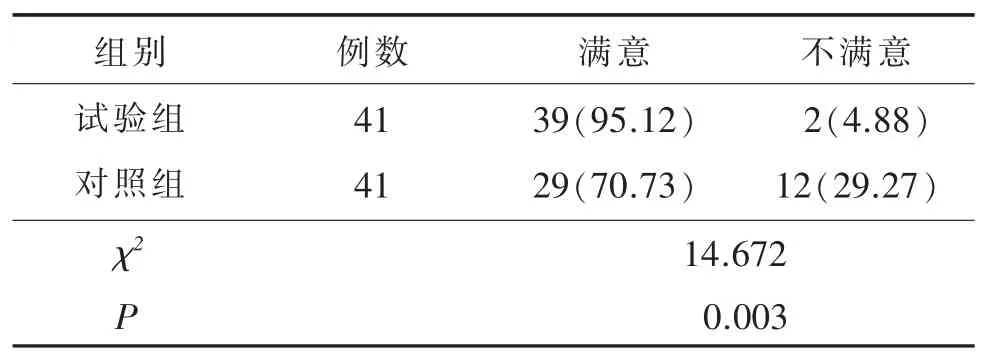

2.2 干预后两组患者对睡眠干预满意率比较

干预后两组患者对睡眠干预满意率比较见表2。由表2可见,干预后两组患者对睡眠干预满意率比较,P<0.01,差异具有统计学意义,试验组患者对睡眠干预满意率明显高于对照组。

3 讨论

3.1 睡眠障碍对患者的影响

化疗在胃癌群体中的有效治疗性已获公认,胃癌以其双高特征(高发病率与高致死率)对患者形成了极大的精神负荷与心理重压,使患者成为睡眠障碍高发群体[9];再加上化疗所致脱发的心理困扰、恶病质与长时间卧床接受化疗静脉治疗等的影响,增加了患者睡眠障碍发生率与程度。而患者长期处于低质量睡眠状态之中,又反过来导致其心境恶劣、身体机能虚弱,对化疗依从性差与疗效低、整体生活质量差等。本研究发现,两组患者干预前睡眠质量均较差,因此对胃癌化疗患者睡眠的干预具有重要的意义。常规的睡眠障碍护理以安眠药物治疗及护理为核心,属于典型的治标不治本,导致其睡眠障碍的身心因素并未获得有效的针对性解决,且长期的安眠镇静药服用行为,还可能导致生理性药物依赖后果,严重影响患者的日间功能。

表2 干预后两组患者对睡眠干预满意率比较 n/%

3.2 音乐低频共振联合有氧运动改善胃癌化疗患者睡眠障碍的效果分析

音乐低频共振是一种新兴的生态疗法,具备快速放松情绪、调整自主神经、改善机体微循环等多种作用,其治疗原理是借助于体感音响设施将精心选择的音乐曲目中的低频部分转换为可作用于人体的物理振动,使干预对象可于聆听音乐的过程中同步感受声波振动,形成低频共振,在心理、神经生理以及物理性3个方面协同起效,分散干预对象注意力,推动其利于健康的生化物质之分泌与各器官之运行节律的协调一致性发展,降低患者对痛苦烦躁的高感受度与高应激度,从而缩短入眠所需时间,并改善睡眠质量[10]。其是一种简单易行、无损伤性的艺术疗法。研究报道[11],音乐低频共振可有效改善睡眠障碍患者的睡眠状况。

有氧运动具备改善神经-内分泌的功能,可使人体内内啡肽、5-羟色胺等的水平提高,从而发挥较好的缓解机体疲劳、增强体能、改善心肺功能的作用,并通过这种对生理状态的改善进一步作用于护理对象心理与精神状态的改善,成功扭转患者病后的紧张、焦虑、抑郁等负性情绪走向,对于患者睡眠质量提升积极效应。研究报道[12-13],有氧运动对于血透患者、妇科恶性肿瘤化疗患者均具有可靠改善睡眠质量的效果。

音乐低频共振与有氧运动在促进人体睡眠质量改善方面各具其妙,二者联合可较好地发挥叠加互促效应,且方法简单易于实施,患者接受度较高。结果显示,干预前两组患者睡眠指数评分比较,P>0.05,差异无统计学意义;干预后两组患者睡眠指数评分比较,P<0.01,差异具有统计学意义,试验组患者睡眠指数评分低于对照组。同时通过问卷调查,患者表示音乐低频共振联合有氧运动在干预方式、内容、有效性方面容易接受而且感觉好,从而也提高了患者对睡眠干预的满意度。结果显示,干预后两组患者对睡眠干预满意率比较,P<0.01,差异具有统计学意义,试验组患者对睡眠干预满意率明显高于对照组。

3.3 音乐低频共振联合有氧运动的注意事项

①音乐低频共振:实施地点应选择安静舒适、利于患者进入身心放松状态的区域,曲目的选择可在保证具备舒缓、放松心境效果的前提下充分尊重患者个性化喜好。②有氧运动:注意保证运动的安全性与有效性,以靶心率范围为有氧运动合理有效性强度标准,靶心率计算公式为:(220-年龄-安静时心率)×(45~60%)+安静时心率值。

4 结论

采用音乐低频共振联合有氧运动对胃癌化疗合并睡眠障碍患者实施干预,可改善患者睡眠障碍程度,是一种深受患者认可的睡眠干预方法,其具有简单易行、经济实用、无损伤性等优势,值得临床推广应用。