“颂”本义新探

张耀

“颂”本义新探

张耀

(华东师范大学中文系,上海,200241)

颂;讼;公;同源词;祭祀;狱讼

一、颂的研究现状及本文思路

“雅颂”之“颂”是中国古代文学中的一个重要概念,从古至今,人们对它的古义阐释层出不穷。

其中,“毛诗”和《诗集传》作为汉宋两代“诗经学”代表作,它们对“颂”的定义十分经典:

颂者,美盛德之形容,以其成功告于神明者也。(《毛诗正义》卷一)[1](18)

颂者,宗庙之乐歌。(《诗集传》卷十九)[2](223)

这两个定义很全面地归纳了“颂”作为一种诗歌体裁所体现的特征,但对于“颂”的本义尚未进行词源上的探讨。最初进行这方面探索的是汉代郑玄、刘熙等人,他们普遍将“颂”与“容”字联系起来进行分析:

颂之言容。天子之德光被四表, 格于上下,无不覆焘,无不持载,此之谓容。于是和乐兴焉,颂声乃作。(《毛诗正义》卷十九《周颂谱》)[1](1272)

颂,容也,叙说其成功之形容也。(《释名·释言语》)[3](53)

可见,郑玄的《周颂谱》以“容”的“持载”义释“颂”,而刘熙的《释名》则以“容”的“形容”义释“颂”,从词源学角度来看,两者解释都甚迂曲,有主观比附之嫌。但刘熙的这种思路在后世却很受学者认可,刘勰、孔颖达甚至朱熹都以此展开阐述,究其原因,大概是刘熙的说法在表面上与《诗大序》“美盛德之形容”的表述相契合,并且还有颂容二字古多通用的实例作为支撑。到了清代,阮元又对此进行扬弃,提出了“舞容说”。他认为“颂之训为形容者,本义也”,进而指出“风雅但弦歌笙间,宾主及歌者皆不必因此而为舞容;惟三颂各章皆是舞容 , 故称为颂,若元以后戏曲,歌者舞者与乐器全动作也”[4](18−19)。

“舞容说”虽然符合“颂”歌乐舞合一的性质,但有以偏概全之弊,如王国维《说周颂》一文已专门指出:“谓三《颂》各章,皆是舞容,则恐不然。”[5](19)(王氏提出“颂声缓”作为补充,在学界很有影响,然该文主要讨论了颂相比风雅所体现的自身特征,故此处不详论之)可见,以“容”释“颂”的思路在古代虽然占据主流,但成果并未得到完全一致的认可,自清代以来,还有各种对“颂”本义的考释陆续出现,这些成果依据其思路可分为以下几类。

将“颂”视为具体事物。这以张西堂的“乐器说”为典型,他指出:“颂之所以得名 , 是由于庸鼓之‘庸’无疑。”[6](118)这一结论主要基于典籍中的“颂”“庸”“镛”相通假的现象而得出,之前清人杨名时对此已有相关阐述,在张先生之后还有顾颉刚等学者进一步深化补充,因此形成了不小影响。此外,还有汤斌先生提出了“颂为武舞之首容”这一说法,认为“颂为武士的首容和武舞者的面具, 进而成为告成功于神明的歌舞的名称”[7]。汤先生将“颂”的原型定位“面具”这种具体事物,在思路上亦近同张先生的“乐器说”。这类说法由于缺少足够的文献材料和出土文物作支撑,现在没有被学者普遍接受。

将“颂”视为肢体行为。这类结论多是依据字形而做出的判断,它们普遍将“颂”字的“页”部视为人的形象,具体的分歧在于对“公”部所代表形象的认知。如周策纵先生认为“公”下部的“厶”其实是“瓮”的初文,而“颂”则是“象征着面对或手持或手击容量器而舞”[8](272),由此提出了“持瓮而舞说”。白川静先生则认为“祀祖灵之处曰公,公为表示其场所之象形字,受祀于该处者亦曰公”,所以他推测“颂”本义时指出“盖其初形也,字示于公廷祭祀祝告之意象”[9]。与此类似的还有段立超、林训涛两位学者的文章,段文认为“颂为会意字,本义为人屈膝低首恭顺地用语言与神灵沟通”[10],林文认为“(颂)最基本的含义就是一种以生殖崇拜为目的的祭仪”[11],两文都以“会意字”的角度解“颂”。此外,还有叶舒宪先生提出“‘颂’诗本象为生殖器信仰下的祭头骨礼”,其中“页”为被砍下的头,“公”为“崇尚阳性生殖器的祭典”[12](515),亦是基于上述思路而得出的结论。由这一思路产生的结论虽然数量众多,但都有主观揣测之嫌,故显得说服力不足。

将“颂”视为语言行为。刘毓庆先生提出的“宗教诵辞说”为此类观点的典型。在刘先生看来,颂诵两字古通,而“诵”作为宗教祭祀的一种仪式,其本义是“开册诵念,告于神明”[13]。与此相近,韩高年先生的“仪式叙述说”认为“颂诗起源于祝祷活动,是用于仪式的赞述之辞”[14]。基于这类思路,李瑾华先生进一步提出了“颂为祝官所作,是祭礼祝赞词”的说法,其中,“告神”是其目的,“大声呼告”是其特色[15]。祝秀权先生则认为“《诗》之‘颂’在性质、内涵上与今之‘颂’几乎无别:颂美而已,‘咏歌之善称’也”,故而他将“颂”的根本性质考释为“颂美时王之盛德、成功并以之告神”[16]。这几个观点在思路上比较接近,都是结合“三颂”的文本材料为依据,以此推测“颂”是作为一种什么样的语言行为而存在①。

笔者认为,以语言行为的角度来理解“颂”是合理的,本文将沿袭这一思路。但要将重点转移到语词的本身含义和历史演变上作为突破口,目的是要探讨发生学意义上的“颂”的内涵最初为何。

二、“雅颂”之“颂”在先秦的本字是“讼”

注:虚框表示已丧失的古义,实框表示现存的今义(包括固有的古义和后增的新义),箭头表示词义的更移

笔者相信段氏的推测,因为这与笔者所了解的相关情况比较吻合,有很多材料都能支持此说。它有相关的文献作证据,比如五代时徐锴《说文系传》云“古本毛诗‘雅颂’字多作‘讼’”[18](212)(见卷5“讼”字条),“今世间《诗》本‘周颂’亦或作‘讼’”[18](730)(见卷17“颂”字条)④。其他材料还有很多,可参见段注原文。笔者下面主要举一些新出土的文献为证。关于讼字,上博简《孔子诗论》中《雅》《颂》之“颂”皆写作“讼”,如:“《讼》,坪德也,多言后”[19](127),“又成功者何如?《讼》是也”[19](131)。而关于“颂”字,它在先秦出土简帛中大多情况是用作表“容貌”之义,在郭店简中的很多文献都是这种用法⑤;再上溯金文,颂字仍然未见有歌颂之义,其或为人名或作“容仪”之义⑥,甲骨文中则未见两字。当然,由于金文古奥,很多学者在文字释读上都有自己的看法,亦有一些学者将一些“颂”字释为歌颂之颂(相关的语句主要有“自颂即好”“灵颂託商”“以五十颂处”三句,很多以“颂”字解释“颂(讼)诗”本义的学者都凭此立据)。但这只是众多解释中的一种,而且近期有更多的学者对此提出异议,其观点仍倾向于将“颂”释为“容”(如裘锡圭先生认为“‘以五十颂处’就是掌管五十种威仪的意思”[17],刘钊先生认为“‘自颂即好’之颂读为容貌之容,当系就壶的外观、纹饰而言”[20](29),陈秉新先生则将“灵颂”读为“灵容”,即容仪美好义[21](360)。)虽然近期的《清华简》中《芮良夫毖》简册背面书有“周公之颂志(诗)”[22](146),但这个“颂”字可能是“讼”的通假字⑦,因此,“颂”字在先秦用作“雅颂”之“颂”仍是特例。综上可知,段玉裁的解释是值得依凭的,下文将依此立论。

三、“讼”字最初始本义的推测

而讼字的“争”义亦非其原有内涵,它是由“刑狱之讼”引申而来。所谓“刑狱之讼”便是指法律活动(即相当于现在的“打官司”)中两方当事人的一种语言行为,这种行为常有争执的情况,故“争”成了它引申出的义项⑩。

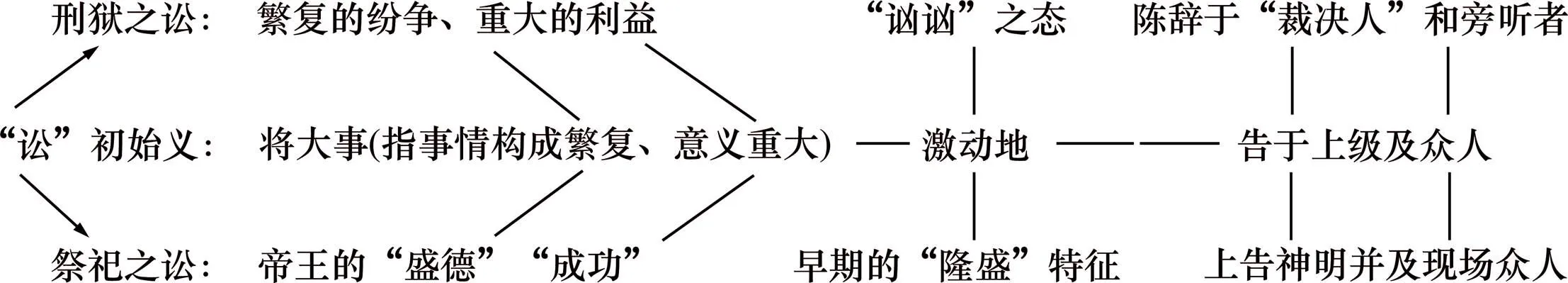

而“祭祀之讼”和“刑狱之讼”作为一种语言行为则有相通之处。因为忽略它们的使用环境(祭祀或狱讼)不计,可以发现两者表现的都是“将大事激动地告于上级及众人”的语言行为,这一相通点应该就是讼最初始的本义。

这句话可以从语言构成要素的角度分三个方面来理解。

第一,“大事”是指言语内容。“刑狱之讼”涉及繁复的纷争、重大的利益,而“祭祀之讼”依据《诗大序》“美盛德之形容,告成功于神明”的说法,其内容是帝王的“盛德”“成功”(前者强调品德的繁盛态,后者说明功业的重要性)。从自身构成和事件意义两方面来说,这些都不是日常生活中简单、普通的小事,固以“大事”称之。可见,最初始含义的“讼”是中性词,所言内容是好事还是坏事并不重要,关键的是事件意义的重要程度及其繁复或繁盛自身构成。

第三,“将……告于上级与众人”是指言语的接受者。这意味着无论“刑狱之讼”还是“祭祀之讼”,它们在言说时都追求将信息向上传达的同时兼顾向周围的传布。“刑狱之讼”是当事人双方在官府中先后陈辞,他们是说给上级的裁决人听的,这是“上达”。同时现场也会有旁听者,这些人也是他们预设的信息接收者,这是“传布”。至于“祭祀之讼”,它所上告的对象自然是神明(《诗大序》所谓“告成功于神明”是也),这里的“神明”相当于之前的“裁判人”,都是作为上级而存在。同时,祭祀之讼亦有“周告众人”的特征,祭祀现场会有很多助祭者及观礼者,他们也是“讼”言语信息的预设接受者。

以上三方面总结起来可由图2表示。

由此我们可以断定,讼所包含的两方面义项有深层的相通之处,而且越是早期的语境,这种相通之处就越明显。这必然意味着两者在更早的时候以上述这一中性的语义为共同源头,由此,我们更可以说这里对“讼”原始本义的推断是合理的。但是以上观点皆仅据“讼”字本身的相关材料来立论,还尚显单薄,下面将结合它的同源词对这一推论进行更系统的 论证。

四、讼的同源词所具有的词义特征及其对“讼”本义的参证

“讼”的这种初始含义是可以通过它的同源词来证明的。

同源词,或称同族词,或称同源字。王力先生定义同源字为:“同源字,常常是以某一个概念为中心,而以语音的细微差别(或同音)表示相近或相关的几个概念。”[26](3)王力先生所说的“作为中心的概念”可以理解为一个“语源”,由这个语源派生出来的一些音相近、义相通的词便是同源词。表示这个“中心概念”的词,学者一般称之为“根词”。对一个词本义的解释有争议时,用它的同源词来做参考不失为一种可行的方法。

“讼”从属于以“公”字为根词的词族中,由下文分析可知,公组词具有“旺盛(即兴旺繁盛的体性特质)、纷动(即不平静的内在态势)、迸发(即迸升而高、散发而广的外在趋向)”的词义特征,这正好分别对应着原始“讼”义具体的三方面内涵,故而可证我们上述推论的合理性。下面将对此展开详细的论证。

图2 “讼”初始义解析

首先将逐一列举字词论证公组词这三类词义特征。

(一) 松,《说文·木部》:“木也,从木公声。”[24](247)松树在古人心目中几乎等于茂盛、高大的象征,《诗经》中常出现其意象,皆涉此特征,如《诗经·小雅·斯干》“如竹苞矣,如松茂矣”[1](618),《诗经·郑风·山有扶苏》“山有乔松,隰有游龙”[1](301),皆是其证。

此外,以松为声符的字,其义亦有上述特征。如蜙,《说文》:“蜙,蜙蝑,春黍也,以股鸣者,从虫松声。”[24](668)《诗经·周南·螽斯》中《毛传》释 曰:“螽斯,蜙蝑也。”[1](43)螽斯或蜙蝑就是指现在的蝗虫,在古代人心中它们有繁殖能力强、族群繁盛的特点,《螽斯》一诗中所用的形容词如诜诜(同莘莘)、薨薨、揖揖等都是描述这种特点的,惟其繁盛故其整体亦有纷动之态,薨薨这种象声词尤能明之。

再如崧(嵩)字,《诗经·大雅·崧高》“崧高维岳”,《毛传》释曰:“崧,高貌,山大而高曰崧。”[1](1206)本词亦是包含高与盛两个词义特征。

(二) 翁,《说文·羽部》:“翁,颈毛也,从羽,公声。”[24](138)许慎认为是鸟颈部的羽毛,另外还有其他训释如“翁,颈上毛也”或“鸟头上毛曰翁”。盖在古人眼中翁之本义泛指鸟身体靠顶端的羽毛,而这部分羽毛则较为鲜艳茂密、相对独特(生物学中有“冠羽”术语,就是专门描述鸟的这类羽毛)。此处,其词义特征亦切中于高、盛两义,抑或说,此处高、盛两义是相统一的,盛、艳的东西多上置于高处,在翁这个词中我们能窥见到古人的这种意识。依据这一原理,我们还可以理解表“容貌”义的“颂”字。“颂(容)”多出现在描述人相貌、仪表、发饰之丰伟的语境中,其内暗含盛义,而如此盛貌自然展现在人的最高处——头部,反之正是因为头在身体的顶端,为全身之所始,故而其所示的样子必求盛美,这和“翁”表“颈上毛”的道理是相通的。

而以翁为声符的字,其于旺盛、迸发、纷动等词义特征,之间契合更加紧密。

如塕,《广韵·董韵》:“塕,塕埲,尘起。”[27](239)可知塕有表尘起之义,这个义项中,微尘之繁如螽斯,又兼升、荡之态,契合于上述词义特征。

类似的还有滃,《说文·水部》:“滃,云气起 也。”[24](557)其义内含氤氲、纷纭而又高升之状,由其组成的连绵词滃渤(浡)亦是表此态。其他如䈵(竹茂盛态)、暡(气盛貌)、蓊(草木茂盛态),各自含义同样都有这类特点,限于篇幅不多赘述。

这种现象亦出现于以容为声符的形声字组中, 其中的一部分字,如搈,《说文·手部》:“搈,动搈 也”[24](602),再如溶,《说文·水部》:“溶,水盛 貌”[24](550),另如傛,《说文·人部》:“傛,不安也”,段注:“与水波溶溶意义略同,皆动荡貌也。”[24](367)它们的义项都与上述词义特征契合。

故研究“公”派生的同源词,容字亦有一定参考价值。

(五) 还要说明一下,这个结论与根词“公”的本义亦有契合之处。公的本义现在众说纷纭,难有确论,但亦有些范围可圈定。目前根据文献唯一能确定的是在东周之前,公主要是指最高的爵位,而公正之义是在东周才渐渐成为其主要义项的。如此,“公正”义自然不是它本义,作为爵位的公由来甚久,虽未必是其本义(因为原始时期不可能有爵位之制度),但亦去古未远,其中自然会遗留本义的一些义素,是可资参考的。上述词义特征与爵位之公有很大的相通之处:公位列爵位之首,其权重禄厚、位高党众与结论中旺盛和高广之义相对应。这在一定程度上能说明本结论的正确性。

以上分数条论证了公组同源词存在旺盛、纷动、迸发的词义特征,所举例证皆为以公为声符或由它形声字为声符的字,声音相近是可以保证的,而词义的相通上文也已有论证,故前文对它们词义特征的推测是可信的。各词对三者的取意虽然各有侧重,但在深层上它们是相通的。在此可以作一个逻辑上的综述:(某些事物)以盛大之质为基础,则有向上向外发展的趋向,同时呈现出纷动的内在势态。“公”字所示的物体在古人意识中应该是呈现出了此类状态,古人以具象眼光认识世界,便由此孳乳新词,表示一些相通的 概念。

以上论证了公组词的词义特征,下面将进一步说明它们与“讼”初始含义的相通之处。总的来说,前文对“讼”本义的推断是以其同源词的词义特征为基础的。

将言语行为当成一种事物,那么它的言说内容作为言语的主体,其特征便对应着一种事物的体性特质。讼的言语内容所涉皆为意义非常的大事,在自身构成上有繁复或繁盛的特点,这对应着公组词所具有的“兴旺繁盛的体性特质”(即“旺盛”的词义特征)。

至于言语行为的表达方式,因为它是言语本身自我表现的状态,故而它对应着一种事物本身内在的动静态势。讼在表达方式上有激动的色彩,这对应着公组词“不平静的内在态势”(即“纷动”的词义特征)。

至于言语接受者,它反映着言语行为信息所传达的方向,这和一种事物的外在运动趋向相对应。在“讼”中,“上达”“传布”的信息传达方向对应着公组词“迸升而高、散发而广的外在趋向”(即“迸发”的词义特征)。

最后,“讼”的三方面内涵同样遵循着公组词的深层规律,实现了逻辑的统一:唯盛、大之事,方将能上告与传布,而必又以不平静的纷动方式表述。

综上,可证前文所推论“讼”字最原始本义的合理性。

五、“讼”字义的演变及以“容”释“颂(讼)”

但经过这种演变后的“讼”字不再承载原来作为语言行为的中性词义,而是兼有多个意义。其中,表“称扬”义的“讼”与表“争执”义的“讼”因为同是动词,在使用时易发生混淆,故而人们开始假借本义为“容貌”的“颂”字来表示前者,以示区别。而作为《诗经》专门名词的“讼”因与“称扬”义的“讼”联系密切,故也常借由“颂”字表示其义(另外,古时雅颂常并称,当时《大雅》《小雅》一般被写作“大夏”“小夏”,而“夏”与“颂”皆从“页”部,这种相通点似乎也会使人选择用其假借字“颂”)。这种习惯逐渐积累固化,到之后“颂”便被当成了“雅颂”和“称颂”的本字,而其本义“容貌”则由原表“容载”义的容字来表示,于是,颂与讼(仅指“祭祀之讼”,不包括“刑狱之讼”)成了古今字的关系。后世古书在传抄时便将表“称颂”“雅颂”的“讼”字依照后人的习惯改成了“颂”字,于是便有了我们现在在先秦典籍中看到的情况。当然现在的文献中还有一些是保持原貌的,这在前面已介绍过,兹不赘述。

由于上述变化,后世学者在解释“雅颂”之“颂”时,一般都从“颂”字入手,而不考虑其本字“讼”字的含义,于是这便形成了本文开头提及的刘熙——阮元“以容释颂”的传统思路。具体来说,刘熙 《释名·释言语》称:“颂,容也,叙说其成功之形容也。”[3](53)显然,刘熙是从“颂”字本义“容貌”这一角度入手来进行阐释的,促成这种阐释思路的条件主要有三方面:首先,据汉代文献反映,颂在当时仍偶有作“容貌”“容仪”的用法,这说明它与原来的本义尚未完全脱离,刘熙完全可以联想到颂的“容貌”义;其次,汉代盛行声训,刘熙《释名》用之尤勤,他的声训多属于以声音的相近而浪为匹配字义,这种随意性使得他直接选取音近且在当时表示“容貌”义的容字来进行解释,而不考虑它是否与属于祭祀范畴的“颂(讼)”有真正的联系;最后,《诗大序》中对颂有“美盛德之形容”等定义,其中出现了“形容”一词,这自然给了刘熙很大信心进行比附,试观他的解释尚能发现模仿《诗大序》的痕迹。

后世很多学者依据刘熙的思路进行阐释,结果导致问题越来越复杂。在南北朝时期,刘勰《文心雕龙•颂赞》给颂下定义是“颂者,容也,所以美盛德而述形容也”[31](156)。亦以容字为释,很显然是承袭刘熙。到了唐代,孔颖达《毛诗正义》训颂亦是侧重其“形容”,如《诗大序》“颂,美盛德之形容”,孔疏:“明训颂为容,解颂名也”[1](18),所谓“名”即是“概念”的意思,孔颖达将《诗序》对“颂”的解释看成了一种隐性的声训,并将他的发现做了清晰的说明,凭着《毛诗正义》的经典地位,“形容”在之后开始成了人们理解颂的出发点。到了清代,阮元又在此基础上提出了影响更大的“舞容说”,以“形容”释颂遂成了颂义阐释中极有影响力的一种说法,至于“雅颂(讼)”之“颂(讼)”,在上古作为一种特殊语言行为的初始含义则被淹没在了历史的尘埃中。

六、“颂”作为文学概念的流变历程

最后,本文要专门梳理一下“颂(讼)”从一种语言行为到“《诗》之六义”再到文学体裁的发展过程,以便我们更好地理解“颂(讼)”这一文学概念的本义及流变。据上文可知,“颂(讼)”最初作为一种特殊的语言行为常出现在祭祀活动中,成为人神沟通的一种方式。与另一种类似的语言行为“祝”有所不同,虽同是告神,但它称述的是盛大的功德,并辅以隆盛的歌舞形式。“颂(讼)”逐渐成为祭祀文化的一个有机组成部分,于是它便有了固定化与文学化的趋势,即开始形成了一批与祭祀乐舞相配的固定诗篇,它们是“颂(讼)诗”的雏形。这完成了“颂(讼)”由一种语言行为向一批固定文本的转变。

随着创作实践的积累,这类诗篇逐渐增多,人们便用“颂(讼)”来总称它们,“颂(讼)”便成了一种诗歌类型的称谓。初期的“颂(讼)”未必被限定为天子之乐,一些告神报功的祭祀乐歌可能都被视为“颂(讼)”,如《周礼·春官宗伯·龠章》提到:“国祭蜡,则吹豳颂,击土鼓,以息老物。”[32](632)这里“豳颂”是指豳地的“颂(讼)诗”,“吹豳颂”即吹奏它的伴乐。豳只是一个地区,但此处有关祭祀(如“祭蜡”)的乐歌也被称为“颂”,这便反映了历史早期的情况。“颂(讼)”作为天子专有之乐大概出现于商周时期,尤其是西周。这时推行具有严格等级差异的礼乐制度,同时又认为周得天下是天命所赐,周王被称天子,这便如林少雄先生所论:“既然世俗的君王是上天之子,而‘天’又能掌握人间社会政权的兴替,从政治功能方面看,祭天也就成为历代君王所独享的特权了。”[33]既然这种仪式为天子所独有,故而附属于这种仪式的“颂(讼)诗”也成了天子之乐。《周颂》中的大部分篇章都被认为是成康之世的作品,产生在西周早期社会安定的时间段。这类篇章和当时的“雅诗”(即朝廷的正乐)同为中央政权所特有,成了一种主流文化的标志,后世《诗经》便是以它们的文本为基础并结合东周时期的大量地方性“风诗”而构成的。如此,“风”“雅”“颂(讼)”便成为了《诗经》的三大组成部分,“颂(讼)”也和“风”“雅”一样作为一种诗歌体裁列入“诗六义”。(“诗六义”为“风赋比兴雅颂”)其中,据上文可知,“雅颂(讼)”两者关系更为密切,先秦人常将两者合称,故而在“诗六义”中,两者被一同排在最后。以上便是“颂(讼)”发展为“诗经学”专有名词的过程。

“颂(讼)诗”祭祀元素的淡出,使得其赞美人事的功能和自身的诗体意义得到凸显,它开始摆脱祭祀文化附庸的地位,并逐渐走出“诗经学”的狭隘范畴,开始向一种专门的文学体裁发展。如战国时,屈原作有《橘颂》,以“颂(讼)”为名,赞美橘树的品格,它继承了“颂(讼)诗”颂扬盛德的手法,但其根本已转向了托物言志。大概在屈原的时代,“颂(讼)”已经被视为表达赞美之情的诗歌体裁,故而他径直将“六义”之“颂(讼)”拿来做标题以表明本诗的属性。

《鲁颂》“赞美人事”与《橘颂》“托物言志”为颂类文学发展开辟了道路,以此为基础,在汉代形成了“颂体文”这种新的文学体裁。它们皆以“××颂”为标题,基本入韵,句式亦诗亦文,内容多是赞美人或物,并以此寄托作者主观情志。这种文体与祭祀文化及“诗六义”越发疏离,人们多将其和“赞”“箴”“铭”等归为一类,作为一种实用性文体出现。另外,汉代人们常将其与“赋”并称或混称,一方面,“赋颂”成了汉代文献常见的一个词组,另一方面,一些以“赋”命名的作品在其他文献中又常以“颂”命名。这种现象引发了学界大量的讨论,笔者认为这可能与两者本义及汉代文学精神有关。这将另撰文探讨,此不赘述。此外,佛教在之后传入中国,佛教中以诗体宣扬佛法、颂赞佛祖的文学体裁被音译为“偈”,又因其多颂赞语而被意译为“颂”,或者合称“偈颂”,于是“颂”又成了一种佛教诗歌体式的指称。这是它的一些附加义,在文学史上影响不大。

注释:

① 之前提到的白川静、段立超两位学者亦是将言语视为“颂”本义的构成要素,但他们首先从意会字形入手,然后以其中“反映”的肢体行为为基础,推断出其中含有言语的动作。这与此处所介绍的观点在思路上还是有所差异的。

② 上述介绍也只是择取了有代表性的观点。详细介绍可参考:韩高年:《颂诗本义研究述评》,《甘肃高师学报》,2002(6)。

③ 《说文》原文及段玉裁的详细解释请参考:(汉)许慎著,(清)段玉裁注,《说文解字注》,上海古籍出版社,1981年版,第100页,第416页。

④ 目前能看到的一些汉代典籍还保存了这种用古字的情况,如《易林·否》:“家给人足,讼声并作,四夷宾服,干戈囊阁。”“讼声”便是现代所说的“颂声”。

⑤ 具体的归纳可参见:白于蓝《简牍帛书通假字字典》,福建人民出版社2008年版,第257页。

⑥ 《金文引得·殷商西周卷》中收集了24处“颂”字的使用,其中有18例分别出于《颂簋》《颂壶》《颂鼎》三篇铭文,还有5例出于《史颂簋》《史颂簠》《史颂盘》《史颂匜》,这里的“颂”都指人名无疑,剩余1处“颂”字用法较特殊。另《金文引得·春秋战国卷》中收集了2处“颂”字的使用,其具体内涵争议亦颇多。笔者认为这3处“颂”字仍应作“容貌”“容仪”义讲,具体情况下文将分别说明。

⑧ 以上论述详见:蔡如岩《反训内部的词义引申规律初探》,《辽宁大学学报》,1985(3)。按:“反训”是古汉语中一词兼正反两义的情况,“讼”与之类似,但不完全相同(内部两义未呈现完全对立状态),故此处不以“反训”释之,而是仅参考“反训”的原理帮助理解。

⑩ 有人会认为情况恰相反,即“刑狱之讼”是由“争”义引申而来。不过,如果我们将“争”看做早于“刑狱之讼”的一个义项,那么这将与先秦相关材料冲突,因为这些材料中的“讼”体现为“向上级陈情”的状态(具体见下文分析),故而可知“争”义与上述早期的语境不相契合。这些材料只有放置于“刑狱制度”的背景下才能被合理解释,故而可证是“刑狱之讼”引申出了“讼”的“争”义。

[1] 李学勤. 十三经注疏·毛诗正义[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999.

[2] 朱熹. 诗集传[M]. 北京: 中华书局, 1958.

[3] 刘熙. 释名[M]. 北京: 中华书局, 1985.

[4] 阮元. 揅经室集[M]. 邓经元点校. 北京: 中华书局, 1993.

[5] 王国维. 观堂集林(上)[M]. 北京: 中华书局, 1959.

[6] 张西堂. 诗经六论[M]. 北京: 商务印书馆, 1957.

[7] 汤斌. 颂为武舞之首容说[J]. 文学遗产, 1988(6): 29−34.

[8] 周策纵. 古巫医与六诗考[M]. 台北: 联经出版公司, 1986.

[9] 白川静. 说文新义(卷九)[C]// 周法高. 金文诂林补5. 林洁明译. 台北: 中央研究院历史语言研究所, 1982.

[10] 段立超. “颂”字本义新考[J]. 古籍整理研究学刊, 2006(2): 65−68.

[11] 林训涛. 释《诗经》“颂”[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2008(8): 74−79.

[12] 叶舒宪. 诗经的文化阐释: 中国诗歌的发生研究[M]. 西安: 陕西人民出版社, 2005.

[13] 刘毓庆. 颂诗新说[J]. 晋阳学刊, 1987(6): 76−84.

[14] 韩高年. 颂为“仪式叙述”说[J]. 甘肃社会科学, 2002(5): 103−106.

[15] 李瑾华. 《诗经·周颂》考论[D]. 北京: 首都师范大学, 2005.

[16] 祝秀权. 盛世君王的“成功”颂歌——从所颂对象考论《诗经》三《颂》的主旨[J]. 浙江学刊, 2009(1): 97−103.

[17] 裘锡圭. 史墙盘铭解释[J]. 文物, 1978(3): 25−32.

[18] 徐锴. 说文系传(一)[M]. 台北: 华文书局, 1971.

[19] 马承源. 上海博物馆藏战国楚竹书(一)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2001.

[20] 刘钊. 晋系金文札记二则[C]// 华东师范大学中国文字研究与应用中心. 中国文字研究(第17辑). 上海: 上海人民出版社, 2013: 28−31.

[21] 陈秉新. 寿县蔡侯墓出土铜器铭文通释[C]// 楚文化研究会.楚文化研究论集: 第2集. 武汉: 湖北人民出版社, 1991: 348−364.

[22] 清华大学出土文献研究与保护中心. 清华大学藏战国竹简(三)[M]. 上海: 中西书局, 2010 .

[23] 李学勤. 十三经注疏·礼记正义[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999.

[24] 许慎. 说文解字注[M]. 段玉裁注. 上海: 上海古籍出版社, 1981.

[25] 胡吉星. 文体学视野下的美颂传统研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2013.

[26] 王力. 同源字典[M]. 北京: 商务印书馆, 1982.

[27] 周祖谟. 广韵校本(上)[M]. 北京: 中华书局, 1960.

[28] 丁度, 等. 宋刻集韵[M]. 北京: 中华书局, 2015.

[29] 朱熹. 楚辞集注[M]. 蒋立甫点校. 上海: 上海古籍出版社, 2001.

[30] 顾炎武. 日知录校释(上)[M]. 张京华校释. 长沙: 岳麓书社, 2011.

[31] 刘勰. 文心雕龙注[M]. 范文澜注. 北京: 人民文学出版社, 1962.

[32] 李学勤. 十三经注疏·周礼注疏[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999.

[33] 林少雄. 天人合一——中国祭祀礼仪的文化意蕴[J]. 社会科学, 1996(2): 54−58.

New research on the original meaning of “Song(颂)”

ZHANG Yao

(Department of Chinese Language and Literature, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

eulogize; litigation; duke; paronym; sacrifice; lawsuit

[编辑: 苏慧]

2017−04−19;

2017−09−01

张耀(1991—),男,山东枣庄人,华东师范大学中文系博士研究生,主要研究方向:先秦两汉文学

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2018.01.026

I207

A

1672-3104(2018)01−0195−10