新兴技术“多核心”创新网络结构形成的影响因素研究

杨春白雪,曹兴,2,高远

新兴技术“多核心”创新网络结构形成的影响因素研究

杨春白雪1,曹兴1,2,高远1

(1. 中南大学商学院,湖南长沙,410083;2. 湖南第一师范学院,湖南长沙,410205)

创新网络已成为新兴技术企业提高创新效率的有效方式。在新兴技术发展演化过程中,其网络结构会发生变化,创新主体在网络中的地位发生改变,一些创新主体成长为网络中的核心,呈现出“多核心”特征。通过对影响新兴技术“多核心”创新网络形成因素的分析,构建影响因素模型。实证研究发现,知识状态和认知邻近性均显著影响网络结构,知识势差对网络中心性的影响和认知邻近性对网络规模影响不显著,知识转移在知识因素对网络中心性和网络连接强度的影响过程中起中介作用。

知识势差;知识状态;认知邻近性;知识转移;网络结构

一、引言

随着跨界创新和颠覆式创新方式的涌现,新兴技术企业的技术与产品更新周期缩短、研发成本上升、技术领域之间的交叉融合加深,创新主体已无法拥有创新所需的全部资源和能力,对外部资源的整合需求明显增加。新兴技术企业与其他组织主动或被动交换技术创新所需的各种资源,以获取在市场上的竞争优势,演变成了创新网络的组织形式。个别企业在这一过程中更加注重核心资源整合,逐渐成为网络中的核心,使得创新网络呈现出“多核心”特征。以云计算、大数据等为代表的新兴技术为全球经济社会发展带来巨大变革。2016年英特尔(中国)与科大讯飞围绕人工智能领域签署合作协议,华为、浪潮、联想、曙光等20余家企业参与合作,构成了一个高效运作的创新网络。英特尔和科大讯飞两家企业因为本身在该领域中拥有较多的知识积累,企业知识状态较高,成为创新网络中的核心企业;其他参与合作的企业与两家核心企业之间在知识势差和认知邻近性的影响下进行知识转移,成为网络的重要组成节点。由此可见,企业本身的知识状态和企业间的知识势差及认知邻近性对新兴技术创新网络的结构具有重要影响。

创新网络由相互依赖、相互作用的节点构成[1],实质上是进行着内部和外部的知识流动的、开放和协作的技术生态系统。对网络中知识的管理已被公认为是实现竞争优势的关键过程[2],只能提升内部知识管理能力,促进创新能力的发展[3]。创新网络中的知识状态就是内部知识在创新网络中的存在形式及发展态势[4]。外部知识流也是网络节点创新过程的需要,创新网络中汇集了大量的知识资源,网络中各节点具有不同的知识结构、水平,形成了知识势差。在知识势差的作用下,知识在节点中不同的知识层次和范围之间进行转移,促进了知识存量水平的提高[5],形成高位势企业不断地从外部引进新知识然后进行内部扩散的过程[6]。具体表现为高位势企业对低位势企业的“拉动效应”和低位势企业对高位势企业的“挤压效应”,从而促进了整体知识系统的不断提升和动态发展[7]。网络节点间的认知邻近性是节点从外部知识获取的必要条件[8],节点能够将外部知识和己有知识进行整合,进而产生新知识[9]。

知识转移最初仅表现为跨国技术应用的扩散[10],后来扩展到利用创新网络中其他节点的知识或能力等行为,包括合作研发活动等[11],它能反映创新网络在特定时段的知识转移总量及知识扩散的速度和水平[12]。学者对知识转移的研究主要集中在两个方面:一方面,研究知识转移的影响因素。实证研究表明,经济、组织和社会利益能够推进知识转移[13],知识的特性、创新主体特征和知识转移的环境特征会影响知识转移[14],特定关系因素、特定知识因素、知识背景和技术能力会给知识转移带来显著影响[15−16]。另一方面,研究知识转移对创新带来的影响[17]。有学者指出知识转移对组织绩效的影响大于对产品创新的影 响[18],且在创新网络知识资源和创新绩效的关系中起中介作用[19]。

网络结构是网络创新主体间交流与合作关系的结构模式[20],网络分析的核心是关系的联结[21],从个体间关系及其关系结构出发解释社会现象。创新网络结构特性与网络创新主体运行的效率息息相关,能够对创新主体的知识创造和技术创新产生重要影响,是创新主体重要的战略资源[22]。网络连接强度为创新带来不同影响,核心企业领导下的具有较大网络规模的强关系网络有利于企业获取竞争优势的可持续性[23−24],而分布式和中心度高的网络结构有利于促进增量创新[25]。

以上研究表明,对于创新网络的研究,早期主要围绕创新网络的内涵、结构与特征、形成与演化机制、运行模式、治理机制等,随后有学者进行网络中核心节点的研究等,逐渐形成了“网络结构特征、知识转移、技术创新”的研究范式,少有研究涉及创新网络的“多核心”网络结构形成的影响因素,对于创新网络中知识转移的研究也主要集中在知识转移的影响因素和知识转移对创新绩效的影响上。因此,针对新兴技术创新网络呈现出的“多核心”现象,分析知识视域下的“多核心”创新网络结构形成的影响因素,实证研究知识状态、知识势差和认知邻近性为创新网络结构带来的影响,并将知识转移作为中介变量进 行探索,进一步拓展了知识管理和创新网络的研究领域,对于指导新兴技术创新主体构建创新网络、促进知识资源有序分配、优化创新网络结构具有重要的意义。

二、研究假设与模型构建

(一) 研究假设

1. 知识状态与网络结构

知识状态分为收敛型和离散型。离散型知识状态可以规范和调整知识网络中知识的结构,补充和完善知识网络中现有收敛型知识的不足,促进网络中心性的发展。知识水平的变动与技术创新网络的结构密切相关[26],随着知识网络整体知识状态拓展到一定程度,部分节点会不断淘汰并转变旧的技术与知识,使之成为新技术或知识[27],提高整个网络的中心性。企业知识的有效积累能够引起企业技术的突破性创新,形成企业的技术核心能力[28]。该能力是动态的知识状态[29],而技术演化的实质就是企业知识状态的不断提升,更多的研究认为技术、知识与网络密切相关。因此,基于以上分析,提出如下假设:

H1a:知识状态对新兴技术“多核心”创新网络的中心性有正向影响。

H1b:知识状态对新兴技术“多核心”创新网络的连接强度有正向影响。

H1c:知识状态对新兴技术“多核心”创新网络的规模有正向影响。

2. 知识势差与网络结构

知识势差是指由于知识主体所拥有的知识的多样性而产生的知识结构上的差异或知识存量水平的差距,知识主体之间所拥有的知识种类、范围差别越大,知识势差越大[30]。在创新网络中,任何节点都拥有一定的知识存量和独特的知识结构,节点以各自的核心竞争优势参与网络内的分工,并对其他节点的知识吸收和创新产生影响[31]。知识势差的存在促使网络吸收不同的知识背景、互补专业的网络成员,使知识构成多元化,并形成多个核心企业,同时协调内部关系,提高网络嵌合度[32],知识势差影响下的创新网络具有较高的网络中心度[33]。因此,基于以上分析,提出如下假设:

H2a:知识势差对新兴技术“多核心”创新网络中心性有正向影响。

H2b:知识势差对新兴技术“多核心”创新网络连接强度有正向影响。

H2c:知识势差对新兴技术“多核心”创新网络规模有正向影响。

3. 认知邻近性与网络结构

创新是获取和保持竞争优势的重要手段[34],创新主体往往都具有“有限理性”[35],认知局限性使得他们不可能做出最优决策。创新主体知识搜索的结果并不明确,甚至远离最开始的期望,为了降低这些不确定性,每个创新主体都倾向于做自身熟悉的事情[36],当其在搜索外部新知识的时候,这种倾向表现得更明显。创新主体会选择那些与自身认知邻近性高的创新主体作为合作伙伴[37],认知邻近性优势往往更易发展成紧密且稳定的创新网络[38−39],与地理邻近性相比,认知邻近性更会影响网络关系[40]。因此,基于以上分析,提出如下假设:

H3a:认知邻近性对新兴技术“多核心”创新网络中心性有正向影响。

H3b:认知邻近性对新兴技术“多核心”创新网络连接强度有正向影响。

H3c:认知邻近性对新兴技术“多核心”创新网络规模有正向影响。

4. 知识转移的中介作用

影响网络间知识转移的因素有知识特征等,即知识状态、知识势差和认知邻近性对知识转移有重要影响[41]。网络中的核心节点具有较高的知识状态、强劲的技术创新能力、对市场发展的高度敏感,以及与外部强大的网络联系,因而成为了网络内知识转移的源泉[42],可以促使其他节点进行知识模仿、跟进,实现知识的转移,并带动整个网络知识状态的提高[43]。知识势差是引起知识转移、扩散的最主要原因[44],主体的知识存量越大,知识位势就越高,向外界进行知识转移或扩散的能力就越大。有研究表明,知识势差对知识转移绩效具有正向影响[12]。认知邻近性包括创新网络中的企业之间的共同语言、共同目标,以及相近的知识基础和技术水平等。知识的有效传输需要一定的知识基础来识别、解释和挖掘新的知识,因此,节点吸收新知识需要认知邻近性。只有当本身的知识基础同新知识足够相似时,才能成功地交流、理解和处理新知识,反之会引起文化冲突和误解,阻碍信息和知识的获取以及组织之间的学习。相似而并非一致的认知能促进知识流动和转移,激发创新活动的产 生[45]。基于以上分析,提出如下假设:

H4a:知识状态对知识转移具有正向影响。

H4b:知识势差对知识转移具有正向影响。

H4c:认知邻近性对知识转移具有正向影响。

知识网络内的节点之间的关系往往超越正式的经济契约关系,形成基于友谊与互惠的高度信任关系和紧密的创新网络。市场和技术信息通过交流得以传播和共享,这种知识转移过程有利于关系紧密型知识网络结构的形成。新兴技术“多核心”创新网络的节点处于非平衡状态,节点成员之间的知识转移依赖于长期的正式或非正式的合作创新关系。中心度高的企业拥有绝对的优势,更容易获得、控制企业所需要的关键知识[46];拥有更广泛的信息渠道和知识源,更容易获得与其他企业合作的机会。位于网络中心的企业比位于网络边缘的企业从间接联系中会获得更少的创新收益[47]。网络结构在转移特定知识方面具有高效性,从而使得知识转移成为影响网络结构的主要因素,知识转移与网络结构之间是一种因果关系[48]。基于以上分析,提出如下假设:

H5a:知识转移对网络中心性具有正向影响。

H5b:知识转移对网络连接强度具有正向影响。

H5c:知识转移对网络规模具有正向影响。

(二) 模型构建

综合以上分析,本文把有关新兴技术“多核心”创新网络形成影响因素的假设及其相互作用以变量之间结构关系的形式,构建一个包含解释变量、中介变量和反应变量的结构模型,如图1所示。

三、模型变量和数据收集

(一) 问卷设计与变量测度

本文采用问卷调查和实地调研方式,收集实证数据。变量指标设计建立在现有研究基础上,结合新兴技术“多核心”创新网络的形成过程和结构特征进行了改进,重点选取网络结构指标中最具代表性的网络中心性、网络规模、网络连接强度等指标测度网络的“多核心”特征,特别是核心企业的存在会显著提升网络的中心性和网络连接强度。在选择网络结构影响因素的过程中,突出考察多种知识因素对网络结构的影响,将“多核心”创新网络形成过程中的知识转移作为中介变量进行研究,如表1所示。调查问卷经过5位相关领域专家和企业相关人员评判,在企业的预测试基础上进行了修改,最终形成问卷。

图1 新兴技术“多核心”创新网络形成影响因素假设模型

(二) 数据收集

在北京、上海、广州、深圳、武汉、长沙等地选取了信息技术、高端制造业等典型的新兴技术企业进行实地调研与访谈;以参与新兴技术研发的创新主体为调研对象,如在移动通讯终端制造业和LED 照明技术等领域企业的调研中,调研访谈了金立手机、TCL、创维半导体等企业,它们均处于以各自企业为中心的创新网络中。网络的节点包括科研机构、大学、其他企业等,通过网络中的知识转移,可以促进企业知识状态的提升,同时也提升了各企业在网络中的地位,使其不断成长,成为网络中的核心企业。在调研访谈中,问卷填写者以企业中层以上管理人员、技术部门主管,以及部分参与技术研发、熟悉创新过程的高级研发人员为主。问卷发放主要通过电子问卷和纸质问卷两种方式,共发放650份,剔除部分不符合要求问卷,最终获得有效问卷339份,整体有效率52.2%,如表2所示。

四、实证分析

采用基于偏最小二乘法PLS-SEM模型进行数据分析和假设检验,该方法适合于理论模型的初期探索阶段,无需样本满足正态分布要求,而且对样本量要求较小。

表1 变量的测度

表2 样本的描述性统计(N=339)

(一) 信效度分析

本文采用SPSS21.0对问卷回收样本数据作Cronbach's测试,结果显示创新网络形成影响因素和知识转移的Cronbach's系数都显著地大于0.8,网络结构Cronbach's系数都显著地大于0.7,全体变量Cronbach's系数高达0.923,表明问卷测量结果具有较高的信度[52]。

1. 数据的因子分析

本文利用SPSS21.0软件对测量结果进行探索性因子分析,以确定观测变量的效度。KMO值为0.904,根据Kaiser确定的标准,数据适合进行因子分析;Bartlett's球面检验的显著性水平为0,显著的小于0.05,样本数据符合因子分析要求。

利用主成分分析法提取公共因子,前7个因子的特征值都大于1,这7个因子的累计方差贡献率为64.663%。各观测变量的因子载荷都在0.586以上,大于0.5的临界值标准,表明观测指标对其所对应潜变量的影响程度都比较高,观测变量都具有较好的效度。

2. 收敛效度分析

本文采用Smartpls3.0软件进行测量模型检验,如表3所示。除ZSZT1题项以外的题项的标准载荷系数均大于0.7且显著。ZSZT1题项的因子载荷为0.606,略低于0.7的建议值,但删除该题项会影响知识状态的内容效度,故将此题项予以保留。所有因子的Cronbach'sa值、复合信度CR值、平均方差提取AVE值均大于0.7、0.7、0.6的建议值,表明量表具有较好的信度和收敛效度。

3. 判别效度分析

根据Fornell-Larcker Criterion的要求,各因子的AVE值的平方根要大于该因子与其他因子的相关系数值。AVE值的平方根的最小值为0.774,而变量间相关系数的最大值为0.572,说明AVE值的平方根均大于变量相关系数,表明测量模型具有较高的判别效度,如表4所示。

4. 结构效度分析

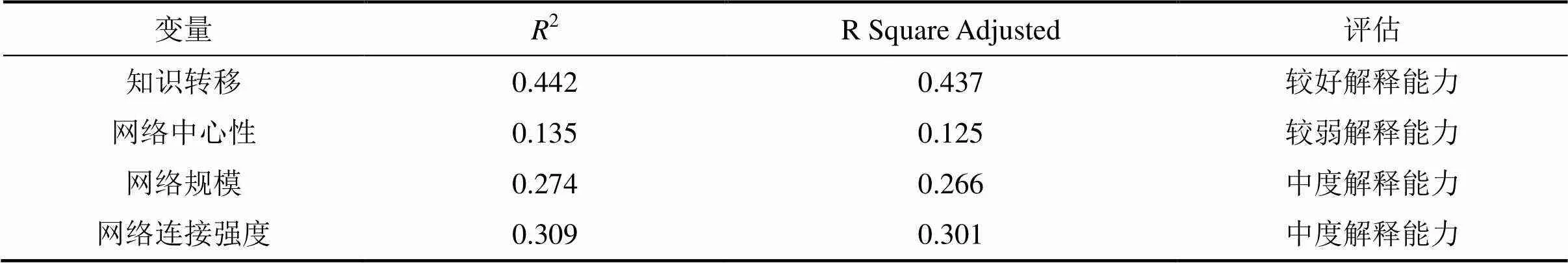

研究的重点是潜变量之间的关系,故采用2评价结构模型,如表5所示。从总体上来看,结构模型的解释能力适中,基本满足预期要求。

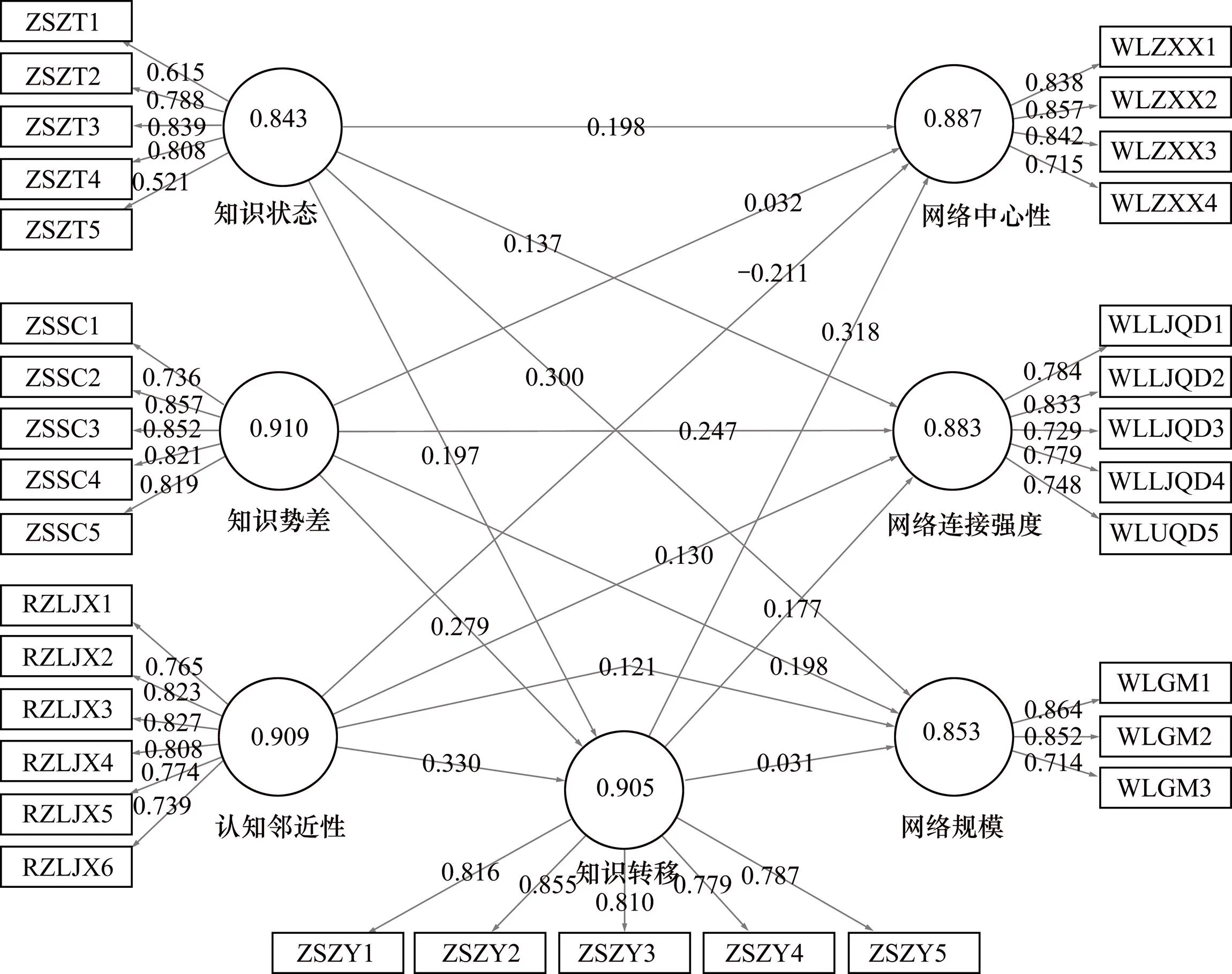

(二) 主效应假设检验

本文采用结构方程模型软件SmartPLS 3.0进行路径系数的回归估计,对模型进行拟合性检验,得到原始的模型路径图,变量中数值代表组合信度,路径中数值代表路径系数,如图2所示。对直接效应的路径系数及其显著性进行汇总,在提出的H1a-H3c中,除H2a、H3c和H3a(反向结果)未得到实证结果支持外,其余假设均成立,如表6所示。

表3 信度与收敛效度分析

(三) 中介作用检验

从表7中可以看出,在6条路径当中,5条具有显著性,1条不显著。在假设H4a-H5c中,除假设H5b外均得到实证结果支持;知识状态、知识势差和认知邻近性都能够促进知识转移,且认知邻近性对知识转移的影响路径系数最大;知识转移能够促进网络中心性的形成和网络连接强度的增加,且知识转移对的网络结构的影响路径系数最大。

本文对知识转移的中介效应进行Sobel 检验,采用SmartPLS3.0 自带的Bootstrap法,对样本进行500次抽样并运算,计算Sobel检验的统计值进行显著性检验,如表8所示。

从表8可以看出,在知识状态、知识势差和认知邻近性对网络中心性和网络连接强度的影响过程中,知识转移具有显著的中介作用。在知识状态、知识势差和认知邻近性对网络规模的影响过程中,知识转移的中介作用不显著,其原因是知识转移对网络规模的影响并不显著。知识势差对网络中心性的直接影响不显著,但是知识势差对网络中心性的中介效应显著,此时知识转移起到了完全中介的作用。

表4 因子AVE值平方根与因子间相关系数矩阵

注:对角线加粗部分为AVE值平方根

表5 结构模型效度

图2 影响因素对网络结构的整体效应

表6 路径系数及其显著属性

注:*,**,***分别表示p<0.05,p<0.01,p<0.001,下同;n.s表示不显著

表7 知识转移路径系数及其显著属性

表8 中介效果显著性分析表

以上实证结果证明,存在于该网络中的创新主体应通过不断的交流与学习,提升自身知识状态,它可以显著促进网络中心性的提升(=0.198,=3.086),增加整个网络的连接强度(=0.137,=2.201),扩大网络规模(=0.3,=4.718),促进新兴技术“多核心”创新网络的形成,从而成为网络中的核心节点。

创新网络中创新各主体的专业领域、知识结构、文化氛围、人力资本等存在差异,各主体对知识存量的积累不同,知识在各个主体之间分布的不均衡是引起网络结构变化的根本原因。知识积累的深度和广度不同,因此就存在不同的相对知识势差。知识势差的大小不仅与知识的质量、数量、知识结构有关,也与各主体方对知识与技术的知识存量及吸收的能力有关。本文实证结果证实了知识势差的增强会促进网络主体间的联结(=0.247,=3.819),促进网络规模的扩大(=0.198,=2.593)。居于高位势的创新主体往往会成为网络中的核心节点,知识势差的存在促进网络中心性的提升,然而该假设并未得到本文实证支持(=0.032,=0.454),原因在于知识势差过大也不利于网络间联系的产生,阻碍了网络中心性的提升。因此,在构建创新网络过程中,创新主体应选择知识势差适度的伙伴进行合作,避免盲目追求过高的知识差距而导致合作关系难以维系。

本文实证结果表明认知邻近性显著地阻碍了网络中心性的提升(=−0.211,=2.644),促进了网络连接强度的增加(=0.13,=1.963),且对网络规模的影响也不显著(=0.121,=1.744)。其原因在于认知邻近性具有双重作用,在带来机遇的同时也会产生风险。多数研究关注创新网络知识传输功能,而忽略产生新知识的功能。有研究发现,认知邻近性对合作具有显著负作用[53],过高和过低的认知邻近性都不利于合作,认知邻近性存在最优值。在知识生产的不同阶段,认知邻近性的作用不同,开发阶段需要较小的认知邻近性,以便寻求更多的创新机会。对于不同的合作类型,其作用也不同,在探索性研究中,认知邻近性越小越有利于合作;而在应用性研究中,认知邻近性越大越有利于合作[54]。因此,创新主体之间需要一定的认知邻近性,确保知识有效传输,但同时还要有一定的认知距离以促进创新。

镶嵌于网络中的各个创新主体在知识转移过程中要充分利用网络结构的积极影响,促使网络不断进化和完善。本文实证结果表明,知识转移对网络中心性和网络连接强度的影响过程都有显著的中介效应。但由于协调成本、交易费用以及知识转移过程中的知识损耗等,过大的网络规模必然会增加知识转移的成本;网络规模过小,又会由于某些功能的缺失而难以产生积极效应,因此在对网络规模的影响中,知识转移的中介作用并不显著。知识势差是引起知识转移、扩散的最主要原因,主体的知识状态越高,知识位势就越高,向外界进行知识转移或扩散的能力就可能越大。从个体或组织层面来看,认知邻近性作为沟通的基础,能促进创新主体之间进行快速的、大量的知识转移,从而影响网络结构。因此,创新主体在构建创新网络的过程中,应重视发挥知识转移的作用,促进网络的创新效率优化和结构提升。

五、结论与展望

本文从新兴技术“多核心”创新网络形成的实际问题出发,通过对知识因素于网络结构影响的关系研究发现,知识状态和认知邻近性均显著影响网络结构,知识势差对网络中心性的影响、认知邻近性对网络规模影响不显著,知识转移在知识因素对网络中心性和网络连接强度的影响过程中起中介作用。

在网络中,企业的知识状态和企业间认知的邻近性有利于知识转移的开展,加强网络间的连接强度,能够提升网络中心性。因此,企业应重视和鼓励创新网络内企业开展开放性知识活动,尤其是处在核心地位的企业,更应该积极主动地吸收、整合知识,将重构后的新知识转移到联盟网络中的其他企业,使企业和创新网络共同成长。研究结果表明,过大的网络 规模和知识势差反而不利于知识的交流与融合,企 业在构建创新网络时要注意维持合理的网络规模和 适度的知识势差,以利于提升企业间的沟通效率和效果。

创新网络的联结方式能够避免创新不足带来的“自我锁定”,限制创新过度产生的“自我毁灭”。因此,新兴技术企业要积极组建或加入创新网络,加强网络内各企业间平台合作及制度文化的嵌入,收集、积累和整合创新网络形成过程中的知识,避免知识获取和吸收过程中的路径依赖,鼓励创新网络内部和外部企业之间进行多频次、快速的互动交流,提高创新网络内企业整体的创造力和竞争力。

本文尽管验证了知识状态、知识势差和认知邻近性对新兴技术“多核心”创新网络结构的影响,但在问卷调查的范围、样本量和其他影响因素方面还有些不足,有待后续研究加以改进。

[1] 石乘齐, 党兴华. 技术创新网络中组织间依赖的影响因素及形成研究[J]. 管理工程学报, 2017, 31(1): 1−9.

[2] Dias R T. R&D and knowledge: A theoretical assessment of the internationalisation strategies[J]. International Journal of Technology Policy & Management, 2006, 6(6): 1−32.

[3] Santoro G, Vrontis D, Thrassou A, Dezi L. The internet of things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2017.

[4] Van Beek W S B. Knowledge management within the pyro metallurgical industry[D]. Washington:North-West University, 2008.

[5] Soto-Acosta P, Colomo-Palacios R, Popa S. Web knowledge sharing and its effect on innovation: An empirical investigation in SMEs[J]. Knowledge Management Research & Practice, 2014, 12(1): 103−113.

[6] Berchicci L. Towards an open R&D system: Internal R&D investment, external knowledge acquisition and innovative performance[J]. Research Policy, 2013, 42(1): 117−127.

[7] Wang C H, Chang C H, Shen G C. The effect of inbound open innovation on firm performance: Evidence from high-tech industry[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2015, 99(11): 222−230.

[8] Vrontis D, Thrassou A, Santoro G, Papa A. Ambidexterity, external knowledge and performance in knowledge-intensive firms[J]. Journal of Technology Transfer, 2017, 42(2): 374−388.

[9] Yli-Renko H, Autio E, Sapienza H J. Social capital, knowledge acquisition, and knowledge exploitation in young technology- based firms[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(6−7): 587−613.

[10] Teece D J. Technology Transfer by multinational firms: The resource cost of transferring technological know-how[J]. The Economic Journal ,1977,87(6): 242−261.

[11] Bresman H, Birkinshaw J, Nobel R .Knowledge Transfer in international acquisitions[J]. Journal of International Business Studies, 1999, 30(3): 439−463.

[12] 申小莉. 创新网络中知识转移的影响因素研究——基于中小企业实证样本的分析[J]. 科学学研究, 2011, 29(3): 432−441.

[13] Ankrah S N, Burgess T F, Grimshaw P, et al. Asking both university and industry actors about their engagement in knowledge transfer: What single-group studies of motives omit[J]. Technovation, 2013, 33(2−3): 50−65.

[14] Zander U. Exploiting a technical edge: Voluntary and involuntary dissemination of technology[J]. Institute of International Business Stockholm School of Economics, 2013.

[15] Karlsen J T, Gottschalk P. Factors affecting knowledge transfer in IT projects[J]. Engineering Management Journal, 2004, 16(1): 3−11.

[16] Joia L, Lemos B. Relevant factors for tacit knowledge transfer within organizations[J]. Journal of Knowledge Management, 2010, 14(3): 410−427.

[17] Cavusgil S T, Calantone R J, Zhao Y. Tacit knowledge transfer and firm innovation capability[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2003, 18(1): 6−21.

[18] Rhodes J, Hung R, Lok P, YH Lien,CM Wu. Factors influencing organizational knowledge transfer: Implication for corporate performance[J]. Journal of Knowledge Management, 2008, 12(3): 84−100.

[19] Maurer I, Bartsch V, Ebers M. The value of intra-organizational social capital: How it fosters knowledge transfer, innovation performance, and growth[J]. Organization Studies, 2011, 32(2): 157−185.

[20] Chuluun T, Prevost A, Upadhyay A. Firm network structure and innovation[J]. Journal of Corporate Finance, 2017, 44(6): 193−214.

[21] Johannes Glückler. Knowledge, Networks and space: Connectivity and the problem of non-interactive learning[J]. Regional Studies, 2013, 47(6): 880−894.

[22] Aloini D, Pellegrini L, Lazzarotti V, Manzini R. Technological strategy, open innovation and innovation performance: Evidences on the basis of a structural-equation-model approach[J]. Measuring Business Excellence, 2015, 19(3): 22−41.

[23] Capaldo A. Network structure and innovation: The leveraging of a dual network as a distinctive relational capability[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(6): 585−608.

[24] Leminen S, Nyström A G, Westerlund M, Kortelainen MJ. The effect of network structure on radical innovation in living labs[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2016, 31(6): 743−757.

[25] Gulati R. Network Location and learning: The influence of network resources and firm's capabilities on alliance formation [J].Strategic Management Journal,1999, 20(5): 397−420.

[26] Cowan R, Jonard N. Network structure and the diffusion of knowledge[J]. Journal of Economic Dynamics & Control, 1999, 28(8): 1557−1575.

[27] Musiolik J, Markard J, Hekkert M. Networks and network resources in technological innovation systems: Towards a conceptual framework for system building[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2012, 79(6): 1032−1048.

[28] Antonelli C. The system dynamics of collective knowledge: From gradualism and saltationism to punctuated change[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2007, 62(2): 215−236.

[29] 曹兴, 罗会华. 企业知识状态: 企业竞争优势的一种理论解析[J]. 中国软科学, 2005(11): 124−129.

[30] Dass N, Kini O, Nanda V, Onal B,Wang J. Board expertise: Do directors from related industries help bridge the information gap?[J]. Review of Financial Studies, 2014, 27(5): 1533−1592.

[31] Kogut B. The network as knowledge: Generative rules and the emergence of structure[J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(3): 405−425.

[32] Giudice M D ,Maggioni V. Managerial practices and operative directions of knowledge management within inter-firm networks: A global view[J]. Journal of Knowledge Management, 2014, 18(5): 841−846.

[33] 曹兴, 李文. 创新网络结构演化对技术生态位影响的实证分析[J]. 科学学研究, 2017, 35(5): 792−800.

[34] 吴伟伟, 刘业鑫, 于渤. 技术管理与技术能力匹配对产品创新的内在影响机制[J]. 管理科学, 2017, 30(2): 3−15.

[35] Fernández J R, Gallego I, Jiménez-Losada A, Ordóñez M. Cooperation among agents with a proximity relation[J]. European Journal of Operational Research, 2016, 250(2): 555−565.

[36] Cha M, Park J G, Lee J. Effects of team member psychological proximity on teamwork performance[J]. Team Performance Management, 2014, 20(1/2): 81−96(16).

[37] Geldes C, Felzensztein C, Turkina E, Durand A. How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster[J]. Journal of Business Research, 2014, 68(2): 263−272.

[38] Marrocu E, Paci R, Usai S. Proximity, networking and knowledge production in Europe: What lessons for innovation policy?[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2013, 80(8): 1484−1498.

[39] Chae S W. Perceived proximity and trust network on creative performance in virtual collaboration environment[J]. Procedia Computer Science, 2016, 91: 807−812.

[40] O'Leary M B, Wilson J M, Metiu A. Beyond being there: The symbolic role of communication and identification in perceptions of proximity to geographically dispersed colleagues[J]. MIS Quarterly, 2014, 38(4): 1219−1244.

[41] Wijk R V, Jansen J J P, Lyles M A. Inter- and intra-organizational knowledge transfer: A meta-analytic review and assessment of its antecedents and consequences[J]. Social Science Electronic Publishing, 2008, 45(4): 830−853.

[42] Tasi W. Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network posit [J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(5): 996−1004.

[43] Zhao Z J, Anand J. A multilevel perspective on knowledge transfer: Evidence from the Chinese automotive industry[J]. Strategic Management Journal, 2009, 30(9): 959−983.

[44] Spithoven A, Clarysse B, Knockaert M. Building absorptive capacity to organise inbound open innovation in traditional industries [J]. Technovation, 2010, 31(1): 10−21.

[45] Sengupta A, Ray A S. University research and knowledge transfer: A dynamic view of ambidexterity in british universities[J]. Research Policy, 2017, 46(5): 881−897.

[46] Brennecke J, Rank O. The firm’s knowledge network and the transfer of advice among corporate inventors—A multilevel network study[J]. Research Policy, 2017, 46(4): 768−783.

[47] Zobel A. Benefiting from open innovation: A multidimensional model of absorptive capacity[J]. Journal of Product Innovation Management, 2017, 34(3): 269−288.

[48] Caner T, Sun J, Prescott J E. When a firm's centrality in R&D alliance network is (not) the answer for invention: The interaction of centrality, inward and outward knowledge transfer[J]. Journal of Engineering & Technology Management, 2014, 33(C): 193−209.

[49] 王斌. 网络结构视角下的知识存量势差演化路经研究[J]. 情报理论与实践, 2015, 38(1): 49−52.

[50] Han M H. Research on simulation for the mechanism of knowledge potential difference between enterprises in the industrial cluster on knowledge transfer[J]. Applied Mechanics & Materials, 2013, 246: 317−321.

[51] Zahra S A, George G. Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(2): 185−203.

[52] 何郁冰, 梁斐. 产学研合作中企业知识搜索的影响因素及其作用机制研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2017(3): 12−22.

[53] Pierre-Alexandre Balland. Proximity and the evolution of collaboration networks: Evidence from research and development projects within the Global Navigation Satellite System (GNSS) industry[J]. Regional Studies, 2012, 46(6): 741−756.

[54] Petruzzelli A M. Proximity and knowledge gatekeepers: The case of the polytechnic university of turin[J]. Journal of Knowledge Management, 2008, 12(5): 34−51.

Research on factors influencing the formation of“multi-core” innovation network of emerging technology

YANG Chunbaixue1, CAO Xing1,2, GAO Yuan1

(1. School of Business, Central South University, Changsha 410083, China;2. Hunan First Normal College, Changsha 410083, China)

The innovation network has become an effective way to improve the efficiency of innovation. In the process of development and evolution of new technologies, the network structure will change. The position of innovation entities in the network will make changes with some innovative entities growing into the core of the network, which will make the network show “multi-core” characteristic. By analyzing the influencing factors of the formation of “multi-core” innovation network structure of emerging technology, and by constructing the model of influencing factors, empirical study finds that both the knowledge state and cognition proximity have significant influence on network structure, and that the influences of knowledge potential on network centrality and cognitive proximity on the network scale are not significant. In addition, knowledge transfer plays an intermediary role in the influence of knowledge factor on network centrality and network connection intensity.

potential difference of knowledge; knowledge state; cognitive proximity; knowledge transfer; network structure

[编辑: 谭晓萍]

2017−10−24;

2017−12−08

国家自然科学基金项目“新兴技术‘多核心’创新网络形成及企业成长机制研究”(71371071);国家自然科学基金项目“新兴技术创新网络液态化及其跨界创新研究”(71771083);湖南省哲学社会科学基金项目“湖南省战略性新兴产业技术赶超方式与路径研究”(16YBA088)

杨春白雪(1985—),女,河北三河人,中南大学商学院博士研究生,主要研究方向:技术创新,创新网络,知识管理;曹兴(1964—),男,四川大竹人,中南大学商学院教授、博士生导师,主要研究方向:技术创新,技术管理,知识管理;高远(1988—),女,河北唐山人,中南大学商学院硕士研究生,主要研究方向:知识管理

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2018.01.014

F276

A

1672-3104(2018)01−0102−10