纪委的独立性与廉洁性影响了反腐力度吗?

徐 雷, 李 健, 赵丰义

(1. 渤海大学 管理学院,辽宁 锦州 121013; 2. 渤海大学 经法学院,辽宁 锦州 121013;3. 辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036)

一、引 言

改革开放40年,中国已成为全球第二大经济体,但在改革开放创造了经济奇迹的同时,经济转轨和与之相伴的制度变革不适应导致了1978年以来的腐败蔓延(过勇,2006)。腐败是一种社会毒瘤,它对经济发展的负面影响已经被大量文献证实,尽管一些学者曾指出在管制泛滥的国家和地区,腐败能够像润滑剂一样帮助企业绕过不必要的管制,从而有利于经济福利,但这至多只是一个次优选择,更好的措施还是去除那些不合理的管制并根治腐败(Dixit,2016)。更重要的,一个经济体可以在存在一定程度的腐败条件下达到中等收入,但要实现高收入则需要更为清廉的政治生态(Easterly,2001; Rodrik,2003)。当前,我国正在进行一场规模空前的反腐斗争,截至2017年2月28日,十八大以来落马的省部级及以上官员已达119人(不含企业任职)①落马官员名单报道见中国经济网:http://district.ce.cn/newarea/sddy/201410/03/t20141003_3638299.shtml.。与此同时,国家监察体制改革也正在有序推进。

腐败问题并非我国独有,它是人类社会共同面对的严峻挑战,就当前各国反腐实践看,专门的反贪腐机构已在越来越多的国家和地区的腐败治理机制中扮演了重要角色。依据de Sousa(2010)的定义,反腐机构(Anti-Corruption Agencies,ACAs)是由政府建立、由公共财政支持,以打击腐败为使命的专门化组织。ACAs兴起于第二次世界大战结束后的前殖民地地区,ACAs在这些地区建立主要有两个原因,或者是因为殖民统治者希望通过整治腐败以重塑统治者形象,或者是因为新独立的政府要清除殖民统治下腐败的官僚体系。在这些ACAs中,新加坡的贪腐调查局(Corrupt Practices Investigation Bureau,CPIB)和中国香港特别行政区的廉政公署(Independent Commission Against Corruption,ICAC)被认为是效率最高的(Johnston,1999;Quah,2000)。冷战结束后,ACAs开始从发展中国家向发达国家、转轨国家向自由市场经济体扩展,表1列举了部分国家和地区的ACAs。

表1 部分国家和地区的反贪腐机构

然而,尽管越来越多的国家和地区建立了ACAs,但其反腐效果却不尽相同。Pope(2000)指出,多数ACAs是失败的,这种悲观的结论也被后续文献所证实(Doig等,2007;Heeks和Mathisen,2012)。Quah(2007)给出了成功的ACAs的六个先决条件:(1)ACAs自身必须是廉洁的;(2)ACAs必须独立于警察和政府控制;(3)必须具备综合的反腐法律;(4)ACAs必须拥有足够的人员和资金;(5)反腐执法必须公正;(6)政府必须被授权整治腐败。其中第一条强调了反腐机构自身廉洁的重要性,第(2)条和第(4)条都强调了反腐机构应具备足够的独立性。

我国的反贪腐机构由中国共产党纪律检查委员会(纪委)、监察部门、国家预防腐败局和检察院组成(见图1)。将我国的反贪腐机构与新加坡CPIB简单对比即可发现,我国的反腐机构多头设立且权力分散,缺乏独立性,反腐成效尚未达到人民的期望。然而,任何一个反腐机构要有效开展工作都要以具备一定的独立性为基本前提条件,从全球范围看,反腐败较为成功的国家的一个共同特点是反腐机构拥有对案件高度独立的调查权。在我国,反腐机构缺乏独立性的主要表现是纪委对同级党委的监管弱化。这一问题产生的主要原因是:尽管纪委名义上接受同级党委和上级党委的双重领导,但由于党章并未明确纪委书记的提名与任命权的具体归属,导致这一权力往往隶属于同级党委,因此事实上形成了“以同级党委领导为主”的局面(田彬彬和范子英,2016)。另外,由于地方纪委书记和检察院检察长主要在本地官员中选任,这些官员在本地具备广泛的社会关系,更容易被本地官员所俘获。在关系型社会中,如果监管者和被监管对象相互熟悉或是沾亲带故,则理论上讲,监管者徇私舞弊的可能性更大,这又对反腐机构的廉洁性造成了负面影响,使反腐机构履职能力受损,反腐力度下降,这也是腐败大案、窝案频发的重要原因。

图1 我国现行腐败治理架构

本文借鉴现有文献的研究方法,以省级纪委书记的特征变量考察纪委的独立性和廉洁性。本文的主要贡献是:首先,我们对反腐力度进行了重新测度。现有文献对如何测度腐败程度和反腐力度见仁见智,正是由于测度指标选择的差异,学者们在诸多问题上未能达成一致。本文认为贪腐案件的增长率更能反映一个地区的反腐力度,我们的结论也具有很强的洞见性和解释力,为后续研究提供了借鉴。其次,我们以省级纪委书记在其职业生涯中是否有违纪情况测度纪委的廉洁性,并考察其对反腐力度的影响,这项研究对现有文献做了重要补充,具有很强的现实意义。

本文以下部分安排如下:第二部分对现有文献进行评论,提出我们的研究假设;第三部分为研究设计与数据说明,并对如何测度反腐力度进行讨论;第四部分对计量结果进行分析;第五部分为结论性评述。

二、文献评论与研究假设

实际上,从现实经验上看,反腐机构的独立性与廉洁性对反腐败至关重要。首先,所谓独立性是指监督工作不会受到党派、团体或个人的干扰(Yong,2012)。独立的反腐败机构可以免于政治干扰而进行专业、持续的工作(Meagher,2004),增大腐败官员被查处的概率(Huther和Shah,2000),从而取得更好的反腐败成效。例如,中国香港地区的ICAC和新加坡CPIB都是直接隶属于最高行政当局的独立反腐败机构,它们对于中国香港和新加坡成为最清廉地区或国家发挥了重要作用(Quah,2000)。相反,各国经验表明,如果反腐败机构中人员的升迁、工资和预算等受制于被监督者,监督过程就会出现腐败,无法对政府官员进行有效监督(Transparency International,2007)。然而,尽管纪委已经成为我国的主要反腐机构,但其成立之初仅是作为一个工作部门而隶属于各级党委,在人事任免和经费预算等方面都受到各级党委的严格约束(刘洋,2014)。由于职责与权限界定问题,党委与纪委在我国党风廉政建设工作中的关系一直复杂、微妙(纪亚光,2015)。

有学者认为,官员的异地交流制度能够提升政策和政府的效率,如任期的限制能够减少官员的行政惰性(浦兴祖,1996),以及异地交流的官员能够更好地理解和贯彻中央的政策意图,有利于解决政府治理层面的信息不对称问题(Huang,2002)。然而,Nie和Wang(2016)的研究结果却显示,纪委书记是否“空降”对反腐败力度没有显著影响。而田彬彬和范子英(2016)则利用1998–2012年的省级面板数据证实了纪委书记异地交流对反腐力度的促进作用,并更为具体地指出异地交流的优势:第一,异地调任的纪委书记由中央纪委提名任免而非同级党委,这就减少了纪委书记所受到的同级党委的控制和干扰。第二,纪委书记的任免权向上转移,有利于提升纪委对同级党委的监督力度。第三,异地调任的纪委书记在本地人际关系简单,嵌入本地关系网络更加困难,也更难以被本地官员和精英俘获,有助于反腐力度的提升。

本文也认为,纪委书记的异地交流既能够有效排除同级党委对纪委履职的干扰,也能够抑制纪委书记向本地区关系型社会的嵌入,因此,“空降”纪委书记可以提高纪委的独立性水平。中国共产党十八届三中全会制定了纪检监察体制的改革方向,首次明确提出“各级纪委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织部门为主”。这可看作是中央要提高纪委独立性的明确信号。因此,基于现有文献和我国反腐实践,我们提出本文第一个研究假设:

假设1:纪委书记异地交流提高了反腐力度。

政党掌控政府并领导国家,世界各国普遍如此,因此对反腐具有重要意义的是强调单个官员的行为与政党利益保持一致,如中国共产党利用纪委体制进行反腐败操作是这一原则的具体体现(姜树广和陈叶烽,2016),纪委对贪腐官员的惩治能够纠正官员因追求个人私利而对执政党整体利益的破坏。随着社会廉政诉求的不断提升,纪委的权力也在不断加强。然而,“权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败”,阿克顿勋爵130年前的这一论断精辟地指出了腐败的根源所在。随着赋予反腐机构权力的扩大,反腐机构自身的腐败激励也会随之强化,这必将对反腐力度产生影响。但就我们所掌握的资料看,尚无对我国反腐机构自身腐败及其影响的专门研究。

从现实经验上看,我国腐败治理架构中对反腐机构的监管机制是缺失的,尽管纪委和检察院在查办案件过程中存在相互制约关系,但这种制约主要还是针对腐败案件的查处,彼此间的相互监管却是虚化的,因此,反腐机构自身的腐败问题仍时有发生。另外,随着纪委独立性的增强,其掌握的权力也将随之增长,这将形成更多的权力租金使纪委官员的腐败激励提高。例如,湖南省某市市委原副书记、纪委书记1997年下半年至2006年9月期间,为他人谋取利益,收受、索取他人贿赂,共计195次,收受贿赂及索贿共计折合人民币3 151.84万元①参见中华网:《湖南郴州原纪委书记曾锦春受贿3151万被判死刑》,http://news.china.com/zh_cn/domestic/945/20081120/15197768.html。。纪委书记腐败对社会的公平正义会造成严重损害,对反腐机构的履职能力和反腐力度造成严重的负面影响。基于此,我们提出本文的第二个研究假设:

假设2:纪委书记腐败降低了反腐力度。

三、研究设计与数据说明

(一)计量模型设定

根据前面的分析可知,空降纪委书记能够提高反腐力度,而纪委书记自身腐败则会降低反腐力度。本文将以贪污腐败官员数的增长率测度反腐力度,而考虑到官员腐败行为所具有的个体溢出和传染效应,应将其自我累积特征纳入检验模型中,因此本文将被解释变量的滞后项纳入解释变量。因此,本文计量模型设计具体如下:

(二)如何测度反腐力度

从现有文献看,尽管关注我国腐败问题的学者越来越多,但在对我国反腐机构的独立性和反腐力度的研究上,Nie和Wang(2016)以及田彬彬和范子英(2016)却是目前我们能够找到的仅有的两篇实证文献。两者均将省级纪委书记是否为异地调入作为纪委独立性的度量指标,但两篇文章的结论却是相反的。

Nie和Wang(2016)基于2003–2014年省级面板数据,采用双重差分方法,以平均每名腐败官员被追回的贪赃金额作为反腐败力度的主要衡量指标,并认为以该指标测度反腐力度有三点优势:“第一,平均追回的贪赃金额越大表明地方纪委付出的努力程度越高,且这一判断不依赖于对所有地区腐败水平的一致性假设。第二,给定一名被查处的贪腐官员,追缴其贪腐赃款的努力更倾向于反映反腐力度而不是腐败水平。否则,纪委可以通过减少追缴的赃款金额而对腐败官员从轻发落,因为这不会对纪委产生任何伤害。第三,我们发现平均追回的贪赃金额与纪委书记的晋升存在正相关关系。”研究结果显示,纪委书记是否“空降”(包括是否由中央直接下派、是否外省调任)对反腐败力度没有显著影响。

田彬彬和范子英(2016)利用1998–2012年的省级面板数据,采用倍差法(DID)对异地交流纪委书记是否提高了反腐力度进行了实证考察,结果表明,异地交流对提升区域内的反腐力度具有显著作用。他们以官员贪污贿赂立案数作为反腐力度的度量指标,其理由为“如果立案数表明的是一个地区的腐败水平,那么地方政府便有充分的激励来减少立案数,以掩盖本地区的腐败水平,吸引资本的流入,而不是像现在这样追求立案数的增长。”另外,张军等(2007)也将该指标解读为各省的反腐败力度,他指出:“广东、海南、广西三省人均立案数较低,反腐败力度应该理解为较小,与谢平和陆磊(2005)度量的华南金融腐败程度较高的结论比较吻合。华东和东北人均立案数最高,对应的金融腐败程度也较低。因此,我们可以认为,人均立案数可以部分地表征地方政府对官员腐败的治理力度。”

但是,更多的学者认为该指标所反映的是腐败程度(陈刚等,2008;周黎安和陶婧,2009;吴一平和芮萌,2010;范子英,2013;聂辉华等,2014;范允奇等,2014;方明月和聂辉华,2015;徐业坤和李维安,2016等),如Nie和Jia(2011)认为①转引自聂辉华:《腐败对效率的影响:一个文献综述》,《金融评论》2014年第1期。,如果立案数反映的是反腐力度,那么用于反腐败的公、检、法、司支出应该与立案数量正相关。然而,他们却发现各省人均司法支出与人均腐败立案数负相关,因此,立案数量反映的应是腐败程度。

本文认为,“公职人员贪腐案件数”这一指标在基本层面上仍是对一个地区腐败程度的反映,但它却受到反腐力度的影响,这种影响越大,它对腐败程度的偏离就越大。所以,这一指标既是对腐败程度的测度,也是对反腐力度的反映,在二者之间不停摇摆。棘手的是,反腐力度和腐败程度恰恰是彼此负相关的经济变量,因此,如果用其测度地区腐败程度,就一定要对反腐力度进行控制,如果用其测度地区反腐力度,就一定要对腐败程度进行控制,但现有文献却忽略了这一点,这也是现有文献在诸多议题上取得不一致结论的主要原因。

与这些研究不同的是,倪星和孙宗锋(2015)所采用的反腐力度测度指标是腐败案件数的增长率,他们采用路径分析方法发现,政府反腐败力度的增强与公众的清廉感知水平之间没有显著的相关关系。

本文在借鉴现有文献的基础上,将选取贪污贿赂和渎职犯罪人员数的增长率作为反腐力度的测度变量,依据如下:第一,腐败案件的审查从对贪腐嫌疑人的调查开始,如果反腐机构能够遵循一贯的法律标准,将能够做到对涉案人员的应查尽查。但是,如果反腐机构受到外界干扰,导致反腐力度下降,那么应立案嫌疑人免于立案的情况就会发生。第二,即使不存在外界干扰,在崇尚“和为贵”和“中庸之道”的中国传统关系型社会中,即使是腐败战线上的执法者,也会在人情世故层面考虑是否可以对涉案人员网开一面。也就是说,我们无法做出所有反腐官员均为铁面无私的假设。在这种情况下,贪腐人员数要比贪腐案件数在对反腐力度的反映上更为敏感。第三,增量反映变动情况,反腐力度的变化将在贪腐人员立案数量的变动上得到更为直接的体现。因此,基于上述理由,我们认为用贪污贿赂和渎职犯罪人员数的增长率来表示地区反腐败力度是一个更为合理的做法。

(三)数据说明

本文选择2003–2011年作为样本年份,主要是希望能够排除执政党换届对反腐力度所产生的结构性影响。2003–2011年在中共十六大和十八大之间,中央领导集体未经历大规模换届,能够保证本文选取的腐败测度指标较为一致地对各地历年腐败程度进行有效测度。由于西藏的数据不全,予以排除。

表2给出了变量说明,用于衡量各地反腐败程度的贪污腐败渎职人数来源于各年《中国检察年鉴》和各地人民检察院的年度工作报告,部分缺失的数据通过相关地方法律年鉴、经济年鉴和工作报告补充获得。纪委书记异地交流数据由作者手工整理,主要是通过搜索互联网得到相关信息,进而整理成描述省级纪委书记简历信息的数据库,当一年中有多位纪委书记任职时,我们将该年任职时间最长的纪委书记确定为该年的纪委书记。其他数据均来自历年《中国统计年鉴》、各省份统计年鉴和国家统计局网站资源。为了减少异方差和偏误,在实证分析之前对相关变量进行自然对数处理。表3给出了各变量的描述性统计。

表2 变量说明

表3 变量描述性统计

(四)估计方法

在计量方法上,本文选用了动态面板数据广义矩估计(GMM)法对回归方程进行估计,该方法由Arellano和Bover(1995)以及Blundell和Bond(1998)提出。

动态面板的数据难以避免内生性问题的产生,这是由于需要在模型的解释变量中引入因变量的滞后项所导致的,因此,由于使用传统估计方法对此类模型进行估计就会使参数估计出现有偏性和非一致性。而使用GMM方法在对动态面板模型进行估计时则具有以下两个明显的优点:第一,即使存在单位根时,估计结果仍然有效;第二,它能够通过恰当地使用工具变量而解决被解释变量与解释变量之间的内生关系问题(刘生福和李成,2014)。此外,工具变量的有效性决定了GMM估计的一致性,需要通过Sargan过度识别检验和差分误差序列相关检验,即不拒绝Sargan检验、是否一阶序列相关以及不存在二阶序列相关(Bond,2002)。

GMM估计方法包括两种形式,即差分GMM和系统GMM。但差分GMM具有一定的局限性,它无法估计不随时间变化的变量的系数。与其相比,系统GMM不存在差分GMM的此类局限,能够提高估计的效率。

四、计量结果分析

(一)纪委独立性与反腐力度

表4给出了我们基于模型(1)进行回归分析的结果。首先,在具体的模型设定中,由于本文用贪腐案件数的对数值测度腐败程度,但它会受到反腐力度的影响,存在内生性问题,因此我们将其作为内生变量加入模型中,且通过对回归结果的比较,我们设定最多使用其中的一个更高阶滞后值为工具变量。其次,该系统GMM模型共使用了48个工具变量,我们需要进行过度识别检验,结果表明,第(1)–(4)列的系统GMM估计结果均未拒绝Sargan过度识别检验,过度识别问题不存在于各模型中。另外,各列估计结果在5%的显著性水平上均不存在二阶误差残差自相关,GMM估计值是无偏和一致的。这证明了异地调任纪委书记显著提高了反腐力度。在第(1)列中,我们仅测度了纪委书记异地交流对反腐力度的影响,未加入其他控制变量,结果显示,异地交流纪委书记显著提高了反腐力度。第(2)列中,我们加入地区腐败程度控制变量,回归结果显示,地区腐败程度显著提升了反腐力度,这与我们的直观判断是一致的。此时,纪委书记异地交流变量仍与反腐力度显著正相关,且回归系数由之前的0.036 4提高到0.102 4。第(3)列我们加入了纪委书记个人特征变量,结果显示,纪委书记在本地任职时间显著提升了反腐力度,而异地交流纪委书记仍在1%的水平上显著提升了反腐力度。最后,在第(4)列中,我们又加入了人均GDP对数值和政府规模两个宏观经济变量,二者均与反腐力度显著正相关,此时异地交流的系数依然显著为正,本文的第一个理论假说得以基本证实,即纪委书记异地交流提高了反腐力度。

表4 纪委独立性与反腐力度:基本回归

交流形式可能会影响纪委书记异地交流的效果,有学者认为,中央官员到地方任职的目的是培养干部,对是否具备相应管理经验并不十分关注(杨海生等,2010),田彬彬和范子英(2016)的研究证实了平行交流的效果要显著高于央地交流。然而,本文认为,中央“空降”官员在独立性、反腐决心以及与中央纪委的协调上要强于平行交流官员,因此其交流效果可能会更好。因此,为对这一问题重新进行检验,本文将异地交流纪委书记分为央地交流与地地交流两类分别进行回归。结果如表5所示,Sargan检验和扰动项序列相关检验结果表明,第(1)–(6)列模型均不存在过度识别问题,且在5%的显著性水平上均不存在二阶误差残差自相关,表明GMM估计值均是无偏的和一致的。在央地交流组,从第(1)列到第(3)列,我们逐步加入相关控制变量,“空降”纪委书记对反腐力度的影响一直显著为正,且回归系数较为稳定。在地地交流组,只有第(4)列回归系数较为显著,而在第(5)列和第(6)列加入其他控制变量后,回归系数不再显著甚至变为负值,说明地地交流纪委书记对反腐力度的影响不明确、不稳健。这样的结果表明,央地交流是我们在基本回归中观察到的异地交流纪委书记所产生的反腐效应的主要来源,这与现有文献不一致。

表5 纪委独立性与反腐力度:央地交流与地地交流

(二)纪委廉洁性与反腐力度

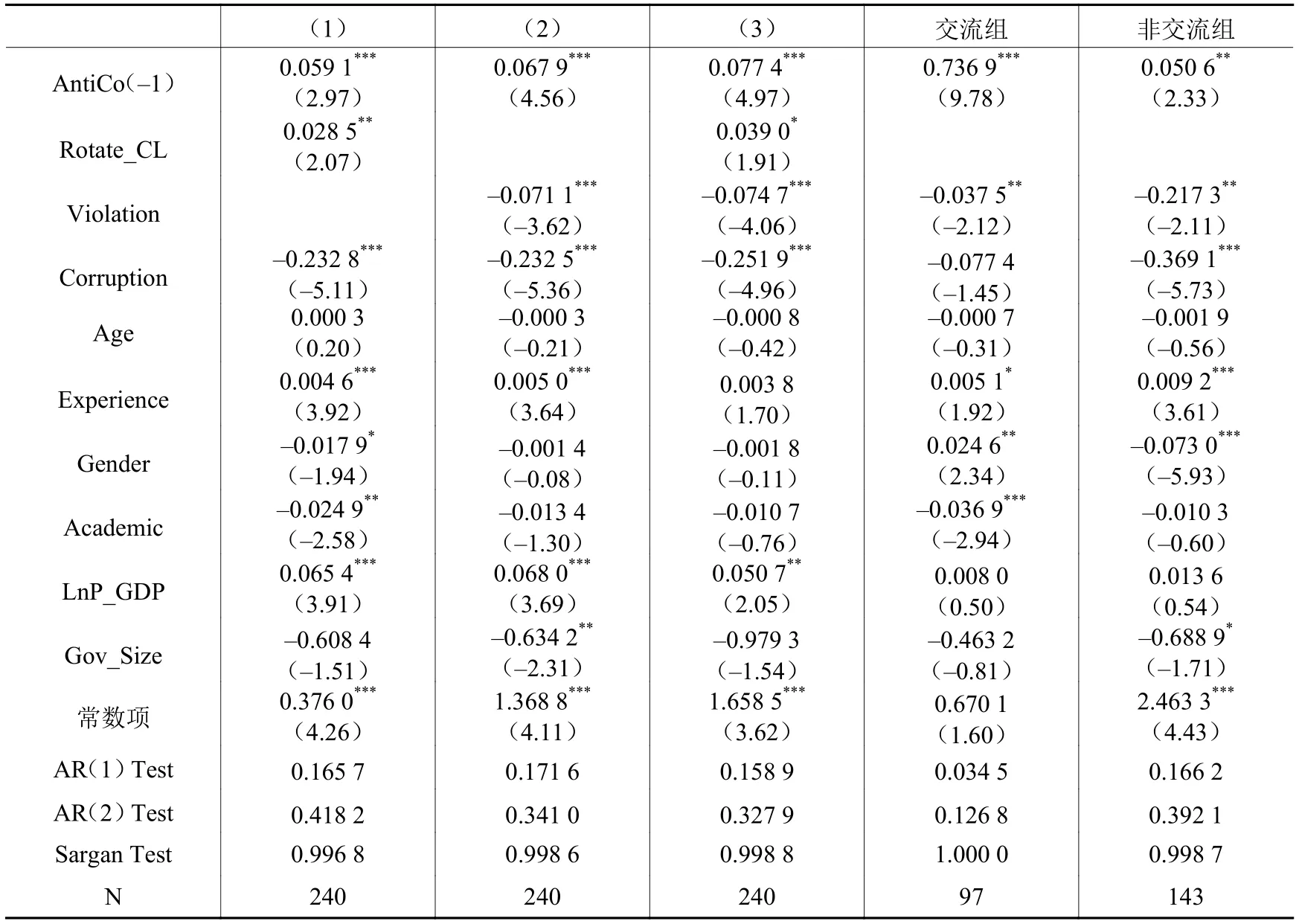

表6给出了我们基于模型(2)进行回归分析的结果,在第(1)列中,我们仅测度了纪委书记违纪对反腐力度的影响,未加入其他控制变量,结果显示,纪委书记违纪显著提高了反腐力度,但在未加入其他控制变量的前提下,这种结果也许是计量模型存在遗漏变量导致的,因此,我们仍采用逐步加入控制变量的方式考察二者间的关系。从第(2)列到第(4)列,违纪纪委书记均显著降低了地区反腐力度,这基本证实了本文的第二个理论假说。

表 6 纪委廉洁性与反腐力度

第(2)列中,我们加入地区腐败程度控制变量,回归结果显示,地区腐败程度显著提升了反腐力度,这与我们的直观判断是一致的。此时,纪委书记异地交流变量仍与反腐力度显著正相关,且回归系数由之前的0.036 4提高到0.102 4。第(3)列我们加入了纪委书记个人特征变量,结果显示,纪委书记在本地任职时间显著提升了反腐力度,而异地交流纪委书记仍在1%的水平上显著提升了反腐力度。最后,在第(4)列中,我们又加入了人均GDP对数值和政府规模两个宏观经济变量,二者均与反腐力度显著正相关,此时异地交流的系数并没有变化,依然显著为正,这就基本证实了本文的第一个研究假设,即纪委书记异地交流提高了反腐力度。为了进一步对研究假设进行检验,我们将样本分为交流组和非交流组来分别考察违纪纪委书记的影响。结果显示,不论是否为异地交流,纪委书记异地交流均显著降低了反腐力度,这再一次证实了本文的第二个研究假设。

(三)稳健性检验

计量模型(1)和模型(2)的回归结果证实了纪委书记的异地交流对反腐败的积极影响以及违纪纪委书记对反腐败的消极影响。但是,由于本文所选择的反腐败测度指标与相关文献有所不同,导致结论存在差异,即本文研究结果显示中央“空降”纪委书记能够显著提升反腐力度,而地区间平行交流的纪委书记却对反腐力度不存在显著影响,这一结果并不支持现有文献的已有结论。为了对计量结果做进一步检验,我们对反腐力度测度指标进行替换。基于前面的分析,反腐机构查办的贪腐人员数比贪腐案件数更能够反映反腐力度,因此,我们仍基于贪腐人数选择测度指标,并最终决定选用平均每个贪腐案件所查办的人员数测度反腐力度。反腐机构在工作业绩压力下追求腐败立案数的增长,那么,每个案件所查办的涉案人员对于反腐机构的边际效益就是递减的,因此,反腐机构是有激励降低对案件主犯外的其他涉案人员的查办力度的。所以,平均每个案件的立案人员数反映了反腐力度。

表7给出了以平均每个案件的立案人员数作为被解释变量的回归结果。第(1)列和第(2)列再次证实了本文的两个研究假设,即中央“空降”纪委书记对反腐力度显著的提升及违纪纪委书记对反腐力度显著的降低。在第(3)列中,我们将两个解释变量同时加入模型,纪委书记交流变量仍对反腐力度具有显著提升作用,纪委书记违纪变量也仍然与反腐力度显著负相关。我们又将样本分为交流组和非交流组考察违纪纪委书记的影响,结果没有发生改变,仍为显著负相关。可见,从稳健性检验的回归结果来看,央地交流系数仍然显著为正,表明纪委书记的交流提高了平均每个案件查处的腐败官员数,违纪纪委官员降低了平均每个案件产出的腐败官员数,反腐败指标的替换并不影响基本结论,本文的两个研究假设得到再次验证。

表 7 对计量结果的稳健性检验

五、结论与政策含义

本文对已有文献的反腐力度测度方法进行了评论,在此基础上开发了新的反腐力度测度指标,以2003–2011年的省级面板数据实证检验了省级纪委书记是否异地交流以及是否违纪对反腐力度的影响。研究结果表明,由中央“空降”的纪委书记显著提高了反腐力度,而其他省份平行交流的纪委书记对反腐力度的影响并不显著;有违纪情况的纪委书记显著降低了反腐力度。同时,我们还发现,年龄越小、在本地任职时间越长、经验越丰富的纪委书记对反腐力度有较为显著的正影响。另外,以人均GDP表示的经济发展水平的提高能够显著提升反腐力度,说明随着经济发展水平的提升,社会对腐败的容忍度会降低。本文的研究结论将为我国正在有序推进的纪检监察体制改革提供一定的理论支撑和经验证据。

本文所引申的政策含义十分明显。第一,由于中央“空降”的纪委书记能够提高反腐机构的独立性,并提高反腐效率,因此从政府的角度看,应该进一步强化纪委的垂直管理体制,并将垂直管理的范围进一步扩展至地市级和县级的纪委书记,强化反腐机构的独立性。第二,在选拔任命各级纪委书记时,一定要把好政审关,坚决杜绝纪委书记带病上岗,坚决杜绝纪委书记自身腐败情况的发生。这是因为,反腐官员腐败的恶劣影响远甚于一般的官员腐败,它传递了一种信号,即监管者亦是可以被收买的,这种信念一旦形成,腐败将发展成为一种社会文化,贪腐者将更加有恃无恐,对腐败的治理将更为困难。第三,要强化对纪检官员的监督和约束,减少自由裁量权。党内法规尤其是《中国共产党纪律处分条例》中关于违纪行为的规定过于原则化、概括化,情节认定标准不明确,处分幅度过宽过大,自由裁量权过大,这就带来了寻租空间。尤其是对基层纪检干部而言,他们大多是本地人,身处“人情官场”,有的甚至深处各种权力关系网之中,如果基层纪检干部滥用这种自由裁量权谋取私利,其行为于纪、于情、于理都不能让群众信服,必将极大削弱反腐败的社会效果。第四,要着力培育专业的反腐队伍,提高腐败监管者的专业能力,通过培训、交流、锻炼等多种举措打造有梯队、有层级的反腐队伍体系,让有能力、有干劲的青年干部充实到反腐队伍中来。第五,如何对反腐机构的绩效进行评价仍然需要进一步的探讨,如果仅以查处的腐败案件数量作为评价指标将难以避免反腐机构的行为扭曲,因此,设计科学、有效、具有可操作性的反腐机构绩效评价机制是十分必要的。

[1]陈刚,李树,尹希果. 腐败与中国经济增长——实证主义的视角[J]. 经济社会体制比较,2008,(3).

[2]范允奇,徐玉生,曹文轩. 公务员薪酬、腐败与经济增长——基于SVAR模型的实证研究[J]. 人文杂志,2014,(10).

[3]范子英. 转移支付、基础设施投资与腐败[J]. 经济社会体制比较,2013,(2).

[4]方明月,聂辉华. 腐败对企业契约实施的影响:来自中国企业的证据[J]. 经济社会体制比较,2015,(4).

[5]过勇. 经济转轨、制度与腐败——中国转轨期腐败蔓延原因的理论解释[J]. 政治学研究,2006,(3).

[6]纪亚光. 党委与纪委在党风廉政建设中的关系和作用评析[J]. 人民论坛,2015,(11).

[7]姜树广,陈叶烽. 腐败的困境:腐败本质的一项实验研究[J]. 经济研究,2016,(1).

[8]刘生福,李成. 货币政策调控、银行风险承担与宏观审慎管理——基于动态面板系统GMM模型的实证分析[J]. 南开经济研究,2014,(5).

[9]刘洋. 中共纪检体制变迁的现实逻辑及其创新问题析论[J]. 宁夏社会科学,2014,(6).

[10]倪星,孙宗锋. 政府反腐败力度与公众清廉感知:差异及解释——基于G省的实证分析[J]. 政治学研究,2015,(1).

[11]聂辉华,张彧,江艇. 中国地区腐败对企业全要素生产率的影响[J]. 中国软科学,2014,(5).

[12]浦兴祖. 当代中国政治制度[M]. 上海:复旦大学出版社,1996.

[13]田彬彬,范子英. 纪委独立性对反腐败力度的影响——来自省纪委书记异地交流的证据[J]. 经济社会体制比较,2016,(5).

[14]吴一平,芮萌. 地区腐败、市场化与中国经济增长[J]. 管理世界,2010,(11).

[15]徐业坤,李维安. 腐败:私有投资的润滑剂还是绊脚石?[J]. 经济社会体制比较,2016,(2).

[16]杨海生,罗党论,陈少凌. 资源禀赋、官员交流与经济增长[J]. 管理世界,2010,(5).

[17]张军,高远,傅勇,等. 中国为什么拥有了良好的基础设施?[J]. 经济研究,2007,(3).

[18]周黎安,陶婧. 政府规模、市场化与地区腐败问题研究[J]. 经济研究,2009,(1).

[19]Ali A M,Isse H S. Determinants of economic corruption:A cross-country comparison[J]. Cato Journal,2003,22(3):449–466.

[20]Arellano M,Bover O. Another look at the instrumental variable estimation of error-components models[J].Journal of Econometrics,1995,68(1):29–51.

[21]Blundell R,Bond S. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models[J]. Journal of Econometrics,1998,87(1):115–143.

[22]Bond S R. Dynamic panel data models:A guide to micro data methods and practice[J]. Portuguese Economic Journal,2002,1(2):141–162.

[23]Braun M,Di Tella R. Inflation,inflation variability,and corruption[J]. Economics and Politics,2004,16(1):77–100.

[24]de Sousa L. Anti-corruption agencies:Between empowerment and irrelevance[J]. Crime,Law and Social Change,2010,53(1):5–22.

[25]Dixit A. Anti-corruption institution:Some history and theory[R]. International Economic Association Roundtable on Institutions,Governance and Corruption,Montevideo,Uruguay,2016.

[26]Doig A,Watt D,Williams R. Why do developing country anti-corruption commissions fail to deal with corruption? Understanding the three dilemmas of organisational development,performance expectation,and donor and government cycles[J]. Public Administration and Development,2007,27(3):251–259.

[27]Easterly W. The elusive quest for growth[M]. Cambridge,MA:MIT Press,2001.

[28]Fisman R,Gatti R. Decentralization and corruption:Evidence across countries[J]. Journal of Public Economics,2002,83(3):325–245.

[29]Heeks R,Mathisen H. Understanding success and failure of anti-corruption initiatives[J]. Crime,Law and Social Change,2012,58(5):533–549.

[30]Huang Y S. Managing Chinese bureaucrats:An institutional economics perspective[J]. Political Studies,2002,50(1):61–79.

[31]Huther J,Shah A. Anti-corruption policies and programs:A framework for evaluation[R]. Working Paper No.2501,2000.

[32]Johnston M. A brief history of anticorruption agencies[A]. Schedler A,Diamond L,Plattner M F. The selfrestraining state:Power and accountability in new democracies[C]. Boulder,CO:Lynne Rienner,1999.

[33]Kunicová J,Rose-Ackerman S. Electoral rules and constitutional structures as constraints on corruption[J].British Journal of Political Science,2005,35(4):573–606.

[34]Meagher P. Anti-corruption agencies:A review of experience[R]. Paper No.04/02,2004.

[35]Nie H H,Wang M Q. Are foreign monks better at chanting? The effect of ‘airborne’ SDICs on anticorruption[J]. Economic and Political Studies,2016,4(1):19–38.

[36]Pope J. Confronting corruption:The elements of a national integrity system[M]. Berlin:Transparency International,2000.

[37]Quah J S T. Accountability and anticorruption agencies in the Asia-pacific region[A]. Combating corruption in Asian and pacific economies[C]. Manila:Asian Development Bank,2000.

[38]Quah J S T. Anti-corruption agencies in four Asian countries:A comparative analysis[J]. International Public Management Review,2007,8(2):73–96.

[39]Rodrik D. In search of prosperity[M]. Princeton,NJ:Princeton University Press,2003.

[40]Transparency International. Global corruption report 2007[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2007.

[41]Yong G. The evolvement of the Chinese communist party discipline inspection commission in the reform era[J]. China Review,2012,12(1):1–23.