房—价、住房支付能力与刑事犯罪

——基于中国省级面板数据的实证分析

常 雪, 苏 群, 周春芳,2

(1. 南京农业大学 经济管理学院,江苏 南京 210095; 2. 江苏省社会科学院 农发所,江苏 南京 210004)

一、引 言

改革开放以来,中国经济持续快速增长,城乡居民的收入水平大幅度提升,人民生活水平也得到了显著改善。但是伴随着经济增长,20世纪80年代以来我国刑事案件总量也保持明显的增长趋势。《中国统计年鉴》数据显示,与2000年相比,2014年公安机关立案的刑事案件数量已经翻了一番。社会稳定是经济发展的重要前提,犯罪率的持续上升,不仅威胁居民日常的人身和财产安全,还会造成社会恐慌和动荡,影响国家长治久安和健康发展,偏离中国构建和谐社会的目标。因此,对犯罪问题的研究一直是国内外学者的重要议题。自Becker(1965)提出犯罪经济理论以来,众多学者关注到犯罪率持续增长的影响因素,以期通过剖析犯罪的影响因素,达到预防犯罪、促进经济发展、维护社会稳定的目的,这些因素涉及警力(许玲丽和周亚虹,2011)、民生支出(陈刚,2010;毛颖,2011)、收入差距(Kelly,2000;郭晓红,2012)、教育(Buonanno和Montolio,2008;崔玉平,2010)、户籍制度(陈硕,2012;王同益,2016)、失业率(章元等,2011;Fallahi和Rodríguez,2014)等社会、经济的各个方面,对解释犯罪率的攀升提供了有益的思路。然而,在社会经济稳步发展的情况下,一方面户籍制度改革的推进和社会保障制度的构建已经极大改善了城乡居民的就业和生存环境;另一方面,无论是城乡居民的收入水平、人均受教育程度,还是民生支出与公共安全投入虽然都不断提高,但这些方面的改善并没能改变犯罪率持续上升的态势,这是否说明,除了已有研究探讨过的因素,还存在其他造成社会不稳定的因素。本文试图从房价的视角,研究其对我国犯罪率的影响及其作用机理,以期发现一些有价值的结论。

自中国住房制度改革以来,住房问题,尤其是快速增长的房价已经成为人们关注的焦点。节节攀升的房价导致普通收入的居民对房产可望而不可即,给我国城镇居民以及众多的流动人口带来了巨大的经济负担和精神压力。尽管多地实施“限贷”、“限购”等房地产调控政策,但是房价持续快速上涨的态势并没有得到缓解。根据国家统计局2016年8月公布的70个大中城市住宅销售价格变动情况,与2015年同期相比,70个大中城市中有62个城市新建商品住宅价格上涨,同比价格变动中,最高涨幅为44.3%。高房价绝非仅仅是经济问题,住房作为一种基本需求,房价上升,一方面,可能导致部分行为者迫于经济压力而实施盗窃、诈骗、抢劫等以财产为目的的犯罪;另一方面,房地产投资进一步拉大了不同群体的收入差距,容易使低收入群体产生相对剥夺感,进而出于报复、仇富等心理做出失范行为。

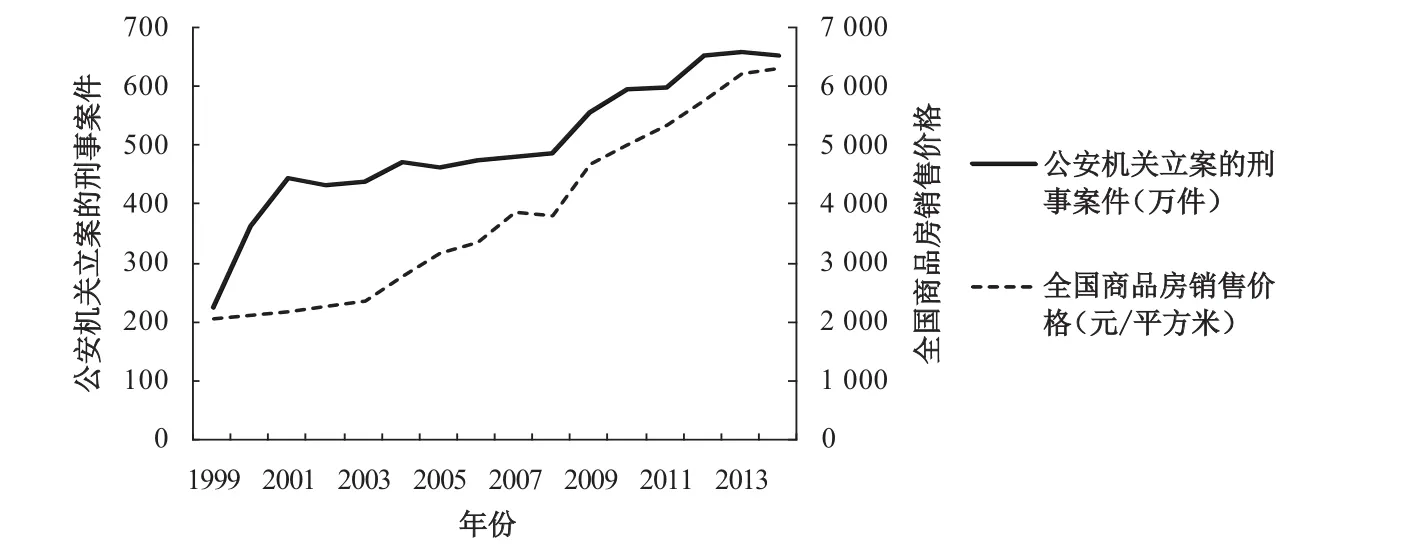

本文通过对1999年至2014年全国公安机关立案的刑事案件数量与全国商品房平均销售价格数据的整理,发现两者具有明显的同周期趋势(如图1所示)。如果将刑事犯罪率细化到各省份,同样发现高犯罪率地区与高房价地区具有较高的一致性(如图2所示)。其中,东部沿海地区房价较高,犯罪率也较高;东北及中部一些地区犯罪率和房价均处于较低水平;西部地区中的新疆维吾尔自治区,由于特殊原因犯罪率较高,导致该地区犯罪率与房价匹配性较差,但从全国范围来看,总体分布情况比较一致。

图1 刑事案件与房价趋势图

纵观国内外对犯罪率影响因素的研究,目前在控制变量中涉及房价的文献只有两篇(徐宏发,2014;徐宏发,2015),且都存在需要改进的地方。已有研究的数据截止于2010年,并且没有考虑到物价以及居民收入的变化。一方面,2010年至今,全国商品住房与教育资源、婚姻挂钩越来越普遍,再加上城市中涌现了大量的流动人口,特别是举家搬迁的流动人口增加,对商品房的需求快速增长,房地产市场与社会治安环境均发生了明显的变化;另一方面,近些年房价和居民收入都有较高水平的提升,当讨论房价上涨的影响时,还应参考商品消费指数的变化以及居民收入的提高,仅用房价一个指标很难反映居民的实际购房能力。为此,本文将使用1999–2014年省级面板数据,从经济学角度检验房价上涨对犯罪率的影响及其影响机制,并将房价与城乡居民收入相结合,验证住房支付能力是否是导致各省份犯罪率上升的原因,从而为改善治安环境、促进社会稳定提供新的努力方向。

图2 全国平均房价和人民检察院每万人逮捕人数分布图

二、理论分析

根据Merton(1938)的失范—压力理论,任何社会都会确立一些它认为值得追求的目标,通常是金钱等物质目标或者社会地位和声望等象征“成功”的精神目标。实现目标的途径往往因个人所处的阶层和地位的不同而存在差异,当一个人无法用合法的手段或制度性的手段达到目标时,压力或紧张感就会产生,当紧张状态累积到一定程度时,就会产生挫败和愤怒等紧张情绪,越轨和犯罪就成为一种替代性手段。与此类似的还有1939年美国耶鲁大学心理学家多拉德和米勒等5人提出的挫折—攻击理论(frustration-agression hypothesis),用于解释挫折感对人类产生攻击行为的影响,攻击行为的内部动力主要来自人自身“追求优越”的动机,这种驱动力受到内部或外部的阻碍时,会形成自卑感,如果环境中存在引起攻击的线索时,会进一步导致对社会和他人的敌对,产生某种形式的攻击行为。

根据以上理论,挫折感可能来自于情感、经济、职业和身份地位等多方面,房价上涨在经济上和情感上都有可能给普通居民带来一定的压力和挫折感。在经济方面,住房是普通居民的生活必需品,且随着人们生活水平的提高,改善住房条件的需求进一步增强,而随着房价的上涨,人们实现购房目标的难度加大,所要承受的经济负担加强,会产生自卑等消极情绪。与此同时,住房的价值不再局限于居住的功能,住房已经与婚姻、教育、社会福利等紧密联系在一起,关乎居民的子女入学及享受户籍制度附加的其他福利等一系列实际问题,住房对于普通居民起着超越居住和投资以外的作用。房价持续上涨,会导致部分居民的住房需求难以得到满足,从而产生巨大的压力和紧张情绪。研究表明,高房价通过影响居民的储蓄、投资行为,从而导致城镇居民的福利水平普遍下降,其中低收入阶层下降最多(陈彦斌和邱哲圣,2011)。对于租房者来讲,租房费用也随房价上涨而增加,可支配收入减少,影响租房者的生活质量。因此,房价暴涨会给一部分居民带来较重的经济负担和精神压力,为了减缓由此造成的压力和挫折感,一方面会为了购房,选择快捷但是不被社会认可的非法赚钱途径,如盗窃、诈骗、敲诈、贪污等以获得金钱财物为目的的经济犯罪;另一方面还可能由于心理不满而迁怒于他人和社会,采取报复社会式的极端行为,如损坏公物、打架等暴力犯罪。

房价暴涨也会引发情感方面的压力和挫折感,进而发展为犯罪。高房价的刺激导致婚姻向物质化和金钱化趋势发展,是否有房成为重要的择偶标准之一,有房者,尤其是拥有高附加值房产的人在婚姻市场中的优势体现出来,也因此产生大量因住房条件处于劣势而被淘汰的未婚青年,随着挫折感的加强,极易产生失衡心理,因一时冲动而做出不理智的行为。并且房价上涨导致房屋增值,众人对房产的分配产生前所未有的重视,并由此催生出一系列与拆迁补偿、财产分配相关的经济纠纷,导致熟人、亲属之间原本亲密的关系出现嫌隙或是反目,由此产生的案件也不在少数。甚至出现以诈骗为目的的骗婚,经济纠纷还有可能进一步演化为人身伤害等暴力冲突。

另外,高房价更是恶化了我国大量流动人口的住房问题,可能会引发社会犯罪率的升高。以流动人口中占有较高比例的农民工为例,根据2014年全国农民工监测调查报告,农民工居住支出已经占生活消费支出的47.1%。可见住房支出已经成为农民工日常消费的主要开支。为了节约住房成本,租金低廉的城乡结合部或城郊多成为农民工聚集的地方。社会解组论(social disorganization theory)将违法行为与居住环境联系在一起,犯罪并不是孤立的社会现象,具有一定的地区集聚性,芝加哥学派的犯罪学家Clifford Shaw和Henry Mckay在1900–1933年间对55 998份城市区域少年犯罪进行记录发现,犯罪率高的区域具有居民流动性强、公共设施不足、住房破败、环境卫生较差等特点,也往往伴随较多的其他社会问题。我国城镇化进程中,流动人口众多,特别是大量处于非正规劳动力市场的流动人口,他们承受着较为繁重的劳动强度,工作的稳定性相对较差,医疗、养老等社会保障缺乏,市民化的进程因住房问题受到巨大的阻碍。这些集聚在工厂附近或是城郊的大量劳动者业余生活十分匮乏,被边缘化的感受强烈,劳动之余会以酗酒、赌博等不良的方式消遣时间,极易形成以居住环境为基础的亚文化,引发社会失序。此外,信贷对外来人口以及一些低收入者较为严格,贷款门槛较高,受贷款难、落户难、收入不稳定等因素的影响,这部分群体买房难度很大,一般来说,无房者会比较难以融入城市(韩俊强,2013),很难对城市产生归属感,这会降低其犯罪的心理成本和机会成本,诱发其成为社会不稳定因素。而数据也恰恰显示,流动人口犯罪率远远高于普通居民,如北京市刑事案件的82%来自非京籍的流动人口①参见《刑事案件分析报告:流动人口成犯罪主流,非京籍占82%》,人民网,http://legal.people.com.cn/n/2013/0929/c204446-23078496.html.2013-9-29。,在广州市,这一比例同样高达86%②参见《广州流动人口犯罪占全市犯罪86%,安全感呢?》,广州日报,http://gz.southcn.com/content/2015-08/11/content_130400787.htm。,远高于流动人口在总人口中所占的比重。

在考虑住房支付能力的情况下,以往研究证明东部地区的房价收入比要高于中部和西部地区(董昕和周卫华,2014),说明东部地区住房支付能力较弱,而在全国犯罪率较高的地区中,东部省份占了大部分。虽然房价与居民收入都呈现逐年递增的趋势,甚至社会平均收入的增长在某些地区可能要高于平均房价的增长,但是由于收入分配不平衡,低收入家庭在整个社会中占有更高的比例,因此,实际上富裕家庭的房价收入比在降低,而贫困家庭的房价收入比在上升(周华东和周亚虹,2015),低收入人群和高收入人群的住房支付能力的差距在逐渐拉大,低收入群体的住房支付能力相对降低,购买自住房的难度较大,房价增长过快损害的是大部分人的福利。

综上分析,提出本文第一个研究假说:

假说1:房价越高,犯罪率越高;农村居民和城镇居民的住房支付能力越低,犯罪率越高。

房价上涨还会扩大不同群体的收入差距。布劳夫妇的研究表明收入差距的存在会产生相对剥夺感,产生愤怒倾向,生成犯罪行为(Blau和Blau,1982)。“相对剥夺感”是一种行为者通过将自己的处境与某些参照物对比,认为自己处于劣势的主观心理感受。马克思曾就“相对剥夺感”做过形象的描述,当一座小房子周围都是小房子时,它能满足人们对于住房的一切要求,但当小房子周围出现宫殿,对比之下,小房子就会显得如茅屋般简陋。随着房价的不断攀升,随之而来的是贫富差距不断拉大,收入差距、贫富差距是刺激产生相对剥夺感的主要来源,现有研究已经证实收入差距对犯罪率的上升有重要的解释作用(吴一平和芮萌,2011)。由于房产具有长期使用和保值增值的特性,中国的城市住房市场存在明显的分割,按照是否拥有投资性住房和自住性住房可以将居民分为三类:有投资性住房的家庭,可以通过转让或出租多余的住房而获得财产性收入;有自主性住房的家庭,由于住房是刚性需求,房价上涨仅会增加家庭的账面财富,并不能起到改善家庭生活的作用;尚未拥有住房的家庭,一方面买房难度升级,并且租房费用提高,另一方面即使有能力购买住房,也需要支付更多的费用,面临较大的经济压力。房价上涨导致多房者从中获益,无房者利益受损,其中隐含着收入分配的恶化,再加上投资渠道的有限性,高收入者大量购房,再次推动了住房投资的需求膨胀和价格上涨,高涨的房价反过来又进一步恶化收入分配。因而房价的快速增长会拉大贫富差距,进而拉大不同收入群体的心理距离,容易形成互相对立的阶层。再者,在房价飙升的地区,购房依然很热,难免让一些低收入人群产生更为强烈的仇富心理。加之,对于房产这类看得见的财产比收入和储蓄更加公开地出现在人们的生活中,更容易对低收入人群产生贫富差距的直观感觉,生成相对剥夺感,进而引发犯罪。房价上涨所产生的收入差距和财富差距具有紧密的关系,高收入家庭会拥有更多的财富(梁运文等,2010),同时家庭财富越高,其工资性收入也越高(林芳等,2014),财富持有不平等会导致收入差距的拉大。由于财富差距难以准确衡量,本文以收入差距近似代替房价上涨刺激犯罪的影响途径,由此,提出本文的第二个研究假说:

假说2:房价上涨会拉大收入差距,进而对犯罪率产生影响。

三、计量模型与数据描述

由于我国自1998年开始对住房制度实施彻底的货币化和市场化改革,明确提出停止住房实物分配,促进住房商品化。自此,我国的住房体制由传统的福利住房体制转向市场化的住房体制。因而,商品房销售价格数据最早可追溯至1999年。考虑数据的可获得性和准确性,本文将利用1999–2014年的省级面板数据对房价上涨和犯罪率的关系进行分析。

(一)模型设定

1. 固定效应模型

本文首先采用固定效应模型来分析房价和房价收入比对犯罪率的影响。其中,式(1)为房价对犯罪率的影响模型,式(2)为房价收入比对犯罪率的影响模型。

2. 动态面板数据模型

考虑到刑事犯罪具有惯性,上一年的刑事犯罪率对本年的刑事犯罪率有显著的正面影响(毛颖,2011)。根据莱默特(Edwin M.lement)和贝克尔(Howard Becker)的标签理论,有过犯罪经历的人有可能被“标签化”,在开始新生活和重新就业时受到排斥,有更低的预期工资,对这些有过入狱经历的人,犯罪的机会成本更小。因此,本文加入犯罪率的滞后一期数据,进一步构建动态面板数据模型对房价与犯罪率的关系进行验证。式(3)和式(4)分别代表房价和房价收入比对犯罪率的回归方程。

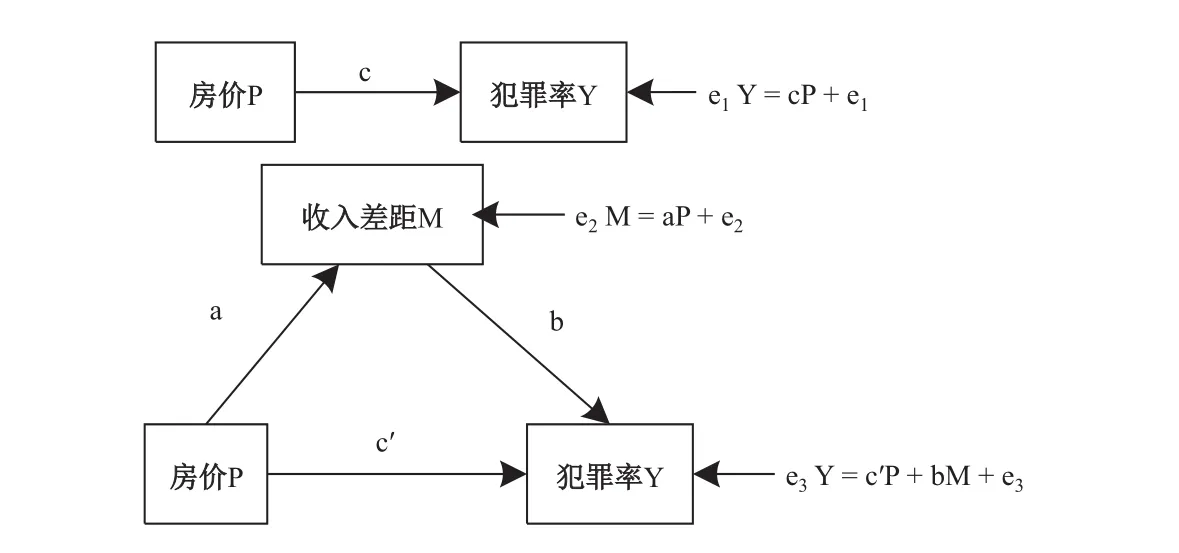

结合上文中的理论分析,为了验证假说中的影响机制,本文构建中介效应模型,对房价通过拉大收入差距影响犯罪率的途径进行实证研究。根据理论假说,本文参考温忠麟教授(温忠麟等,2004;温忠麟和叶宝娟,2014)对中介效应模型的相关研究经验,构建中介变量示意图(如图3所示)。构建的模型包括如下三个方程:

图3 中介变量示意图

其中,Y代表犯罪率,P代表房价,M代表城镇居民内部的收入差距。系数c为房价对犯罪率的总效应;系数a为房价对中介变量收入差距的效应;系数b是在控制了房价的影响后,收入差距作为中介变量对犯罪率的效应;系数是控制了收入差距后,房价对犯罪率的直接效应。是回归残差。

(二)变量定义和数据描述

本文的因变量为各省份的年度刑事犯罪率。对于犯罪率的定义,一般有公安机关立案的刑事数量以及人民检察院批准逮捕和起诉的数量两种口径。张向达和张家平(2015)以公安机关对于刑事案件每10万人的立案数作为衡量全国刑事犯罪率的指标,但是从省级层面进行分析时,部分省级公安机关立案数据并未有详细的记载。陈力朋等(2014)利用各省刑事批捕人数占全国的比例推算出各省刑事立案数,此种换算方法以各省刑事立案数与刑事批捕人数在全国范围内占相同的比例为假设,而实际上并没有充分的证据能证明这一假设成立。本文采取各地区人民检察院每万人批准逮捕的刑事犯罪嫌疑人数作为衡量犯罪率的指标。数据来源于2000–2015年各省(市、自治区)人民检察院工作报告。根据逮捕的法律条件,有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚才会被逮捕,因此,以人民检察院批准逮捕的人数作为衡量刑事犯罪率的近似指标具有合理性。

本文衡量房价的关键指标是房价和房价收入比。为了消除物价因素的影响,房价数据用零售商品价格指数(以1998年为基数100)对商品房平均每平方米销售价格数据平减。考虑到农村人口到城市购房的需求提高,且城市和农村的家庭收入存在较大差异,本文分别计算农村居民和城市居民的住房支付能力,以房价收入比衡量,其中城市房价收入比以“商品房价格”与“城镇居民家庭人均可支配收入”之比衡量,农村房价收入比以“商品房价格”与“农村居民家庭人均基本纯收入”之比衡量,房价收入比越高,说明住房支付能力越低。

在控制变量的选择上,本文参考了多位学者的研究结论,选取的控制变量包括:经济因素有经济发展水平、收入差距、城市化水平和失业率;社会因素有教育、互联网普及率、性别比;政府方面的因素有福利支出、公共安全支出以及“严打”的实施。其中作为中介变量的收入差距主要以城镇居民内部的收入差距为衡量指标,我们根据1999–2014年各省及直辖市城镇常住居民按收入分组五等份或七等份的家庭人均可支配收入情况,计算了城镇居民收入分布的基尼系数,计算方法参照Yao(1999),假定样本人口可以分成n组,设wi和fi分别代表第i组的人均收入份额和人口频数(i=1,2,…,n),对全部样本按人均收入由小到大排序后,基尼系数G可以表为从1到i的累积收入比重,B为洛伦兹曲线右下方的面积,表1是计量模型中各变量的定义和基本统计。

1940年,浙江大学流徙到遵义,校长竺可桢邀请费巩担任训导长。接受职位之后,费巩说:“吾不要训导长的薪俸,仍要教授原俸,一年可省出四五千元来,可拿这笔省出的钱用在学生物质生活的改善上面。”费巩上任后,就在后勤方面下大力气。他亲自动手烧开水为学生杀臭虫。学生宿舍灯光太暗,他花费许多精力设计出一种亮度大烟气小的植物油灯,并拿自己的工资购买玻璃、铅皮等材料,制作了800多盏分发到学生宿舍。在费巩看来,训导长代表着一个学校的道德形象,他想以此举告诉学生:学校是真心地爱着学生的,不论他的家境是否富裕,也不管他的才华是否出类拔萃,以后是不是一定会做耀人眼目的“路灯”。

表1 变量的基本描述

四、实证结果

(一)固定效应模型回归结果

虽然模型中包含了一些影响房价的因素,但由于各省份之间的地区差异,仍可能存在一些不随时间变化的遗漏变量,需要检验是否存在个体效应。因此,本文使用了F统计量和Hausman检验法对模型形式进行选择,结果表明,选择固定效应模型估计更为合理。

回归结果如表2所示,其中第(1)列为房价方程的回归结果,第(2)列和第(3)列分别为城镇居民和农村居民住房支付能力的回归结果。结果显示,房价和房价收入比的效应均在1%水平上显著为正,在控制其他因素不变的情况下,房价上涨1%,会导致每万人逮捕的犯罪人数增加0.233人。城市的房价收入比每增加1单位,每万人逮捕人数增多0.952人;农村的房价收入比每增加1单位,每万人逮捕人数大约增多0.4人,总体看来城镇居民的住房支付能力比农村居民的住房支付能力对犯罪率的影响更大,可能由于城镇居民的购房需求更为迫切,房价上涨对城镇居民的不良影响更为深远。回归结果验证了上文中的假说1,说明房价的快速上涨及其与可支配收入的不匹配增长已经成为影响社会稳定,造成犯罪率攀升的重要原因。

表2 固定效应模型回归结果

从影响犯罪的控制变量来看,中国人口的男女性别比失衡也是影响犯罪的一个重要因素,具体来讲,男性人口与女性人口的比例每增加0.1,每万人逮捕人数增多0.05人左右,可能是因为性别比例失衡加剧了男性婚姻的被挤压程度,产生更多的暴力犯罪及拐卖妇女、儿童的犯罪事件发生,该回归结果与姜全保和李波(2011)、Edlund等(2013)学者的研究一致。失业率这一指标在城镇居民的房价收入比的回归方程中具有显著的正向影响,说明失业降低了行为者在合法市场上的期望收益,失业率越高,越不利于城市的稳定。而在房价以及农村居民的房价收入比对犯罪率的回归方程中,这一指标并不显著,这可能由于该指标统计的为城镇登记失业率,其中不包含领取了某些福利救济金但实际仍处于失业状态的人口,以及实际失业但未进行登记的人口,而这些人中包括了大部分社会闲散人员,往往是犯罪的高发人群,该指标低估了社会的实际失业率,这也可能导致失业率对犯罪率的影响并不显著。城市化水平对犯罪率提升有正向影响,非农人口比重每增加0.1,每万人逮捕人数增多0.12人左右,从犯罪的成本收益角度来说,城市化水平越高,在城市中犯罪有更高的预期收益,这一结论在吴一平和芮萌(2011)的研究中也得到了验证。收入差距对犯罪率有显著的正向影响,收入差距越大,越不利于社会的稳定。社会经济水平较高的地区伴随着较高的犯罪发生率,上述结果说明社会整体水平低并不会带来较多的社会问题,反而是相对的收入差距会导致更多的犯罪行为发生。社会平均受教育水平对犯罪率有一定的抑制作用,平均受教育年限每增加一年,每万人逮捕人数可减少0.044人,说明接受教育的过程有助于形成正确的价值观,同时也会提高犯罪的机会成本。互联网普及率对犯罪率有抑制作用,说明互联网普及虽然会导致更多的网络诈骗以及信息安全类犯罪,但是通过网络对居民进行防诈骗教育和信息传播所起到的预防犯罪的积极作用更为明显。社会福利支出对减少犯罪率有显著的积极作用,说明对居民生活保障的支出越多,居民安居乐业,会减少违法行为。严打这一指标也是显著为正的,在严厉打击刑事违法行为的年份,每万人依法逮捕的犯罪人数也相应增多。但是公共安全支出对犯罪率的抑制作用并不显著。总体来讲,模型的回归结果符合预期。

(二)动态面板数据模型回归结果

前文利用的固定效应模型是静态模型,考虑到刑事犯罪具有惯性,当前的犯罪行为受过去行为的影响,这意味着在计量分析中还应当考虑犯罪率的动态变化。

考虑到国外文献关注到犯罪率对周边房价的影响(Pope,2008;Ihlanfeldt和Mayock,2010;Buonanno等,2013;Iqbal和Ceccato,2015),这是由于购房者更倾向于在相对安全的环境中生活,在治安环境差的地区定居的意愿会较弱,对住房的需求要低于治安环境相对较好的地区,因此,受供求关系的影响,房价在某种程度上会受犯罪率的影响。本文选取“总抚养比”作为工具变量来消除可能存在的内生性。因为人口结构会对房价产生一定的影响,从住房需求的角度来看,20–50岁人口住房需求最高(陈斌开等,2012),如果人口抚养比增加,说明非劳动力年龄人口多,从需求的角度看,这部分群体一方面缺乏投资买房的动力和能力,同时这类群体更需要青壮年的照顾,对房屋需求较少,导致房屋价格指数下降(徐建炜等,2012)。将这一工具变量与其他外生变量对房价变量进行回归,回归系数在1%的统计水平上显著,说明所选择的工具变量满足与内生解释变量相关的条件,并且家庭抚养比并不会单独对犯罪率产生影响,与误差项不相关,因此认为这是有效的工具变量。

本文的样本截面为31个省份,时间跨度为16年。广义矩估计的方法可以有效应对动态面板数据模型存在的动态变化的特点以及内生性问题,且不需要已知随机误差项的准确分布信息,允许随机误差项存在异方差。常用的矩估计方法有差分广义矩估计(DID-GMM)和系统矩估计(SYS-GMM)。差分矩估计的估计方法先将原方程做差分,系统矩估计的方法将差分GMM和水平GMM结合在一起,可以提高估计的效率。表3将差分广义矩估计和系统广义矩估计的估计结果均报告出来。回归结果显示,扰动项的差分存在一阶自相关,不存在二阶自相关,故接受“扰动项无自相关”的原假设,可以选择使用差分GMM估计方法和系统GMM估计方法。

回归结果显示,犯罪率滞后一期的数据具有较强的解释力,上一年每万人逮捕的刑事犯罪人数每增加一人,则次年的万人逮捕人数增长0.5人左右,说明上一年刑事犯罪率高的地区,本年的刑事犯罪率相应较高,刑事犯罪存在累积效应。在考虑内生性和刑事犯罪累积效应的情况下,房价和住房支付能力对犯罪仍旧有较好的解释能力,与上文结论有所差别的是,在加入之后一期的犯罪率数据的情况下,城镇居民和农村居民的住房支付能力对犯罪率的影响作用比较接近。在不同的矩估计模型中,房价上涨1%,对应的万人逮捕人数分别增加0.142人和0.1人,房价收入比每增加1单位,每万人逮捕人数增加0.2人左右。在影响犯罪率的其他控制变量中,社会福利的影响变得不显著,这可能是由于2007年政府收支分类科目发生调整,“社会保障总支出”口径发生变化,数据在2007年度前后发生的变化较大,导致用矩估计方法估计时,该项指标对犯罪率的影响并不显著。另外,陈屹立(2007)的分析结果也表明福利开支虽然对财产犯罪有抑制作用,但并不显著,因此结论也在可接受范围。

表3 动态面板数据模型回归结果

结合以上两部分的回归结果可以看出,房价以及居民对于房价的支付能力对犯罪行为具有很好的解释力。

(三)中介效应模型回归结果

通过以上分析,可以确定房价增长对犯罪率攀升起到的刺激作用,为了考察这一影响是表现为直接影响还是通过某种途径产生的,下面我们通过中介效应模型对影响途径进行探究。根据上文的理论分析,认为房价增长进一步扩大了居民的收入差距,从而导致居民产生强烈的相对剥夺感,引发失范行为,因此将中介变量设定为收入差距。

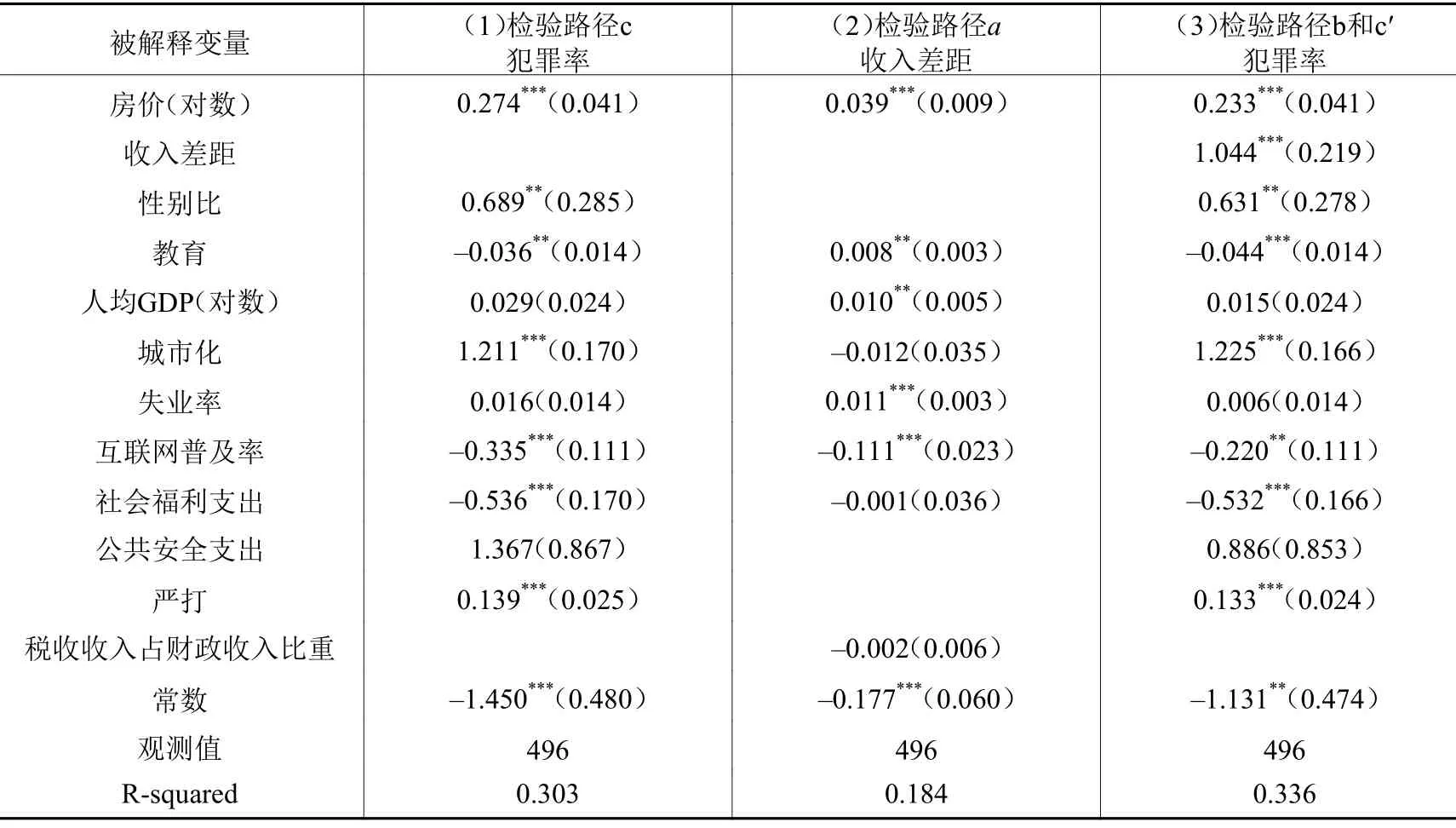

检验中介效应最常用的方法是逐步检验回归系数:首先,将因变量(犯罪率)对基本自变量(房价)进行回归;其次,将中介变量(收入差距)对基本自变量(房价)进行回归;最后,将因变量(犯罪率)对基本自变量(房价)和中介变量(收入差距)同时进行回归。表4报告了犯罪率对基本自变量和中介变量的回归结果,结果显示对中介效应的检验均显著,第(1)列为房价变化对犯罪率影响的总效应,结果显示房价对犯罪率有显著影响;第(2)列为房价对收入差距这一中介变量的影响;第(3)列为控制了房价和收入差距其中之一后,房价或收入差距对犯罪率的单独影响。在房价对收入差距影响的方程中,其他控制变量还包括平均受教育程度、人均GDP、城市化水平、失业率、互联网普及率、社会福利支出和税收收入占财政收入的比重。受教育程度是导致城镇居民职业收入不平等的主要因素(张翼,2014),会进一步扩大收入差距。经济发展程度对收入差距的影响得到了广泛的研究,也存在不同的解释,本文的模型中经济增长会拉大收入差距。失业率提高可能更多损害低收入群体的就业,因此会扩大收入差距。城市化水平提高对缩小收入差距的影响不显著。互联网的普及有助于新技术发展,低收入者可以分享和利用科技发展的成果,有助于缩小收入差距。社会福利制度和税收制度都应当具有调节收入分配的功能,社会保障程度越高,老人、贫困人群等弱势群体会获得更多的补助,有助于缩小收入差距。税收收入占财政收入的比重越高,体现了财富由高收入群体向低收入群体转移的过程。本文的模型中上述两个指标均具有缩小收入差距的作用,但是影响不显著。

表4 房价通过收入差距影响犯罪率的中介效应回归结果

前面两列表明房价对犯罪率和收入差距均有影响,第(3)列在加入收入差距之后,与第(1)列的总效应相比,房价的估计系数下降,其中一部分影响由收入差距体现出来,说明存在以收入差距为中介变量的中介效应。房价对于犯罪率的影响不仅仅是由经济拮据造成的经济压力而引发的,由于投资渠道的限制,房地产市场吸引了众多投资,恶化了收入分配,而且住房的潜在抵押价值提高,扩大了家庭的信贷融资能力,由房价上涨带来的一系列影响加剧了收入差距的扩大,无形之中间接提升了犯罪率。收入差距不仅从社会心理上会损害人们的公平正义感,滋生对社会的不满情绪;而且从社会结构上,容易导致社会结构失衡,激化社会不同收入群体的矛盾。因此,不管是通过房价上涨,还是其他原因导致的收入差距扩大,都应当得到有效的控制。

(四)稳健性检验

通过前文的分析可知,在控制了一系列控制变量的情况下,房价和住房支付能力均对犯罪率的攀升有一定的解释能力。为了增强结论的可靠性,本文以人民检察院公布的“起诉人数”代替“批准逮捕人数”作为另一个衡量犯罪率的指标进行稳健性分析,回归结果如表5所示。结果表明,在控制其他变量的情况下,房价和住房支付能力对犯罪率均具有显著的正向影响,与上文模型验证的结论一致,且影响程度比较接近,在控制其他变量不变的情况下,房价每上涨1%,每万人起诉人数增加0.28人,城镇居民的房价收入比每提高0.1,每万人起诉人数增加0.05人。在其他控制变量的效应中,提高受教育程度可以减少犯罪,城市化水平提高和扩大收入差距会导致更多犯罪行为,社会福利支出和公共安全支出具有显著的抑制犯罪的作用。与上述结论不同的是,互联网普及率对以“每万人起诉人数”为衡量指标的犯罪率有正向影响,说明互联网的发展加深了人们的维权意识,并拓宽了维权渠道,导致起诉人数增多。

表5 稳健性检验估计结果

五、结论与启示

住房作为刚性需求,房价的上升会提升有住房需求居民的经济负担,降低消费者剩余,导致部分人妄图通过非法途径获得收入。本文利用1999–2014年中国省级面板数据,建立固定效应模型和动态面板模型研究房价对刑事犯罪率的影响。模型控制了教育、失业率、城市化水平等一系列影响因素后的结果表明,房价上涨不仅是经济问题,而且对犯罪率攀升有显著助推作用,同时居民的住房支付能力对犯罪率也会产生影响。通过构建收入差距这一中介变量发现,房价上涨对犯罪率的影响有一部分是由于拉大收入差距导致的。为了避免房价快速上涨带来的不良影响,本文提出如下几点对策建议:

第一,应当在合理的价格范围内,解决和改善中低收入群体的住房困难问题,满足更多居民的购房需求,并抑制投资性住房需求。从供给侧实施结构优化,增加有效供给,解决我国保障性住房长期大量闲置的问题,对住房分配进行精细化管理,使闲置住房得到有效利用。避免一些低收入人群受住房问题的困扰,在现实的打击和不良居住环境的影响下走上犯罪的道路。

第二,住房价格涨幅受所处区位的影响,往往优势区位的涨幅更大,要提供更多的优质公共服务资源,促进不同区域间和城乡之间教育资源、医疗资源、交通设施等公共资源的均衡布局,弱化公共资源与住房的“捆绑式”关系,从而控制房价的非理性上涨,保障房地产市场健康发展,降低居民的购房负担,防止为获得财富和住房而引发的一系列盗窃、诈骗、暴力冲突等案件的发生。

第三,提高居民收入水平和购房能力,使房价和收入形成较为同步的增长态势,让更多人能够从经济发展和土地、房产增值中获益,避免房价过度上涨而进一步拉大收入差距,激化犯罪行为的产生。总之,控制房价过快上涨,帮助解决和改善基层人民的住房问题,不仅有利于提高普通居民的生活幸福感,也有利于减少刑事犯罪案件的发生,对维护社会治安稳定具有重要意义。

[1]陈斌开,徐帆,谭力. 人口结构转变与中国住房需求:1999–2025——基于人口普查数据的微观实证研究[J]. 金融研究,2012,(1).

[2]陈刚. 社会福利支出的犯罪治理效应研究[J]. 管理世界,2010,(10).

[3]陈力朋,徐建斌,魏娟. 互联网普及对中国刑事犯罪率的影响——基于省级面板数据的实证分析[J]. 中国刑事法杂志,2014,(6).

[4]陈硕. 转型期中国的犯罪治理政策:堵还是疏?[J]. 经济学(季刊),2012,(2).

[5]陈彦斌,邱哲圣. 高房价如何影响居民储蓄率和财产不平等[J]. 经济研究,2011,(10).

[6]陈屹立. 收入差距、经济增长与中国的财产犯罪:1978–2005年的实证研究[J]. 法制与社会发展,2007,(5).

[7]崔玉平. 教育投资的非货币化收益——基于教育对犯罪程度的效应分析[J]. 教育与经济,2010,(2).

[8]董昕,周卫华. 住房市场与农民工住房选择的区域差异[J]. 经济地理,2014,(12).

[9]郭晓红. 转型期弱势群体的相对剥夺感与犯罪[J]. 江西社会科学,2012,(9).

[10]韩俊强. 农民工住房与城市融合——来自武汉市的调查[J]. 中国人口科学,2013,(2).

[11]姜全保,李波. 性别失衡对犯罪率的影响研究[J]. 公共管理学报,2011,(1).

[12]梁运文,霍震,刘凯,中国城乡居民财产分布的实证研究[J]. 经济研究,2010,(10).

[13]林芳,蔡翼飞,高文书. 城乡居民财富持有不平等的折射效应:收入差距的再解释[J]. 劳动经济研究,2014,(6).

[14]毛颖. 民生支出有助于减低刑事犯罪率吗?——来自中国(1995–2008)省级面板数据的证据[J]. 南开经济研究,2011,(4).

[15]王同益. 外来人口、户籍制度与刑事犯罪[J]. 人口研究,2016,(2).

[16]温忠麟,叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展,2014,(5).

[17]温忠麟,张雷,侯杰泰,刘红云. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报,2004,(5).

[18]吴一平,芮萌. 收入分配不平等对刑事犯罪的影响[J]. 经济学(季刊),2011,(1).

[19]徐宏发. 收入差距、威慑效应与犯罪率研究——基于1991–2010年的实证分析[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版),2014,(1).

[20]徐宏发. 转型期中国犯罪成因研究:基于犯罪经济学的视角[J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版),2015,(1).

[21]徐建炜,徐奇渊,何帆. 房价上涨背后的人口结构因素:国际经验与中国证据[J]. 世界经济,2012,(1).

[22]许玲丽,周亚虹. 对警力与犯罪相互关系的实证研究[J]. 数理统计与管理. 2011,(1).

[23]张向达,张家平. 我国城乡收入差距对刑事犯罪率的非线性效应研究[J]. 财经问题研究,2015,(1).

[24]张翼. 受教育程度与城镇居民收入不平等——基于基尼系数的分解研究[J]. 西北人口,2014,(3).

[25]章元,刘时菁,刘亮. 城乡收入差距、民工失业与中国犯罪率的上升[J]. 经济研究,2011,(2).

[26]周华东,周亚虹. 收入差距推动了我国房价上涨吗?[J]. 产业经济研究,2015,(4).

[27]Becker S G. A theory of the allocation of time[J]. The Economic Journal,1965,75(299):493–517.

[28]Blau J R,Blau P M. The cost of inequality:Metropolitan structure and violent crime[J]. American Sociological Review,1982,47(1):114–129.

[29]Buonanno P,Montolio D,Raya-Vílchez J M. Housing prices and crime perception[J]. Empirical Economics,2013,45(1):305–321.

[30]Buonanno P,Montolio D. Identifying the socio-economic and demographic determinants of crime across Spanish provinces[J]. International Review of Law and Economics,2008,28(2):89–97.

[31]Edlund L,Li H B,Yi J J,et al. Sex ratios and crime:Evidence from China[J]. The Review of Economics and Statistics,2013,95(5):1520–1534.

[32]Fallahi F,Rodríguez G. Link between unemployment and crime in the US:A markov-switching approach[J].Social Science Research,2014,45:33–45.

[33]Ihlanfeldt K,Mayock T. Panel data estimates of the effects of different types of crime on housing prices[J].Regional Science and Urban Economics,2010,40(2-3):161–172.

[34]Iqbal A,Ceccato V. Does crime in parks affect apartment prices?[J]. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention,2015,16(1):97–121.

[35]Kelly M. Inequality and crime[J]. The Review of Economics and Statistics,2000,82(4):530–539.

[36]Merton R K. Social structure and anomie[J]. American Sociological Review,1938,3(5):672–682.

[37]Pope J C. Fear of crime and housing prices:Household reactions to sex offender registries[J]. Journal of Urban Economics,2008,64(3):601–614.

[38]Shaw C R,McKay H D. Juvenile delinquency and urban areas[M]. Chicago:The University of Chicago Press,1969.

[39]Yao S J. On the decomposition of Gini coefficients by population class and income source:A spreadsheet approach and application[J]. Applied Economics,1999,31(10):1249–1264.