家庭重组降低了子女受教育水平吗?

——基于CHARLS的经验证据

丁从明, 张培莹

(重庆大学 公共管理学院,重庆 400044)

一、引 言

自2003年以来,中国离婚率连续13年递增。根据民政部发布的《2016年社会服务发展统计公报》,我国离婚率从2003年的1.05‰,到2010年突破2‰,2016年离婚率已经高达3.00‰。离婚率的增加带来的是越来越多由继父母—继子女关系构成的重组家庭(张春泥,2017)。子女是家庭最重要的“财富”,家庭特征影响父母对子女的教育投资决策(Becker和Tomes,1969)。教育作为人力资本投资的主要形式(Schultz,1961),具有重要的经济、社会功能(陈建伟,2015)。因此,研究家庭重组对子女受教育水平的影响具有重要的现实意义,有助于为教育的公共政策改进和增效提供新的视角。考虑到6–18岁这一年龄区间为未成年人受正式教育阶段,而大多数家庭的重组正好对应上述区间,所以我们有理由认为重组家庭规模的不断增加,将对子女的受教育水平产生重要影响,而这一群体的教育、人力资本投资也可能会对未来劳动力市场和经济发展产生不容忽视的影响。

鉴于当代家庭重要性的提升和家庭能力弱化之间的矛盾,对重组家庭子女教育问题的研究可以突出公共政策讨论的家庭主义视角(徐晓新和张秀兰,2016),但有关家庭结构变动对子女教育问题的研究却付之阙如。已有文献主要强调:家庭结构的变动具有破坏性影响,阻碍家庭功能的发挥,增加孩子的压力(Cherlin和Furstenberg,1994),导致未成年人犯罪、抑郁(Brown,1990)等各种行为问题。现有研究通常基于小范围调查数据从家庭人口的统计特征、家庭关系等方面对重组家庭与完整家庭①Smith (1993)将已婚夫妇与亲生子女构成的完整家庭,作为衡量其他家庭类型低效率的标准。的子女福利进行比较(Aquilino,1991;Amato,2005)。个案研究侧重对重组家庭儿童心理问题的探讨(江金薇,2015),问卷调研的结果显示重组家庭受到伤害的男童比例高于女童(曾宇明等,2017)。综上所述,现有文献主要以个案分析、统计性描述的定性研究为主,样本量少,不具代表性,缺乏定量分析,且未能充分考虑到诸如父母受教育水平、子女性别、家庭类型等对重组家庭子女人力资本投资造成影响的关键因素。 这一方法也无法在基于大数据调查的基础上进行因果识别。

基于上述原因,本文首次采用微观调查数据库CHARLS(2014),探讨家庭重组对子女受教育水平的影响效应。CHARLS(2014)数据库的优点之一是其调查对象为45岁以上的成年人,已完成教育阶段,可以相对完整地研究曾经的家庭重组对其受教育程度的影响;其次,CHARLS(2014)调查对象有一万多户家庭,可以较为充分地保证研究结果的有效性。在研究方法上,为了增强结论的稳健性和可信度,我们将基于微观计量方法进行因果关系的推断,采用增加控制变量、变换估计方法以及更换样本等一系列稳健性检验方法。此外,考虑到上述估计结果受潜在遗漏变量的影响而导致内生性问题,我们进一步采用倾向值匹配法(PSM),即以重组家庭为实验组,寻找得分上最为接近的未重组家庭(完整家庭)作为对照组,比较实验组和对照组的教育差异,从而准确识别出因为家庭重组而导致的教育水平的差异。

本文的研究结果显示:与完整家庭相比,重组家庭的子女受教育年限平均降低12.18%–15.5%(约0.5年),父母较高的受教育水平可以缩小但不能消除这种差异;家庭重组使男孩受教育水平平均降低14.26%(约0.8年),女孩平均受教育水平降低约7.44%(约0.3年),这一结果显示家庭重组对男孩的不利影响显著大于女孩。为探索上述不利影响的原因,我们进一步从家庭重组的类型出发,比较了生父继母型家庭和生母继父型家庭对不同性别儿童的影响。相比生父继母型家庭,生母继父型家庭男孩的受教育年限平均减少1年,即降低约24.21%,但对女孩而言,两种家庭结构并没有造成显著差异。由此可见,在讨论儿童受教育问题时,除了要考虑教育体制的质量、教育投入的比例以及公共政策的效率外,还需要高度关注家庭结构、家庭类型对未成年人受教育水平的影响。本文的后续安排如下:第二部分是文献综述与研究假说;第三部分是模型构建与数据;第四部分是实证结果及分析;最后是本文的主要结论。

二、文献综述与研究假说

自Becker(1964)提出家庭行为的经济学分析以来,家庭成员的地位和相对议价能力及其所产生的后果一直是经济学家关注的重点(吴桂英,2002)。家庭作为基本的社会组织(徐安琪和叶文振,2001),为家庭成员提供了生理、心理、社会性等健康发展的环境条件,尤其是对儿童青少年的心理发展至关重要(方晓义等,2004)。婚姻解体与重组被认为是中国现代化进程中的一种可预见性后果(彭大松,2015),婚姻稳定性的下降意味着抚育子女的家庭环境发生变化(张春泥,2017)。家庭变动引起家庭成员的精神紧张,更易造成对儿童、青少年的负面影响(廖北文,2008)。

家庭重组引发家庭系统重新排列的不完善,致使非血缘的亲子教育问题尤为敏感和突出(赵佳,2015)。基于行为观察和自我报告的研究发现,重组家庭的配偶比初婚配偶更公开地表达批评、愤怒等情绪(Bray和Hetherington,1993),且配偶之间的冲突通常集中在家庭规则、儿童资源分配等问题上(Pasley等,1994),因此家庭重组会对未成年继子女的利益造成较大影响(童铃,2010)。当然,考虑到家庭资源减少直接对子女教育产生负面影响(赵颖,2016),与单亲家庭相比,家庭重组通常又会缓解家庭经济状况,这似乎一定程度上可以增加重组家庭人力资本投资。但是家庭重组一般伴随着住所、新家庭成员进入、日常生活习惯等变化,实证研究表明,重组家庭儿童的学业成绩并没有显著高于单亲家庭的儿童(Jeynes,1999)。抽样调查也发现,与传统双亲家庭中的同龄人相比,重组家庭中的青少年在校成绩显著偏低,犯错率显著偏高(Reading,2008),且经历过父母再婚的青少年更加容易抑郁(Shafer等,2017)。有关父母离婚和再婚的研究结果表明,家庭变动对儿童行为、情感、学业等方面的影响大多是负面的(Shrifter,2007),重组家庭不利于子女与父母的互动(张春泥,2017),且继父母对继子女追求高等教育行为的支持率明显低于亲生父母(Zvoch,1999)。

基于上述文献,我们提出第一个假说:

假说1:与完整家庭相比,家庭重组对子女受教育水平具有负面影响。

考虑到性别、年龄等人口学特征可能会影响儿童对父母婚姻变动的适应性(王永丽和俞国良,2005),因此在假说1的基础上,我们将进一步分析家庭重组对子女教育投资的性别差异。孩子性别是影响父母对其投资行为的关键因素,也是影响家庭资源分配的原因(Deolalikar和Rose,1998)。在中国的父权制家庭文化背景下,父母的男孩偏好导致家庭内部资源分配偏向男孩,而抚养男孩和女孩的成本差异强化了这种家庭内部资源分配的不平等(郑磊,2013);在教育投资的选择上,农村家庭存在着比较严重的“择小择男”倾向(龚继红和钟涨宝,2005)。由此可见,家庭教育投入决策的性别歧视可能是造成男女受教育差异的主要原因(吴愈晓,2012)。考虑上述重男轻女现象,家庭重组似乎对子女教育投资存在显著的性别差异。

子女对父母婚姻变动的反应与其自身性别有很大关系(Shrifter,2007)。来自美国心理学家Guidubaldi等进行的一项全国性追踪研究发现,相对于女孩,父母离异对男孩的学业、身心健康具有长期的负面效应。在再婚家庭中,女孩在学业成就、自我意识及适应性三个方面都显著好于男孩(孙婷婷,2010),也就是说家庭环境的变动对男孩的负面影响远大于女孩(肖三蓉和徐光兴,2009)。这是因为,男孩更容易受到压力事件的影响(Furstenberg,1990),而女孩比男孩的冲突适应性更强(唐丹丹,2016),在重组家庭中的参与度也更高(Schrodt,2008)。从离异家庭过渡到重组家庭,处于青少年阶段的男孩受到的消极影响显著大于女孩(李波等,2009),表现为重组家庭中男孩问题行为发生率明显高于女孩(杜亚松等,2002),如男孩酗酒概率提高(Kirby,2006)。

此外,子女对重组家庭的适应能力还与家庭类型相关(Fine和Kurdek,1992),相比生母继父型家庭,生父继母型家庭更有利于儿童成长(Thomson和Mclanahan,2012),这与生物进化理论的观点是一致的,即男性更倾向于和自己的亲生子女互动(Catherine等,2002)。可见,重组家庭的类型是影响子女福利水平的重要因素(李军和朱文娟,2006)。

根据上述文献,结合家庭重组对子女教育的影响,这里提出第二个假说:

假说2:家庭重组对男孩受教育水平的负面影响大于女孩,且重组家庭的类型是造成男女受教育水平差异的重要原因。

三、模型构建与数据

(一)基准模型

为研究重组家庭对子女受教育水平的影响,本文构建如下模型:

其中,edui表示个体i的受教育年限;关键解释变量stepfamilyi表示个体i是否来自重组家庭,“是”则取值为1,“否”(即来自完整家庭)则取值为0;Xi代表家庭的特征变量,包括父母身体状况、家庭经济水平、户口类型、居住地等控制变量;εi表示随机干扰项。

(二)数据说明

在样本选择上,本文使用2014年中国健康与养老追踪调查(以下简称CHARLS)数据,该数据覆盖150个县450个村,约1万户家庭,包括受访者的性别、出生年份、教育经历等个人基本信息,还记录了受访者的家庭结构、抚养史等信息。就本文的研究问题而言,该调查针对的对象为45岁以上的成年人,已基本完成教育,可以完整地研究家庭重组对子女教育投资的影响。以下是主要变量的说明。

1. 家庭结构的确定

本文研究家庭重组对子女教育投资的影响,根据CHARLS数据库,我们可以确定家庭结构,将重组家庭记作1,完整家庭记作0。在筛选样本时,利用问卷问题确定样本,根据问题“17岁以前的主要男性、女性抚养人是谁”确定样本A①1988年美国健康访问调查描述了17岁及以下孩子的人口、社会经济特征与家庭结构之间的关联,Dawson D. A. 利用该调查于1991年重点研究了家庭结构与儿童健康、教育程度等福利之间的关系。在本文所用的原始数据中,同住父母再婚时子女平均年龄约为15岁,问卷中有关家庭背景问题也以17岁为界。,并剔除单亲家庭、养父母家庭样本,进入分析过程的样本量为5 456。另外,为避免样本非随机问题,本文还根据亲生父母的婚史确定样本B进行稳健性检验。

2. 教育年限度量

本文根据学制从教育经历换算得到受教育年限,采用受教育年限作为被解释变量。教育指标法是中国人力资本测算的基本方法(钱雪亚,2012),采用教育年限总和测量人力资本存量的方法得到了诸多学者的认可(石庆焱和李伟,2014),因此对重组家庭子女受教育水平的研究在某种程度上也可以视为对其人力资本投资研究的拓展。

3. 控制变量

人力资本投资呈现明显的财富效应,即越富有的家庭对子女的人力资本投入越高(尚昀和臧旭恒,2016),家庭收入的增加与子女教育投资呈正相关关系(王进兰和赵刚,2001),而且父母的受教育水平、健康状况与其对子女的教育投资能力、重视程度正相关(张苏和曾庆宝,2011)。在家庭背景较差和子女众多的农村家庭,教育获得的性别差异虽然下降缓慢,但至今依然存在(许琪,2015),因此研究家庭重组对子女教育投资的影响必须控制家庭收入水平、父母受教育水平、父母身体状况、兄弟姐妹个数等相关特征。

对城乡居民教育投资能力的研究发现,我国农村居民家庭教育投资的能力远远低于城镇居民(张光宏和李杰,2011;祁翔,2013),因此本文还控制了户口类型及居住地等变量。表1描述了主要变量的构造。图1描述了完整家庭与重组家庭不同性别子女的平均受教育年限。图1显示,总体上完整家庭子女平均受教育年限高于重组家庭。完整家庭中男孩、女孩平均受教育年限分别为5.7年和4.1年,重组家庭中男孩、女孩平均受教育年限分别为4.6年和3.8年;家庭重组使得男孩平均受教育年限降低约1.1年,女孩平均受教育年限下降0.3年左右。

表1 主要变量的构造

四、实证结果及分析

(一)家庭重组对子女受教育水平的影响

1. 基准回归结果

表2 汇报了家庭重组对子女受教育水平的影响。其中,第(1)–(3)列汇报了基本方程的回归结果,我们做如下解读:

第(1)–(3)列使用了OLS回归方法,在不添加任何控制变量的情况下,第(1)列关键解释变量“是否重组家庭”的估计系数为–0.681,在1%水平上显著,表明与完整家庭相比,重组家庭子女平均受教育年限减少0.68年,这一估计结果意味着家庭重组将导致子女受教育水平降低约14.29%(样本中子女平均受教育年限是4.76年)。这可能与家庭变动后子女成长的家庭氛围有关,一般而言,继父母对继子女的关爱、监督较少(Fine和Kurdek,1995)。这一估计结果验证了继父母对继子女的低水平投资(Daly和Wilson,1998)。

图1 不同家庭类型子女平均受教育年限

表2 家庭重组对子女受教育水平的影响

第(2)列中我们控制一系列控制变量后发现,关键解释变量“是否重组家庭”对子女教育水平的估计系数依然显著为负,估计效应为0.74年,约9个月,与完整家庭相比较,重组使得子女平均受教育年限降低15.55%;如果将户口类型换成居住地,第(3)列中的估计系数进一步上升到一年左右的水平,估计显示家庭重组导致子女受教育水平降低约21.80%。

对于控制变量,我们发现子女受教育水平的差异在不同家庭背景之间存在显著的差异。家庭经济水平越高,子女受教育程度越高;父母身体越健康,子女受教育程度越高;城市子女受教育程度显著高于农村子女,这可能与农村父母较低的经济水平和文化程度、功利性的教育投资策略及其对子女较低的教育期望有关(熊静等,2016);尽管当前中国儿童的兄弟姐妹普遍较少,但获得的各项教育资源及其学业成绩依然随兄弟姐妹的增多而显著降低(张月云和谢宇,2015),即兄弟姐妹数量越多,分配到单个子女的资源就越少,受教育程度降低,但估计结果在这里并不显著。

2. 稳健性测试

(1)改变估计方法。虽然表2中第(1)–(3)列添加了一系列控制变量,考虑到教育年限这一变量的离散性特征,被解释变量“受教育年限”实际上是0–16的排序变量,因此还借鉴有序Probit模型,作为估计结果的稳健性检验①有序Probit的回归系数不能直接用来表示解释变量的边际影响,故下文只给出OLS回归结果。有序Probit模型主要借鉴陈强的《高级计量经济学及Stata应用》(第二版)第209-211页。,结果如第(4)和第(5)列所示。由于有序Probit估计参数含义不直观,只能从显著性与参数符号方面支持上述结论。因此我们通过进一步的计算得出各个解释变量对子女受教育年限的边际效应②限于篇幅,这里只给出关键解释变量的边际效应。。相对完整家庭而言,重组家庭子女不接受教育的概率上升0.032,接受小学教育的概率下降0.064。根据其他变量在样本均值处的效应可知,父母较差的身体状况和较低的家庭收入水平都会降低重组家庭子女接受小学教育的概率,兄弟姐妹的数量降低了子女接受初中及以上教育的概率。

(2)更换样本。将“17岁以前的主要抚养人中有继父或继母视为家庭重组”作为依据确定样本A,得出表2的第(1)–(5)列回归结果;将“跟随父母一方进入再婚家庭视为家庭重组”作为依据确定样本B③根据问卷调查对家庭类型的确定,我们分为样本A和B,具体参见上一节家庭类型的说明。,得出表2的第(6)–(8)列回归结果。估计结果再一次显示关键解释变量的回归结果均显著为负,表明估计结果是稳健的,即与完整家庭相比,重组家庭子女受教育水平的负面影响是显著存在的。可以发现更换样本后估计结果依然高度稳健,因此本文后续研究将继续以样本A为基础,即孩子未成年时期经历家庭重组的样本。

(3)遗漏变量问题。如果存在一些导致家庭离婚的不可观察因素,而这些因素可能和未来子女教育投资相关,这类不可观察的遗漏变量的存在导致家庭重组的估计效应可能被低估,为克服上述可能存在的内生性偏误,本文进一步采用倾向值匹配法(PSM)④PSM最早由Rosenbaum和Rubin(1983)提出。主要运用“反事实”的思想,通过建立“处理组”和“控制组”来形成一个近似的“随机化实验”。“控制组”中包含实际上未发生的、潜在的结果,“处理组”则指已发生的、真实的结果。如果我们可以从处理组中匹配到一个和控制组中具有相同特征的个体,则两者的差异就是因为事件发生带来的平均处理效应(ATT)。此处感谢审稿人的宝贵意见。。第(8)列是采用PSM的核匹配方法得到,结果显示ATT值为0.575,并且在1%水平上高度显著。结果表明,总体而言,家庭重组使得子女平均受教育年限减少0.58年,家庭重组的负面效应为12.18%。与第(2)列的15.50%相比,虽然有所下降,但是依然显著为负。换言之,家庭重组对子女受教育水平的负面效应在12.18%–15.5%之间。

3. 进一步讨论:父母受教育水平可以抵消家庭重组的不利影响吗?

父母受教育水平对子女受教育水平、职业地位有较大影响(Sewell和Hauser,1975),为考察父母受教育程度在重组家庭中对子女受教育水平的影响,本文构建下式:

其中,fedui和medui分别对应生父生母、生父继母、继父生母三种家庭类型中个体i的父亲、母亲受教育程度。为研究父母教育水平是否可以减缓家庭重组对子女受教育水平的不利影响,我们将父母教育水平与家庭类型进行交乘。根据式(2),家庭重组对子女教育投资的偏效应为根据预期,如果父母受教育水平较高,则子女的受教育程度将更高,我们可以预期β2、β3系数为正。

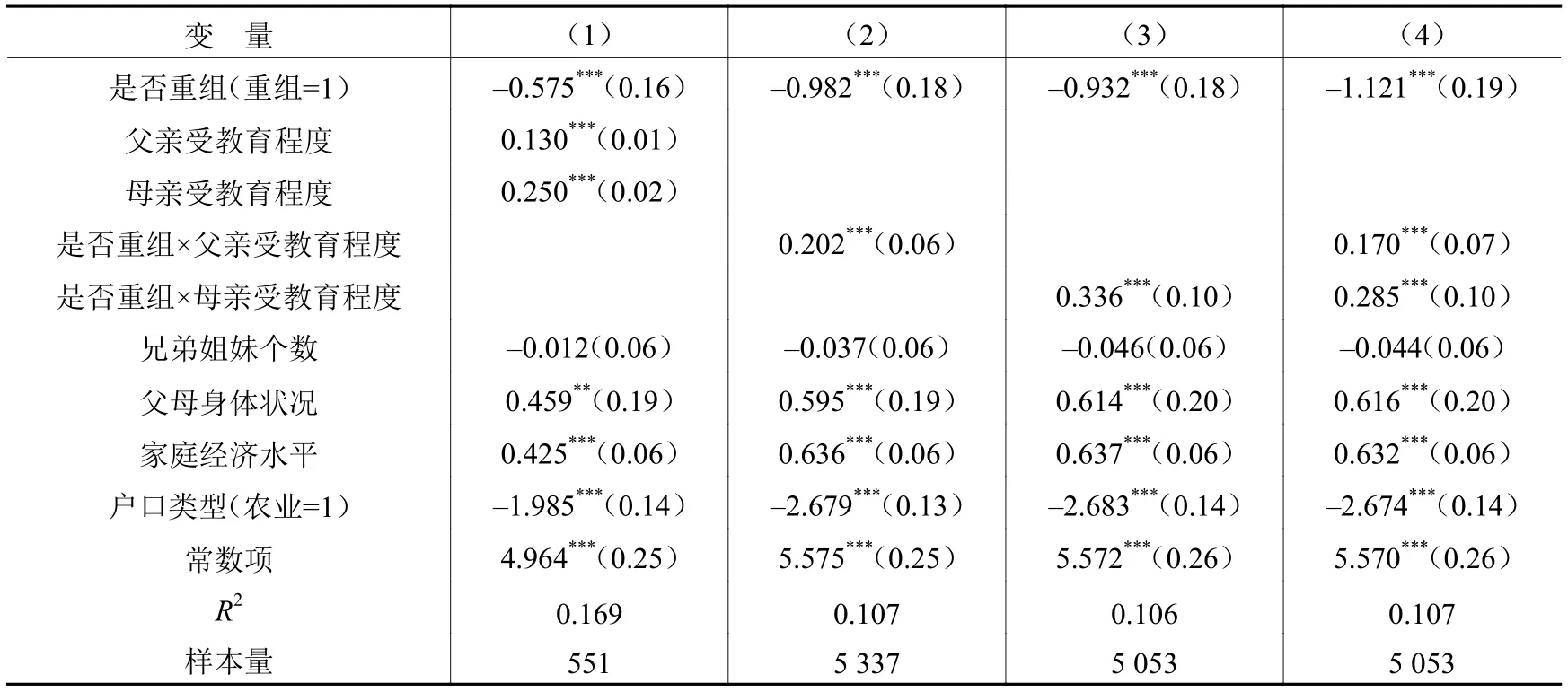

表3汇报了父母受教育水平对重组家庭与完整家庭子女受教育水平的影响。第(1)–(4)列中,我们分别控制(继)父母的教育水平,教育水平与家庭重组的交互。结果显示,重组家庭对子女受教育水平的不利影响依然显著,第(2)–(4)列也显示出(继)父母的学历可以显著地减缓因为家庭重组给子女教育带来的不利影响。同时根据第(4)列结果发现(继)母亲学历的“溢出”效应要高于(继)父亲,前者估计系数为0.29,后者为0.17,均在1%显著水平上显著。这与已有研究是一致的,即一般而言,母亲受教育水平对孩子受教育情况的影响大于父亲(张苏和曾庆宝,2011;李旻等,2006)。进一步地,我们可以计算父母受教育年限需要提高多少才能抵消因为家庭重组带来的不利影响。样本中重组家庭父母受教育年限分别只有1.3年和0.5年,根据表3及方程(4)可以计算,在父亲受教育年限取均值时,母亲受教育年限需要从0.5年提高到3.65年才能消化家庭重组对子女受教育年限的不利影响①计算如下,要使得重组效应从负变为正,则:-1.021+1.3×0.17+0.285×Δyear>0,即Δyear>3.15年,综合需要将母亲受教育水平从0.5年提高到3.65年;父亲教育增量计算相同。。与之相对应,在母亲受教育年限取均值0.5年,父亲受教育年限需要从均值1.3年提高到7.05年,才能消除重组的不利影响,显然父母受教育年限能达到3.65或者7.05年的,在本样本研究中是非常稀少的。基于此,本文认为总体上父母受教育年限提高可以降低但是不能消除家庭重组给子女教育带来的负面影响。

表3 父母受教育水平对重组家庭与完整家庭子女受教育水平的影响

(二)假说2的计量检验:家庭重组与性别差异

前文的实证结果表明家庭重组显著降低了子女受教育水平,且父母的受教育水平可以缓解但不能完全消除这种负面影响。接下来我们将进一步检验家庭重组是否会对男女教育投资具有的不同影响。

1. 家庭重组对男孩、女孩受教育水平负面影响的差异

前文提到重组家庭中男孩参与度相对更低(Schrodt,2008),而女孩比男孩的冲突适应性更强(唐丹丹,2016)。为检验重组家庭中子女受教育水平的性别差异,继续利用交互项的思想,在式(1)中引入性别以及家庭与性别的交互项:

其中,femalei表示个体i的性别,女孩取值为1,男孩取值为0。根据(3)式,重组家庭子女受教育水平的性别效应是根据预期,如果家庭重组对男孩教育投资的负面影响更大,我们可以预期θ1系数为负,θ2系数为正。实证结果如表4所示。

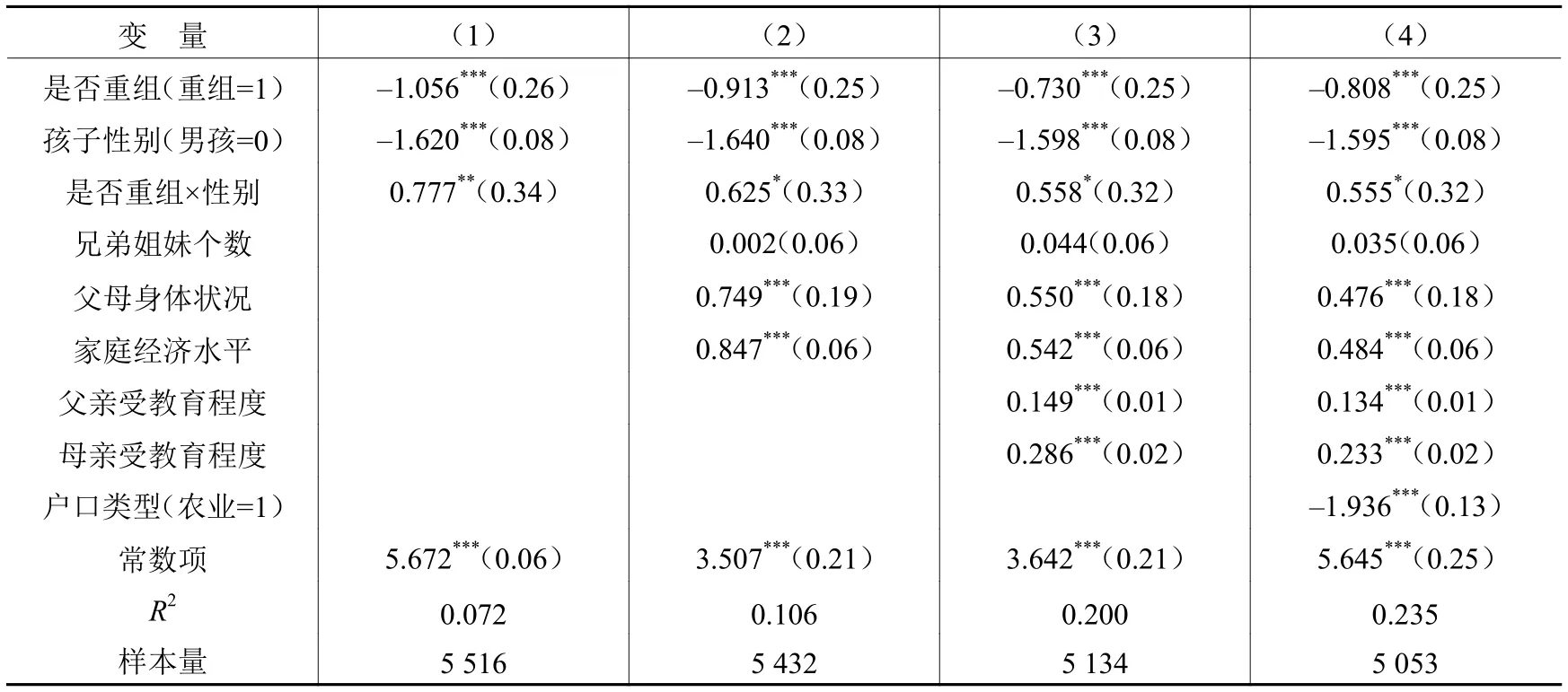

表4 重组家庭与完整家庭男女受教育水平的差异

根据式(3),表4汇报了重组家庭与完整家庭男女受教育水平的差异。控制其他变量后,与完整家庭男孩相比,重组家庭男孩受教育年限平均减少约0.8年,即降低约14.26%(样本中男孩平均受教育年限为5.61年);与完整家庭女孩相比,重组家庭女孩受教育年限平均减少约0.3年,即降低约7.44%(样本中女孩平均受教育年限为4.03年)。由此可见,家庭重组对男孩教育投资的负面影响远大于女孩。加上一系列控制变量的方程(2)–(4)显示,估计结果高度显著且稳健。在一个重男轻女的传统社会中,完整家庭中的男孩受教育年限比完整家庭中女孩受教育年限平均高约1.6年;但是在重组家庭中,男孩受教育年限比重组家庭女孩平均受教育年限仅高约1年。即家庭重组使得男孩、女孩受教育水平的差异缩小了约半年。这个差异的缩小不是女孩受教育水平提高导致,而是重组家庭男孩受教育水平更大幅度下降所导致。

2. 重组家庭类型对男孩、女孩教育投资负面影响的差异

表4表明家庭重组对男孩教育投资的负面影响远大于女孩,下面我们将进一步尝试从家庭组合类型的视角找出背后的原因,我们将检验“生父继母型家庭”和“生母继父型家庭”两种不同家庭类型对子女受教育水平的影响。为此,我们设置一个二元变量biomotheri,个体i跟随亲生母亲进入重组家庭时,二元变量取值为1(生母继父型家庭),跟随亲生父亲进入重组家庭取值为0(生父继母型家庭),对男孩、女孩进行分样本回归,回归方程如下:

其中,γ1表示生父继母型家庭与生母继父型家庭对子女受教育水平投资的差异,Xi代表(继)父母受教育程度、家庭经济水平等控制变量。

根据式(4),表5报告了生父继母型、生母继父型家庭对子女教育投资影响的估计效应 。第(1)、(2)列是针对所有重组家庭样本进行的分析,它们的估计系数均为负,与跟随亲生父亲进入重组家庭相比,跟随亲生母亲进入重组家庭的子女受教育年限更低,但是整体而言估计结果并不显著;第(3)–(6)列我们将不同性别的子女受教育年限对重组家庭类型分别进行分样本回归,家庭组合类型的影响则清楚地显现出来。第(3)、(4)列结果显示对男孩而言,与跟着亲生父亲相比,跟着亲生母亲进入重组家庭的受教育年限平均减少大约1年,即受教育水平降低约24.21%(重组家庭样本中男孩平均受教育年限是4.13年);第(5)、(6)列的女孩样本则不存在这种差异,即对男孩而言,生母继父型家庭更不利于对男孩的教育投资。上述方程估计结果综合显示:生母继父型家庭和生父继母型家庭整体而言对子女受教育水平并不存在显著差别(当然与完整家庭相比较,其子女受教育年限是更低的);但是对男孩而言,生母继父型家庭对其受教育水平的不利影响是显著的,而对女孩并不存在这种差异性影响。那么现实中,重组家庭的男孩是跟着生母还是生父呢?CHARLS样本数据显示,61%的男孩跟随亲生母亲与继父重组家庭,这一结果就意味着表4中家庭重组对男孩更大的不利影响,其中一个非常重要的原因可能来自重组家庭的组合类型,即生母继父型家庭组合类型。

表5 重组家庭类型对男孩和女孩受教育水平的影响

五、研究结论

教育是家庭和个体阶层流动的重要渠道,也是一国人力资本积累的重要途径。在经济社会急剧转型的今天,婚姻的稳定性逐渐下降,离婚率攀升,重组家庭规模不断扩大。与此同时,重组家庭子女日益增多,且未成年子女居多,该群体的人力资本投资水平对未来劳动力市场及经济发展的影响不容忽视,而有关家庭结构变动对子女受教育水平影响的定量研究却付之阙如。本文首次采用CHARLS(2014)微观数据检验了家庭重组对子女受教育水平的影响。结果发现,与完整家庭相比,重组家庭子女受教育水平降低约12.18%–15.5%,父母较高的受教育水平可以减缓但并不能消除这种差异;家庭重组对男女受教育水平存在显著的差异,使男孩、女孩受教育水平分别下降约14.26%和7.44%;本文基于重组家庭的组合类型进一步探讨了上述性别差异背后的原因,发现与生父继母型家庭相比,生母继父型家庭使得男孩的受教育水平降低约24.21%,但对女孩而言,家庭重组类型并不存在显著差异。

本研究基本证实了家庭重组对未成年子女教育投资的负面影响,而且这一负面影响因子女性别不同而存在异质性。此外,与跟随继母生父生活的男孩相比,跟随亲生母亲进入重组家庭的男孩的受教育水平反而更低,这一发现也许有助于反思“恶毒继母”的舆论评价,即家庭重组时,生父继母型家庭反而对儿子教育投资的负面影响更小。因此,为减少家庭结构和家庭变动对子女教育投资的潜在不利影响,需要提高夫妻婚姻的稳定性,优化家庭环境,进而为未成年子女成长营造完整的家庭氛围。

[1]陈建伟. 教育的婚姻回报:“学得好”与“嫁得好”[J]. 上海财经大学学报,2015,(6).

[2]陈强. 高级计量经济学及Stata应用[M] . 北京:高等教育出版社,2010.

[3]杜亚松,唐慧琴,包玉娟,等. 十类特殊家庭子女心理卫生状况的研究[J]. 中国心理卫生杂志,2002,(1).

[4]方晓义,徐洁,孙莉,等. 家庭功能:理论、影响因素及其与青少年社会适应的关系[J]. 心理科学进展,2004,(4).

[5]龚继红,钟涨宝. 农村家庭子女性别结构对农村家庭教育投资行为的影响——湖北省随州市农村家庭的调查[J]. 青年研究,2005,(3).

[6]江金薇. 流动重组家庭儿童心理问题个案工作介入研究[D]. 武汉:华中科技大学,2015.

[7]李旻,赵连阁,谭洪波. 农村地区影响父母对子女教育投资的因素分析——以河北承德农村地区为例[J].妇女研究论丛,2006,(3).

[8]廖北文. 大学生心理健康与主观幸福感的相关研究[J]. 衡阳师范学院学报,2008,(1).

[8]彭大松. 个人资源、家庭因素与再婚行为——基于CFPS2010数据的分析[J]. 社会学研究,2015,(4).

[10]祁翔. 父母受教育程度与子女人力资本投资——来自中国农村家庭的调查研究[J]. 教育学术月刊,2013,(9).

[11]钱雪亚. 人力资本水平统计估算[J]. 统计研究,2012,(8).

[12]尚昀,臧旭恒. 家庭资产、人力资本与城镇居民消费行为[J]. 东岳论丛,2016,(4).

[13]石庆焱,李伟. 教育年限总和法人力资本测算——基于2010年全国人口普查数据的修订结果[J]. 中国人口科学,2014,(3).

[14]唐丹丹. 冲突适应的性别差异[J]. 心理技术与应用,2016,(7).

[15]童铃. 论继父母子女关系[D]. 上海:华东政法大学,2010.

[16]王进兰,赵刚. 中国家庭子女教育成本与投资分析[J]. 河北师范大学学报(教育科学版),2001,(2).

[17]王永丽,俞国良. 离异家庭儿童的适应性问题[J]. 心理科学进展,2005,(3).

[18]吴桂英. 家庭内部决策理论的发展和应用:文献综述[J]. 世界经济文汇,2002,(2).

[19]吴愈晓. 中国城乡居民教育获得的性别差异研究[J]. 社会,2012,(4).

[20]肖三蓉,徐光兴. 家庭环境影响青少年人格特质的性别差异[J]. 心理学探新,2009,(2).

[21]熊静,单婷,钱梦菊. 农村青少年的辍学行为研究——基于家庭文化资本的视角[J]. 中国青年研究,2016,(3).

[22]徐安琪,叶文振. 父母离婚对子女的影响及其制约因素——来自上海的调查[J]. 中国社会科学,2001,(6).

[23]徐晓新,张秀兰. 将家庭视角纳入公共政策——基于流动儿童义务教育政策演进的分析[J]. 中国社会科学,2016,(6).

[24]许琪. 男女教育的平等化趋势及其在家庭间的异质性[J]. 青年研究,2015,(5).

[25]曾宇明,陈爱兰,黄伴如. 不同性别中小学生伤害与家庭类型关系分析[J]. 中国医药科学,2017,(14).

[26]张春泥. 当代中国青年父母离婚对子女发展的影响——基于CFPS 2010—2014的经验研究[J]. 中国青年研究,2017,(1).

[27]张光宏,李杰. 我国城乡家庭教育投资能力比较分析[J]. 农业技术经济,2011,(11).

[28]张苏,曾庆宝. 教育的人力资本代际传递效应述评[J]. 经济学动态,2011,(8).

[29]张月云,谢宇. 低生育率背景下儿童的兄弟姐妹数、教育资源获得与学业成绩[J]. 人口研究,2015,(4).

[30]赵佳. 对重组家庭儿童家庭教育问题的探讨[J]. 中小学心理健康教育,2015,(1).

[31]赵颖. 员工下岗、家庭资源与子女教育[J]. 经济研究,2016,(5).

[32]郑磊. 同胞性别结构、家庭内部资源分配与教育获得[J]. 社会学研究,2013,(5).

[33]Amato P R. The impact of family formation change on the cognitive, social, and emotional well-being of the next generation[J]. Future of Children, 2005, 15(2):75–96.

[34]Aquilino W S. Family structure and home-leaving:A further specification of the relationship[J]. Journal of Marriage and Family,1991,53(4):999–1010.

[35]Becker G S,Tomes N. Human capital and the rise and fall of families[J]. Journal of Labor Economics,1969,4(3 Pt 2):1–47.

[36]Bray J H,Hetherington E M. Families in transition:Introduction and overview[J]. Journal of Family Psychology,1993,7(1):3–8.

[37]Brown A C,Green R J,Druckman J. A comparison of stepfamilies with and without child-focused problems[J]. The American Journal of Orthopsychiatry,1990,60(4):556–566.

[38]Cherlin A J,Furstenberg Jr F F. Stepfamilies in the United States:A reconsideration[J]. Annual Review of Sociology,1994,20:359–381.

[39]Deolalikar A,Rose E. Gender and savings in rural India[J]. Journal of Population Economics,1998,11(4):453–470.

[40]Fine M A,Kurdek L A. The adjustment of adolescents in stepfather and stepmother families[J]. Journal of Marriage and Family,1992,54(4):725–736.

[41]Fine M A,Kurdek L A. Relation between marital quality and(step)parent-child relationship quality for parents and stepparents in stepfamilies[J]. Journal of Family Psychology,1995,9(2):216–223.

[42]Furstenberg Jr F F. Divorce and the American family[J]. Annual Review of Sociology,1990,16:379–403.

[43]Jeynes W H. Effects of remarriage following divorce on the academic achievement of children[J]. Journal of Youth and Adolescence,1999,28(3):385–393.

[44]Kirby J B. From single-parent families to stepfamilies:Is the transition associated with adolescent alcohol initiation?[J]. Journal of Family Issues,2006,27(5):685–711.

[45]Pasley K,Koch M G,Ihinger-Tallman M. Problems in remarriage[J]. Journal of Divorce & Remarriage,1994,20(1–2):63–83.

[46]Reading R. Maternal and child undernutrition 5:Effective international action against undernutrition:Why has it proven so difficult and what can be done to accelerate progress?[J]. Child:Care,Health and Development,2008,34(3):405–407.

[47]Schrodt P. Sex differences in stepchildren’s reports of stepfamily functioning[J]. Communication Reports,2008,21(1):46–58.

[48]Schultz T W. Investment in human capital[J]. The American Economic Review,1961,51(1):1–17.

[49]Shafer K,Jensen T M,Holmes E K. Divorce stress,stepfamily stress,and depression among emerging adult stepchildren[J]. Journal of Child and Family Studies,2017,26(3):851–862.

[50]Shrifter M R. Adjustment to parental divorce and remarriage:An examination of the impact of gender and temperament in children[J]. Ethiopian Journal of Health Development,2007,22(22): 1–34.

[51]Thomson E,Mclanahan S S. Reflections on “family structure and child well-being:Economic resources vs.parental socialization”[J]. Social Forces,2012,91(1):45–53.

[52]Zvoch K. Family type and investment in education:A comparison of genetic and stepparent families[J].Evolution and Human Behavior,1999,20(6):453–464.