“校园暴力”与“校园欺凌”概念重塑

徐久生 徐隽颖

【内容摘要】

校园暴力不应是一个被回避的术语,其与校园欺凌各有不同含义,二者不应被混用。校园暴力是校园欺凌的上位概念,欺凌是暴力的一种表现形式,暴力具有更大的内涵。在我国目前大力治理校园欺凌的背景下,应正视与重视校园暴力的存在,将超出学生之间、欺凌行为之外的侵犯学生权利、破坏校园秩序的暴力 行为纳入校园暴力治理范围。通过对校园暴力的界定,实现与《预防未成年人犯罪法》《治安管理处罚法》《刑法》等涉校园暴力的法律法规无缝对接,提供实证数据支持,推动法律制度的体系化完善。

【关键词】 校园暴力 校园欺凌 概念重塑 体系化

随着校园伤害性事件不断被新闻报道披露,校园暴力与校园欺凌越来越多地出现在大众视野中。自2016年以来,教育部等部门连续发布了多项通知、意见,学界亦从法学、社会学、教育学、心理学等多个角度对此类行为进行学理论证与规制路径探寻。但一直以来存在一个基础性问题:在对校园暴力与校园欺凌的概念未进行辨析的情况下,规制对象和规制目标并不明确。有学者认为校园暴力与校园欺凌是同一概念;也有学者认为二者内涵与外延不同,应区别对待。①2016年之前,学界多使用校园暴力之说,2016年之后,校园欺凌又成为多数用语,国务院、教育部、最高人民法院等部门发布的文件和报告也在校园欺凌与校园暴力之间反复,始终没有统一用语。对于研究对象来说,明确概念与范围是奠基之举,在概念清晰、范围明确的基础上,才能进一步提出有针对性的对策,取得有效的治理成果。

一、我国目前的立场与存在的问题

校园暴力和校园欺凌现象的存在由来已久,因其发生在学校及其周边范围内,行为人或受害人为中小学学生,且存在责任年龄的限制,往往被列入未成年人犯罪、未成年人不法、未成年人不良行为等范畴,可援引适用的法律多为《未成年人保护法》《治安管理处罚法》《预防未成年人犯罪法》《刑法》《侵权责任法》等,但在实际案件当中,责任年龄的限制与对未成年人宽宥处理的刑事政策,导致了处罚力度较轻,且会忽略对行为人和受害人的心理跟踪与修复,忽视了对实施不良行为的未成年人的犯罪预防以及对未成年被害人的保护。

(一)官方定义用语不一与对校园暴力的回避

2016 年4月,国务院教育督导委员会办公室印发了《关于开展校园欺凌专项治理的通知》,要求对“各地各中小学校针对发生在学生之间,蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段,实施欺负、侮辱造成伤害的校园欺凌进行专项治理”。这也是官方第一次对校园欺凌给出定义,并政策性地要求各地中小学校对校园欺凌现象加以治理。

2016年6月2日,最高人民法院刑一庭妇女儿童权益刑事司法保护课题组发布了《关于校园暴力案件的调研报告》,针对涉校园暴力的刑事案件进行了专项调研,以审结生效的100件校园暴力刑事案件为研究对象,分析了校园暴力现象的特点与突出问题,认为我国目前理念存在偏差,对校园暴力的危害性认识还不够,未意识到对于那些社会危害性大的失足青少年,惩戒实际也是教育、挽救的一种重要方式,对同为未成年人的被害人的平等保护还不够。 人民法院报:《关于校园暴力案件的调研报告》,http://www.court.gov.cn/zixunxiangqing21681.html,2018年7月25日访问。 最高院此项调研针对的对象是涉刑事的校园暴力案件,其暴力程度与危害程度均重于此前国务院关于校园欺凌的范畴,因此可以看出,在对待校园暴力与校园欺凌的问题上,不同部门理解下的定义与研究范围并不一致,针对这一类校园问题的规制对象与方向均存在出入。

2016年6月,李克强总理针对校园暴力作出重要批示: “校园暴力频发,不仅伤害未成年人身心健康,也冲击社会道德底线。教育部要会同相关方面多措并举,特别是要完善法律法规、加强对学生的法制教育,坚决遏制漠视人的尊严与生命的行为。” 《李克强:校园应是最阳光、最安全的地方》,http://www.gov.cn/xinwen/201612/12/content_5146858.htm,2018年7月26日访问。 在国务院总理批示、国家机关部门重视、全社会关注的情况下,2016年11月1日教育部等九部门发布实施了《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》(以下简称《意见》),将规制对象设定为“欺凌和暴力”。这种变化表明官方实际上已经注意到校园暴力与校园欺凌的不同,以及二者均需要进行特别规制的必要。只是《意见》中仅采用并列的方法强调如何对二者进行防治,并未对二者重新进行定义。

2017年11月22日,教育部等十一部门印发《加强中小學生欺凌综合治理方案》(以下称《方案》)规定,“中小学生欺凌是发生在校园(包括中小学校和中等职业学校)内外、学生之间,一方(个体或群体)单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱,造成另一方(个体或群体)身体伤害、财产损失或精神损害等的事件。在实际工作中,要严格区分学生欺凌与学生间打闹嬉戏的界定,正确合理处理。”规制对象又被限定到校园欺凌的范围内,而且强调了区分学生欺凌与打闹嬉戏的界定,却没有提及欺凌与暴力之间的关系。

国务院、教育部等部门文件首先反映出的研究对象实际上也一直处于模棱两可的状态,时而区分“欺凌”与“暴力”;时而将二者一以视之,却难以实现概念范围上的周延;时而强调欺凌而忽略暴力,却缩小了规制的范围。

官方似乎一直处于回避校园暴力这一术语的轮回中。姚建龙教授2008年的研究发现,“针对校园暴力现象,中央综治委、教育部、公安部等部委相继出台不少政策文件与法规,但其中并没有专门针对校园暴力治理的, 甚至连校园暴力一词也基本没有出现,这似乎是一种有意的回避。” 姚建龙:《校园暴力:一个概念的界定》,载《中国青年政治学院学报》2008年第4期;姚建龙主编:《校园暴力控制研究》,复旦大学出版社2010年版,第2页。 在《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律法规中,使用的都是“不良行为”“严重不良行为”等术语,避开了对“暴力”的描述。所以避讳校园暴力这一概念,以校园欺凌替代校园暴力的称谓,也是一直以来延续的政策态度。

2018年3月12日举行的第十三届全国人大一次会议中,全国人大内司委副主任委员王胜明在回答记者关于“校园欺凌和校园暴力事件的计划与进展”问题时提到,“校园暴力或者校园欺凌各地都有发生,有的行为非常恶劣,对这个问题全国人大常委会和国务院及其有关部门高度重视,社会上也广泛关注,一件事大家都重视了,离解决这个问题就不太远”。 在中央重视、全民关注、案例频出的情况下,对校园暴力概念已无可回避,厘清校园暴力与校园欺凌之间的关系,划清各自所规制的范畴,既是治理这类现象的基础,也是完善《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的前提。

(二)学界研究对象的偏差与概念混淆

在我国,学界最初的研究对象集中在校园暴力这一概念上,后期才开始逐渐出现校园欺凌概念,尤其是在2016年《意见》《通知》等将治理校园欺凌作为一项政策推广后,部分学者转而使用校园欺凌作为研究对象,但仍有一部分学者依然使用校园暴力概念。

我们在中国知网按照主题分别搜索校园暴力、校园欺凌与“校园霸凌” 数据收集截止到2018年7月23日。 ,从得到的文献数据可以看出,对校园暴力的研究从2000年开始增长,至2015年,以校园暴力为主题词的发文数是以校园欺凌为主题词的5倍。但是自2016年开始,以校园欺凌为主题词的发文数激增,2017年已超过以校园暴力为主题词的发文数约35%。(见图1)

有的学者认为二者同义,即“校园暴力=校园欺凌” “校园暴力也被称为校园欺凌,主要指学生在校园里所遭受到的主要来自于同学的身体、语言、安全、心理上的威胁与伤害。 一般而言,校园暴力主要包括身体欺凌、言语欺凌、社交欺凌,而随着互联网等新的社会交往形式的发展,近些年来出现了网络欺凌这种新的校园暴力形式。”,在解释具体形式时,又将“欺凌”作为“暴力”的多种形式加以描述(如图2)。还有极少数学者认为应区分校园暴力与校园欺凌的概念,因为校园欺凌大多属于青少年不良行为,而校园暴力中的一部分已涉嫌构成青少年犯罪。 校园暴力的范围要大于校园欺凌, 因为二者有区别,所以在防治时应该采取不同的措施。

根据时间与变动可以看出,2016年国务院教育督导委员会办公室发布的《通知》以及后续的《意见》等政策性文件,对学术研究产生了影响,官方的立场使得法学界、教育界等研究这一问题的大部分学者转而使用校园欺凌的概念。但是这种导向是否正确值得我们深思,准确界定校园欺凌与“校园暴力的概念,确定法律与政策的规制对象,是有效治理校园暴力和欺凌现象的重要前提。

二、重塑校园暴力与校园欺凌概念的必要性

不仅仅是我国对校园暴力与校园欺凌的定义缺乏区分与明确界定,在全球范围内,由于目前所得的数据和证据存在巨大的缺失,使这一概念缺少标准的全球性定义。 各国甚至一国内各地区的立法、政策所针对的对象与重点也不尽同,但联合国及具有长期校园暴力、校园欺凌治理经验的国家,经过多年的实践与理论研究,已对治理范围有了较为成熟的研究成果,对我国具有重要的借鉴意义。

此外,通过分析具有中国特色的社会治理与未成年不良行为规制法律法规与政策,也能够反映出重塑校园暴力与校园欺凌概念的必要性。

(一)关于校园暴力与校园欺凌概念的域外研究现状

1. 校园暴力是校园欺凌的上位概念。

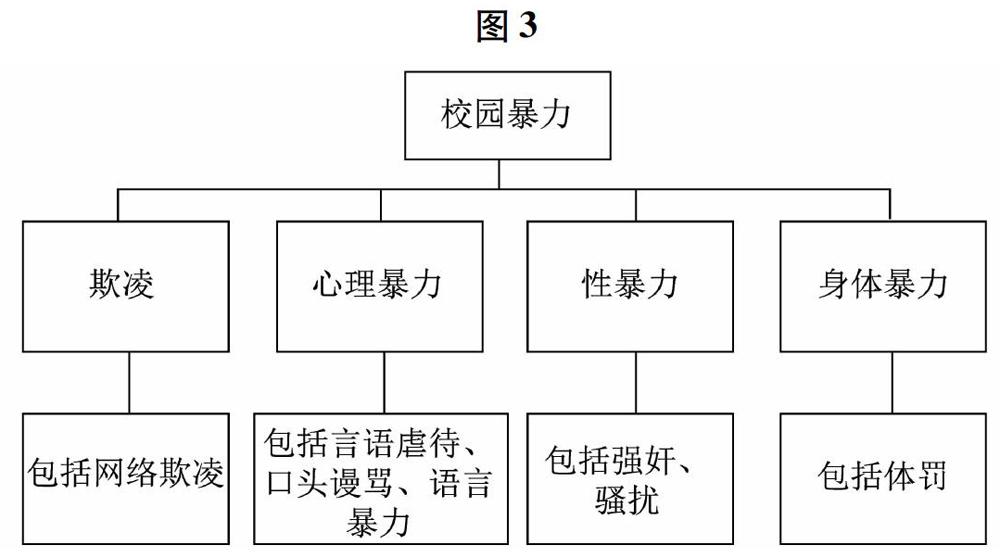

联合国教科文组织于2017年1月发布的《校园暴力与欺凌全球现状报告》(School Violence and Bullying: Global Status Report),认为校园暴力是校园欺凌的上位概念(如图3所示):校园暴力包含身体暴力(包括体罚)、心理暴力(包括语言暴力)、性暴力(包括强奸和骚扰)、欺凌(包括网络欺凌)。

具有较为完善的治理经验的国家,选择了作为上位概念的校园暴力为规制对象,如韩国2012年《校园暴力预防及对策法》通过法律对校园暴力进行明确界定,使对暴力行为的认定、预防以及救济有了法律边际,为政府有效地履行职责、组织引导社会、学校和家庭共同应对校园暴力问题提供了有力法律依据。 段兴立、于惠:《中韩校园暴力特征、成因及对策比较》,载《青少年犯罪问题》2016年第3期。 该法将“欺凌”作为“暴力”的一种形式予以列举 “校园暴力是在校园内外,以学生为对象实施的伤害、暴行、监禁、胁迫、绑架或诱损、损毁名誉、亵渎、恐吓、抢夺、强制做事、性侵害、欺凌、网络欺凌、利用信息通信发布猥亵言论或暴力言论等,致使学生身体、精神或财产受到损害的行为。” ,并且强调欺凌行为的主体、被害对象、行为方式、行为后果的特殊性。

2. 校园暴力与校园欺凌概念的区别。

英国有的学校为了更清晰地表述欺凌的性质,把校园暴力与校园欺凌区别开来,认为暴力属于显性的触犯法律的行为,而欺凌则具有隐蔽性;暴力伤及躯体,而欺凌却伤害情感與内心。 这种将校园欺凌与校园暴力分开,再把校园欺凌进行细分多个层次做法有利于教师与学生对欺凌行为的识别,更有利于政策的有效执行、监管与评估 。 Malvern. Antibullying Policy. https://www.thedownsmalvern.org.uk/Mainfolder/aboutus/School Policies/AntiBullying2015.pdf.2016-03-10;张宝书:《英国中小学反校园欺凌政策探析》,载《比较教育研究》2016年第11期。

美国50个州均已通过了《反校园欺凌法案》,校园欺凌被定义为“发生于学校场所或与学校相关场所,学生之间长期的或可能长期发生的非必要的、力量失衡的攻击性行为。” “What is Bullying”, https://www.stopbullying.gov/whatisbullying/index.html, 2018年7月26日访问。 在研究“欺凌”与“暴力”时也注意到二者的重合,在治理校园欺凌的同时,也关注“其他暴力行为”例如涉枪暴力 Catherine Bradshaw,Ingrid Donato:“bullying, violence, and gangs”https://www.stopbullying.gov/blog/2013/05/14/bullyingviolenceandgangs.html,2018年7月26日访问。 ,美国的这类理论研究,在认可“欺凌”与“暴力”有重合的前提下,也明确区分二者不是同一个概念,认为“暴力”的范围广于“欺凌”。

日本国会于2013年通过了《校园欺凌预防对策推进法》(いじめ防止対策推進法),首次把防范、处置与应对校园欺凌事件纳入法制化轨道。 日本在法规的层面使用的是“欺凌”这一用语,但学术理论研究仍以校园暴力为基点。

(二)中国语境下重塑校园暴力与校园欺凌概念的必要性

2016年以前,我国学者鲜少使用校园欺凌这一概念,公开发表的学术著作中使用此概念时也多是对国外经验的介绍,在校园欺凌概念兴起之前,官方虽然回避校园暴力这一术语,但学界与实务界均采用校园暴力的表述对校园内发生的此类现象进行研究。同时,我国法律法规中使用了其他替代性表述来描述校园暴力,例如《预防未成年人犯罪法》中规定了“不良行为”“严重不良行为”;《未成年人保护法》中规定了教职员工对学生的体罚、侮辱等行为。当上述行为发生在校园内或辐射到校园范围内,行为人或受害人涉及学生时,其便在实质上符合校园暴力的概念,对校园内师生人身、财产安全以及校园学习、管理秩序产生影响。

2016年国务院教育督导委员会办公室发布的《通知》与教育部等十一部门发布的《方案》 参见教育部等十一部门2017年11月22日发布的《加强中小学生欺凌综合治理方案》。 中所述的校园欺凌概念表明其更具有针对性,限于学生之间欺负、侮辱、伤害行为;相应的,其规制范围较窄,在《通知》《方案》要力图达到的目标限度内或许可行,但若采用系统性的思维方式,将影响校园功能、学生成长的行为与已有的法律法规结合进行体系化分析时,会发现校园暴力概念的优势在于其具有更大的包容性,能够与已有的法律法规紧密衔接,对校园暴力的规制能够实现法律对社会的系统化治理功能。

三、校园暴力与校园欺凌概念重塑的路径

(一)从“暴力”与“欺凌”开始

国际劳工组织(ILO)将“暴力”定义为“包括身体和非身体或心理暴力”,其表现形式从言语侮辱直至身体伤害。世界卫生组织(WHO)将“暴力”定义为:“蓄意地运用躯体的力量或权力,对自身、他人、群体或社会进行威胁或伤害,造成或极有可能造成损伤、死亡、精神伤害、发育障碍或权益的剥夺。” [瑞士]克鲁格(Krug,E.G)等编著:《世界暴力与卫生报告》,唐晓昱主译,人民卫生出版社2002年版,第4页。

“欺凌”一词在《现代汉语词典》中被解释为“以强力压迫和侮辱”,这意味着,欺凌贯穿着“力量原则”。欺凌的产生主要基于双方的力量不均衡, 往往是力量相对强大的一方对力量相对弱小的一方进行攻击。 此外,在大多数定义中,欺凌比一般的虐待、推搡、嘲笑更加严重。一次性的欺负行为并不被认为是欺凌,但被同一个人欺负过数次、数天、数周甚至数月就可能构成欺凌。

“暴力”更倾向于行为本身的危险与伤害,是以“行为”属性为核心的概念,反映了行为人自身犯罪或违法倾向的状态或特性,当然或盖然性地会产生相应的危害后果;而“欺凌”侧重于行为人与被害人之间有“施”与“受”以及后期反馈的互动关系,欺凌的多频次特征也反映出行为人对被害人持续施加力所产生的负面影响,这种力度或许低于“暴力”的力,但因其时间性而产生了一定的危害后果。

广义的“暴力”包括“欺凌”,即“暴力”为“欺凌”的上位概念,二者之间是阶梯关系,如联合国教科文组织主张的“欺凌”是“暴力”的一种表现形式(如图4所示);狭义的“暴力”与“欺凌”之间是平面关系,“暴力”行为的危险性与危害程度均大于“欺凌”行为(如图5所示)。

(二)校园暴力与校园欺凌的关系分析

校园欺凌与校园暴力的概念应当同时存在,联合国教科文组织进行了全球性的研究之后发现“数据显示工业化国家的欺凌比暴力更加普遍,但是在其他地区,传闻证据显示校园暴力也很严重。” 例如我国法律体系本没有校园暴力与校园欺凌的概念,只有涉及违法、犯罪的未成年人不良行为才会被作为数据统计的对象,但新闻报道及以问卷调查、访谈座谈等形式进行的学术研究结果显示,此类现象一直未曾断绝,将其纳入法律体系或作为重要的政策落实是一种必然。

在对校园暴力进行定义时,我国学者们通常强调“故意伤害的意图”与“暴力侵害行为”。 在不同的定义中,行为主体、行为对象、行为方式等又存在不同程度的区别。上述定义将校园暴力理解为针对师生实施的伤害行为,缩小了“暴力”行为本身的范畴,《刑法》中涉“暴力犯罪”的“暴力”行为包括对人的伤害、杀害、压制、性侵、限制自由等,也包括对物的毁坏。笔者在2004年司法部预防犯罪研究所“校园暴力研究”项目成果中即表明立场:“校园暴力是指行为人针对在校师生实施的身体上的和心理上的暴力行为,对学校财物或师生财物实施的暴力行为,以及师生对社会人士实施的暴力行为。简言之,与在校师生直接有关的暴力行为,均可界定为校园暴力。”此定义为“暴力行为”恢复了原本的应有之意,弥补了规制对象的疏漏。

王大伟教授在界定校园欺凌与校园暴力时,认为校园欺凌的侵害程度远高于学生之间的一般矛盾和打闹,而低于校园暴力,具有一定的恃强凌弱的特征。 校园暴力的侵害程度和后果远大于校园欺凌,其中一部分已涉嫌构成青少年犯罪。 在这里,校园欺凌与校园暴力的行为有重合之处,二者区分的关键点在于程度和侵害后果,特别是校园暴力的性质恶劣,行为本身可能已经具备行政违法性或符合犯罪构成要件该当性,只因行为人年龄限制而无法承担行政责任或刑事责任,不能依照《行政管理处罚条例》或《刑法》处罚,但行为本身的暴力程度和危害后果已经达到了违法与犯罪的程度。

胡春光教授以“行为”为核心,较为清晰地分析了非欺凌行为、欺凌行为、暴力行为与攻击行为之间的关系,“欺凌行为与暴力行为都属于攻击行为,攻击行为的范围最大,但是并非所有的攻击行为与暴力行为都是欺凌行为。同时,胡教授也强调了欺凌行为與暴力行为的差异在于暴力行为攻击强度大,有特定的具体行为,且造成伤害的后果,暴力行为往往与犯罪行为有关,是一种极端的攻击行为,而欺凌行为属于低程度的攻击行为;但低程度的欺凌行为是进入强度更大暴力行为的前奏。在攻击行为的大范围内,非欺凌行为、欺凌行为与暴力行为在程度上呈阶梯关系,如图6所示。各个行为在其阶梯内都有着各自独特的行为模式,但是在阶梯的连接处,各行为之间也会存在形式上的重合,此时需要进行程度和危害后果的实质判断,以将其归入“欺凌”或“暴力”的范畴之内。

四、适应我国社会治理语境下的校园暴力与校园欺凌概念重塑

2016年《关于校园暴力案件的调研报告》显示,2013年至2015年各级法院审结生效的100件校园暴力刑事案件中, 涉案初中生占33.96%,高中生占22.64%;职业技术学校及职业高中学生占26.42%。 而中国司法大数据研究院最新数据显示,“2016年1月1日至2017年12月31日,全国法院新收未成年人犯罪案件中,被告人以初中生为主,占比为68.08%,是犯罪预防的主体人群。” 从前后的数据对比可以看出,2016年以前对未成年人犯罪的追诉率并不高,尤其是初中生的犯罪案件处理率在2016之后出现了较大幅度的提升,原因一方面在于初中生正处于14-16周岁的刑事责任年龄分界线,部分无法追诉、部分不予追诉、部分不以犯罪论处;另一方面由于2016年之后加大对校园暴力的打击力度,也同时加大了对未成年人违法犯罪认定及处罚的力度,由此出现了初中生犯罪案件处理率成倍增长的现象。

要解决校园暴力和欺凌问题,需要政府重视、政策引导、公众参与,最终要落实到完善的法律体系上,全国人大内司委副主任委员王胜明在回答记者问题的时候表示“全国人大内务司法委员会建议修改未成年人保护法和预防未成年人犯罪法。” 在法律体系性的基础上考虑对校园暴力与校园欺凌重塑概念,结合已有的法律政策条文,将校园暴力与校园欺凌纳入法制轨道。

(一) 校园暴力内涵之明确:以校园欺凌为参照系的展开

对校园欺凌的治理已经成为我国的一项政策,教育部等十一部门发布的《加强中小学生欺凌综合治理方案》给出了定义,将主体和对象限定为学生,行为手段包括欺负、侮辱,行为后果为身体伤害、财产损失或精神损害等。根据后果又分为情节轻微的一般欺凌事件,情节比较恶劣、对被欺凌学生身体和心理造成明显伤害的严重欺凌事件,屡教不改或者情节恶劣的严重欺凌事件,以及涉及违反治安管理或者涉嫌犯罪的学生欺凌事件,并针对每一种类型的事件设置了不同的处理措施。

与国外研究不同的是,我国对校园欺凌的定义不强调“多次”,只实施了一次,但造成损害或产生持续性影响的欺凌行为即属于校园欺凌。

有学者通过收集2006-2016年间关于校园欺凌的新闻报道后发现,“82条有效新闻中,学生和教师为欺凌者的报道分别为 72 和 10件。教师欺凌者有小学教师5 人,初中教师 4人,幼儿园教师 1人。欺凌原因为未完成作业 4 件,学生课堂讲话、调皮2件,不服管教、顶撞教师2 件。欺凌手段有拳打、脚踢、电线抽、扒下学生衣服进行人格侮辱。殴打部位主要在头部,所用工具有扫把柄、电线、教鞭;最严重后果是重伤,伤残六级。”

从这一数据与行为方式可以看出,教师对学生实施的行为主要为体罚和侮辱,行为既符合“暴力”的内涵,也符合“欺凌”的内涵,在不改变校园欺凌定义的情况下,此类行为可以不归入校园欺凌的范畴内,但应被认定为校园暴力。或许有观点认为教师作为完全行为能力人,对行为承担行政或刑事责任即可,但对校园暴力与校园欺凌的治理目的也包括了对在校学生的人格培养和价值观树立,对于被害人来说,遭遇的暴力会成为其人生中记忆深刻的经历,甚至影响其人生观的形成乃至整个人生走向。

2018年6月20日,甘肃省庆阳市一名19岁女生跳楼身亡,最初的起因是两年前在高三时被班主任猥亵后罹患抑郁症,并被诊断为创伤后应激反应,曾多次自杀。校园暴力与校园欺凌的影响之深,應当引起我们的思考,不仅要关注对未成年人违法、犯罪的处置,也要从被害人的角度重视这类行为。

上文在论证“暴力”与“欺凌”的关系时得出了两个结论:其一,广义上的“暴力”包括“欺凌”;其二,狭义上的“暴力”与“欺凌”互补,亦有少部分重合。根据我国的实际情况,校园欺凌针对的是发生率较高、针对性更高的行为,理应对其特别重视,但在校园欺凌概念确定的基础上,重塑校园暴力的概念,将其作为校园欺凌规制盲区的补足,是维护校园秩序、实现治理目的的必要之举。

(二)校园暴力与校园欺凌行为方式之体系化建构

1. 现行法律、法规所规制的行为类型。

《预防未成年人犯罪法》第14条规定的未成年人“不良行为”与第34条规定的未成年人“严重不良行为”中涉及校园暴力与校园欺凌的行为有:打架斗殴、辱骂他人,强行向他人索要财物,故意毁坏财物等不良行为与多次拦截殴打他人或者强行索要他人财物等。

《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的未成年人实施的,但因为年龄而不认为是犯罪的行为,涉及校园暴力与校园欺凌的有:使用轻微暴力或者威胁,强行索要其他未成年人随身携带的生活、学习用品或者钱财 ;出于以大欺小、以强凌弱或者寻求精神刺激,随意殴打其他未成年人、多次对其他未成年人强拿硬要或者任意损毁公私财物,扰乱学校及其他公共场所秩序。

《治安管理处罚法》规定的违反治安管理的行为中涉及校园暴力与校园欺凌的有:非法限制他人人身自由、非法搜查他人身体;写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;殴打他人的,或者故意伤害他人身体;结伙殴打、伤害他人的;多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。猥亵他人,或者在公共场所故意裸露身体等。

2. 校园暴力的构成要件分析。

就地点而言,校园暴力与校园欺凌均为发生在学校内外,涉及所有与学校的教学秩序和学生教育相关的范围,即包括校园内、校园合理辐射范围以及有同等关联程度的网络空间中。

就主体和对象而言,校园欺凌的主体与对象均为中小学生;校园暴力的主体和对象包括中小学生、教职员工以及校外人员。司法实践中存在多起教师利用身份所形成的力量优势,对未成年人实施猥亵、性侵等暴力行为,需要注意的是,实施了某些暴力性行为的主体,虽然因为行为的危害程度、年龄较小等客观因素尚不需要承担行政处罚与刑事责任,但其行为仍成立校园暴力,例如14周岁以下的未成年人的校园暴力行为依旧应当归入校园暴力的范畴内,只是不能以《治安管理处罚法》《刑法》对其处罚。

就具体行为而言,校园暴力既包括“通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱,造成另一方(个体或群体)身体伤害、财产损失或精神损害等”欺凌行为,也包括通过肢体、语言及网络等手段实施伤害、威胁、侵犯,造成另一方身体伤害、财产损失或精神损害等暴力行为,还包括对物实施的暴力与对扰乱公共秩序的行为。《预防未成年人犯罪法》《治安管理处罚法》《刑法》中列举的暴力行为,因不满14周岁或不满16周岁而不需接受行政处罚或刑罚的,其行为仍属于校园暴力行为,应当按照校园暴力与校园欺凌治理政策予以处理,同时通过责令赔偿和赔礼道歉,对未成年被害人进行特殊保护,使其获得经济和精神补偿,并为其落实司法救助金和开展心理疏导,帮助其恢复正常生活和学习。

结 论

波特·斯图尔特大法官在为“猥亵”下定义时曾经说过,“当看到那类行为的时候,就知道它是‘猥亵,但却很难给出确切的定义”。 当我们看到校园暴力与校园欺凌事件时,在没有明确的概念之前,也往往很难给出确切的定义。校园暴力与校园欺凌是客观存在的,政府、司法机关与全社会的共同关注是解决这一问题的巨大推动力,官方对校园暴力这一术语的刻意回避与学界对校园暴力与校园欺凌混用的尴尬局面都应被正视。校园暴力与校园欺凌都是应当被法律和政策予以关注的对象,校园暴力是校园欺凌的上位概念,校园欺凌是校园治理的重点对象,同时也不应忽略校园暴力,校园暴力是联结政策与现行法律法规的纽带。

综上所述,我们认为校园欺凌的定义应为“发生在校园(包括中小学校和中等职业學校)内外、学生之间,一方(个体或群体)单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱,造成另一方(个体或群体)身体伤害、财产损失或精神损害等的事件”。

校园暴力的定义应为“发生在校园内外(包括中小学与中等职业学校内、校园合理辐射范围以及有同等关联程度的网络空间),学生与其他学生、教职工、社会人员之间,一方(个体或群体)蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施暴力伤害、威胁、侵犯、欺负、侮辱,造成另一方身体伤害、财产损失或精神损害等的事件,以及学生对物实施的暴力与扰乱公共秩序的事件。”此外,校园暴力也包括未成年行为人符合《预防未成年人犯罪法》《治安管理处罚法》《刑法》等法律法规所规定的与校园行相关的不良行为与违法犯罪行为,但因年龄限制而不承担行政处罚和刑罚的情况。

参考文献

[1] 段兴立、于惠:《中韩校园暴力特征、成因及对策比较》,载《青少年犯罪问题》2016年第3期。

[2] 陶建国:《韩国校园暴力立法及对策研究》,载《比较教育研究》2015年第3期。

[3] 姚建龙:《校园暴力:一个概念的界定》,载《中国青年政治学院学报》2008年第4期。