家族源流,祖父盛极而衰的人生悲歌

潘新和

清朝嘉庆末年,福建福州府长乐县江田三溪村,鞭炮声中,一位20多岁的年轻人拜别宗祠与父老乡亲,登上马车车厢,车轮缓缓碾过村里的石板路,向西北方向福州府城驶去。他一路端坐于车厢中,目光如炬,神情凝重,双手抱着祖辈留下的蓝底鎏金 “进士”匾额,如同抱着潘家的历史与未来。身旁是“探花”公婆龛 (供奉祖宗牌位),后面车上,装载着高照、伞灯、明骨灯、铜器、锡器、古字画、书籍等……这位年轻人叫潘年禧,他抛却故土乡人,追梦而去。

从此,三溪潘氏一支血脉流向“有福之州”,在这古老、吉祥的土地落地生根、繁衍生息。

三溪潘氏宗祠,始建于北宋初年

1952年12月3日,我,一个“忘祖”之人出生在福州。直到中年才知道自己祖籍长乐 (长乐市归福州管辖)三溪,才知道先祖潘年禧公的名讳,得知是他将长乐三溪潘氏一脉迁往省治福州,安家于“三坊七巷”(福州南后街,近代名人聚居地)的塔巷,于是有了我的曾祖父、祖父、父亲和我——到我已第五代。年禧公迁家福州,距今约200年,三溪福州潘氏后裔算是道地福州人了。

过去填表必有“籍贯”一栏,常犹豫该写福州还是长乐,不知籍贯是指祖籍地还是出生地,如果是祖籍地,究竟指哪一代“祖籍”,这些至今弄不明白。也曾想过为什么要填写“籍贯”——使你不忘本,有朝一日衣锦还乡、光宗耀祖不会找错地方?显然不是,没人会为你操这份闲心。不明白归不明白,任何人对家族、祖辈的经历,不会没有一点好奇,我也不例外。

以前隐约知道老家是长乐,具体什么地方并不清楚。直到2006年2月,50多岁了,通过一位堂兄联系,举家 (长乐三溪潘氏在福州的后人)回到阔别的祖居地,认祖归宗,才续上家族亲缘。这几十公里的路,现在可谓近在咫尺,竟走了半个多世纪。

来到依山傍水的长乐江田镇三溪村,在族人引领下走进古朴的“潘氏宗祠”,点起香烛,拜祭先人,与族亲——陌生的潘家人济济一堂,仿佛融入蜿蜒流淌的生命之河,颇觉几分激动与亲近。感性地意识到:我与这些陌生人身上流着同样的血;潘家子孙不论到哪里,身上都留存着共同先人的印记。与生俱来,无可消除。我感到滔滔不绝的生命潜流的裹挟。这身不由己的无形力量,或许将影响你人生、命运——才智、性格、习惯、行为……

续上了家族命脉,感受生命之河生生不息:我身上历代先人的血,从远古到今世,流经两千多年,九十几代人。我的相貌神情,留存着先人的体征。我的精神记忆,载录着先人的坎坷与艰辛,沉浮与盛衰。这种 “血亲”观念在无意识中发酵。

随着时间推移,渐渐地,求解“你是谁”“你从哪里来”的血缘意识随风飘逝,被学缘、文缘——人类意识融合、超越、取代,不知不觉地,“你到哪里去”“何处是归宿”的彼岸思维占了上风,开始思考人的生存意义与价值。我以为:对于人类个体来说,精神生命优于、重于肉体生命;对于人类整体来说,重要的不是肉体的传宗接代,而是精神的传宗接代。族群的繁衍、延续固然必要,但 “使人之为人”更重要,即文化、文明的生产、光大更重要……诸如此类想法是近年才有的。到了四五十岁才开始想这些问题,到了五六十岁才稍微有些明白,也许有点晚。学校没教这些,只教应试与生存技能,至于 “人为什么活着”,得靠自己觉悟——能否觉悟,惟听天由命,这不能不说是教育的失职。

有了这点觉悟,我便不太注重“籍贯”。懂得家族渊源,不忘祖、不忘本,是对的。更不能忘:个体是人类一员,要超越狭隘的家族、民族、国籍,结成人类生命、命运共同体 (当然,最好是结成超人类、超物种的生命共同体);种族、族群融合,共建人类文明、文化,共谋世界大同,是人类存在、发展的缘由,也是终极愿景。这也许永难实现,但不清楚这些,人将不人。不但没有人类存在的理由,作为个体的人,也没有真“人”生、真追求可言。言语人生、诗意人生既无从谈起,也没有写作本文的必要。——从大处说,人类的一切纷争、困扰、贫困,以至暴力、战乱、屠戮,很大程度上源于自私、贪婪本性;皆因拘于一己、一族群、一教派、一物种之私,缺乏人类情怀、世界情怀、宇宙情怀、终极关怀所致。

这说得有点抽象,有点大、有点远,以至有假、大、空之嫌。说“我”自己,还得从“我是谁”的近处、实处、小处说起。我不是人类学家、社会学家,也不是哲学家,本书叙述、讨论的不是物种、人类起源或种族谱系、历史进程,也不是哲学意义上生命价值、终极拷问,说说“我”的成长环境,“我的言语人生”的相关语境大约就够了。跟我之 “所以然”有较为直接的因果关系的,不得不说得详细一些。一个家族的兴衰,也能折射出人类、人生的某些共性。

这涉及到 “潘”氏宗谱。细述远古至今血脉源流似无必要,主要从闽潘始祖——潘殷公说起吧,此前从略。

潘氏始祖季孙公世居河南荥阳县安仁乡崇仁里,因此,荥阳,算是我的原始 “籍贯”。父亲留下的一枚印章上刻着 “荥阳潘氏”,他的一些藏书便盖这枚印章。因此,我从小对“荥阳”二字有很深印象。不过,那时我读成“荣阳”,更不知道 “荥阳”在什么地方,与我有什么关系。

翻阅族谱与相关资料,并经多方了解才得知:唐仪凤二年 (公元677年),季孙公五十六世孙潘源,为唐东齐太守,随陈元光将军入闽平乱,两人同时殉难,葬于福建南安。潘源长子潘殷,曾任唐湖州、潮州别驾 (刺史佐官,相当于州政府秘书长),定居于南安,后世尊其为闽潘始祖。

唐咸通二年 (公元 861年),潘殷第四世孙潘钢,曾任唐著作郎(主要负责掌撰碑志、祝文、祭文等事宜,从五品上),从南安迁往长乐江田三溪村,为三溪潘氏始祖。由于先祖是从闽南迁到长乐,闽南一带与我们有亲缘关系。

三溪潘氏二世至五世共出五位中丞 (“中丞”,唐宋时相当御史大夫,明清时是封疆大吏——巡抚,相当于现在的省委书记),故称“中丞潘”,福州潘氏我家这一脉,便是 “中丞潘”之后。如果说我的较近的 “籍贯”应是福建长乐。

我父亲的曾祖父,长乐三溪潘氏东头房三十世潘年禧——迁福州,是福州 “长乐三溪东头房潘”始祖,距今已六世。年禧公哪年来福州,已无从考证。只能推测:我的祖父潘友闻卒年77岁 (虚岁),1957年仙逝,当生于1881年。假设年禧公来福州那年是25岁,60岁左右生下儿子潘绪书,潘绪书25岁生下孙子潘友闻,那大约是1820年左右到福州的。是清代嘉庆年间。就是说,年禧公是将近200年前到福州,“三溪东头房潘”扎根福州已绵延将近两个世纪,算是老福州人了。

年禧公到福州后,顺风顺水,事业有成,颇有资财。这可以他在南后街塔巷 (福州三坊七巷之一,三坊七巷为福州名门望族聚居地)购置下一座大宅为证。若不是有点资财,是不可能购置下这座 “豪宅大院”的。

据我的八姑潘锦贞说,塔巷祖屋门上挂着 “进士”横匾,白底黑字,十分醒目、气派 (祖屋后来因我的祖父背债,抵债给人家)。祖屋的“进士”横匾来自 “探花公”。祖屋有 “探花”公婆龛 (用来供奉祖宗牌位),是朱漆二扇门长方形的。还有大官家里才有的高照、伞灯、明骨灯等,以及大量铜器、锡器、古代字画。祖屋供奉的这位“探花公”是谁、官居何职 (八姑说当过丞相,未经考证),不太清楚,想必 “探花公”是比较近的先祖,否则这些官家器具不会保存得这么好。

至于年禧公为什么迁往福州,只能完全靠想象。

月朗风清之夜,他沿着淙淙溪流,盘桓于村边山径。远处是家族陵园,墓碑倾颓,四野荒寂,萤火闪烁,蟋蟀啾鸣:一代代先人长眠于此,归化为尘埃。若干年后,他也将无声无息地成为一抔黄土,不甘之情油然而生,“走出去”的念头倏然而至。

他突然发觉三溪太偏僻,太小,天地太逼仄,装不下勃郁滋长的内心,他想要更大的平台、更多的机遇。或是受到父亲,父亲的父亲……那位“探花公”无声的激励,他想续上这份荣耀,创一份不朽之功业。或是想给子孙一个更好的读书、科举、成才的环境……总之他必须离去。

不论出于何种理由,有一点可以肯定,他是一个心怀大志、敢作敢为的人。若不是他,我们这些子孙也许仍生活在长乐那个小乡村。

年禧公年近花甲,膝下无子,只有一女,嫁给陈敬铭。父亲的曾祖母去世得早,曾祖父年禧公去问菩萨,到底是求官好 (有钱可捐钱做官)还是求子好。菩萨说求子好。于是再娶,生儿子潘绪书——我父亲的祖父,我的曾祖父。老年得子,自然欣喜若狂,百般宠爱。

年禧公自己不“求官”,可总放不下 “求官”情结。于是拐了一个弯,全力培养女婿陈敬铭,让他替自己圆“求官”梦。陈不负所望,科举得中,官授江苏镇江道台(相当于今天地级市的市长)。陈感念岳父之恩德,将岳父母接到镇江道台府内,与他们一道生活,好就近照顾二老。演绎出一段感人的恩恩相报的佳话。

小舅子潘绪书是姐夫陈敬铭看着长大的,觉得他人品不错,知书达理,将其妹嫁给他,亲上加亲(潘绪书既是陈敬铭的小舅子,又成了他的妹夫)。陈敬铭很信任小舅子,将自己的钱财全部交由他掌管。我的曾祖父潘绪书的长子潘友闻——我的祖父,便出生在镇江道台府内。

陈敬铭的家,即我的曾祖母陈氏 (陈敬铭的妹妹)的娘家,与海军有很深的渊源。国民革命军海军上将陈季良 (民国初年任海军部次长,第一舰队司令。抗战时,著名的 “江阴之战”是他指挥与日军作战)是曾祖母的侄儿,海军部长陈绍宽也是她的侄辈,还有好几位海军的舰长都是陈家人。陈家与林则徐、帝师陈宝琛、船政大臣沈葆桢都是姻亲。

陈敬铭告老还乡后,其钱财仍由我的曾祖父潘绪书掌管。陈敬铭在福州南街花巷买了一座六扇门的大宅院,里面有花园,书斋在花园里面。陈敬铭是重情义之人,为了继续照顾岳父母,就在他家宅院对面,为潘家也买了一座宅院,三进大屋,由花巷一直通到锦巷,后门朝向南街锦巷,可见其屋之大。

两家过从甚密,潘家人称陈家为 “对面街”。我们的祖父潘友闻和弟弟潘光国、潘浩,小时候就在“对面街”花园的书斋内读书。每年七月潘家祭祀时,陈敬铭就会差遣其管家安安送纸衣、沙箱 (纸褙的屋子)来,以示对潘家、对岳父母的敬意。我们家后来在我祖父手上败落,搬到东门,他们家仍在送。

八姑说,年禧公虽然没做官,但很有学问,“当敌人侵犯朝廷时,大公能向朝廷献策,后来即按大公的策略打退了敌人,所以皇帝给曾祖父赐匾,这牌匾我都看见过,以前挂在花巷住屋的二进堂屋的横案桌上面,这牌匾是朱漆金字写着 ‘智勇有方’四个字,可见当时我们家有多么体面。”算是 “身在江湖,心存魏阙”吧。有如此雄才大略,不求官,想必是他一生的遗憾,一生的痛,晚年肠都悔青了。中国文人的 “恋官”情结,是与生俱来、生生世世无可割舍的。

关于我的曾祖父潘绪书公的情况,只能根据点滴资料推测。年禧公能置下大宅院,并培养女婿考取功名,曾祖父又是在道台衙门里长大的,一定受过良好教育。陈敬铭能如此信赖、器重他,将妹妹嫁与他,请他代管自家家产,想必其学识、能力、秉性都不差。如此看来,曾祖父的工作会不会就是帮陈敬铭打理产业,做一个高级管家?据我的大姑说,曾祖父主要职业是医生,这没有确凿的证据,可备一说。至于他文化程度、兴趣爱好、生活经历详情,一概不得而知。

祖父离我们比较近,小时候我见过,隐约有点印象,他去世时我4岁;姐姐、哥哥与他相处时间长,对他更是了解,可以稍微多说点。

祖父潘友闻,字润生,生于1881年。兄弟姐妹六人,三男三女,祖父系长子。祖父潘友闻,名字大约出自 《论语·季氏》“益者三友……友直,友谅,友多闻”中的 “友多闻”(以见多识广的人为友)。二叔公潘友三,字光国,“友三”,大约也是出自“益者三友”,将 “三友”尽收名中,寄托了曾祖父对儿子成才、交友的期待。

祖父小时读过私塾,打下较好的国学功底,书法、诗文出众,为其工作奠定了基础。祖父并未在新式学堂读过书,算是自学成才的。

祖父入职起点很低,十六七岁时曾在福州南街二妙轩照相馆学修相,后来竟然爆红,他究竟如何从一个照相馆学徒踏入仕途,并身居要职,详情不得而知,只能归结为他的优异才能与勤奋、努力。祖父后来曾任福建省盐务局股长,财政厅科长。林则徐孙子林慧庭任福建省财政厅厅长时,对他十分赏识,认为其有才,委任他做秘书,兼财政厅政务科科长。林慧庭是一个爱玩的人,自己不管事,将事务全盘交给祖父管。那时全省财权均由财政厅掌握,捐税也是由财政厅管理,捐税是由私人承包去收的,承包人每年固定交给国家一定的款项。承包捐税是个 “肥缺”,谁要包捐税,就要求着祖父。祖父虽然官不大,但实权在握,因而 “红极透顶”,什么人都来巴结他,很有钱,花钱如流水——“花天酒地,大肆挥霍”,这是我父亲形容祖父当时的挥霍无度,足见他对此颇为反感。

祖父有权势,许多名门望族争相与其结亲,几个女儿嫁的都是有身份的人家。我的大姑潘锦屏,嫁给南台鸭母洲源昌酒库老板的儿子黄锦涵,二姑潘锦芬嫁给官僚兼资本家叶子通的儿子叶幼通,三姑潘锦芝早夭,四姑潘锦云嫁给中医世家、杏坛巨擘孙石溪的儿子妇科名医孙朗川。——小姑潘锦芳的出嫁,已是在败家之后了,仍嫁给邮政局局长的儿子。

祖父有钱,有人怂恿他投资开钱店,于是他开了 “源泉”与 “隆盛”两家钱店。在开业的鞭炮声中,祖父想着财源滚滚、招财进宝,志得意满,兴高采烈。这是他人生辉煌、得意的顶点。

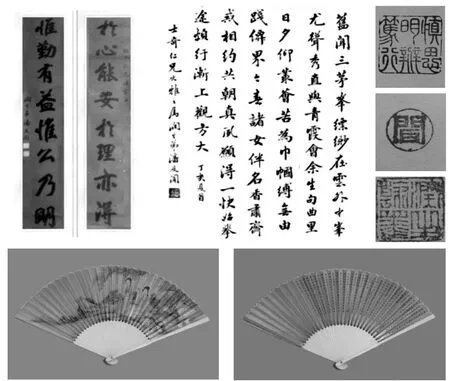

祖父部分诗、书、画、篆刻作品

人生往往幸运与厄运相随。好景不长,由于祖父不谙此道,且无暇顾及,请人代为经营,不料经理贪污,卷款而逃,钱店倒闭,存款人上门要钱,还不了要坐牢,多亏曾祖母发动全家帮助还债,抵押掉塔巷的祖屋,卖掉了花巷大宅院,变卖了全家人的黄金首饰,好不容易才平息了这场风波。这是1928年。

败家之后,祖父三兄弟举家搬到福州东门,租了一座四进大宅院,地点在大营街,即现在的温泉宾馆内。租金每月40银元,二叔公、三叔公各出20元——可见祖父三兄弟关系相当好。那时一个人每月生活费只需2元,足见租金之贵、宅院之大。也可见祖父一家奢华惯了,倒驴不倒架,依然十分顾惜脸面。

八姑对东门的大宅院作这样的描述:

1928年花巷屋子卖掉之后,即租了东门一座旧式的四进三间排的大堂屋,有花厅,花亭,好大好大,每进面积有500平方米,一进屋子,才两个房间,本来人家都有隔开前后房,但东门屋子就没有隔开,一个房间都有100平方米,天井、回廊都非常大,可以摆圆桌(大圆桌)六桌酒席,所以祖母做70大寿时,共办50余桌酒席请客。第四进有上下楼,也就是两层楼的屋子。

她还记得我的父亲和几个弟妹,由奶妈带着,住在第四进楼下,另一边做老妈房 (保姆房)。她自己一家 (即我们的三叔公一家)住的是第四进的楼上。可见,尽管内囊已空,仍竭力维持外表体面。

祖父从此风光不再、一蹶不振。我父亲说他:“有工作的时候少,没工作的时候多。家庭经济时紧时松。紧时就卖字,或典当、变卖,靠亲戚帮助过日。”“我的家庭曾一度暴发,后来一般是比较困难,有时也无米下锅。因曾暴发过,又要装门面,有时更困难。”这说的都是实情。由奢入俭难,过惯了奢华生活,摆谱,自然经济上更是捉襟见肘。

在失业的日子,祖父不得不靠卖字为生。我的八姑说祖父国文很好,字又写得特别好,像乾隆皇帝的字体,所以人家都请他写寿屏。另据二姑父叶幼通说:爷爷书法极佳,工颜体,名闻遐迩,求字者络绎不绝。——如果像乾隆皇帝的字体,那就是“赵体”,不过赵体与颜体可相通相融,人称明朝董其昌书法兼有 “颜骨赵姿”之美,不知祖父之书法是否得其遗风。

现在仅知道祖父一书法作品被陕西汉中博物馆收藏,一书法作品为拍卖品。还有哪些被私人收藏不得而知。遗憾的是,我们家族现在惟存爷爷两幅遗墨。一是红底雨金笺的行书八言联,是20世纪50年代某日,父亲偶然在书画店看到买回来的。上书:於心能安於理亦得,惟勤有益惟公乃明。也许是爷爷的人生自省,或是对家族后人的期许。这一为人处世之道,确可视作家训。二是小楷扇面,一面录秋瑾生平,另一面是仕女画。秋瑾壮怀激烈,颇具阳刚之气,是否祖父对其情有独钟?看着祖父墨宝,眼前是他自得其乐地吟诗作画、抒怀写意,遥想那风风雨雨的一生,盛极而衰,靠卖字画为生的凄凉晚境,有无尽的酸楚与感慨。

在这些沾满世纪烟尘的字画后面,是一个曾经鲜活、灵慧的生命,他与我的父亲,与我,血肉相连。我依稀记得他的面容,却不知道他的身世,更不知道他内心的悲欢荣辱。他曾抱过我,携着我蹒跚学步,我摔倒时他扶起过我,他看着不俊秀、不伶俐的小孙子,大约猜想过这小子有怎样的未来。他没看到我长大,便匆匆离去。他的目光定格在那只尚未升空的风筝上,便去赴另一个世界的约会。一代代人都是如此,牵着过去、未来的手,只存活在有限的当下,对无限的过去、未来永远是未知数;自以为明白了,其实始终不明白,只是重复前人过一遍大同小异的错误的生活,这彷佛是人的宿命。人世、人生真是奇妙。

大姐潘小汀回忆:祖父兴趣广泛,多才多艺,会拉二胡,喜欢国画,他留下的画册、书画甚多。晚年,他常躺在帆布躺椅上,手里摩挲着田黄石讲故事,绘声绘色,眉飞色舞,听得我们笑翻了。爷爷写字时,便帮他磨墨,铺纸,看他一笔一划笔走龙蛇。与孙辈在一起,是祖父最快乐的时候。

祖父1957年脑溢血逝世时77岁。晚景凄凉,身后仅 “遗留下几件旧家具、旧衣服,别的什么动产不动产都没有。”(我父亲的原话)可谓赤条条来,赤条条去。所幸我的父母孝顺,他尚能衣食无虞、安度晚年,但内心定是孤寂、凄苦的。

灵柩摆放在前厅,香烛、纸钱、供品,天井的雨淅淅沥沥地下着,屋檐上雨声滴滴答答……守灵、做七、安葬的情景,还依稀记得。那时我还小,不太知道悲伤,只是觉得家里有点异常,前厅原来还能摆成这样 (变成灵堂)?家中少了一位慈爱的亲人,虽有点难过,但对七天一次的祭奠仪式与葬礼,似乎更感兴趣。

(1)为中小企业提供了新的融资手段。通过融资租赁能够提高中小企业的技术水平。在对相关技术设备进行更新时,通过融资租赁,企业只需要付出一部分款项就能够获得使用固定资产的权利,在使用设备的过程中积累资本,从而提高自身的经济实力。对于那些技术发展水平比较高,且发展速度非常快的企业,同样也可以采用融资租赁的方式,来减少因固定资产更新过快而引发的风险。该种租赁方式比较灵活,方便,承租方可以根据自身发展的实际情况与融资租赁公司进行相互协调,从而签订相关协议,这样能够确保出租方不改变所有权,还能避开有关国家政策制度的限制。所以,融资租赁可以有效解决中小企业融资难的问题[4]。

我对祖父的了解就仅限于此。从这些极有限的了解中,可以感觉到他人生的强烈落差。他的一生是场悲剧,后半生是失落、抑郁、痛苦的。他奋斗过,凭借个人努力,从底层跻身上流社会。他是不甘寂寞之人,步入官场之后,一帆风顺、平步青云、忘乎所以。时运垂青过他,家财万贯,极尽奢华,娶过一妻一妾,有过四女三男,儿女孝顺,然而,终成南柯一梦,沦落到“房无一间、地无一垄”,不得不寄人篱下,晚年在我父亲的岳父家艰难、惆怅地度过残生。应了孔尚任 《桃花扇》中那句经典曲词:“俺曾见,金陵玉树莺声晓,秦淮水榭花开早,谁知道容易冰消!眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。……诌一套‘哀江南’,放悲声唱到老。”祖父经历了事业的大起大落:前半生是他扼住了命运的咽喉,后半生是命运扼住了他的咽喉。与命运博弈中,他是输家。

祖父算不上纯粹文人,浪迹官场,经商逐利,然而,身上有着根深蒂固的传统文化因子,喜舞文弄墨、谈古论今,琴棋书画、风花雪月,有浓郁的 “封建士大夫情调”,算是文人气较重的人,一个 “落魄半文人”吧。

以祖父之聪明才智,如果没进入官场,不曾在权、利漩涡中迷失,本可风流倜傥、安逸一生。他要是当一个教师,或当一个普通职员,都会干得很不错。即使顺着照相馆学徒的路子走下去,也会成为不错的摄影艺术家,文才会得到充分施展,诗、书、画、篆刻会更为精进,将留下更多艺术精品。

夕阳残照,祖父独自枯坐一隅,拉着胡琴,在 《病中吟》旋律中,一定想过这些。悲戚凄凉,暗自神伤,痛悔莫及:权、利,富、贵,是掺着蜜糖的毒药,让人沉迷其中,忘乎所以,在陶醉、昏厥中走向死亡……不觉泪湿长襟。

所幸祖父从他的父亲、父亲的父亲……那儿感受到的文化气息,没有完全丢失,将其作为自身追求的现实生存之道的一部分,不经意间将文墨书香、闲情逸致,悄无声息地保存、传递下去。对传统“士”文化的亲和,是流淌在家族血液中的隐性基因。这或多或少对父亲、我,家族的后代子孙,会有些潜在影响。不论时代、环境如何变幻、是否允许,我们是否愿意,她都会不断地绵延生长。文化之承传,就是通过个体生命有意无意地释放、传递,凝聚、汇集而成江海之滔滔不绝。

1949年后改革开放前的历次政治运动,对祖父这个家族是无情的打击。所幸有些事发生在其身后,否则,就雪上加霜了。祖父晚年基本上足不出户,许多事子女亲朋的遭遇不让他知道,特别是他没有经历 “文革”动乱,算是不幸之幸。

从潘氏家族源流不难看出根深蒂固的儒家思想的影响。这是氤氲着浓郁的中华文化气息,对仕进、官场不懈追求的文人世家,是中国“士”阶层的典型表征。打开族谱,几乎代代无白丁,辈辈着蟒袍。从入闽平乱的闽潘始祖潘源公、潘殷公的官员身份,到迁居长乐三溪潘钢公之后的 “四世五中丞”,迁居福州的潘年禧公培养女婿陈敬铭做官,自己不求官,但向皇帝进言献策,获赐 “智勇有方”匾额,再到祖父潘友闻公任省财政厅科长,无一不是走 “学而优则仕”之途,即便不当官,也脱不了庙堂情结。当官,是中国文人的不二选择,一个打不开的死结,也是死穴。中国文人坏就坏在走不出 “仕进”迷津,万般皆下品,惟有当官好,这观念是精神鸦片,祸害了无数文人,势必还将祸害下去。

文人当官,固然包含入世、济世、造福苍生的积极面,无疑的,求取功名利禄、光宗耀祖的 “官本位”观念是主流。因此,几乎所有文人都一哄而上 “当官去”。能像陶渊明那样“不为五斗米折腰”,洁身自好、穷而弥坚、怡然自足的罕见。中国哪一部族谱、哪一个宗祠,不是将祖先官职摆在最显赫的位置?当今依然如是。高校校庆,均是以官商为座上宾,以高官富贾为荣。对此,我在 《语文:表现与存在》中有过反思:

其实,“学而优”未必只有“入仕”这个选项。学者可以真正惠及天下苍生百姓的主要应是发挥自己的思想力、创造力,为社会、人生、世界、人类……奉献自己的精神产品,用今天的话说,就是为人类建造物质与精神家园。狭隘化到只有 “入仕”一条路,不能不说是其局限。

古往今来,凡是学者做官的,必定会影响到其思想建树。多数学者为官从政去,其学术研究或文学创作基本上就废了,至少是深受影响。大多传世之作,都是科考落第、为官被贬谪或不当官时写的。当官还是做学问,无疑是一个两难选择。在官本位的社会中,这是对学者定力的一个重大考验。

在中国,不论是古代还是当代,毋庸讳言,读书人大都受到官场的强烈诱惑。科举考试,是读书的出路;读书做官,是世代相传的教育文化基因。历经数十代人,成了集体无意识。当官还是做学问,这一问题困扰着中国文人,堪称人生抉择第一问。可以断言,绝大多数中国文人在这个问题上都挣扎过,抉择的对、错可能在一念之间,却注定一生的成败、荣枯、得失。我的先祖挣扎过,祖父、父亲挣扎过,我们,我们的后代也都无可回避。

父亲在厦大读书受到校长萨本栋先生赏识,毕业后先是让其留校工作,继而举荐他担任长汀县中校长,时年25岁。后到名校赣南正气中学任教,业绩出色,又受到校长蒋经国先生青睐,担任教务主任、代理校务主任 (校长),此后还担任过其他学校的校长,可见他不但能做学问,也有管理才能,似可以在官场以求一逞。要是他愿意,要是他是一个投机取巧的势利之人,甚至可凭借蒋经国的路子往上爬。但是,1947年,他33岁,正值年轻有为之时,毅然决定从此不走仕途,彻底断了当官念想,转而到科研院所走治学之路,到高校任教,教书育人。这一人生转轨,他必定思虑再三,与祖父有过交谈:

祖父:鼎儿 (父亲名“懋鼎”),你精研小学 (古文字学),知道 “鼎”字象征权力。我们家是簪缨氏族,当初给你起名懋鼎,就希望你将来成栋梁之才,你没辜负我的期望,从小才华出众,会读书,能做事,从政前程无量。

父亲:爷 (父亲称祖父“爷”),您没看透官场腐败、黑暗?当了这些年校长,我算看透了当官的嘴脸,抗战还在走私发国难财,光复了,变本加厉大把捞钱。现在内战又打起来,国家前途未卜,当官能有什么前程。再说我也不是当官的料,我只想清白教书、专心治学。

祖父:教书、做学问能挣几个钱,有什么出息?抗战前后我常失业,家底都吃光了,一贫如洗,连立锥之地都没有,借居你岳父家不是长久之计,我这老脸不知往哪儿搁。一大家人靠你,你拿什么过日子?

父亲:您老放心,会好起来的,我好好工作,虽不会发财,但会让家人过上好日子的。我主意已定,当官真的不适合我,爷,您不知当校长,与那些当官的打交道我有多难受。

祖父:你以为学问好做吗?你过得了清贫的日子、耐得住寂寞吗?

父亲:这些我都想清楚了,我能。再苦再难我也不怕,我心甘情愿。我的 《中国语原及其文化》刚出版,今后我要全力研究 “文化语言学”,请您成全我。不把这事做成,生于斯世何益?

祖父:你研究文化语言学我不反对,但是,你是长子,潘家靠你光耀门楣,你也要负起这个责任。

父亲:爷——难道要我走您的老路?鼎儿不孝,说句不该说的话,您太贪,我太迂。都不适合做官。我看不出官有什么好,您不记得那年我在赣州高级农校当校长,为了给学生要点生活费和教育经费,跑了几十趟行署,钱没要到,倒是看尽 “官”们的臭脸,累得、气得吐血,差点送了命?

祖父:……

父亲动之以情、晓之以理,终获祖父首肯,事业之途从此翻篇。33岁,能“悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非”,恰当其时。如果天遂人意,重新起步犹未为晚。

父亲将名字改为“茂鼎”,表明与家族、父亲赋予 “当大官”之意的 “懋鼎”,与自己的过去,划清界限。后来干脆将“鼎”字下岗,改成“茂丁”,与“当官”彻底诀别。“茂丁”是他后半生最喜欢、常用的名字,藏书上签名多为“茂丁”。“丁”,“白丁也”,即平民百姓,以此明志。卸下这副枷锁他一身轻松,连呼吸都畅快了。这是一个人生境界的升华。

摆脱庙堂情结需要勇气,不是轻易可以做到。祖父沦陷其中不可自拔,埋没天赋才情,断送锦绣人生,从辉煌荣耀的巅峰,掉落谷底,犹耿耿于怀,念念不忘,注定只能抑郁终老。感谢父亲在困苦艰辛的年代,在看清官场百态之后,毅然改弦易辙,走上诚心治学之路,终身痴心无悔,为我后来的人生选择树立了榜样。30多年后,当我大学毕业面临从政或治学的选择时,我毫不犹豫地远离官场,得以拥有完整的 “言语人生”。在回首过往时,我能平静地坐在书桌前,有资格书写“我的言语人生路”,无愧无憾地面对自己与后人,这与父亲无言的影响不无关系。是他的 “言语人生”觉悟,唤醒了我的觉悟,引领我走上治学之途。这大半生治学生涯,我从言语、精神创造中获得归属感、满足感、幸福感,感受其珍贵,享受其乐趣,其无与伦比的美好与愉悦,惟有天知道、我知道——父亲在天之灵若知道,一定会为我欣慰。这灵魂安适与精神愉悦,是高官厚禄、荣华富贵不可相提并论的,也是官迷心窍、沉醉不醒之人无法理解、享有的。

其实,追求权力,以至金钱,本身没什么不对,关键是背后的动机,即拥有权力、金钱的目的。中国传统对“官”的认知,固然有“治国平天下”、为苍生百姓谋福祉的价值取向,但更普遍的是为了“功名利禄”,即为名与利,“功名利禄”与 “官位”(权力)这几者是紧紧绑定在一起,古代 “升官”意味着 “发财”。以为拥有这些便可光宗耀祖、福荫后辈。当然,可能也有 “胸无大志”的,仅仅将其作为职业,养家糊口,这类人不多,可略而不计。不论持什么动机,它与治学的“求知”“求真”目的都是相抵牾的。学者心思若放在求“官”上,其“求知”“求真”之心变得不那么“纯粹”;心思不专、不诚,事业必定受损。

这些 “奇谈怪论”定会招来不悦与鄙夷,引来质疑、反对与挞伐。我惟有回一声抱歉,冒犯了。尽管“曲士不可语于道”,不过,还是想略微回应一二,进一步说道说道。

反对者必说当官与做学问不矛盾,不少当官的学问也做得不错,甚至比你做得还好,在今天当官更能做大学问。这话似乎不无道理,我承认,确实有当官的学问比我做得好、做得大的,不过,这么比没什么意思。因为二者不可比:首先,鄙人才疏学浅,不宜作为参照系。把我比下去,标准太低,比我强不代表学问大。更重要的是条件、机会不对等。当了官,坐拥普通人所没有的资源,可以得到大课题,大经费,获大奖,赚荣誉,财源滚滚,名利双收,这不等于真学问,大学问,不少是泡沫,只是看上去很美而已——居高位者,大多成果是靠别人做出来的,所谓课题负责人、排名第一获奖者,什么什么头衔获得者,其实是课题老板、包工头。这不是什么秘密,在高校尽人皆知。

不可否认,这些人中有的很有才气、学问,不过,这是在当官之前。一旦学问与名、权、利挂钩,唯此是图,混迹于名利场,觥筹交错、权力寻租、心有旁骛,便泄了文 “气”,必定坐不住冷板凳,耐不住寂寞,怎能做真学问?不排除有洁身自好、出淤泥而不染的,也会因大量行政事务干扰,无法专心致志;减少了时间、精力投入,必然会影响做学问,不可能比以前做得更好,只会更差。——“人各有志”吧,如果真心为国家、社会、民众服务,甘愿牺牲学问,也值得称道与尊敬。这是我的肺腑之言。

话说回来,官不是那么好当,谁都能当好的,不是做出牺牲就能当好官。知识分子能当好官的是极少数。当官与治学是两种才能。当官需要运筹帷幄、决胜千里之才,需要领导力、策划力、执行力、行动力以及人际协调力,等等,也许还需要唯长官之命是从,等而下之的,逢迎拍马,唯唯诺诺,狗苟蝇营,玩弄权术,以权谋私……这些恰是许多学者不具备或不擅长的。治学需要自由意志,独立思考,需要质疑力、批判力、想象力,尤其需要宁静、淡泊的心态,以此进入官场,一定吃力不讨好。当官、治学是两回事,入行之前要掂量掂量自己是什么料。多数学者当官结果是两败俱伤,既荒废了学问,也当不好官,碌碌穷忙,一事无成,怨声载道。这样的人,在高校还少吗?当了几年校长、院长,学问尽付东流不乏其人,学术生命大致终结,没全瘫,至少也偏瘫。许多人行政事务、人际关系处理不好不说,天怒人怨,甚至晚节不保、锒铛入狱。相信这也是违背多数从政者初衷的。

知识分子不妨从俗称“读书人”,或书生、书蠹、书痴,多保留一点书卷气没坏处。别成天尽想着“治国平天下”“内圣外王”“哲学王”之类。把读书、修身、学问、学历、学位等,作为待价而沽的砝码,等于把自己给贱卖、拍卖了。古往今来此类 “禄蠹”还少吗?读书人多一点清高孤傲、遗世独立的品格,迂点、傻点没关系,亏点、穷点是福气。豪宅靓车、锦衣玉食、位高权重、颐指气使,这与学问大小、幸福感多少没一毛钱关系。不要趟浑水、赶时髦,更不可趋炎附势、争权夺利。斗室容得下书桌,工资买得起电脑,诚心、专心治学,留点道德、学问文章,便是前世修来的福分,给子孙的恩泽、社会的回馈。除此之外,都是空无。

一日老 “知青”聚会,来者皆年逾花甲。一 “插友”(一道下乡“插队”的老朋友)曾当过不大不小的“官”,知我刚退休,问当过领导没,我说没。读书时当过班长,工作后当过教研室主任,不算吧。他说不算。原以为他问这是想找点昔日当官的优越感,不料,他听说我没当什么官,失望之余不乏真诚地说了句 “还是不当领导好”,向我投来羡慕的眼光,我错愕不已。他说:“如今人心变坏了,当领导在位时是好,可人在人情在,人走茶就凉,结下的都是怨,招惹的都是是非;像你,当个普通教师,退下来清清爽爽,无愁无怨,写了一堆书,桃李满天下,多好!”我心想:做什么都有得失,天下没有稳赚不赔的好事。赚了偷着乐,赔了就囔囔,这心态就没摆平。谁的孩子谁抱去,天经地义。当初叫你别当官你愿意?谁挡了官路你不与他拼命?虽然这位老友觉悟有点晚,人生不可能重来,不过,觉悟总比不觉悟好。失之东隅,收之桑榆,退休后多做点好事,多赔点,说不定失去的就赚回来了。

其实当官也有不与外人道的苦衷。这位仁兄说的 “领导”指政府官员,也包括行政化体制下的高校领导。官僚政体是个由低到高的巨大的权力网络,官员好似在万丈悬崖上攀援的蜘蛛人,仰头奋力拾级而上,每个狭小的踏脚处都有好几双脚竞争踩挤,就看谁捷足先登。一旦体力不济,或不小心没踩在点上,或爬错了道,就会摔个头破血流,从此一蹶不振。有时不是自己的错,因上面的人失足摔下,中彩似的正砸头上,便莫名其妙气绝身亡、同归于尽。但凡还有一口气,还挂在崖壁上没掉下,就要死命蹬着别人头顶,祛除上下左右掣肘,拽住他人衣襟,不择手段往上爬。在这张网上,多数人爬到半道就被挤掉下去,饮恨向隅,徒叹奈何。用尽洪荒之力,侥幸爬到高处,环顾无人可及,踌躇满志,趾高气昂,然高处不胜寒,抬头看,崖顶仍在虚无缥缈间。少数人爬得越高,内心越猥琐。表面光鲜,内里尽败絮。

最悲催的是离登顶只一步之遥,三十六拜就差一哆嗦,已然精疲力竭,胸闷气短脚抽筋,横竖上不去。进退两难,功亏一篑,死不瞑目。这苦楚只能憋在心里,不堪与外人道。憋出毛病也不敢声张,自酿苦酒自家饮。

这说的是 “政客”。在官员中,“政客”与“政治家”区别在于是利己还是利他,有没有豪迈人格、自由思想、崇高信念——灵魂。我不齿钻营牟利、结党营私、谎言连篇的政客,敬佩为民众、国家、天下谋福祉,雄才大略、光明磊落的政治家。不论什么国家、时代,政治家皆凤毛麟角,其中得天时、地利、人和,能一心为公、利国利民、建功立业的更是少之又少。这不奇怪,好比“学者”中,“学渣”“学混”“学棍”比比皆是,与“纯粹学者”同样不成比例,“纯粹学者”中能 “立言”传世的,也是至为罕见。

这说的是“官员”,“领导”则另当别论。“领导”内涵比 “官员”大,包括各行各业各层级的“头”。相对来说,这些人的权力欲会略低一些,但是,也同样有不同的价值取向,在人格、品位上有高下之分。有道义感、责任感,能惠民利他、有人类情怀的领导,是值得崇敬的。尤其那些不计个人得失、奉献于人类的学者、科学家、企业家,他们作为各自领域的领军人物,乃民之脊梁、国之栋梁,这样的领导多多益善。

我自知与“官”“领导”无缘,过读书、教书、写书的“三书”清净人生,经营自己一亩三分地,是唯一的也是最好的选择。“立言”传后,不敢奢望,录下浅薄的感悟、想法足矣。生来“码字”的命,我认命、知足、愉悦。也许,我只是重复着祖父、父亲,历代文人大同小异的平淡人生。

感谢先祖,给我不太聪明但勉强够用的脑子,得以忝列“读书人”之末。感谢祖父、父亲,教我此生如何度过。祖父失败的人生给我以教训,使我知道 “官场”此路不通。父亲用勇气与行动,用他的生命之作,让我明白治学——人生的意义。祖辈、父辈给我的这些弥足珍贵,至于我的言语之路能走多远,迈出的每一步只有靠自己了。

用时髦的词来说,我属于 “教二代”。与“富二代”“官二代”的富贵、傲娇比,有点寒酸、卑微,却也不失阿Q式自矜。刘禹锡:“斯是陋室,惟吾德馨”,是自得、自夸,抑或自慰、自嘲,不得而知。不过,我这辈子的内心确是安详、满足的。

——吃饭、当官都和席子有关