小学生课堂行为参与差异性分析及对策

——基于逸夫小学六年级的实证调查

黎佳佳 黎 瑛

(江西农业大学高等教育研究所,江西 南昌 330045)

学习是学生的重要活动,课堂则是学生学习的主要场所,一个学生课堂参与水平的高低直接影响到个体的性格、认知及社会化的发展程度。新课改倡导“学生积极参与、乐于探究、勤于动手”,并强调“教师在教学过程中应与学生积极互动、共同发展”,以促进“学生在教师指导下主动地、富有个性地学习和发展”。在当前的中小学课堂中,不难发现“灌输式教学”、“教师仅以成绩为目标”、“学生说话难”等现象,这些都有悖于新课改的教学理念。新课改倡导学生是学习的主体,在教学过程中应充分发挥学生的主体性和能动性。而课堂是教师进行教学活动的主要渠道,有着不可忽视的作用,要体现以生为本理念的最佳方式便是使学生参与到课堂中来。在小学课堂教学活动中,学生课堂参与包括个体的外在行为和内在心理活动两方面,学生内在心理活动大部分可由其外在行为表现出来。因此本研究通过对学生的课堂行为参与进行调查以探索提高学生学习主体性的对策。

一、研究结果

1.调查对象与研究方法

本研究主要采用问卷调查法、观察法、访谈法等研究方法,借鉴曾琦教授的《学生课堂参与调查问卷》,结合本研究的内容与导师共同完成《小学生课堂行为参与调查表》、《小学生课堂行为参与观察表》及师生访谈提纲等研究工具的编制,对运城市盐湖区逸夫小学六年级学生进行调查研究,采用四点计分制。

通过对逸夫小学六年级随机抽取的100名学生进行问卷调查以了解学生课堂参与情况,采取以组为单位发放,以避免男女比例、优差生比例及座位分布的不平衡问题。与此同时采访了9名六年级教师以及六(1)班、六(4)班的30名学生。并利用实习生身份对六(1)、六(4)、六(5)班的40名学生进行实时观察和记录。

问卷的实施主要由研究者主持,实习教师协助发放问卷。研究者讲清楚被试抽选的原则、研究的目的和意义,在获得班主任及小学生同意后在课间操时间发放100份问卷,并及时回收问卷98份,剔除无效问卷6份,有效问卷共计92份,有效率为92%,其中男生51人、女生41人,采用Excel软件及SPSS软件对数据进行整理和分析。

2.研究结果

对观察的40名学生的课堂参与行为进行评分。其中,课前预习得A的学生占50%,课上积极举手回答得A的学生只占32.5%,课后及时落实课堂知识得A的占40%。可以看出,学生的分值集中于B,从侧面反映出学生的课堂行为参与水平总体不高,且分布比较集中(详见表1)。

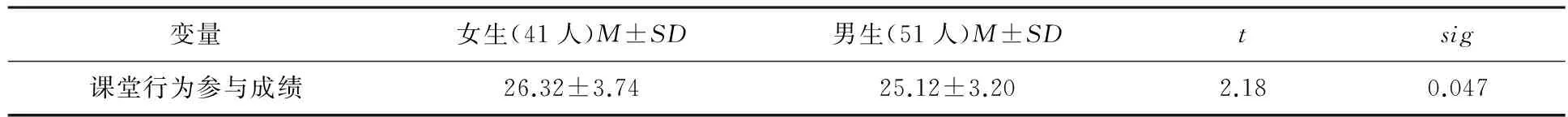

(1)小学生课堂行为参与的性别差异。将92份问卷按性别变量分组,将男生组、女生组每个题的分数总和统计并进行T值检验。如表1,sig值为0.047,表示男女生在0.05水平上存在显著差异,为进一步明确方向,通过多次课堂观察得出女生的总体课堂参与水平高于男生。

表1 小学生课堂行为参与性别差异检验

(2)小学生课堂行为参与的角色差异。从表2中可以看出,92份问卷中,17人为班干部,75人为普通学生,将班干部与普通学生的成绩进行T检验,得出班干部与普通学生之间的sig值为0.036,可以认为小学生课堂行为参与在0.05水平上有角色差异,通过课堂观察发现担任班干部的学生在课堂上比普通学生表现得更为积极活跃。

表2 小学生课堂行为参与角色差异检验

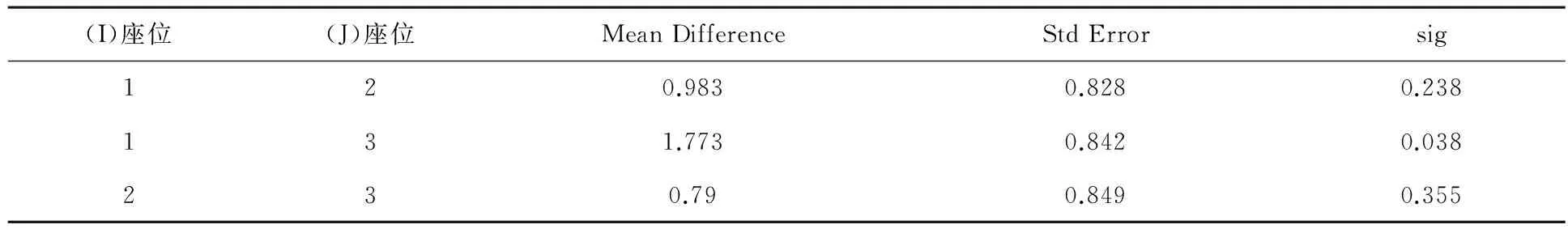

(3)小学生课堂行为参与的座位差异。因为逸夫小学学生人数较多,六年级每个教室坐8排学生,加上讲桌两边的两个座位,一共9排学生,前排为1,2,3排,中排为4,5,6排,7,8,9排为后排,在SPSS软件中分别用1,2,3代表前排、中排、后排。根据表3,1和2无显著差异,2和3无显著差异,但1,3的sig值小于0.05,表示1与3排之间存在显著差异,所以小学生课堂行为参与水平存在座位差异。

表3 小学生课堂行为参与的座位差异统计

(4)小学生课堂行为参与的成绩差异。 通过对学生的访谈得出:成绩得A的学生,普遍在课前预习、回答教师问题、参与小组讨论和及时完成课堂作业等课堂行为中表现得很积极主动。具体分布情况如图1,可以看出小学生课堂行为参与程度与成绩是正相关关系,课堂参与程度越高成绩越好,相应的小学生在课堂行为参与方面存在成绩差异。

图1 小学生课堂行为参与的成绩差异

二、原因分析

1.影响小学生课堂行为参与的性别因素

问卷调查的结果显示,小学生课堂行为参与水平在性别方面存在显著差异。这与刘芳(2012)的研究结果相反,其调查结果显示学生课堂参与不存在显著的性别差异[1],与曾琦(2000)研究结果是一致的[2]。从儿童发展心理学角度解释,不论是小学低年级还是小学高年级在注意的稳定性[3]和注意的广度方面女生均优于男生[3],从小学中高年级起女生在身体和心理方面都比男生发育要早[3],如左半球在支配言语能力的发展上,女性早于男性[4],所以女生课堂参与水平高于男生是合理的,符合小学生身心发展特点。

2.影响小学生课堂行为参与的角色因素

从社会学角度来看,每个人在某一固定群体或组织中都扮演着一定的角色,当个体充当某种角色时意味着其享有一些权利同时也需要承担一些义务,这会促使自己自觉或不自觉地按照这一角色所要求的行为规范去活动,构建与其身份地位相符的行为模式[5]。毋庸置疑在班集体中学生之间最常见的角色是学生干部和普通学生,本研究的调查结果已分析出小学生的课堂行为参与存在角色差异,且学生干部的课堂行为参与水平高于普通学生。

造成这一结果的因素是多方面的。首先,在选拔班干部时,教师倾向于选择学习成绩优异的学生来担任,而大多学习成绩好的学生相对于成绩较差的,他们更有信心解答教师的问题,在课堂上更愿意表现出积极的参与行为。其次,班干部在协助教师管理班级或组织活动的过程中,与教师接触的机会比一般学生多,利于与教师建立亲密良好的师生关系,因此在课堂上对教师的教学指令会乐于做出反应并积极配合。最后,从社会角色扮演的角度来看,当学生意识到自己在充当班干部这一角色时,会自觉或潜意识里不自觉地按照这一角色的要求去做出相应的行为,如教师给予其足够的信任,同时也期望其在课堂上有带头示范作用,期望其带动课堂气氛等。于是在教师这种期望下学生干部便要求自己为其他学生做榜样,积极回答问题和参与小组讨论等。

3.影响小学生课堂行为参与的座位因素

在问卷结果的分析中,研究者发现小学生课堂行为参与水平存在显著的座位差异,坐在前排的学生参与水平比中后排学生的参与水平高。这与以往关于学生课堂参与的研究结果相符合:课堂上积极参与的学生往往集中在教室的前排。前排的座位可以说是教室的“黄金区域”,坐在教室前排的学生更容易看清黑板、听清教师的讲课内容,并且在教师的视觉范围内,更容易与教师进行语言和眼神的交流互动,得到教师的关注,这使学生自觉性提高并表现出积极参与课堂的行为。因此如何合理安排座位,使学生的课堂行为参与水平整体得到提高是教师应该着重反思的一个问题。

4.影响小学生课堂行为参与的成绩因素

研究结果显示:学生的学习成绩影响其课堂行为参与,学习成绩越好的学生课堂行为参与水平越高,同时学生的课堂行为参与水平能预测学生的学习成绩。

探其原因:首先,学习成绩越好的学生越有信心参与到课堂中,当参与结果得到教师和同伴的肯定评价时,便在一定程度上强化了该学生的学习行为,并促使其形成积极的自我效能感,下次更乐意做出同样的行为反应,然后再一次得到强化,形成一个良性循环的过程。其次,由于成绩较好的学生,知识基础较好,当教师进行提问时,他们更能理解教师的问题,思维也更为活跃,因此能快速做出反应。此外,由于基础较好,能跟上教师的上课节奏,这利于他们集中注意力听教师的相关指令和要求,并在课堂上与教师进行积极互动。而学习成绩较差的学生,因知识基础较弱,理解教师问题较为费力,思维反应缓慢,久而久之便不乐于参与。

三、促进小学生课堂行为参与的建议

1.家校联合,培养参与意识

一个孩子的教育离不开社会、学校和家庭,其中学校和家庭对孩子的影响最为直接,家庭和学校的配合是否和谐,关系到学生能否健康、全面地发展。充分利用好教育影响一致性原则,使家庭教育与学校教育互相配合、协调一致,有计划、有目的地对学生进行影响。教师应与家长及时交流,建立微信群或定期召开家长座谈会等,教师可及时把学生实际情况反馈给家长并给予一些建议。家长方面也应积极主动与教师保持联系,及时了解孩子课堂表现,与教师积极探寻有效的解决方法,家长之间也应多交流育儿经验和方法。家长在家可多询问孩子“今天在学校问了老师什么问题?”“回答了老师什么问题?”等,鼓励孩子在课堂上积极参与。

根据动机理论和强化理论,小学生的课堂行为参与是建立在有参与动机和需要的基础之上的,学习动机可激发和维持一定的学习行为。当学生首次参与课堂,如果得到了教师与学生的肯定,学生会获得积极的情感体验,这会激起其参与课堂的渴望,对下一次采取同样的行为反应起着强化的作用。因此教师可在课堂上创设故事情境、采用游戏互动和小组讨论等方法以引起学生的兴趣,激发他们的好奇心,使其产生学习动机,更好地参与到课堂中。

2.灵活转换班级角色,巧妙运用座位编排

针对班干部的课堂行为参与水平高于普通学生,教师应打破班干部“终身制”,在全班实行干部轮流制,使每位学生都能参与到班级管理中来。教师可通过多种形式选定班干部,如通过公开竞选方式、投票选举方式,也可根据学生自身的特长来安排职务,这样便可以有效利用“班级角色期望”来提高学生的课堂参与积极性。同时,又能为更多的学生提供和老师交流的机会,增进师生感情。让每一个孩子有展示自己的机会,不仅可以提高全体学生课堂行为参与水平,而且也使每位学生的优势特长得到充分发挥,增加其自信。

此外,针对由于座位造成的学生课堂行为参与差异,教师应学会巧妙运用座位编排为课堂教学服务。对学生座位科学合理的安排可以为教育教学不断地带来奇迹,教师平时可采用前后滚动式编排座位法,也可根据课程需要采用多种位置编排法,如需要小组讨论时采用马蹄式或圆桌式座位编排法。座位安排时也应注意一些细节:根据学生性格差异,如个性活跃的学生与内向型学生组合搭配,使课堂行为参与积极的学生带动内向型学生;根据学生学习情况,让各学科成绩差异较大的学生坐一起,形成学科互补、共同进步。所以教师不能把座位的安排仅仅当作一种形式,而应巧妙地运用座位的编排使其更好的辅助于教学,使师生之间、生生之间产生最大化的学习互动效应[6],使课堂达到更好的教学效果。

3.分层教学,因材施教

研究发现小学生课堂行为参与存在成绩差异,并且呈正相关。透视国内大班化教学的现状,普遍存在一个老师对成绩好的学生的关注水平高于对中等生、差等生的现象。然而,教育教学中存在教师期望效应,所以教师在平时课堂教学中应有意识地对每位学生都有所关注,可以采取分层教学,进行因材施教:首先,对成绩优秀的学生,教师应对其参与精神予以充分肯定,并鼓励其保持积极的课堂参与行为。其次,对于基础知识较弱的学生,教师的问题应难易适中,安排的学习任务也应从较简单的开始,然后根据其学习情况逐渐增加难度,增强其学习动力。再次,对于较为内向的学生,教师应多鼓励,对其课堂参与行为给予及时的肯定,增加其自信。最后,在教学用语中,教师应避免出现打击学生自信心和学习积极性的言语,学生回答不上问题或答得不够好时应多鼓励、多引导,多采用正面评语,如“没关系,你再仔细想想是否还有更好的答案呢”、“联系我们之前学过的再补充一下”等语言。

[1] 刘芳.基于小学生课堂参与度的调查分析与思考[J].教学与管理,2012(9):68-69.

[2] 曾琦.小学生课堂参与的角色差异[J].教育研究与实验,2000(2):60-64.

[3] 王耘,叶忠根,林崇德.小学生心理学[M].杭州:浙江教育出版社,2007:134,137,6.

[4] 肖爱芝.当代教育心理学[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2005:59.

[5] 郑杭生.社会学概论新修[M].北京:中国人民大学出版社,2003:107.

[6] 臧运红.学生座位编排值得引起重视[J].中国教育学刊,2014.(10):107.