万宁市南部地区槟榔黄化病情调查

杨春雨,战晴晴,周亚奎,张玉秀

(中国医学科学院药用植物研究所海南分所·海南省南药资源保护与开发重点实验室,海南万宁571533)

槟榔为棕榈科Palmae植物槟榔Arcea catechu Linn.的种子,居我国四大南药之首。《本草纲目》记载:槟榔子,苦、辛、涩、无毒,消谷逐水,杀三虫,疗寸白等[1]。传统中医认为,槟榔可驱虫、消积、下气、行水、截疟。现代医学已确认,槟榔有抑菌、抗病毒、防龋、驱虫、抗高血压等作用[2-3]。目前,槟榔已发展成为海南热带作物第二大支柱产业,但槟榔黄化病是槟榔的毁灭性病害,并有迅速蔓延的趋势。本次调查中对海南省万宁市南桥镇、长丰镇、南林农场和兴隆农场等地区的槟榔黄化病展开调查,以明确黄化病的发生情况。

1 调查方法

1.1 材料与设备

2017年7 月,对海南省万宁市南桥镇、长丰镇、南林农场和兴隆农场等地区部分槟榔进行采样调查,采用调查和检测等实验室常规设备。

1.2 槟榔黄化病

症状[4]:病理性黄化病是指由槟榔黄化植原体(Arecanut yellow leaf phytoplasma,AYL)引起的槟榔黄化病[5],一般呈萎缩性黄叶型和束顶型,幼嫩叶片比老叶片更黄,有发病中心,并通过昆虫和带病种苗等进行传播。生理性黄化病是指由营养失调导致的槟榔叶片变黄的现象,无传染性,一般部分或整株叶片变黄。

病原及鉴定方法:槟榔黄化病的鉴定参考文献[5]中的方法进行,病理性黄化病的病原物为AYL。

1.3 槟榔黄化病病株分级标准[4]

病理性黄化病病株的分级标准:0级,正常植株;1级,新叶比老叶先黄,顶茎正常;2级,叶片变小或变黄,顶茎缩小,大于底茎的3/4;3级,叶片变小或变黄,顶茎大小是底茎的1/2~3/4;4级,叶片变小或变黄,顶茎大小是底茎的1/2(至枯死)。生理性黄化病病株的分级标准参照文献[5]中相关标准进行分级。

1.4 发病率和病情指数计算方法

发病率(%)=发病株数/调查总株数×100

病情指数=∑(病情级数×发病株数)/(最高病情级数×调查总株数)×100

2 结果与分析

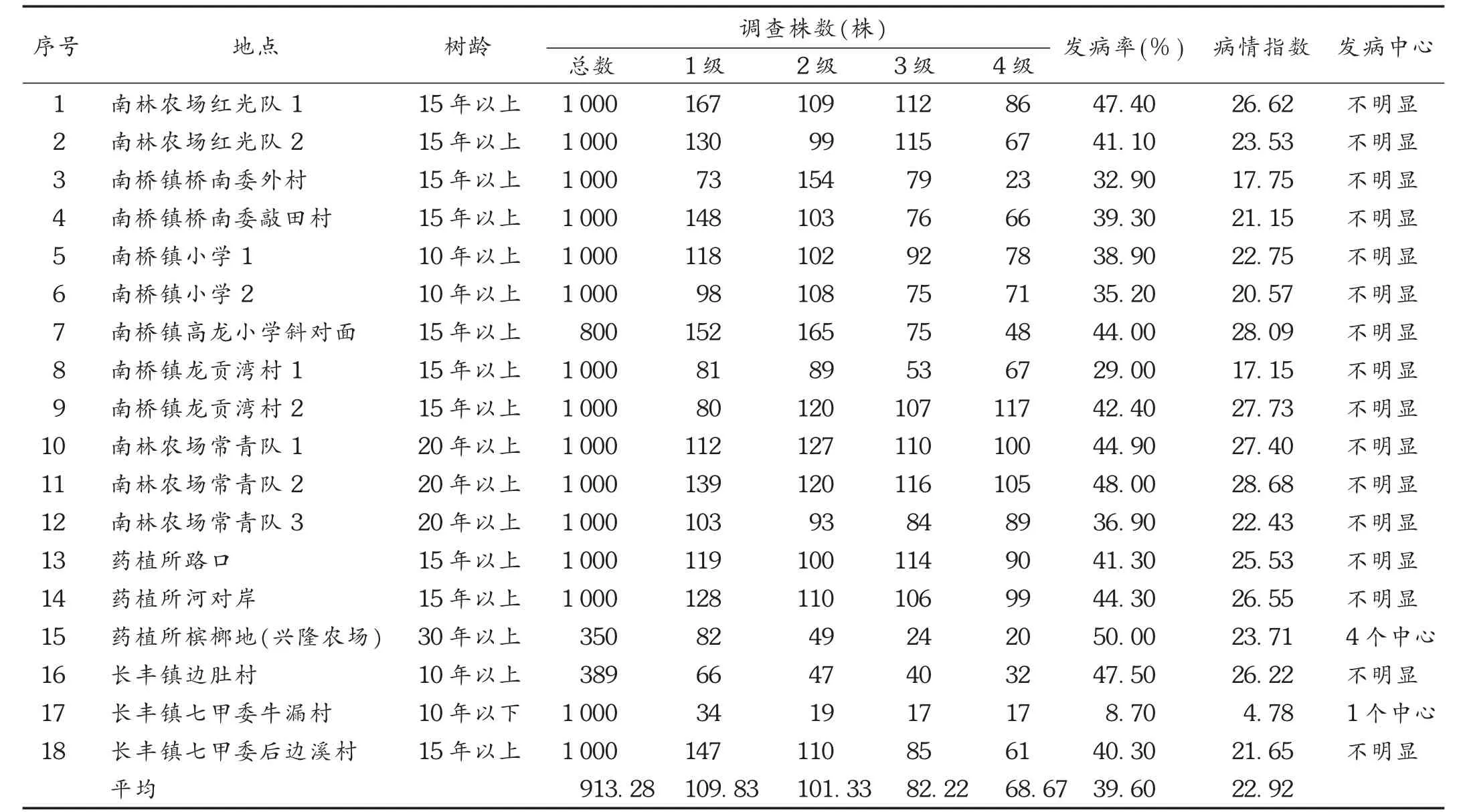

对海南省万宁市南桥镇、长丰镇、南林农场和兴隆农场等地区抽样调查了18个槟榔园,每个大园随机抽检1 000株。结果以上地区的槟榔园槟榔黄化病平均发病率为39.60%,其中1级、2级病株占发病总株数的58.42%,数量大,但发病中心不明显。每个地区的年降雨量均为2 400 mm,年均气温均为24℃,土壤质地均为壤土,地区已知槟榔害虫均为椰心叶甲、红脉穗螟。详见表1和表2。

3 讨论

槟榔园黄化病发病率达100.00%,并且1级、2级病株数量很大,这说明该病害传播媒介多,槟榔黄化病在该地区呈现快速蔓延之势。

槟榔黄化病是一种慢性病害,死株顶茎一般都会出现明显缩小,但现在大多槟榔死株顶茎萎缩不明显,这说明病情进展很快,这可能是病害和虫害叠加的结果。

发病中心不明显,主要是因为感染点多,这可能是传染昆虫数量增加了。只有长丰镇牛漏村槟榔园为初发病区,感染点少,还能呈现发病中心。

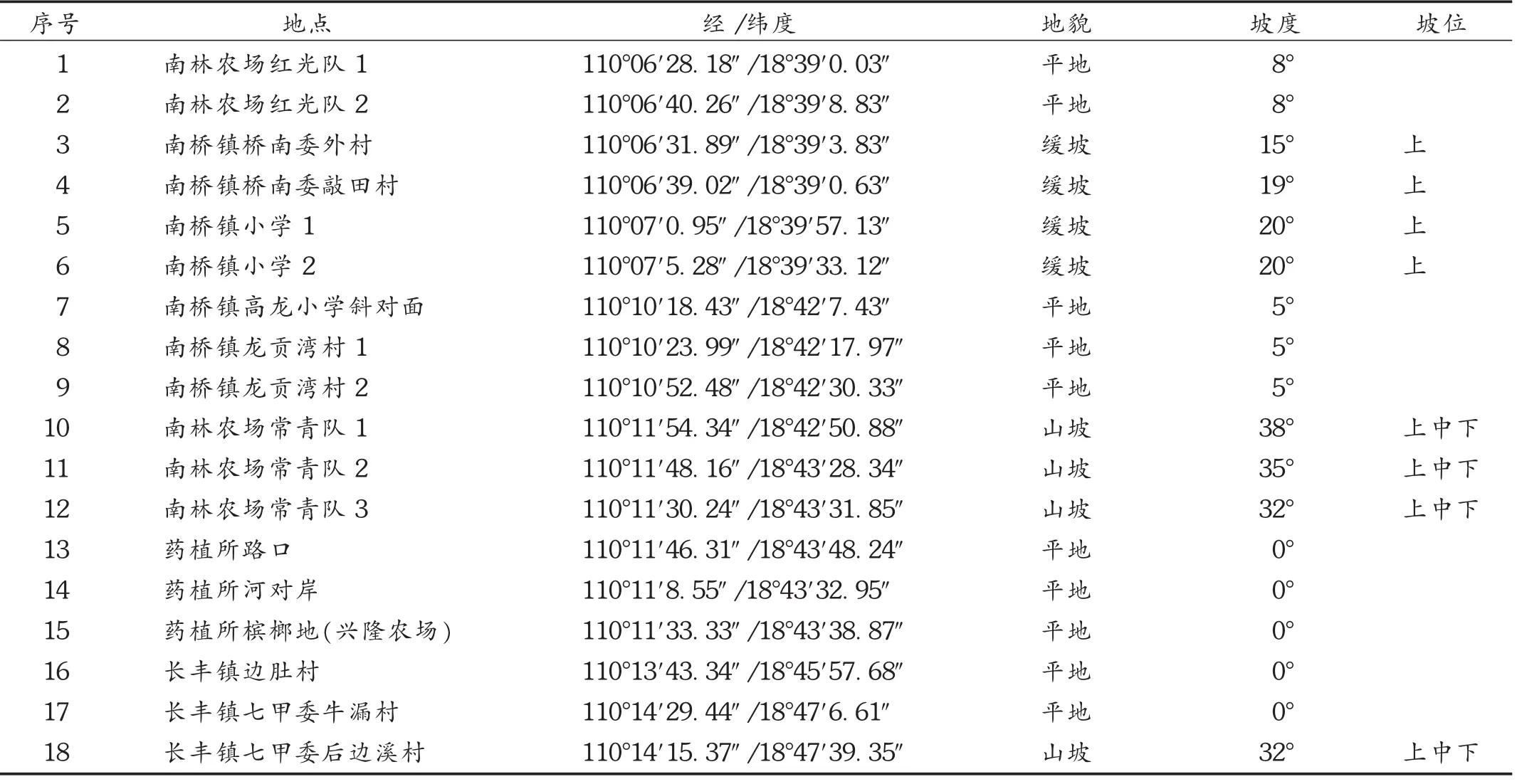

表1 海南省万宁市南桥镇、长丰镇、南林农场和兴隆农场等部分地区槟榔黄化病调查采样地情况

表2 海南省万宁市南桥镇、长丰镇、南林农场和兴隆农场等部分地区槟榔黄化病病情调查结果

[1]李时珍.本草纲目(下册)[M].北京:人民卫生出版社,1982:1.

[2]中医药管理局《中华本草》编委会.中华本草(八册)[M].上海:上海科学技术出版社,1999:439-446.

[3]《广东中药志》编委会.广东中药志(第一卷)[M].广州:广东科学技术出版社,1994:663-668.

[4]杨春雨,周传泽,莫强如等.定安县翰林镇槟榔黄化病调查[J].植物医生,2012,25(3):26-27.

[5]车海彦,吴翠婷,符瑞益,等.海南槟榔黄化病病原物的分子鉴定[J].热带农业科学,2010,31(1):83-87.

——内蒙古丰镇月饼发展研究