婚姻与主观幸福感

——基于CGSS2013数据的实证分析

张云桥

(中央财经大学社会与心理学院,北京 102206)

当前世界各国在关注经济发展的同时,越来越将注意力转向国民幸福问题。随着中国30多年的改革开放,我国的经济发展取得了巨大的成就,但是我国居民的幸福感是否随着我国经济的飞速发展而显著提高呢?央视的一个特别调查节目曾就人们是否幸福发问,这引发了当代中国人对幸福的思考,这也在一定程度上意味着我国主观幸福感的研究从学术范围进入了大众视野。

幸福感是测度人们幸福与否及感觉幸福的程度的重要指标。关于主观幸福感(Subject Well-being,SWB),目前大多数学者认同迪纳(Diener,1984)对其的定义:主观幸福感特指评价者个体依据自定的标准对其生活质量的整体的评价和评估,它有三个基本的特点:第一是主观性,即以评价者内定的标准为主;第二是稳定性,主要表现为使一个相对稳定的长期值,包括情感反应和生活满意度;第三是整体性,也就是说评价者对自己生活质量的综合性评价,同样包括情感感受和认知判断。影响个体主观幸福感的因素多种多样,而婚姻作为最紧密的社会关系,对个体的幸福感的影响十分显著。婚姻有助于提高个体的主观幸福感,这一点也得到了许多西方研究者的反复证实(Glenn,1975;Campbell,1976;Brown et al.,1995)。不过也有一些研究发现了婚姻与主观幸福感之间相关性较弱。威廉(William et al.,1985)的研究表明婚姻状况与主观幸福感之间虽然存在正相关关系但比预想的要微弱得多。我国学术界也十分重视婚姻家庭方面的研究,但关于我国居民婚姻状况和主观幸福的探究比较少,并且研究结果各有不同。我国学者邢占军的研究结果显示,总体上在城市样本中单身未婚群体的主观幸福感显著高于已婚的生活群体,该研究还进一步探究了性别对婚姻与幸福感关系之间的影响,研究发现婚姻状况对于男性主观幸福感的影响是正向的,而对于女性则相反。

本研究利用中国综合调查 (CGSS)2013的数据试图探讨个体婚姻状态与幸福感之间的关系,本文将集体讨论的问题是:处于不同婚姻状态的个体的主观幸福感是否有差异?是否处于在婚状态的个体的主观幸福感要高于非在婚个体的主观幸福感?

对婚姻与主观幸福感的实证分析,一方面可以了解我国转型时期国民的婚姻生活的幸福程度及影响因素;另一方面为提高我国居民的主观幸福感提供某些实证支持。基于此,本文提出以下研究假设。

(1)处于不同婚姻状态的个体的主观幸福感存在显著差异,处于在婚状态的个体的主观幸福感要高于非在婚个体的主观幸福感。

(2)主观幸福感是婚姻状态与其他多种因素综合影响的结果。

1 研究方法

1.1 数据

本研究采用2013年中国综合社会调查数据(Chinese General Social Survey,缩写为 CGSS)。CGSS 是中国第一个全国性、综合性、连续性的大型社会调查项目。2013年度的CGSS调查在全国共调查了480个村/居委会,每个村/居委会调查25个家庭,每个家庭随机调查1人,总样本量约为12000。本研究在对数据进行处理后,最终获得10975个有效样本。

1.2 变量

1.2.1 因变量

本研究的因变量是主观幸福感,选用问卷中的“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”的问题。测量中的回答有五项“非常不幸福、比较不幸福、说不上幸福不幸福、比较幸福”和“非常幸福”。由于回答“非常不幸福”的比例仅为1.54%,可能会导致统计估计有偏,所以在数据处理时,将“非常不幸福”并入“比较不幸福”。最后,原来的5等级的变量变为4个等级,即“1=比较不幸福、2=说不上幸福不幸福、3=比较幸福、4=非常不幸福”。

1.2.2 自变量

婚姻状况。使用问卷中的“您目前的婚姻状况是?”的问题。测量中的回答有七项“未婚、同居、初婚有配偶、再婚有配偶、分居未离婚、离婚”和“丧偶”。由于部分回答所占比例较低(例如“同居”占0.79%,“分居未离婚”占0.31%),并且本研究主要探究处于在婚状态和处于非在婚状态个体主观幸福感的差异,所以出于研究需要本研究将婚姻状态分为非在婚状态(同居、未婚、离婚、丧偶)和在婚状态(初婚有配偶、再婚有配偶、分居未离婚),分别编码为0和1。

1.2.3 控制变量

关于控制变量,根据文献综述、相关的社会理论和单变量Wald检验,本文选择的控制变量有:性别、年龄、宗教信仰、子女数量、健康状况和教育以及家庭收入七项控制变量。在运用回归模型时,本研究对数据进行了如下处理。

性别:在CGSS2013原始数据中,男性和女性变量的赋值分别为1和2,出于分析比较的便利,本文在变量处理时将女性赋值为0作为参照组,男性赋值为1。

年龄:诸多研究结论表明,年龄与主观幸福感水平之间不是简单的线性关系,而是存在着U型关系,年龄大的个人和年龄小的个人与其他年龄段的人相比拥有较高的主观幸福感。将年龄纳入分析,由于CGSS2013并未直接问及调查者的年龄,所以计算得出被访者年龄。

宗教信仰:诸多研究发现,宗教信仰与主观幸福感有一定程度的正相关关系。本研究将宗教信仰纳入模型分析,并对其原始数据进行重新编码,将无宗教信仰的赋值为0作为参照组,有宗教信仰的赋值为1。

子女数量:由于问卷并没有直接访问被访者子女的数量,而是分别问及了被访者的儿子数和女儿数,因此研究使用的子女数量为儿子数和女儿数的加总获得。

健康状况:使用问卷中的“您觉得您目前的身体健康状况是?”的问题,这个问题主要是对被访者健康自评的测量。其测量的回答有“很不健康、比较不健康、一般”、比较健康、很健康”五项,这五项答案分别赋值为1、2、3、4、5。

教育:使用问卷中的 “您目前的最高教育程度是(包括目前在读的)”,由于测量的回答有14项,并且部分回答所占比例极小,所以出于研究需要,将受教育程度分为“小学及以下、初中、高中及中专、大专及以上”四类,对其分别赋值为 1、2、3、4。

家庭收入:由于家庭收入呈偏态,对家庭收入取对数纳入模型。

1.3 研究方法

由于考察的因变量主观幸福感为定序变量 (1=比较不幸福,2=说不上幸福不幸福,3=比较幸福,4=非常幸福),所以本研究首先考虑对其采用定序变量logit模型进行分析,但是定序logit模型背后隐含着一个基本假定,即等比例发生风险假设,也就是说每个次序类别的结果之间,自变量对因变量的发生风险的影响是相等的,从一个累计次序到另一个累积次序之间可以得到一致的回归系数,也称平行假定(parallel lines assumption)。本研究首先进行了等比例发生风险假设检验,并未通过该检验。并且考虑到研究的基本关注点在与结果类别上的差异及自变量对这些差异的影响,基于以上两点,本研究最终选择了多分类logit模型对变量进行回归,不过这在一定程度上会减弱估计的精度。

在多分类logit模型中,因变量为主观幸福感,即比较不幸福、说不上幸福不幸福、比较幸福和非常幸福,自变量为婚姻状态,即在婚状态与非在婚状态。本研究对控制变量的纳入分两个模型进行,模型一首先纳入了婚姻状态、性别、年龄、宗教信仰、健康状况和子女数量;模型二在模型一的基础上将教育和家庭收入纳入分析。

2 结果分析

2.1 描述性统计分析

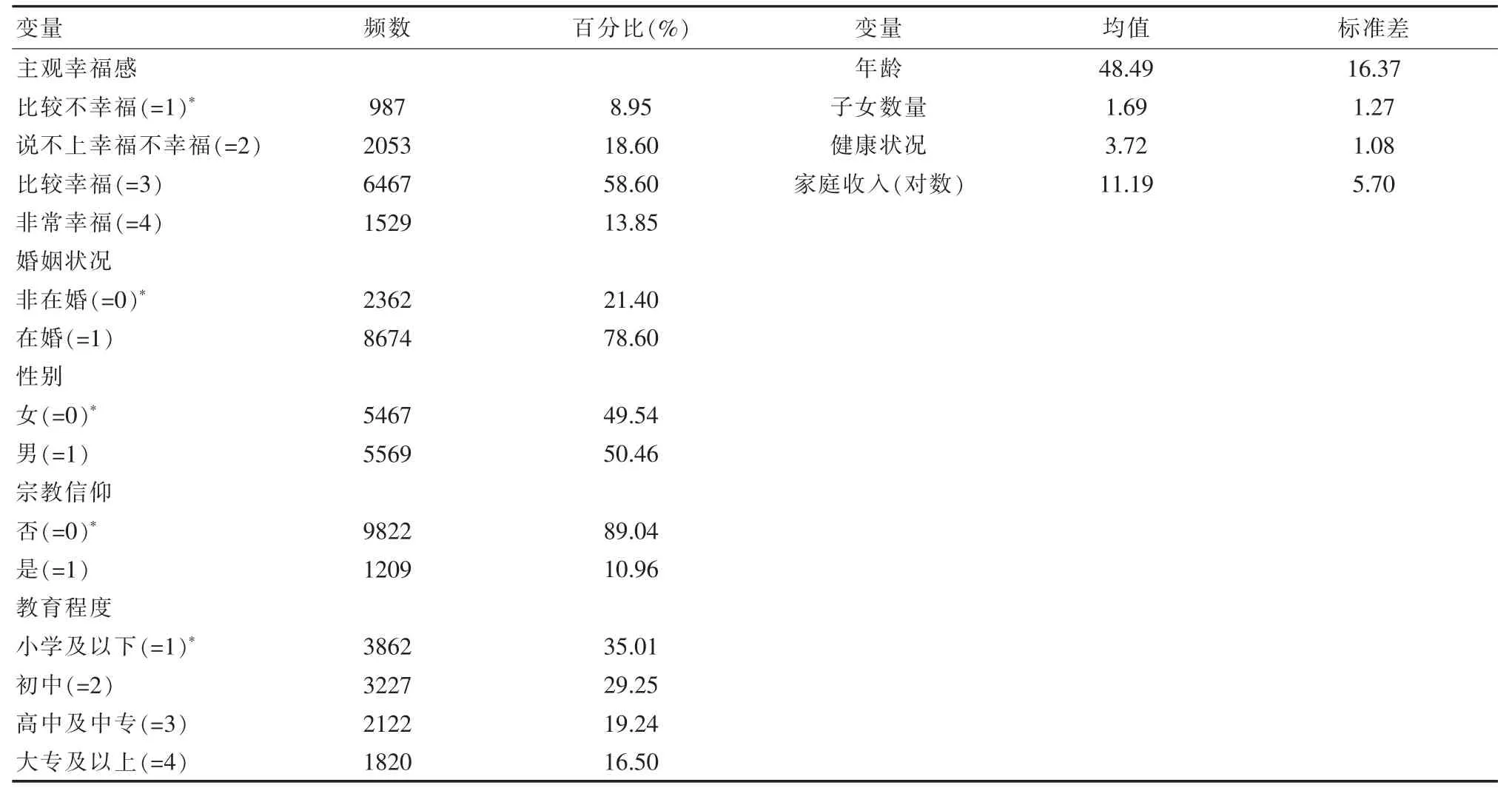

从数据描述性分析来看,调查样本的年龄基本上处于32~65岁之间,其中男性和女性各占大约一半的比例,有宗教信仰的仅占11%左右,大部分被访者都是没有宗教信仰的;样本平均拥有的子女数量大约为2个;在所有调查样本中,健康状况的平均值为3.72,这说明样本中大多数人都选择了“比较健康”这个选项。从受教育水平的描述性统计来看,过半以上的被调查者受教育水平处于初中以下,高中以上的被调查者大约占36%;对家庭收入取对数后,家庭收入的平均值为11.19,见表 1。

再来看因变量主观幸福感,大多数(58.59%)被访者都认为自己的生活比较幸福,处于不幸福和幸福之间的占18.60%,非常幸福的占13.86%,比较不幸福的样本所占比例较少,仅占8.95%;自变量婚姻状态,非在婚者占21.4%,在婚者占78.6%,可见样本中大多数人都是处于婚姻状态的。

2.2 回归分析

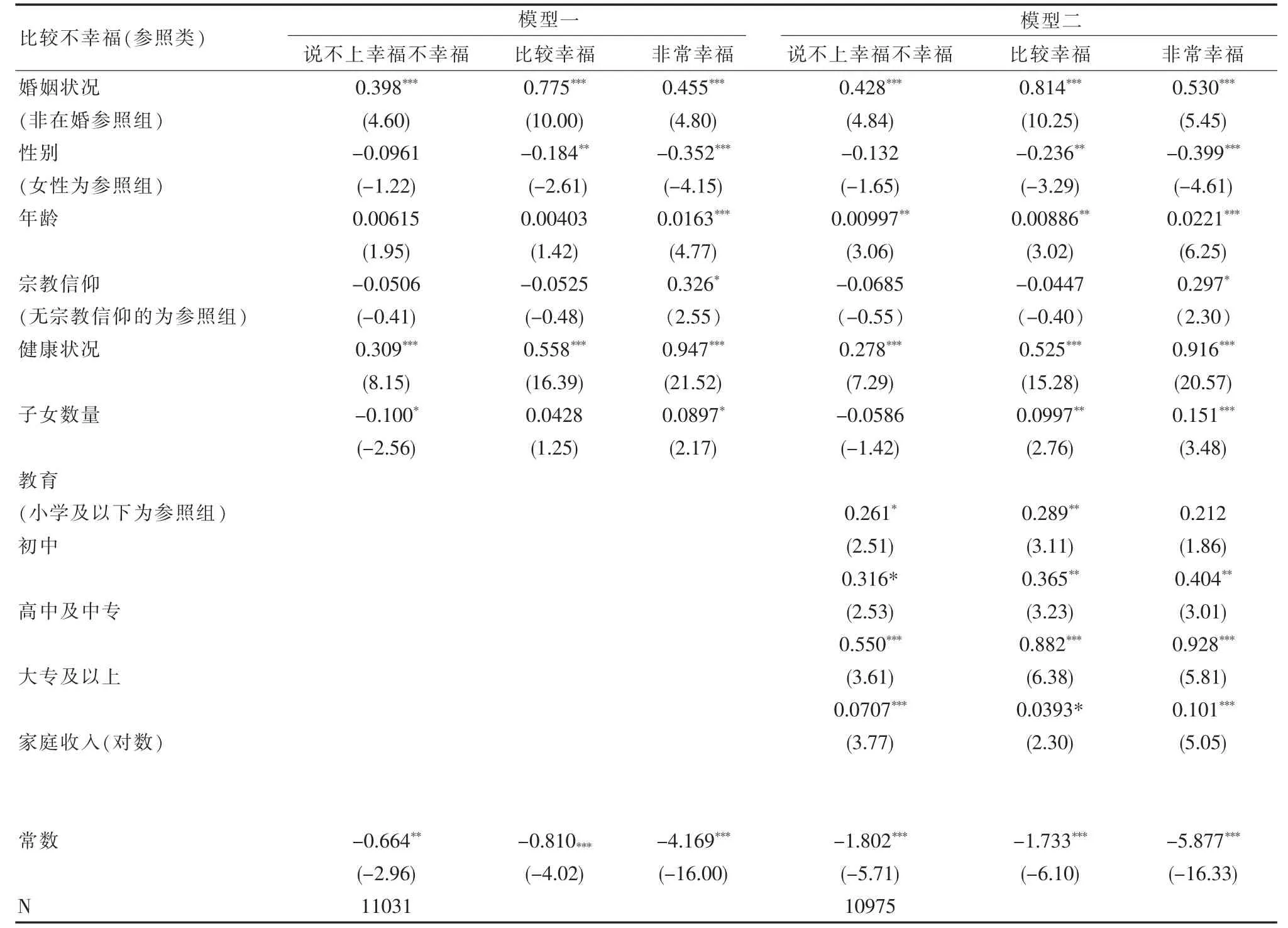

为了验证婚姻状态对主观幸福感的影响,我们采用多分类logit模型对婚姻状态与主观幸福进行检验,模型一首先纳入了婚姻状态、性别、年龄、宗教信仰、健康状况和子女数量;模型二在模型一的基础上将教育和家庭收入纳入分析。从表2整体的回归结果看,大部分变量的系数都是显著的,自变量婚姻状况在1%的置信水平下都是显著的。

由回归分析可知,总体而言,婚姻状态对主观幸福感有显著影响,并且处于在婚状态的个体要比处于非在婚状态的个体的主观幸福感要高(假设1);其他控制变量,性别、年龄、健康状况、子女数量、教育和家庭收入对主观幸福感都有显著影响,主观幸福感是婚姻状态与其它多种因素综合影响的结果(假设2)。这就验证了本研究的两个假设。

2.2.1 婚姻状态与主观幸福感

婚姻变量是本研究的主要自变量,在本文中婚姻是分为“在婚状态”和“非在婚状态”两类,分别赋值为1和0。无论是在模型一种还是在模型一的基础上纳入教育和家庭收入的模型二中,婚姻状况的系数都是显著的,所以以模型二来作为最终的解释结果。

具体来看,对于处于在婚状态的个体而言②,选择“说不上幸福不幸福、比较幸福”和“非常幸福”这三个选项相较于参照组“比较不幸福”的发生风险比非在婚状态的个体要高,分别是非在婚状态的1.53倍③、2.26倍和1.69倍。也就是说,处于在婚状态的个体选择其他三项的发生风险都要比非在婚状态的个体高,所以在控制其他变量的条件下,处于在婚状态的个体比非在婚状态的个体更倾向于选择幸福的选项选择。再者,处于在婚状态的个体选择“比较幸福”的选项要比“说不上幸福不幸福”的选项的发生比高了0.72倍,同样说明处于在婚状态的个体倾向于选择更为幸福的选项。由此我们可以得出结论处于在婚状态的个体比处于非在婚状态的个体的主观幸福感要高。

2.2.2 其他控制变量与主观幸福感

其他控制变量,如性别、年龄、健康状况、子女数量以及教育和收入对主观幸福感都有显著影响,不过宗教信仰的影响较小,宗教信仰对“非常幸福”的选项在5%的水平下影响显著,可能是由于样本中信仰宗教的人数较少导致结果的不显著,见表2。

表1 回归模型中变量的选取、编码及描述

表2 婚姻状况对主观幸福的多分类logit回归模型

3 结语

本研究利用CGSS2013数据,对婚姻状态和主观幸福感进行了实证分析,探究婚姻对主观幸福感的影响机制,在此基础上研究分别纳入性别、年龄、宗教信仰、子女数量、健康状况以及教育和收入控制变量,利用多分类logit模型进行回归分析,验证了本研究的研究假设,同时得出以下结论。

相对来说,我国国民的主观幸福感总体还是比较高的(“比较幸福”和“非常幸福”占72.45%),主观幸福感受到多种因素的共同影响。

婚姻状态是本文的自变量,分析结果表明,婚姻对主观幸福感有显著影响,处于在婚状态的个体比处于非在婚状态的个体的主观幸福感要高;其他控制变量,性别、年龄、健康状况、子女数量、教育和家庭收入对主观幸福感都有显著影响,可见主观幸福感是婚姻状态与其他人口学变量及社会因素综合影响的结果。

婚姻对主观幸福感的积极影响,社会学、心理学和经济学等相关学科都发展了众多的理论来对此进行解释,如社会学者的社会支持和社会选择理论,心理学者的需要层次理论,以及经济学者的资源理论等。婚姻的“保护效应”可以帮助人们走出生活的困境、得到情感和经济的支持、享受养育子女为人父母的愉悦等,所以婚姻对个人幸福感有积极影响。但是由于社会文化背景的差异以及个体因素,幸福感与婚姻之间的关系错综复杂,并非仅仅可以简单地像现有文献及本文研究结果揭示的单纯的处于婚姻状态的人士比处于非婚状态的人士的幸福感的水平要高。幸福感还受多方面因素的影响,本文仅仅将有关的微观层面个体因素纳入模型的分析中,而宏观层面的国家政策、社会背景和价值观念等因素的影响,本文并没有考虑在内,这也是本文的不足之处,这需要相关研究的进一步探究。

[1]Diener E.Subjective Well-Being[J].Psychology Bulletin,1984,95(3):542-575.

[2]Easterlin R A.Income and happiness:Towards a unified theory[J].The economic journal,2001,111(473):465-484.

[3]Glenn N.D.The contribution of marriage to the psychological well-being of males and females[J].Journal of Marriage and Family Relations,1975(37):594-600

[4]邢占军.主观幸福感测量研究综述[J].心理科学,2002,25(3):336-338.

[5]邢占军.测量幸福:主观幸福感测量研究[M].北京:人民出版社,2005.

[6]鲁元平,王韬.主观幸福感影响因素研究评述[J].经济学动态,2010(5):125-130.