基于“点轴“理论的安徽省民俗体育产业特色研究

谢永力,蔡晓菲

(1.合肥师范学院 体育科学学院, 安徽 合肥 230601;2.安徽财贸职业学院 基础部,安徽 合肥 230601)

1 前言

2016年国家颁布了《“健康中国2030”规划纲要》, “共建共享、全民健康”是建设健康中国的战略主题,需要国家、社会、个人共同参与、协同合作。《纲要》提出了全民健身生活化的新目标:经常参加体育锻炼的人数从2015年的3.6亿人增加到2030年的5.3亿人;到2030年,基本建成县乡村三级公共体育设施网络,人均体育场地面积不低于2.3平方米,在城镇社区实现15分钟健身圈全覆盖。

民俗体育是我国民族传统体育文化的瑰宝,历史渊远,风格各异,具有浓郁的地方特色,发挥着不可替代的健身功能。作为华夏民族主要的生活范式,民俗活动把生活生产和民族情感联系到一起,蕴含着丰富的民风和伦理,对构筑丰富多彩的老百姓业余文化生活意义重大。许多喜闻乐见、独具特色的民俗项目正逐渐渗透到人们生活的各个领域当中,成为落实全民健身战略和实现“健康中国”宏伟目标的重要影响因子,如何很好的运用这个因子既是一种挑战,也是一种机遇。

安徽地区历史源远流长,拥有众多的文化遗存,历史上淮河文化、新安文化和皖江文化都曾在这面土地上熠熠生辉,不同韵味的文化复合构成了多彩的民俗体育项目。近年来,花鼓灯、傩舞等安徽省一批民俗体育项目入选国家非物质文化遗产名录,安徽省民俗体育产业总量初具规模,形成了较为完善的产业体系,在促进经济增长和文化繁荣方面发挥了独特作用。

“点轴理论”是一种实用型的经济学理论,其主要观点是:随着交通干线的建立,物流和生产成本降低,地区的联系更加紧密,形成了有利的区位优势和投资环境。人、财、物资源向交通动脉附近汇集,使这一地区成为产业增长点,沿线成为产业增长轴,最终形成“以点连线、以线带面”的整体发展布局[1]。

本研究旨在通过借鉴“点轴圈”开发模式,探寻安徽各地区民俗体育产业特色,使省内的各项民俗体育资源得到有效整合,从而促进具有安徽特色的休闲体育产业圈的形成与发展。

2 安徽省民俗体育发展现状

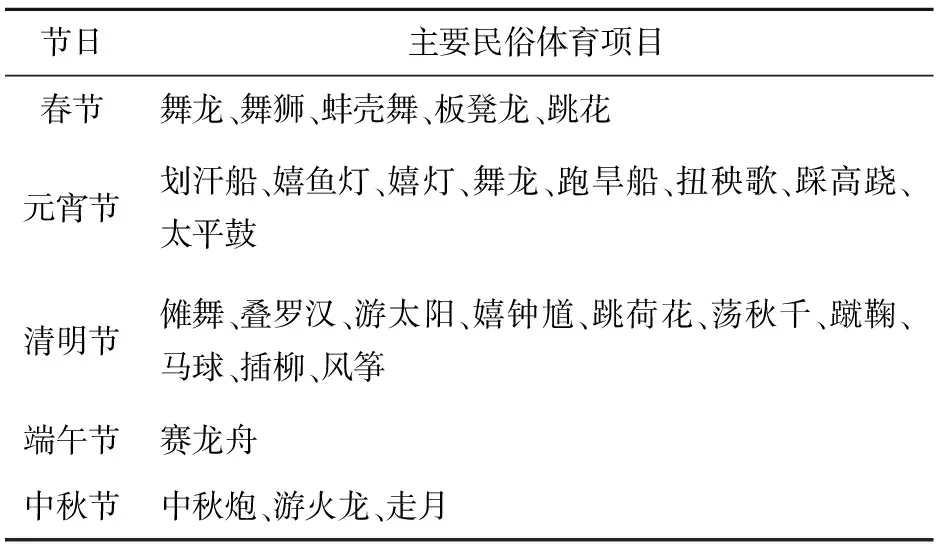

安徽地区历史悠久,文化资源丰富,但南北差异较大,传承了众多形态各异的文化印记。多元的淮河文化、绚烂的新安文化、浑厚的皖江文化等不同风格和韵味的文化在这里流淌、汇集,形成了多彩的民俗体育项目和浓郁的民俗体育氛围,傩舞、花鼓灯、舞龙舞狮等都成为广受当地都老百姓欢迎的项目。研究发现,一方面,民俗体育是社会发展到一定阶段出现的亚文化现象,受到特定区域文化的影响,呈现出明显的地域特色,不同地区的文化积淀不同,开展的民俗项目也不同(见表1);另一方面,民俗项目开展的初衷通常是祭祀祖先、驱灾祛病、祈求丰年等,因此这些项目的开展会在我国的一些传统节日中达到顶峰(见表2)。

表1 安徽区域特有的民俗体育项目一览表

表2 安徽地区传统节日和民俗体育现状一览表

从表1和表2中可以看出安徽省民俗体育资源丰富,充分体现了安徽地区的深厚的历史积淀和文化底蕴。“百里不同风、十里不同俗”的传统使得安徽省内的民俗体育种类丰富繁多,有花鼓灯、叠罗汉、狮子舞、五猖会、走麻雀、蚌壳舞、游太阳、蹴鞠、荡秋千、傩舞、蹴鞠、斗牛、斗鸡、赛狗等等。在长期的实践发展过程中,安徽民俗体育项目逐步形成了适应当地民众生活诉求、文化诉求和精神诉求的形式和内容,保持了相对稳定的历史传承性[2]。

3 安徽省民俗体育发展面临的困境

通过调查发现,近年来安徽省民俗体育项目的发展面临许多困境,甚至举步维艰,通过分析得知这主要与历史传承的缺失、生产方式的改变、文化内涵的演变、活动经费的缺乏等方面有关,具体分析如下:

3.1 历史传承的缺失

现代文明日新月异,多元的文化思想更新很快,新兴的体育健身项目层出不穷,安徽省很多的民俗项目由于其自身的文化背景和社会不断的发展使其传承面临很多的问题。一方面,很多民俗体育项目存在一些神话和迷信色彩,表演起来比较繁琐,表演形式都比较单调。另一方面,受多元流行文化的影响,年轻人对节奏相对缓慢和变化较少的传统民俗文化兴趣不浓,甚至出现逆反情绪,也使得在一些地区民俗体育项目传承缺失。以傩戏为例,解放前,在池州地区几乎是无傩不成村,而现在,只有少数几个村子有傩戏班子,而且很少有年轻人参加。

3.2 生产方式的改变

生产方式的改变使一些传统的民俗形式正与我们渐行渐远。在封建落后的生产力下,人们认识水平不高,易寄托于封建迷信,加上传统落后的生产方式使人口社会流动性不高,有利于民俗体育活动的开展。而在现代的生产方式下,人们相信科学,很多驱鬼祈福的民俗体育原有功能已经丧失,娱乐功能增强。因此,生产方式的变化和经济活动的市场化应该为民俗体育的发展开辟新的道路,注入新的活力。

3.3 文化内涵的演变

民俗项目的诞生与意识形态和文化内涵的关系密切,随着时代的发展和文化的进步,原始粗犷的意识形态被外来文化所改变,民俗活动本身的文化内涵也在不断地发生着改变,宗教信仰、祭祀祈福等功能被不断弱化,功利性的思想逐渐抬头,这对于民俗体育项目乃至整个民俗文化的历史传承和可持续发展非常不利。

3.4 活动经费的缺乏

一直以来,民俗体育项目开展的经费主要由老百姓自主筹措或者是政府赞助两方面。据调查,当前安徽各地区民俗项目的活动经费明显不足。主要有以下原因:百姓自主筹措的经费基本上是自愿的捐助,在难以带来实际经济利益的情况下,部分村民内心或多或少有些抵触;而政府的经费资助,缺少制度性和持续性,更多是人为性、暂时性,甚至有些只是配合一些社会活动以谋求政绩而临时投入的。

4 基于“点轴”理论的安徽省民俗体育特色分析

4.1 以养生文化为基础的皖北民俗体育特色

皖北大地,主要是指亳州、阜阳、蚌埠一代,这里承载着道家文化和中医药文化的渊源,伴随着养生健身的特点,独树一帜。这一地区的民俗体育运动形式丰富多彩、趣味横生,其中最著名的当属亳州地区的五禽戏和蚌埠地区的花鼓灯。一千多年前神医华佗模仿虎、鹿、猿、熊、鸟等动作和神态,结合中医的阴阳、五行、八卦、经络、气血运行的学说创编的健身功法——“五禽戏”,体现了天人合一的哲理境界,被列为是国家规定推广的健身气功项目。花鼓灯是汉族民间歌舞艺术的"活化石",融会歌舞乐戏,以其朴实、欢快、养生的特点,深受人民的喜爱,被誉为“东方芭蕾”。另外,分布于皖北各个乡间的狮子舞、竹马、旱船、踩高跷、利辛猴戏等大量的民俗活动,既能传授生存技能、增强体质,又能促进社会交往、抒发情感,勾勒出皖北民俗体育养生文化的全貌[3]。

4.2 以革命老区为依托的皖西民俗体育特色

皖西地区主要是指是六安大别山区一带,这一地区物产丰富,山川秀丽,在革命年代成为共产党的红色根据地,将星荟萃,群情激昂,是全国著名的革命老区。目前,霍山红色区域中心纪念园、金寨红军广场、独山革命旧址群等以革命老区为依托的旅游景区,肘阁、赛龙舟、玩龙灯、舞火狮等民间体育项目与红色旅游有机结合,共同打造皖西旅游业发展的新品牌。其中肘阁在六安地区历史悠久,它是一种综合性的民俗体育活动形式,至今仍发挥着娱乐和健身的作用,人们在特制的道具上表演节目,整个表演集戏剧、竞技、舞蹈艺术于一体,配以笛、箫、管和锣鼓伴奏,让人叹为观止。肘阁等民俗项目以重要节日为主线融入到红色旅游经济之中,为丰富当地人的业余文化生活发挥着特有的作用。

4.3 以古山越文化为背景的徽州民俗体育特色

据徽州县志记载,战国初期徽州地区曾属越地,因此这一地区很多民俗体育活动具有古山越文化特色,主要表现在以下几个方面:首先,其活动还原了原始生活的面貌,徽州民俗体育以五花八门的形式生动地展现了原始社会人们的狂野与不拘。无论是傩舞,还是叠罗汉,其表现手法多以夸张为主,动作大开大合,展现了古越人桀骜不驯的特质。其次,其活动的文化形式体现了山越人喜游水、好鬼舞的文化特征。傩戏,又称鬼戏,是最古老的一种祭神、驱瘟、求安的娱神舞蹈,生动地展现了徽州民俗体育的古山越文化特色。另外,其古山越文化特色还体现在当地人崇尚武力的传统习俗上。受山越文化影响,徽州自古以来亦有“武劲之风”,而这种风气也体现在一些民俗项目中,这一地区的舞麒麟、舞抽担以武入戏,以武入舞充分体现了尚武的文化特征[4]。

4.4 以都市化情节为核心的合肥民俗体育特色

合肥是安徽省的省会,古称“庐州”,其民俗体育产业的发展无处不在地散发着都市化的韵味,体现着合肥人民在构建“大湖名城、创新高地”之下所流露出的都市化体育特征,形成了以都市化情节为核心的体育产业发展特色。“十三五”期间,合肥成为承东启西、联接南北、辐射江淮的国家级枢纽都市,形成了有利的区位条件和投资环境。形形色色的民俗体育项目在这里开展,众多品牌赛事在这里打造,巢湖赛龙舟、肥东赛马、心意六合拳等一批民俗项目如雨后春笋般迅速开展起来。2010年第四届全国体育大会在合肥市召开,赛龙舟、舞龙舞狮、五禽戏、花鼓灯这些老百姓喜闻乐见的传统民俗项目登上体育比赛的大雅之堂,受到人民群众的普遍欢迎,焕发出新的生机和活力。

5 “点轴”理论对皖江地区民俗体育特色化发展的启示

5.1 以资源禀赋特征为依据,构建民俗体育发展的点轴开发模式

将有限的资源集中的投入到民俗体育发展较好的核心区域,以支持和带动周边地区总体水平的健康发展。例如,徽州地区自然环境优美、人文气息浓厚,在民俗体育的传承和开发过程中,要集中人力、财力、物力对那些能体现自然资源、人文资源特色的民俗体育活动予以优先重点扶持,使之成为增长点,带动周边欠发达地区的民俗体育产业的发展,依次再到民俗项目开发的落后地区。

5.2 借力相关产业,推进民俗体育产业创新

2015年“华佗五禽戏”登上中央电视台节目《星光大道》的舞台,带有皖北元素的五禽戏表演受到了亿万观众的共鸣,带领大家共同感受了皖北民俗项目的魅力。这一成功案例表明,民俗体育产业发展过程中,要素的资源整合方式与运作模式的转变非常重要。只有与媒体、旅游、表演等诸多相关产业的融合,民俗体育项目才能提升核心竞争力创造更大的价值。

5.3 运用整合营销传播方法,“由点到面”的创建民俗体育产业品牌

在安徽民俗体育产业发展中,整合与规范好各区域民俗体育产业的特色,强调把新闻、包装、宣传、公关、促销等各种形式的传播手段的协调配合,对各区域有特色的民俗体育项目进行集中传播和重点打造,形成品牌的积聚效应,开发“由点到轴,由轴到面”的渐进式发展道路,提升安徽民俗体育的整体品牌形象,促进安徽民俗体育产业的特色化发展[5]。

[1] 李善华等.基于点轴理论的广西民俗体育产业特色研究[J].山东体育学院报,2013.5(5).

[2] 高灼荣等.安徽皖江地区民俗体育的发展现状及对策研究[J].巢湖学院学报,2015.1.

[3] 张晓宁.从淮北游艺民俗文化的视野看民俗体育在淮北的发展[J].西安体育学院学报,2012.5.

[4] 王凯珍、冯朝等. 徽州地区民俗体育的分布与特征研究[J].体育文化导刊,2014. 7.

[5] 沈惊宏等.基于“点—轴”理论的皖江城市带旅游空间布局整合[J].经济地理,2012.7(7).