农业从业者现代化的人力资本特征及其进路

黄维海,王昊,董莉,胡晓琰

(南京农业大学,江苏 南京 210095)

一、引言

农业现代化与新型城镇化、新型工业化、信息化协同推进,是促进农业发展的重要举措,在“四化协同”推进的过程中,补齐农业现代化的短板是当前的迫切任务,其中人的现代化对农业、农村而言是短板中的短板。与其它行业相比,农业人力资本呈现出数量欠缺、结构不尽合理、水平相对较低的不足。经资料整理发现,2000年第五次人口普查时,农林牧渔从业人员平均受教育年限仅为6.7年,是各行业中最低的。2010年第六次人口普查显示全国农村地区6岁以上人口受教育年限也仅为7.6年,即便是较为发达的长三角农村地区也只有7.7年,与该地区城市人口平均受教育10.5年相比差距甚大。基于《中国农村统计年鉴2016》计算出2012年农村家庭劳动力平均受教育程度也仅达到了8.32年,还达不到初中毕业水平。农业和农村人力资本水平低的状况固然在很大程度上与农业先天对土地等自然禀赋的依赖有关,但更与传统农业从业者生产、经营的主要方式有关。“四化协同”推进的农业现代化,主要动力需要从自然禀赋转变为人力资本,实现以现代农业从业者为本、创新驱动和可持续的发展。通过人力资本提升促进从业者的现代化水平,进而促进产业发展,是一些行业成功的共同经验,因此在一定程度上,劳动者的现代化本质上是其人力资本的提升及现代化。探索现代农业人力资本的特征及其进路,实现农业人力资本的提升及农业从业者的现代化,进而促进农业的发展则是当前农业结构性改革,实现四化协同推进的现实需要。

二、中外农业从业者的现代化嬗变

传统的农业从业者在中国称之为农民,在西方称为“peasant”,是“站在原始社会与工业社会之间,一般没有受过教育的贫雇农”[1]。随着时代的变迁和生产力的发展,首先是部分农业发达国家的农民发生变革,实现从业者由peasant到farmer的变迁。工业革命之前的peasant通常无田无地,社会地位低,生活很苦[2],随着商品经济的发展,工业生产目的开始以市场交换为主,实现了由手工作坊向大工业的转变,农业却仍然站在现代经济的边缘,一只脚虽然踏入了市场,另一只脚还在忙着自给自足。这种以满足自身需求为目标,很少与市场相联系的peasant特征在很大程度上与我国小农经济时代的传统农民类似。因此,中西方传统农民都被视为相对分散、孤立和自给自足的个体,还处在向市场经济过渡的阶段,而“农作物作为家庭的生存基础,不是放入市场进行上售卖”成为定义传统农民的普遍标准[3]。

20世纪60年代开始,美国、加拿大等国家开始对传统农业的改造,农民逐渐从没有土地的贫雇农向新型农民转变。舒尔茨曾在对美国传统农业的改造中强调,“一个得到并精通运用有关土壤、植物、动物和机械的科学知识的农民,即使在贫瘠的土地上,也能生产出丰富的食物”[4]。40年后,速水佑次郎和拉坦在经过国际比较后也发现“有知识、有创新精神的农民,称职的科学家和技术人员,有远见的公共行政管理人员和企业家形式表现出来的人力资本的改善,是农业生产率持续增长的关键”[5]。这个时候所讲的农民,已经不是传统意义上农民(peasant),而是“有知识、有创新”的农民(farmer),接近我们现在所讲的现代职业农民概念。但是,世界上大多数国家的农业仍然停留在传统阶段,因此农民一词在不同的国家和社会具有了不同的特征[6]。

现在一般认为现代农业体系中的新型农民(farmer)主要是指拥有一定土地、知识技能和市场意识的农业从业者。按照艾利斯对农民的分类,新型农民应该属于追求利润型的农民,而传统农民则属于风险规避型农民和部分参与市场型农民[7]。新型农民作为现代农业的主力军,除了具有知识和创新精神外,通过出售产品和服务在市场上获取利润,而不是为了满足自身需求。例如美国农业部很重要的一项工作就是帮助对农业工作有兴趣的人(有些可能是源于家族传承,但大部分并没有农业背景而仅是有志于此;也无论年轻与否)获得必要的土地经营权和技术,懂得农业经营,从而成为新型农民。美国的新型农民也如同美国农业自身一样形形色色,既种植传统农作物或祖传产品,也种植创新品种和有机产品,对新兴农业技术感兴趣,可以应用前沿科技与设备,并参与社区支持的农业规划,还具有一定的商业头脑,掌握一定市场营销策略与互联网技术,甚至可能是一个企业家、设备维修专家、土壤科学家及土地管理人[8]。随着农业经济基础和农村社会的发展,世界范围内的现代农业从业者与传统农民早已不可同日而语,不仅限于农业种植、养殖等方面,而是包含了相当程度非常优秀的农业人才。

相比农业发达国家,中国的农业仍然处在向现代化变革的进程中,兼具浓厚的传统特征和部分现代特征。大量农业从业者仍然是传统农民,只有少量具备一定现代特征的优秀从业者,习惯上被称之为农业人才或农村实用人才。世纪之初,王秀为在分析WTO农业人才时归纳的5种类型,分别是农业经济适用型、专家顾问型、农业管理型、高等教育型、务农型[9]。后来,张宗益、李雷霆将农业人才分为农业科研人才、农业技术推广人才、农业实用人才和农业经营管理人才4种类型[10]。罗忠荣、张雅光和张乃楠都按照功能划分为农业经济功能类人才、生态功能类人才、服务功能类人才3大类型,又按照生产经营领域划分为农业技术推广人才、农村实用人才、农村生产型人才、农村经营型人才、农村技能服务型人才5类[11-12]。但事实上即便是相同的名称,具体所指也不尽相同,如张乃楠所指的农村实用人才以村组干部、农民专业合作组织负责人、大学生村官为重点,而大部分学术文献中理解为农村生产、经营方面的能工巧匠,二者之间是存在较大差异的。相对来说,此阶段学术研究对现代农业从业者的关注更多集中于农业科技、生产、经营三个领域。

相比学术界的研究,政府实践中的现代农业人才的范畴更为广泛。2004年中组部、人事部、农业部着手全面统计农业人才时划分了4个领域:(1)农业党政体系的管理人才,(2)农业事业单位的管理和专业技术人才,(3)农垦、农业产业化企业的管理和技能人才,(4)农村的实用人才[13]。农业部在2006年将农业人才具体归纳为5类,分别是农业行政管理人才、农业专业技术人才、农业经营管理人才、农村实用人才、农业高技能人才(高级工(国家职业资格三级)以上的技术工人),并认为农业人才总量不足,整体素质偏低,特别是高层次、创新型农业科技人才和能够带动农民致富的实用型人才严重短缺,需要加强培育[14]。这种实践操作将政府和事业单位中农业管理人员也纳入到农业人才的范畴中,更为全面和完整,不过重点仍然是科技、生产、经营人才。此后的《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》以提高科技素质、职业技能和经营能力为核心,提出在农业领域支持1万名有突出贡献的农业技术推广人才,选拔3万名农业产业化龙头企业负责人和专业合作组织负责人、10万名生产能手和农村经纪人等优秀生产经营人才,给予重点扶持[15]。2012年开始,农业部将现代农业从业者工作的重点放在新型职业农民培育上,试图从环境、制度、政策等层面引导和扶持新型职业农民发展,提高其综合素质、生产技能和经营能力,以期推进专业化、标准化、规模化和集约化的现代农业发展[16]。

总体来看,虽然现代农业从业者既包括推动管理创新的专家和农业科技创新的专家,也包括示范和带动现代农业生产、经营方式的新型职业农民和服务能人,但中国当前相对较为现代化的农业从业者主要是农业科技人员和公共管理人员,且数量较少,农业生产、经营和相关服务类型的农业从业者虽然规模大,却现代化程度急需提高。

三、当前农业生产经营主体人力资本状况调查

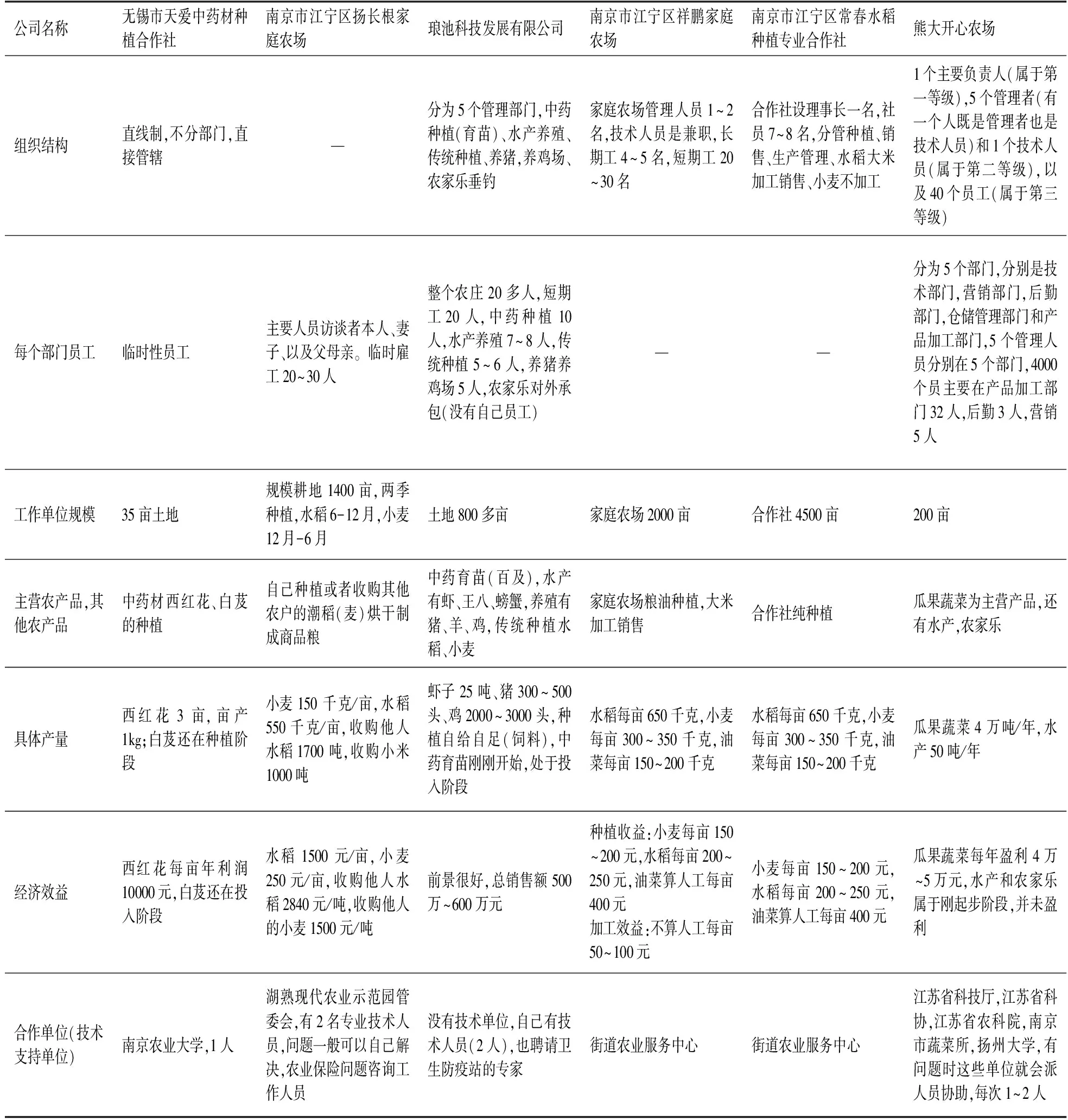

数量上,农业生产、经营者在农业从业者中是绝对的主体,但现代化程度却不高。为实地了解其人力资本状况,本研究课题组在2017年3-4月间开展了重点抽样调查。调研方法以深度访谈为主,配合问卷调查。调研对象涉及现代农业产业园和微观农业经营主体,其中位于南京市郊的台湾农民创业园是经农业部批准成立的国家级与台湾农业交流合作的产业园区,主要涉及设施农业、生物农业、生态农业、绿色休闲农业四大产业。微观农业经营主体涵盖了农业科技企业、农业合作社和家庭农场三种主要的现代农业生产、经营组织类型,部分条件较好、具有代表性的调研对象基本信息见表1。

在经营内容上,家庭农场和农业生产合作社主要为初级农产品,如水稻、小麦,产品品种较为集中。农业企业既涵盖了新型农业科技技术,也有农业机械,还包括了休闲农业,新型农业科技企业、农业机械企业蓬勃兴起。“望得见山,看得见水,留住乡愁”的乡村旅游成为都市周边农业新业态,都市回归乡村,为农村经济发展注入新的活力。

调研数据显示,家庭农场主的最低学历仅为初中毕业,少量受过高等教育。这与统计资料提供的2015年末江苏全省农村地区6岁及以上人口不识字或识字很少的比例为8.47%,小学教育程度人口比重为31.88%,初中教育程度人口比重为41.36%,高中教育程度人口比重只有12.96%,受过高等教育的人口比重仅为5.32%的结构性特征基本吻合。经过深度访谈分析发现,由传统农民发展形成的家庭农场(如南京江宁区杨长根家庭农场、南京江宁区祥鹏家庭农场)经营者受教育水平往往比较低,城市返乡创业者的受教育水平往往较高,通常都具备本科及以上学历。雇员方面,由传统农民转变而来的单纯农业种植类家庭农场大部分不聘请专业的技术人员,这主要是农场主往往依据传统农业种植经验传承支持其生产作业,必要时也可以依托政府的农业服务中心,解决农作物种植、病虫害防治等问题。专职技术人员对此类家庭农场在成本上过高。复合型成熟的家庭农场则根据自身的业务部分聘请专业技术人员,每个部门至少1人。单纯从土地规模来看,1名技术人员一般负责1000亩土地,每100土地需要2~3名工人的照料,此为正常情况。以科技为导向的技术转化型组织,管理与技术人员通常兼职,正式单纯管理人员较少,便于开展技术方面的研究、管理等。新型农业科技企业或者技术水平要求较高的蔬菜、中草药等农业企业更多与特色研究性大学、研究所、各类农业协会合作,开展更为深度的合作、技术分享、成果共享、技术公关等。如中草药育苗时期,育苗程序比较繁琐,技术需求较高,合作的技术人员需要临时增加1~2名。

表1 部分调研单位基本信息

在职业资格方面,新型职业农民认定目前由各地自行制定标准与组织认定,但进度不一,相当部分调研对象都没有认定资格。不过,政府对于农业人才培训至少一年四次,不同政府级别培训都有涵盖,培训内容涉及农作物生产、农机安全操作、电商培训、大学生创业指导、法律法规等。根据受访者反映,相关培训切实有效,受到农业经营者特别是传统农民的高度关注和参与,显示出现代农业生产、经营从业者对人力资本技能的强烈需求。

四、职业性成为现代农业从业者人力资本的核心特征

与发达农业国家的情况相比,中国农业从业者的现代化才真正开始全面起步,而这一人的现代化进程就经济性而言,本质上是与农业现代化需求相匹配的从业者知识和职业技能的现代化,即其人力资本的现代化。从调研情况及相关文献可以发现,受教育程度越高的农业从业者,其生产、经营的内容往往越复杂,技术含量也越高。或者说,越是高端的农业生产经营方式,人力资本在其中发挥的作用也越大。这种现代农业的发展趋势说明,在未来只有以高技能农业从业者为人力支撑,才能开发绿色生态化、集约化、标准化、产业化的农业产品体系;只有从业者具备最活跃、最具创造性的知识要素,才能实现融合新型工业化、新型城镇化和信息化,建立科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型农业产业体系;只有基于农业从业人员更高的素质和人力资本水平,才能实现产业之间、城乡之间共享资源、互促互进,实现基础设施、机械装备、科学技术、产业体系、社会服务、生态环境等要素融合创新和可持续发展。

现代化农业从业者人力资本的构成结构在不同层次和领域自然会存在一定程度的不同,不过就目前农业从业者正在发生和即将发生的深刻变革及其人力资本现状而言,实现现代化最迫切也是最核心的应当是突显职业性特征,即具备职业性人力资本特征的从业者以现代职业分工为基础,以市场需求而不是固有身份配置劳动力资源,并具备职业使命感和社会责任感。从艾利斯定义追求利润型职业农民到洪仁彪、张忠明提出职业农民应当具备限定性、商业性、技术性、稳定性、多样性特征[17],职业性无不意味着相比于传统的农业从业者而言,现代农业从业者将从事农业不再看作被动地自给自足的生活方式,而是以职业化的心态对待现代农业,且具备与其它职业平等的职业地位,以专业技能稳定地从事农业工作,从而提升劳动效率,形成产业动力,促进产业发展。因此,是否具备职业性人力资本特征是区别传统农民与现代农业从业者的核心指标。

具体来说,现代农业从业者以职业性为核心特征的人力资本结构应当包含以下几个方面的技能和基础素养:

第一,创新精神和变革能力。即能够对传统的农业管理、技术研发、生产、经营及相关服务加以变革,创造出一些新的方式或方法。

第二,对未来的预见能力。即能够适应不断变化的农业环境,掌握农业发展趋势,提前规划和掌握未来所需的知识、技能。

第三,复合应用能力。即不仅仅是掌握某一种作物或生产、经营、管理、服务环节的技能,而是能够从农业相关领域,如生态发展、城镇化、信息化、新型工业化等多个角度出发,对面临的问题提出解决思路、方法和策略,并有效地对方案加以实施。

第四,引领和示范能力。即能够在自己取得突出成绩的过程中,推动、示范和带动其他传统农业从业者的行动或变革,实现农业领域内的共同发展。

第五,国际视野和合作能力。即具有一定的国际视野,在开放的国际经济环境中进行跨文化交流、合作与竞争的能力。

五、农业从业者人力资本现代化的进路

现代农业从业者要如同医疗、教育、法律等行业从业者一样,实现以职业性为核心特征的人力资本的现代化,需要在两个方面实现突破,一是相对专有性而言的职业化,最终实现人力资本的职业性特征;二是相对个体化而言的社会化,最终形成人力资本的卓越性、创新性、示范性、综合性以及国际性特征。

追溯历史可以发现,人力资本的专有性是在人力资源配置未能完全市场化的情况下,许多行业经历的一个特定阶段,这个阶段的从业者往往按照计划被动配置在静态封闭在行业、职业定位在单位、人身依附在单位。而职业化恰恰与专有化相反,使从业者及其人力资本具有更多的市场性、动态性、流动性、选择性。对于中国农业来讲,人力资本主要是被封闭在传统的农业领域和农民身份中,由于城乡社会的分割,农民成为一个只有具备农业户籍和土地承包权的农村居民才能从事的职业。实现农业从业者职业化意味着农业人力资本与其它社会职业人力资本具有平等的地位,以现代职业分工而不是以身份配置人力资本。

中国传统的农民既是一种职业,更是一种身份。作为职业,与之并列的有工人、商人、教师、军人等。而作为身份来理解,工人、商人、教师、军人等等几乎统统归入市民行列,而只有农民孤立的存在。基于严格的户籍限制,农民在中国更多体现的是身份而不是职业,因此形成了当前严重的城乡职业分割现象。在传统农业生产方式中,农业和农户收益远低于其它职业,农民职业的专有化矛盾并不突出,因为这一阶段主要是农民主动转移到城市就业,很少有其它职业者主动转为农民。近年来随着农业以及土地收益的增加,农业户口的含金量越来越高,不但脱离农业工作的失地农民和长期在城市的农民工不愿放弃农业户籍,农业现代化使部分对农业具有兴趣和具备农业技能的城市户籍人口也想到农村创业。这种新的情况,客观地要求农业从业者也应当像其它领域一样,突破身份的固化,实现职业配置的社会化和市场化。

这种职业化并不是简单地消灭农民,而是通过职业流动,促进农业从业者人力资本提升。传统的农业与非农职业流动,由于户籍制度附加的的太多社会功能,身份转变的难度比职业转变的难度大很多,导致职业流动困难,从而形成分割局面。新型城镇化、新型工业化、信息化和农业现代化的协同发展,配合土地流转制度,必将重新定义城市和农村,实现城乡一体的中国。城市和农村不再是地域的分割,市民和农民不再是户籍身份的区别,城乡的概念更多体现人口密度、产业重心和生态环境的不同。农业将从传统农业以小农户自雇形式为主发展为现代农业更多以受雇为主,农业工作不再局限于农村和传统农民,对农业感兴趣、有志于发展现代农业的人都可以主要依靠个体人力资本从事农业。其中掌握尖端技术、能够创新农业理论的科研、高等教育、推广人才成为农业科技专家;具备复合农业知识、懂管理、善经营的应用型人才成为农业管理人员或生产经营带头人;具备较高实用农业技能的人才成为农业技师或服务师。打破职业分割实现职业社会化,农业从业者得以更优化的配置,必将有力地推动农业发展。

社会化是对社会公认的构成职业角色的知识、技能、行为规范以及职业价值观的个体内化过程。这个过程中,从业者在心理上建立起专业性知识、技能体系和行业性规范,承担起职业的社会角色。现代农业从业者的职业社会化,就是通过长期和系统的现代农业职业培养,在卓越性、创新性、示范性、综合性和国际性方面获得农业职业知识、技能、行为、态度规范以及职业价值观,即农业专用人力资本的形成。从国外经验来看,此过程一般包括三个阶段。

(一)文化适应阶段(acculturation)

文化适应阶段,即从童年到专业社会化开始的全部生活经验的内化过程。洛蒂曾发现就教师职业而言,个人成长经历,而不是正规的培训或教育经历是教师职业社会化过程的重要基础[18]。学生选择从事教师职业在很大程度上往往源于其教育经验的潜意识内化,这一过程发生在学生与教师数千小时接触过程中对教师示范行为的学徒式观察[19]。对于农业相关的各种职业而言,目前普遍存在的问题是对农业、农村和农民文化的陌生与疏离。由于工业化的趋势和几十年城乡二元分割的历史,不仅城市人口对从事农业存在较深的陌生感和偏见,年轻的农村户籍人口对从事农业也是越来越疏离,出现“80后不会种田、90后不提种田”的想象。要实现农业职业社会化,首先是农业从业者以及城市从业者对农业文化、农业生产生活方式、农业价值观的认可与尊重。

(二)专业社会化阶段(professional socialization)

专业社会化阶段即为进入职业所做的各种专业知识和技能的准备过程。典型的专业社会化一般是通过学校教育来完成的,即在大学或各种专业学校通过专业知识与技能教育,使受教育者具备胜任职业的基本能力。目前我国的农业教育规模不可谓不大,但培养的学生很大部分并没有真正从事农业相关职业。这当然与前面已经分析过的对农业职业文化的陌生和疏离有关,也与农业教育方式的不契合有关。农业从业者的教育培养,仅仅依靠在学校中接受课堂教学是很难真正有效实现的。学校教育在知识传承的系统性、效率性等方面有其不可替代的优势,但现在主要的问题是农业教育和农业生产几乎是两个独立存在和各自循环的系统。这种教育与生产的脱节,在很大程度上源于传统农业生产低效运行的方式使得农业教育被动地脱离实践。要实现农业领域如教师职业一样,农业学校教育也能通过观察、模仿等教学手段达到农业教育和农业生产相互促进的良性成长模式,改革农业教育方式是必要的,从根本上变革农业生产方式也是必要的。

另外,农业学校教育也不能成为新型职业农业从业者培养的惟一渠道,其它职业社会化中采用的职业认证等方式,也应当被重视和实施。在德国、法国、加拿大等国家的具体实践中,现代职业农民一般需要政府认定资格,然后政府会给予帮助和补贴。从国外土地私有化国家的经验来看,成为现代职业农民最主要的障碍并不是职业技能的获得,而是对土地经营权的获得。而这一点恰恰是我们的优势,我国的农业户籍人口基本上都具有农业土地承包经营权,为农业形成了一个巨大的从业人才储备库,我们所要做的是土地经营权的合理流转,使农业土地汇集到愿意从事农业、懂得现代农业生产经营方式的农业从业者手中,优化农业土地和人才资源的配置。在这一过程中,现代农业从业者一方面来源于原先的农民,另一方面也应当允许有意于从事农业的城市户籍人口通过合理的方式获得农业土地经营权,开展农业生产。政府基于职业认证,提供职业技能教育培训以及孵化辅助,培育职业农业从业者,促进现代农业的发展。

(三)组织社会化阶段(organizational socializa-tion)

组织社会化阶段即为调适自己在工作组织中的特定角色所接受的培训和学习过程。在接受现代农业文化和专业技能后,像其它职业一样,一个新的农业从业者在实际工作中可能会发现既有的价值观、规范和行为方式等与现实工作环境往往是存在差距的,此时实现组织社会化就是非常必要的。组织社会化是促使职业新人放弃(unfreezing)或破坏(destructive)原来的规则,学习新规则(learning the ropes),从而建立对组织的认可和忠诚的过程[20],即将外部人(outsider)变为欣赏组织价值观、其行为能被组织所接受的内部人(insider)的过程。按照费尔德曼的理论,这一过程通常包括预期社会化(anticipatory socialization)、适应(accommodation)和角色管理(role management)三个阶段[21-22]。对于农业从业者来讲,在预期社会化阶段,职业新人需要成功地获得和评估有关工作环境的信息,对现实工作状况有一个完整而正确的理解。在入职后的适应阶段,还需要学习新的工作职责、建立新的人际关系、定位在组织中的角色。在角色管理阶段,则需要解决好个人与团队、个人所在团队与其他团队间的冲突问题。这个职业农业从业者组织社会化的阶段,不仅仅是个人的任务,更是农业经营组织的任务,组织要引导农业新人在价值观、规范和行为方式等方面完成组织社会化的过程。

[1]Ernestine Friedl. Nature of Peasant Societies[J].Science,1966,153(3736):625-626.

[2]黄河清. “农民”译作peasant还是farmer?[J].英语知识,1989(4):36.

[3]Frank Ellis.Peasant economics: farm households and agrarian development[J].FieldCropsResearch,1995(3):894-896.

[4]舒尔茨. 改造传统农业[M].梁小民,译.北京:商务印书馆,1987:3-4.

[5]速水佑次郎,弗农拉坦. 农业发展的国际分析[M].,郭熙保,张进铭,等,译.北京:中国社会科学出版社, 2000:165.

[6]Sidney W. Mintz. A note on the definition of peasantries[J].JournalofPeasantStudies, 1973(1):91-106.

[7]艾利斯.农民经济学[M].胡景北,译.上海:上海人民出版社.2006.

[8]U.S. Department of Agriculture. New Farmer. Whoare Young Farmers[EB/OL]. https://newfarmers.usda.gov/who-are-young-farmers.

[9]王秀为.WTO与我国农业人才的需求趋势[J].农村经济,2002(9):4-6.

[10]张宗益,李雷霆. 城乡统筹环境下的农业人才孵化机制研究[J]. 科技进步与对策,2011(4):141-145.

[11]罗忠荣,张雅光. 基于天津沿海都市型现代农业发展的人才需求分析[J]. 广东农业科学,2012(1):176-179.

[12]张乃楠.天津都市型现代农业背景下卓越农林人才需求分析及协同培养机制探讨[J]. 天津农林科技,2014(2):42-44.

[13]洪仁彪,张忠明. 农民职业化的国际经验与启示[J]. 农业经济问题,2013(5):88-92,112.

[14]Dan Clement Lortie.SchoolTeacher:ASociologicalStudy[M].Chicago: University of Chicago Press,1975.

[15]Kenneth M Zeichner, B R Tabachnick. Are the Effects of University Teacher Education “washed out” by School Experience?[J].JournalofTeacherEducation, 1981(3): 7-13.

[16] Edgar H Schein. Organizational Socialization and the Profession of Management[J].IndustrialManagementReview, 1968(9):1-16.

[17]Daniel Charles Feldman. A Contingency Theory of Socialization[J].AdministrativeSciencesQuarterly,1976(21):433-452.

[18]王明辉,凌文辁. 员工组织社会化研究的概况[J]. 心理科学进展,2006(5):722-728.

[19]ZeichnerKM, TabachnickBR. Are the Effects of University Teacher Education “washed out” by School Experience?[J].JournalofTeacherEducation, 1981(3):7-13.

[20]Schein E H. Organizational Socialization and the Profession of Management[J].IndustrialManagementReview, 1968(9):1-16.

[21]Feldman D C. A contingency Theory of Socialization[J].AdministrativeSciencesQuarterly, 1976(21):433-452.

[22]王明辉,凌文辁. 员工组织社会化研究的概况[J]. 心理科学进展,2006(5):722-728.